2018年国外国际贸易学术研究前沿

2019-12-14东艳,李春顶,马盈盈

东 艳,李 春 顶,马 盈 盈

(1.中国社会科学院世界经济与政治研究所,北京市100732;2.中国农业大学经济管理学院,北京市100083)

一、引言

基于八份国外最具影响力的经济学和国际经济期刊①分析2018年国外国际贸易学术研究前沿发现,相关研究主要集中在六个方面,分别是异质性企业贸易、全球生产组织与全球价值链、世界贸易组织与贸易规则、贸易与宏观经济、贸易成本以及其他领域。异质性企业贸易是国际贸易学术研究的前沿方向,其2018年的研究主要关注贸易模式与行为选择、贸易行为的经济效应、外生变量变动的影响等;全球生产组织与全球价值链是国际贸易学术研究的另一个前沿方向,其2018年的研究主要关注微观企业全球生产组织选择、动因及价值链形成机制和全球价值链背景下贸易政策的影响;世界贸易组织与贸易规则随着近年来全球贸易规则的变化以及世界贸易组织的改革发展逐渐成为一个重要的研究主题,其2018年的研究主要关注世界贸易组织多边贸易谈判原则与机制、原产地规则效应等;贸易与宏观经济是国际贸易的传统议题,其2018年的研究重点关注贸易与增长、全要素生产率和宏观经济三者之间的关系;贸易成本是国际贸易的一个重要议题,其2018年的研究主要关注基础设施建设、运输模式选择和信息技术对贸易成本的影响;其他领域的研究包括传统贸易理论扩展、贸易与劳动力市场、新兴贸易问题等。

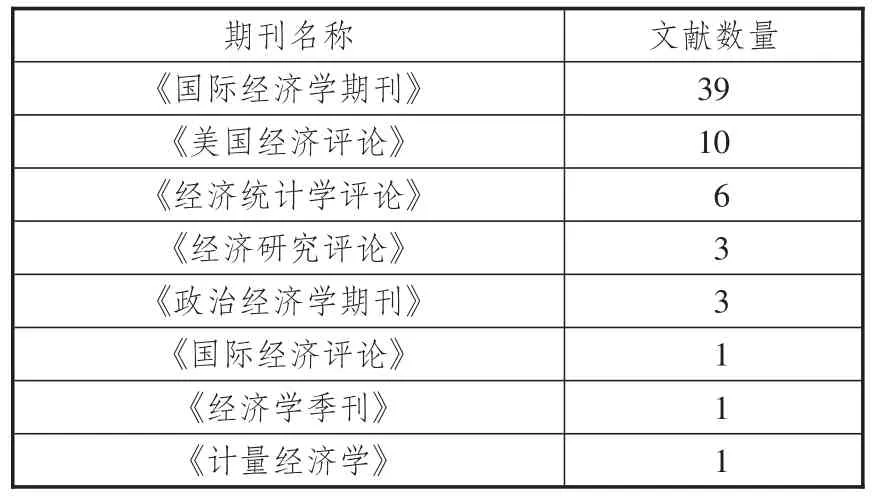

按发表期刊统计,国际经济领域的权威期刊《国际经济学期刊》发表的国际贸易论文最多,有39篇。在综合性权威经济学期刊中,《美国经济评论》发表的国际贸易论文最多,共10篇;其次是《经济统计学评论》,发表国际贸易论文6篇;再次是《经济研究评论》《政治经济学期刊》,各发表国际贸易论文3篇;然后是《经济学季刊》《计量经济学》《国际经济评论》,各发表国际贸易论文1篇。具体参见表1。

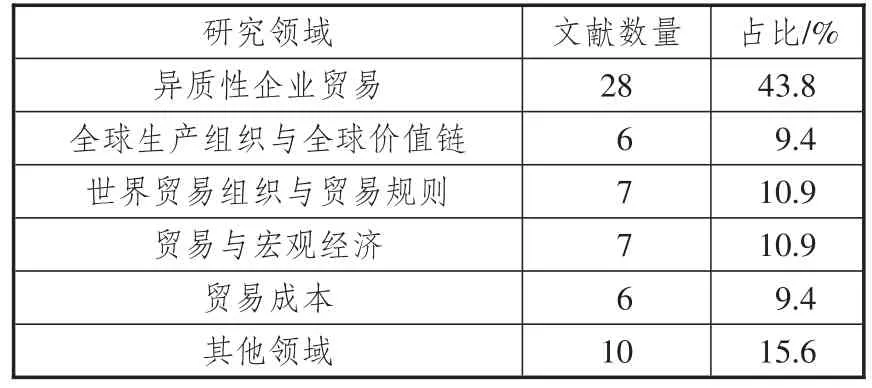

按研究领域统计,异质性企业贸易领域共发表论文28篇,占国际贸易前沿文献总数的43.8%;全球生产组织与全球价值链领域、贸易成本领域各发表论文6篇,分别占文献总数的9.4%;世界贸易组织与贸易规则领域、贸易与宏观经济领域各发表论文7篇,分别占文献总数的10.9%;其他领域发表论文10篇,占文献总数的15.6%。具体参见表2。

表1 2018年国际贸易领域国外相关文献发表期刊分布

表2 2018年国际贸易领域国外相关文献研究领域分布

二、异质性企业贸易

异质性企业贸易理论从微观企业层面分析贸易行为选择及其效应,是近年来国际贸易学术研究的前沿。2018年异质性企业贸易方面的研究主题主要包括异质性企业贸易模式与行为选择、异质性企业贸易行为的经济效应、异质性企业框架下外生变量变动的影响、异质性企业贸易拓展议题等四个方面。其中,异质性企业与行为选择是研究重点。

(一)异质性企业贸易模式与行为选择

2018年的研究主要关注异质性企业进出口贸易动态、进出口产品特征选择、进出口模式选择等。在异质性企业进出口贸易动态方面,李(Li B J)[1]将供给和需求与出口动态结构模型相结合,使用中国陶瓷和玻璃企业对德国的出口数据来估算结构模型,发现企业异质性同时表现在生产率和需求端两个方面,但它们的重要性在不同的企业是有差异的。对经验丰富的企业而言,生产率是出口参与的主要推动力;对潜在的国外市场进入者而言,需求学习起着更为重要的作用;对生产高需求产品的新进入出口企业而言,会更多面向国外市场出口。克鲁兹(Cruz M)等[2]基于巴西独特的企业数据分析计划对企业出口选择的影响发现,旨在提高中小企业竞争力的能力建设计划其影响是异质性的,拥有更多知识层次的企业更有可能成为出口商。迪克斯坦(Dickstein M J)等[3]使用矩量不等式的量化方法分析发现,较大企业对外国市场状况的了解更深,更容易出口;企业获得信息更充分时,出口量会上升,而出口商数量会减少。伯纳德(Bernard A B)等[4]构建了一个多样化出口和进口决定模型,并基于来自挪威的高度分解的贸易交易数据分析买方和买方—卖方关系对企业进出口贸易选择的影响,发现企业获得供应商的机会对企业绩效和边际成本影响较大,进而决定了企业进出口贸易的选择。

异质性企业进出口产品特征选择包括对产品价格、质量、市场、种类等的选择。在这方面,芬斯特拉(Feenstra R C)[5]分析了贸易的福利来源结构,并着重探讨了产品种类内生扩张及企业加价减少效应,发现贸易可以促进竞争,导致产品种类增加和企业加价减少,从而解释了贸易扩张导致的福利增加;巴斯托斯(Bastos P)等[6]研究了企业出口目的地收入水平对企业投入要素质量和价格的影响,发现出口到富裕国家的企业会提高产品成本和质量,并由此论证了基于收入水平的质量选择渠道,即面向更富裕目的地销售,会促使企业提高所生产商品的平均质量,并采购质量更高的投入品;费勒(Fieler A C)等[7]将国际贸易与质量、技术、技能需求相联系构建模型,并基于哥伦比亚制造业企业数据对模型进行估算,发现贸易壁垒的消除会促使低质量企业降级,高质量企业升级;罗伯特(Roberts M J)等[8]基于2002—2006年中国738家出口鞋类企业数据分析出口价格、数量和目的地选择,发现边际成本和固定成本存在显著的异质性影响;克巴洛(Carballo J)等[9]主要研究进口市场结构,将买家的异质性这一条件放松,构建多国内生选择模型,其研究发现了主要买家的存在,并根据市场规模和可达性对出口目的地主要买家的相对重要性进行了具体预测;帕伦蒂(Parenti M)[10]构建了一个混合市场结构模型,关注企业行为差异对贸易自由化的影响,发现生产效率的异质性是大企业和小企业在均衡中共存的必要条件;科萨尔(Coşar A K)等[11]探究了企业在本土市场优势的来源,并分析了其对国际贸易和投资的影响,发现需求偏好是本土市场优势的主要来源;戴维斯(Davies R B)等[12]基于法国企业层面数据,构建了一个包含企业内部价格和公平交易出口价格的企业—产品—目的地数据库,用以分析企业出口和定价决定因素,发现外国税收是企业内部价格的重要影响因素。

在异质性企业进出口模式选择方面,梅宁(Meinen P)等[13]使用倾向得分匹配方法,基于1999—2008年丹麦微观企业数据实证分析了消费品进口对零售市场表现和结构的影响,发现消费品进口带来了大型零售商和零售连锁店的增长以及小零售商的退出;比斯特劳伊(Bisztray M)等[14]基于匈牙利企业数据估算通过进口产生的知识溢出效应,发现进口的社会多元化选择是异质性的。

(二)异质性企业贸易行为的经济效应

2018年的研究主要关注异质性企业贸易行为和自由化在企业利润、国家福利、劳动技能方面产生的效应。在这方面,查克拉博蒂(Chakraborty P)等[15]分析了贸易自由化对新技术的需求,发现在发展中国家,相比于进口竞争效应,中间品贸易自由化在吸收新技术方面发挥着更加显著的作用;麦卡尔曼(Mccalman P)[16]分析了特定假设下收入分配、福利与全球化之间的关系,发现贸易可以减少国内收入分配主导全球收入分配国家的扭曲,而放大国内收入分配被全球收入分配主导国家的扭曲;里昂(Lyon S G)等[17]基于微观企业数据进行了实证分析,发现受市场不完全和工人保险不完善影响,对比较优势的不利冲击导致了进口竞争行业工人劳动收入的损失;近藤(Kondo I O)[18]使用异质性企业贸易模型,在就业与跨地区贸易所导致的失业之间建立内生关联,发现贸易政策带来了总体福利的改善,但增加了中期收入的不平等;博勒(Bøler E A)等[19]基于1996—2010年挪威制造业雇主—雇员匹配数据实证分析了贸易开放对性别不平等的影响,发现出口与性别工资差距随出口产出份额、服务市场数量、出口品种数量的增加而增加;杰米尔(Demir B)等[20]分析了企业面对全球化和贸易一体化冲击时的调整措施,并提出了一种新的调整方式,即贸易信贷,其理论和实证分析结果发现,全球化带来的竞争可以导致企业降低价格和提供信贷。

(三)异质性企业框架下外生变量变动的影响

2018年的研究主要关注贸易政策不确定性、贸易保护、汇率等外生变量变动对贸易的影响。在这方面,法图姆(Fatum R)等[21]基于2000—2011年中国双边贸易海关数据,分析了出口和进口市场中企业参与加工贸易的动态演进过程,发现汇率对贸易流量影响很大,货币贬值引起了出口增长与贸易不平衡的改善;菲茨杰拉德(Fitzgerald D)等[22]利用实证方法分析微观企业进入或退出出口市场和出口收入对从价关税和实际汇率变化的影响,发现企业对关税和汇率的反应模式存在很大差异,并建议决策者谨慎使用汇率工具;克劳利(Crowley M)等[23]利用实证方法分析了关税税率不确定性对出口企业进入或退出外国市场的影响和作用机制,发现关税不确定性会从遭受新外国关税的企业扩散到将同一产品出口到其他目的地的企业;丁(DING H Y)等[24]基于中国上市制造企业数据与2004—2013年中国海关数据,利用实证方法分析了中国式机构制度特征对企业出口的影响,发现政治关联企业在合约密集型和财务依赖型行业获得了比较优势,但由于管理效率低下,政治关系对企业出口也造成了不利的影响。

(四)其他拓展议题

异质性企业领域其他拓展议题主要包括微观异质性来源、进出口贸易弹性问题及贸易与环境问题。在这方面,奥伯菲尔德(Oberfield E)[25]分析了微观异质性的来源,认为网络结构(中间投入品的供求方向)对加总生产率的影响、企业使用劳动力和一种中间投入进行生产、经济的均衡投入—产出结构确定了单个企业的生产率和整体的生产率,如果企业产出对中间投入的需求弹性较大,明星供应商就会内生地出现,从而提高总生产率;方塔尼(Fontagné L)等[26]以企业层面的电力成本冲击作为出口价格的工具变量,利用企业出口数据估计企业出口对出口价格、关税及实际汇率冲击的弹性,强调了考虑出口商在出口价格中吸收关税变化对于正确估计关税弹性的重要性;索德贝里(Soderbery A)[27]基于联合国商品和贸易统计数据库(UN Comtrade)四位海关编码(即HS编码)贸易数据对异质弹性进行了估计,发现弹性与国家规模、产品差异化程度、市场力量等因素有关;夏皮罗(Shapiro J S)等[28]基于对贸易环境的分析,建立了一个异质性企业模型,发现环境监管的变化是导致企业减排的主要原因,而生产力提高和贸易成本的作用相对较小。

三、全球生产组织与全球价值链

随着全球价值链生产模式的纵深发展,全球生产组织、生产分割、价值链方面的研究也不断推进。2018年的研究对微观企业全球生产组织选择、动因及价值链形成机制和全球价值链背景下贸易政策的影响等问题进行了深入探讨。

在全球生产组织选择、动因及价值链形成机制方面,2018年的研究主要关注企业在价值链形成中的生产决策、专业化分工选择和贸易自由化对国际分工的影响。在这方面,阿科拉基斯(Arkolakis C)等[29]构建了一个可量化的包含贸易和跨国生产的一般均衡模型,扩展了传统贸易与跨国生产方面的研究,其分析发现,专业化让积极创新的国家从开放中获益,让创新萎缩的国家福利受损,本国市场效应或比较优势会导致一些国家专业化从事创新并将制造业生产活动外包给其他国家,跨国生产成本下降或中国融入世界经济会导致专业从事生产的国家受损;费利(Fally T)等[30]通过构建垂直一体化国际供应链模型,对科斯的企业性质理论进行了更加深入的讨论,他们认为,在每个供应链中,企业内部完成的任务量取决于交易成本与范围不经济之间的权衡,而范围不经济来自需要管理的企业内部过多的任务,决定企业规模的结构参数解释了供应链长度和总产出与增加值比率的变化,决定了各国在供应链上和供应链间的比较优势;艾希勒(Aichele R)等[31]分析了贸易自由化对全球和区域生产分工及生产网络形成的影响,他们假定中间品和最终品进口的贸易成本存在差别,并推导出测度增加值贸易的结构方程,然后利用校准后的模型进行了反事实分析,发现中国2001年加入世界贸易组织是中国与邻国加强生产网络联系的重要推动因素。

在全球价值链背景下贸易政策的影响方面,2018年的研究主要关注贸易冲击通过全球价值链对收入分配等的影响、贸易保护主义效应、价值链风险管理等问题。在这方面,李(Lee E)等[32]通过构建新的综合比较优势、要素禀赋理论、罗伊劳动力自选择效应机制的量化模型,采用内生劳动力供给的多生产阶段全球价值链(Global Value Chain,GVC)模式进行校准和模拟发现,全球价值链是贸易冲击影响贸易和就业不平等的重要传递机制;范登布希(Vandenbussche H)等[33]对资源错配效应进行了研究,发现中间品进口关税的上升使企业减少了对相应中间品的进口,并进一步导致以该类中间品作为投入的产品相对产量的下降和价格的上升;热尔韦(Gervais A)[34]研究了投入品供应不确定性对国际贸易模式的影响,他采用类似于风险分散化的资产组合模型构建了一个采购决策模型,使风险规避型经理可通过与多个供应商签订合同来降低企业利润的可变性,根据模型预测,企业将从价格变异性低的供应商处购买份额更大的投入,且在价格变异性高的投入市场中各供应商之间投入需求的分布更加分散。

四、世界贸易组织与贸易规则

近年来,经济全球化面临新挑战,全球贸易体系面临重构。多边贸易规则和世界贸易组织谈判是2018年国际贸易研究的一个重要方向。2018年的研究对世界贸易组织多边贸易谈判的原则与机制、原产地规则效应等问题进行了探讨。

在世界贸易组织方面,2018年的研究主要关注多边贸易谈判原则与机制问题。对等是世界贸易组织的重要原则,但具体如何体现,如何衡量对待,相关研究较少。巴格韦尔等[35-36]最先分析了对等原则及其效应,将对等定义为一国进口额变化与出口额变化相等。雷蒙多斯(Raimondos P)等[37]提出了新的以数量为基础的对等原则,即所有国家同等比例地增加其净进口额,其模型分析表明,基于该原则进行的多边关税谈判可以提高每个国家的福利。尼基塔(Nicita A)等[38]对世界贸易组织成员国关税制定与非合作情况进行了分析。其研究基于政治经济学模型指出,各国不合作时,进口商市场势力与关税水平正相关,这一发现与传统贸易理论的观点相同;各国合作时,进口商市场势力与关税水平负相关。其实证研究发现,有2/3的世界贸易组织成员在关税制定方面是非合作的。贝拉莫格鲁(Bayramoglu B)等[39]通过构建理论分析模型指出,通常情况下一国的补贴会恶化其他出口国的贸易条件,国际溢出效应会促使各方就削减补贴进行谈判,但这些效应在渔业并不存在。究其原因,一是渔业的供应曲线是向后弯曲的,补贴(通过减少可持续捕捞)会提高价格,并改善其他出口商的贸易条件;二是生态限制为可持续收获设定了上限,增加就业的补贴对产出可能没有影响,因此不会产生国际溢出效应;三是即使各国政府被迫减少对渔业的补贴,也可能针对渔业部门制定其他替代性法规,导致贸易伙伴可能同样无法获得溢出效应。

在区域和多边贸易自由化及规则制定方面,2018年的研究主要关注原产地规则、世界贸易组织框架下的信息技术协定、中国加入世界贸易组织后的政策调整等问题。康科尼(Conconi P)等[40]分析了原产地规则对中间品贸易的影响,针对北美自由贸易协定(North American Free Trade Agreement,NAFTA)附录401条款所规定的原产地规则,构建了与投入产出关系对应的原产地规则数据库,采用三重差分方法来更好地刻画中间品进口态势,反映墨西哥进口产品层面的趋势。其实证分析结果表明,北美自由贸易协定的原产地规则对非成员国具有较强的贸易转移效应,如果没有北美自由贸易协定的原产地规则,则从区外的进口相对于从区内的进口将增长45%,这说明北美自由贸易协定的原产地规则违背了多边贸易规则,非成员国面临更高的保护水平。格努茨曼—姆克尔特扬(Gnutzmann-Mkrtchyan A)等[41]以世界贸易组织框架下的信息技术协定(Information Technology Agreement,ITA)为例,分析基于世界贸易组织最惠国待遇的关税免除政策对贸易模式的影响。他们以后进国家作为被动签订者形成自然实验,基于以信息技术协定覆盖与否作为区分标准的产品层面数据,利用引力模型并纳入时间和产品维度进行分析发现,信息技术协定作为非歧视性贸易政策的代表,其对贸易的影响具有显著的非线性相关性,完全关税免除所带来的贸易收益要远远高于降低关税,特别是对中间品而言。加勒德(Garred J)[42]以中国加入世界贸易组织为例,探究全球进口关税大幅下降背景下一国是否会采取其他贸易政策工具以维持贸易政策的稳定性,发现中国在加入世界贸易组织后增加了出口限制措施。马吉(Miggi C)[43]等构建了一个考虑重新谈判和不完全信息的贸易协定模型。该模型对不同契约环境下贸易争端的解决结果进行了预测,即在均衡状态下,贸易争端可能发生并存在两种解决方式,一是政府之间“提前”解决,二是申请法院裁决,而对于第二种解决方式,政府既可能执行裁决,也可能在裁决后达成和解,且关税及贸易总协定/世界贸易组织的实际贸易争端数据印证了该模型的预测结果。

五、贸易与宏观经济

在贸易与宏观经济方面,2018年的研究主要关注贸易与增长、全要素生产率和宏观经济三者之间的关系以及国际银行间关联对出口模式的影响。麦卡伊(Mccaig B)等[44]基于对越南家庭的调查数据研究了贸易自由化对越南劳动力资源配置的影响,发现2001年美国和越南签订的双边贸易协定使得美国对越南的关税大幅下降,促使越南劳动力资源在非正规部门与正规部门之间得以重新配置,其中正规部门就业人数增加了5个百分点,越南整体生产率也得以提高。卡利多(Caliendo L)等[45]研究了一个行业生产率的变化在向其他行业传播过程中行业间和地区间贸易联系的影响。他们基于美国地区和行业数据,计算衡量了全要素生产率、GDP、就业对地区和行业生产率变化的总体、地区和行业弹性,发现弹性变化在很大程度上取决于受影响行业和地区的经济空间结构。胡哈斯(Juhász R)[46]利用自然实验法估计了临时贸易保护对长期经济发展的影响,发现在拿破仑战争期间(1803—1815年)法国与英国的贸易中,法国受贸易保护更好的地区其机械化棉纺生产能力提高的幅度比那些易受贸易影响的地区大得多。乔瓦尼(Giovanni J)等[47]基于1993—2017年法国企业层面增加值及国际关联数据分析了国际经济周期联动的微观基础,发现国家间贸易特别是下游关联贸易和跨国关联贸易越多,经济周期联动性越强。李(Li B)[48]研究了出口企业因关税下调而导致的出口扩张对中国人力资本积累的影响。其实证分析表明,高技能出口冲击提高了高中和大学的入学率,低技能出口冲击降低了高中和大学的入学率,区域产业专业化与技能形成之间存在相互促进的关系。卡巴列罗(Caballero J)等[49]使用两国间存在互相跨境银团贷款的银行对的数目测度各国间银行的联系,并采用引力模型对66个国家24年的贸易数据进行建模,发现银行间建立新的联系能促使这些国家间的贸易量在第二年增加并推动进口竞争国产生贸易转移,新的银行间联系对易受更多出口风险影响行业的贸易具有更大影响。富尔米(Foellmi R)等[50]分析了南方国家劳动生产率、人口规模及区域不平等状况变化所导致的南北方差距变化对国际产品生命周期的影响。

六、贸易成本

在贸易成本方面,2018年的研究主要关注基础设施建设、运输模式选择、信息技术对贸易成本的影响。

在基础设施建设和运输模式选择方面,唐纳森(Donaldson D)[51]基于档案数据构建了新的区域层面数据库,分析了英属印度铁路建设产生的影响,发现铁路建设降低了贸易成本和区域间价格差异,增加了区域间以及国家间的贸易,提高了印度的实际收入与福利水平。贝伦斯(Behrens K)等[52]基于微观层面商品流量数据和厂商层面数据,分析了运输成本对地理集聚的影响,发现低运输成本行业在横截面维度上表现出了更加明显的地理集中度,降低运输成本可以推动各行业的集聚。石川(Ishikawa J)等[53]将运输部门纳入标准国际贸易模型,并在考虑运输部门的情况下分析贸易和产业政策影响的变化。他们认为,一国贸易或产业政策的变化会影响运输企业对运费的定价,进而影响贸易和福利。科萨尔(Coşar A K)等[54]基于集装箱和散货运输模式选择的微观贸易数据,量化分析了集装箱技术对运输成本和贸易的影响,发现集装箱运输具有较高的首英里成本和较低的距离弹性,在较长距离上具有成本优势。

在信息技术方面,施泰因文德(Steinwender C)[55]以1866年电报的使用对跨大西洋两岸棉花贸易的影响为例,利用历史实验方法研究信息成本对国家贸易的影响,发现电报的使用通过减少信息摩擦,缩小了跨大西洋两岸棉花价格的差异,提高了平均贸易额以及效率利得。樊(Fan J T)等[56]基于中国电子商务平台特有数据,通过建立多区域一般均衡模型来实证研究和量化电子商务对国内贸易和福利的影响,其研究发现,电子商务的出现尽管在一定程度上挤掉了原本在线下进行的城际贸易,却增加了国内贸易的总量。

七、其他领域

(一)传统贸易理论扩展

在传统贸易理论方面,2018年的研究主要关注贸易弹性估计、引力方程等问题。

在贸易弹性方面,国内商品和进口商品之间的宏观弹性往往小于不同进口来源国产品之间的微观弹性。芬斯特拉(Feenstra R C)等[57]基于匹配的美国生产与进口数据以及利用梅里兹(Melitz)模型得到的模拟数据,对阿明顿弹性进行了估计,发现多数商品的宏观弹性与微观弹性之间没有显著差异,但也有少数商品即使在细化程度相同的情况下,其微观弹性也显著更高。胡梅尔斯(Hummels D)等[58]基于消费者支出调查数据构建了一个关于家庭支出的面板数据,用以估计支出份额和需求的收入弹性,发现收入冲击大小与分布对支出的影响在不同的贸易商品之间存在显著差异。

在引力方程方面,查尼(Chaney T)[59]对贸易引力模型中距离的作用进行深入分析发现,如果厂商规模符合帕累托分布,厂商出口距离平方的平均值是规模的递增幂函数,且参数满足限制条件,距离弹性为不变值;如果厂商规模分布遵循齐夫定律,贸易与距离负相关。杰克(Jacks D S)等[60]基于51个国家的总贸易流量、双边贸易流量及产出数据,利用结构引力模型推导市场潜力发现,自20世纪30年代初以来,全球所有地区的市场潜力都呈现出上升趋势,且该趋势与全球GDP演变方向存在明显背离。

(二)贸易与劳动力市场

在贸易与劳动力市场方面,2018年的研究主要关注贸易自由化对就业的影响及其机制。拉曼(Utar H)[61]基于雇员与雇主匹配数据,分析了低工资国家贸易冲击对高工资国家——丹麦制造业工人的影响。中国加入世界贸易组织后,丹麦在多种纤维协议下取消了对中国产品的进口配额。他们的研究就是基于这一政策变化进行准自然实验,并利用暴露于此冲击下的工人在行业和职业内的异质性进行因果效应分析的,发现低工资国家贸易冲击会对收入和就业轨迹产生负面长期影响。这说明,人力资本在贸易调整中具有重要作用,从而为工人通过教育重建失去的人力资本提供了技能提升的依据。凯赫(Kehoe T J)等[62]通过构建包含跨时贸易、体现储蓄过剩的开放经济动态一般均衡模型,分析了美国的贸易失衡、结构变化与劳动力就业问题。其研究发现,1992—2012年美国商品部门就业人口的减少主要是由商品部门劳动生产率的快速提高引发的,贸易逆差只能解释其中15.1%的就业人口减少。且其反事实估计结果表明,即使美国能够偿还债务,且贸易失衡得到扭转,其商品部门的就业人口仍将减少。

(三)新兴贸易问题

一是零售与贸易。零售商价格加成在国际市场中的作用是近年来国际贸易领域研究关注的问题之一。科尔(Cole M T)等[63]分析了零售商价格加成对国际贸易政策传导的影响,并得出了与传统观点(即对进口商品加征关税可以提高外国产品相对价格,进而能够增加对国内替代品的需求,保护国内产业)不同的结论。他们的研究发现,制造和批发价格的变化可以被零售商价格加成的变动抵消或主导。

二是移民对贸易的影响。奥塔维亚诺(Ottaviano G)等[64]基于英国微观数据对移民与服务生产和进出口贸易之间的关系进行了探讨,发现移民对服务外包具有替代效应,会减少服务进口,并通过生产率效应增加总出口,通过信息效应增加对移民来源国的出口。

三是贸易与媒体宣传。陆(Lu Y)等[65]基于1998—2012年美国147家地方报纸的数据,对进口冲击与受冲击地媒体倾向性报道的关系进行了实证研究,发现进口中国商品较多地区发行的报纸会报道更多关于中国的负面消息。

四是零出口现象。富尔米(Foellmi R)等[66]对零出口现象进行了分析,认为进口国人均收入是导致零出口现象的主要因素。

八、总结

本研究基于八份国外最具影响力的经济学和国际经济期刊,从异质性企业贸易、全球生产组织与全球价值链、世界贸易组织与贸易规则、贸易与宏观经济、贸易成本及其他领域共六个方面入手,对2018年国外国际贸易学术研究前沿进行了系统梳理。比较而言,异质性企业贸易方面的研究最多,居于前沿主体地位。

在异质性企业贸易领域,其贸易模式与行为选择、所产生经济效应是两个主要方向,而异质性企业框架下外生变量变动的影响以及拓展议题方面的研究略少。在贸易模式与行为选择方面,其研究重点是进出口贸易动态、进出口产品特征及进出口模式选择。在所产生经济效应方面,其研究重点是异质性企业贸易行为和自由化在企业利润、国家福利、劳动技能方面产生的效应。在异质性企业框架下外生变量变动的影响方面,其研究重点是贸易政策不确定性、贸易保护、汇率等外生变量变动对贸易的影响。其他拓展议题涉及微观异质性来源、进出口贸易弹性问题、贸易与环境问题等。

在全球生产组织与全球价值链方面,其研究重点是微观企业全球生产组织选择及动因、价值链形成机制和全球价值链背景下贸易政策的影响、企业全球生产组织模式选择及动因、全球价值链对贸易的影响及国际传导、价值链风险管理、全球价值链与区域价值链形成机制。

在世界贸易组织与贸易规则方面,其研究重点是世界贸易组织多边贸易谈判原则与机制、原产地规则效应。

在贸易与宏观经济方面,其研究重点是贸易与增长、全要素生产率和宏观经济三者之间的关系。

在贸易成本方面,其研究重点是基础设施建设、运输模式选择、信息技术的影响。

其他领域涉及三个方面,一是传统贸易理论的扩展,重点是贸易弹性估计和引力方程;二是贸易与劳动力市场,重点是贸易自由化对就业的影响及其机制;三是新兴贸易问题,如零售与贸易、移民对贸易的影响、贸易与媒体宣传、零出口现象等。

总体来看,异质性企业贸易在国际贸易研究中依然居主导地位。全球价值链是当前全球生产组织模式的体现,在国际贸易诸多研究领域,传统贸易模式下的相关机制研究已经推进到了全球价值链生产模式下。多边贸易体制改革、贸易与就业、贸易失衡、贸易冲突等重大现实问题也受到了一定程度的关注。但是,在当前全球贸易治理发生剧烈变革、全球贸易体制面临冲击的情况下,国际贸易学术研究还需要继续对这些问题进行更加深入的探讨。

*感谢中国社会科学院大学(研究生院)朱铭铮、黄蒙对本文写作的重要贡献,感谢英国利兹大学张若晨,北京大学黄敬纭,中国社会科学院大学许婷婷、曾学科、曹景怡、殷万紫,美国威斯康星大学东昱轩等为本文写作提供的帮助。

注释:

①这八份国外最具影响力的经济学和国际经济期刊分别是《美国经济评论》(American Economic Review)、《计量经济学》(Econometrica)、《政治经济学期刊》(Journal of Political Economy)、《国际经济评论》(International Economic Review)、《经济学季刊》(Quarterly Journal of Economics)、《经济研究评论》(Review of Economic Studies)、《经济统计学评论》(Review of Economics and Statistics)和《国际经济学期刊》(Journal of International Economics)。