移动支付方式与异质性消费者线下消费行为

2019-12-14

(中国人民大学商学院,北京市100872)

一、引言

近年来,我国经济消费贡献率高与消费低迷内需不足的现象共存。2017年,我国消费贡献率高达58.8%,超出资本形成总额贡献率26.7个百分点,推动我国经济从依靠投资和出口拉动逐渐转向依靠消费、投资、出口协同拉动。然而,我国居民消费持续低迷,居民消费占GDP比重从2000年的46.9%跌至2017年的39.2%,远低于世界平均水平。此外,在我国经济向高质量发展的过程中,发展不平衡不充分的矛盾日益凸显,需要对异质性消费者行为给予高度重视。因此,对能够促进消费的方式以及异质性消费者行为进行探究,有助于提高消费率,更好地发挥消费对经济发展的基础性作用,实现党的十九大提出的完善促进消费的体制机制重要目标[1]。

随着移动互联网技术的快速应用和智能手机的普及,中国移动支付市场规模迅速扩张。2018年,我国手机网络支付用户规模达到5.83亿,比2017年增长13.0%,在手机网民中的覆盖率高达71.4%,其中线下消费时使用手机网络支付的占比为67.2%[2]。2018年,我国移动支付业务金额达到277.39万亿元,比2017年增长36.69%[3]。同时,对商户进行扫码支付的市场规模高速增长,从2016年一季度的830亿元增至2017年一季度的5 866亿元,季度最高增速达96%[4],这里的扫码支付市场规模包括线下商户直连与聚合支付完成的交易量,不包括线下个人账户转账部分。区别于美国成熟的信用卡体系,中国移动支付的后发崛起推动中国向无现金社会迈进,全方位重构消费场景,这与线上消费密切相关,并将逐步改变线下消费的模式。鉴于此,本研究尝试基于移动支付和异质性消费者视角,探讨移动支付方式对线下消费的促进作用,以更好地发挥消费的基础性作用。

有研究发现,支票、信用卡、借记卡、礼品卡、商店智能卡等支付方式能显著影响消费者行为[5-9],并结合双通道心理账户理论进行了解释。根据双通道心理账户理论,消费过程伴随着消费愉悦感和支付疼痛感,两者共同影响整体消费体验。支付方式会影响消费者购物体验。消费者使用信用卡支付时,支付发生在消费之后,不会立即感受到货币的流出,其消费愉悦感大于支付疼痛感;使用现金支付时,消费与支付同时发生,消费者能够看到纸币的流出,其支付疼痛感大于消费愉悦感[5]。因此,信用卡支付能够提升消费体验,并显著刺激消费,特别是奢侈品等的消费[7],甚至导致冲动消费[10]。此外,还有研究将能够影响消费者行为的支付方式进一步拓展到移动支付。比如,福尔克(Falk T)等[11]指出,使用移动支付方式的消费者其感知零售商价格水平更低,消费意愿更高;王晓彦等[12]通过实验设计发现,蚂蚁花呗能刺激消费,微信和支付宝的作用无显著差别;梅伊尔(Meyll T)等[13]认为,移动支付方式会增加信用卡不端使用行为。上述研究结合实验数据对移动支付方式如何影响消费意愿进行了分析,但移动支付方式能否显著影响线下消费者行为,移动支付方式如何对异质性消费者产生影响呢?在这些方面,基于真实消费数据的分析比较匮乏,需要进行更加深入的探讨。

因此,本研究希望结合双通道心理账户理论,将支付方式对消费者行为的影响拓展到移动支付,且主要关注线下消费者行为。首先,支付方式对消费者产生影响的渠道包括两个部分,即货币来源和支付过程。从货币来源角度看,移动支付方式的借贷功能与心理账户特征能够有效刺激消费;从支付过程看,结合双通道心理账户理论,移动支付方式有利于进一步降低支付疼痛感,改善购物体验,能够促进线下消费。其次,本研究基于2014—2019年某连锁实体超市消费者层面微观数据,利用双重差分(DID)方法估计移动支付方式对线下消费者行为的影响并考察其动态效应,进一步分析收入、性别等消费者特征对异质性消费者行为的作用。最后,采用双重差分倾向得分匹配(PSM-DID)方法进行稳健性检验,以在一定程度上避免变量遗漏和选择偏差导致的内生性问题,使估计结果更加稳健。

二、文献综述及理论分析

(一)支付方式与支付行为

移动支付方式是电子支付方式的一种,通常也称为手机支付。移动支付方式指利用蓝牙、红外线、短信、移动互联网、近距离无线通信技术(NFC)等无线及其他通信技术,允许用户使用手机、平板电脑(PAD)、家用掌上型游戏机(PSP)等移动终端,为货物、服务、账单等进行支付[14]。用户通过移动终端连接电子支付服务方或电子银行,使用信用卡或电子钱包等工具实现支付过程。

从消费者视角出发,已有研究主要关注消费者采纳,分析消费者采纳移动支付方式的影响因素。已有研究所采用的主要是一系列采纳和扩散理论,如技术接受模型(TAM)、技术接受与使用统一理论(UTAUT)、创新扩散理论(DOI)、任务技术适配理论(TTF)等[15]。已有研究普遍认为,感知使用便利、感知有用性、风险、消费者统计特征等是影响消费者采纳移动支付方式的主要因素[16]。此外,文卡提什(Venkatesh V)等[16]利用拓展的技术接受与使用统一理论(UTAUT2),引入享乐动机和习惯等进行研究发现,年龄、性别等个体差异对上述因素存在调节作用。消费者异质性确实能够显著影响消费者对移动支付方式的采纳。消费者采纳移动支付方式之后可能会伴随产生推荐行为。比如,奥利维拉(Oliveira T)等[17]认为,兼容性、社会影响、感知技术安全等对消费者采纳并推荐移动支付方式具有直接或间接显著影响。与已有研究聚焦移动支付方式的采纳相比,有关移动支付方式如何影响消费者行为,特别是异质性消费者行为的研究仍然需要进一步完善。

(二)支付方式与消费者行为

很多研究认为,消费者行为受支付方式影响,如支票、信用卡、借记卡、礼品卡、商店智能卡等[5-9],且信用卡是最受关注的研究对象之一。范伯格(Feinberg R A)[18]通过设计对照实验进行研究发现,仅向实验组调查者展示了信用卡徽标(Logo),消费者支付和捐赠金额就得以显著提升。与现金相比,信用卡支付往往伴随着更高的消费意愿[8]。为探索支付方式对消费者行为影响的内在机理,佩莱克(Prelec D)等[5]提出了双通道心理账户理论。该理论认为,消费者在消费时头脑中存在两条通道,一条通道记录消费后商品带来的正面效应即消费愉悦感,另一条通道记录支付的负面效应即支付疼痛感。与此相关的一个重要概念是联结程度,反映消费与支付之间的紧密关系,用两个联结系数α和β来表示。其中,α系数为快乐弱化系数,表示消费愉悦感被支付疼痛感降低的程度;β系数为疼痛钝化系数,表示支付疼痛感被消费愉悦感降低的程度。联结程度受消费与支付发生时间间隔的影响。在现金支付过程中,消费与支付同时发生,二者联结比较紧密,消费者在消费过程中能够立即感受到支付的疼痛,其支付疼痛感大于消费愉悦感;在信用卡支付过程中,支付发生在消费之后,联结比较松散,消费者在消费过程中不仅不会立即感受到支付的疼痛,反而能够体会到较强的消费愉悦感。基于此,查特吉(Chatterjee P)等[19]认为,支付方式能够改变消费者产品感知,使用信用卡支付让消费者更加关注商品效用带来的积极体验,而使用现金支付让消费者更加关注支付带来的消极体验。使用信用卡支付的消费者在回想以往的消费时,以消费愉悦感居多,从而有利于增加后续产品消费,特别是奢侈品[7]、不健康食品等的消费,甚至产生冲动消费[10]。

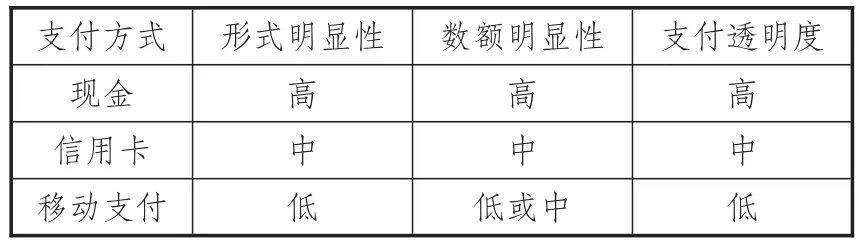

在双通道心理账户基础上,索曼(Soman D)[7]研究指出,支付透明度会影响支付疼痛感,并将之定义为其他支付手段相比于现金支付的明显性,如形式明显性、数额明显性等。消费者在使用现金支付时,能够直接看到消费金额(数额明显性),直接感受到纸质货币的流出(形式明显性),其支付透明度最高,支付疼痛感最强;消费者在刷卡支付时,不能直观感受纸质货币的流出,其支付透明度比现金支付低,所导致的支付疼痛感比较弱[8]。

除信用卡外,移动支付方式为当前研究开辟了新的分支。福尔克等[11]通过实验研究发现,相比于现金支付,使用移动支付方式的消费者其感知零售商整体价格水平较低,支付意愿更高。梅伊尔(Meyll T)等[13]基于美国家庭层面微观数据进行研究发现,对移动支付方式的采纳会显著增加信用卡的不端使用,且对频繁使用者影响更大。此外,还有学者针对不同形式的移动支付方式进行了细分研究。王晓彦等[12]通过设置处理组和对照组进行对比研究发现,蚂蚁花呗能刺激消费,而支付宝、微信支付两种方式的作用没有显著差异。上述研究从实验角度分析了移动支付方式对消费意愿的影响,但结合实际消费数据,移动支付方式能否影响线下消费者行为,是否存在异质性消费路径,值得进行更加深入的研究。

(三)理论分析

货币来源作为支付方式对消费者产生影响的一条渠道,指所支付货币来自现金账户还是借贷账户,如借记卡直接从银行扣款,而信用卡具备借贷属性。移动支付方式可关联借记卡、信用卡、微信钱包、支付宝钱包、蚂蚁花呗、京东白条等账户[20],其中蚂蚁花呗、京东白条、信用卡等具备消费信贷功能。移动支付方式通过拓宽货币来源,能够增加当期可支配收入,从而刺激消费。此外,货币不同的来源还与心理账户理论有关。心理账户指人们会无意识地划分不同账户管理财富,不同账户遵循不同的记账方式和运算规则。通过对心理账户的分类记账、编码、估价、预算等,个体对损失和收益的评估可能会导致非理性消费决策[21]。比如,对于同样的100元钱,当其货币来源分别是工资、中奖、路边拾得时,所对应的心理账户是非替代性的。从某种程度来看,不同的货币来源会对相应产品的购买产生决定性作用。比如,红包、余额宝收益等意外所得更容易使消费者产生计划外消费[22],而非始终保持理性。移动支付方式对应的电子钱包具备心理账户特征,可能会带来意外支出和冲动消费。

支付过程是支付方式对消费者产生影响的另外一条渠道。在支付过程中,移动支付方式具备低联结程度和低透明度特征,并进一步影响消费者行为。在联结程度方面,与信用卡类似,移动支付方式的借贷账户同样符合先消费后支付的特征,消费与支付联结程度较低,消费者不会立即感受到货币的流出,支付疼痛感弱。在与支付透明度密切相关的形式明显性和金额明显性问题上,一方面,消费者在使用移动支付方式时,既看不到纸质货币的流出,又无需以信用卡作为实物凭证,仅通过扫码或出示电子付款码即可,形式明显性比现金、信用卡等支付方式更低;另一方面,如果消费者利用移动设备扫码,需要自己输入消费金额和支付密码,其数额明显性中等,而如果消费者只需要出示电子付款码等电子凭证,消费金额由商家设定,其数额明显性比其他支付方式更低。综合支付形式明显性和数额明显性特征(表1)可以发现,移动支付方式的透明度比现金和信用卡都要低[11]。既然信用卡的中等透明度就能够弱化消费者对货币流出的感知,从而提高消费意愿[8],刺激消费[7],那么移动支付方式联结程度低、透明度低的属性将更有利于减弱支付疼痛感[13],并进而影响消费者行为。据此,提出以下假设:

假设1:相比于其他支付方式,移动支付方式对线下消费者行为有正向影响。

假设1a:相比于其他支付方式,移动支付方式对线下消费金额有正向影响;

假设1b:相比于其他支付方式,移动支付方式对线下消费频率有正向影响。

对后续消费过程而言,如果使用透明度更高的支付方式,容易让消费者更加准确地回忆起以往的支出金额,对支付疼痛感印象更深,对后续消费抑制作用较大,会降低消费意愿[6]。反之,如果使用移动支付方式,消费者将更加关注商品本身的效用而非支付疼痛感,对以往支出金额的记忆没有那么准确,对后续消费抑制作用较小。可以推断,在后续消费中,消费者如果重复使用透明度低的支付方式,将增加消费愉悦感;如果重复使用现金支付方式,将增加成本方面的考虑[19]。由此,不同消费习惯所导致的消费差异将逐渐增大。据此,提出以下假设:

表1 不同支付方式特征

假设2:在后续消费中,移动支付方式对线下消费者行为的影响逐渐增强。

三、变量与模型

(一)数据来源与变量

本文的研究对象是一家连锁实体超市,自2015年7月起开展移动支付。本研究数据为2014年7月至2019年6月该超市2 958名会员消费者在其实体店铺的消费和支付数据,以每半年消费数据为一期。该连锁实体超市隶属于一家连锁百强企业,这家企业以连锁超市为主营业态,此外还经营购物中心、便利店等业态。以该连锁实体超市为研究对象,能够对比实体超市开展移动支付前后消费者行为的改变,从而为同业态企业开展移动支付业务提供参考。实体超市消费数据来自实体超市的POS机,移动支付数据来自实体超市消费者使用微信或支付宝的情况。消费者特征变量统计数据来源于消费者会员信息和调查问卷。

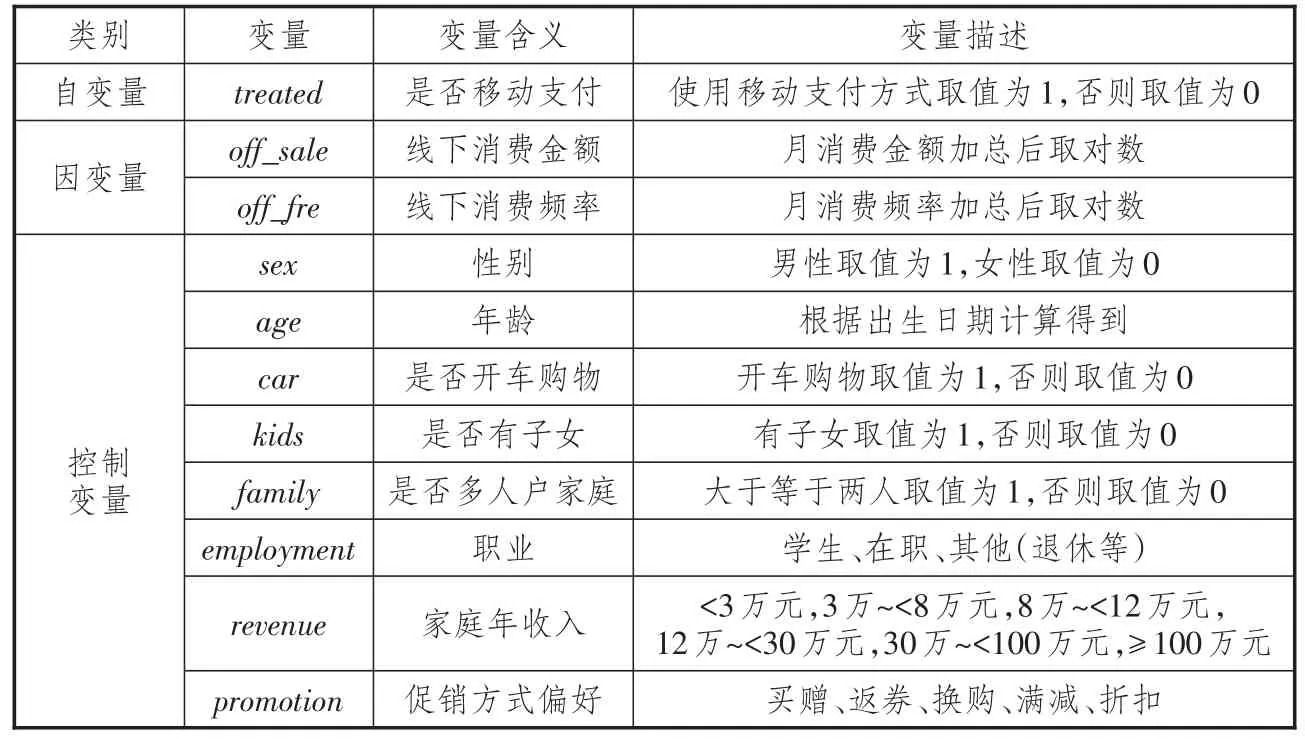

本研究采用消费者层面微观数据,自变量为消费者是否使用移动支付方式,因变量为消费者行为。处理变量treated为(0,1)虚拟变量,如果消费者在实验期内使用过移动支付方式,则取值为1,否则取值为0。因变量为消费者线下消费者行为,包括消费金额、消费频率。通过实证方法识别移动支付方式对消费者行为是否有促进作用。

控制变量主要是消费者人口统计特征变量与消费偏好变量。首先,在人口统计特征变量方面,本研究考虑到男女在消费上的差异引入了性别变量,考虑到消费生命周期的作用引入了年龄和职业变量,考虑到消费者家庭特征引入了是否有子女、多人户家庭变量,考虑到预算约束引入了家庭年收入变量。接下来,为控制消费偏好对消费者行为的影响,本研究还引入了对价格水平的评价、对促销方式的偏好等变量。其中,显著影响消费者购物行为的变量包括性别、年龄、职业、是否有子女、多人户家庭、家庭年收入、促销方式偏好等[23]。各变量及其描述参见表2。

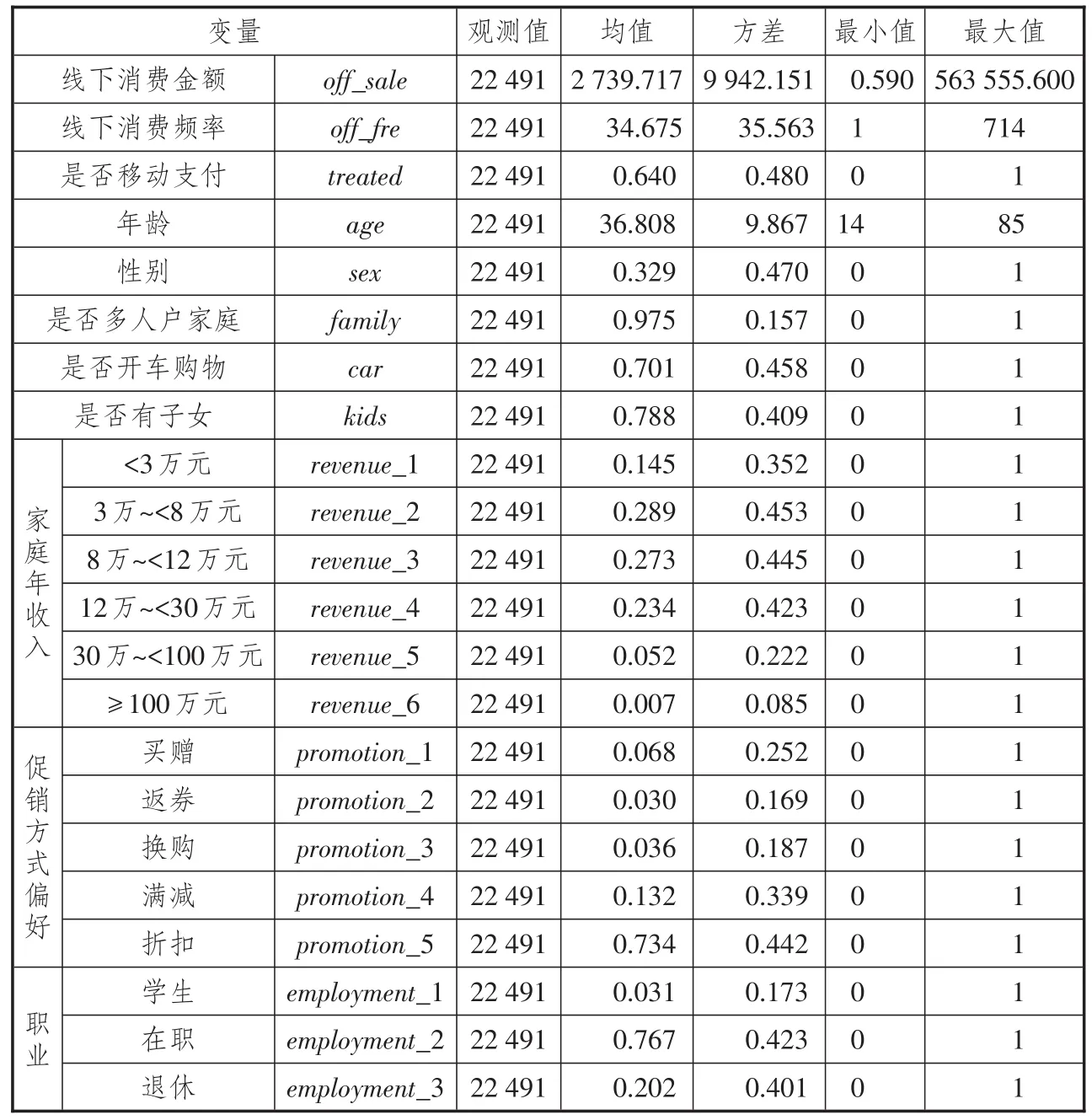

(二)变量描述性分析

本研究消费者特征变量的统计结果如表3所示。根据消费者特征,在所选取样本中,女性消费者人数约为男性消费者的两倍;开车购物、在职人员、多人户家庭占比高;消费者半数以上认为价格水平适中;家庭年收入水平分布比较均匀,年收入30万元及以上的消费者较少;超七成消费者偏好折扣的促销方式。根据样本情况推测,该超市顾客的特征主要是女性、多人户家庭、有子女、在职或退休、家庭年收入30万元以下,偏好折扣的促销方式。消费者在实体超市消费比较频繁且波动不大,说明其消费需求频次较高且稳定。使用移动支付方式的消费者约占样本总数的64%,该连锁实体超市的消费者正逐渐习惯于微信、支付宝等移动支付方式,移动支付方式的潜在客户有待进一步拓展。

(三)计量模型与方法

在实际消费过程中,可将消费者选择使用移动支付方式视为准自然实验,本研究利用双重差分方法估计消费者使用移动支付方式对线下消费的净效应。然而,是否使用移动支付方式确实存在选择偏差,因此本研究采用双重差分倾向得分匹配方法进行稳健性检验。

双重差分方法能够衡量处理组和对照组处理前后的相对差异,即处理效应。双重差分方法能够控制分组效应和时间效应,剔除面板数据中不可观测的固定效应,控制一部分内生性问题。但是,双重差分方法强调处理变量的随机性,而是否使用移动支付方式可能会受到消费者层面变量的影响,并导致处理组与对照组之间产生选择偏差,且这种选择偏差可能会使解释变量存在内生性。因此,本研究使用双重差分倾向得分匹配方法控制选择偏差,以使估计结果更加可靠。

表2 变量及其描述

表3 消费者特征变量统计结果

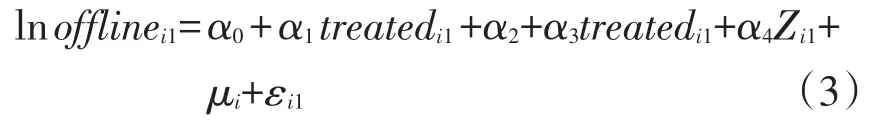

本研究以线下消费者行为作为因变量,对原始数据进行对数处理,利用双重差分方法估计移动支付方式对线下消费的影响。零售商开展移动支付之后的半年时间为第一个处理期(t=1),之前尚未开展移动支付的半年时间为基期(t=0)。根据双重差分方法,若消费者采纳移动支付方式,则为处理组(treated=1),否则为对照组(treated=0)。本研究假设处理组与对照组线下消费趋势相同,因此可用双重差分方法进行分析。估计方程如下:

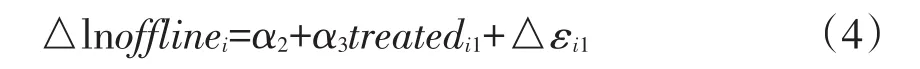

式(1)中,lnoffline代表线下消费者行为,包括线下消费金额和消费频率,i代表消费者,t代表期数,Dt为代表零售商是否开展移动支付的实验期虚拟变量(实验前未开展移动支付时,Dt=0;实验后开展移动支付时,Dt=1),α0为常数项,α1、α2、α3、α4为估计系数,μi代表个体固定效应,εit代表白噪音,Z代表可能会影响消费者行为的消费者特征变量。

当t=0时,D0=0,式(1)表示为:

当t=1时,D1=1,式(1)表示为:

差分:

双重差分:

核心解释变量treatedit×Dt的系数α3衡量移动支付方式产生的效应。根据式(4),对使用移动支付方式的处理组而言,其使用移动支付方式前后线下消费变化的幅度为△lnoffline1=α2+α3,对照组线下消费变化的幅度为△lnoffline0=α2。其中,α2代表移动支付方式以外其他因素对消费者线下消费的影响,即共同趋势。根据双重差分方法,以处理组采用移动支付方式前后的变化减去对照组前后的变化,即△△lnoffline=△lnoffline1-△lnoffline0=α3,得到剔除共同趋势后移动支付方式对线下消费的处理效应。可见,若α3为正,则移动支付方式对消费者行为有促进作用。

双重差分倾向得分匹配方法能够控制选择偏误问题。首先,该方法意味着首先要对消费者进行倾向得分匹配,即计算给定控制变量时消费者使用移动支付方式的条件概率pi(X)=Pr(Ti=1|xi)=F(h(xi))。其中,xi为第i个消费者的特征变量,Ti为处理组哑变量,F(.)为逻辑斯特(Logistic)函数,h(xi)为第i个消费者特征变量xi的线性函数[24]。通过匹配倾向得分,处理组和对照组消费者使用移动支付方式的概率近似,于是解决了处理前存在系统性差异的问题,满足共同趋势假设。利用倾向得分度量消费者之间距离的好处在于,其不仅是一维变量,而且取值介于[0,1]之间,即使控制变量相差甚远,概率pi(X)也可能相近[25]。本研究采用核匹配的方法进行倾向得分匹配,然后再进行双重差分。具体操作步骤为:根据控制变量和处理变量估计消费者倾向得分;采用逻辑特(Logit)回归,对使用移动支付方式的处理组消费者i,计算消费者行为相关变量使用移动支付方式前后的变化,同时找到与处理组消费者i匹配的全部对照组消费者,计算结果变量前后的变化;以使用移动支付方式的消费者前后的变化减去未使用移动支付方式的消费者前后的变化,估计移动支付方式的平均处理效应。

(四)平行趋势检验

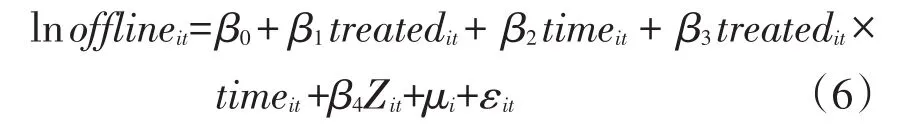

在使用双重差分方法进行估计之前,需要对对照组和处理组在实体超市的消费者行为进行平行趋势检验,即检验支付方式的效应是否由对照组和处理组样本在开展移动支付之前的差异所导致。如果在开展移动支付之前对照组和处理组变动趋势不同,利用下面的模型进行平行趋势检验:

式(6)中,timeit为时间虚拟变量,其余变量与式(1)一致,式(6)中保留了开展移动支付之前两期的样本,关键变量为treatedit×timeit。估计结果显示,在p<5%的水平上开展移动支付之前的两期所对应的估计系数不显著,即在开展移动支付之前处理组和对照组的消费者行为不存在随时间变动的差异。

四、实证结果及分析

(一)双重差分估计结果

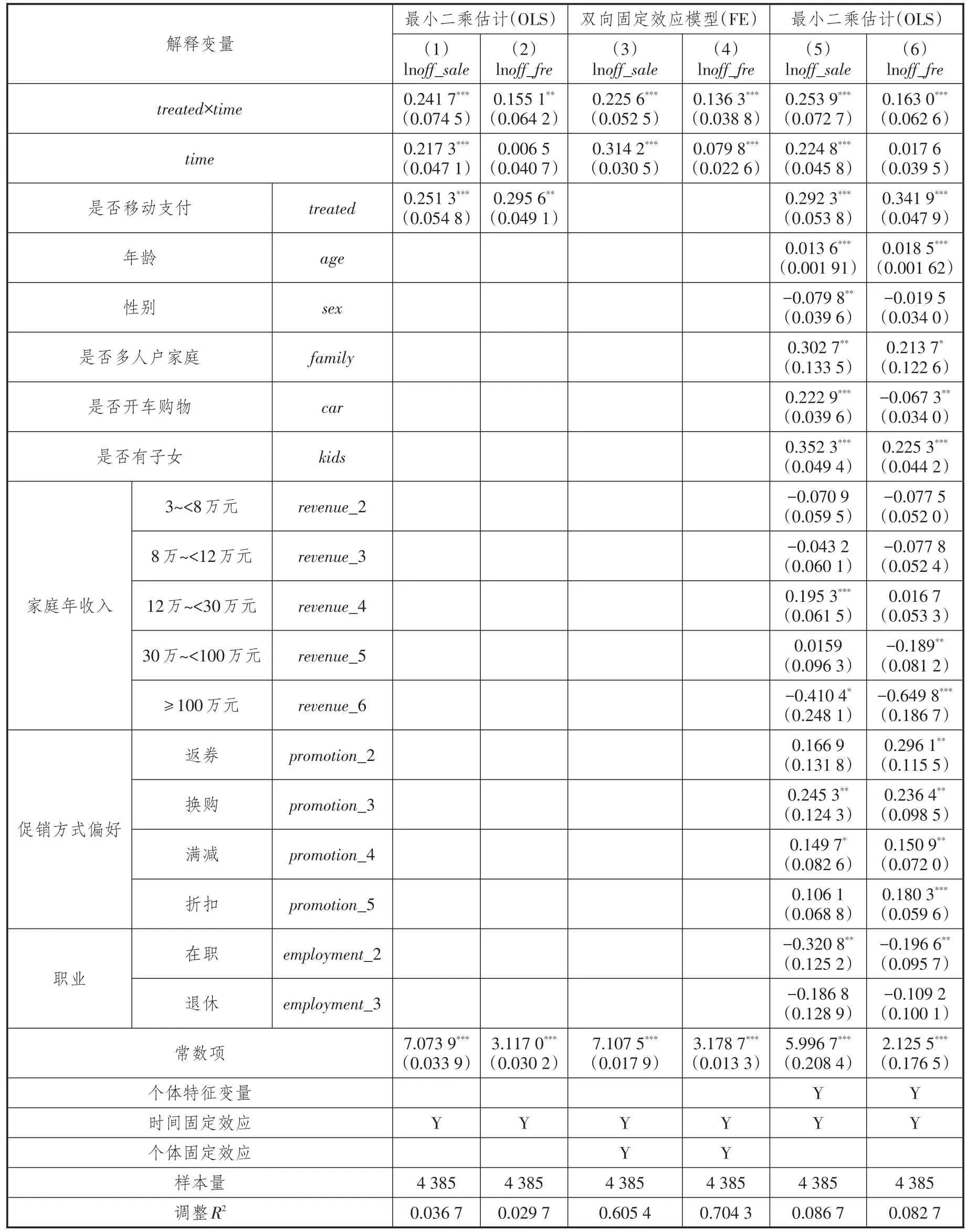

为研究消费者使用移动支付方式对购买力的影响,本研究采用双重差分方法估计基期处理效应。表4中,列(1)、列(2)为不包含控制变量的双重差分估计,列(3)、列(4)为控制时间固定效应和个体固定效应的双向固定效应模型。根据列(1)、列(3)treated×time的估计系数,移动支付方式对线下消费金额有显著促进作用,使用移动支付方式的消费者其消费金额显著提升了22.56%。根据列(2)、列(4),移动支付方式对线下消费频率具有显著正向影响,移动支付方式使消费频率提升了13.63%。因此,移动支付方式在较大程度上推动了消费者在该连锁实体超市消费金额与消费频率的提高。

表4 移动支付方式对线下消费者行为的作用

在表4中,最后两列加入了消费者特征变量,它们对线下消费者行为的影响同样值得分析。对该连锁实体超市的客户群体而言,随着年龄的增大其消费金额、消费频率显著提高,然而年龄对消费者行为的影响系数却比较低,为1.36%。在实体超市购物的男性比女性少7.98%,女性仍然是重要客户群体。与个人消费相比,家庭消费的消费金额较高,频率无显著差异。与不开车购物的消费者相比,开车购物的消费者其消费更加低频高额。有子女的家庭其消费更加高额高频。与年收入3万元以下的家庭相比,年收入12万~<30万元的家庭在连锁实体超市的消费金额显著提高,其余收入水平家庭在连锁实体超市的消费金额无显著差异,且高收入水平家庭的消费频次显著下降,说明该类连锁实体超市并非其主要消费场所。与偏好买赠的消费者相比,偏好换购、满减的消费者在实体超市的消费更高频高额,而返券和折扣的方式适合刺激消费者到店消费,对总消费金额的影响不大。与学生相比,在职和退休人员的消费显著减少。对显著影响消费者行为的个体特征进行综合比较发现,年龄的影响不大,多人户家庭、是否开车购物的影响稍强,是否有子女、家庭年收入、职业对消费者行为的效应最大。

(二)移动支付方式的动态效应

根据双通道心理账户理论,移动支付方式透明度低,联结程度低,可使支付疼痛感降低,消费者更关注所购买商品带来的效应而非货币支出,消费体验总体比较愉悦。在后续消费中,对以往消费体验的满意有助于促使消费者再次到店,移动支付方式可能存在动态效应。因此,本研究扩展研究期限以检验移动支付方式的动态影响。具体回归结果参见表5。其中,列(1)、列(2)显示了开展移动支付之后八期的影响,包含个体固定效应和时间固定效应,列(3)、列(4)为混合估计模型。

列(1)、列(3)显示了消费金额的动态变化,开展移动支付之后消费者消费金额显著提升,且随着时间的推移其消费金额更高。随着消费习惯逐渐巩固,移动支付方式给消费者带来的正向影响不断增强,与其他支付方式带来的消费差距更加明显。

列(2)、列(4)呈现了移动支付方式对消费频率的动态效应。对比关键变量treated×t的系数,移动支付方式促使消费者消费频率不断增加。随着移动支付方式的引入,消费者在消费过程中的愉悦体验不断增加,线下满意度增强,到实体超市消费的次数逐渐增多。因此,对实体超市来说,开展移动支付有利于降低消费过程中货币支出所带来的支付疼痛感,削弱对成本的考虑,使消费者更加关注商品,从而释放潜在购买力,吸引消费者到店消费,并刺激总消费。

在加入个体特征变量的同时,包含时间固定效应,所得回归结果参见列(3)、列(4)。

表5 移动支付方式对消费者行为的动态影响

(三)异质性消费者行为

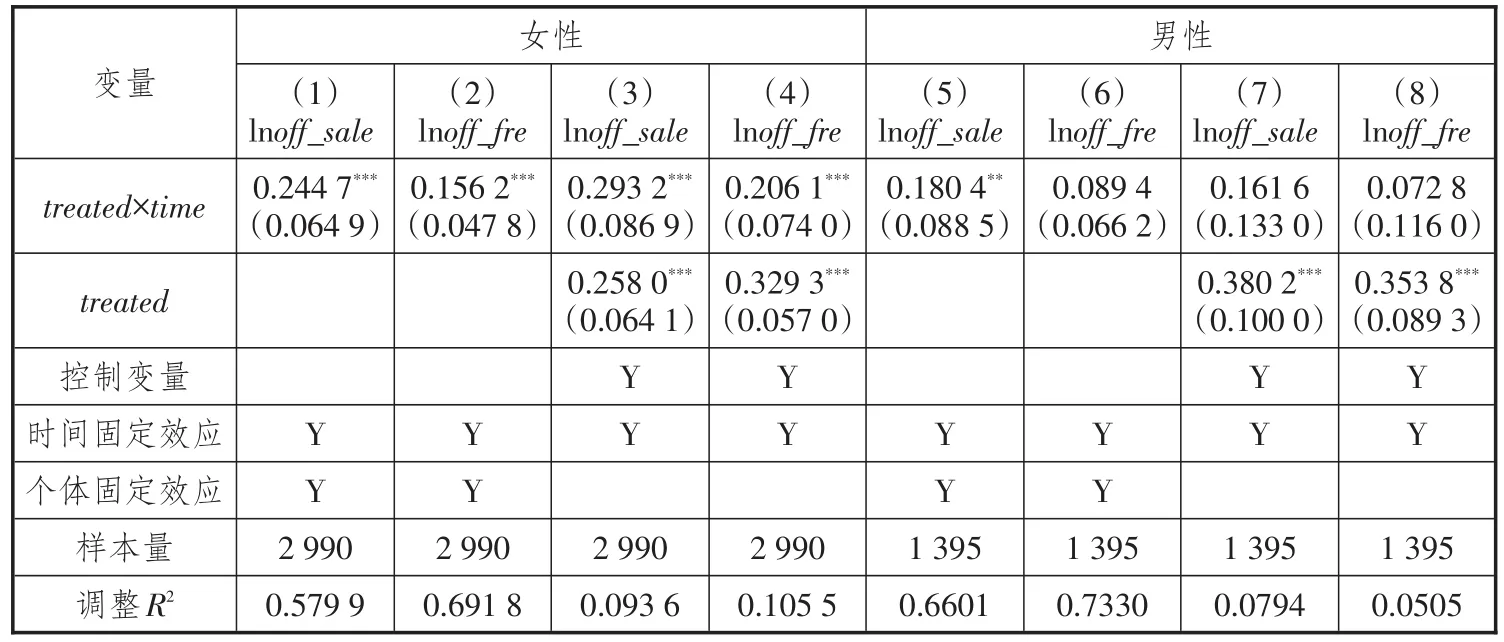

消费者个体特征的差异导致了异质性消费者行为。对不同性别和不同收入水平的分样本进行回归,具体结果参见表6、表7。

根据表6的估计结果,女性消费者在支付方式改变后其消费金额显著提升24.47%,频率增加15.62%,估计系数大于总体样本的22.56%和13.63%(表4),新型支付方式对女性消费者行为的影响较显著,尽管女性采纳新型支付方式的概率可能更低[26]。这可从消费心理差异的角度来解释。女性视购物为休闲方式,而男性视购物为任务并争取时间、精力投入的最小化[27]。女性享受购物的愉悦过程,消费更加情绪化;男性更关注最终购买的商品,消费更加务实[28]。与男性相比,女性消费者更容易产生冲动消费[29]和享乐消费[30],并通过积极的消费体验来调节负面情绪[31],新型支付方式有助于消除支付疼痛感,加之其借贷账户的性质,能够有效提升女性消费的愉悦感,显著刺激线下消费。

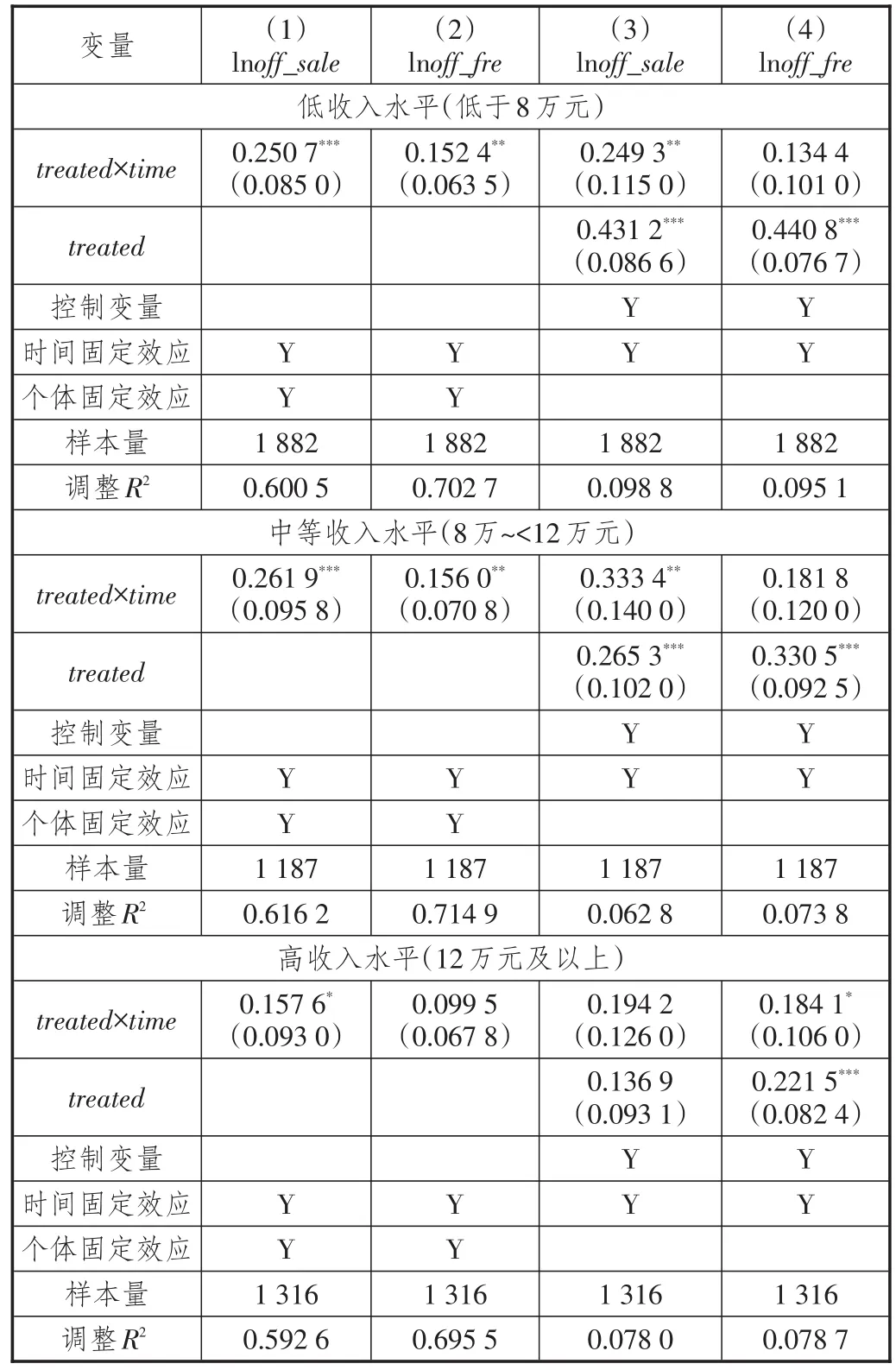

在表7中,本研究将家庭年收入低于8万元的划分为低收入水平(约占43.4%),8万~<12万元的划分为中等收入水平(约占27.3%),12万元及以上的划分为高收入水平(约占29.3%),并进行分样本回归。估计结果显示,低收入水平消费者使用移动支付方式后的消费金额显著提升了24.93%,中等收入水平消费者大幅提升了33.34%,高收入水平消费者无显著变化。也就是说,在p<5%的水平上,中低收入水平消费者的消费金额显著提升。消费者个体特征的差异会导致异质性消费者行为。收入水平作为消费者的一个重要特征,消费者当期收入和未来潜在收入综合影响并决定当期消费,不同收入水平的消费者面临差异化的预算约束,并产生多样化的产品和服务需求。黄卉等[32]通过对我国信用卡数据的分析发现,收入水平显著影响信用卡使用的可能性与频次,且低收入水平消费者选择信用卡的概率更高。从货币来源分析,移动支付方式关联的信贷功能对中等收入水平消费者产生的效果可能更加突出。高收入水平消费者更依赖消费信贷的便利性,中低收入水平消费者更倾向于使用其中的借贷功能[33],更容易把信贷视为替代性收入,过度使用贷款,导致失信、破产、违约等财务问题[34]。从支付过程分析,高收入水平消费者对支付疼痛感相对不敏感,改变支付方式对其消费体验影响不大;低收入水平消费者预算约束较强,受流动性约束的概率较高[35],不同支付方式显著影响其对支付疼痛感的感知,因此移动支付方式的作用可能更加明显。

表6 不同性别消费者移动支付方式效应估计

(四)基于双重差分倾向得分匹配方法的稳健性检验

为控制使用和未使用移动支付方式消费者的选择偏误,本研究进行稳健性检验。第一阶段对移动支付方式进行逻辑特(Logit)回归,计算消费者使用移动支付方式的倾向得分。根据回归结果,控制变量中的年龄、是否有子女、价格水平评价、职业对移动支付方式使用意愿有显著影响,性别对移动支付方式使用意愿没有显著影响,这与已有研究结论一致[36]。此外,为检验匹配后各变量在处理组和对照组之间的分布是否平衡,本研究分别检验因变量为消费金额、消费频率时,双重差分倾向得分匹配方法所对应的协变量检验。根据检验结果,匹配后处理组和对照组的协变量分布均匀,两组内各变量的均值没有显著差异,因此双重差分倾向得分匹配方法可行。

表7 不同收入水平消费者移动支付方式效应估计

第一阶段倾向得分估计完成后,本研究采用核匹配方法对处理组和对照组进行匹配,然后进行双重差分。表8分别显示了总样本和分样本下移动支付方式对线下消费的回归结果。总样本估计结果显示,开展移动支付之前,处理组和对照组就存在显著差异;双重差分后,移动支付方式对消费金额有显著促进作用,在p<10%的水平上显著提升消费频率。这可能是因为,影响移动支付方式使用的控制变量选择得不准确,导致处理组与对照组的匹配不够完善,不过其在p<10%的水平上结果稳健。利用双重差分倾向得分匹配方法对异质性样本进行的稳健性检验结果与前文比较一致,即女性消费者、中低收入水平消费者易受移动支付方式影响,支付方式改变后这两类人群的消费金额、消费频率显著提升。

五、研究结论与展望

近年来,消费逐渐成为我国经济发展的主要驱动力,然而我国居民消费率偏低,消费潜力有待进一步提升。基于此,本研究主要探讨移动支付方式对线下消费者行为的影响和作用,特别是异质性消费者行为,旨在为完善促进消费的体制机制提供有益参考,发挥消费对经济的基础性作用。

结合双通道心理账户理论,移动支付方式从货币来源和支付过程两个方面影响消费者。在货币来源方面,移动支付方式具备借贷及心理账户属性;在支付过程方面,其透明度低、联结程度低的属性会降低消费者支付疼痛感,提升消费整体愉悦感。这两个方面共同影响消费者行为,对性别、收入水平等不同的异质性消费者产生影响。本研究基于2014—2019年某连锁实体超市会员消费数据及调查问卷数据,构建双重差分模型进行研究发现:一方面,移动支付方式正向影响消费者行为,能够显著提升消费者线下消费金额、消费频率,且随着时间的推移,移动支付方式对线下消费者行为的促进作用会随之增强;另一方面,移动支付方式对异质性消费者行为具有不同的影响,移动支付方式能够显著提高女性和低收入水平消费者的消费金额和消费频率,以及中等收入水平消费者的消费金额。为控制消费者使用移动支付方式的不可观测异质性因素的影响,本研究通过双重差分倾向得分匹配方法进行稳健性检验,估计结果一致。此外,该连锁实体超市线下的顾客主要是女性、有子女、多人户家庭、开车购物、中等收入水平的消费者,且偏好换购、满减的消费者其消费金额和消费频率更高。

与已有研究相比,本研究的贡献体现在以下三个方面:一是本研究结合双通道心理账户理论,从货币来源和支付过程两个方面入手分析移动支付方式的作用机制,系统研究能够促进实体消费的可能路径,拓展了信用卡、借记卡等支付方式对消费者行为影响的相关研究;二是本研究首次将异质性消费者行为纳入移动支付方式研究,并估计了支付方式的动态影响,为政府和企业更好地理解微观消费者行为提供参考,为异质性消费政策设计提供思路;三是本研究有别于已有的实验研究方法,以连锁实体超市开展移动支付作为准自然实验构建双重差分模型,并利用双重差分倾向得分匹配方法进行稳健性检验,能够有效缓解样本选择等引发的可能的内生性问题,使得估计结果无偏。

根据本研究的结论,移动支付方式对刺激异质性消费者行为、促进零售企业发展、发挥消费拉动经济增长的基础性作用具有实践意义。为更好地发挥消费拉动经济增长的基础性作用,本研究从支付方式入手提出如下建议:一是从支付企业角度看,第三方支付企业的创新推动了移动支付的快速发展,有效降低了交易的风险,但同时需要保障消费者财产和信息安全,加强风险管理,降低安全隐患。二是从零售企业角度看,一方面,连锁实体超市以及其他零售业态的实体零售企业应充分运用新型支付方式(移动支付、区块链电子支付[37]等),提升零售服务供给水平,如传统零售企业通过新型支付方式与消费者建立触点,掌握消费者数据,从价值链整体层面提升企业价值;另一方面,零售企业要关注消费者异质性,以消费者为中心,分析并预测异质性购物需求。三是从政府管理角度看,移动支付方式主要由第三方支付平台运营,政府应加强对支付企业的监管,通过制定合理的准入机制,针对责任承担和风险分配制定相关立法,引导和规范支付企业发展。此外,政府还要推动支付行业创新与改革,新型支付方式使消费过程变得更加便捷、愉悦,有利于居民消费需求的稳定提升,从而推动经济持续发展。

表8 移动支付方式对线下消费的回归结果(基于双重差分倾向得分匹配方法)

移动支付方式不仅能够影响消费,而且与电子银行、互联网金融等密切相关,其研究前景广阔。在消费方面,移动支付方式与移动购物密不可分,能够随时随地为消费者提供基于定位的产品和服务,加速线上线下消费的融合[38]。本研究仅仅关注线下消费,移动支付方式如何影响线上消费者行为,除性别、收入水平外移动支付方式如何影响异质性消费者,在电子银行方面移动支付方式对信用卡、借记卡等传统支付渠道有何影响?这些都需要进一步探讨。最后,本研究基于双通道心理账户理论,对支付方式与线下消费者行为进行了理论分析,但由于相关数据的缺乏,无法对支付疼痛感等中介变量进行量化。在后续研究中,希望能够拓展数据,对移动支付方式的影响机制进行更加细致的探索。