高分化子宫内膜腺癌宫颈及输卵管转移1例报告

2019-12-09彭雪芬薛晴王志新

彭雪芬,薛晴,王志新

(暨南大学附属第一医院妇产科,广东 广州510000)

1 病例资料

患者,女,44岁,因“不规则阴道流液半年余”于2018年7月17日入院。患者于2018年6月21日因不规则阴道流液半年余于别院行B超示:子宫内膜增厚。后行诊刮术,病理提示:子宫内膜复杂性非典型增生,局灶癌变。未行特殊处理。因需进一步诊治来我院就诊。患者平素月经规律,初潮13岁,经量中等,无痛经及血块,末次月经2018年6月29日。G3P3,足月顺产3次。体格检查:体温36℃,脉搏76次/min,呼吸18次/min,血压128/75 mmHg,体重指数(BMI)20.7 kg/m2,体格检查无特殊。妇科检查:外阴发育正常;阴道畅,未见异常分泌物;宫颈肥大,旧裂,质地偏硬,无赘生物及接触性出血;子宫增大,无压痛,活动度可;双侧附件未触及异常。彩超检查提示:子宫切面内径56 mm×55 mm×58 mm,体积增大,实质回声欠均匀,内膜厚7 mm,居中,欠光整,宫颈管黏膜未见异常,CDFI未见明显血流信号,双附件区未见占位病变;子宫直肠陷窝液性暗区约19 mm。肿瘤标志物CA125、CA199、CA153、SCC、AFP、CEA均在正常范围。术前行盆腔MRI增强示:子宫内膜呈长T1长T2信号,DWI呈高信号,呈明显均匀强化,影像诊断为子宫内膜癌,病灶未突破肌层,子宫邻近组织未见侵袭征象,双侧腹股沟区见多发细小淋巴结,意义待定。初步诊断:子宫内膜癌ⅠA期。

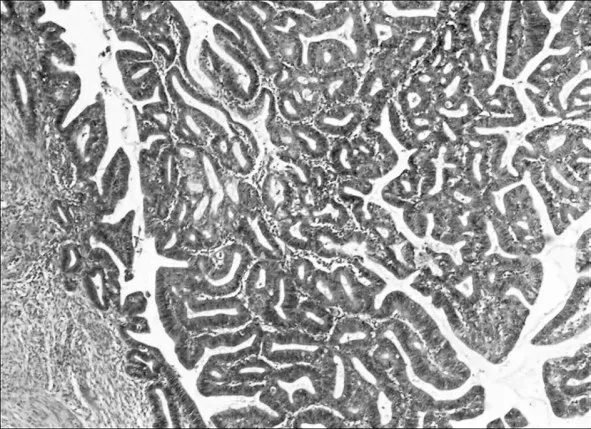

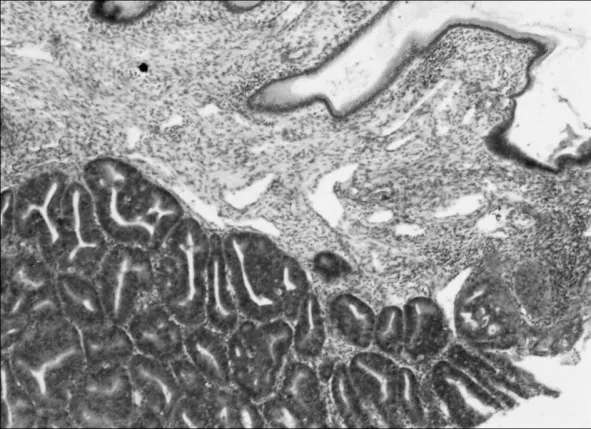

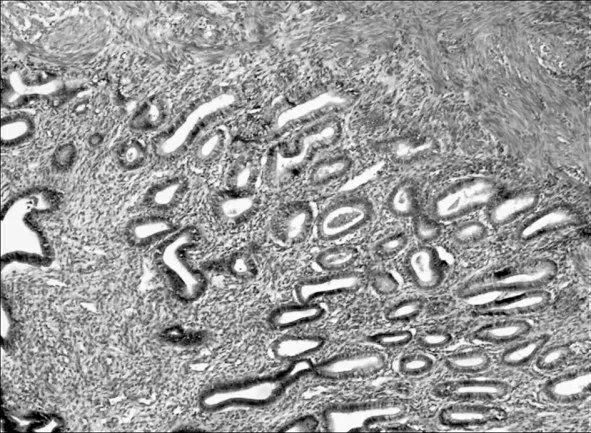

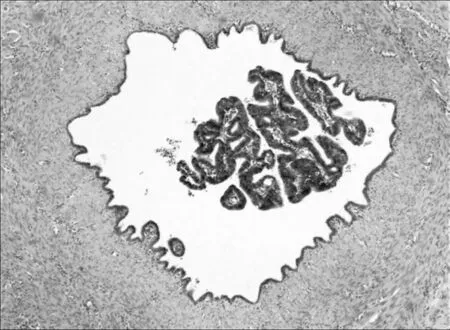

完善各项检查后,于2018年7月18日行经腹筋膜外全子宫+双附件切除术。术中见盆腔少量淡黄色积液约30 ml,子宫稍大,表面光滑,双侧卵巢呈生理性萎缩,双侧输卵管外观未见明显异常,盆腔及腹主动脉旁未触及肿大淋巴结。剖视可见全子宫大小9.5 cm×6.0 cm×4.5 cm,表面光滑,带部分阴道壁组织一圈,肿瘤局限于子宫下段近宫颈管处,呈颗粒状突起,肿瘤范围1 cm×1.5 cm,侵犯深度<1/2肌层;双侧输卵管、卵巢外观均未见明显异常。术后病理检查示:高分化子宫内膜样腺癌(图1),浸润<1/2肌层,累及宫颈管内膜(图2),双侧宫角未见癌组织(图3),双侧输卵管均见癌组织累及黏膜(图4);双侧宫旁、阴道壁切缘均未见癌组织。免疫组化:ER、PR、CK7、CA125、P16、Vim、P53约2%及Ki-67约40%均为(+),WT-1(-)。腹腔冲洗液细胞病理检查未见异型细胞。术后诊断:子宫内膜癌ⅢA期。术后患者要求回当地医院行进一步治疗,电话随访病情稳定。

图1 子宫内膜癌(HE染色×40)

图2 子宫颈管浸润(HE染色×40)

图3 宫角正常(HE染色×40)

图4 输卵管浸润(HE染色×40)

2 讨论

2.1 疾病概述 子宫内膜癌是发生于子宫内膜的一组上皮性恶性肿瘤,以腺癌最常见,占女性生殖道恶性肿瘤20%~30%,好发于更年期及绝经后妇女。近年来研究显示25~49岁年龄组较50岁及以上年龄组的上升速度更快[1],致死率仅次于卵巢癌及宫颈癌[1-2]。2013年以癌症基因组图谱(the CancerGenome Atlas,TCGA)为基础的子宫内膜癌分子分型:POLE突变型、微卫星不稳定型(MSI)、低拷贝型(CN-low)及高拷贝型(CNhigh)[3],有望改善子宫内膜癌的分类[4],为预测患者预后及靶向药物治疗反应提供重要信息。

2.2 病例分析 本例患者44岁,中年女性,术前B超提示子宫内膜不厚(7 mm);MRI提示病灶未突破肌层,子宫邻近组织未见侵袭征象,无相关淋巴结转移,术后提示浸润<1/2肌层,累及宫颈管黏膜,双侧输卵管均见癌灶,但双侧宫角未见癌灶,最后病理诊断为:子宫内膜癌ⅢA期,此情况较为特殊。子宫内膜癌的生长方式多为弥漫型或局限型,呈菜花状或息肉状突起,病变以子宫底部内膜、两侧宫角附近居多。子宫内膜癌对于年轻、早期病例、低级别病变的患者有相对较好的生存率,其生存预后与危险因素(病理级别、浸润深度、肿瘤大小、淋巴结转移及病变累及子宫下段等)紧密相关。本例为不完全手术分期,对于不完全手术分期已经作手术处理的患者,“子宫内膜癌诊断与治疗指南(第4版)”[5],按照本例术后应予以化疗和(或)盆腔外照射和(或)阴道近距离放疗。

2.3 不足原因分析 (1)过分相信辅助检查:该例术前MRI提示病灶未突破肌层,子宫邻近组织未见侵袭征象,而未发现邻近组织侵犯;双侧腹股沟区见多发细小淋巴结,考虑可能由于炎症刺激导致;(2)过度依赖既往经验:术前MRI提示无转移,术中探查盆腔及腹主动脉旁淋巴结未见异常,剖视见肿瘤局限于子宫下段近宫颈管处,未进一步考虑宫颈侵犯可能,因此未行盆腔淋巴结或腹主动脉旁淋巴结切除;(3)未重视术中冰冻病理的重要性:手术切除子宫后,疑诊者应及时送快速病理检查,以免漏诊,同时可进行分期以保证规范化治疗。有报道指出:术中肉眼观察判断子宫内膜癌肌层浸润和深肌层浸润的敏感性分别为59.6%和73.9%,特异性分别为76.5%和94.6%;而快速切片诊断子宫内膜癌肌层浸润的敏感性和特异性分别为87%、99%[6]。

2.4 经验及教训 (1)在子宫内膜癌的诊断及治疗中不应过分依赖既往经验及辅助检查。(2)明确诊断,及时行放化疗等治疗措施。(3)本例术前影像学提示病灶未突破肌层,子宫邻近组织未见侵袭征象,术中也未见异常淋巴结,考虑ⅠA期;术后病理提示累及宫颈及双侧输卵管,诊断为ⅢA期。凡是子宫内膜癌位于子宫下段或累及子宫颈管时,应警惕宫外转移(输卵管、卵巢)的可能,应强调术中冰冻病理的重要性,必要时行前哨淋巴结取样或盆腔淋巴结切除或联合腹主动脉旁淋巴结切除,从而有助于临床分期及术后辅助治疗的选择。