逝世后器官捐献与移植微信会议模式伦理审查探讨*

2019-12-06段鸿彦廖祥丽王晶晶范士志

段鸿彦 廖祥丽 王晶晶 范士志 杨 勇

自2015年1月1日起,中国全面停止使用死囚器官,逝世后自愿器官捐献(donation after cardiac death,DCD/donation after brain death,DBD)已成为器官移植供体的唯一合法来源[1]。尽管逝世后器官捐献可提高实体器官移植数量,但同时也带来了复杂的医学和伦理学问题[2]。国务院发布的《人体器官移植条例》(以下简称《条例》)自2007年5月1日起实施。《条例》规定在获取人体器官前,必须向人体器官移植技术临床应用与伦理委员会申报进行伦理审查,经三分之二以上委员同意后伦理委员会方可出具同意摘取人体器官的书面意见[3]。然而DCD/DBD的捐献者往往存在病情危重、捐献时间无法人为控制、经常发生在节假日和夜间的情况[4],因此在紧急情况下,要立即召集三分之二以上委员参加伦理审查会议往往很难实现。

笔者所在中心自2018年2月成立新一届人体器官移植技术临床应用与伦理委员会,讨论并修订章程中的会议制度,确定对活体器官捐献与移植采用传统的会议审查模式,必须全体委员参加讨论,并一致表决同意后,伦理委员会才可以出具摘取活体器官的书面意见。对逝世后器官捐献与移植则采用微信会议快速审查模式。为使微信会议的运行规范有序,经伦理委员会讨论并借鉴国内一些单位的经验,制定出适用于笔者所在中心的“器官捐献与移植伦理快审网络会议程序”。

1 微信会议伦理审查的运行

1.1 微信会议操作流程

1.1.1 微信会议准备

办公室秘书要做好初审的工作。在收到临床科室或人体器官获取组织(Organ Procurement Organizations,OPO)提出的申请后,按照伦理委员会制定的申请伦理审查递交材料清单,检查上报资料是否完整,签署的文档是否符合相关法律法规。

1.1.2 微信会议通知

会前由秘书代表伦理委员会在微信群里发出书面的微信会议通知,确定会议时间、审查内容,必要时电话通知,并确认参会人员。

1.1.3 微信会议伦理审查

会议步骤:(1)秘书需将所有递交的资料全部整合,制定成加密的电子文档,然后发送至伦理委员会工作微信群。(2)提请委员通过微信会议审阅讨论,合理安排会议程序。首先给予一定时间,由各委员充分进行讨论交流,采用实名制发言与表达意见。讨论期间,秘书负责对伦理委员的异议和提问作出解释与回答。(3)确认委员讨论完毕后,委员做出表决,回复同意或不同意。(4)由秘书统计投票结果,以超过全体委员三分之二的表决意见作为审查决定。(5)根据审查决定出具人体器官捐献伦理审查意见书和器官移植的审批表。

1.2 微信会议审查的要点

会上各委员重点审核以下内容:(1)申请获取器官的临床科室是否具备合格的资质;(2)提供材料是否真实、合法;(3)核实捐献者及其直系亲属(或法定代表)的身份;(4)捐献过程是否全部做到知情同意原则;(5)器官捐献人的捐献意愿是否真实[5];(6)捐献人的病情是否不可逆,死亡判定的标准和程序是否合法;(7)有无买卖器官的情况。

1.3 会后资料的完善与存档

会后秘书将微信会议中所有沟通记录截屏,制作成Word文档,以此作为会议记录。

2 采用微信会议模式进行伦理审查的实用效果

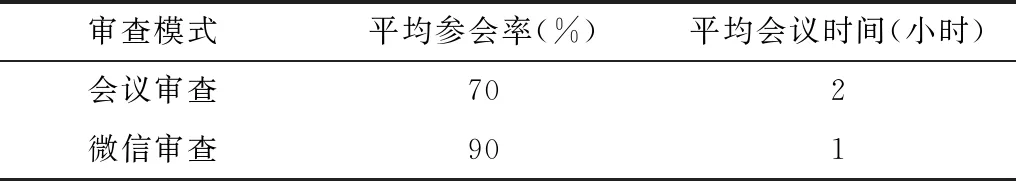

笔者所在中心从2018年2月开始对逝世后器官捐献与移植采用微信会议模式进行伦理审查,已召开微信伦理审查会议30次。其中审查DCD 26例、DBD 4例。通过对比传统会议审查和微信审查的平均参会率和平均会议时间,可以看出,微信会议模式可以提高委员的参会率,同时减少开会时间,见表1。另外,微信会议模式还具有召开时间灵活、快速的优点,能有效应对夜间或休假时间需要紧急召开伦理审查会议的情况。

表1笔者所在中心会议审查和微信审查参会率与会议时间统计

审查模式平均参会率(%)平均会议时间(小时)会议审查702微信审查901

3 运行微信会议模式进行伦理审查中遇到的困惑

3.1 讨论不够充分

微信会议时间紧,经常在节假日或晚上召开,委员们无法像传统会议一样,可以面对面、口头沟通讨论并当场提出疑问。传统会议上,委员与委员之间沟通无障碍。而在微信会议上,可能有的委员即使有问题,也会因打字慢、不方便而放弃发言。如果时间规划得不够充分,还可能出现有的委员还没看完资料,有人就开始投票的情况,这样就有可能会出现附和投票的状况,这就对存在的伦理问题没有做到充分的讨论。

3.2 无法多方面判断上报材料的真实性

传统的伦理审查会议,一般由OPO组织汇报捐献者的基本情况,并且捐献者的直系亲属(或法定代表)可以参加会议,委员在会上可以直接向OPO或捐献者的直系亲属(或法定代表)提问。通过直接对话,伦理委员会可以了解捐献者的真实捐献意图,以及有关信息和知情同意过程。而微信会议只能看到上传的捐献确认登记表、身故后人体器官捐献告知书、捐献者和直系亲属的身份证明以及委托书等,对签署这些文件的过程无法了解,因此对判断真伪的方式比较单一。

3.3 委员的审查意见是否具有法律效力

按照伦理委员职责规定,委员发言与表达审查意见必须承担有关责任。然而,委员在微信上的投票是否具有法律效力呢?根据2015年颁布的《民事诉讼法》规定,网络聊天记录可以视为民诉的证据[6]。但是,微信会议上委员发言和投票都是通过手机客户端,存在被他人盗用手机或账号而被盗的可能,这就需要对聊天记录的真实性进行确定。网上聊天记录的真实性认定包括主体真实性认定和内容真实性认定两个方面。认定方式有当事人自认和依据聊天记录内容认定两种方式[7]。因此,单纯的以聊天记录里的投票来作为会议决议是不够的,还需对投票人的身份及真实性进行确认。

3.4 微信会议审查具有泄露捐献者隐私的风险

隐私权是指公民“享有的私人生活安宁与私人信息依法受到保护,不被他人非法骚扰、知悉、利用和公开的一种人格权”[8]。传统会议里,需审查的资料只在会议上使用,只有委员可以审阅,会后只能留一份纸质版资料,保存在伦理委员会专用档案室,其他的资料都会销毁,资料泄露的风险性非常小。而微信会议必须依靠在微信群里上传患者的基本信息,如身份证明、户籍信息、签署的各项知情同意书等,才能方便委员全面了解相关情况。随着微信的大量应用发展,每个人的微信里都不止有一个工作群,在文件传输的过程中很有可能出现传输错误,如将本该传到专用的会议工作微信群里的资料误传到其他群里,一旦被非委员看见,或被他人将捐献者的个人资料进行转载,就是泄露了捐献者的个人隐私。因此,在将审查资料上传至微信群的过程中有很大的泄露风险。

4 微信会议伦理审查的改进措施

4.1 规划会议时间,提出伦理审查重点

秘书要做好会议时间规划。在会前半小时发出会议通知,确定会议开始时间及参会人员。在规定会议开始时刻,秘书将所有申报资料上传至会议专用微信群,给予充分的时间确保委员都审阅完资料,统一时间展开讨论。在讨论前,由秘书阐述本次会议的审查重点,以此展开讨论。对委员的疑问,秘书要及时与申请单位沟通,并及时回答委员的问题。最后,确认各委员讨论完毕,再统一开始投票。避免有的委员开始投票,有的委员还在发表意见。

4.2 上传知情同意过程的视频和参与随访

为使委员从多角度判断上传资料的真实性,解决无法与捐献者面对面交流的缺陷,笔者所在中心伦理委员会要求OPO在捐献者或直系亲属(法定代理人)同意的情况下录制其签署相关法律文件的视频。并将视频上传至微信群,以便委员了解捐献者或直系亲属(法定代理人)知情同意的过程。除此之外,伦理委员会办公室人员还多次跟踪逝世后器官捐献与移植的全过程,了解并解决实际工作中遇到的问题。

4.3 对微信聊天记录的发言人身份和内容进行认定

如前所述,要使微信会议中的发言和投票具有法律效力,必须对发言人的身份和内容进行认定。笔者所在中心伦理委员会建立专用的微信会议工作微信群,群里只有伦理委员会委员和伦理秘书,不允许随意添加成员。每名委员均保证实名制发言。会后将微信会议中所有讨论记录截图,整理成会议记录后,交给每名委员确认并签字,确保微信会上的所有发言和投票均为本人所为。

4.4 提高微信会议资料的保密性

《中国人体器官捐献工作指南》中指出,未获得信息主体的同意,不得透露其个人隐私,更不得作歪曲的透露[9]。因此,伦理委员会应致力于保护捐献者的个人隐私。笔者所在中心伦理委员会的章程就此规定,每名委员必须签署保密协议,保证不泄露捐献者的个人隐私,履行保护捐献者个人权益的职责,不得转载微信群里的任何资料。重要的是秘书要工作细致,在转载文件时,需多次核对,确保资料上传到专用的会议工作微信群。另外,工作人员将递交的所有资料制作成一个加密的Word文档,这样既增加文件的保密性也能减少传送资料的次数。会议结束后,督促各委员及时清理微信群里的沟通记录。

4.5 加强委员沟通交流与伦理审查培训

如果只采用微信会议,虽减少了工作时间和工作量,但不利于伦理审查质量的提高,还需加强委员的培训。每季度召开一次碰头会议,对本季度里微信会议审查的全部内容进行总结汇报,对微信会议运行中出现的问题及时作出改进。加强委员的伦理审查相关培训,参与国内外交流培训,了解最新法律法规,提高自身伦理审查能力。

总之,随着目前器官捐献与移植技术的大量应用,伦理审查工作不可或缺,审查时间紧迫,开展微信会议模式进行伦理审查具有必然性、优越性,但也存在问题与困惑[10]。在目前“互联网+”思路的指引下,应该与时俱进,不断寻求创新、合理的工作方式,在运行微信会议的过程中不断探索其优越性,发挥其紧急、高效、灵活等优势,同时面对运行过程中存在的困惑应及时提出应对方法,并制定适用于本中心的伦理网络快速审查制度,才能推动器官移植与捐献的微信伦理审查会议更加规范化的运行。