关于涉医犯罪案例分析及法律实证研究*

2019-12-06瞿蓉蓉李宇阳

瞿蓉蓉 李宇阳

加强医药卫生事业建设,是实现人民群众病有所医,提高全民健康水平的重要社会建设工程。经过多年努力,我国医药卫生事业发展取得显著成就[1]。但近年来,涉医犯罪案件时有发生,医闹、伤医、杀医等各种恶性医疗暴力事件频繁出现,造成恶劣影响。2014年最高人民法院、最高人民检察院等五部门印发《关于依法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见》,规定要严格依法惩处在医疗机构内殴打医务人员或者故意伤害医务人员身体、故意损毁公私财物等涉医违法犯罪行为。2016年,原国家卫生和计划生育委员会、中央综治办等九部门联合印发《关于严厉打击涉医违法犯罪专项行动方案》,决定在全国范围打击涉医违法犯罪行为的专项行动。2017年,国家印发《关于严密防控涉医违法犯罪维护医疗秩序的意见》,提出了防控涉医犯罪的具体措施。本文将涉医犯罪界定为“在医疗机构内殴打医务人员或者故意伤害医务人员身体、故意损毁公私财物等损害医务人员身心健康和扰乱医疗秩序的行为”。2015年8月29日,在十二届全国人大常委会第十六次会议上通过的《刑法修正案(九)》将聚众扰乱医疗秩序的行为纳入聚众扰乱社会秩序罪的规制范畴,尤其是对扰乱医疗秩序的行为进行了调整[2]。这些政策和措施的实施效果如何,如何在医疗卫生领域进一步发挥作用、营造平安和谐的医疗环境成为社会关注的问题。

本文收集我国2011年~2018年中国裁判文书网等网站公布的、经法院审理并判决的涉医犯罪案件,在分析该类案件原因的同时,通过对犯罪人群的人口学特征分析,找出涉医犯罪的高危人群,分析案例特点,了解政策实施效果以及可能存在的其他问题,提出相应的对策建议,为防范涉医犯罪活动提供参考。

1 方法与对象

1.1 研究方法

在“中国裁判文书网”以“扰乱医疗秩序”、“扰乱医院秩序”、“报复医生”、“刑事案由”、“判决书”等为关键词对涉医犯罪进行案例搜索,收集有效的案例资料即必须包含以下主要特征:(1)被告人的人口学信息完善;(2)案件已经过法院审理并判决;(3)具体的犯罪事实记录和判决结果详细清楚。同时,纳入“北大法宝网”公布的2014年、2015年和2017年涉医犯罪的典型案例,对不同来源途径的同一案例进行合并。使用Excel 2003整理并汇总数据,再通过SPSS 20.0统计软件进行数据分析。

1.2 研究对象

从中选取全国16个省(市)的38个案例作为研究对象,其中涉及86个被告人:黑龙江省1人,辽宁省1人,河北省11人,河南省9人,山西省2人,山东省1人,天津市1人,江苏省6人,浙江省13人,福建省10人,广东省6人,湖南省6人,湖北省4人,安徽省4人,重庆市3人,江西省8人。

2 结果与分析

2.1 涉医犯罪事件相关因素分析

2.1.1 涉医犯罪被告人基本情况

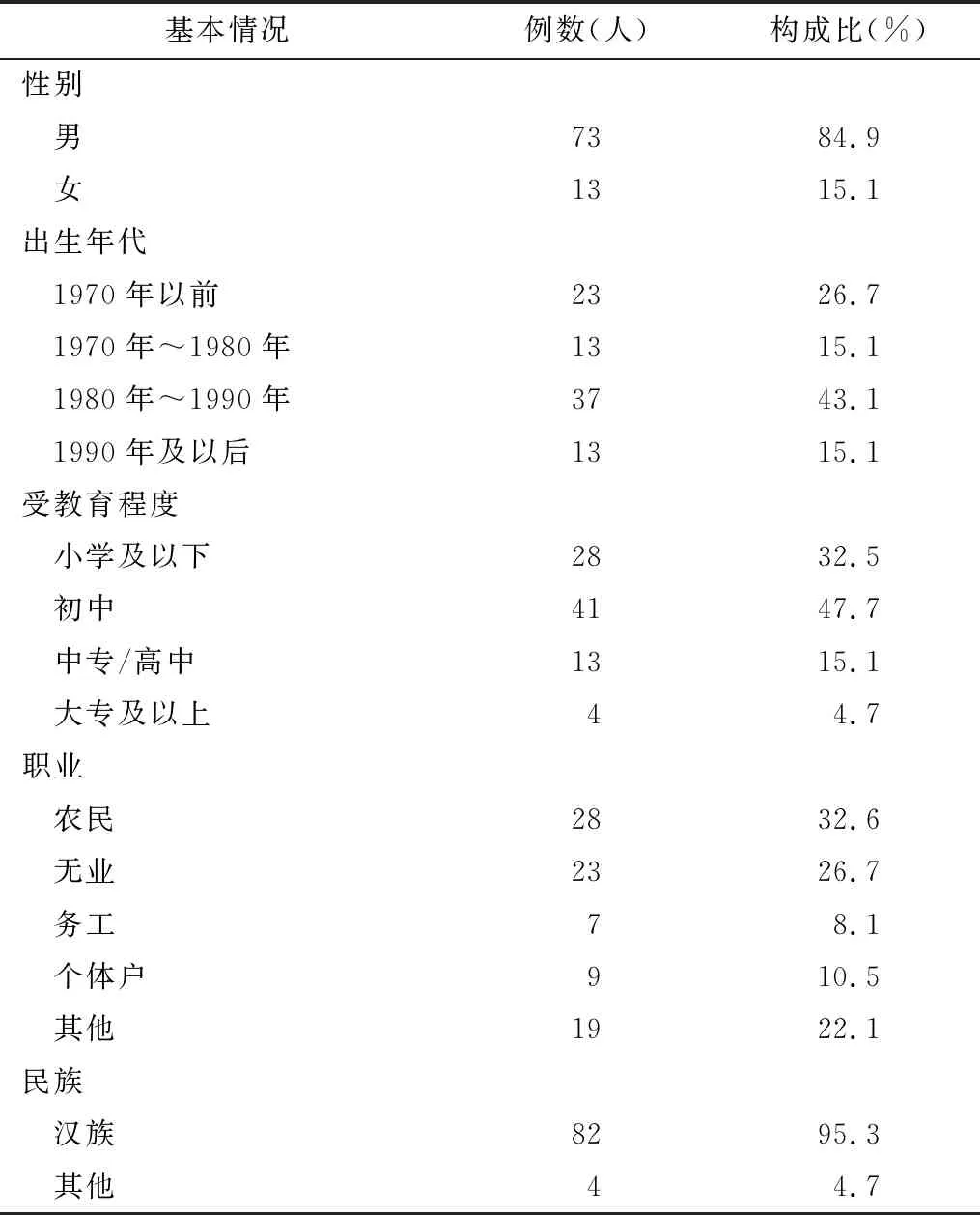

涉医犯罪被告人以男性居多,占总人数的84.9%。出生年代以1980年~1990年居多,占总人数的43.1%,其中,最大年龄为69岁,最小为21岁,平均年龄为40.78岁。职业以农民和无业为主,共占总人数的59.3%。在受教育程度方面,将近一半的被告人的受教育程度为初中(47.7%),32.5%为小学及以下,共占80.2%。民族以汉族为主(少数民族的案例收集较少)。见表1。

表138例涉医犯罪被告人基本情况

基本情况例数(人)构成比(%)性别 男7384.9 女1315.1出生年代 1970年以前2326.7 1970年~1980年1315.1 1980年~1990年3743.1 1990年及以后1315.1受教育程度 小学及以下2832.5 初中4147.7 中专/高中1315.1 大专及以上44.7职业 农民2832.6 无业2326.7 务工78.1 个体户910.5 其他1922.1民族 汉族8295.3 其他44.7

2.1.2 发生涉医犯罪的医疗机构及科室相关信息

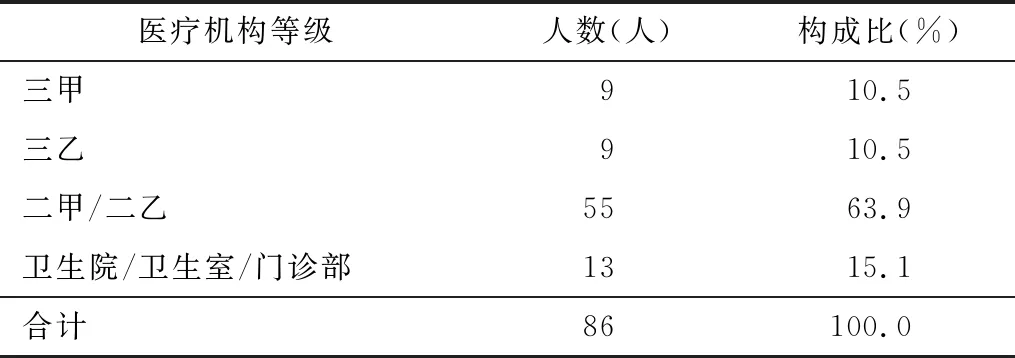

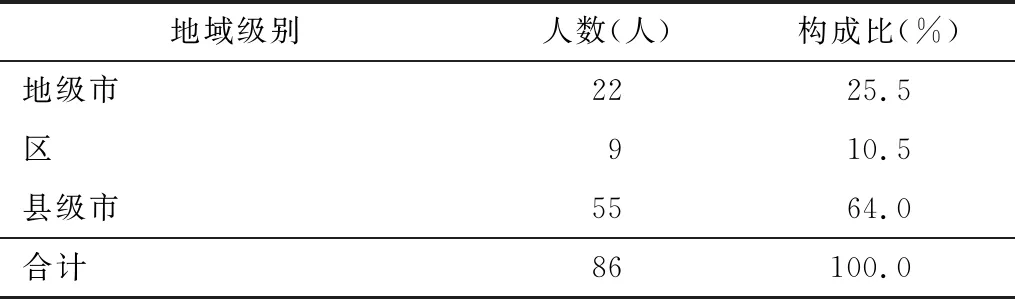

涉及的医疗机构有三级医院、二级医院以及卫生院(卫生室、门诊部),其中,半数以上发生在二级医院(占63.9%),此外,发生在县级市医院的案例占64.0%,见表2~表3。此外,涉及的科室有针灸科、放射科、耳鼻喉科、整形美容科、内科、急诊科、内分泌科、儿科、皮肤科、急诊科、骨科、妇产科等科室,可见各个科室都可能成为涉医犯罪的发生地。

表2涉医犯罪的医疗机构等级及地域情况

医疗机构等级人数(人)构成比(%)三甲910.5三乙910.5二甲/二乙5563.9卫生院/卫生室/门诊部1315.1合计86100.0

表3涉医犯罪的地域情况

地域级别人数(人)构成比(%)地级市2225.5区910.5县级市5564.0合计86100.0

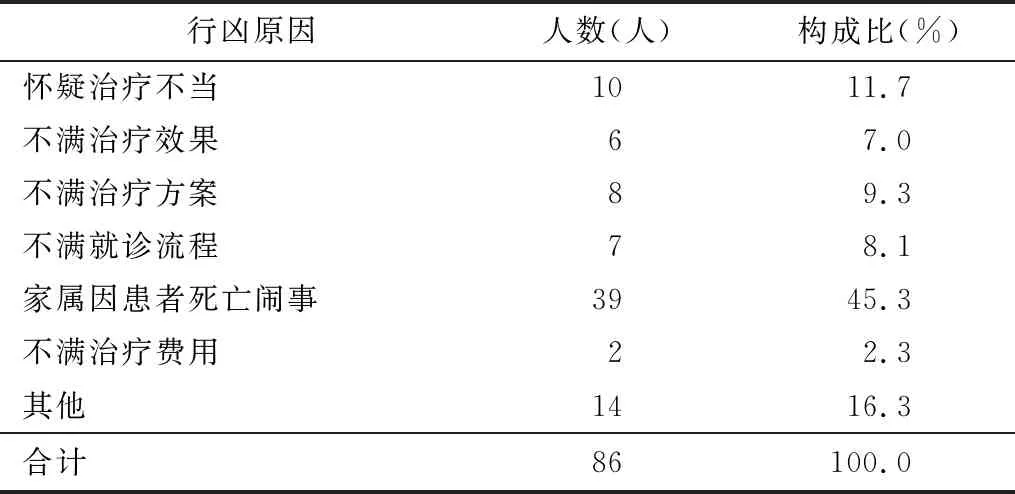

2.2 被告人行凶原因情况

涉医犯罪的被告人行凶有不同的原因,可以归结为怀疑治疗不当、不满治疗效果、不满治疗方案、不满就诊流程、家属因患者死亡闹事、不满治疗费用、其他共七类。所收集的案例中,家属因患者死亡闹事占比最大,为45.3%;怀疑治疗不当次之,占11.7%。见表4。

表4被告人行凶原因情况

行凶原因人数(人)构成比(%)怀疑治疗不当1011.7不满治疗效果67.0不满治疗方案89.3不满就诊流程78.1家属因患者死亡闹事3945.3不满治疗费用22.3其他1416.3合计86100.0

2.3 涉医犯罪被告人法院判决情况

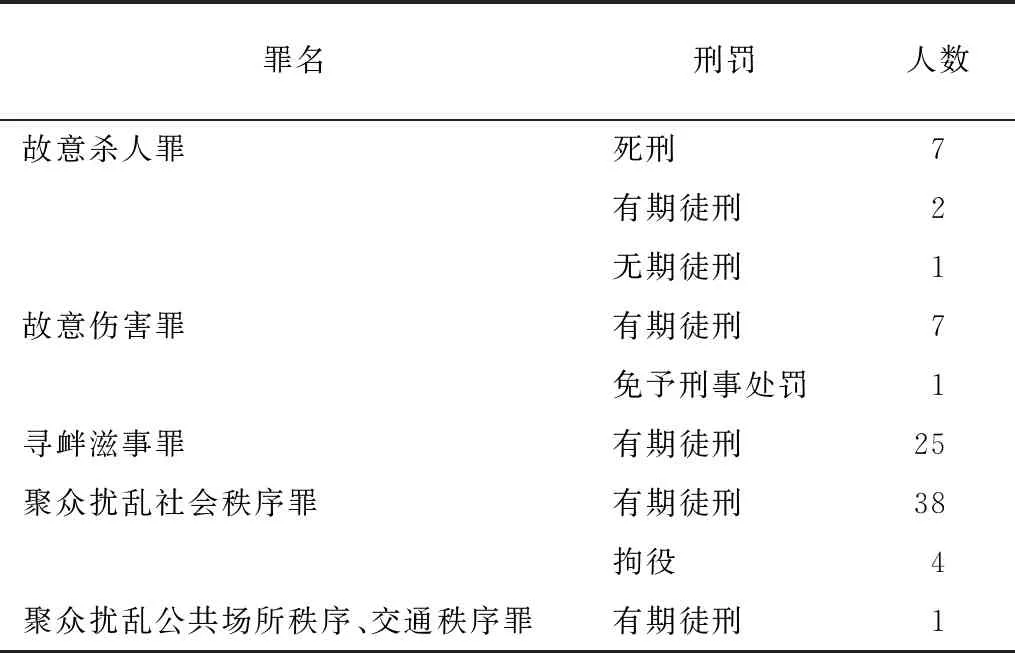

2.3.1 罪名及刑罚情况

目前,《刑法》有关涉医犯罪的罪名主要有五种:故意杀人罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪和聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪。

收集的案例中,被判处聚众扰乱社会秩序罪较多,有42人,其次是寻衅滋事罪(25人)和故意杀人罪(10人)。故意杀人罪判死刑为主(7人);故意伤害罪以有期徒刑为主(7人);寻衅滋事罪全部被判有期徒刑,聚众扰乱社会秩序罪有38人被判有期徒刑。见表5。

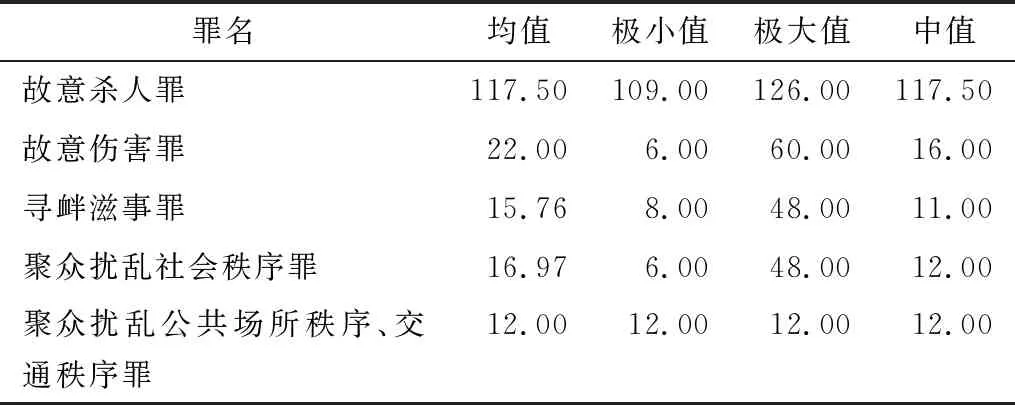

各罪名被判有期徒刑年限中,故意杀人罪的均值为117.50月,与《刑法》规定的十年以上相差无几,以情节较轻判处者极少。故意伤害罪的均值为22.00月,与《刑法》规定的三年以下相比,处罚偏轻。寻衅滋事罪的均值为15.76月,与《刑法》规定的五年以下相比,处罚明显偏轻。聚众扰乱社会秩序罪的均值为16.97月,与《刑法》规定的三年以上七年以下相比,处罚也明显偏轻。见表6。

表5涉医犯罪被判罪名及刑罚情况

罪名刑罚人数故意杀人罪死刑7有期徒刑2无期徒刑1故意伤害罪有期徒刑7免予刑事处罚1寻衅滋事罪有期徒刑25聚众扰乱社会秩序罪有期徒刑38拘役4聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪有期徒刑1

表6不同罪名判处的有期徒刑时间比较(月)

罪名均值极小值极大值中值故意杀人罪117.50109.00126.00117.50故意伤害罪22.006.0060.0016.00寻衅滋事罪15.768.0048.0011.00聚众扰乱社会秩序罪16.976.0048.0012.00聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪12.0012.0012.0012.00

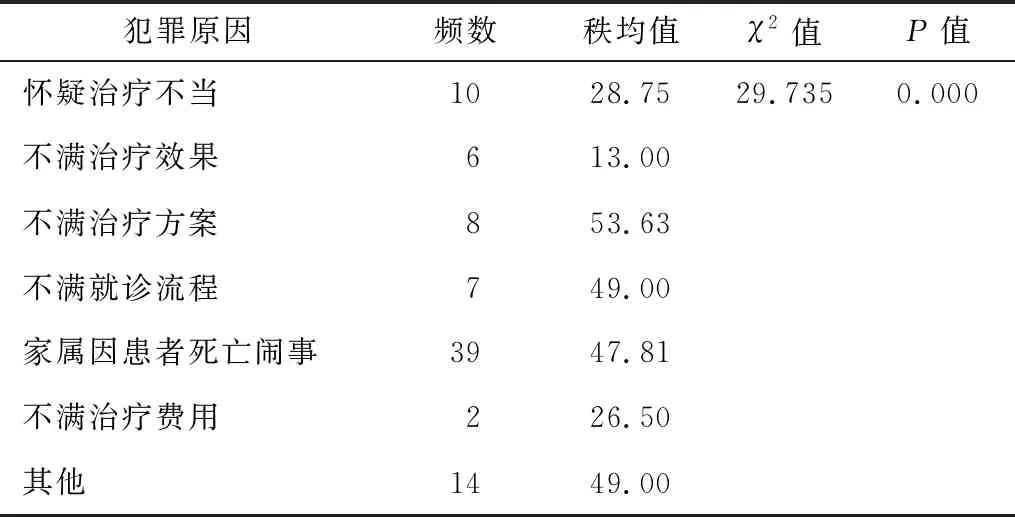

2.3.2 涉医犯罪被告人有期徒刑年限相关因素分析

将刑罚分为六档,第一档为死刑,第二档为十年以上有期徒刑和无期徒刑,第三档为三年以上十年以下有期徒刑,第四档为三年以下有期徒刑,第五档为管制、拘役,第六档为免予刑事处罚。将被告人行凶原因与刑罚进行Kruskal-Wallis检验,结果显示有统计学意义(P<0.05)。见表7。

表7涉医犯罪被告人判处刑罚相关因素分析

犯罪原因频数秩均值χ2值P值怀疑治疗不当1028.7529.735 0.000不满治疗效果613.00不满治疗方案853.63不满就诊流程749.00家属因患者死亡闹事3947.81不满治疗费用226.50其他1449.00

2.4 不同年份之间涉医犯罪相关信息比较

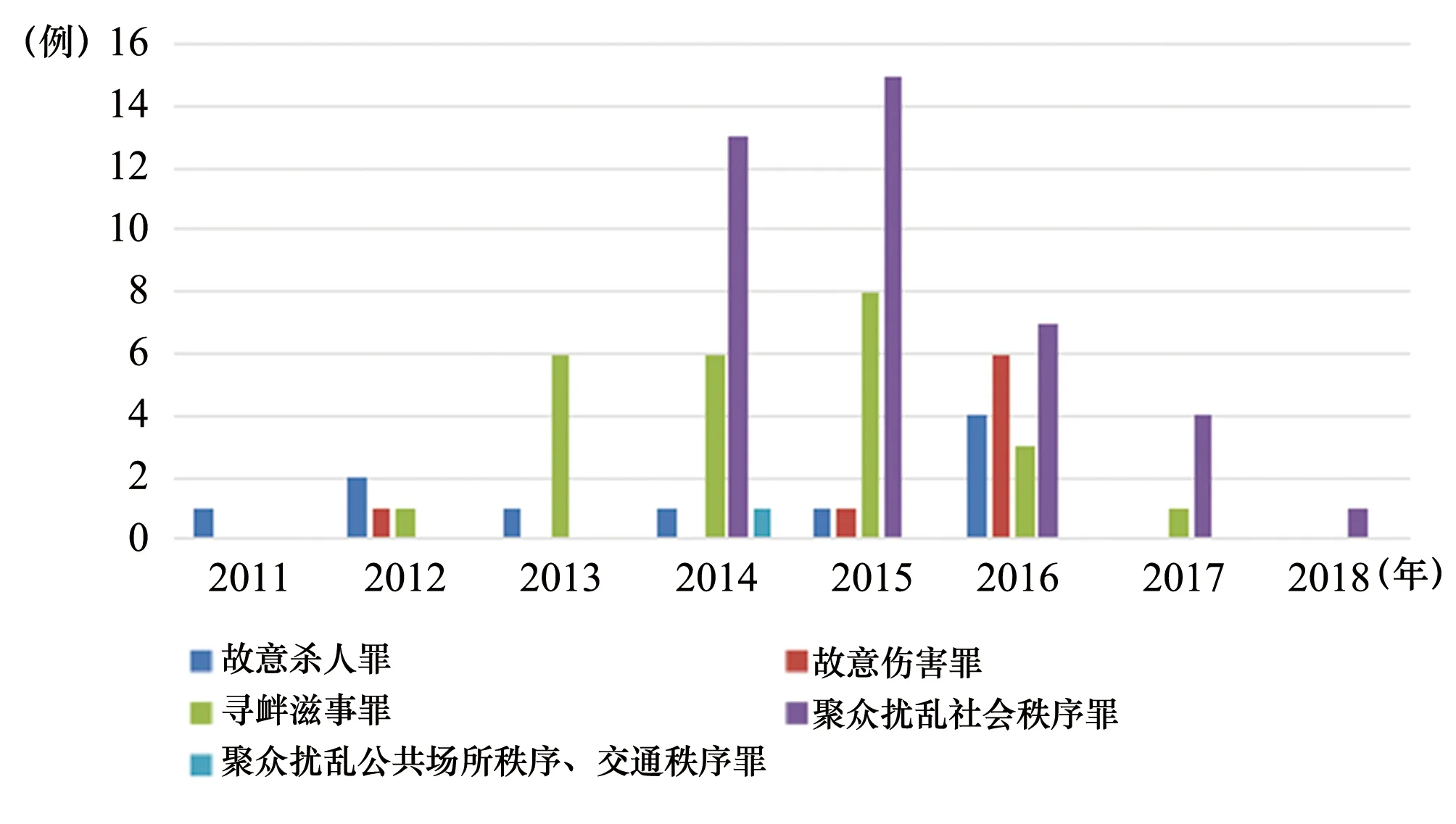

将2011年~2018年的数据进行整理绘图,总体上2014年~2016年案例数量比较集中。随着时间的推移,故意杀人罪数量变化不大。故意伤害罪在2015年~2016年有所上升。寻衅滋事罪在2012年~2017年有波动,2015年达到顶峰。聚众扰乱社会秩序罪远多于其他罪名,2015年也达到最大值。聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪在2014年有1例,可见涉医犯罪的罪名中少有被判处此罪名的。见图1。

图1 2011年~2018年涉医犯罪相关罪名所涉案例数量

3 讨论

3.1 提高全民经济生活水平,保障其安居乐业是根本

由表1可知,涉医犯罪的被告人中男性占84.9%,女性占15.1%,这可能由于就诊的男性本身就占据较高比例,而且男性较女性更大胆,遇事比较冲动,倾向于用“拳头”解决问题。被告人出生年代主要集中在20世纪80年代,可能与这个年龄段的人生活压力大、面临的犯罪诱因多有关。在受教育程度方面,初中及以下学历者偏多。美国著名的经济学教授 Freeman通过调查20世纪初意大利的刑事犯罪人的资料,发现这些犯罪人中有3/4的人是中学学历以下[3],说明受教育程度与犯罪率成负相关关系。刘晓梅[4]根据我国浙江省刑事案件作案成员文化构成的统计数据得到的结果是,我国近年来刑事犯罪的人员中,初中以下文化程度的人达90%以上。一方面,这一部分人大多出身农村,农村环境下教育水平普遍落后,使得犯罪人从小无法接受良好的教育,无法树立法制观念;另一方面,人的情绪是否稳定,对暴力犯罪的实施具有一定影响。情绪的自控能力很大程度上依赖于犯罪人后天所接受的教育,初中及以下受教育程度的人员遇事时情绪不易控制,可能导致犯罪。在职业类别方面,农民和无业人员共占59.3%,无业人员作为犯罪的高发群体有特殊的背景和原因,而这种特殊的原因在很大程度上是由该阶层的经济特征、心理特征和社会特征所决定的[5]。农民与无业人员有一定的相似处,他们经济生活的不稳定和社会保障、社会地位、经济地位较低,文化水平低、综合素质差、心理严重失衡,更易导致犯罪。

3.2 医疗服务能力不足可能是深层次原因

由表2可知,超过半数的涉医犯罪案例发生在二级医院,可能因为医务人员的水平和服务态度达不到患者的就诊预期,汪雯[6]对长兴县二级医院的医疗事故纠纷调查中显示,二级医院医务人员的专业水平一般、服务态度差、言语不慎、药物原因、护理不当等问题都会引起患者及家属的不满情绪。随着当前医疗的发展和医改的推进,二级医院的问题也逐渐突显,工作职责不清、工作方法落后、医务人员服务意识淡薄、专业人员短缺等严重影响了二级医院效能的发挥和进一步发展,这在一定程度上成为涉医犯罪发生的重要因素。

从科室来看,发生涉医犯罪的科室分布比较分散,没有出现集中的趋势,与一般的医疗损害责任纠纷分布科室不同,说明和技术风险相关性不大,可能还是与医务人员服务态度有关。

3.3 侵害生命健康权益案件刑罚从重,侵害医疗秩序案件刑罚偏轻

故意杀人罪中被判死刑的较多,无期徒刑1例,2例被告人因杀人未遂,有自首情节,从轻处罚,被判处有期徒刑十年六个月和九年。法院总体上还是从重处罚的。涉医案件具有很高的社会关注度,尤其涉及到被告人侵犯到医护人员生命健康权益时,能否做出公正、合理的判决对于社会也会产生长远影响,在涉医案件的处理上对纠纷处理人员以及审判人员要求都很高,需要在法律框架内兼顾法理、伦理和情理智慧地解决纠纷。法院在涉及此类案件的审判的从重倾向,是对医务工作者权益合法合理性的保护,也是对医疗公益事业的保护。

有42人犯聚众扰乱社会秩序罪,其中,被判有期徒刑的有38人,被判拘役的有4人。《刑法》规定聚众扰乱社会秩序的,对首要分子,处三年以上七年以下有期徒刑;对其他积极参加的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。收集的案例中,因聚众扰乱社会秩序罪判处有期徒刑的均值为16.97月,总体来看,法院在判处此类案件时倾向于从轻处罚。其中1人因多次破坏医院医疗秩序,造成了严重损失,判处有期徒刑四年。有4人因是积极参加者,从轻处罚,被判处拘役。我国《刑法》分则对拘役刑比较青睐,几乎在所有的章节中都规定了可以适用拘役刑的情形,包含聚众扰乱社会秩序罪的第六章妨害社会管理秩序罪中,适用拘役刑情形的有106种[7],但在实践中存在着拘役刑的适用率过低的问题,从本文收集的案例看也是如此。尽管如此,从总体看,所有判处聚众扰乱社会秩序罪的案例中,判处有期徒刑的时间都倾向于从轻处罚。

25人犯寻衅滋事罪,其刑罚都为有期徒刑,根据《刑法》规定,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。就统计结果来看,有期徒刑的均值为15.76月,极大值为48.00月,如此看来,法院在判处此类案件时,会根据被告人归案后如实供认,从轻处罚。

聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪对首要分子,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。案例中有1人扰乱医疗秩序,但如实供认,从轻处罚,判处有期徒刑一年。笔者认为,涉医犯罪案件中少有被判此罪的原因之一是发生犯罪地点的区别,其次可能是法院要将积极参加者也纳入被审判的对象,以对公众起到一定的警示作用。

3.4 政策严打对遏制涉医犯罪具有一定程度的作用

图1显示的2014年~2018年涉医犯罪的案例数量总体有所下降,众多恶性事件发生之后国家更关注涉医犯罪,发布了许多政策文件,如2014年《关于依法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见》、2016年《关于严厉打击涉医违法犯罪专项行动方案》、2017年《关于严密防控涉医违法犯罪维护医疗秩序的意见》、2018年《关于对严重危害正常医疗秩序实施联合惩戒合作备忘录》。这些政策对恶性犯罪起到了威慑作用,但是根据访谈,投诉和纠纷并未减少反而增加,所以未能从根本上解决医患矛盾问题。

4 建议

4.1 社会各方重视公众法律和道德教育

收集的案例中被告人的学历以初中居多,可见个体受教育程度对犯罪人行为的影响较大。所以,公众要注重自身法律知识的学习和道德素养的加强,以期能减少低学历受教育者实施破坏性的暴力犯罪行为。同时,政府也要注重公众的道德素质教育、普及法律法规,加强法律的威慑效应,通过案例宣传、法制教育等让公众形成对法律的敬畏之心,加强患者健康素养教育和死亡教育,使其在参与医疗活动的时候能以理性的态度对待疾病与死亡。此外,家庭和社会以及国家也要通力合作,营造良好的家庭环境,国家和社会注重教育资源的投入,平衡整体教育资源,在发展教育的同时能够有效地抑制涉医犯罪的发生[4]。

4.2 推进医共体改革,提高医疗公平性、可及性

涉医犯罪持续高发,暴露的是医患矛盾。有研究表明,运用武力威胁、强迫、虐待、 恐吓、操控医务人员的事件发生率在欧洲最低,但在中东较高[8]。这可能与欧洲发达的经济和较为完善的医疗保障制度密切相关。作为基本的民生事业,政府要继续推进医疗卫生体制改革,以缓解医疗资源紧张、优质资源分配不均而导致的社会矛盾,使优质医疗服务回归公共产品的本真,安全、有效、方便、价廉地提供给公民,重建医患信任的根基。尤其要重视对弱者的经济保障和医疗保障,为低学历无业人群提供更多的就业机会和福利保障。在政府的主导下引入更多的医保基金筹资渠道、在医疗机构实施门诊医疗费用和大病医疗费用优惠等政策,增强医保的保障能力,形成相对公平、公正的社会环境。

4.3 提高管理和服务能力,特别关注弱势人群

医疗机构及医务人员要牢固确立“以人为本”、“以患者为中心”的服务理念,进一步强化服务意识,改善服务态度,改进服务模式,不断提高服务水平,树立法制观念[9]。尤其是二甲医院要加强自身能力建设,健全管理制度,落实国家相关政策,加强专科服务能力建设,发挥“医共体”的上下联通作用,借鉴先进经验,创新体制机制,努力吸收高素质人才,进一步满足群众的基本医疗卫生服务需求,营造良好的就诊环境。

围绕患者行凶或者犯罪起因分析,患者因怀疑治疗不当、不满治疗效果、不满治疗方案、不满就诊流程、不满医疗费用、家属死亡闹事等引发犯罪行为,给各级医疗机构启示,要以患者为中心,加强与患者沟通,培养同理和共情的人文情怀,提升人文素养,提高医疗技术,改善服务态度,尤其是要尊重患者,不要以专业优势高高在上,要尽可能了解患者的社会现实和生活世界,才能理解他们的生计压力和生活需求,进而发自内心地去尊重他们、关心他们、安慰他们,给他们更多的关注和帮助,避免不必要的冲突和矛盾。同时,要让患者知道医学是“发展中的科学”,并非尽善尽美,医学是有局限的,医疗是有风险的,在生老病死的自然规律面前,医学能做的只是维护生长、延缓衰老,尽可能治疗疾病、减轻死亡的痛苦。

另外,医务人员要提高安全意识,及时防范,针对患者异常情绪,及时躲避,让他人解围,避免正面冲突。

4.4 加强涉医犯罪行为惩罚力度及创新惩罚方式

实务中,对于扰乱医疗秩序同时伤害医务人员等情形,往往只呈现扰乱公共秩序罪的犯罪构成,对可能同时成立的故意伤害罪等不作宣明,所以,法院要从保护医生权利出发,明确界定入刑标准,如有学者建议增设医疗场所暴力罪,凡在医疗场所实施的暴力行为(广义),统一用刑法规制。还有学者建议增设聚众扰乱医疗秩序罪,从而涵盖多种涉医行为类型。要严惩涉医违法犯罪行为实施人,尤其是涉及到人身损害的案件时,法院要依法从重处罚,从而改变量刑倾向政策从严、实务从宽的现状[10]。

在惩罚方式上,可以联合公安部,将涉医犯罪的违法者列入正常医疗秩序失信行为人,利用全国信息平台推送给参与联合惩戒的各部门;联合媒体,让犯罪人或其家属在公众面前公开道歉,接受公众的评判,充分发挥声誉罚的作用[11]。