党内法规制度体系内涵探析

2019-12-05秦中瑜

秦中瑜

摘 要:在党的制度建设中,党内法规制度建设是一个非常重要的领域,它体现了中国共产党人运用法治思维管党治党的理念和能力,为实现制度治党提供了强有力的支撑。新中国成立以来,我国党内法规制度体系不断进步完善,認真把握党内法规制度体系的实质内涵,对于加强党内法治化建设、全面从严治党、提升我党治理能力和治理体系的现代化水平具有十分重大的意义。

关键词:党内法规制度体系;党内法规;法治

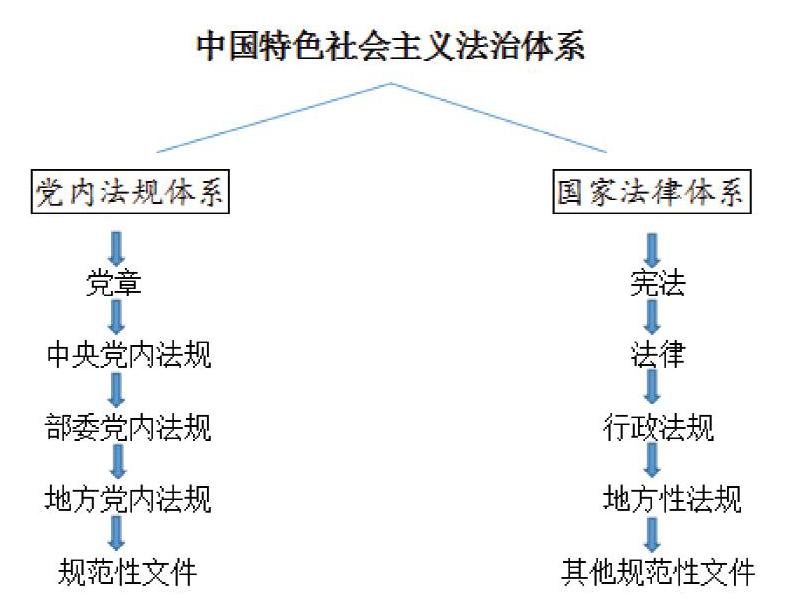

党的十八大以来,以习近平为核心的党中央领导集体对党的建设提出了更高、更严的要求。其中,党内法规制度建设成为党的制度建设的重点领域和全面从严治党的重要抓手。一方面,党内法规制度建设与依法治国、建设社会主义法治国家的理念相一致;另一方面,它又与依法执政、全面从严治党的要求高度契合。党内法规制度体系与国家法律体系相辅相成,统一于中国特色社会主义法治建设的伟大实践之中。为此,我们有必要对党内法规制度的相关概念进行探究,在准确把握其实质的基础上不断完善党内法规制度体系,使其更好地助力于新时代党的建设和法治中国的建设。

在阐述党内法规制度体系的内涵之前,必须先搞清楚这个概念的核心——党内法规的含义。只有把这个核心问题搞清楚,才能系统地把握党内法规制度体系内相关概念的内涵。同时,我们还应该明确党内法规制度体系与国家法律体系之间的联系与区别,二者统一于中国特色社会主义法治体系建设的伟大实践,体现了依法执政和依法治国的有机统一。准确把握二者的联系与区别,有助于我们认清“党大还是法大”这样的伪命题,更好理解其重要意义。

一、党内法规

党内法规作为一个政治学概念最早是由毛泽东同志在1938年提出来的。当时,为了避免再次发生类似于张国焘的严重违纪事件,毛泽东同志在中共六届六中全会(扩大)上指出:“为使党内关系走向正轨,还须制定一种较详细的党内法规,以统一各级领导机关的行动。”[1]但“党内法规”这一概念在当时并未固化沿用下来,它只是一种政治性和习惯性的表述,其含义并不等同于我们今日所说的党内法规。接着在1945年的中共七大上,刘少奇同志作了《关于修改党章的报告》,他在报告中提出了“党章”和“党的法规”的概念,一定程度上指出了党内法规的范围[2]。邓小平同志也曾提出过“党规党法”的概念,在党的十一届三中全会上,他曾明确指出“国要有国法,党要有党规党法”。[3]揭示了国家法律和党内法规在国家发展中的重要地位。在此之后,“党规”“党法”等概念作为一种约定俗成的政治表述经常出现,但却难以用一个清晰的概念来准确界定。直到1990年7月,党中央颁布了《中国共产党党内法规制定程序暂行条例》,“党内法规”的概念才有了一个较为明确的规定。2013年5月,党中央修订了1990年7月制定的《暂行条例》,发布了正式的《中国共产党党内法规制定条例》(以下简称《制定条例》),其中,“党内法规”的概念基本沿袭了《暂行条例》里的叙述。

《制定条例》第2条规定:党内法规是党的中央组织以及中央纪律检查委员会、中央各部门和省、自治区、直辖市党委制定的规范党组织的工作、活动和党员行为的党内规章制度的总称。[4]至此,这一论述结束了关于党内法规概念的探讨争议,并成为现阶段比较权威规范的官方界定。从内涵上来看,这一概念包括了三层内容。第一,明确了党内法规的制定主体,即只有具有一定层级的党委才有权制定党内法规。第二,明确了党内法规的调整对象,它包括党组织的工作、党组织的活动和党员行为三个方面。第三,明确了党内法规的表现形式,它表现为党内的一系列规章制度,是抽象的、可以反复适用的规范总和。从外延上看,党内法规主要有两种呈现形式,一种是具有规范条款的系统表述,如党章、准则、条例、规则、规定、办法和细则;另一种则没有规范条款,而是以各级党委在履职过程中制定的决定、通知等规范性文件的形式呈现。[5]这两种形式互为补充,共同推进党内法规制度的发展。

二、党内法规制度体系

诸多的党内法规制度汇合在一起便形成了党内法规制度体系。我党提出了“到建党100周年时全面建成内容科学、程序严密、配套完备、运行有效的党内法规制度体系”。[6]由此可见,党内法规制度体系是一个全方位、立体的制度体系,它不仅包括实体性法规,还包括程序性规定、相关的配套规定以及制度运行规定。我们可以从三个维度对党内法规制度体系进行梳理。

从名称内容上来看,党内法规制度体系包括党章、准则、条例、规则、规定、办法、细则七类。党章是党内的“宪法”,在党内法规体系中位阶最高。准则一般由党中央组织制定,它规定全党的政治、组织生活以及全体党员的行为,如《中国共产党廉洁自律准则》。条例的数量较多,主要针对党内的某一个领域做出专门规范,如我们常说的《中国共产党纪律处分条例》。其他四类的党内法规数量众多,主要对一些具体细微的事项作出规定,涉及党内工作生活和党员行动的方方面面。[7]除此之外,还有各级党委在日常履职过程中发布的一些意见、通知等规范性文件,它们虽然不具有规范性的条款表述,但与前述七类法规互为补充,一道构成了党内法规制度体系。

从制度框架上来看,党内法规制度体系已形成“1+4”的基本架构。这一框架是由两个五年计划[8]设置规定的,即在党章之下,分为党的组织法规制度、党的领导法规制度、党自身建设法规制度和党的监督保障法规制度。

从制度性质上来看,党内法规制度体系包括实体性规定、程序性规定、配套补充规定和制度运行规定。实体性规定主要强调内容方面,即构成制度体系主体的法规内容部分。程序性规定与实体性规定相辅相成,提出了党内法规从制定到实施需要遵循的全部程序要件。配套补充和制度运行规定则针对前两项未能涉及的领域进行补充说明。

三、党内法规制度建设

党的制度建设涵盖的领域有很多方面,其中,党内法规制度建设是比较核心的一个领域,它是其他各项制度正常运行的基础。从最早的纪律制度建设到今天的党内法规制度建设,这个概念的内涵在不断充实、扩展,并将随着全面从严治党的大趋势朝着更加科学化、规范化的方向发展。

根据党的相关文献及领导人的发言,我们可以尝试对党内法规制度建设下一个简明的定义,即“建设以党章为核心,以准则、条例等中央级别的党内法规为主干,以各部委和地方各级党委的规则、规定、办法等为补充的党内法规制度体系”。它是在全党内部进行的法制建设,涉及党的组织、领导、监督保障等各个领域,通过制定完善的法规体系来规范党组织的工作生活和党员行为,使党的活动和党员行为在任何时候都可以做到“有法可依”。它是依法治国理念在党建领域的延伸,体现了中国共产党人法治意识的增强和执政能力的进步。[9]

四、党内法规与国家法律

在党的十八届四中全会上,我们提出要构建中国特色社会主义法治体系,而这一体系的两个重要支撑就是党内法规和国家法律。但常常有人将二者混为一谈,甚至有人还提出了“党大还是法大”这样的假命题。其实,它们二者之间既有联系又有区别。

1.党内法规与国家法律的联系

党内法规与国家法律统一于中国特色社会主义法治体系,二者在结构上有许多相似之处,随着我国法治化进程加快,我国的法律体系日臻完善,立法水平得到了很大的提高。党内法规在创设构建时也吸取了国家法律的立法经验,二者在体系上具有一定的相似性。

首先,二者具有相似的层级结构。在纵向上,比如内部都存在一个“根本大法”和“立法法”,党章作为党内法规体系的“最高法”,任何党内法规都不得与它相抵触。2013年颁布的《制定条例》作为党内的“立法法”,详细规定了党内法规的制定主体、程序等问题。国家法律体系则以宪法为中心,一切立法活动都严守《中华人民共和国立法法》的规定。在横向上,“中央党内法规-法律”、“部委党内法规-行政法规”等二者的制定主体在层级上具有一致性。

其次,二者具有相同的法律适用原则。如“上位法优于下位法”、“新法优于旧法”、“特别法优于一般法”的规定。

最后,二者都具有强烈的人民性。党内法规是党的意志的集中体现,国家法律是全国人民意志的根本体现。中国共产党是全国人民的政党,它从建党之初就以全心全意为人民服务为永恒宗旨,党的意志一定且必须体现着人民的意志。因此,党内法规和国家法律都具有鲜明的人民性。

2.党内法规与国家法律的区别

第一,概念范畴不同。党内法规是一个政治学概念,它是多年来党内长期存在的一个约定俗成的习惯性表述。主要侧重于规范党内的组织纪律和党员行为。而国家法律是一个法学概念,是由国家制定和认可并依靠国家强制力保证实施的规范体系。

第二,制定主体和适用对象不同。党内法规由党中央、中央部委和各级党委制定,适用于全体党员。而国家法律是由行使立法权的国家机关依照法定程序制定的,適用于全国公民。

第三,效力范围不同。党内法规仅在中国共产党内部有效,仅规定党内事宜,它是党的自身建设工作里一个重要的环节。而国家法律在整个国家范围内都有效,规定国家政治经济生活的各个方面,是依法治国总体布局里的坚实支柱。

由此可以看出,党内法规和国家法律既具有内在一致性又存在明显的差别,我们在今后的法治建设实践中,应准确把握二者的联系与区别,注意它们的协调运转。

3.党内法规与国家法律的衔接与协调

衔接即连接,即将党内法规制度体系与国家法律体系相连接,实现二者的有效对接。一方面,法律优先。如果一些事项国家法律已经做出了规定,那么党内法规就不宜再重新进行规定,而是可以援引法律。另一方面,党内事务党内规定。国家法律对于党的活动应该只做原则上的要求,党内的具体事务工作则由党内法规来确立。协调就是实现二者的协调运行,避免产生适用上的矛盾。这就要求:第一,党内法规的原则精神不能违背国家法律的原则精神,二者都应该体现人民的意志;第二,党内法规和国家法律可以就同一事项进行规定,但党内法规只能在国家法律的规定框架内进行规范,不得超越法律规定或与既有的法律规定背道而驰。第三,当二者出现矛盾冲突时,应自觉坚持以宪法为原则。

为此,我们必须要坚持党对一切工作的领导,尤其是党对立法工作的领导,在这一过程中认真将人民意志上升为国家意志,制定出良法善法。同时,将人民意志上升为党的意志,制定与法律精神相一致的党内法规,为二者的协调运行打好基础。此外,我们还要注重党内法规的定期清理工作和备案审查工作,定期清理那些已经不合时宜或与现行法律相左的法规,避免党内法规体系太过冗杂。对于新制定的党内法规成立专门机构进行备案审查,一方面,审查其是否存在与现行法律规定不一致的地方,从源头上及时有效避免。另一方面,该专门机构还应做好对党内法规的解释工作,将解释规定与主体规定相配套,以便其更好地适用。[10]

五、重要意义与经验启示

党内法规制度体系随着我国法治进程的加快也在不断发展完善,认真把握其内涵,使其与国家法律协调统一,有利于我们早日实现建成社会主义法治体系和社会主义法治国家的伟大目标。全体党员干部在明确党内法规概念的基础上,要切实将依规治党的法治思维贯穿到日常工作生活的各个领域。只有这样,才能真正实现制度治党。

党员干部要加强对党内法规制度的学习,明确各类法规制度的内容和要求,并将它们作为工作的红线和底线。在此基础上,要牢固树立法治思维,切实运用法规制度指导自己的工作和实践,严格按照法规办事。同时,还要注重发挥党员的模范带头作用,在全社会形成学法、懂法、守法、用法的良好风尚,为法治中国的建设贡献力量!

参考文献:

[1]《毛泽东选集》,人民出版社,1969年版

[2]中共中央文献研究室、中共中央党校.《刘少奇论党的建设》,中央文献出版社,1991年版

[3]《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,

[4]《中国共产党党内法规制定条例》.中共中央2013年5月27日印发

[5]崔岩鹏.新时代党内法规制度建设的“规范建构”与“内在理念”[J].中共成都市委党校学报,2019(1):57-58

[6]《中央党内法规制定工作五年规划纲要2013-2017》.2013年11月印发

[7]薛万博.关于党内法规,这些知识你知道吗?[J].党的生活,2019(1):17

[8]即2013年11月印发的《中央党内法规制定工作五年规划纲要2013-2017》和2018年2月印发的《中央党内法规制定工作第二个五年规划2018-2022》

[9]施新州.党内法规制度体系.概念、类型与制度成长[J].江汉大学学报(社会科学版),2019(2):8

[10]温聪.习近平关于党内法规制度建设的重要论述研究[J].重庆邮电大学学报,2019(2):8-14