俄侨在华法政学报《法政学刊》述评

2019-12-03蒋三军包鸿梅

蒋三军,贾 娟,包鸿梅

(1.浙江大学人文学院 浙江 杭州 310012;2.哈尔滨市方志馆 黑龙江 哈尔滨 150040;3.哈尔滨市方志馆 黑龙江 哈尔滨 150040)

《法政学刊》[1]是中国大学办刊史上被遗忘的一笔。它由哈尔滨法政大学创办于1925年,终刊于1937年,在我国法学界的相关著述中,并未见到对《法政学刊》的记载与研究。它之前有国立北京法政专门学校的学报《法政学报》(1918)、东吴大学法学院的学报《法学季刊》(1922)、朝阳大学的学报《法律评论》(1923)[4][5]等三份大学法学专业期刊,《法政学刊》可列之后的第四份。哈尔滨法政大学是俄罗斯侨民在哈尔滨创办的,这使得它具有了不同于其他一般刊物的特质。中国近代的法律界知识分子基本上都是来源于欧美、日本。不同于欧日派的发展经验,《法政学刊》作为第一份来源于俄国的、非英美系的大学法学期刊,具有不同的价值。

一、兴起与衰落分明的办刊历程

《法政学刊》的依托单位——哈尔滨法政大学(下称“哈法大”)先后经历了沙俄、苏联、北洋政府、日伪等势力控制。《法政学刊》从1925年开始出版至 1937年停刊一共刊行 13年,历经了三股势力。

在《法政学刊》创刊前,哈法大所依靠的力量是沙俄的残余势力。晚清至哈法大1920年诞生前,中东铁路的修建吸引了大量来自沙俄的侨民。持续而又大量的人口涌入后催生了对教育的强烈需求,再加上高尔察克所带来的鄂木斯克理工学院、鄂木斯克农学院等院校的逃难教师队伍,哈法大应运而生。哈法大诞生于1920年3月1日,是哈尔滨第一所大学,比哈尔滨工业大学(时为哈尔滨中俄工业学校)还要早几个月。哈法大的师资来源于沙俄,经费来源于代表沙俄旧势力的三方单位——哈尔滨大学促进会[6]、哈尔滨市董事会和中东铁路局,其办学按亚历山大三世颁布的1884年《大学章程》开展[7],各种课程按照沙俄的模式开设。可以说,哈法大早期是一所典型的沙俄高等院校。

《法政学刊》办刊的第一个阶段——兴起期却是发生在苏联势力的控制之下。1924年,《中俄解决悬案大纲协定》签订,中东铁路政权实现平稳交接。刚刚成立的苏联政府开始控制以哈尔滨为中心的中东铁路范围,但是由于难以一举根除哈尔滨的沙俄势力,苏联以退为进,反而给哈法大的发展给予了大力支持。哈法大经费充足,且具有较大的财政自主权。除了哈法大学校图书馆、出版社、学术活动、招生数量、专业规模等方面得到较大发展外,哈法大的学报《法政学刊》也于1925年开始出版。只有稳定的社会环境和良好的经济支持才能催生一本专业的、不以盈利为目的的刊物。《法政学刊》也不例外。在1925-1928年这4年间出版了8 期,年均两期。可以说,这一阶段是刊物的兴盛发展期。

《法政学刊》的第二个阶段——衰停期以1929年为界。1929年,代表中华民国势力的东省特别区长官公署颁布107 号令,宣布哈法大被国有化改为公立。哈法大人事任免权归东省特别区所有。这使得哈法大财政自主权被剥夺,哈法大办学日益艰难,极大地影响了《法政学刊》 办刊。更为严重的事情发生在1932年以后。该年,伪满洲国成立,日本侵占哈尔滨,通过新成立的俄国侨民事务局及其附属分局严格控制伪满境内的俄侨,这使得哈法大的教研活动受到严密控制,俄罗斯侨民纷纷离开哈尔滨。1935年,苏联不得不将中东铁路卖给伪满洲国。在中东铁路工作的俄罗斯人撤回国,哈尔滨的俄侨数量也锐减,导致哈法大生源不足,从1928年的829 人锐减为1937年的 70 人[8]。哈法大于 1937年停止办学,而《法政学刊》 也随之在 1937年停止了办刊。1929-1937年,《法政学刊》逐步走向衰停,9年间才出了4 期,年均不到半期,出版频率只为前一时期的1/4。

二、学术、辅教、实用的办刊宗旨

《法政学刊》是哈法大学报,是哈法大学术活动的重要内容,是集中反映哈尔滨俄侨法学家们主要法学观点的出版物。但是由于是沙俄刊物,在1924年以后,沙俄势力逐渐减弱,所以在办刊过程中,《法政学刊》尽量保持自身的中立态度,这才能保持13年的办刊时间。

(一)保持学术独立,积极开展研究

《法政学刊》积极选介领域专家成果,推出不同类型的学术文章。《法政学刊》一共发行了12 期,每期总页数在 248-477页之间,除了第2、8 期,每期刊文量在8-17 篇之间,内容涉及刑法、不动产法、汉学、股票、政治学、历史、伦理学等,呈现出百花齐放的局面。《胡果·格劳秀斯〈战争与和平法〉发表 300年祭》《费奥多罗夫空想中的资本主义阶层》《叔本华伦理学》《В.А.科热夫尼科夫生平与科学活动》《М.А.齐尔曼——国际法干涉与承认》《莱翁·彼得拉日茨基(1892-1927年)教授著作中的法律政治观点》《康登霍维—凯勒奇书作评论》《威廉·邓宁书作评论》等等一系列文章展现了哈法大开阔的学术视野。

《法政学刊》容纳了一些不能接受苏联的政治制度的旧俄知识分子,为他们提供了自由的学术言说空间。这些旧俄知识分子认为,十月革命后,新政权建立会使旧法律被废弃,法律从业者会生存艰难,所以他们随白军到达哈尔滨。这些旧俄法学家中有一些著名人物,Н.В.乌斯特里亚洛夫、В.В.恩格尔菲尔德、Н.И.米罗柳博夫、Г.К.金斯、Н.И.尼基福罗夫、В.А.梁赞诺夫斯基、М.Н.叶尔绍夫等。他们毕业于莫斯科大学、圣彼得堡大学、基辅大学、喀山神学院等老牌俄国名校,他们“协力编著”[9],努力保持刊物学术独立性,大量发表学术性文章,呈现出同人办刊的色彩。仅В.В.恩格尔菲尔德就在《法政学刊》上发表了有关于中国警察、登记制度、行政法、议会制度等题材的文章十几篇。В.А.梁赞诺夫斯基曾表示:“教学的自由、哈法大入学的自由……并以研究中苏法律等形式来补充哈法大教学计划才是学术的氛围,这可以将所有人团结在一起。”[10]如果说,哈法大是“旧俄法学的保存之地”[11],那么《法政学刊》就是这片“保存之地”风光的集中体现。俄侨法学家们虽然离开了自己的国家,但他们没有放弃科学的研究,被视为俄罗斯法律“科研传统的延续和发展”[12]。

(二)延伸哈法大课程,发挥教辅功能

《法政学刊》的刊载内容不少是围绕哈法大的课程。哈法大办学按旧俄的法律体制开展教育活动,课程有罗马法与诉讼程序、民法、商法、刑法、俄国法律史、国家法、国际法、行政法、财政法、教会法、政治经济学及统计学、法律百科及法律哲学史、俄文等。1923年后,在教学内容中加入中国法律课程。中国与苏联恢复关系后,哈法大还加设了苏联的法律课程[13]。这可以视为对苏联势力的回应与屈服。《法政学刊》的文章覆盖了哈法大课程的内容。像第5期就刊发了中国刑法课的部分内容《中国刑法的“同情”制度》。

《法政学刊》充分动员了教职工的参与热情,编辑和作者团队均是从教职工中产生。如Г.К.金斯编辑了第1、3、4、5、6、9、11、12期,Н.В.乌斯特里亚洛夫编辑了第7期,В.В.恩格尔菲尔德编辑了第10期,第2、8两期无编辑。第2期整期刊载了В.В.恩格尔菲尔德的论文《中国国家法概论》,第8期整期刊载了В.А.梁赞诺夫斯基关于蒙古法的论文。

哈法大利用《法政学刊》作为传播媒介,发布、宣传办学、教育等情况的文书。这方面的文章有:《1927年3月1日法大教师会与法大筹委会公开会议》《1925-1926学年法大情况报告》《1927-1928学年法大办学状况报告》《1928-1929学年法大状况概览》《东省特别区法政大学(1920年3月1日-1931年7月1日)》《法大18年办学经历回顾》。1929年的《法大国有化公告》亦是发布在《法政学刊》第7期。

(三)结合实用原则,满足俄侨需求

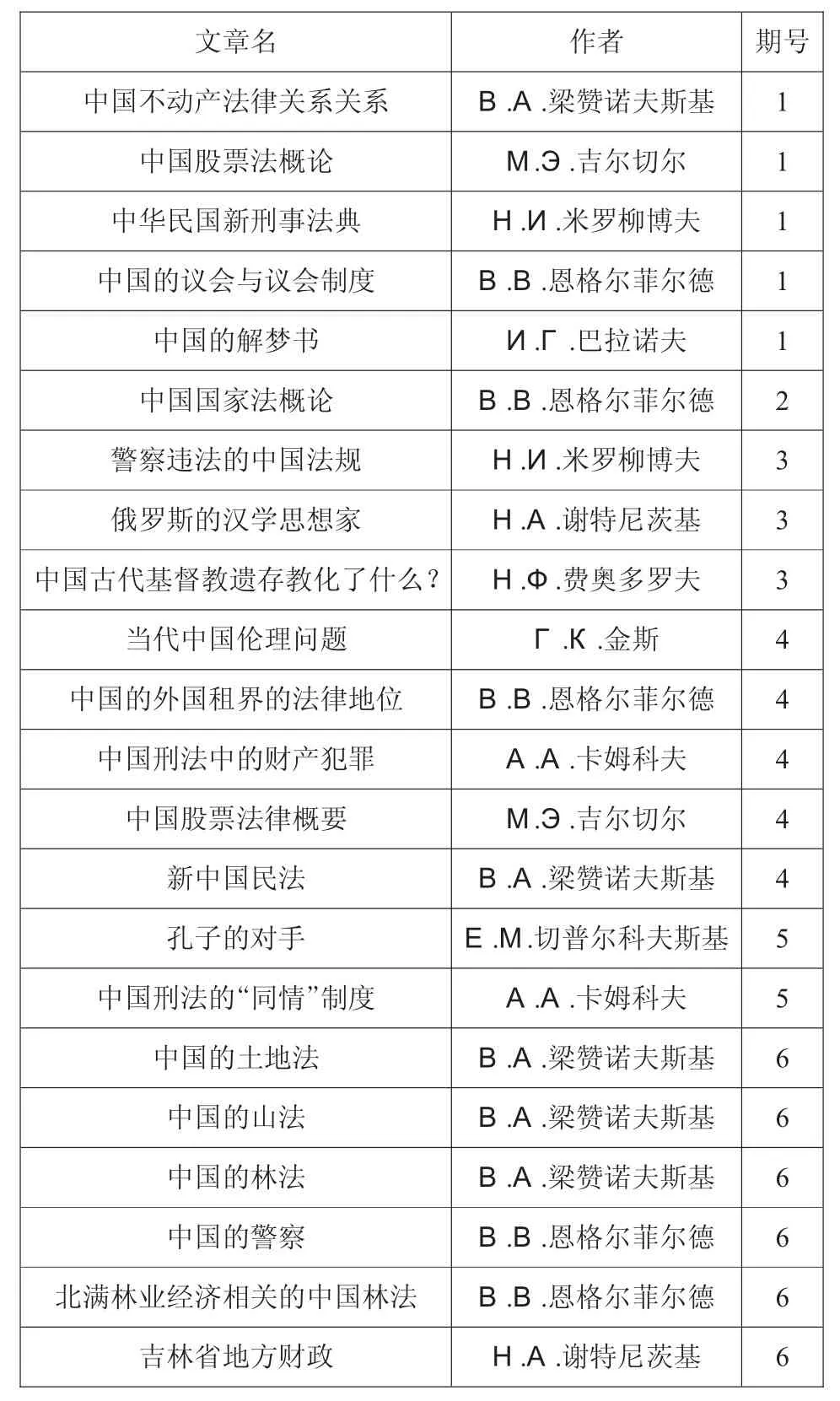

《法政学刊》的内容很明显地带有实用主义色彩。大量的俄罗斯侨民聚集在哈尔滨,为了保存财富以继续生存,俄侨们急需了解中国的国情,尤其是法律法规。根据可查到的《法政学刊》及目录,仅第1、2、3、4、5、6、10期的中国方面的文章达到26篇(见表1)[14]。第1、2、6期比例尤重。这些文章一方面是关于中国的股票、法律、财产、土地、山林、租界、刑法等涉及俄罗斯人如何在中国适应生活、保存财富的内容,另一方面也包括了像解梦、汉学、基督教传播、伦理、儒家等一系列涉及中国人精神世界的文章,可以为俄侨们更好地了解中国人提供智力支持。

表1:《法政学刊》中部分有关中国问题的文章

地理对中国古代文化的影响 Е.М.切普尔科夫斯基 6中国股票法律概要 М.Э.吉尔切尔 6苏联、中国和日本 Н.А.谢特尼茨基 10中国历史之特殊性及中国经济史 Е.Е.亚什诺夫 10

三、重要的社会和文化意义

通过对《法政学刊》的办刊特点梳理,可以在一定程度上归纳其学术、辅教、实用的办刊宗旨。在此基础上,可以对其办刊的社会和文化意义进行评价。

《法政学刊》办刊具有极强的社会缩影意义。哈尔滨法政大学是沙俄覆亡后在本土境外创办的唯一的两所法律高校之一(另一所是布拉格法政大学),是沙俄在境外势力的延续。而沙俄学人们在哈尔滨这一风雨飘摇的乌托邦仍坚持开展法律教育,一方面当然和自身的生存追求有关,但是更重要的一方面,代表了当时沙俄残余势力希图复辟沙俄并延续辉煌的用心。但是随着沙俄势力被苏联势力取代,并被再后来的日满势力清洗,俄侨们的希冀被打破,新创办的《法政学刊》不得不通过保持学术中立的姿态开展办刊活动,之后还加入苏联的内容以保持对政治势力的支持。最后,它经过北洋政府的统治和日伪的摧残,像数以万计的离散俄侨一样,由于所支撑的权威政治力量及其话语的更替,最终分崩离析。《法政学刊》的历程是俄侨在华生命历程的一个缩影。

《法政学刊》刊行对当时的社会还具有一定的稳定意义。对哈尔滨来说,《法政学刊》向逃亡的俄侨们介绍了大量具有指导性、实用性、操作性的内容,使俄侨们能迅速在哈尔滨保存财富、站稳脚跟,这对于俄侨来说非常重要,但对于哈尔滨来说稳定了当时城市内广泛存在的俄侨社区,有利于城市的发展和繁荣,发挥了社会稳定功能。哈尔滨是当时中国的“俄侨之都”,几十万俄罗斯侨民汇聚于此。从这个程度上来说,哈尔滨的稳定对当时整个中国的俄侨群体的稳定具有指标意义,对当时中国社会的稳定也有一定的帮助。

从社会教育与进步角度来说,《法政学刊》也发挥了一定作用。积极服务哈法大办学,密切联系教学内容刊发教学相关的文章,在当时中国东北地区开化程度不高的情况下,学术理论、学术规范、近代科学文化精神通过该刊被介绍过来。我国的不少历史人物,如金人、邹鲁风、张冲、李绍庚、王替夫、关鸿翼、张之毅等人就在哈法大就读过,都受到过《法政学刊》影响。哈法大“对国人新式学堂的出现具有启蒙意义”[15],而哈法大的学报《法政学刊》与其一道在促进中国近代法律高等教育的方面发挥了积极的作用。

《法政学刊》可以丰富法律出版史研究的内容,在该领域研究上应该占有一席之地。从办刊经验来说,《法政学刊》形成的不同于欧日派的发展经验,是第一份来源于俄国的、非英美系的大学法学期刊,具有不同的法律史价值。从中外法律传播角度来看,《法政学刊》上关于中国的内容随俄侨们流播到世界各地,甚至于当前俄罗斯学者对中国法律的研究,均是在前哈法大教师 В.В.恩格尔菲尔德、Г.К.金斯、В.А.梁赞诺夫斯基等著名学者的研究基础上进行的[16]。之后,刊物的作者们离开哈尔滨后,有的还继续从事法律研究,如Г.К.金斯在1941年离开哈尔滨去了美国,继续从事国际法领域的科学研究活动[17]。《法政学刊》作为发表平台,为这些专家延续了学术生命,作为传播媒介,促进了中外法学界乃至文明的交流。