从日语角度析维特根斯坦对“感觉私有论”的围剿

2019-11-30徐英瑾

徐英瑾

一、导论

众所周知,“自我”与“他者”之间的关系问题,乃是西方哲学研究的核心问题之一。一部分哲学家试图从“自我”的角度理解“他者”,其核心代表乃是提出“我思”原则的笛卡尔、提出“先验自我”之构造原则的康德,以及试图从意识哲学角度构造世界的胡塞尔与早期的卡尔纳普(这里指的是《世界的逻辑构造》阶段的卡尔纳普)。另一部分哲学家则主张在“自我”与“他者”的社会交互关系中来理解“自我”,其代表有试图从“主奴辩证法”的关系网络中理解“主人意识”或“奴隶意识”的黑格尔、从自我与社会之间的关系来确定自我之定位的杜威,等等。而在英美分析哲学的脉络中,大凡皈依日常语言学派的哲学家,如后期的维特根斯坦、J·L·奥斯丁、P·F·斯特劳森、G·莱尔等,也都走上了从“自—他关系”重新定位自我的哲学道路,因为日常语言活动本身就具有非常典型的“自—他”交互性。

然而,大多数牵涉到上述理论争鸣的哲学家,都想当然地利用欧洲语言(特别是德语、英语、法语与拉丁语)作为进行思辨的语言工具。与之相较,却很少有人试图从东方语言的角度,来系统思考表述自我与他者关系的其他可能性。在笔者所知的范围内,这方面唯一可被勉强称为例外的著名西方哲学家乃是维特根斯坦。维特根斯坦的主要工作语言虽然是德语,但是在他表述“自—他”关系时,却时常提醒读者留心德语(乃至整个印欧语系)所自带的思维方式对于哲学家的误导作用,特别是警惕那种通过“主—谓”关系在感觉表述领域内的滥用而导致的“私人语言”幻觉。虽然没有可靠的传记材料能够证明维特根斯坦掌握了任何一种东方语言,但是他却在其力所能及的范围内,利用德语的素材,构造出一种用以表述感觉的新语言,以便在最大程度上摆脱上述幻觉对哲学家所可能造成的负面影响(详后)。笔者将在本文中论证,维特根斯坦在书斋中所发明的这种语言所具有的某些特征,在相当程度上能够得到日语的相关特征的印证,而这种新语言的某些笨拙之处,则已经在相关的日语表述中得到克服。因此,倘若维特根斯坦能够利用相关东方语言的语言工具来重新表述其反对“感觉私有论”的哲学论证的话,该论证就能够得到更多的经验材料的支持,也就能获得更大的哲学说服力。

本论文的元哲学立场,显然已经预设了经验层面上的语料采集研究与哲学研究之间的连续性。根据这种“连续性立场”,哲学问题不是以一种文化中立与语言中立的方式呈现给哲学研究者与哲学读者的——相反,哲学家本人所使用的哲学语言自身的经验特征,将在相当程度上左右哲学家的具体运思方向。举例来说,古希腊哲学肇始于巴门尼德,并在亚里士多德、黑格尔那里得到光大的对于to be(希腊文einai)的思辨,就是植根于印欧语言中系词所扮演的核心角色的。而与系词相关的同类哲学思辨之所以在中国哲学中不发达,很可能就是因为相关语言现象在古汉语中的不发达(根据一种汉语史研究的意见,汉语中的“是”要晚至晚唐才真正摆脱了指示词的机能,并具有了堪与西语中的系词to be相对应的系词作用(1)肖娅曼:《汉语系词“是”的来源与成因研究》,四川大学中文系博士论文,2003年9月,电子版于“中国知网”(http://www.cnki.net/)下载。请参看该论文第281页。)。根据上述这种观察,我们不难怀有这样一种期望:一种具有自觉的语言学意识的哲学研究,将能够反思性地把握哲学思辨工具与哲学思辨结果之间的内在关联,并以此为契机,根据不同哲学问题自身的特质,主动地去挑选合适的哲学研究语言,而不是被动地受到哲学家所在的特定的语言共同体的视野的制约。此外,考虑到不同的自然语言彼此的优缺点之间的互补性,由前述“比较语言学”的视角所催生的哲学研究成果,自然就会具有一种扬弃西方哲学与东方哲学之间对立的“世界哲学”的气度。而本文对于维特根斯坦的感觉理论的讨论,也将秉持这一方法论原则。具体而言,本文所要涉及的三种哲学工作语言——德语、日语与汉语——涉及屈折语、黏着语与孤立语这三大最主要的人类语言分支,对于维特根斯坦的相关论证的重构,也具有一种消弭东、西方之间思想对峙,并由此促成“世界哲学”视野之形成的理论企图。

二、《大打字稿》对于德语中的疼痛表述方式的改写

纵览维特根斯坦的整个哲学历程,他对于自然语言与哲学研究之间关系的观点,可以说是非常复杂与多变的。在其早期哲学中,他对于所有的日常语言对于哲学思辨所能产生的作用,基本持消极态度。具体而言,他认为日常语言与实在的真实逻辑结构之间的关系,大致可类比于衣服与人体之间的关系:就像衣服的主要任务乃是保暖,而不是体现人类的真实身体形状一样,日常语言的主要目的可能也是为了交际,而不是为了体现实在的真实逻辑结构。(2)《逻辑哲学论》论题4.002,《逻辑哲学论》中文版,参见涂纪亮主编:《维特根斯坦全集第一卷:逻辑哲学论以及其他》,陈启伟译,河北教育出版社2003年版,第204页。依据此思路,在那时的维氏看来,如果我们将一种在哲学上合格的学术语言的任务定位为“对于实在的逻辑结构的展现”的话,那么,任何日常语言——无论是德语、日语还是汉语——恐怕都是无法担此大任的。也正是由于秉承了此思路,早期维氏才会为构建出一种能够相对准确地体现出“实在的逻辑结构”的新表达方式而孜孜以求,而在当时他的眼中,这种表达方式必定是基于真值函项结构的,并以所谓“基本命题”为其原始构件的。在20世纪20年代后半期经历了剧烈的思想转型后,维特根斯坦显然已经对如何准确表征出“实在的逻辑结构”这一任务表示出了漠然的态度。在这样的思想背景下,他自然又拾起了对于日常语言的尊敬。但非常耐人寻味的是,维特根斯坦的这种尊敬具有非常明显的语用学面相,而与语言学家在句法学层面上对于特定语言的词类分析关系不大。说得更清楚一点,此时的维特根斯坦更关心的是如何规定在特定语境中出现的特定词的用法,而非如何根据语法功能来对词类进行某种超语境的归类。这一点请参看由摩尔所记录的维氏下述课堂演讲内容(演讲时间是1930年1月20日,地点为剑桥大学):(3)Ludwig Wittgenstein, Lectures, Cambridge 1930-1933, From the Notes of G. E. Moore, edited by David G. Stern, Brian Rogers and Cabriel Citron, Cambridge University Press, 2016, p. 7.

即使没有动词、实词与形容词,你也可以给出一个描述。

甚至在我们的语言中,你也可以这么做。世界上有着成百种与上述词类不同的词类。

桌子是棕色的。天气不错。我很累。

若我将上面句子里的“棕色的”换成“累的”,由此只能造就一句胡扯。

因此,将“棕色的”与“累的”都说成是形容词,是挺误人子弟的。

换言之,在当时的维氏看来,名词、形容词、实词、虚词等语法范畴,在一种真正贴近地面的语言哲学分析中基本上是没用的,因为它们很可能会诱使我们去忽略属于同一类语法范畴的词项所各自带有的不同的用法空间之间的差异。基于类似理路,维特根斯坦自然也很难认可如下这种传统的哲学研究方法:从种种语言现象中抽离出某些肤浅的语法共相,并以这些共相为对象进行反思,却在进行这种反思的同时,彻底忘却了这些所谓的共相所为之服务的特定语用目的自身之高度复杂性。这种不为维氏所认可的哲学研究方法,下文就简称为“共相贪婪症”。

针对维氏对“共相贪婪症”的批判姿态,笔者在“宏观”层面上持肯定态度,却在“中观”层面上持一定的保留态度(这里的“宏观”指语言哲学与形而上学层面,“中观”指语言学层面,与之对应的“微观”则指特定的语言实践层面)。从宏观层面上看,西方传统哲学对于西方语言中最重要的共相——主—谓逻辑——的迷恋,的确是构成种种哲学迷思的一个重要来源。具体而言,根据这种逻辑(以及与这种逻辑匹配的形而上学)的要求,任何一个谓述都必须是关于一个主词的,而反过来说,任何一个主词也都需要与特定的系动词或实义动词相互匹配,以构成最基本的真值承载者——命题。由于主词在形而上学层面上与实体或对象对应,谓述在形而上学层面上与属性对应,所以,上面这种关于语言的图景,也就同时预设了实体在世界中的稳定性,以及属性对于这些实体的“隶属性”地位。从哲学史角度看,至少自亚里士多德以降,这种观点就构成了西方哲学关于语言与世界关系的标准图景,甚至在维特根斯坦本人的早期作品《逻辑哲学论》中也有残留印记。而后期维氏在《哲学研究》一开首(§1)所批判的“奥古斯丁语言观”,实际上就是上述这张标准画像的另一种表述方式。考虑到“主—谓”逻辑思维本身带有明显的屈折语印记,而这种特征却未必会被以汉语为典型的孤立语与以日语为典型的黏着语所具有,(4)当然,这是一个非常复杂的问题,不宜在此处详谈。在日语语言学界,主张主—谓逻辑分析不适合日语语法分析的,有语言学家三上章。请参看他的著作《大象么,就其鼻子而言,是长的》(三上章:『象は鼻が長い―日本文法入門』,くろしお出版,東京,1960年)。而笔者也曾专门讨论过主—谓逻辑分析是否适用于汉语的问题,并对该问题给出了否定的回答。请参看拙著《心智、语言和机器——维特根斯坦哲学与人工智能科学的对话》,人民出版社2013年版,第十五章。所以,我们有理由认为:传统西方哲学对于主—谓逻辑的偏好,其实是将关于屈折语现象的某种“地方性知识”夸张为具有普遍性与先验性的哲学语法。从这个角度看,维特根斯坦在宏观层面上与此类语言共相论的战斗,的确是有其经验根据的。不过,假若再将眼光转移到中观层面上去,我们却很难说维特根斯坦对于各种基于语言学范畴——如名词、形容词、动词,等等——的语言学分类的批判态度就一定是有道理的。诚如维特根斯坦在前述引文中所言,“棕色的”与“累的”所各自具有的用法空间之间的差异,的确不能被“二者均是形容词”这一语言学规定所涵盖;但这里的问题是,以上两个词之间的用法差别,归根结底是由二者词根方面的差异所造成的,而这种差异是如此之明显,以至于二者词性之间的差异反而在此被边缘化了。而一种更为公平的讨论词类分殊对于语词影响的做法,便是去讨论两个具有同样词根、词性却彼此不同的词之间的用法差异,譬如英文中的modern与modernize之间的用法差异。而至少在屈折语与黏着语中,这种用法方面的差异显然是存在的,譬如modernize所涉及的“施动义”就要求语言使用者将“现代化”设想为一个过程,而不是像modern的使用者那样,只需要将“现代的”设想为一个静止的状态。此外,正如读者们即将在后文对于疼痛的语言分析中看到的那样,在作为黏着语代表语言的日语中,关于疼痛的不同表达所具有的不同词性,将在相当程度上左右使用者的语词使用规范。从这个角度看,后期维氏可能是高估了日常语词用法中“内隐”(implicit)的成分,低估了其“外显”(explicit)的成分,并经由这种比例错估而低估了比较语言学方法的重要性(而从前述“错估”通往后述“低估”的具体理路则是:如果日常语词用法基本上是内隐的话,那么,以展现语词用法的外显性差别为要点的比较语言学研究,自然也就会失去用武之地了)。

维特根斯坦对于“共相贪婪症”的批判所具有的前述这种两面性,也体现在他对于“感觉之私有性”的批判中。换言之,在他看来,所谓的“感觉私有论”,就是“共相贪婪症”施加于感觉领域后所产生的后果。在笔者看来,如果这里所涉及的这种“共相贪婪症”仅仅是指“主—谓逻辑”在宏观层面上的滥用的话,那么,维特根斯坦在这个层面上的分析还是站得住脚的。

那么,“主—谓逻辑”的运用,又是如何与对于感觉的哲学分析相互挂钩的呢?这还要从后期维特根斯坦的“自—他”关系论的对立面——笛卡尔主义——说起。从哲学史角度看,笛卡尔主义者从“我思”(拉丁文cogito)到“我在”(拉丁文sum)的过渡,其实就已经预设了“主—谓逻辑”这一共相在感觉领域内运用的合法性。其相关思路如下:作为意识状态之统称的“我思”本身的存在,在形式逻辑上其实是无法必然地推出以“我在”为标签的自我实体的存在的,因为意识状态本身也完全可能像休谟所建议的那样,仅仅凭借彼此间的相似性而构成松散的“知觉束”,而不必附着于某种更神秘的基质。而笛卡尔主义者之所以坚持认为在“我思”背后有“我在”,其理由只可能是基于如下这种预设了“主—谓逻辑”的五步推理:

第一步:任何一个谓述,都预设了一个主词的存在(这是“主—谓逻辑”所要求的)。

第二步:任何一个主词,所对应的都是一个相对稳定的实体(来自亚里士多德哲学的形而上学预设)。

第三步:“我思”作为一种不太稳定的意识状态,只可能成为谓述,而不能成为主词(来自前两步的联合推演)。

第四步:所以,“我思”肯定对应着某个隐蔽的主词。

第五步:我们于是只能从“我思”中推出“我在”,换言之,作为“我思”之隐蔽主词的自我实体是存在的。

很显然,如果上述这些推理都成立的话,我们就能顺理成章地认为“我思”的确是属于自我实体的,换言之,诸如疼痛这样的意识状态乃是自我实体的某种私有物。此外,也正因为每个人的自我实体彼此又是不能互相通约的,因此,像疼痛这样的意识状态就会成为除了其主人之外,无人能够理解的某种非公共状态。不过,也恰恰是因为这些意识状态至少对其主人而言是“透明”的,那么,从原则上看,其主人就可以发明出一种为其本人所能够理解的语言,以便准确地去指涉这些感觉状态。

由此,我们就得到了维特根斯坦在《哲学研究》§243中所给出的“私人语言”的定义:

这种语言的语词指涉的乃是在原则上只能为言说者所知晓的事物,也就是说,指涉了他的直接的私人感觉。这样一来,别人就无法理解这种语言。(5)维特根斯坦:《哲学研究》,陈嘉映译,上海人民出版社2001年版,第135页。笔者对译文稍有调整。

需要指出的是,虽然国际“维学”界对于如何重构维特根斯坦在《哲学研究》中的反“私人语言”的论证一直众说纷纭,但学界却基本上没有注意到:在撰写作为《哲学研究》之准备材料的《大打字稿》(遗稿编号TS213)的过程中,维氏曾给出了一条更有趣的用以批判“感觉之私有性”的思路。考虑到“私人语言”观显然是建立在“感觉之私有性”这一观念之上的(这一奠基关系乃是上述《哲学研究》的引文所揭示的),所以,《大打字稿》对“感觉之私有性”的批判,便可以视为对《哲学研究》的“私人语言”批判的一项极具关键性的准备性工作。笔者现在就根据自己的阅读体会,将《大打字稿》批判“感觉之私有性”的思路重构如下:

第一步:以诸感觉中最具私密性与不可表达性的痛觉为例。德语中对于“我疼”的表达——Ich habe Schmerzen(直译为“我有疼”)——预设了“疼”能够成为动词“有”的宾语,并由此成为“我”所具有的一个对象。毫无疑问,这种表达方式就是“主—谓逻辑”在感觉表述领域中运用的产物。此外,这种语言表达方式,显然也会引诱以德语为母语进行思考的哲学家去将“疼”视为主体所具有的某种私有物。

第二步:但如果有一种别样的语言,能够以别样的方式表述主体与疼痛之间的关系的话,那么,上述引诱就很可能会消失。

第三步:如果第二步所言及的“如果”能够被实现的话,那么,以德语为工作语言的哲学家所得出的“感觉私有论”,就会成为一种基于德语言说实践的语言共同体的“地方性知识”,而无法成为一种普遍的哲学结论。因此,“感觉私有论”本身也会因此立即失去其魅力。

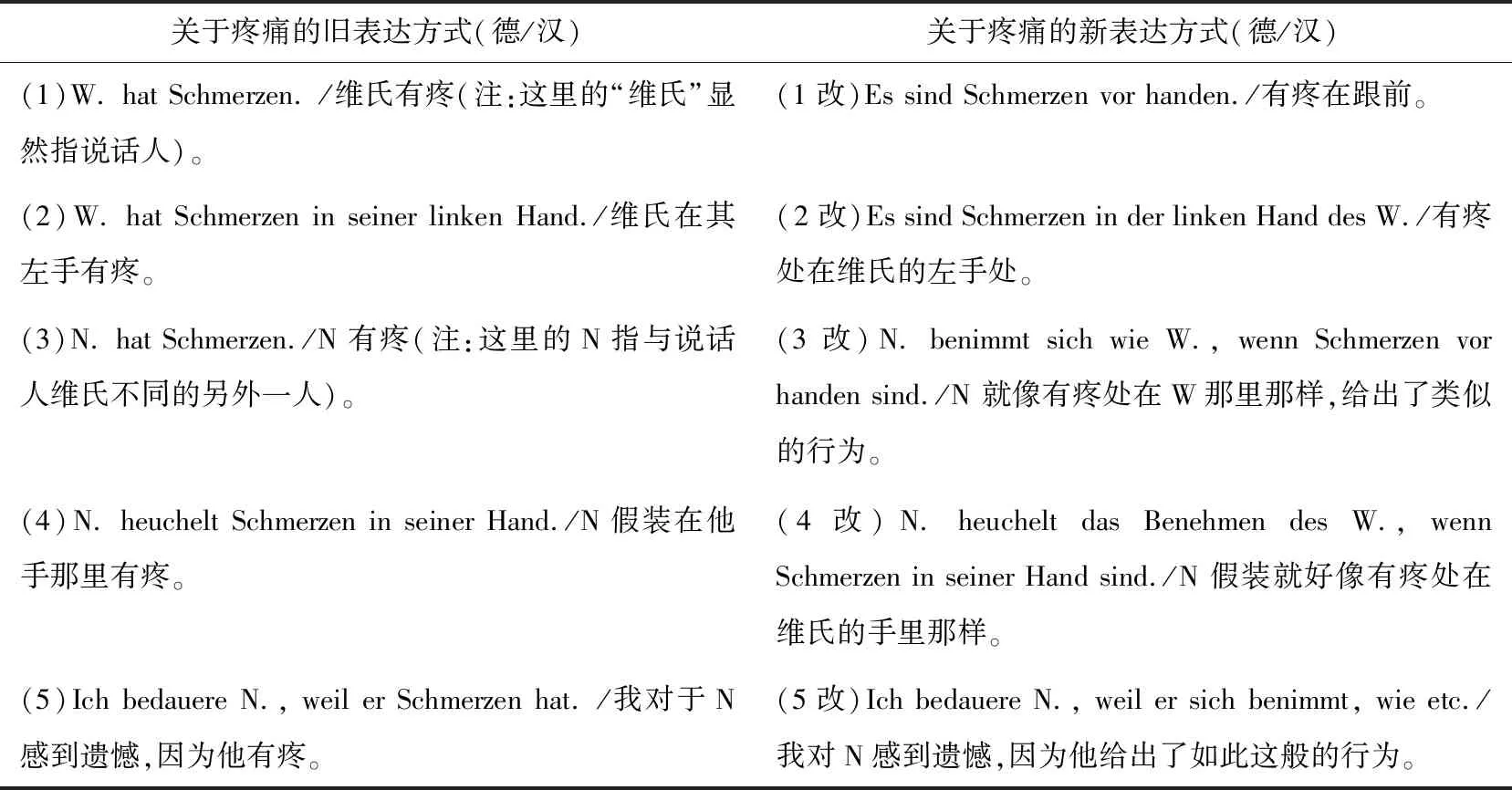

很显然,维氏的上述论证是否成立,关键乃是其第二步是否能够成立。前文已指出,根据现有传记材料,维特根斯坦除了德语与英语外,生前没有掌握一种非欧洲语言(他应当略懂俄语,但水平可能不是很高,而且俄语毕竟也是欧洲语言(6)目前关于维特根斯坦的最全面的传记材料,乃是蒙克的《天才之为责任》,王宇光译,浙江大学出版社2011年版。)。因此,限于自身语言能力的维氏就只好因陋就简,改造现有的德语或者英语对于疼痛的表达方式,以便将其修正为一种能够豁免“主—谓逻辑”之暴政的新表达方式。在表1中,笔者就将维氏给出的德语表达方式列在左边,并将他所建议的新表达方式列在右边。为了方便汉语读者理解,他所给出的每一句话,都按照“德—汉”的次序进行解释(考虑到论证需要,这里给出的汉语都是笔者对原文的硬译,未必符合汉语口语习惯。符合汉语语感的汉语意译将在下节给出)。(7)Ludwig Wittgenstein, The Big Typesript/TS 213 (German-English bilingual version), edited and translated by C. Grant Luckhardt and Maximilian A. E. Aue, Malden, Blackwell Publishing, 2005, p. 360.

从表1不难看出,维氏用来将德语中惯常使用的疼痛表达方式改写为新表达方式的套路,主要有两种。第一种是:如果德语表达方式涉及的是说话人自己的感觉的话,此即语例(1)和(2)所展示的,那么,在相关的新表达方式中,主体本来的名字(如“维氏”或“我”)就会被转化为一个场所副词,如“在跟前”“在维氏的左手处”,参看语例(1改)与(2改)。由此构成的新表达方式却失去了真正的主语,而只保存一个没有什么意义的形式主语es(在德译汉的翻译实践中,这个形式主语一般被省略)。由此,“主—谓逻辑”在新表达方式中也就失去了自己存身的场所,而用以表述“感觉之私有性”的语言支点亦自此消失了。第二种改写套路是:如果德语表达方式所涉及的乃是说话人以外的其他人的感觉的话,此即语例(3)—(5)所展示的,那么,因为这个“他者”本身就是一个外部对象,所以,其名字反而可以在相关的改写方式中保留在主词的位置上。然而,感觉自身的名称——“疼”——却在这种改写中消失了。其背后的道理是:倘若“疼”在此时也得到保留的话,那么,“疼”的“现象特征”就会与他者存在的“客观性”构成某种不匹配(这种不匹配之所以在理智上是不能容忍的,乃是因为它会在由此造就的语句中构成“主观视角”与“客观视角”的彼此冲突)。而维氏用来克服这种不匹配性的方法也非常简单,就是将所有的感觉表达方式翻译为与其对应的行为表达方式,此即语例(3改)—(5改)所展示的。这种改进的结果,一方面固然使得“主—谓逻辑”在新表达方式中得到了保留;不过,由于对感觉的直接指谓在新表达方式中已经失去了安身之所,所以,在另一方面,“主—谓逻辑”在此便彻底失去了与感觉名称的接触机会。而这就进一步导致,关于“感觉之私有性”的幻觉在此依然没有机会出现。

表1 《大打字稿》对于德语中的疼痛表达方式的改写

维氏的上述改写方案固然非常机巧,但由于这些方案毕竟是维氏在书斋里空想的结果,其在日常生活中的可运用性便成为一个大大的疑问。换言之,这种改写或许在宏观的层面上勉强可行,却在中观的层面上问题重重。以语例(3改)—(5改)的改写方案为例,我们究竟又该如何将对某个他者的疼痛的描述,顺畅地转换为对与其疼痛相关的行为的描述呢?这些行为究竟是“渗出冷汗”“咬紧嘴唇”“哇哇大叫”,还是“眉头紧锁”呢?这就进一步导致了三个更具体的问题:

第一,很明显,上面所提到的诸如“渗出冷汗”这样的表达方式,未必与疼痛相联系,同时也会与别的感觉(如紧张感)相互联系,因此,对于与疼痛相关的单个行为的摹写,将很难保证该行为能够很好地锁定疼痛感觉。

第二,而为了能够更好地通过行为来锁定疼痛感觉,言说者就只能扩大所涉及的行为的类型,甚至涉及当时当事人所给出的从头到脚的所有身体反应(譬如,如果我们能够真正全面、细致地观察一个人的身体表现的话,我们一般就能确定他所渗出的冷汗,究竟是其紧张的表现,还是其疼痛的表现)。但这样一来,相关的行为表达方式就会演变成一个非常长的“行为簇”,而根本不能在日常语言活动中被加以有效地言说。这个问题,将在后文中被简称为“行为主义表达方式的可穷尽性”问题。

第三,此外,从“语例(3)—(5)”到“语例(3改)—(5改)”的可转换性,同时也预设了在言说者的感觉行为与他者的感觉行为之间存在着可类比性。但类比思维本身就是一种带有很大的模糊性的思维方式:说甲与乙彼此相似,同时便又意味着二者彼此不同(否则我们就会直接说二者彼此同一,而不会说彼此相似),故而,进行类比的言说者就必须为如何勘定“同”与“异”之间的平衡点而劳神费心。再以疼痛表现为例,假设言说者的疼痛表现一直是“咬紧嘴唇”,而不是“哇哇大叫”的话,那么,该言说者又凭什么认为某人疼痛时哇哇大叫的表现,与其本人疼痛时咬紧嘴唇的表现是彼此相似的呢?或者我们不妨再将思路拓展一下:考虑到不同物种的生物学构造之间的巨大差异,我们又该如何从人类自身的疼痛表现出发,经由类比思维,得出“另外一个物种的某个体亦具有疼痛表现”这一结论呢?不得不承认,在这些关键问题上,维特根斯坦的改写方案,都没有向我们提供足够多的中观层面说明。

那么,为何维特根斯坦的这些改写方案,会留给我们上述这些遗憾呢?其道理也是不难想见的。在前文中我们已经谈到,维氏的语言哲学可能高估了日常语词用法的内隐成分,并经由这种高估贬低了比较语言学方法的重要性。在这种错误估计的引导下,既然维氏本人所熟悉的德语本身并不具备对疼痛的多样化表达方式,而维氏也没有从别的语言处学会关于疼痛的多样化表达方式,他唯一的出路就是在德语语法所允许的范围内去将疼痛的主体副词化,或是将疼痛的表达行为主义化。然而,维特根斯坦在与“感觉私有论”作战的同时所引入的这个“行为主义盟友”,本身却是带有很大的哲学问题的。实际上,恰恰是由于上文所提及的第二个问题所指涉的“行为主义表达的可穷尽性问题”,在笔者所知的范围内,几乎没有一种真正的人类自然语言会在表述言说者之外的他人的感觉时,去全面地采用行为主义的方案。不难看出,目下这种情况,已经迫使维特根斯坦主义者陷入了这样一种两难境地:如果他们不在表述他人感觉的时候去使用行为主义方案的话,他们就难以解决“现象描述与客观描述彼此不匹配”的问题;而如果他们为了解决这个问题而去使用行为主义方案的话,他们就又会陷入“行为主义表达难以被穷尽”这一泥坑。如何才能够做到鱼与熊掌兼得呢?

答案是:向日语学习!

三、如何用日语说“疼”?

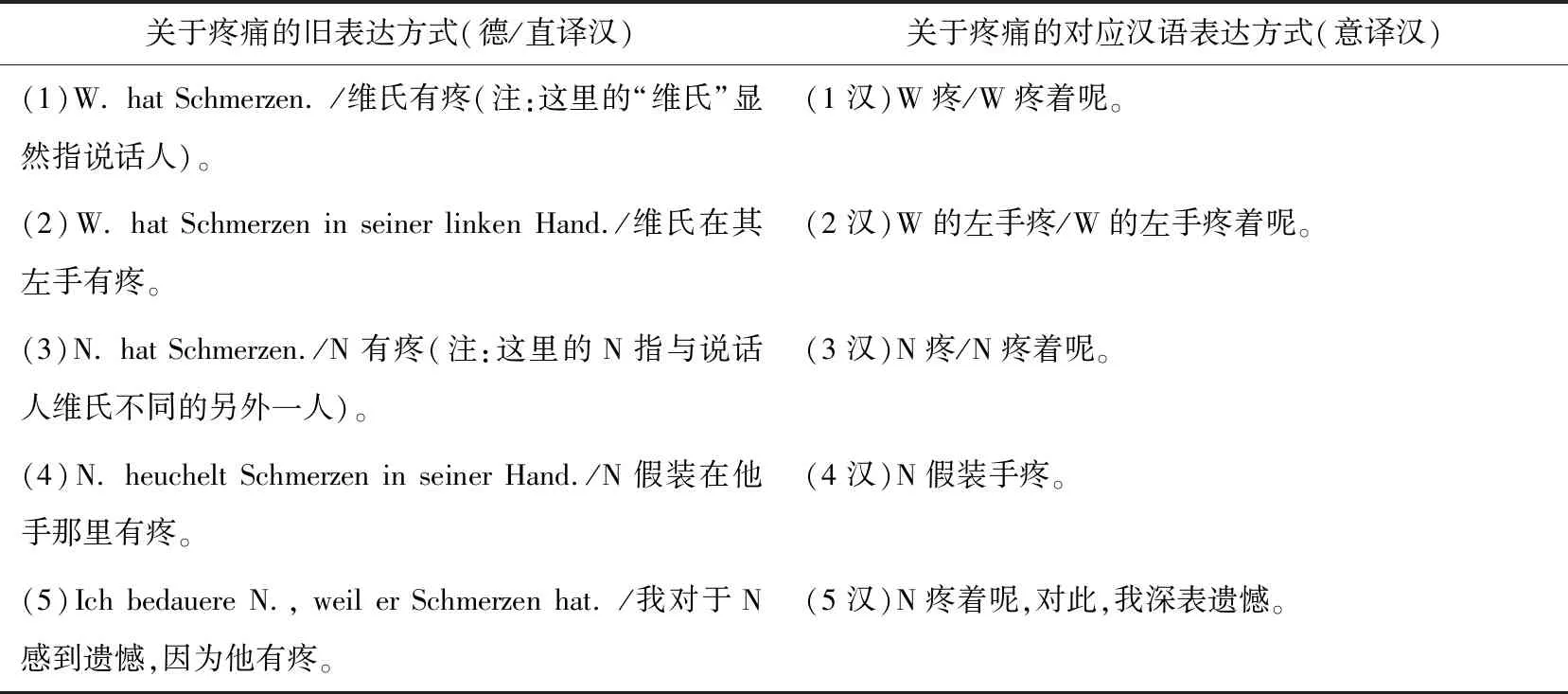

在本部分的开首,笔者需要解释一下,为何笔者在讨论从东方语言的角度检讨维氏之感觉论的时候,要优先涉及日语,而不是作为笔者母语的汉语。其理由其实也是非常简单的:汉语缺乏用以表述疼痛的语法多样性。为了说明这一点,现在,笔者就在表2 中,将表1所给出的德语表达方式(及其汉语直译)与汉语言说者在相应语境中所惯常使用的表达方式加以对比:

表2 疼痛表达方式的德汉对比

通过对表2的分析,我们不难得出两点核心信息:

第一,在汉语言说者涉及自身的疼痛感时,言说者一般就会说“我疼”或“我疼着呢”,参看语例(1汉),而不会用西语的思维说“我有疼”。需要注意的是,如何适切地分析汉语这种疼痛表达方式的真实语法结构,的确是一件非常费思量的事。如果我们按照一种西化的语法观点,认为这里的“疼”扮演了一个实义动词的角色的话,那么,我们似乎便勉强可以说在语例(1汉)与(2汉)中出现了西方语言意义上的主—谓区分。但是,由于“疼”同时具有形容词面相(因为它可以被程度副词“很”所修饰,由此构成像“很疼”这样的表达方式),所以,“我疼”这个句子也可以被视为一个代词与一个形容词的连缀方式,而不具有典型的主—谓结构。而如何在这两种语法方案之间进行取舍,已经超越了本文论题所涉及的范围。好在即使就受到西方语法思维影响的第一种分析方案而言,“疼”也不是主词所具有的一个宾词,因此,其主—谓结构的特征依然没有语例(1)那么明显。从这个角度看,我们还是姑且可以这么说的:汉语并不是一种能够强烈引导言说者做出“感觉私有论”承诺的语言。

第二,汉语依然无法因为上面这一点而成为维特根斯坦设计的疼痛表达方案的理想替代者,因为正如语例(1汉)与(3汉)所展示的那样,汉语言说者在自己的疼与表达出他人的疼时,都会采用“X疼”的表面语法形式,而“疼”也就因此具备了横跨现象描述与物理属性描述的某种两栖性。也就是说,在表述他人疼痛的语境中,至少在语法层面上,汉语言说者是很难解决“现象描述与客观描述彼此混淆”这一问题的。

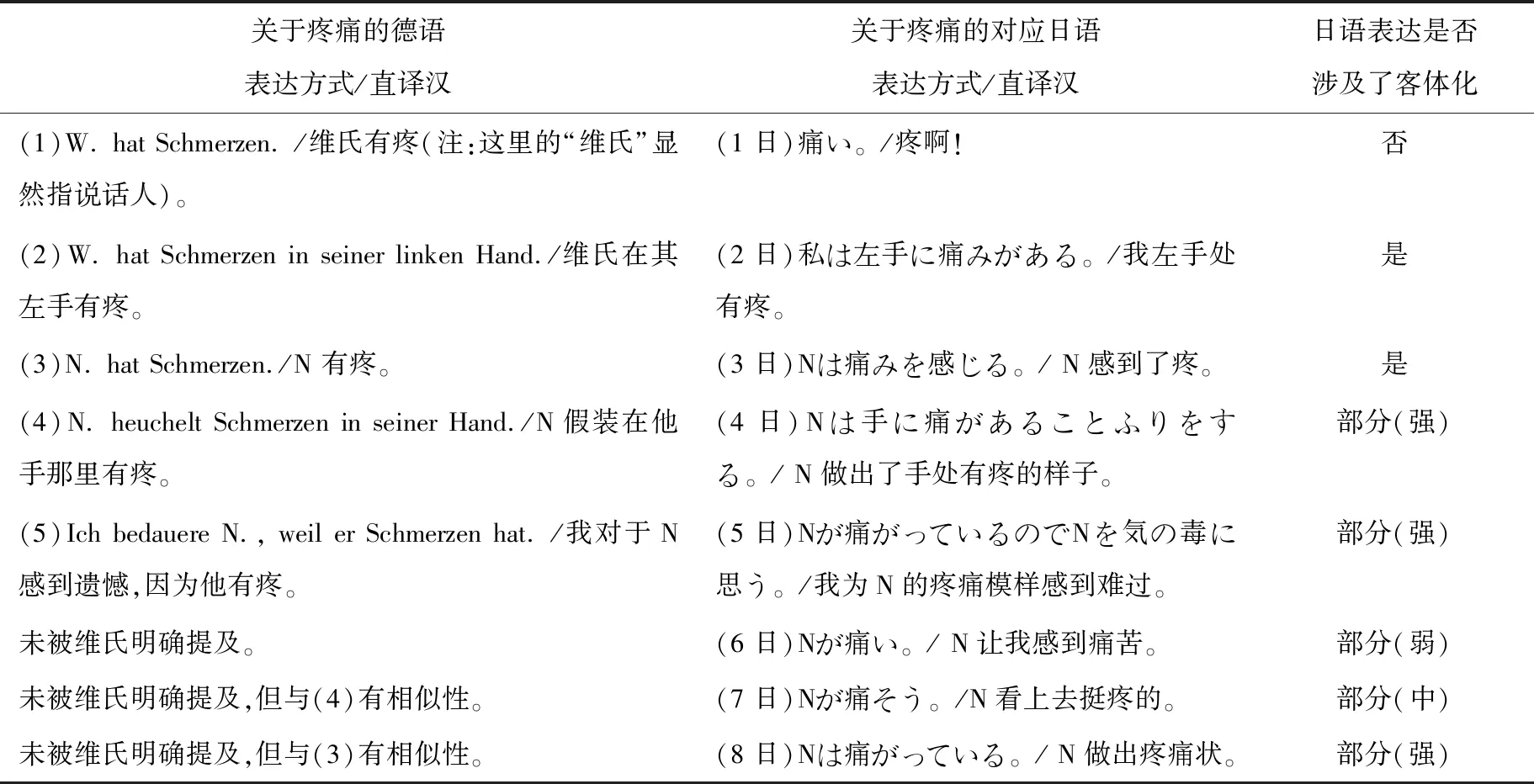

汉语的这个问题,显然与其作为孤立语的语言学特征相关。我们知道,孤立语的特点便是语词本身不带屈折变化,其语法功能高度依赖语序的变化与虚词的介入,因此,对于孤立语表达方式的清楚语法分析,本来就是一件困难重重的事情。而作为黏着语代表的日语则与之不同。日语有丰富的词缀变化,又兼具表意文字(汉字表达)与拼音文字(假名表达)之长,所以,本身就自具语法多样性。以对于疼痛的表达为例,日语中对于疼痛的表达,根据词性,大致有“痛い”(形容词)、“痛み”(名词)与“痛がる”(动词)三种,因此,日语言说者也就自然具有了比汉语言说者更丰富的语言手段,以便表现出“我疼”与“别人疼”之间的差别,见表3:

表3 疼痛表达方式的德日对比

考虑到在表1 与表2中均出现的语例(1)是明显将“疼痛”(德语Schmerzen,此为der Schmerz的复数宾格形式)当作一个名词来使用的,我们不妨就先来看看日语中的名词表达方式“痛み”是怎么用的。如果我们硬是要将语例(1)一字一句地翻译成日语的话,那么我们就得到了以下两个句子:

(1日直1)私は痛みを持つ(汉语直译:“我持有疼”)。

(1日直2)私は痛みがある(汉语直译:“我有疼”)。

但以上两个语例都是极不自然的日语表达方式。说得更清楚一点,尽管说“私は車を持っている”(“我持有一辆汽车”)是非常自然的日语表达方式,说“我持有疼”则是非常不自然的,因为“疼”虽然允许被名词化,但疼痛毕竟以内在的方式存在于说话者的肉体之中——与之相比较,汽车却是以外在的方式存在于说话者肉体之外的。同样的道理,说“我有疼”在日语中也是不可接受的。

那么,既然在日语中我们不能让“疼”成为“持有”或“有”的宾词,作为名词的“痛み”的用处又究竟在哪呢?此问题的答案是:“痛み”的最典型的用处,乃是成为一个特殊动词的宾词,此动词即“感じる”(意为“感到”)。比如,这样的一个语例在日语中就可以被勉强接受:

(1日直3)私は痛みを感じる(汉语直译:“我感到疼”)。

但即使如此,这样的表达依然显得书面语色彩过浓,而缺乏日常语言色彩。实际上,如果我们将“Xは痛みを感じる”这样的句型用于描述说话人之外的另外一个人的疼痛状况的话,由此造成的语句如语例(3日)就会显得更加自然一点。

有意思的是,尽管在疼痛所有者与言说者重合的情况下说“持有疼”这样的表达方式乃是非常不自然的,但是在两者并不重合的情况下,这种表达方式又变得可以被接受了。比如语例(3日变1)与(3日变2):

(3日变1)Nは痛みを持つ(汉语直译:“N持有疼”)。

(3日变2)痛みを持つ患者はNである(汉语直译:“持有疼的患者是N”)。

不过需要注意的是,以上两个语例在日语中的可接受程度,依然不如语例(3日)。

此外,甚至在疼痛涉及的领域是说话人的一个确定的身体部分(如左手)的情况下,作为名词的“痛み”也可以出现。请参看语例(2日)与下例:

(2日变)左手中に痛みが走った (汉语直译:“疼在左手处穿过”)。

综上所述,如果我们将作为名词的“痛み”出现的场合都称为“疼痛的客体化场合”的话,那么,只要拥有疼痛的乃是与说话人不同的另外一个人,或者是说话者自身的一个非常确定的身体部位(顺便说一句,由于该身体部位本身已经得到了确定化,因此它们也就具备了与他者类似的客观性),那么,上述语用场合就可以成为所谓的“疼痛的客体化场合”。从表面上看,在上述这些场合中,主体与疼痛之间的确出现了一种“主—宾”关系,但由于主体本身的公共性与疼痛本身的客体化恰好匹配,因此,在此并没有出现“疼痛只能为主体自身所私有”这一情形。毋宁说,主体与疼痛之间的关系更像是我们在大型舞会中所经常看到的那种场景——既然在此类公共空间中,任何人都可能成为任何人的舞伴,因此,也就谈不上“某人是某人的专属舞伴”这个说法。此外,尽管疼痛的名词化表达本身已经完成了一种初步的客体化,但它却绝不是一种关于疼痛的外部行为的表达,因此,对于它的使用,自然也能帮助我们规避维氏在表1中所给出的那些行为主义表达方式所可能带来的不便利性。

那么,日语言说者又该如何在疼痛的拥有者与说话人重合的情况下表述出德语语例(1)的意思呢?这就要求言说者放弃对“疼”的客体化态度来使用作为形容词的“痛い”了。由此就构成了语例(1日)。显然,语例(1日)没有包含任何明显的主—谓模式,而完全可以由此名正言顺地摆脱“感觉私有论”的桎梏。另外需要注意的是,这样的对于疼痛的表达既像是一种感叹词,又不仅仅是一种感叹词,因为这种表达在帮助言说者抒发情绪的同时,亦可以被视为对说话者所处状态的描述(与之相比较,英语言说者在同样的环境下所说的感叹词Ouch——类似于汉语“哎哟”——就未涉及对其所处状态的明确描述)。或者反过来说也是一样的:“痛い”这一带有描述意味的语词,恰恰是通过语例(1日)对于它的感叹词化的使用而获取了明确的主观意味,并由此规避了在句法层面上对于主—谓结构的诉求。

从上面的讨论来看,关于疼痛,日语中大约就有两个系列的表达方式:牵涉到“痛い”的非客体化表达,以及牵涉到“痛み”的客体化表达。既然这两个表达系列都不支持“感觉私有论”,从整体上看,日语就不是一种能够引诱人们做出“感觉私有论”承诺的语言。另外需要注意的是,以上两个系列的表达方式虽然彼此平行,却并不彼此绝缘,因为还有一些表达方式可以构成两者的信息沟通桥梁。请参看语例(6日)。前文刚指出,“痛い”一般只能接续本身就是疼痛拥有者的说话人。但如果它硬要接续一个他者的名字的话,其本身的主观性意味则依然会得到保留。而在以“N”为代表的他者自身的客观性毫无疑义的前提下,上述两者之间的古怪结合就会造成“N是我的痛感的来源”的语义。也就是说,主词在此并不是“痛い”的实体性附着点,而是对于它在主观现象中出现的解释。这里需要注意的是,即使在这种情况下,“现象描述与客观化视角彼此冲突”的问题也并未出现,因为这里出现的他者的名字其实是被说话者的主观化视角所包摄的,而不是与之平起平坐的。

而与语例(6日)相比,同样作为“两个世界之桥梁”的语例(7日),则具有更多的客观性意味。与语例(6日)不同,在语例(7日)中,“疼痛”是被归属给了他者,而不是被归属给了说话者,因此,语例(7日)已经迈出了进一步走向公共世界的关键一步。但这样的一个步骤依然具有一定的主观性面相,因为“N的疼”毕竟是“在我看来”才成立的,并由此依然为说话者的主观化视角所包摄。而与此语例相比较,语例(8日)的客观性更强,尽管它本身依然尚未彻底完成“痛み”这个尺度上的客体化。

需要指出的是,在语例(8日)中出现的“痛がっている”乃是作为动词的“痛がる”的现在进行时态出现的。很明显,“痛がる”所接续的主语不能是说话者本人,因此,对于它的使用似乎就类似于“痛み”的使用,带有一定的客体化色彩;但是,作为动词,“痛がる”本身又没有包含对疼痛本身的直接名词化,而是具有“某某做出疼痛的姿态”的语感,并因此带有了说话者自身的判断。或看得再深一点,语例(8日)其实已经牵涉到在公共世界中对他人心灵的建模问题。这种建模活动的主—客两面性则体现于:一方面,建模的对象乃是他人的心灵,因此,建模的成果就属于客观世界的一部分;另一方面,建模活动本身依然属于“我的”活动,因此,它依然是说话者主观心灵活动的一部分,而其主观视角对于言及内容的“包摄性”也就依然在场。换言之,如果日语言说者既需要将疼痛指派给处在公共世界中的某个他人,同时又需要对此类指派活动的主观性予以最简化的保留的话,那么,其就会使用“痛がる”这个动词。

上文对于“痛がる”用法之两面性的讨论,显然有助于我们将表1里提到的语例(4)与(5)翻译成符合日语语感的句子。于是,我们就得到了语例(4日)与(5日)。

从表3中我们不难发现,如果与维氏在《大打字稿》中所给出的“伪德语”表达方式相互比对的话,日语中的疼痛表达方式不仅继承了其优点(即避免了主—谓思维带来的“感觉私有论”),克服了其缺点(即规避了行为主义表达方式带来的不便性),而且在手段上也更为丰富,由此能够应对更加微妙的交际场景。很明显,倘若维特根斯坦能够以日语作为其工作语言来表述出其相关哲学论证的话,那么,其著名的“私人语言论证”或许就可能以一种更为有力的方式呈现在世人面前。

四、总结性评论

由于日语哲学的相对边缘性,日语很少被日本以外的哲学家视为哲学研究的工作语言。甚至不少汉语世界中的哲学工作者都带有“日语思维是汉字文化圈中的外围现象”这一偏颇观点,而不愿意赋予日语哲学的思维方式以独特的学术生态位。殊不知日语对于汉字文化的继承只是一个表面现象,而在这表面现象之下,日语思维自身所牵涉的黏着语特征却是与汉语思维的孤立语特征大相径庭的。需要注意的是,国内大多数外国哲学所掌握的语言,一般就是孤立语(汉语)与屈折语(欧语),而对黏着语思维方式熟悉的研究者相对较少。而在世界上使用黏着语的所有国家与民族中,唯一成为发达工业国的就只有日本。同时日本还是明治维新以来向整个汉字文化圈传送西哲术语的最重要的信息中转站。由此看来,对于日语思维与日语哲学的不熟悉,或许就会成为国内哲学研究者的一个潜在损失。

就本文的讨论所涉及的哲学话题来看,在维特根斯坦之外,对于“自—他关系”的语言表述也一直是日语哲学中的一个核心话题。由此产生的最具有世界影响力的学术成果,有西田几多郎的“场所逻辑”,以及和辻哲郎的“和辻伦理学”。具体而言,前者试图从使主—谓区分得以产生的背景性场所出发,消弭主—谓区分的当然性;后者则试图从风土空间中“他者”对于“自我”的牵制作用出发,并以这种相互牵制机制得以实现的空间结构为基点,构造出一种新的伦理学架构。(8)请参看拙文《京都学派与黑格尔美学之间的貌合神离——一种以西田“场所逻辑”为主轴的日本战前美学思想重构方案》,《社会科学》2016年第2期;《马克思与和辻哲郎关于伦理本质的对话——以“空间性”概念为切入点》,《长白学刊》2016年第3期。由于两人的表述方式都植根于他们对日语结构的体悟,所以,他们的哲学成果自然也就成为用黏着语所表述出来的哲学作品在20世纪最杰出的代表。从这个角度看,用日语进行哲学运思,不仅是可能的,而且实际上已经获得了相当的成功——尽管这一成功并没有在汉语哲学界被普遍地意识到。

如果我们以维特根斯坦的语言分析哲学为考察对象的话,不难发现,目下的语言分析哲学的主流依然预设了英语思维的当然霸权地位,并在英语语感的引导下去分析词与词之间的微妙差别。甚至是以尊重日常语言为理论标签的日常语言学派,其所重视的依然只是英语使用者的日常言语习惯。换句话说,今天的主流英美语言哲学家并不能以一种类似于科学哲学家重视科学素养培养的方式,去重视自身的语言素养(特别是非欧语素养)的培养——而这种能力的欠缺,将很难保证这些学者的思辨结果不会失去与真实的人类语言实践的关联。而在这个问题上,东方学者应当比西方学者具有更强的语言背景优势。因为东方学者的母语往往就是非欧语(因此不需要特别学习)。而且,由于欧语学习机制的全球性散布,东方人学习欧语的学习成本,也会远远小于西方人学习东方语言的学习成本。从这个角度看,东方世界的哲学家理应在一种真正的“世界哲学”的构造中扮演更重要的角色,并承担更大的责任。

不过,对挑战英语思维在当下世界哲学思维中的霸权地位的做法有所顾虑的一些读者,或许还会有如下两点疑问:第一,我们如何保证这种挑战所凭借的东方语言自身的含糊性,不会破坏英美分析哲学自身的严密性呢?第二,我们又如何保证由东方语言所完成的哲学作品,能够在以英语为主要传播媒介的世界哲学市场上被人所理解?对于第一个疑问,笔者的大致回应是:正如笔者在前文中所指出的,认为西语表述总是比东方语言的表述来得严密,本身就是一个重大的误解。实际上,正如我们在前文的讨论中所已经看到的那样,关于疼痛的表述方式,日语的表达的确要比德语更为细致、微妙与严密。而且,从明治维新以来日语哲学写作的实践来看,日语也完全可以胜任对于西语哲学论证中复杂结构的复原工作。而笔者对于上述第二个疑问的解答则是:一种以东方语言为工作语言的哲学思辨,未必就一定以东方语言为发表媒介。譬如,虽然本文所涉及的语言对比主要是展现在德语与日语之间的,本文的写作媒介却是汉语,而且并不预设读者已经掌握了日语。同理,一种以日语为元语言思维方式的英语写作也应当是完全可能的。我们甚至可以设想这种写作方式将在相当程度上促进英语自身的进化,并使其以一种更具包容性的姿态而成为“世界哲学”的表述媒介。(9)东京大学哲学博士候选人宗宁就本文涉及的日语问题向笔者提供了很多专业建议,在此特致谢意。