产业扶贫具有更好的贫困摆脱效应吗?

2019-11-23陈守东顾天翊

陈守东 顾天翊

摘 要:本文利用扶贫改革试验区构建了不同强度产业扶贫政策实施样本,进而基于准自然实验的分析思路考察了产业扶贫的贫困摆脱效应。研究表明,以專项金融资本扶持为信号的产业扶贫,能够加速贫困人口向社会产业大循环的纳入,从而通过贫困人口内生增收路径的构建提升贫困摆脱效率,但产业扶贫及相应的专项信贷扶持对贫困减缓的作用存在边际递减特征。同时财政资金投入对贫困摆脱的作用依然是显著的,转移支付的增加、农村基础设施条件的改善、产业环境的优化,确实能够进一步提升产业扶贫专项信贷的支持效率。此外,资本稀缺依然是贫困人口增收的主要瓶颈。本文就产业扶贫政策框架的优化提出了相关建议。

关键词:产业扶贫;贫困摆脱;准自然实验;双差分模型

中图分类号:F32;C979 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2019)10-0113-09

一、问题的提出

消除贫困、改善民生,实现共同富裕,是社会主义的本质要求。改革开放以来,我国在贫困减缓方面成绩斐然。1978—2018年,我国农村贫困人口规模从2.5亿人降低至1 660万人,相应的贫困发生率也从1978年的30.7%降低至2018年的1.7%。根据联合国《2016年人类发展报告》的统计,全球极端贫困人口在1990—2016年间净减少10.64亿人中,中国的贡献超过63.5%。

值得说明的是,国内外统计贫困人口减少数量存在不一致,主要原因在于我国对贫困人口收入认定标准的调整,如我国2011年将贫困线标准由2010年的1 274元提高到2 300元,贫困人口数量也相应地从1 736万人上升到5 739万人。

正如林伯强[1]指出的,中国的减贫成效得益于制度红利不断释放下实现的持续高增长以及政府多元化扶贫战略的实施。经济增长引致的“滴漏效应”通过增量释放提升了贫困人口就业机会与收入,从而实现了覆盖贫困人口的普惠式增长。而我国持续推进的“政府主导、社会参与”的政府扶贫政策的优化与完善,特别是扶贫策略模式从“救济型”向“帮扶型”的逐步过渡[2],增强了“以富带穷”“以集体托个体”的贫困人口再生产能力,构建了贫困摆脱的自我实现路径[3],也因此提升了财政资金的扶贫效率,大大降低了“返贫”概率[4]。

然而,随着扶贫深度的加大与减贫实现的边际递减作用[5],剩余贫困人口的扶贫难度加大。这种难度的增加,一是源自城乡二元结构导致的收入分配不均一定程度上阻碍了经济增长的增量收益对贫困人口的“滴漏”。二是因为当前贫困人口主体已从绝对贫困转变为相对贫困,増收机会和发展权利缺失已代替温饱与生存成为减贫的主要矛盾[6-7],再生产资本稀缺、禀赋缺陷与意识僵化所形成的贫困固化与路径依赖都增加了贫困摆脱的难度[8-9]。

正是注意到在传统的扶贫模式中,政府转移支付在减贫维度上难以避免政策主体逆选择行为[10] 与扶贫瞄准“脱靶”的减贫需求偏离问题[11-12],以商业银行为主体的贫困户信用贷款则存在贫困漏出、顺周期性与弱持续性问题[13],具有融资、融智和融制优势的开发性金融逐步成为新形势下金融扶贫的主力军,我国扶贫政策重心也逐步向“精准+产业”转移[14]。“精准”指通过建档立卡增强贫困人口甄别与贫困资源对接效率,而“产业”则是指扶贫与金融支持的对象开始转向“龙头企业+合作社+贫困户”“家庭农场+贫困户”等合作帮扶新模式,帮助贫困人群走上扶贫产业发展通道、分享产业发展红利,以期通过将贫困人口生产活动纳入社会产业大循环来构建贫困的内生摆脱路径。长期以来,由于受金融机制、贫困农户信用、信贷渠道等多重因素制约,贫困地区产业发展一直存在“贷款难、贷款贵、贷款慢”等问题,如何通过金融支持推动贫困地区特色产业发展壮大,将金融资源、金融手段注入产业扶贫的全过程,实现产业政策、扶贫政策、财政政策、信贷政策的无缝对接,不断增强贫困地区自身“造血”功能,一直是产业扶贫工作的核心和关键,同时,产业扶贫也成为金融扶贫的主要模式。

在扶贫政策转向已经基本完成的这一现实背景下当前我国扶贫政策的重心向产业扶贫集中已经是一个不争的事实。自2015年开始,国家开发银行与中国农业发展银行扶贫信贷资金中超过65%投向产业扶贫,我国有包括湖南、江西、安徽、浙江、广东等23个省份在扶贫文件中都明确要求,用于产业扶贫的专项财政资金占扶贫资金的比重不能低于60%。,一个重要的且亟待检验的问题据此产生,即将扶贫重心从贫困户转移到扶贫产业、将扶贫资源由个体向产业集中,是否确实能如政策预期的那样,能够克服扶贫对象“失靶”从而表现出更好的贫困摆脱效应?产业扶贫又是否实现了贫困人口脱贫增收与当地产业发展的内生融合?这一问题的回答即决定着当前扶贫政策的合理性与正当性,也一定程度上关乎于未来扶贫目标的顺利实现。

但自产业扶贫模式实施以来,将扶持重点从贫困个体转移到相关产业,从而实现“产业+个体”的共赢式发展是不是贫困摆脱的最优政策路径在学术界尚未形成一致性的定论。以Laffont[15]、申云和彭小兵[16]以及左停[12]为代表的研究,都得到了支持产业扶贫在产业选择的合理性、扶贫资源的集中性以及减贫效应方面优于“救济式”扶贫的结论,并认为产业扶贫的优势主要表现在基于产业而非个体的扶持甄别能够避免扶贫对象的贫困依赖与个体失信导致的扶贫资源沉淀,同时,产业扶贫注入的资本具有更高的盈利可能,能够保证有限信贷资本的持续性投入,此外,政府与银行主体的介入对技术障碍突破、产业整合以及农村赋权等方面也更具能力与前瞻性,从而能够有效规避贫困人口过度风险厌恶、缺乏远视等对产业发展的影响。李志平[17]在一个政府、银行、大户与贫困户多主体均衡福利分析框架中,比较了“送猪崽”与“折现金”的减贫效应差异,

在李志平[17]的研究中,“送猪崽”是指直接对贫困户提供生产资本,而“折现金”则是指直接给贫困户提供资金,由贫困户自由选择产业与投资项目。在当前我国产业扶贫的主要模式中,“合作社+贫困户”“基地+贫困户”等产业合作模式实际都属于“送猪崽”。结论认为,从长期看,以产业而非贫困个体为对象的扶贫选择,具有更好的福利实现与贫困摆脱效应。

但是,还有大量的研究却坚持认为,即使贫困人口存在懒惰、盲目与缺乏技术禀赋问题,相对于生产性资本与生产机会获得,无论是转移支付还是信贷资本的贫困人口现金获得,总是具有更高的福利改善与贫困减缓效应。其理由包括:一是以Hassan和Choudhury[18]为代表的学者认为,产业扶贫具有更高的交易成本与产业选择成本,从而稀释了扶贫资源 。二是贫困户的现金获得对短期福利的改善将是产业扶贫难以实现的,同时“大户+贫困户”的产业合作模式中大户的反向福利剥夺也是难以避免的[19],这可能造成贫困户在政府主导扶贫产业中的相对弱势与退出。三是致贫原因的复杂性可能造成产业禀赋与贫困人口个体禀赋的偏离,从而使得产业扶贫仅仅能够通过雇佣机会增加实现贫困人口覆盖,这甚至会降低贫困人口的收入实现[20]。

因为在资本稀缺性限制下,产业扶贫与个体扶贫总是存在替代关系。此外,Acemoglu和Robinson[21]还认为,虽然针对贫困人口的小额信贷等金融工具能够加速消费平滑与资本积累,但在产业扶贫框架中,当扶持主体从贫困个体转移到产业时,金融机构难以很好地平衡“资本盈利目标”与“减贫公益目标”的冲突,会影响到专项金融扶持资本的减贫实现。Montalvo和Ravallion[22]则基于印度与柬埔寨样本实证考察了产业扶贫的减贫表现,认为产业扶贫与救济和个体信用贷款等扶贫工具相比较,并未表现出更好的减贫效应,其原因在于贫困户的产业选择通常是盲目的,且这种盲目性在政府与金融机构介入时也难以规避,从而使得产业扶贫的金融资本存在更为浪费与低效的问题。宫留记[23]的研究也证实,虽然我国将金融扶持资本的甄别责任转移到政策性银行,但扶贫产业选择存在主体不明、产业甄别效率低下、产业选择合理性不高等问题,“精英捕获”与“扶富不扶贫”等由于主体目标冲突与策略偏差导致的扶贫“失靶”问题依然较为普遍。

考虑到产业扶贫与个体扶贫的政策效应问题尚有待厘清,也因为现有文献中对我国产业扶贫的实际减贫效应并未进行充分、合理与全面的评估,本文尝试在“精准+产业”扶贫的制度框架中,结合我国“先试先行”的政策实施范式,以我国2014年开始设立的6个扶贫改革试验区为样本,基于准自然实验的实证思路检验与考察产业扶贫的实际减贫效应,在分析减贫实现影响机制基础上,回答“产业扶贫是否具有更好的贫困摆脱效应”这一关键问题,从而为我国产业扶贫政策的合理性与多主体“共赢扶贫生态”的构建提供必要依据。

本文的主要贡献体现在以下两点:一是在我国扶贫政策已基本完成“产业扶贫”转向,差异化政策实施样本相对匮乏的约束下,通过扶贫改革试验区这一存在倾斜性产业扶贫资金注入的对象,基于准自然实验的思路构建“高强度产业扶贫组”与“低强度产业扶贫组”,通过双重差分模型分离出产业扶贫的实际减贫效应,实现对产业扶贫政策效应的精准评估。二是注意到我国政策供给与政策实施具有典型的“显性集聚效应”,可能导致实证模型存在“更好的减贫实现引致更多的产业扶贫资金供给”的反向因果与解释变量内生化,因此引入工具变量有效控制了内生性问题,保证了参数估计的一致性。

二、研究思路与模型设计

现有文献中,相对缺乏对产业扶贫的减贫效应进行直接性定量评估的研究,少数文献如Montalvo和Ravallion[22]、申云和彭小兵[16]都是在一个因果建模框架中,将多种贫困摆脱模式与政策工具同时引入,通过比较政府救济资金与金融信贷资本、个体信贷与产业融资以及政府扶贫资金的不同投入方式,如基础设施建设投资、人力资本培训投资等的差异性减贫结果,论证最优的扶贫模式与政府最佳扶贫路径问题。但正如Crook[10]所指出的,“减贫实现往往是多种政策工具综合作用的结果,政策间也往往存在互补或替代性关系,这使得分离出具体政策的影响总是相对困难,更遑论贫困个体的自选择行为也一定程度上影响到对政策工具的定量评估”。

贫困个体的自选择行为主要是指,由于贫困个体的理性程度、健康与人力资本水平以及致贫原因的差异化,贫困人口对不同政策工具具有自我筛选与自我排斥的意愿与行为,这种自选择行为的存在会影响扶贫资源的个体配给,进而造成对不同扶贫工具的政策效果评价的失准。这实际动摇了上述研究范式的基础。

我们考察产业扶贫贫困摆脱效应的另一個困难在于,在产业维度上总是难以实现对“扶贫产业”与“非扶贫产业”的准确剥离,因为一个必须承认的事实是,所有产业的发展,通过工人雇佣、产业联动、税收与转移支付等都表现出一定的扶贫功能,而产业扶贫专项信贷资本也难以避免地会向关联产业溢出与转移。为解决这一困难,以Hassan和 Choudhury[18]、李志平[17]为代表的研究在“金融扶持资本—扶贫产业发展—减贫实现”的逻辑框架中放弃了对扶贫产业的测度,直接通过分析金融扶持资本的减贫效应来实现对产业扶贫政策的评价,

这一分析思路隐含的逻辑是,更多的金融扶持资本或专项信贷的注入,总是能够实现更好的扶贫产业发展。但这一研究范式存在一个难以回避的问题是,扶贫产业金融扶持效率是存在差异的,同时,扶贫产业的发展也有其内在产业逻辑,并不完全取决于金融资本的扶持强度。

不过,Scott和Porta[24]对集权型还是民主型政府更存在减贫约束的分析,却为考察产业扶贫的贫困摆脱效应提供了思路,Scott和Porta[24]使用亚洲与非洲73个样本国进行了集权与民主政府的倾向得分匹配,然后通过分析政府贫困议案数量的差异实现了对相关问题的论证。而与之相似的是,我国政府的制度实践与政策推进路径具有典型的“先试先行”与“先点后面”特征,更具体地说,我国自2014年确立“精准+产业”的扶贫战略思路后,2013年7月—2015年11月,先后批准了6个国家级扶贫改革试验区,

6个扶贫改革试验区包括辽宁阜新、江苏宿迁、广东清远、山东淄博、福建三明、浙江丽水。但在具体的试验区选择上,却并未集中在贫困人口数量最多、资源禀赋与自然条件最为恶劣、农业基础更为薄弱、致贫原因更为复杂的传统“老少边穷”地区,而是有意识地选择了具备基础性产业基础、存在相对区位优势、资源禀赋相对特殊易于发展特色农副产业的相关地区,其政策目的性相对明显,即扶贫改革试验区实际是扶贫战略重心向产业扶贫转移的政策实践区,以探索“政府+金融支持”的双主体产业扶贫支持模式,产业扶贫也作为扶贫的最主要内容成为扶贫改革试验区扶贫政策实践的核心,

2017—2018年6个扶贫改革试验区评估报告中,都将产业扶贫作为加速实现贫困摆脱的主要方式。从这个意义上讲,“扶贫改革试验区”实际上具有典型的“产业扶贫试验区”属性。

而同期,除了扶贫改革试验区外,在我国扶贫工作的攻坚对象——集中连片特困区的435个贫困县中,虽然自2014年产业扶贫基调确立后也开展了大量产业扶贫实践,国家开发银行和中国农业发展银行等大型金融机构的产业扶贫专项信贷也在持续供给,但这些地区相对扶贫改革试验区而言,产业基础条件相对薄弱,抗市场风险能力较弱,是“产业扶贫试验区”模式成熟后重点推广的政策后验地区。沿着Scott和Porta[24]的思路,这些非改革试验区的集中连片特困县与扶贫改革试验区据此构成了政策供给强度具有显著差异的“高强度产业扶贫样本组”与“低强度产业扶贫样本组”,这种配对样本的存在,使得在干预—控制框架下能够通过比较不同样本组贫困摆脱的差异性结果分离出产业扶贫的实际减贫效应,从而使得检验“产业扶贫是否具有更好的贫困摆脱效应”成为可能。

由此,本文选择6个国家扶贫改革试验区所辖的33个县与除此之外的402个集中连片特困县进行干预实验配对,

扶贫改革试验区中还包括9个城市,考虑到城市扶贫与农村扶贫的政策路径差异,本文实证样本并未包括这些城市。将6个国家扶贫改革试验区所辖的33个县定义为试验组(T=1),将剩余的402个集中连片特困县定义为对照组(T=0),并借助于双重差分模型以控制样本事前差异导致的异质性与其他共时性变量的冲击,以分离出产业扶贫政策实施的贫困摆脱净效应,据此,产业扶贫的贫困摆脱效应双重差分模型可表示为:

porit=κ+αfinit+γfinit×Tit+∑βjXit+εit(1)

其中,porit为各贫困县的贫困摆脱效应测度变量;finit为产业扶贫变量,以衡量产业扶贫政策的实施强度。在实际測度上,由于产业扶贫资金主要源自开发性金融机构和政策性金融机构的专项信贷供给,因此,本文直接使用各样本县国家开发银行与中国农业发展银行产业扶贫专项信贷投放量作为代理变量加以测度;

Tit=1代表实验组,以此表征存在高强度的产业扶贫政策实践;Tit=0代表对照组,以此表示低产业扶贫政策实践。此时,高、低强度产业扶贫样本组中产业扶贫政策强度的差异,就主要由产业扶贫专项信贷供给总量差异与配对样本间异质性差异共同测度,因为一个可见的事实是,我国在扶贫产业发展上,除国家开发银行与中国农业发展银行的专项信贷配给外,也存在大量的财政帮扶资金,同时,各县域政府对扶贫产业也实施了不同程度的免征营业税、免工商注册费等相关优惠。

如浙江丽水明确规定,自2016年起,财政扶贫资金必须保证超过70%的资金投放到扶贫产业中,而广东清远也要求乡镇一级扶贫资金中用于产业扶贫的资金比例不能低于60%。

此时,模型(1)中参数SymbolaA@

就测度了同生群组的产业扶贫贫困摆脱效应。而SymbolgA@

为实验组与对照组的贫困摆脱偏离, SymbolaA@

+SymbolgA@

就完整地衡量了产业扶贫对贫困摆脱的整体效应。而Xji为模型中其他与贫困摆脱相关的影响变量。

三、产业扶贫的贫困摆脱效应模型分析

(一)样本及变量说明

本文样本包括集中连片特困地区的435个贫困县,其中属于6个国家扶贫改革试验区的县域样本共33个,剩余非试验区贫困县样本402个,模型所涉及数据均来自《中国区域经济统计年鉴2014—2018》 《中国县市社会经济统计年鉴2014—2018》以及2014—2018年各省直辖市统计年鉴,还有部分数据来自《中国农村贫困检测报告2014—2017》,文中涉及的扶贫产业专项信贷投放量数据则根据国家开发银行和中国农业发展银行网站等公开数据进行整理所得。

在时序期的选择上,考虑到2013年7月我国才首次设立扶贫改革试验区,因此,最终时序期确定为2014—2018年,由于江苏宿迁、山东淄博获批扶贫改革试验区时间为2015年,因此模型(1)中构建的实际是存在一定缺失值的非平衡面板模型。

(二)变量选择与测度

在贫困摆脱变量porit的测度上,现有研究或者使用加权贫困距指数与贫困距等,即以标准贫困线为基准,比较诸样本实际收入与贫困基准线间的距离来衡量减贫效果[25],或者强调收入的福利实现过程,以消费水平或恩格尔系数来实现对贫困的间接测度[26],或者直接使用贫困人口数量来替代以考察贫困人口变动的趋势特征。但由于我国数据统计中仅仅有历年全国基准整体贫困线,此时采用FGT指数由于参照基准不存在县域样本差异实际等同于使用收入变动来衡量贫困,而无论是使用贫困人口还是恩格尔系数,难以规避人口流动(基于扶贫导向的整体搬迁)以及消费结构与产品结构升级产生的偏差,使用贫困人口净存量测度贫困摆脱又无法准确反映收入增长的持续性效应,也难以分离出贫困收入标准调整的影响,因此,本文直接使用各贫困县人均收入的自然对数值衡量贫困程度与贫困摆脱效应。而解释变量finit,本文直接使用国家开发银行与中国农业发展银行历年度各贫困县产业扶贫专项信贷资金本年发放量,同时模型中还引入了产业扶贫专项信贷投放二次项变量,以考察产业扶贫专项金融扶持与产业资本注入对贫困摆脱的非线性效应。

在控制变量的选择上,参考汪三贵和郭子豪[14]、申云和彭小兵[16]的研究,引入县域政府扶贫财政资金投入变量govit以分析政府扶贫资金投入对贫困摆脱的影响,并以各县统计年鉴中本级财政支出中的扶贫开发支出分项数据测度。同时引入各样本县农户平均拥有农机具购买价格测度初始资本存量作为农机资本规模的替代变量以分析其对收入的影响。

借鉴Wang 和Androws[25]的研究,引入农村居民收入结构变量incit以考察贫困个体对农业经营活动的收入依赖性对贫困摆脱的影响,正如Wang和Androws[25]所证实的,当贫困户存在对农业生产的刚性依赖时,贫困将表现出固化特征,此时贫困摆脱将愈加艰难,在实际测度上,本文使用各贫困县农村家庭收入中非农收入占比衡量。

考虑到区位影响与产业禀赋资源的影响,本文引入了各贫困县区位优势变量locit以考察贫困县区位优势对贫困人口增收与就业机会的影响,具体的locit本文使用各样本县与其所属省份中最近的大型城市(城市户籍人口数量超过300万)间直线距离作为代理变量。

此外,借鉴刘芳[26]的研究,本文引入了衡量城乡收入差距的变量ucit以测度产业结构外生约束下收入分配特征对贫困人口收入变动的影响,因为一个明显的事实是,城乡收入差距较大时,这种存在倾斜性的收入分配格局将显著地影响到贫困人口分享经济增长收益的能力,同时也便于考察宏观经济发展对贫困个体的涓滴影响与增量释放效应。具体的城乡收入差距变量使用各样本县城镇居民平均工资与农村人均纯收入之比加以测算。 模型中所涉及变量的标识与测度方法如表1所示。

(三)模型设计与估计

在对模型(1)进行估计时,一个被相关研究忽略的问题是,贫困摆脱可能存在对产业扶贫专项信贷投放量的反向因果关系,从而导致模型内生解释变量问题,这种反向因果存在的理由在于,我国政策供给与政策实施具有典型的“显性集聚效应”与“绩效导向偏好”[27],

在王文举和范合君[28]的研究中,这种显性集聚也被称为政绩信号导向。张军[29]认为,这种政绩信号导向的根源在于政府甄别的低效率与过度政绩追求。即当某一政策在某个地区显现出较好的政策绩效时,延续性的政策资源将会进一步向这一地区集中,从而呈现出显性集聚。对产业扶贫的信贷供给主体来说,当某个贫困县获得了较好的产业扶贫表现时,无论基于信贷资金快速回笼还是减贫实现的绩效表现,信贷供给主体都存在继续加大信贷投放的“挑选赢家”意愿。从财政资金走向看,扶贫改革试验区的增收效应显著,也往往导致有限财政扶贫资金向这些地区集中,如中央政府更多地扶贫专项资金注入、当地政府更多地扶贫技术服务与税收优惠等,这会形成“更好的减贫实现引致更多的产业扶贫资金与政策供给”因果链,从而由于回馈效应的存在导致解释变量finit的内生性。

为控制内生解释变量对参数估计非一致的影响,基于面板数据结构,本文引入测度贫困变动的收入变量滞后一期porit-1以控制模型内生性对参数估计的影响,在面板模型的形式选择上,考虑到模型(1)中存在时序不变的变量locit,因此使用随机效应面板模型,并使用动态广义矩方法进行参数估计以控制因变量滞后对参数估计的影响。

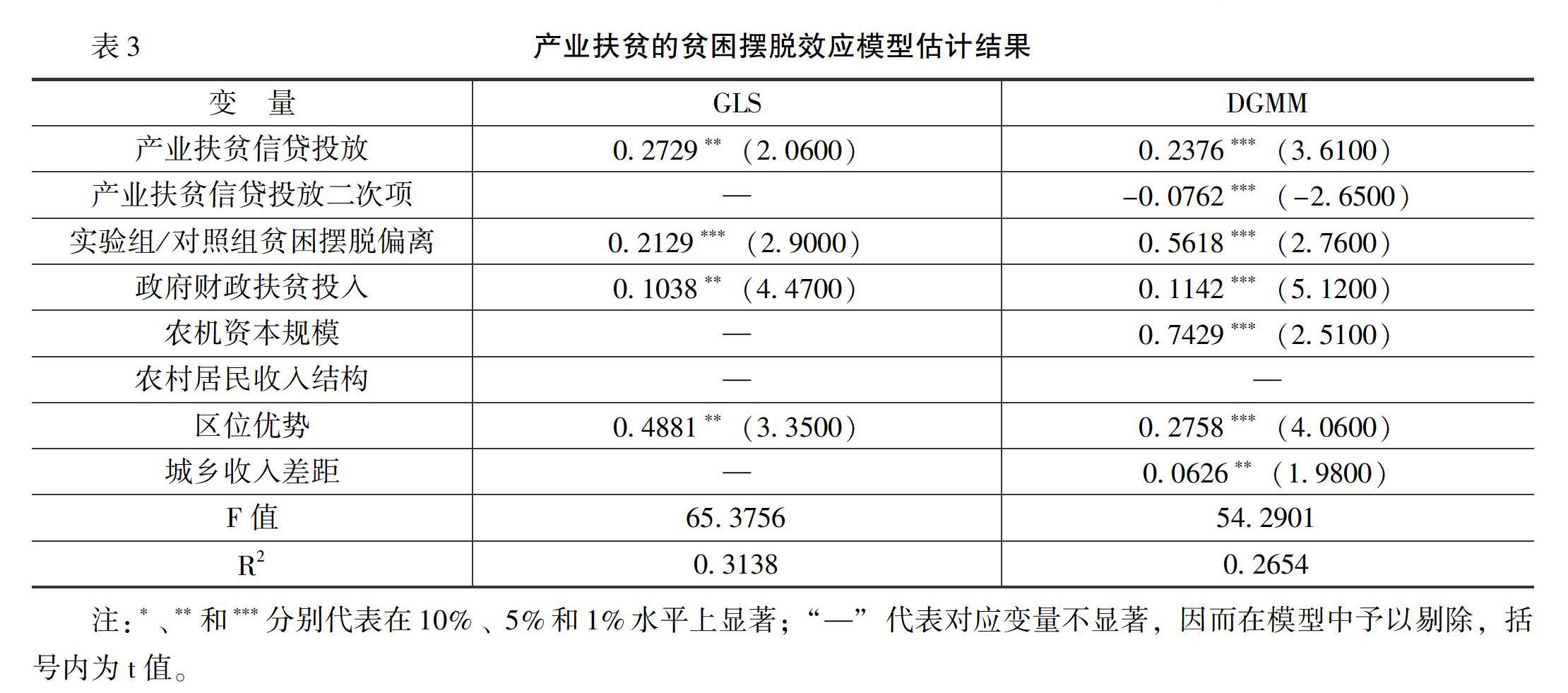

LM检验结果证实,模型存在一阶自相关,因此,最终模型引入了AR(1)以控制自相关对参数估计精确性的影响,估计结果如表3所示,同时,本文还给出了GLS估计结果并报告于表3中。

本文还对相关变量进行了Fisher-PP与IPS面板单位根检验,结论表明,农机资本规模为I(1)变量,而其余变量均为平稳变量,考虑到本文时序期仅为4年(存在一期滞后),因此未对农机资本规模进行平稳性处理而直接进行回归。后续的检验也证实模型残差为平稳变量,因此可以排除伪回归问题。

(四)产业扶贫与贫困摆脱

首先,根据表3的估计结果,模型(1)在两种估计方法下的结果具有显著差异,GLS估计中存在4个不显著变量,而使用DGMM后,不显著变量的数量减少为1,这意味著引入porit-1进行内生性处理是必要的,我国政策实施的“显性集聚”特征得到了侧面的证实。

从参数估计结果看,在本文构建的DID 模型中,产业扶贫的专项信贷投放与贫困县人均收入显著正相关,这与申云和彭小兵[16]对链式金融的考察结论一致,

在申云和彭小兵[16]的研究中,为了区分产业扶贫金融资本与贫困户个体信贷资本,特别地将产业扶贫专项信贷定义为了产业链式金融。即当前这种基于扶贫产业为对象的专项金融扶持,通过将信贷主体从贫困个体转移到扶贫产业,确实能够加速贫困人口向社会产业大循环的纳入,并借助于“以大户带小户”以及“小户协同整合”突破贫困人口的产业起始障碍,从而通过就业覆盖、合作经营构建贫困人口的内生增收路径,进而实现存在持续效应的贫困摆脱结果。相较于传统的针对贫困户个体的小额贷款,产业扶贫专项信贷由于存在对贫困户产业选择的“硬约束”,一定程度上克服了贫困个体由于文化、意识与生产经营不足导致的“盲目性”以及贫困人口的非理性及过度风险规避[8],因而有助于贫困人口在产业循环中实现“稳收”与“增收”目标,进而提升信贷资本的扶贫效率。

与此同时,根据表3,测度同生群组中“高强度产业扶贫”与“低强度产业扶贫”的贫困摆脱偏离系数SymbolgA@

也显著正相关于贫困县样本的人均收入变动,且其影响强度甚至超过产业扶贫专项信贷投放,这意味着产业扶贫存在典型的“政策合力性”效应,也就是说,如果将扶贫改革试验区视为一种密集多元化政策供给下的高强度产业扶贫试验区范本,

由于难以有效剥离出扶贫改革试验区的单一政策效果,本文只能将扶贫改革试验区的减贫实现视为一种在多种配套扶贫政策与多种扶贫资源供给下的结果。则这种综合政府、开发性金融机构、产业部门与社会部门的综合性产业扶贫治理框架相对于单纯的信贷扶持确实表现出更强的政策合力,也能够实现更好的贫困摆脱效应。政府完善产业基础设施、银行提供信贷资本支持、产业部门保证技术支撑与市场服务,这种多主体协同式的扶贫模式确实应该成为未来一个阶段我国扶贫政策的主要模式。上述基于“高强度产业扶贫组”与“低强度产业扶贫组”的比较结果再一次证实了金融支持下产业扶贫具有更好的减贫实现能力。

但是,值得注意的是,估计结果中产业扶贫专项信贷投放二次项对人均收入的影响却显著为负,即针对产业扶贫的金融信贷供给存在收入增长与贫困摆脱的边际递减特征。

在相关研究中,这种边际递减效应也可以理解为,产业扶贫的专项信贷资本对贫困摆脱存在倒U型作用机制。这意味着,产业扶贫专项信贷的注入,虽然能够在短期内实现贫困人口的产业对接,增加贫困人口收入,但产业规模实现所必须的技术支撑、产品选择、市场判断、管理与组织效率要求,却难以单纯依靠专项信贷投入的增长来解决,部分贫困地区出现的扶贫产品过剩现象就是典型的例证。虽然本文的时序期仅仅覆盖四年,难以实现对产业扶贫长期效应的准确评估,但至少意味着强化产业扶贫贫困摆脱效应的政策着力点应在提高专项信贷供给量的同时,还应该充分关注扶贫产业的非资本性帮扶,如给贫困户提供技术服务、借助电子商务拓展销售渠道、培养贫困户借助长期合同平滑价格风险等,从而在推动贫困地区扶贫产业资本融通和资源有效配置的同时,通过扶贫产业自循环来培育贫困群体的自我可持续的造血机制,实现收入的可持续,也只有在这种综合性的多维度的“精准扶贫”政策框架中,才能够有效地克服产业扶贫对象甄别的低效率与“失靶”问题,并一定程度上限制贫困人口“才能缺失”对扶贫产业的影响,进而实现扶贫产业与贫困人口的共同发展。

再来考察相关控制变量对贫困摆脱的影响,根据表3的估计结果,政府财政投入的减贫效应是得到实证支持的。当前,我国财政扶贫资金的主体在集中到产业扶贫同时,贫困地区基础设施建设投入力度的加大、转移支付强度的提升以及新农合等农村居民社会保障力度的增加,确实有效地加速了减贫实现,即使在“产业扶贫”的大框架中,财政扶贫资金的投入依然是不可或缺的。在当前“政府+开发性金融机构”的产业扶贫支持体系中,将开发性金融机构功能集中在贫困个体产业甄别与选择、贫困地区市场建设与金融生态优化、特色扶贫产业链整合与价值链提升,将政府功能集中在增强转移支付社会保障能力、提升产业基础环境条件、完善风险分担保障机制,确实能够提升“精准+产业”的政策合力,提高贫困人口的贫困摆脱效应。

此外,由表3可知,以人均农机购买支出测度的农机资本规模也与贫困摆脱正相关,说明基础性的资产禀赋与资本存量,在贫困人口脱贫实现中依然作用巨大,物质资本匮乏导致的再生产能力薄弱,成为对农业经营存在刚性依赖贫困人口难以逾越的资本障碍,也降低了其增产、增收的可能,这进一步说明产业扶贫资本,以生产资料方式注入即“送猪崽”[17],确实相对于传统的救济型扶贫与针对贫困个体的“折现金”更能够实现内生性贫困摆脱,

在李志平[17]的研究中,其进一步比较了生产资本注入的不同方式GTP与GSP的福利实现差异。不过以非农性收入占比衡量的农村居民收入结构对贫困县样本的增收却不存在显著影响,考虑到本文样本期为2014—2018年,这意味着外出务工虽然一定程度上能够克服农业基础条件薄弱造成的收入减少,

这种农业基础条件薄弱主要包括较少耕地、相对恶劣的自然与气候条件、过于偏僻的地理位置使得难以将剩余农产品变现等。但已经不再能够作为实现贫困摆脱的基础性路径,贫困人口的外出务工与迁移在能够“稳收”的同时已经难以实现“增收”。当然,这可能与贫困人口学历相对较低、技能不足和市场意识薄弱有关。

概况来看,以扶贫产业专项信贷作为主要扶持模式的产业扶贫,相对于传统的基于贫困户个体的小额信贷而言,确实表现出更为突出的贫困摆脱效应,这种以“产业资本”而非“信用资本”为主要方式的金融扶贫策略,能够为贫困户融入特色产业发展提供倒逼机制,从而通过雇工、分红、入股等利益联结机制构建贫困人口持续性的增收机制,这即证实了基于产业而非个体进行扶贫资源配置的合理性,也为我国在精准扶贫战略下政策重心向产业扶贫转移提供了政策依据。

当然,产业扶贫的具体减贫效应还依赖于政府、开发性金融机构、社会主体多维度的扶贫支持,扶贫产业的持续性发展问题也一定程度上制约着产业扶贫的减贫实现,这意味着构建一个能够实现参与主体“共赢生态”的政策体系,将成为现阶段产业扶贫政策体系优化的主要方向,也决定着我国精准扶贫战略实施的具体效果。

四、结 论

本文基于准自然實验的实证思路,在一个干预—控制的反事实框架中,利用扶贫改革试验区样本,在构造“高强度产业扶贫组”与“低强度产业扶贫组”的基础上考察了产业扶贫的贫困摆脱效应,在为“产业扶贫”政策的合理性提供依据的同时,也试图寻找进一步优化产业扶贫政策体系的思路。

本文结论包括:相对于一般性的基于贫困个体自主配置扶贫资源的小额信用贷款,基于扶贫产业为对象的专项金融资本扶持,确实能够通过推动贫困人口向社会产业大循环的纳入,构建贫困人口的内生增收路径,也因此表现出更好的收入增长效应与贫困摆脱效应,而扶贫改革试验区在密集政策供给与扶贫政策“组合拳”的影响下,相对于其他贫困县而言,也确实实现了更为突出的贫困减缓效应。不过,产业扶贫中扶贫产业专项信贷投放对贫困减缓的作用存在边际递减特征。受制于贫困人口发展产业的“市场禀赋不足”,扶贫产业的发展也存在供给结构优化和可持续发展问题。

此外,财政资金的投入对贫困摆脱的作用依然是显著的,转移支付的增加、农村基础设施条件的改善、产业环境的优化,确实能够进一步提升扶贫产业专项信贷的产业支持效率,从而通过政策合力的形成,加速减贫实现。贫困人口的资产禀赋特别是资本稀缺,确实是导致贫困以及“脱贫再返贫”的重要原因,这进一步从侧面论证了产业扶贫所实现的“资本注入”的不可或缺性。

上述结论背后的政策蕴意可以理解为,既然产业扶贫具有更好的减贫效应,现阶段以“产业精准扶贫”为思路的扶贫政策体系具有合理性,与一般的“救济式”“合作式”扶贫相比,以产业发展为着力点的产业扶贫能够通过贫困人口“造血机能”的恢复保证更高的扶贫效率,同时也能够适度地克服“扶贫失靶”等问题。但是,扶贫产业在离开信贷资本支持后是否能够在市场竞争中得到更好的发展,将决定着我国产业扶贫政策的最终效果,至少从扶贫改革试验区的经验看,构建政府、银行、社会、产业部门等多元主体参与的综合性扶贫政策框架,从市场、信息、产业、技术等多个方面推动扶贫产业发展,才能够保证扶贫资源的高效益,推进贫困地区发展和全面建成小康社会目标的实现。

参考文献:

[1] 林伯强.中国的政府公共支出与减贫政策[J].经济研究,2005,(1):27-37.

[2] 邓维杰.精准扶贫的难点、对策与路径选择[J].农村经济,2014,(6):78-81.

[3] 沈茂英.四川藏区精准扶贫面临的多维约束与化解策略[J].农村经济,2015,(6):62-66.

[4] 李金亚,李秉龙﹒贫困村互助资金瞄准贫困户了吗——来自全国互助资金试点的农户抽样调查证据[J].农业技术经济,2013,(6):93-105.

[5] Caldés,N.,Coady,D.,Maluccio,J.A.The Cost of Poverty Alleviation Transfer Programmes: A Comparative Analysis of Three Programmes in Latin America[J].World Development,2006,34(5): 818-837.

[6] Meng,L.Evaluating Chinas Poverty Alleviation Program: A Regression Discontinuity Approach[J].Journal of Public Economics,2013,101(2): 68-85.

[7] 葛志军,邢成举.精准扶贫:内涵、实践困境及其原因阐释——基于宁夏银川两个村庄的调查[J].贵州社会科学,2015,(5):157-163.

[8] Kahneman ,D.Maps of Bounded Rationality:Psychology for Behavioral Economic[J].The American Economic Review,2003,93(5):1449-1475.

[9] 王國勇,邢溦.我国精准扶贫工作机制问题探析[J].农村经济,2015,(9):46-50.

[10] Crook,L.J.Determinants of Consumption Expenditure and Poverty Dynamics in Urban Ethiopia: Evidence From Panel Data[J].Review of International Political Economy,2010,36(2): 302-330.

[11] 阿比吉特·班纳吉,埃斯特·迪弗洛.贫穷的本质:我们为什么摆脱不了贫穷[M].景芳译,北京:中信出版社,2013.12-23

[12] 左停.致力建立稳定脱贫的长效机制[J].人民论坛,2017,(6):11-17.

[13] 刘世成.扶贫小额信贷的瞄准机制与绩效评估实证分析——基于四川R县数据[J].西南金融, 2016,(8):12-14.

[14] 汪三贵,郭子豪.论中国的精准扶贫[J].贵州社会科学,2015,(5):147-150.

[15] Laffont,J.J.Privatization and Incentives[J].Journal of Law Economics & Organization,1991,12(33): 221-240.

[16] 申云,彭小兵.链式融资模式与精准扶贫效果[J].财经研究,2016,(9):4-15.

[17] 李志平.“送猪崽”与“折现金”:我国产业精准扶贫的路径分析与政策效果模拟[J].财经研究, 2016,(9): 4-15.

[18] Hassan,A.,Choudhury,M.A.The Challenge in Poverty Alleviation: Role of Islamic Microfinance and Social Capital[J].Humanomics,2013,68(4):775-796.

[19] Sasmal,R.,Sasmal,J.Public Expenditure,Economic Growth and Poverty Alleviation[J].International Journal of Social Economics,2016,43(6):604-618.

[20] Anderson,G.Making Inferences About the Polarization,Welfare and Poverty of Nations: A Study of 101 Countries 1970—1995[J].Journal of Applied Econometrics,2004,19(5):537-550.

[21] Acemoglu,D.,Robinson,J.A.Why Nations Fail: The Origins of Power,Prosperity and Poverty[J].Development Policy Review,2014,32 (1):154-156.

[22] Montalvo,J.G.,Ravallion,M.The Pattern of Growth and Poverty Reduction in China[J].Journal of Comparative Economics,2009,38(1):2-16.

[23] 宫留记.政府主导下市场化扶贫机制的构建与创新模式研究——基于精准扶贫视角[J].中国软科学, 2016,(5):154-162.

[24] Scott,P.A.,Porta,K.Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries[J].Govermance,2004,17(4):525-548.

[25] Wang,H.C.,Androws,K.The Third Way and the Third World: Poverty Reduction and Social Inclusion in the Rise of Inclusive Liberalism[J].Study of Finance & Economics,2012,11(16): 440-471.

[26] 刘芳.贫困地区农村金融减贫效应、运作机理与路径选择研究[D].西安:陕西师范大学博士学位论文,2016.29-38.

[27] 周黎安.中国地方官员的晋升竞标赛模式研究[J].经济研究,2007,(6): 36-50.

[28] 王文举,范合君.我国地区产业同构的原因及其对经济影响的分析[J].当代财经,2008,(1): 85-89.

[29] 张军.分权与增长:中国的故事[J].经济学(季刊),2007,(10):21-52.