创业者幸福感从哪里来?

2019-11-23苏晓华周焱杨赛楠

苏晓华 周焱 杨赛楠

摘 要:创业活动赋予的社会符号与经济意义将如何影响创业者幸福感?本文从自我决定理论的视角,将创业结果实现的外在需求满足与创业活动本身实现的内在需求满足相结合,分析两类需求满足与创业者幸福感之间的关系及边界条件。基于2016年中国劳动力动态调查的实证研究发现:内外需求满足与创业者幸福感之间存在正相关关系;地区大男子主义会强化外在需求对幸福感的促进作用,但会弱化内在需求对幸福感的促进作用;公平感知则会强化外在需求与幸福感之间的正相关关系。本文不仅揭示了创业者幸福感的影响机制,同时也扩展了基于转型经济背景下幸福感研究的分析框架。

关键词:创业者幸福感;自我决定理论;需求满足;大男子主义;公平感知

中图分类号:F279.2 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2019)10-0130-08

一、问题的提出

对创业者而言,经济与财务上的收获并不是创业活动的唯一驱动力,特别是对那些从风险—回报角度来看很不可思议的创业活动,创业动力还来源于创业者所获得的快乐、幸福、成就感等非经济补偿[1]。作为个体主观体验的幸福感被视为驱动创业者砥砺前行的重要动力,也被视为创业成效的一个关键表征,是一个值得深究的话题。从已有研究来看,对创业者幸福感的研究仍存在不足:一是尽管幸福感是创业成功不可分割的部分,是衡量创业成败的关键心理指标[2],但创业研究多以生存、利润、成长等客观经济指标评价创业成败,对创业者幸福感等情绪体验的研究较少;二是相关研究多从满意度分析工作、收入和休闲与幸福感的关系,创业研究则主要关注绝对收入、相对收入或收入差距等外在创业结果对创业者主观情绪的影响[3],而忽略了创业活动本身为创业者带来的成长和价值;三是很少有实证研究考虑创业者动机,从需求满足的视角来探索创业者幸福的前因[4]。

创业者的幸福感并非简单来源于外在工作生活条件的改善,也源于内在个人价值的提升。这在一定程度上解释了为何实践中部分创业者即使创业收入微薄,他们依然感到幸福,仍然坚持创业。而且创业活动嵌入在社会经济环境之中,创业者的认知、价值观、需求取向受地区文化制度影响深远;个人特质也影响着创业者看待问题的视角,決定着他们在创业过程中的情绪体验。自我决定理论作为一个关于动机、情感、个性和环境互动的宏观理论,能够从内外在创业动机切入,研究需求满足对创业者幸福感的影响,同时也能够将地区大男子主义和个体公平感知纳入研究模型之中,进而分析两者对需求满足与幸福感之间关系的不同影响。本文结合外部宏观环境因素和内部微观个人因素,系统分析创业者需求满足与其幸福感之间的关系。本文可带来以下三个方面的研究意义:第一,基于自我决定理论从需求满足视角建立了一个影响创业者幸福感的系统模型。该模型从创业动机需求的角度丰富了幸福感的研究成果,结合外部宏观环境因素和微观个人因素,加深了对幸福感影响因素的理解。第二,揭示中国转型经济下的地区文化制度因素如何影响需求满足与创业者幸福感之间的关系。地区大男子主义是中国“男主外、女主内”传统观念积淀的结果,创业者的认知和价值取向不可避免受到非正式制度情景的引导。本文将需求满足与创业者幸福感的关系放入大男子主义这一特殊文化背景下考察,力图呈现非正式制度因素与需求满足的共同作用,深入探究影响创业者幸福感的因素。第三,分析个体差异对创业者幸福感的影响。公平感知是个体对社会整体的主观感受,影响着社会成员对事物的评判,是决定情绪体验的重要个人因素。

二、理论分析与研究假设

近年来,幸福感产生的原因和导致的结果越来越成为研究热点。作为社会成员生活的核心要素,幸福感不仅与个体工作、家庭等经历密切相关[5-6],而且对个人和社会均有重要影响,能够带来社会稳定、工作绩效提高等各种积极结果。有关个体幸福感的研究起源于哲学领域,随后发展至社会学和心理学领域,形成了快乐论(Hedonism)和意义论(Eudaimonism)两个理论视角。前者认为幸福涉及愉快的情绪感知和对生活满意度的判断,后者则表示幸福涉及个人能力的使用及发展、自我价值的实现。基于此,幸福感通常被划分为主观幸福感(Subjective Well-Being)和心理幸福感(Psychological Well-Being),前者是指个体对其情感体验和生活状态的主观评价,而后者则来自于个体的个人成就感[7]。与此不同,在经济学关于幸福感的研究并未区分幸福感的主观测量和客观测量,中,幸福感等同于与效用相关的比值或函数,在Branch[7]构建的衡量幸福感的模型中,幸福指数被解释为个人实际效用、经济收入、情感、个人特质、工作生活环境等共同决定的特征函数,而本文也借鉴了这一观点。

作为社会经济形式,创业通过突破性商业实践或社会创新,激发社会积极变革、促进社会幸福。同时,作为个体的就业选择,创业也是个人发展、成长和幸福感的潜在来源[9]。不同于传统就业者,创业者享有高度的工作自主性和控制权。他们从事自我导向的创业任务,不仅从工作中满足基本的生存需要,而且可实现其与生俱来的能力天赋,获得自我价值感[5]。幸福感高的创业者积极乐观、具有韧性、追求挑战,能够完成他人通常认为无法完成的任务,成为推动社会积极变革的动力,同时提高个人层面和社会层面的幸福水平。目前,幸福感仍是一个处于萌芽阶段的研究主题。其及时性与创业独特性的结合能够有效促进两个研究领域的快速发展,但实际将两者结合起来并侧重于创业者个人幸福感的研究甚少。,而且现有的创业研究多以生存、利润、成长等客观经济指标评价创业成败,鲜少考虑创业者的主观感受。但实际上,幸福感却是创业者坚持经营新企业的基础[4],若创业者长期无法从创业活动中获得幸福,初创企业是难以获得前进动力的[10],但遗憾的是几乎没有实证研究从创业活动特征可满足创业者的不同需求角度出发,探索其幸福的前因[4]。仅有的几项研究也只是狭隘地基于工作满意度,考察创业者和非创业者之间的差异。虽然研究表明创业者普遍比非创业者具有更高的工作满意度[11],其中的差异也多源于前者在平衡工作生活方面具有更大的灵活性,但仍不清楚创业活动作为一项特殊的就业形式,其不同的工作特征为何以及如何影响了创业者的幸福感。

(一)创业与幸福感之间的关系

相比于傳统的就业者幸福感研究,关注创业活动与创业者个人幸福感之间关系的研究极其稀少。研究发现,创业者往往对其工作更为满意,但这一结果不能简单地用创业收入、工作时间等工作输出结果来解释。毕竟创业者更能从工作中获取效用,在创业过程中用能力克服挑战,实现自我价值,享受创业任务本身的乐趣。换言之,创业者不仅重视创业结果对其外在需求的满足,而且重视创业本身对其内在追求的实现。从需求视角来看,货币性收入、工作时间等创业活动本身之外的结果实现了创业者就业选择的外在需求,而挑战性任务、能力提升等创业活动本身的特征则满足了创业者的内在动机需要。目前,研究者常用自我决定理论、程序性效用等构建工作对幸福感的影响分析。鉴于创业是一种特殊的工作形式,将自我决定理论的观点、程序效用的分析应用于创业领域,研究创业活动对创业者自身幸福感的影响是妥当的。

自我决定理论是一个关于动机、情感、个性和环境互动的宏观理论。自Deci和Ryan[7]的开创性研究以来,自我决定理论已有近50年的发展,学术研究和社会实践一直在不断检验和优化其内在一致性。目前,自我决定理论主要由认知评价理论、有机整合理论、因果取向理论、基本需求理论和目标内容理论组成[12]。自我决定理论的贡献之一是根据行动参与的不同原因或目标,辨识出个体行动的三种动机,即内在动机、外在动机和去动机。内在动机是行为者为享有工作本身所带来的乐趣或挑战以满足其内在心理需要而采取行动的原因,与之形成对比的是工作本身之外的可分离结果是行为者满足其外在需要的行为动机,而去动机则是指缺乏从事活动意图的动机。自我决定理论的观点认为当外部环境因素满足个体的不同心理需要,符合其行为动机时,个体就能获取幸福感。动机是个体与工作任务之间关系的基础,有研究者根据任务本身特征(如趣味性)和任务外结果(如收入)来分别定义内外在动机需求,其他研究者则以个体从动机需求的任务投入中所获得的满意度来界定两种动机需求[8],本文采纳了后一种观点。

作为一种就业形式,创业是创业者动机和需求的外化行为。以自我决定理论的观点来看,创业是创业者在内外部动机共同作用下的行为选择[12]。与传统就业者一样,创业者同样面临着生存问题,这在以解决自身就业难题为目的的创业者中体现得尤为明显。而创业活动产生的经济收入作为工作本身之外的可分离结果能够实现创业者生存所需的物质基础。创业的基本条件(如工作安全、工作时间)则满足了创业者在马斯洛需求理论中的低层次需要。创业的这些特征是创业者在内在动机不足时,选择创业和坚持创业的关键。而针对内在动机,自我决定理论提出了三个基本需求,即自主性、能力和关联性。对于许多创业者而言,获取创业收入等工作本身之外的结果只是其创业动机的一部分,实际上个体选择创业的另一重要原因是追求自身成就。创业者在创业过程中具有更大的工作灵活性,他们能够更好地按照自己的兴趣、意愿及价值观选择工作的内容和形式。创业任务的实施充分发挥了他们的创造力[9],满足了创业者工作自主性的需求。同时,创业活动本身更具挑战性,提供了支持创业者开发和提升知识技能的机会。创业者通过突出和展现个人能力增强了自身对社会环境的影响[10],心理满足和幸福感得到提升。此外,个体总期望追求有意义的工作,而创业恰恰满足了这一内在需求。通过给予更多表达工作意见和促进职业发展的机会,创业满足了创业者在尊重、社会归属及自我实现上的价值向往。内在需求的满足为创业者带来了积极的心理体验,按照自我决定理论的观点就是创业者在创业活动中能够享受到工作本身的乐趣,这种体验有利于促进创业者的成长和提升创业者的幸福感[11]。基于上述分析,提出如下假设:

假设1:创业活动对创业者外在需求的满足程度越高,创业者越幸福。

假设2:创业活动对创业者内在需求的满足程度越高,创业者越幸福。

(二)大男子主义的调节作用

需求常指个体有意识的欲望或动机,存在个体差异性。自我决定理论也认为社会背景因素、工作生活环境及个人性格特征都会对个体的需求满足产生影响[11],进而决定其工作满意度、生活幸福感。Deci和Ryan[8]指出幸福感与个体的需求满足、目标追求相关联。具体到创业领域,基于自我决定理论的权变观点,本文认为非正式制度——文化因素能够影响创业者的认知层次,从而作用于内外需求满足与其幸福感之间的关系。而大男子主义也正是一种亟待深入研究的社会文化因素。

性别角色观点规定了不同社会环境下(如工作和家庭场合),男性和女性被期望的形象和行为[12]。与之相契合的传统大男子主义,其基本思想是男性应该承担主要的家庭经济责任,能力天然地优越于女性。中国是一个以男性为主导的父系社会情境,男主外、女主内的传统角色分工导致男性不管是在家庭还是在社会中的地位均显著高于女性,是家庭的主要经济来源和资源提供者。同时,传统的性别等级观念迫使男性竭力维护自身的男性身份,当其社会身份受到威胁时,他们总期望通过更高的经济收入来突显与女性的差别[16],当其面对失业时,他们感受到的性别地位损失会明显高于失业女性[17]。传统的经济优势地位使得男性往往具有大男子主义。而随着改革开放的进行,新文化的强烈渗透使大男子主义思想受到了极大的冲击,但其影响并未消失。不过,长期的刻板思想仍然鼓励社会成员承担创造经济价值的风险,强调个人的经济实力。受大男子主义的影响,男性普遍认为自己在家庭和社会中扮演重要角色,是承担家庭责任和推动社会经济的动力源[13]。因此,在大男子主义思想浓郁的地区,人们以任务为导向,强烈地追求事业成功后的满足感,期望通过经济收入实现家庭责任和社会责任,并认为自身对家庭、社会的经济价值是其巩固权力和地位的基础。

创业嵌入在社会环境之中,因创业者不断与创业环境互动,大男子主义这一文化因素可通过影响创业者的偏好、认知和价值观而影响其价值追求,从而改变创业者内外需求的重要性,决定其行为取向。在大男子主义严重的地区,按照需求层次理论的观点,创业者可能更重视一些低层次的外在需求。例如,他们可能更希望通过创业收入的实现在社会、工作、家庭中保持绝对地位,因而他们更期望的是创业活动能够满足其经济目标等外在需求。当创业者更强调的外在需求得到满足时,经济能力带来了极大的安全感,从而增加了他们的积极情绪体验,因此,创业者也更可能感受到幸福。而在大男子主义薄弱的地区,经济收入等外在需求的重要性降低,创业者反而更加追求精神上的满足。他们更关注自己对工作生活的控制权,努力寻找或创造有利的工作环境,满足自身对工作自主性的需求。同时,创业者更享受创业互动中的乐趣,崇尚竞争的兴奋感,并通过发挥个人才能和实施创造性想法满足自身的能力和关联性需求[14]。此时,创业活动实现了创业者内在的高层次需求,有助于创业者获得幸福感。基于上述分析,提出如下假设:

假设3:大男子主义相对严重的地区,创业者从外在需求满足中获取的幸福感更高,反之更低。

假设4:大男子主义相对薄弱的地区,创业者从内在需求满足中获取的幸福感更高,反之更低。

(三)公平感知的调节作用

公平感知是个体对社会层面各种现象和事实的公平感受,是一种观念上的公平。有研究者将公平感知视为稳定的个人人格特质的结果[19],能够影响个体对事物的认知,从而对经济性和情感性结果产生不同的体验。目前,公平感知与工作结果之间已建立起良好的联系[19]。组织行为研究倾向于将公平感划分为3类,即分配公平、程序公平和互动公平。分配公平是社会成员对社会整体分配结果的公平性感知,反映了个人付出与结果的匹配程度;程序公平是社会成员对决定结果分配程序与过程的合理性评价,对决策的接受性起着决定性作用;互动公平则是社会成员所感知到的其他社会成员在社交等方面的尊重。数十年的实证研究和多个元分析评论表明[19],公平感知能够影响一系列的行为结果,包括工作满意度、任务绩效和相关的情绪体验。

自我決定理论的权变观点认为,创业者的个人差异能够影响其行为决策,以及由此产生的心理体验。因此,创业者对社会整体的公平感知能够影响内外需求满足与其幸福感之间的关系。具体而言,当创业者感知到的社会公平性较高时,他们认为自己能够公平地获取市场资源和发展机会[15],通过创业也能像其他人一样改善自身的工作生活环境,因而他们对于创业结果具有良好的接受度,在创业收入等工作本身之外的条件确实得到改善时,他们的生活满意度会更高,幸福感更高。与此同时,当创业者感知到的社会公平性较高时,他们认为自己与他人是平等的,社会环境能够给予其同样足够的空间去实现个人成长,发展个人价值,这一观念影响了创业者的价值追求和需求取向,激发出个体的自我实现意识。此时,创业活动本身对创业者内在需求的满足同样能够进一步促进其产生更高的幸福感。而当创业者感知到的社会公平性较低时,他们往往认为自己受到了社会的剥削,努力付出并未得到该有的回报,既没能享有原本更好的工作生活条件,也没有充足的机会发展个人能力,实现自我价值。因此,即使创业使得创业者的内外需求得到了一定程度的满足,但其内心的不公平感和受剥削臆想也会引起他们的不甘,进而降低其幸福感。基于上述分析,提出如下假设:

假设5:公平感知相对较高的创业者从外在需求满足中获取的幸福感更高,反之更低。

假设6:公平感知相对较高的创业者从内在需求满足中获取的幸福感更高,反之更低。

图1给出了本文的综合性理论模型框架。本研究本文的基本假设是创业者的幸福感产生于创业活动对其内外需求的满足。而这一影响路径受到宏观环境因素,即地区大男子主义的调节,它可能削弱或增强内外需求满足与创业者幸福感之间的正相关关系。公平感知作为微观的个人内在因素也会成为影响创业者幸福感的一个重要调节因素。

三、研究设计

(一)样本和数据来源

本文采用2016年中国劳动力动态调查数据(CLDS),数据合法来源为中山大学社会科学调查中心数据库。徐淑一等[21]、梁童心等[22]分别利用该调查数据研究了收入和公平感知对幸福感的影响,分析了职业选择对个体健康的作用。本文同样采用这一调查数据对相关主要变量进行测量。其中,除大男子主义指数来源于国家统计局的第六次人口普查数据外,其他变量均由中国劳动力动态调查数据题项进行测量。CLDS是全国第一个以劳动力为主题的全国性跟踪调查数据库,对中国城乡以村/居委追踪范围的家庭、劳动力个体开展每两年一次的动态追踪调查,建立劳动力、家庭和社区3个层次上的追踪数据库。CLDS 样本覆盖全国29个省份(不包括港澳台、西藏、海南),调查对象为样本家庭户中的全部劳动力(15—64岁的家庭成员)。在抽样方法上,采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法。2016年调查对2014年访问的村/居委、家庭和个体进行追踪访问,另采用轮换样本追踪方式纳入96个新的村/居委。访问的社区是在抽中的县区(PSU)中抽取的,PSU中所有村/居委被随机分成4份,每一份的样本总体都对全国具有代表性。

为了确保数据样本的合理性和有效性,按照以下标准进行严格筛选:筛选出职业类型为自雇或雇主的样本,剔除关键变量缺失的样本,剔除变量信息缺失较多和不符合客观事实的样本以保证样本准确性。最后获取1 904个有效的创业者样本。

(二)变量定义

1.因变量

幸福感(Happiness)可采用客观或主观标准进行测量。主观幸福感由是指个体对其情感体验和生活状态的主观评价。尽管主观测量的幸福感相对简单,但研究表明该指标在充分性、有效性和可比性上都具有相当高的效度和信度,准确地表达了个人感受。由于本文主要从微观的个体层面探讨创业活动对创业者幸福感的影响,因而主要采用CLDS的题项设计,据以计算幸福感。题项包括“(1)总的来说,您认为您的生活过得是否幸福?(2)总体来说,您对您的生活状况感到满意么?(3)总体来说,您对您的家庭经济状况感到满意么”依次赋值,非常不幸福=1,不幸福=2,一般=3,幸福=4,非常幸福=5,取3个指标的均值。

2.自变量

外在需求满足(EM)在于工作本身之外的结果,涉及经济收入、工作时间等因素的改善或实现。基于自我决定理论的主要观点,本文采用CLDS中5个相关题项计算外在需求的满足程度。,题项包括“请您对您目前/最后一份的工作状况进行评价—您对您工作的收入满意吗?”。题项包括“请您对您目前/最后一份的工作状况进行评价:您对(1)收入(2)工作安全性(3)工作环境(4)工作时间(5)工作合作者满意吗?”依次赋值,非常不满意=1,不太满意=2,一般=3,比较满意=4,非常满意=5,取5个指标的均值。

内在需求满足(IM)在于工作本身的特征,基于Gray等[16]的情景动机量表(SIMS),借鉴Rich等[17]的做法,本文采用CLDS中5个类似的题项计算内在需求满足程度。,题项包括“请您对您目前/最后一份的工作状况进行评价—您对您工作的工作有趣性满意吗?”。题项包括“请您对您目前/最后一份的工作状况进行评价:您对(1)晋升机会(2)工作有趣(3)能力和技能使用(4)他人给予工作的尊重(5)在工作中表达意见的机会满意吗?”同上依次赋值,取5个指标的均值。

3.调节变量

对于大男子主义(MC)指数,现有实证研究尚没有统一的数据来源,但各省每年0岁女婴死亡数占该省当年女婴出生数的比重在一定程度上能够反映各省的大男子主义程度。本文以最新的国家统计局第六次人口普查数据为基础,按照上述方式计算全国各省大男子主义指数。

公平感知(FP)反映了社会成员对社会整体公平性的主观感受,CLDS问卷调查中有关公平的问题是“您认为您目前的生活水平和您在工作上的努力比起来是否公平?”,反映了社会成员对其付出努力与收获结果之后的主观评价。因此,本文遵循徐淑一和陈平[18]的处理方式,也以此题项来衡量公平感知。也采用CLDS中的题项来衡量公平感知。题项包括“您认为您目前的生活水平和您在工作上的努力比起来是否公平?”依次赋值,完全不公平=1,比较不公平=2,说不上公平但也不能说不公平=3,比较公平=4,完全公平=5。

4.控制变量

结合现有的研究发现,性别、年龄、婚姻状况等社会人口特征对个体的创业选择具有一定的影响[19],同时,个体的政治身份、婚姻状况能够影响其社会资源的获取能力[20]-[23],从而通过社会资本为个人提供增加个人幸福感的渠道,而受教育程度决定着个体的问题解决能力,可促进个体迅速适应变化的环境,影响其幸福感。宗教信仰和健康水平同样对个人的创业选择具有直接影响[20],也影响着个体的幸福感。基于此,本文控制了性别(Gender)、年龄(Age)、婚姻水平(Marriage)、受教育程度(Education)、健康状况(Health)、政治身份(Party)、宗教信仰(Religion)、户籍(Census)、邻里信任(CT)、生活选择权(LC)等变量。

结合现有的研究发现,性别、年龄、婚姻状况等社会人口特征对个体的创业选择具有一定的影响[19]。在测量中,男性赋值为1,女性赋值为0。年龄根据2016减被调查者出生年份计算。初婚、再婚、同居赋值为1,其他赋值为0。同时,个体的党员身份能够影响其社会资源的获取能力[20]-[23],从而通过社会资本为个人提供一个增加个人幸福的渠道,而受教育程度决定着个体的问题解决能力,可促进个体迅速适应变化的环境,影响其幸福感。在测量中,党员赋值为1,其他赋值为0。未上过学=1,小学/私塾=2,初中=3,普通高中=4,职业高中=5,技校=6,中专=7,大专=8,本科=9,硕士=10,博士=11。宗教信仰和健康水平同样对个人的创业选择具有直接影响[20],也影响着个体的幸福感。在测量中,有宗教信仰赋值为1,其他赋值为0。健康水平根据CLDS调查问卷题项“您认为自己现在的健康状况如何?”编码,非常不健康=1,比较不健康=2,一般=3,健康=4,非常健康=5。此外,户籍类型(Census)、邻里信任(CT)、生活选择权(LC)等也被纳入控制变量。在测量中,农业户籍赋值为1,城市户籍赋值为0。邻里信任则根据CLDS题项“您对本社区(村)的邻里, 街坊及其他居民信任吗?”编码,非常不信任=1,不太信任=2,一般=3,比较信任=4,信任=5。生活选择权则根据CLDS题项“您觉得您选择自己生活的自由程度如何?”编码,从1—10依次赋值,完全没有选择权=1,有很大的选择权=10。主要变量的定义和测量如表1所示。

四、实证检验与结果分析

(一)描述性统计

表1为所有样本的描述性统计,幸福感的统计值表明不同创业者之间的幸福感差距不大;外在需求满足的统计值表明,创业活动在满足不同创业者的外在需求时存在的差距不大;内在需求满足的统计值表明,创业活动在满足不同创业者内在需求时存在的差距也不大,同时,可反映出创业活动在一定程度上更能满足创业者的内在需求;个体公平感知的统计值表明,不同创业者所感知到的社会公平感相差不大;地区大男子主义的统计值表明,各地区的大男子主义程度相差较大。

(二)创业者内外需求满足对其幸福感影响的回归分析

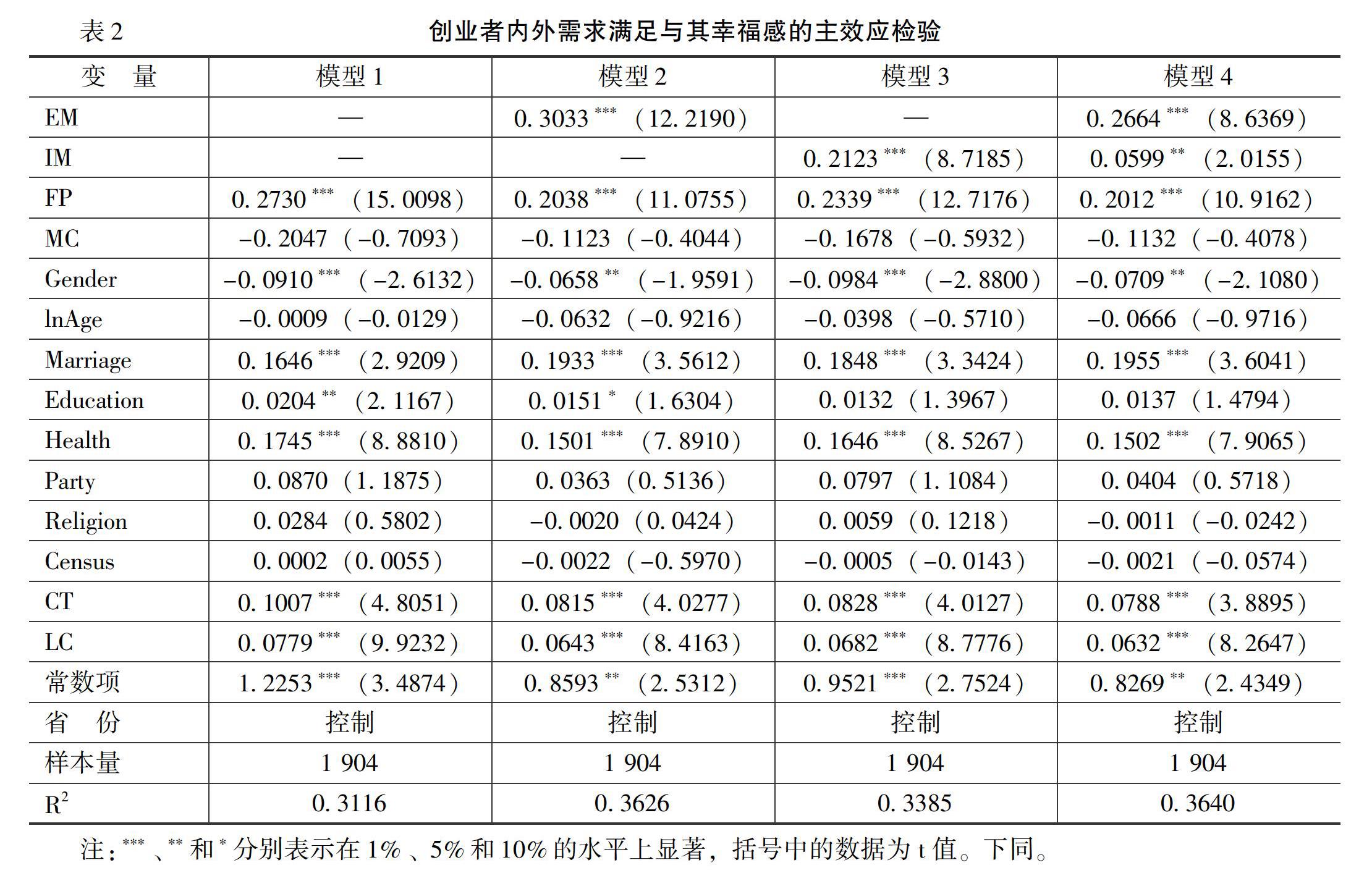

表2列示了创业者内外需求满足与其幸福感之间的关系,模型1为基准模型,包含所有控制变量和调节变量在内的检验结果,模型2为加入外在需求满足后的检验模型,结果显示,外在需求满足的回归系数显著为正,且在加入调节变量后的模型5—模型7中依然稳健。表明外在需求的满足能够促进创业者的幸福感,由此,本文假设1得到验证。模型3为加入内在需求满足后的检验模型,结果显示,内在需求满足的回归系数显著为正,且在加入调节变量后的模型5和模型6中依然稳健。表明内在需求的满足同样能够促进创业者的幸福感,由此,本文假设2得到验证。模型4为同时加入外在需求满足和内在需求满足后的检验模型,结果显示外在需求满足的回

归系数显著为正,内在需求满足的回归系数也同样显著为正。表明由于创业活动可实现创业者的内外需求從而增加了创业者的幸福感。

进一步分析地区大男子主义和个体公平感知对创业者内外需求满足与其幸福感之间关系的调节作用。表3中模型5分析了地区大男子主义对创业者需求满足与其幸福感之间的调节效应,结果显示,大男子主义与外在需求满足的交互项系数显著为正,而大男子主义与内在需求满足的交互项系数显著为负,检验结果在全模型7中仍然稳健。这一结果表明,地区大男子主义越严重,个体越重视自身经济价值等创业活动本身之外的回报,相反大男子主义不甚严重时,个体可能更注重创业活动本身带来的成长等回报。由此,本文假设3和假设4得到验证。模型6分析了个体公平感知对创业者需求满足与其幸福感之间的调节效应,结果显示:个体公平感知与外在需求满足的交互项系数显著为正,检验结果在全模型7中仍然稳健。这一结果表明,个体感知到的社会公平越大,越相信创业努力能够获得相对合理的经济收入、地位等创业活动本身之外的回报,从而产生更高的幸福感,假设5得到验证。但个体公平感知与内在需求满足的交互项系数不显著,假设6未得到验证。

(三)稳健性检验

為了进一步确保结果的稳健性,本文主要进行了以下稳健性检验 :第一,更换创业者幸福感的测量。原模型中幸福感指数是根据CLDS调查问卷中的三个相关题项取平均值所得,包括“总体来说,您认为您的生活过得是否幸福?”“总体来说,您对您的生活状况感到满意么?”和“总体来说,您对您的家庭经济状况感到满意么?”其中,第一个题项更直接地针对个体幸福感,因而本文剔除其他两个题项来验证,回归结果仍具有稳健性。第二,删除省份占比较高的样本。原样本中广东省创业者样本有433个,占总样本1 904的22.7%,单个省份几乎占全国样本量的1/4,本文剔除广东省样本后验证,回归结果仍具有稳健性。

五、结论与讨论

(一)研究结论

创业者幸福感是衡量创业成败的关键心理指标,本文基于自我决定理论等分析需求满足与创业者幸福感之间的关系,探讨了社会宏观环境中的非正式制度因素和微观个人层面的个人特质,即地区大男子主义、个体社会公平感知对两者关系的调节作用。基于2016年中国劳动力动态调查数据(CLDS)和国家统计局第六次人口普查数据的实证检验,得出以下研究结论:第一,需求满足(包括外在需求满足和内在需求满足)对创业者幸福感有显著影响。当创业者认为创业活动能够很好地满足其内外需求时,创业者既能够维持良好的工作生活条件,也能发展个人能力,实现成长,获得更大的幸福感。第二,地区大男子主义对需求满足与创业者幸福感之间的关系起着显著的调节作用。大男子主义作为非正式制度文化因素,影响着创业者的价值取向,在大男子主义严重的地区,创业者更重视创业的结果,包括经济收入等外在激励,因而从外在需求满足中获取的幸福感更高;相反,在大男子主义薄弱的地区,创业者降低了外在需求的重要性,更重视个人内在价值的提升,因而从内在需求满足中获取的幸福感更高。第三,个体社会公平感知对需求满足与创业者幸福感之间的关系也具有一定的调节作用。当创业者感知到的社会公平较高时,他们认为自身的创业努力能够为其带来相对公平的工作生活条件,因而他们从外在需求满足中获取的幸福感更高,但本文并没有验证公平感知对内在需求满足与创业者幸福感之间关系的调节作用。

(二)研究贡献

本文基于自我决定理论,将需求满足引入到了创业者幸福感的研究框架之中,尤其考虑到了社会宏观环境中非正式制度因素(地区大男子主义)和微观个人特质差异中的认知因素(个体公平感知)对两者关系的调节机制,将自我决定理论结合需求层次理论、制度理论、创业者个人特质理论,完善了对幸福感的研究。

具体而言,本文可带来以下三个方面的研究意义:第一,基于自我决定理论,从需求满足视角建立了一个影响创业者幸福感的系统模型。虽然部分研究分析了工作、休闲等对个体幸福感的影响,但鲜有学者将研究背景聚焦于创业领域,揭示创业者需求满足在其中的作用。目前,国内少量的相关研究多只是考虑经济收入的绝对值或相对值、收入差距等工作结果对幸福感的影响,缺乏对工作本身的考察,明显脱离了实际。因此,本文根据自我决定理论,将创业者需求满足分为外在需求满足和内在需求满足,从创业动机需求的角度丰富了幸福感的研究成果,并结合外部宏观环境因素和微观个人因素加深了对幸福感影响因素的理解。第二,揭示中国转型经济下的地区文化制度因素如何影响需求满足与创业者幸福感之间的关系。创业活动根植于社会经济环境,创业者必然受社会文化因素的影响。而地区大男子主义则是中国“男主外、女主内”传统观念多年积淀的结果,创业者的认知和价值取向不可避免地受到这一非正式制度情景的引导。因此,本文根据自我决定理论、制度理论,将需求满足与创业者幸福感的关系置于大男子主义的特殊文化背景下考察,反映了非正式制度因素与需求满足的共同作用,深入探究了创业者幸福感的影响因素。第三,分析了个体差异对创业者幸福感的影响。公平感知是个体对社会整体的主观感受,影响着其对事物的评判,是个体情绪体验的重要影响因素。因此,本文根据自我决定理论、创业特质理论,将创业者认知差异纳入研究模型之中,深入分析了创业者幸福感的个体差异。

(三)研究局限与未来研究方向

由于数据来源有限,本文并没有对创业者所选择的行业进行细分并控制细分行业的影响,未来的研究可以利用更为完备的数据进一步检验本文的结论。另外,本文所采用的数据主要是截面数据,未来的研究可以进行追踪调查,收集纵向时间序列数据检验理论假设(如创业者幸福感在创业各个阶段的变化等)。此外,虽然现有研究多显示,相比于非创业者而言,创业者的幸福感往往更高,但实际上生存型创业者和机会型创业者是存在差异的,尤其是生存型创业者,他们或许因被迫创业而感到受剥削,幸福感反而比较低。因此,未来的研究可以进一步细化创业者个人差异,深入分析创业者幸福感的不同影响因素。

参考文献:

[1]

Ezzedeen,S.R., Zikic, J. Finding Balance Amid Boundarylessness: An Interpretive Study of Entrepreneurial Work-Life Balance and Boundary Management[J]. Journal of Family Issues, 2015, 38(11):1546-1576.

[2] Wach,D., Stephan, U., Gorgievski, M. More Than Money: Developing an Integrative Multi-Factorial Measure of Entrepreneurial Success[J]. International Small Business Journal, 2016, 34(8):1098-1121.

[3] Moss,E., Willoughby, B.J. Associations Between Beliefs About Marriage and Life Satisfaction: The Moderating Role of Relationship Status and Gender[J]. Journal of Family Studies, 2016, 24(3):1-17.

[15] 叶文平,杨学儒,朱沆. 创业活动影响幸福感吗——基于国家文化与制度环境的比较研究[J]. 南开管理评论,2018,(4):4-14.

[16] Gray,F., Vallerand, R.J., Blanchard, C. On the Assessment of Situational Intrinsic and Extrinsic Motivation: The Situational Motivation Scale (SIMS)[J]. Motivation and Emotion, 2000, 24(3):175-213.

[17] Rich,B.L.,Lepine, J.A., Crawford, E.R. Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Performance[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(3):617-635.

[18] 徐淑一,陈平. 收入、社会地位与幸福感——公平感知视角[J]. 管理科学学报, 2017,(12):99-116.

[19] 刘鹏程,李磊,王小洁. 企业家精神的性别差异——基于创业动机视角的研究[J].管理世界,2013,(8):126-135.

[20] 李雪莲,马双,邓翔. 公务员家庭、创业与寻租动机[J]. 经济研究, 2015,(5):89-103.

[21] 阮荣平,郑风田,刘力. 信仰的力量:宗教有利于创业吗?[J]. 经济研究,2014,(3):171-184.

[22] 吴菲,王俊秀. 相对收入与主观幸福感:检验农民工的多重参照群体[J]. 社会,2017,(2):74-105.

[23] 李新春,叶文平,朱沆. 社会资本与女性创业——基于GEM数据的跨国(地区)比较研究[J]. 管理科学学报,2017,(8):112-126.

[24] Uy,M.A., Sun, S., Foo, M.D. Affect Spin, Entrepreneurs Well-Being, and Venture Goal Progress: The Moderating Role of Goal Orientation[J]. Journal of Business Venturing, 2017, 32(4): 443-460.

[25] 辛宇,徐莉萍,李新春. 制度評价、持股水平与民营企业家的幸福感[J]. 南开管理评论, 2014, (1):14-25.

[26] Cheng,Y., Yeoh, B.S.A., Zhang, J. Still ‘Breadwinners and ‘Providers: Singaporean Husbands, Money and Masculinityin Transnational Marriages[J]. Gender Place and Culture, 2015, 22(6):867-883.

[27] Colquitt,J.A., Scott, B.A.,Rodell, J.B., et al. Justice at the Millennium, a Decade Later: A Meta-Analytic Test of Social Exchange and Affect-Based Perspectives[J]. Journal of Applied Psychology, 2013, 98(2):199-236.