课程思政背景下高校教师育德意识与育德能力培养浅析

2019-11-22潘瑞姣李雪桑瑞聪

潘瑞姣 李雪 桑瑞聪

[摘要]笔者集中分析了课程思政背景下培养高校教师育德意识的重要性与提升高校教师育德能力的主要途径,以期更好地实现课程思政育人目标。

[关键词]课程思政;育德意识;育德能力

[中图分类号]G641 [文献标识码]A[文章编号]2095-3437(2019)11-0204-03

长久以来,很多人认为在高校的课程教学体系中思想政治理论课程承担着德育的责任,其他各类课程负责智育,两者融合,实现德智并举。高校教师既要教书也要育人,但育人要求主要停留在柔性的倡导上,高校教师的育人行为也具有比较强的个人色彩,缺乏统一的规范和有效的制度保障。

在2016年12月召开的全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记强调要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人。习近平总书记对高校非思政理论课程也提出了思想政治教育的新要求,指出各类课程要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。这就赋予了高校教师更高的育人标准,对高校教师的育德意识和育德能力提出了新的要求。

截至目前,关于高校课程思政的文献主要集中于课程思政与思政课程的区别与联系、高校课程思政建设存在的问题及建议等方面,鲜有文献分析实施课程思政的最终执行主体——高校教师的育德意识的培养和育德能力的提升。有鉴于此,本文集中分析课程思政背景下培养高校教师育德意识的重要性与提升高校教师育德能力的主要途径,以期更好地实现课程思政的育人目标。

一、课程思政背景下培养高校教师育德意识的重要性

高校教师是课堂教学的最终执行人,也是实施“课程思政”的核心主体。他们有没有足够的育德意识,能不能认识到课程思政在高校人才培养体系中的重要性,树立“以德施教”的信念,坚持教书和育人的有机统一,对课程思政的实施效果有至关重要的影响。

育德意识关系到专业课教师是否有意愿和积极性实施课程思政的问题。不同于思政理论课教师,普通高校教师对于课程思政具有较大的自由度,在具体的课堂教学中对于讲什么、讲多少、怎么讲、运用怎样的教学方法讲等方面都有较大的选择空间。这意味着,“高校教师对课程思政的认同感和使命感,在很大程度上决定着他们的课程思政积极性和努力程度”[l]。

因此,课程思政对高校教师的德育意识提出了更高的标准。作为一名高校教师,首先,要加强自身的思想政治素养,关注国际国内政治经济形势;其次,要秉承陶行知先生“身正为师,学高为范”的精神,从自身做起,在言行上对自己严格要求,做一名社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者。再次,要有大局意识,要认识到育人不只是思政课教师的职责,也是专业课教师义不容辞的基本使命[2]。“师者,所以传道授业解惑也”。这就要求高校教师在课堂不能只重传授专业知识,还要主动回应学生的价值观疑虑、信念困惑,引导学生正确认识中国特色和国际比较,全面客观认识当代中国,看待外部世界,正确认识时代责任和历史使命,激励学生自觉把个人的理想追求融入国家和民族的事业中。最后,高校教师要有意识主动发现所授课程的思政元素,挖掘专业知识里蕴含的德育价值。

二、课程思政对高校教师育德能力提出的新要求

高校教师仅仅有较强的育德意识仍然不能保证实现课程思政的育人目标,还需要高校教师具备较强的育德能力。具体来说,课程思政对高校教师的育德能力提出了以下三个方面的新要求。

第一,高校教师要在课程中灵活地融人思政元素,使学生在学习专业知识的同时,潜移默化地受到思想政治教育。多年的思政理论课程授课实践表明,单纯的思想政治宣传和说教是没有效果的。思政元素与专业知识要有机融合,思政内容就像是专业知识的味精。思政元素不需要太多,不能喧宾夺主,但要起到画龙点睛的作用,绝不能出现思政内容和专业知识两张皮现象,不能空喊口号,更不能将课程思政元素庸俗化。

教育部党组书记、部长陈宝生2018年在教育部马克思主义理论研究和建设工程重点教材修订工作推进会上指出:“要认真研究党的理论创新成果与各学科专业理论知识的融合方式,既不能做‘比萨饼,也不能做‘三明治“肉夹馍,要做成‘佛跳墙“大烩菜,真正将习近平新时代中国特色社会主义思想融入教材之中。”[3]如果专业课教师为了“思政”而“思政”,生搬硬套,把与专业毫不相干的思政内容塞进课堂,不仅会损害专业课程自身知识体系的完整性,而且也起不到育人功效,甚至会弄巧成拙、适得其反,滋生学生对思想元素的抵触情绪。

第二,高校教师在课程思政授课中要关注现实问题,以现实问题为导向。非思政课程融入思政元素要以学生当下关注的、鲜活的热点问题为切入点,给学生提供相关背景资料,以课堂讲授为出发点,结合问题导人式的案例分析、小组讨论等多种授课形式,因势利导,鼓励学生结合社会实践活动做延伸性学习或研究。只要结合课程知识,引导学生深入思考和探究国计民生中的热点问题,就能做到思政元素与专业知识相互补充,既传授了专业知识又培养了大学生的问题意识、责任意识和担当意识。

第三,高校教師需要对新时期大学生的心理特征和思想政治状况有全面的认识,才能在课程思政教学过程中做到更有针对性,做到有的放矢。随着时代的发展,高校学生群体正从90后变为00后。东方与西方、主流与非主流、正能量与负能量的各种信息交织成网,不断给这些学生的思想带来冲击。东部与中西部、城市与农村、富裕与贫困的家庭背景的巨大反差也给他们的日常生活带来无形的压力,影响着他们的思想价值观念的形成。调研显示,大学生的就业压力普遍较大。对学生的压力源分布具体分析表明,就业与发展前景问题是学生最主要的压力来源,其他依次为学习压力、经济压力和情感危机和交往困境[4]。

对成长在信息时代的新时期大学生而言,网络是他们获取信息的最主要渠道。与高校教师不同,大学生更少依靠新闻网站获取信息,主要从微信、微博获得信息。由于网络传播的特点及大学生心理成熟度较低,大学生比较容易受到社会热点事件的影响,缺乏深度思考能力,思想意识和价值观容易波动,同时也容易被煽动。针对以上特点,高校教师在课程思政教学过程中可以结合具体专业授课内容进行回应,引导学生正确认识当代中国社会发展中的现象和规律,帮助他们树立正确的人生观和价值观。

三、课程思政背景下提升高校教师育德能力的途径

为了解决课程思政对高校教师育德能力提出的新要求,高校教师育德能力的提升需要从宏观、中观和微观三个方面,即地方高等教育主管部门及高校、专业建设及高校教师自身着手。

第一,地方高等教育主管部门及高校需要大力倡导课程思政,加大对课程思政改革的支持。在这方面,上海的经验值得借鉴。“上海市教育部门非常重视高校的思想政治工作,早在2014年就已经开始启动思政教学的试点工作,其中整体试点学校12所、重点培育学校12所、一般培育学校34所,给予每校20万元至150万元不等的经费支持,并连续投入4年”[5]。自2014年开始,上海构建了以思想政治理论课为核心、综合素养课程为骨干、专业课程为支撑的三位一体育人“同心圆”。上海所有高校全覆盖开展专业课程育人改革,每所学校至少选取两门以上专业课程开展试点。依据大学生不同年级、不同专业的需求和特点,实行分层、分级、分类教学模式,形成了以思政课必修课为核心、数十门“中国系列”思政课选修课为骨干、三百余门综合素养课为支撑、一千余门专业课为辐射的课程思政育人同心圆,形成从思政课程到课程思政圈层效应。这样的思政课程体系设计保证了高等教育在价值传播中凝聚知识底蕴,在知识传播中强调价值引领,把价值观培育和塑造“基因式”融入所有课程,使思想政治教育像阳光和空气一样充满每一间教室[6]。

在上海市教委的大力支持下,2017年以来,上海很多高校组织了专门的课程思政教学改革项目建设、优秀课程思政教学案例评选及课程思政案例教学比赛。只有地方高等教育主管部门及高校大力提倡和支持课程思政,高校教师才能将更多的时间和精力投入课程思政教学工作,才有氛围和动力提高育德能力。

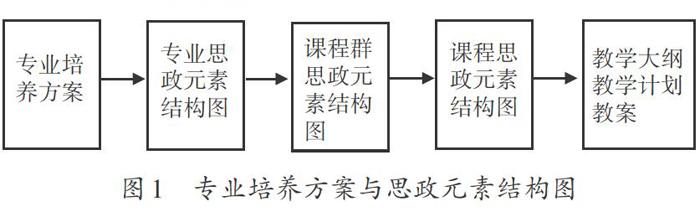

第二,各个专业要从专业建设的高度出发,从专业培养的整体规划出发,将思政元素融入专业培养方案。首先,根据专业特点确定本专业的课程思政教学目标,绘制“专业思政元素结构图”[1];然后,根据不同的课程群的特点设定各类课程群的课程思政教学目标,绘制“课程群思政元素结构图”;最后,每门课程围绕本课程群的课程思政教育目标进一步细化落实课程思政教学任务。这样有利于各个专业的各门课程在课程思政教学上互相配合,有机融合,结合不同课程的专业知识教学目标,实现更好的育人效果。

就一门课程而言,授课教师首先应该在教学研讨中基于“专业思政元素结构图”和“课程群思政元素结构图”明确本课程思政教育的目标。然后对本课程的思政元素进行深入挖掘,遵循课程思政和专业知识、专业技能教育相长原则,明确该课程中每个思政元素点,梳理各思政元素点之间的关系,厘清各个思政元素点与课程传授的专业知识、专业技能之间的关系,仔細绘制“课程思政元素结构图”。在此基础上制订教学大纲和教学计划,精心设计教案,可做到心中有数、有迹可循和有理有据。最后,在授课中合理利用课堂时间和课余答疑时间,综合运用翻转课堂、案例教学、分组讨论、分组调研等各种方法以保证实现预期授课效果。专业培养方案、专业思政元素结构图、课程群思政元素结构图和课程思政元素结构图之间的关系见图1。

第三,打铁还需自身硬。高校教师自身还需要不断学习,提升自己的育德能力。具体来说,首先,高校教师需要加强自身的思想政治素养,关注国际国内政治经济形势。其次,要从自身做起,在言行上对自己严格要求,做一名社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者。再次,高校教师需要关注课程思政的特点,在课程中需要有机灵活地融入思政元素,不能为了“思政”而“思政”,不能用“思政”取代专业知识和专业技能的传授。并且,高校教师在授课中需要以现实社会问题为导向,融人思政元素要以学生当下关注的、鲜活的热点问题为切人点。同时,高校教师需要对新时期大学生的心理特征和思想政治状况有全面的认识,在课程思政教学过程中要有针对性,做到有的放矢。最后,要积极参加课程思政教学研讨,多听课,脚踏实地改进教学方法,提高授课效果。

四、总结

2016年12月召开的全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记对高校非思政理论课程提出了思想政治教育的新要求,指出各类课程要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。这就赋予了高校教师更高的育人标准,对高校教师的育德意识和育德能力提出了新的要求。高校教师是课堂教学的最终执行人,也是实施课程思政的核心主体,他们有没有足够的育德意识,能不能认识到课程思政在高校人才培养体系中的重要性,树立“以德施教”的信念,坚持教书和育人的有机统一,对课程思政的实施效果有至关重要的影响。课程思政对高校教师的育德能力也提出了新的要求。课程思政要求高校教师更新教学理念和教学方法,还要求教师对新时期大学生的心理特征和思想政治状况有全面的认识。提升高校教师育德能力需要从宏观、中观和微观三个方面,即地方高等教育主管部门及高校、专业建设及高校教师自身着手。

[参考文献]

[1]成桂英.推动“课程思政”教学改革的三个着力点[J].思想理论教育导刊,2018(9).

[2]裴晨晨.浅析高校开展“课程思政”的问题及对策建议[J].教育与文化,2018(4).

[3] 易鑫,黄鹏举.及时把习近平新时代中国特色社会主义思想落实到教材中——九十六种马工程重点教材全面修订[N].中国教育报,2018-02-14(1).

[4]沈晓峰,杨旭辉.思想政治工作贯穿应用型高校教育教学全过程的实践研究[J].上海党史与党建,2018(9).

[5]巩娜,课程思政在大学教育当中的应用——以上海市高校为例[J].大学教育,2018(10).

[6]光明日报.从思政课程到课程思政——上海高校全员参与共绘育人“同心圆”[EB/OL].[ 2018-01-03] http://unt.cssn.c n/gx/gxj xky/201 801/t2018 0103_3 80181 0.shtml.

[责任编辑:钟岚]