制度创新、社会资本与区域经济差距生成

2019-11-22肖功为刘洪涛贺翀

肖功为 刘洪涛 贺翀

[摘 要]利用2004-2014年我国31个省级经济单元相关数据,基于时空变换视角构建空间杜宾模型,探讨加入社会方面因素后的经济增长理论能否更好预测我国经济发展问题。结果显示:1)过去忽视的空间相关性不仅存在,且表现规律性变化和多种态式并存。2)东部省份经济增长具有良好省际外部环境,中部省份省际竞争日趋激烈,西部省份省际外部环境更多表现为历史传承。3)与经典研究不同,发现信任水平与一国经济增长为正U型关系,总体上先因后仰。

[关键词]制度创新; 社会資本;区域经济差距;空间杜宾模型

[中图分类号] F127[文献标识码]A [文章编号]1008—1763(2019)05—0064—08

Abstract:In this paper, the economic units of 31 provinces in China from 2004 to 2014 are studied. From the perspective of space-time transformation, the spatial Doppin model is constructed to try to solve the economic growth theory after joining the social factors. The results show that: (1)The spatial correlation neglected in the past not only exists, but also shows regular change and coexistence of multiple modes. (2)The economic growth in the eastern provinces has a good inter-provincial external environment, the inter-provincial competition in the central provinces is becoming more and more intense, and the inter-provincial external environment in the western provinces is more historical inheritance. (3)Social trust is different from the previous research, this paper found that the level of trust and a country's economic growth for the U-shaped relationship. On the whole, it is suppressed before it is raised.

Key words: institutional innovation; social capital; regional economic disparity; spatial Durbin Model

一 引 言

地区经济差距是学术界不变的核心话题。然而,20世纪90年代以来,社会资本对经济增长贡献悄悄成为这一话题研究的新动向。这一切源于传统生产要素无法很好诠释地区间经济增长差异,正如Temple J所指,经济学家在研究经济增长原生动力时往往忽略了社会方面因素,而这恰好是导致经济预测失效的重要原因[1]。李克强在2016年博鳌亚洲论坛会期间提出,当前中国正处于新旧动能转换的关口,改革成为我国经济发展的根本性动力。因此,制度创新或将成为现代经济增长的重要推手。那么,加入社会方面因素后的经济增长理论是否能更好地预测经济发展,已然成为本文关注焦点。

近些年来,社会资本成为学术研究中一大亮点。陆铭探讨了社会资本、非正式制度与经济发展关系[2];严成樑关注了社会资本、创新与长期经济增长之间关联[3];祁毓等研究了社会资本、制度环境与环境治理绩效关系问题[4];彭晖等开展了社会资本、正式制度与地区技术创新研究等。

随着研究的深入,已有文献将制度创新、社会资本与区域经济差距拉入同一框架开展研究,Ahlerup et al发现社会资本对经济增长贡献大小因制度而异[5],Baliamoune-Lutz分析发现制度与社会资本对经济增长作用为互补,而非替代关系[6];杨宇发现社会资本对我国经济增长的影响随着制度水平的递减其强度逐渐加大[7]。以上文献表明,学术界不仅开始将制度创新、社会资本与地区经济差距置于同一研究框架,且愈发重视从制度视角来分析社会资本的潜在功能。

但纵观上述文献发现,忽视了从空间维度来分析社会资本和制度创新对区域经济差距生成的机理分析已成为学术界的一个明显不足。由于经济现象的空间依赖性改变了过去经典计量分析中要素间彼此独立的基本假设,导致研究结果缺乏广泛认同度,因为忽视空间邻近效应很可能出现模型设定严重偏误[8]68。

文章的创新与研究意义在于:1)在研究视角上,将社会要素纳入以往的经济研究体系,有利于为经济增长差异提供新的研究视角。2)在研究方法上,利用最新空间计量经济学进行建模与估计,提升了研究的可信度与深度。3)在研究结论上,发现信任是人类经济与社会发展的基石,制度是助长社会普遍信任的最佳推手,深化对社会资本和制度关联的理解。4)在政策含义上,强化制度建设,全面推进社会资本建设有利于提高我国市场经济速度和质量,缓解当前我国地区差距过大问题。

二 文献综述

关于制度创新对于经济增长的作用机理,Doucouliagos发现区域性制度差异会带来各国生产效率分异及经济增长态势差异[9],Acemoglu发现即使在相似情境中,经济增长与制度安排并非总是趋于一致。国内学者也在这方面做了一些研究,认为各地区经济发展的差距,除资源禀赋差异因素外,更大部分应归因于各地制度创新的不同;还有人开始着手制度因素的量化设计,如杜婷曾用量化过的制度来权衡其对经济增长率的冲击大小。关于社会资本对经济增长的影响,学术界由于解释变量和实证方法上不同,导致检验结果分歧较大:1)“社会资本促进论”。Helliwell发现高社会资本与高经济增长互为孪生关系[10];严成樑发现社会资本显著促进了我国区域经济发展。2)“社会资本抑制论”。Putnam发现20世纪中后叶,美国本土社会资本急剧下降与经济高增长存在共生关系;[11]Ahmad利用World Value Survey检验发现社会信任对经济增长并没有显著影响;吕朝风发现社会信任将会促进长期经济增长[12]。3)“社会资本复杂论”。Felix Roth指出信任水平与当地的经济增长呈现“倒U”型关系,即信任水平的差异会带来信任贡献率的异质性[13];尹希果发现我国区域经济差距形成的一个重要原因亦是区域间的社会资本水平异质性。关于制度创新、社会资本与区域经济差距三者之间关联研究前面已经阐述,不再赘言。

三 研究方法

(一)空间面板数据模型构建

空间杜宾模型(SDM)是空间计量模型中的一种重要形式,相较空间滞后模型(SAR)、空间误差模型(SEM),因其可同时考虑解释变量和被解释变量的空间相关性而更受人们青睐,本文用它揭示原始数据下被隐藏的空间关系:

(二)空间面板数据模型估计

采用MLE法对空间杜宾模型估计,主体程序均在MATLAB R2016a上完成。

四 数据来源及指标选取

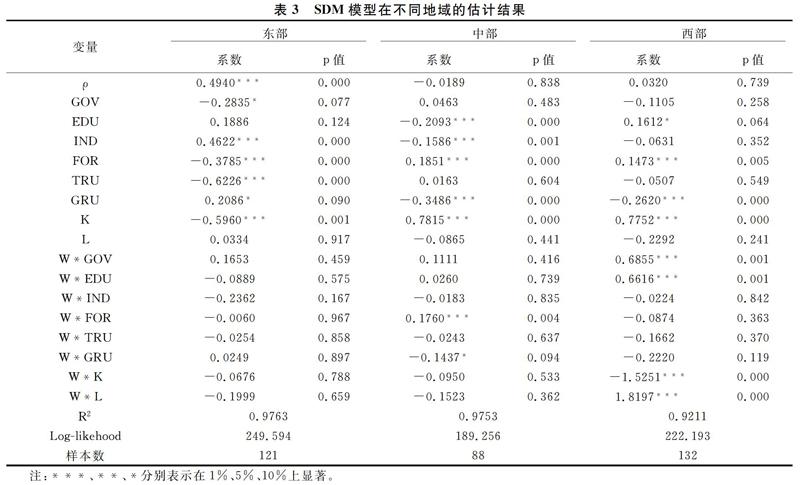

数据涉及2004-2014年中国31个省级行政区。数据来源于《中国统计年鉴》(2004-2014)、各省市(2004-2014)年度统计年鉴及《民政统计年鉴》(2004-2014),具体指标如表1所示。

1.被解释变量。如何描述区域经济差距是个棘手问题,文章采用类似于白俊红的方法[14],选用GDP指标来描述被解释变量(Y),这样可直观观测各要素对地区经济发展的贡献。

2.解释变量。制度创新(ZD),虽然制度作用越来越重要,但制度因素如何量化是个难点。文章采用王鸾凤的研究方法,从财政政策(GOV)、产业政策(IND)、教育政策(EDU)、对外政策(FOR)4个层面测度31各省(市)制度创新。财政政策用地方财政支出占GDP比重指标, 产业政策用第三产业产值占GDP比重指标,教育政策用高等学校在校人数占总人口比重指标,对外政策以人民币计算的进出口总额占GDP比重指标[15]。社会资本(SC)如何度量同样是学术界的一个难题,考虑到它的复杂性和多维度性,本文借鉴杨宇的做法,从认知与结构两个侧面来测度社会资本。认知型社会资本,强调的是一个地区社会信任度水平,本文选用指标为相对劳动争议率(TRU),描述有关管理部门所受理的劳动争议案件数和该省GDP及人口总数的比值大小,且为负向指标,取值越大,社会信任水平值就越低;社会资本最重要的衡量工具非信任莫属[16],社会信任度与国家和地区富裕程度正相关。结构型社会资本选用的指标为民间组织密度,用地方性组织总数与就业人口的比值来表示,它可很好描述地方性社会网络分布与动态。社会信任和利他行为能很好解释社区犯罪率差异[17]。

3.控制变量

资本投入(K)用各地区全社会固定资产投资总额表示,劳动投入(L)用各地区就业人数表示。

五 实证检验与分析

(一)前期研究

采用常用的空间自相关指数Moarn′I来检验区域经济变量是否存在空间相关性。

从图1可知,九种指标的Moarn′I值都在不同程度上呈现波动态势,且2008年是明确拐点,充分表明空间相关性不仅存在,且呈现出规律性变化与多种态式并存关系。

为寻求更有效模型,利用似然比及Wald检验来判断空间杜宾模型(SDM)是否可能退化成空间滞后模型(SLM)或空间误差模型(SEM)。研究发现Wald_spatial_lag值和LR_spatial_lag值皆在1%水平上显著(概率分别为0.000、0.000),拒绝了γ为零的原假设;Wald_spatial_erro值和LR_spatial_error值都在5%水平上显著(概率分别为0.0133、0.0148),也拒绝了为零的原假设。据此初步判定空间杜宾模型是有效模型。

面板数据处理会碰到固定效应和随机效应的选择问题,Hausman检验(527.7307, 10, 0.000)说明固定效应模型更适用。固定效应又可分为时间固定效应、空间固定效应和时空双固定效应,Elhorst认为时空双固定效应下SDM要优于其他固定效应模型和随机效应模型。故文章将进行以时空双固定效应下SDM研究。

因空间相关性存在,模型不再满足传统经典假设条件。如仍用OLS进行参数估计,会出现有偏结果。为此,利用Matlab进行极大似然估计。

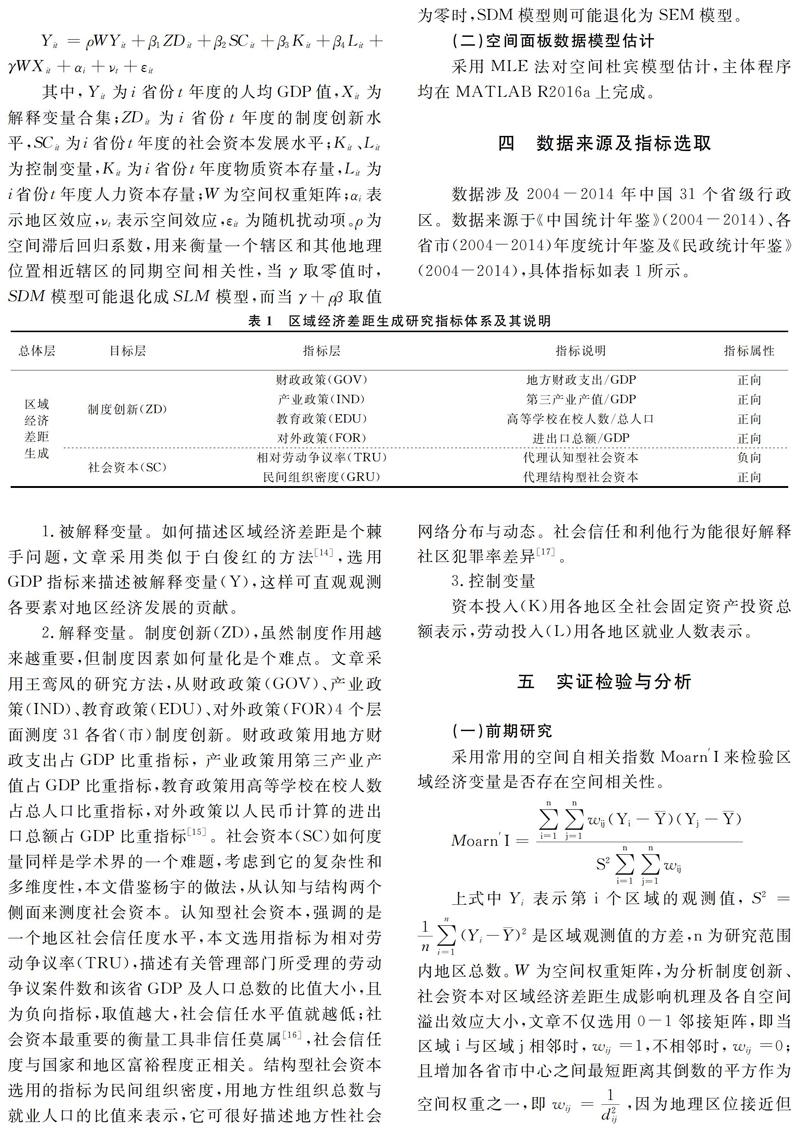

(二)主体分析

不同时期的SDM模型统计结果被设置在表2中。无论是2004-2008、2008-2014,还是2004-2014样本期间,空间滞后回归系数ρ均在1%的水平上显著为正,说明往常研究中不可见的邻近区域经济外部增长性对本区域经济增长有着显著正向空间滞后效应。

从表2可知,制度创新所有样本期间(2004-2008例外)的财政政策系数均显著为负值,表明地方省级政府投资效率普遍不高,从而给本区域经济增长带来了负面影响,究其缘由:一是地方政府干预市场过多,资金配置更多倾向公有经济,影响了民营经济发展;二是地方政府对城市基础设施财政投入不充分,地方政府投资与区域经济发展内在要求形成错配。所有样本期间教育政策系数显著为负,说明我国现行教育政策支撑区域经济增长还不够。除2004-2008年期间外的产业政策所有样本期间均显著为正,表明2008-2014年第三产业增长有效推动了区域经济发展,但在2004-2008年,结果正好相反。所有样本期间的对外政策均显著推进了地方区域经济发展进程。从经济运行实际情况看,2008年前,出口拉动经济增长是我国主要经济增长模式;2008年后,我国经济增长模式已转换到投资拉动经济增长以应对国际金融危机,这种变化从回归结果上也可看到,2004-2008年,对外政策对区域经济产生的影响要大于2008-2014年。

在社会资本方面,认知型社会资本对区域经济增长影响非常复杂:2004-2008期间相对劳动争议率(TRU)系数显著为正,支持社会资本抑制论;2008-2014期间相对劳动争议率(TRU)系数显著为负,支持社会资本促进论;然而,2004-2014期间相对劳动争议率(TRU)的系数又显著为负,似乎又支持社会资本复杂论。类似研究有:1)Felix Roth提出倒“U”型关系;2)杨宇等通过实证认为我国当前信任之所以能促进经济增长,是因为信任水平正处在初级阶段。本文认为信任水平与一国的经济增长应该为一种“正U型”关系,以图2为证,2004-2008期间,我国各省份社会信任平均水平相对2008-2014期间更低,信任水平较低时,信任水平增加抑制了区域经济增长,2008-2014期间,信任水平较高时,信任水平增加促进了区域经济增长。该结论相比Felix Roth的倒“U”型关系和杨宇提出“信任水平較低时,社会信任增加将会促进经济增长”的说法更符合我国实际:从长远来看,劳动争议受理率越低,社会普遍信任度越高,越能促进一个地区经济增长。

反映结构型社会资本的民间性组织密度在所有样本期间显著,延续了表2中的态势,然而可喜的变化发生在东部:1)东部显著为正的系数改变了上文形成的对民间性组织密度的整体印象,它表明东部省份向现代社团式民间性组织已经迈出了坚实一步。2)现有研究表明我国每万人平均拥有民间组织数量远低于发达国家[25];国外成功经验表明,高效公共行政管理归功于三大因素:政府组织结构合理化、行政法制建设健全和社会民间组织高度发达。3)在协助草根民众表达他们利益诉求上,合理借助民间组织来表达自身利益不仅能降低诉求成本,而且也更为实际可行[26-27]。政策含义是,要想达到善治的目的,应该承认民间组织的民间属性,推动以公共听证为核心的开放式决策。

在空间滞后项方面,所有样本期间除了维持明显分化的特点,而且两个相邻样本期间的解释变量空间滞后项系数形成犬牙交错的态势之外,文章发现尽管西部地区目前财政政策并不支持本省经济发展,然而其邻省财政政策对其经济发展却有着显著影响,换言之,西部省份财政政策已经形成了非常好的外部环境。此外,还意外发现三对有价值的数据:1)西部省份教育不仅开始呈现有利于当地经济发展势头,而且其邻近省份教育政策对本省有非常好的示范作用。2)中部省份对外政策接过东部地区接力棒,继续引领中部地区经济发展,且正面临其周边大好环境。3)中部省份民间性组织密度对本省经济增长不利,同样,中部省份民间性组织密度的周边环境也并不理想。总之,给我们的启示是,西部省份要有饥饿意识,有效地借鉴周边省份成功经验,打好财政政策与教育政策这两张牌;中部省份要有危机意识,重视对外政策和民间性组织密度这两个推手,在承接东部产业转移中为将来的前景谋得先机;东部省份要有担当意识,在经济全球化浪潮中,在共享经济召唤下勇立潮头。

六 结 论

本文发现多项指标空间相关性不仅存在,且表现为规律性演变与多种态式并存,具体结论如下。在制度创新方面:1)我国地方政府在对外政策和产业政策方面拥有较为成功经验,而教育政策与财政政策是关键短板。2)东部尽管财政政策目前不尽如人意,然而其教育政策正在好转;中部省份财政政策出现了积极变化;西部省份在财政政策方面虽有好转,但仍需要继续努力。在社会资本方面:信任水平与一国经济增长应该为一种“正U型”关系;民间性组织密度可视为一把双刃剑,它既可能成为区域经济发展推手,也可能成为区域经济发展障碍。最后,空间滞后项结果为研究深入打开了另外一扇全新的窗:1)信任是人类经济与社会发展的基石,制度是助长社会普遍信任最佳推手。2)在经济新常态背景下,西部省份要有饥饿意识,中部省份要有危机意识,东部省份要有担当意识。

文章的政策含义在于:强化制度建设,全面推进包含社会诚信在内的社会资本建设有利于提高我国市场经济速度和质量,缓解当前我国地区差距过大问题。

[参 考 文 献]

[1]Temple J. Social capability and economic growth[J]. Quarterly Journal of Economics, 1998:965-990.

[2]陆铭. 社会资本、非正式制度与经济发展[J]. 管理世界,2008(9):161-165.

[3]严成樑. 社会资本、创新与长期经济增长[J]. 经济研究,2012(11):48-60.

[4]祁毓等. 社會资本、制度环境与环境治理绩效[J]. 中国人口资源与环境, 2015(12):45-52.

[5]Ahlerup P. Social capital vs institutions in the growth process[J]. European Journal of Political Economy. 2009,25(1):1-14.

[6]Baliamoune-Lutz M. Institutions, social capital, and economic development in Africa: an empirical study[J]. International Centre for Economic Research Working Paper Series, 2005(18):1-5.

[7]杨宇,沈坤荣. 社会资本、制度与经济增长[J].制度经济学研究,2010(2):34-51.

[8]Baltagi B. Econometric analysis of panel data[M]. John Wiley and Sons, 2008.

[9]Doucouliagos C. Institutions and economic growth: a systems approach[M]//Econometric Society 2004, Australasian Meetings Paper No. 2004.

[10]Helliwell J F, Putnam R D. Economic growth and social capital in Italy[J]. Eastern economic journal, 1995(3):295-307.

[11]纪祥裕.OFDI、制度质量与“一带一路”沿线国家产业结构升级[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2019(2):52-59.

[12]吕朝风. 社会信任、不完全契约与长期经济增长[J].经济研究,2019(3):4-19.

[13]Felix Roth F. Does too much trust hamper economic growth?[J]. Kyklos,2009(1):103-128.

[14]白俊红. 创新驱动对中国地区经济差距的影响:收敛还是发散?[J]. 经济科学, 2016(2):18-27.

[15]王鸾凤. 金融发展、制度安排与包容性增长的实证研究[J]. 湖北大学学报,2014, 41(5):122-129.

[16]Knack S, Keefer P. Institutionand Economic Perormance : Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures [J]. Economics & Politics, 1995(3):207-227.

[17]Halpern D. Social capital: the new golden goose[M]. London: Institute for Public Policy Research, 1999.

[18]金丹. 社會资本与区域经济增长: 基于中国区域视角的实证分析[J].软科学,2012(9):89-94.

[19]Sabatini F. Social capital as social networks. A new framework for measurement[M]// University of Rome La Sapienza, Department of Public Economics,2005:429-442.

[20]Polanyi K, MacIver R M. The great transformation[M]. Boston: Beacon Press,1957.

[21]Stiglitz J E. Formal and informal institutions[J]. Social Capital A Multifaceted Perspective,2000.

[22]张宇, 楼永. 不同维度的社会资本对我国经济的影响及差异[J].经济论坛,2016(2):4-9.

[23]Haas A, Stack S. Economic Development and Strikes: A Comparative Analysis[J].Sociological Quarterly, 1983(1):43-58.

[24]王阳. 转型期中国劳动争议的影响因素分析[J].经济与管理研究,2013(4):71-80.

[25]杨宏山. 中国地方治理的新模式[J].理论视野, 2015(10):43-46.

[26]李芬芬,潘文希.乡规民约在乡村社会信任建设中存在的问题及对策分析——以汩罗市为例[J].邵阳学院学

报(社会科学版),2018(5):42-50.

[27]张贤明.低成本利益表达机制的构建之道[J].吉林大学社会科学学报,2014(2):13-19.