《富春山居图》与平湖

——从陆维钊临本论起

2019-11-19楼秋华

□ 楼秋华

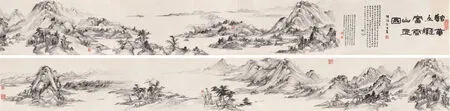

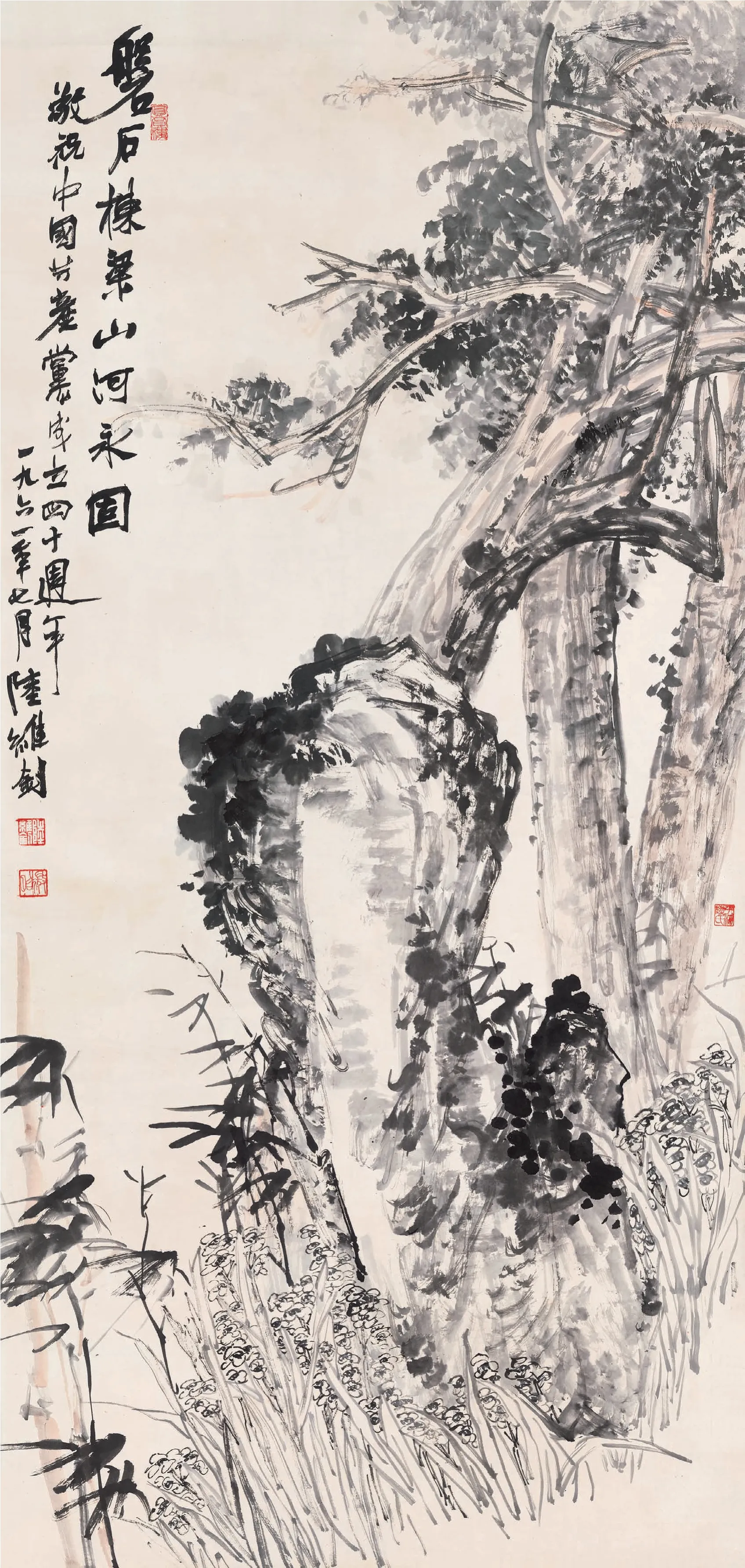

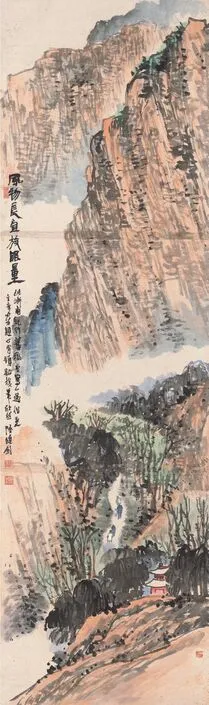

1977年,发生于港台两地的《富春山居图》真伪论辩已进入了第四个年头。时居西子湖畔的陆维钊(1899-1980)也于是年绘就一卷《富春山居图》临仿本(图1),并成为陆氏传世作品中难得一见的山水长卷①。他不仅以其晚年典型的书风题写引首“临黄大痴《富春山居图》”,并且照录了黄公望当年的款题,甚至还以淡墨摹写“黄氏子久”“一峰道人”(图2)两方印章,可谓亦步亦趋,精心为之了。在随后的题识中,陆维钊交代了这一临本的缘起与经过,他如此写道:“此卷首段,系取今浙江博物馆所藏吴门吴氏所得《富春一角》补足,其后三幅则以延光室所摄故宫真本为主。其第三幅沙洲一段,以原图所画甚长,略加缩短。忆余昔年曾居桐庐附近之梅蓉,其地在子久画时当亦为江中沙洲,今则平畴纵横,人烟稠密,且与陆地相连接矣。”(图3)

到了己未(1979)春,陆维钊在另一卷设色山水卷《桐庐山色》款识中再次提及“余居桐庐之梅蓉,饱览江山之胜。既还杭州,就吴门吴氏之《剩山图》,故宫所藏之子久《富春山居图》合临成卷”(图4)。

由此可见,陆维钊或许并不清楚《富春山居图》早在1948年底已经离开大陆故宫运至台湾,否则他大约不会一再以“故宫真本”“故宫所藏”的方式表述之。限于当时的社会环境,陆维钊可能对此前港台两地学者之间长达四年的真伪论辩,也并不了解。但是,这丝毫不影响他对《富春山居图》真伪的认识,甚至可以认为陆维钊对此早已了然于胸。不过,既然《富春山居图》真伪在20世纪30年代尚存有争议,那么陆维钊对此作的认识过程与途径同样值得追索。

图1 陆维钊 临黄公望《富春山居图》 35×530cm 纸本水墨 约1977年

图2 陆维钊临黄公望《富春山居图》中所摹“黄氏子久”“一峰道人”印迹

图3 陆维钊临黄公望《富春山居图》题识

图4 陆维钊《桐庐山色》题识

民国年间,《富春山居图》几经出版,播扬广大,曾多次成为艺林热点。这对于从小喜爱书画艺术,且求学、任职于重要学府的陆维钊而言,或非陌生。1935年4月8日至5月5日,“伦敦中国艺术国际展览会”预展在沪上举行,包括乾隆皇帝误以为真的《富春山居图》(即子明本)在内的1022件文物,规模空前。次年英伦展览归国后,于6月1日至21日在南京考试院明志楼再行展览三周,接受社会各界检阅。当时陆维钊正任教于邻近的松江女中,不仅其书法名声渐著,而且已有学生追随其习画②,并为好友胡士莹(1901-1979)等作画③。尽管尚不清楚陆维钊当时是否前往观展之类的细节,但吴湖帆等人关于此展中“子明本”诸作为赝品的文章则见诸报端,引起较大的社会舆论④。同时展览图录在1936年4月至10月间由商务印书馆连印三版,影响巨大。作为书画界已崭露头角的陆维钊,理应对近在咫尺且声势浩大的展览有所关注。

1938年4月,陆维钊逃难至沪上。也正是这一年11月26日,吴湖帆收得《剩山图》,随后详加考订⑤。次年,吴湖帆等人成立沪上词人集社“午社”。1940年4月陆维钊也加入此社⑥,与吴氏为社友,来往渐密。这于陆维钊而言,当然又是进一步了解《富春山居图》的机缘。他在晚年也曾回忆道:“抗战时期在上海,学校解散,没有工作,卖过一个阶段字画。和胡士莹先生合作,我画扇面,他写字。当时与书画家马公愚、樊少云、吴湖帆交往频繁。”⑦因此,陆维钊于此际闻知《剩山图》乃至《富春山居图》真伪之辩,应是自然而然之事。

自1942年起,陆维钊开始协助叶恭绰(1881-1968)编纂《全清词钞》,数年间二人来往甚密。叶氏兼擅书画鉴赏,曾先后两次为吴湖帆所藏《剩山图》题跋。是年11月,他在第二次作跋时写道:“湖帆得此卷后,摄影见寄,因为前跋。今秋来沪,始见真面,如睹天人瑞相,非野狐所能妄拟。风雨如晦,吾辈犹得于颠顿之馀,有此赏析之乐,可胜厚幸,书此以志欣慨。”显然,陆维钊从与之情意相契的叶恭绰那里对《富春山居图》真伪有所耳闻,亦属情理之中。

之后数年间,郑秉珊、吴湖帆等人相继撰文论及《富春山居图》真伪⑧,依然引人注目。

1945年,陆维钊应聘执教浙江大学(龙泉分校),二年后回杭。1948年,山水画大家黄宾虹(1865-1955)离京南还,任教于美术学院。两人相会于西子湖畔,遂成忘年之交。在此过程中,陆维钊深受黄氏画风影响。1950年,他在《栖霞岭访黄宾虹丈》一诗中写道:“人间胜业住云烟,漫画西湖又二年。远水将春扶梦续,短笻行柳入诗妍。故园兵火今应了,往事京华有可笺。如此南归归亦得,看山不用买山钱。”

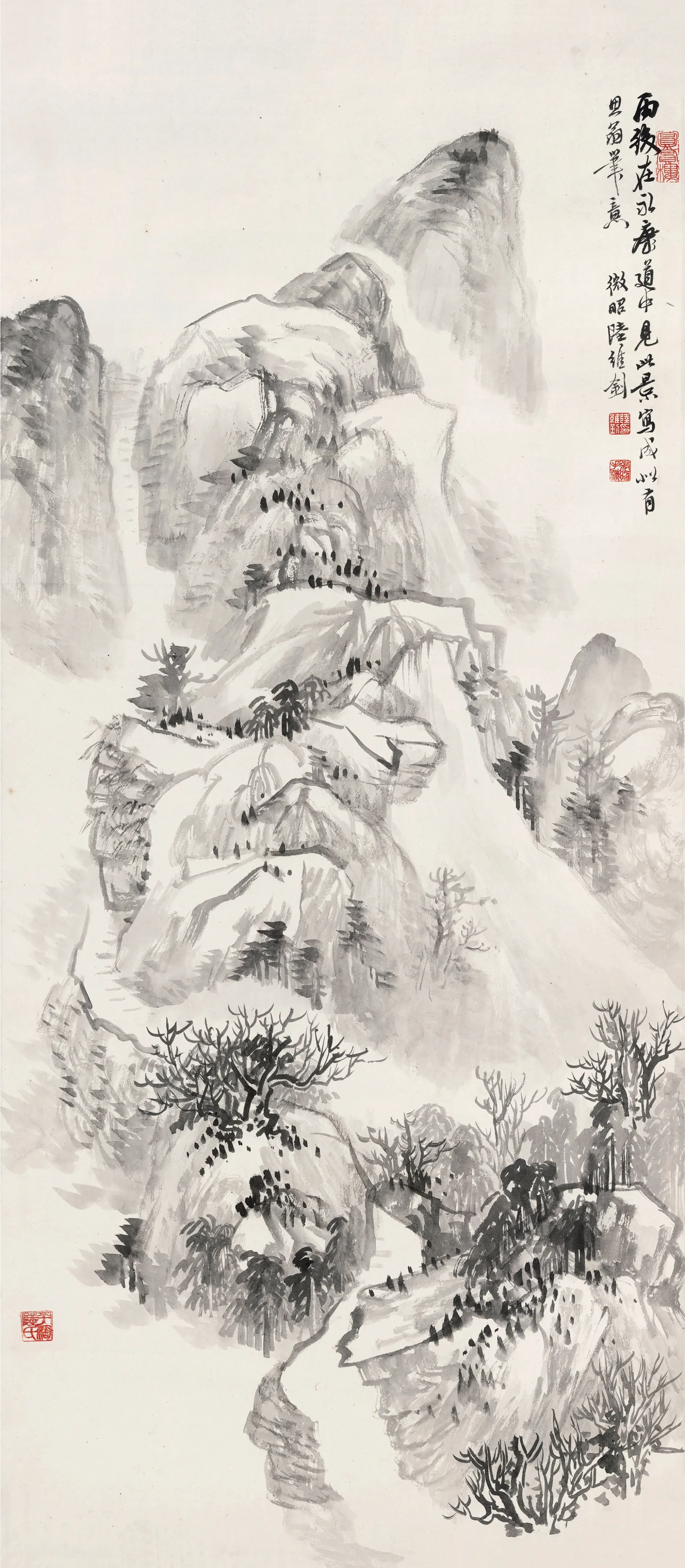

1961年秋,他在一帧水墨山水画上题曰:“车过连城金鸡岭,见有此景,用宾鸿草堂写生法。”(图5)

17年之后即戊午(1978)春三月,已年届八旬的陆维钊又题画

曰:“昔年余与黄宾虹丈论画湖上,丈喜言徽派诸公。此帧余偶效之,果不必乞灵石涛、八大也。世有知者,当会余意。”(图6)回忆当年与宾虹老人切磋画艺之情景。可见数十年间,他对黄氏山水一直秉持推重之意,这在当时并不多见。

其实,黄宾虹也与《富春山居图》颇有渊源。1935年12月21日,南京地方法院为调查所谓易培基等故宫盗宝案,聘请黄宾虹鉴定相关文物。当时那卷乾隆皇帝一跋再跋的《富春山居图》赝品(子明本),正在英国伦敦展出。黄宾虹在故宫博物院上海第一库房鉴定时见到无用师本,黄氏作了如下鉴定结论:“乾隆御题疑为赝鼎,以其用笔较嫩耳。惟元人之嫩为明代人所不及,正未可以此屈古人,观其六法俱备,仍当目为真虎无疑。真。”⑨黄宾虹以寥寥数语,回应了当年关于清宫《富春山居图》真赝之辩,可见其鉴赏之精。

图5 陆维钊 连城金鸡岭 纸本水墨 1961年

图6 陆维钊题《偶效徽派山水》中叙与黄宾虹交流情状

图7 黄宾虹《山水册》(十六开之八)并题识

甲午(1954)之春,年已91岁的黄宾虹在其所作《山水册》(十六开)之八,援引《南田画跋》数语,并略作变动:“大痴《富春山卷》全宗北苑,间以二米,一峰一状,凡十数峰,树木雄秀苍郁,变化极已。恽道生有摹本,得其大意;邹衣白有拓本,唐半园又有油素本,丘壑位置可以勿失。领会神趣,先师造化耳。”(图7)再次对《富春山居图》作出诠释。黄氏关于《富春山居图》的真伪之见以及“领会神趣,先师造化”之类的绘画主张,自然也会对陆维钊产生些许影响。

此外,陆维钊曾为时人施翀鹏所摹《富春山居图》题写长诗,其中有曰:“古人画境每由心,当日披图感自深。但觉一江忙过客,未闻千载觅知音……何如施子擅丹青,橅得真形娱坐卧。更喜承平景不同,新成水坝拂春风。”可见陆氏对这一画卷感触颇深。当然,他不仅在《元代书画家简介》中提及了《富春山卷》,在对研究生授课时,也希望他们多去博物馆观画,“如子久《富春山居》等”。

从陆维钊早年的山水画来看,主要取法清初四王,得其正轨,又受到晚清民国海上画风之影响。花卉多近赵之谦、吴昌硕一路,墨竹则受叶恭绰启发⑩。中年之后,深契于黄宾虹绘画旨趣。山水、花卉笔墨雄秀,自具一格,点画狼藉,而又中规入矩。

1956年10月,陆维钊到上海参观古字画展览,见到了吴湖帆所藏的《剩山图》,个中感触不难想象。1959年国庆期间,潘天寿诸公因偶观其所绘《宝石山全景》,为之倾倒。后几经协商,遂于次年9月延聘至美院,成为一段艺林佳话。之后数年间,陆维钊传世山水画明显增多,个人风格基本成熟。惜此后几年,作品较少。1972年冬,他在《乔松高岳》一图再题时表示:“余绘山水,临摹居多,自苦无新意境,此其一也。”“文革”后期,已近暮年的陆维钊终于迎来了艺术春天,亦是其山水画进入个人化境的重要时期。尽管作品数量有限,但笔墨俱佳,诗书画兼擅,当执此期浙派之牛耳。

其间,1971年美院师生赴桐庐梅蓉参加下乡劳动,年过七旬的陆维钊也在其中⑾。他对昔时江中沙洲,今为平畴纵横的沧桑巨变充满无限感慨,这为其在六年后绘写《富春山居图》临本,提供了重要契机。随着文革的结束,最终促成了这一长卷的诞生。

鉴于以上的种种因缘,陆维钊晚年有此巨制可谓水到渠成,这其实也是对《富春山居图》真伪论辩最为直截了当的回应。而且名为临本,实则又有重新剪裁,自出机杼之意。

不过值得指出的是,尽管延光室印本在当时已属上乘,但终究只是精度一般的黑白图版,难以呈现原作的笔墨细节。因此,陆氏虽题曰临本,其实更多的则是自家面目。这当然也在一定程度上反映出20世纪以珂罗版为代表的影印复制技术,对艺术传播的意义与价值,其功能局限同样也显而易见,值得反思。陆先生于此也有清晰的认识,他曾告诫学生对于珂罗版还多希望发挥想象力,则倒可常看。其实当年王翚等人据油素本之类临仿《富春山居图》,同样也存在对笔墨的认识与传承等诸多问题,惟程度不同而已。可以说,不断地解读(包括误读)本身也是艺术史的一部分。

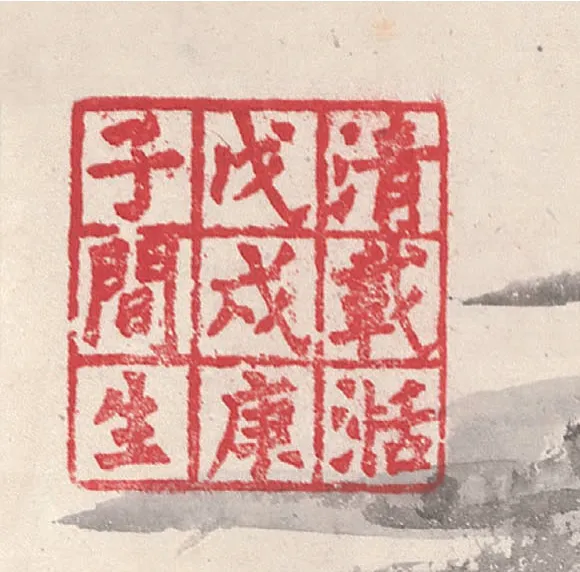

但正如陆维钊在卷中所钤“为鉴古而临摹”一印(图8),并非只是为临摹而临摹,或单单为技法而临摹。这不仅直接表明了他对临摹之道的看法,甚至也与他对《富春山居图》真伪的态度密切相关,亦足见其用心。至于卷尾“清载湉戊戌庚子间生”一印(图9),既表示自己出生于两者之间的己亥年(1899),又有对苦难身世的某种追忆。毕竟“戊戌变法”“庚子赔款”均是近代以来多难中国的某种代名词,是谓文心可鉴。

二

嘉兴平湖位于浙江东北部,临近上海,长期以来处于江南文化圈的重要位置,人文荟萃。陆维钊乃是近百年来我国书画史上屈指可数的名家之一,与《富春山居图》结下了不解之缘。早在康熙年间,此地的高士奇也同样与《富春山居图》渊源颇深,而且时至今日,众多早已成为国之瑰宝的稀世名迹曾经长期珍藏于平湖一地,足称我国书画鉴藏史上的一段传奇。

高士奇(1645-1703),早年家贫,好学能文,“徒步来京觅馆为生”,因工书法,“以明珠荐入内廷供奉”。康熙二十八年(1689),“上南巡至杭州,幸士奇西溪山庄,御书‘竹窗’榜额赐之”。然而好景不长,旋遭左都御史郭琇弹劾,“疏入,士奇等具休致回籍”。因此在是年9月离京返乡,归居平湖,直至康熙三十三年(1694)再次赴京任职,前后凡五年之久。

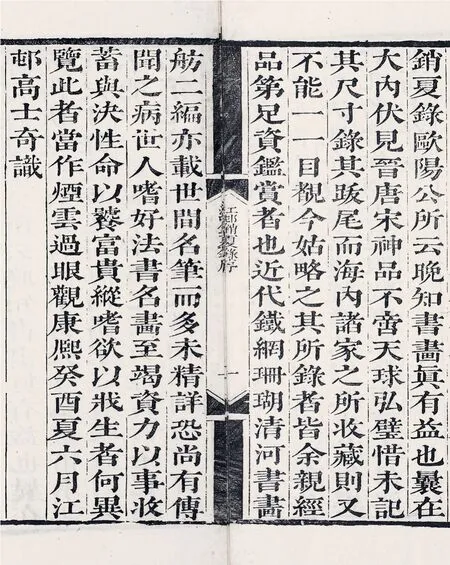

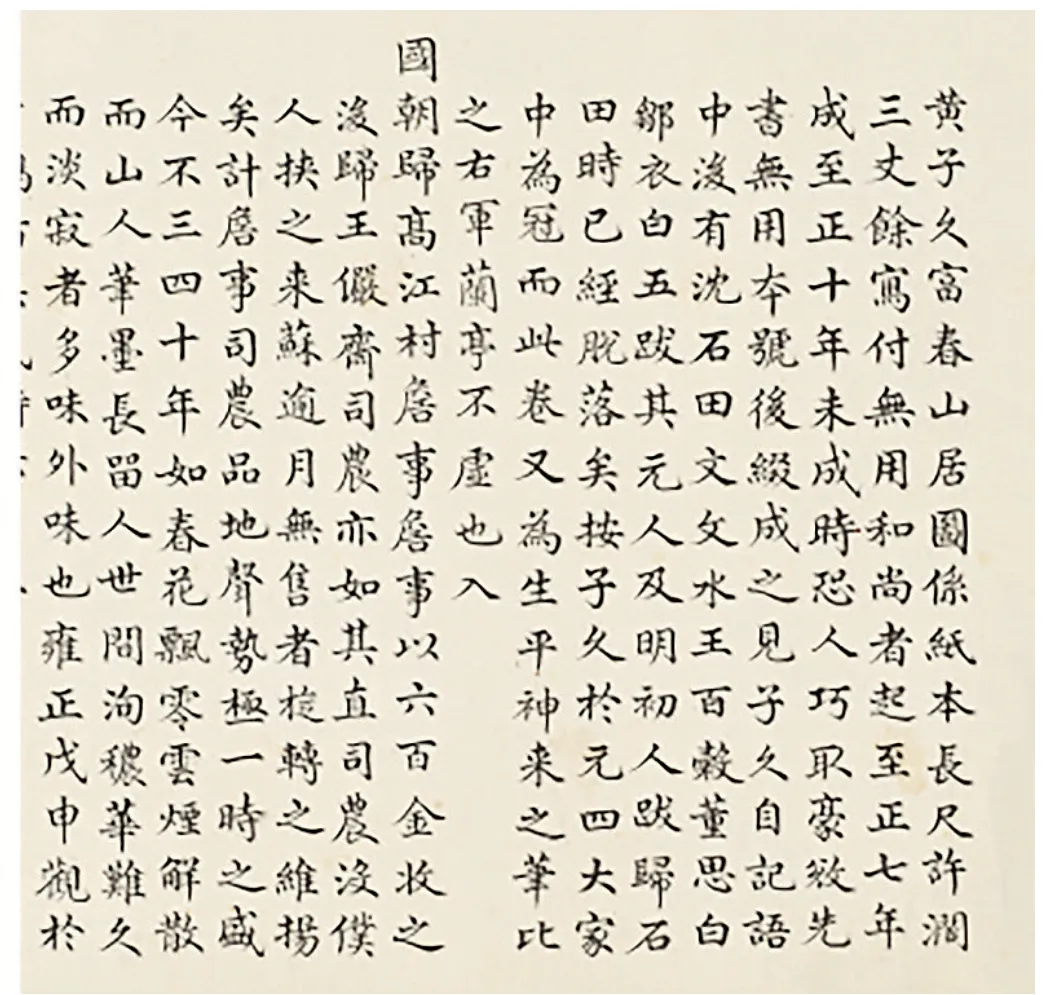

约在康熙二十八年己巳(1689)初春,高氏曾题黄大痴《疏林结冥图》,诗注曰:“江南季氏藏子久《富春山图》横卷,笔法正与此相似”。可见此时《富春山居图》应尚在季八士家(按,其父季寓庸卒于1672年)。一年之后,约在康熙二十九年(1690)春夏之际,闲居家乡颇有时日的高士奇开始编纂《江村销夏录》。据他在康熙三十二年(1693)六月所作的自序中写道:“其所录者皆余亲经品第,足资鉴赏者也……世人嗜好法书名画,至竭资力以事收蓄,与决性命以饕富贵,纵嗜欲以戕生者何异?览此者当作烟云过眼观。”(图10)

高氏的这一审慎态度从是书凡例中也同样可以得见,而且揆其语意,《江村销夏录》所记并非尽为其藏品。其中《富春山居图》著录于卷一,高氏记录甚详,不仅全盘照录黄公望款识以及诸家题跋,并加如下按语:“纸本,高一尺馀,长二丈一尺,凡六接,俱有吴之矩钤印,水墨画。董文敏跋在画前隔水绫上,书法秀美,幅中有扬州季氏藏印。案张清甫云尚有李范庵跋,今无之矣。”(图11)可见他为此而翻检了晚明张丑《清河书画舫》诸书。

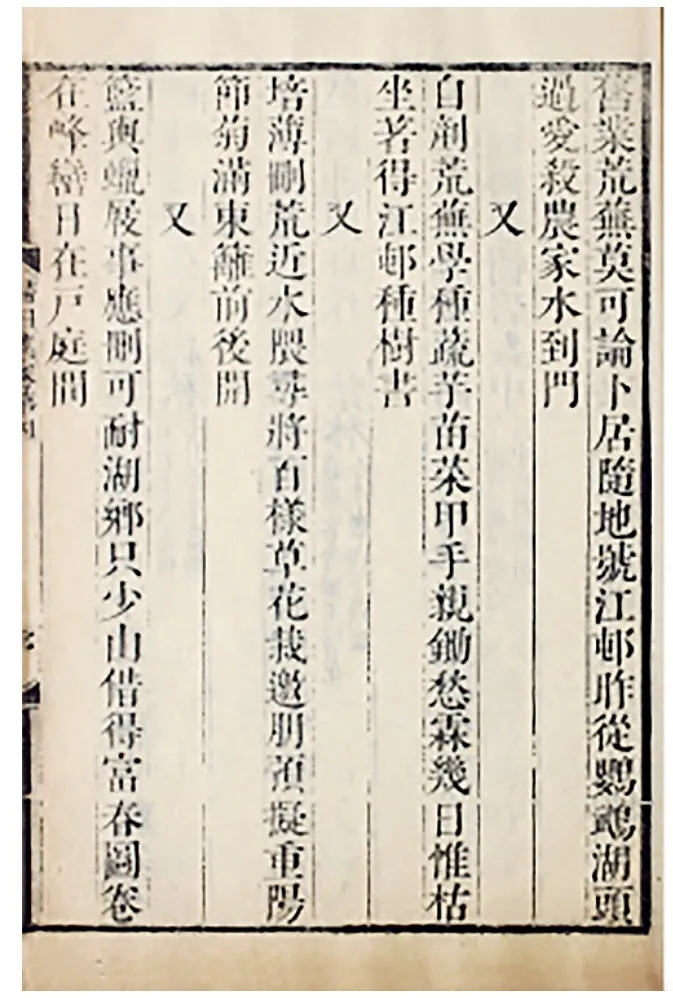

高士奇与《富春山居图》的渊源并未止步于此,我们不妨再作进一步追溯。康熙二十九年庚午(1690)秋,他写下《秋日杂咏》诸诗作。其中之一写道:“篮舆蜡屐事应删,可耐湖乡只少山。借得富春图卷在,峰峦日在户庭间。”(图12)大约从此时起,《富春山居图》已在平湖高氏处。不久他便以高价购得此卷,并著录于《江村销夏录》。据稍晚的沈德潜(1673-1769)曾记曰“入国朝归高江村詹事,詹事以六百金收之”(图13)。沈氏在雍正戊申(1728)六月二日、乙卯(1735)秋两跋中均声称“入国朝归高江村,后归王俨斋”,并将高、王二人重金购买称为“豪举”,后来乾隆皇帝也持此论。

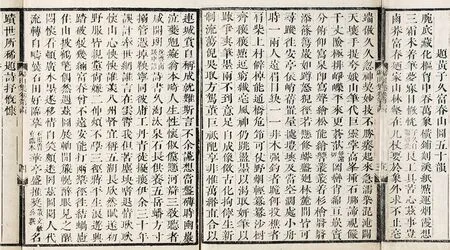

康熙三十一年壬申(1692)三四月间,高士奇为此卷写下《题黄子久〈富春山图〉五十韵》,洋洋洒洒,极尽揄扬之能事,这在以善鉴著称的高氏诗文中亦不多见。他如此写道:“腕底藏化枢,胸中吞万象。横铺剡溪纸,点运烟霞想。三霜未着笔,梦寐日惝恍(自注:子久自题如此)。良工具苦心,兹事岂鲁莽。富春乃家山,林壑在几杖。要于象外求,不止毫端仿……偶然遇兹图,展轴开帘幌。醉眼见之醒,闷怀看顿广。水墨遂移情,自笑颇迷罔。兹图阅人代,流转自畴曩。石田好临摹(自注:石田曾有临本),华亭盛推奖(自注:董文敏公跋)。名迹世所稀,题诗抒慨慷。”(图14)

这首长诗无疑表明高士奇对《富春山居图》发自内心的赞美之意,诗中甚至还表示:“墨以渴取妍,笔以疏争爽。笔墨两不到,意足自成像。效古化拘伫,生新制流荡。倪吴取方驾,董巨只配享。非惟万缗直,合以连城赏。”真可谓推崇备至,无以复加。

倘若此后沈德潜所记无误,则《富春山居图》在当时的确称得上是“非惟万缗直,合以连城赏”了。因为从高士奇身后的《江村书画目》中所附价格而论,在当时几乎没有任何一件作品可以与之相埒。如标注为“无上神品”的东晋王羲之《袁生帖》一卷为“五百两”,为其中最高价;同样标为“无上神品”的北宋李公麟“《潇湘》《蜀江图》合璧”两卷共“四百两”,而他的另一件“上上神品”《洛神赋》一卷则为“一百两”。至于其他诸家名下的宋元名迹,大都不过几十两而已。

约在康熙三十二年癸酉(1693),《富春山居图》以原价转入高氏“死党”王鸿绪之手,于是这一名卷离开了珍藏约三年之久的平湖。

王原祁在其所作仿本的款题曰:“癸酉清和雨窗,余作《观大痴〈富春长卷〉歌》,适伦叙年兄以素纸索画,遂写其意请正。”(图15)他在这首名为《云间访家俨斋总宪观大痴〈富春长卷〉歌》中写道:“桃花水涨春潮急,路指茸城片帆入。槐堂主人春昼闲,觞咏追陪胜流集。示我子久富春图,风雨能惊鬼神泣。此图曾经劫火烧,幸不焦烂无门逃。(自注:韩诗“神焦鬼烂无逃门”)展转流传三百载,连城购者东南豪……吾家曾藏石田笔,苦心追摹称入室。今见元本通真宰,乃知化工莫能匹。归舟想象不可求,高山流水空悠悠。若得天机入骨髓,便令作述堪同游。”由此可知,至迟在癸酉春天,《富春山居图》已为王鸿绪所购。王原祁在其斋中得以一览真迹,叹为观止,归后写下长诗。

图8 陆维钊临黄公望《富春山居图》中所钤“为鉴古而临摹”印

图9 陆维钊临黄公望《富春山居图》卷尾所钤“清载湉戊戌庚子间生”印

图10 [清]高士奇著《江村销夏录》书页

图11 [清]高士奇著《江村销夏录》载录《富春山居图》题跋按语

颇有意趣的是,在高士奇闲居五年之后,于康熙三十三年(1694)重新为朝廷起用。不久,高氏北上时以“书画船”经过吴门,时任江苏巡抚的宋荦与之相会数日,后来写下长诗《高江村詹事舟过吴阊,得纵观所藏书画。临别以董文敏〈江山秋霁卷〉见赠,作歌纪事录卷尾》为记,其诗曰:“昭代鉴赏谁第一,棠村已殁推江村。五年当湖暂休沐,摩挲卷轴穷朝昏。昨岁寄我销夏录,云烟过眼实弟罤。今年奉召北赴阙,书画船泊胥江滨……三日眠食为之废,有时大叫忘主宾。富春山图袁生帖,无上妙迹欣相亲……要我长歌记胜事,报辞良愧薄且贫。归来重展烛屡跋,缺月光射莓墙根。苦吟攒眉作山字,句虽不警事则真。录入卷尾更寄似,此诗此画争千春。”

宋荦诗意地表达了二人连续多日于舟中同赏书画之场景,并有诗句特别提及了《富春山图》与《袁生帖》。由于此时《富春山居图》已在王鸿绪斋头,虽有借观之类的可能,但笔者更倾向宋荦或出于诗作的需要而述及这两件名作。由于此诗为事后追忆,所以宋氏据手头的《江村销夏录》中相关著录为之,应合乎事理。而且一年前宋氏曾为此书作序,诗中亦有所提及。

事实上,不仅《富春山居图》与平湖一地结下不解之缘,就高氏《江村书画目》而论,一大批堪称国宝级的历代书画名迹也曾长期珍藏于此地。《江村书画目》中仅标为“永存秘玩”“上上神品”之类便达60余件,涵盖了晋、唐、宋、元、明诸家名迹,至于另标为“明董其昌文敏真迹”一项,则合计为50余件。此《书画目》注明康熙四十四年(1705)六月“拣定”,是时高士奇已离世整整两年,可知乃出于其长子高舆之所为。可以说,自高士奇于康熙三十六年(1697)“以养母乞归”,直至高舆在1705年稍后离开平湖进京赴任,前后约十几年间,这些作品均长期珍藏于平湖。而且高氏后人数代为官,历时颇久,其影响可以想见。

图12 [清]高士奇《秋日杂咏》诗

图13 [清]沈德潜所记《富春山居图》归高士奇事

图14 [清]高士奇《题黄子久〈富春山图〉五十韵》诗

三

然而,《富春山居图》与平湖的渊源并未就此结束。时至乾隆时期,曾参与《石渠宝笈续编》的沈初(1729-1799,字景初,号萃岩)同样也是平湖人,他在其《西清笔记》中写到:“上最赏黄子久《富春山居图》,每展閲即题数语,细字缀于卷中,空处几满。”这无疑是对乾隆皇帝与《富春山居图》(子明本)之间非同寻常的翰墨缘,作出了极为恰当的描述。不仅如此,沈氏先后得乾隆御赐书画数十件之多,他记曰:“上命续编《石渠宝笈》《秘殿珠林》二书,以乾隆十年后所得书画不欲多于前编之数,因于辛亥上巳取《石渠宝笈》所藏画轴五百分赉矣。至是复有加计,余前后所得共三十馀件。”

可以说,这些书画名迹成为数百年间平湖地方文脉的重要组成部分,并由此影响了一代又一代平湖人。出现陆维钊这样的书画大家,在很大程度上自然也得益于这一文脉的启蒙与滋养,当然还包括他的祖父、父亲等人。因此,如果我们再重新审视陆维钊的这卷《富春山居图》临本,则似乎呈现出更为深邃的艺术史意义。从明代的沈周、董其昌、蓝瑛到清初的查士标、王翚、王原祁,直至清末民初金城诸家众多的传世临仿本,若将陆氏此临本置于其中,可谓毫不逊色。倘若依从谢赫“迹有巧拙,艺无古今”这一近乎透明的画品之论,对陆维钊这一临本的艺术水准无疑将更具有客观认识的可能。事实上,作为文人艺术的诗、书、画、印四全之风从明中后期兴起以来,前后延续约五百年,大体是以陆维钊这一代为最后的辉煌。而正是他们经历了近代中国的种种遭际与沧桑巨变,并且广泛、深入地参与了社会生活,在不同阶层产生了重要影响,他们的艺术与人生也已经成为千年以来文人传统不可忽视、低估的重要组成部分。陆维钊正是这一特殊时期的杰出代表,在文人艺术的长河中留下不可磨灭的印迹。如今,他的晚年杰作《临黄大痴〈富春山居图〉》又存放于平湖,不仅承载着其鲜明的“传统”理想,并再次续写了两者之间的不解之缘。

图15 [清]王原祁《仿富春山居图》题跋

注释:

①按此作虽无纪年,然据卷前钤印“庄徽室书画记。微昭八十岁前后寓西湖作。丙辰春,正和治印”以及另一卷《桐庐山色》款署,可知在丙辰(1976年)与己未(1979年)之间。现据陆昭徽、陆昭怀著《书如其人——回忆父亲陆维钊》一书所附年表为1977年作。参见是书246页,上海书画出版社2013年版。按“正和”为孙正和(1935-1990),浙江奉化人。

②陆维钊书画院现藏有当时学生冯铮捐赠的陆氏课徒稿,包括山水、花卉诸作。

③陆氏后来在丁巳(1977)春为胡士莹重绘一山水横卷《霜红簃填词图》时有如此题识:“原图作于四十余年前,以兵燹失去”,益可见他在1935年左右已有画名。

④参见1935年4月16日《申报》第三张《吴湖帆之意见》一文。

⑤吴氏《丑簃日记》,参见吴元京审订、梁颖编校《吴湖帆文稿》,中国美术学院出版社,2004年,第236页。

⑥陆昭徽、陆昭怀《书如其人——回忆父亲陆维钊》,上海书画出版社,2013年,第53、54页。

⑦同上书,第40页。

⑧郑秉珊《黄子久事迹与画迹考》,1943年《中华月报》第九期;吴湖帆《元黄大痴〈富春山居图卷〉烬余本》,载《古今半月刊》,1944年,第五十七期。

⑨《黄宾虹文集〈鉴藏编〉》,上海书画出版社,1996年,第308页。

⑩笔者曾见陆维钊题画曰:“昔侍叶遐庵丈谈艺,丈谓画竹不难,而难在向左向上。今习之多年,深觉其言之有味。云常、启静贤伉俪过余西湖寓斋,写此呈教。癸丑暮春,陆维钊记。”

陆维钊 旌表贞孝钱孝女淑贞墓碣 126.5×63.1cm 纸本 1934年款识:新建夏敬观撰文,平湖陆维钊书丹并篆额。

陆维钊 莫干剑池 92×40cm 纸本设色 1958年款识:莫干剑池。陆维钊写。钤印:陆维钊印(白) 微昭手识(朱) 圆赏楼(朱)

陆维钊 心画 135.4×67cm 纸本 1959年释文:心画。古人有﹃书,心画也﹄一语。夫心,岂易画哉?亦在于善推其心之所之而已。钤印:平湖陆氏(朱) 陆维钊(白) 微昭(朱) 微昭甲申后作(朱) 圆赏楼(朱)

陆维钊 磐石栋梁图 138×67cm 纸本水墨 1961年款识:磐石栋梁,山河永固。敬祝中国共产党成立四十周年。一九六一年七月,陆维钊。钤印:陆维钊(白) 微昭(朱) 圆赏楼(朱) 平湖陆氏(朱)

陆维钊 风物长宜放眼量 194×57cm 纸本设色 1962年款识:风物长宜放眼量。此浙南纪行旧稿,重写一过,借重主席句为题,心胸顿豁,援笔欣然。陆维钊。钤印:微昭(朱) 陆维钊(白) 平湖陆氏(朱)

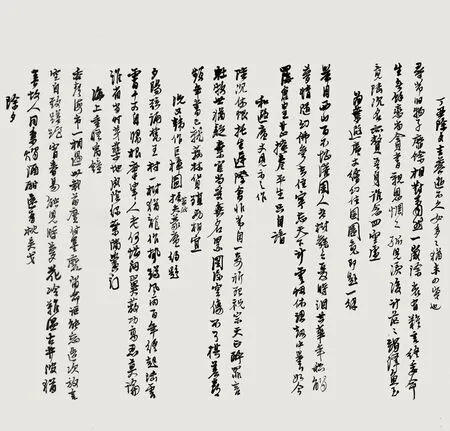

陆维钊 致马一浮札 纸本 1961年释文:一浮仁丈尊鉴:《梦奠帖》中模糊之字,《淳化》《大观》未收此帖。《绛帖》《戏鱼堂》《星凤楼》《玉虹鉴真》有此帖,皆作“九”字,上下连读,则为“仲尼梦奠,七十有二,周王九龄俱不满百”。“周王九龄”句殊不辞,而其意则似用《礼记》文王世子之文。 文王谓武王曰:“女何梦矣?”武王对曰:“梦帝与我九龄。”文王曰:“我百,尔九十。吾与尔三焉。”文王九十七而终,武王九十三而终。 文王、武王终年虽与《大戴记》《竹书纪年》有出入,古史难征文人之笔,可不论也。其他《绛帖》《平南村帖考》皆未论及此帖。今察此模糊之笔画,则又不似“九”字。姑就所查,先此奉闻,当否,尚乞指示。耑此。敬叩崇安并颂新年万福。晚陆维钊顿首。四日。

陆维钊 雨后永康道中 95.5×43cm 纸本水墨 1962年款识:雨后在永康道中见此景,写成,似有思翁笔意。微昭陆维钊。钤印:陆维钊印(白) 微昭手识(朱) 圆赏楼(朱) 平湖陆氏(朱)

陆维钊 病起作山水 70.2×34.7cm 纸本设色款识:尧峰同志鉴家政之。陆维钊病起作。钤印:陆维钊印(白) 微昭长吉(朱) 庄徽室(朱)

陆维钊 风物清和 105×40.5cm 纸本水墨 1962年款识:风物清和宜种早,山川秀润得天多。六二年五月。陆维钊。钤印:陆维钊印(白) 微昭手识(朱) 圆赏楼(朱) 平湖陆氏(朱) 庄徽室(白)

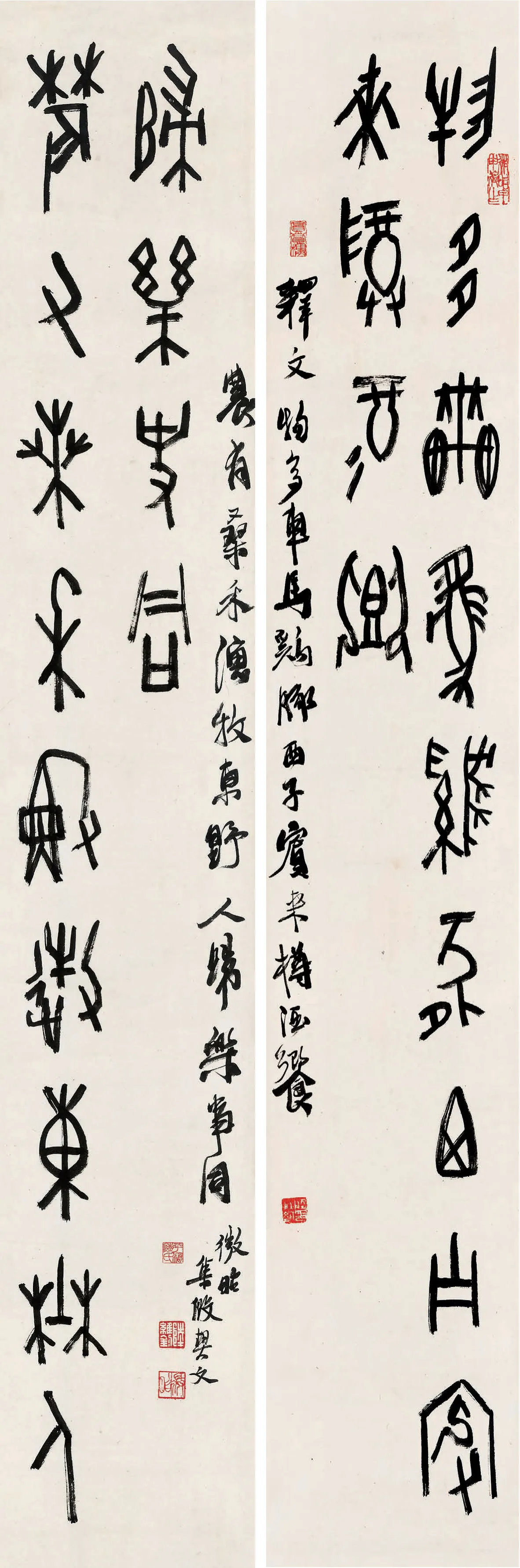

陆维钊 物多农有十三言联 138.7×23cm×2 纸本 1962年款识:释文『物多车马鸡豚,西子宾来樽酒飨;农有桑禾渔牧,东野人归乐事同。』微昭集殷契文。钤印:平湖陆氏(朱) 陆维钊(白) 微昭(朱) 微昭甲申后作(朱) 圆赏楼(朱) 陆维钊印(白)

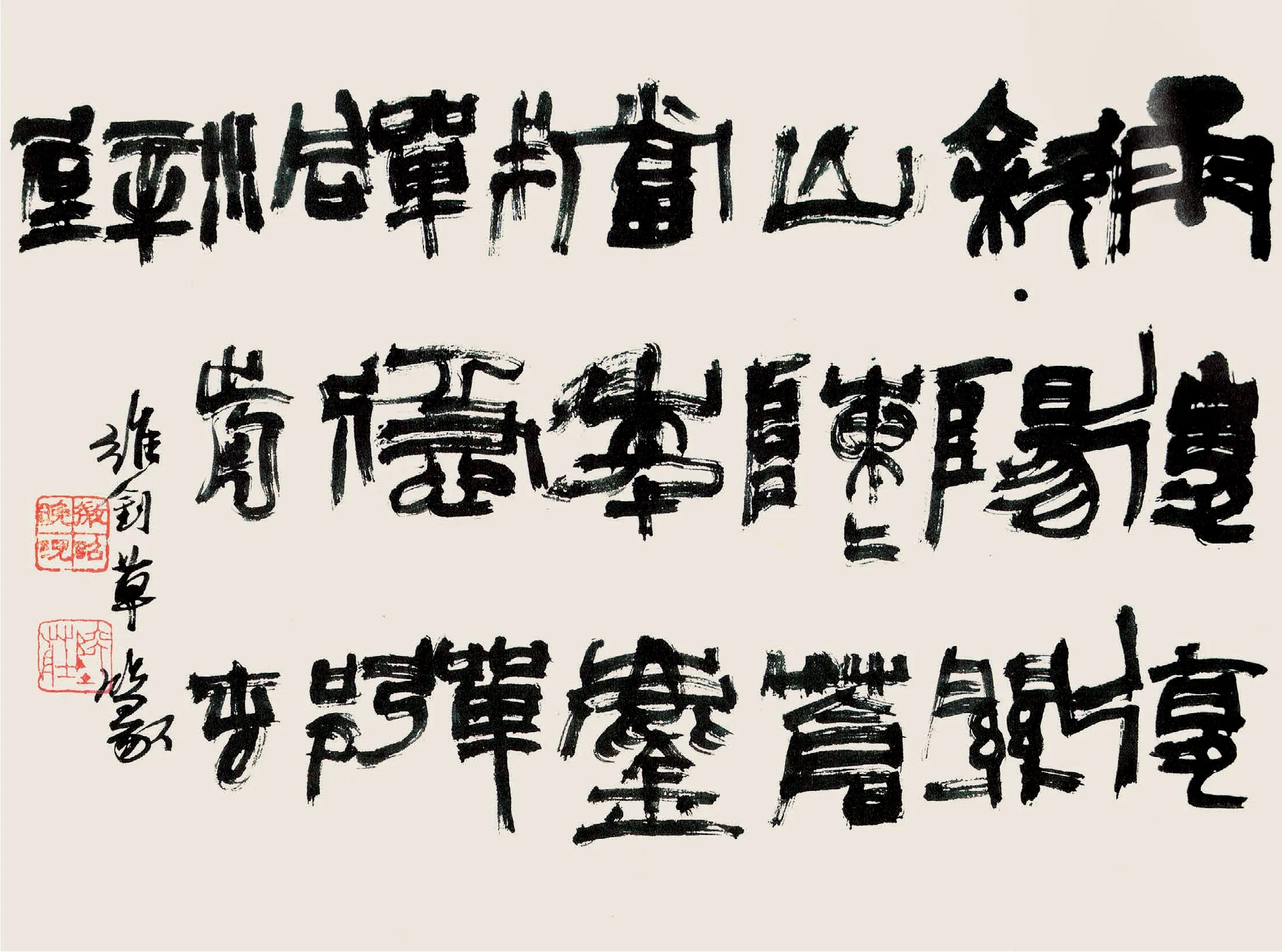

陆维钊 录毛泽东词《菩萨蛮·大柏地》 91.5×33.5cm 纸本 1963年释文:装点此关山,今朝更好看。毛泽东主席词《菩萨蛮·大柏地》,赤橙黄绿青蓝紫,谁持采(彩)练当空舞。雨后复斜阳,关山阵阵苍。当年鏖战急,弹洞前村壁。装点此关山,今朝更好看。先进诗老正。陆维钊。钤印:陆维钊(白) 微昭(朱) 微昭甲申后作(朱)

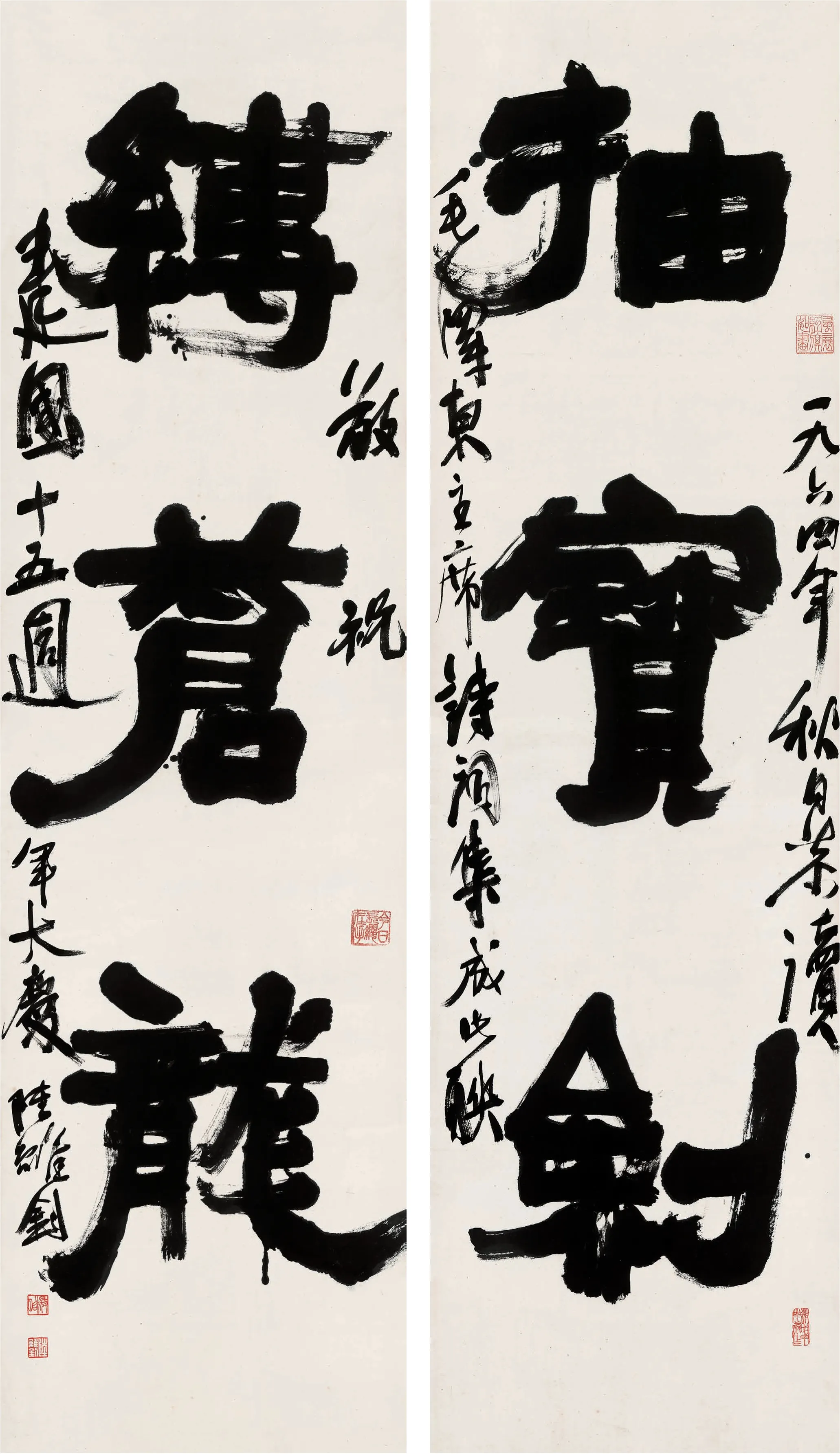

陆维钊 抽宝剑缚苍龙三言联 177×49cm×2 纸本 1964年释文:抽宝剑;缚苍龙。一九六四年秋日,恭读毛泽东主席诗词集成此联,敬祝建国十五周年大庆。陆维钊。钤印:微昭(朱) 陆维钊(白) 风展红旗如画(朱) 微昭甲申后作(朱) 今日长缨在手(朱)

陆维钊 同心干放眼量三言联 162×49cm×2 纸本 1964年释文:同心干;放眼量。仲起同志鉴正,陆维钊。钤印:陆维钊(白) 微昭(朱) 微昭甲申后作(朱)

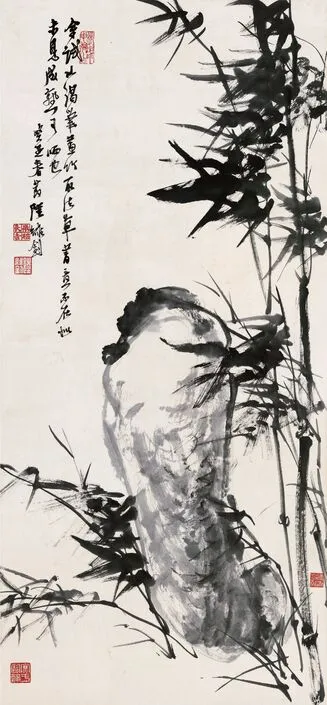

陆维钊 写意墨竹 127×35cm 纸本水墨 1965年款识:维钊写意。钤印:陆维钊(白) 圆赏楼(朱) 平湖陆氏(朱)

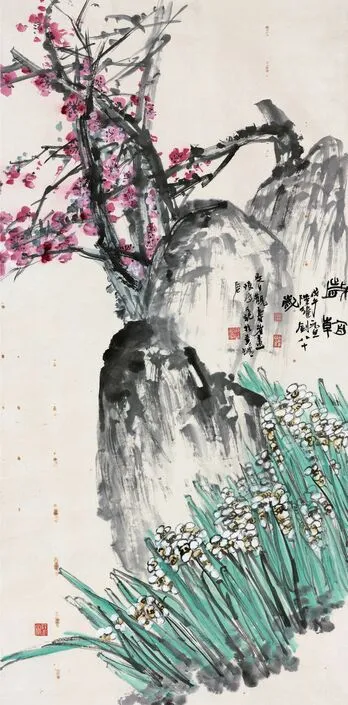

陆维钊 拳石水仙 89.5×35cm 纸本设色 1976年款识:拳石水仙。维钊戏作。钤印:陆维钊(白) 平湖陆氏(朱)

陆维钊 雁荡铁城障 132×204cm 纸本设色 1964年款识:雁荡铁城障。陆维钊写。钤印:陆维钊(白) 微昭(朱) 圆赏楼(朱) 陆维钊印(白)

陆维钊 山河新貌 51×74cm 纸本设色钤印:平湖陆氏(朱) 微昭书画(朱) 庄徽室(朱)

陆维钊 录《毛主席语录》 90×34cm 纸本 1973年释文:深挖洞,广积粮,不称霸。路线是个纲,纲举目张。一九七三年十月,陆维钊书。钤印:陆维钊(朱) 陆庄氏(朱) 微昭手写(朱) 其宽所藏(朱)

陆维钊 竹石图 96.5×45.3cm 纸本水墨 1973年款识:余试以渴笔画竹取法草书,意不在似,未见成熟,可哂也。癸丑春节,陆维钊。钤印:微昭长吉(朱) 陆维钊(白) 微昭甲申后作(朱) 寓杭州韶华巷(白) 寒于宝馆(白)

陆维钊 锦绣河山集句 97.3×46cm 纸本 1974年释文:锦绣河山,频添新貌,风流人物,还看今朝。一九七四年春日,陆维钊书。钤印:陆维钊(白) 微昭(朱) 微昭手写(朱)

陆维钊 毛泽东《菩萨蛮·大柏地》词句 17×23cm 纸本 1976年释文:雨后复斜阳,关山阵阵苍。当年鏖战急,弹洞前村壁。维钊草篆。钤印:微昭晚况(朱) 陆庄(朱)

陆维钊 四古碑名 29×35cm 纸本 1978年释文:三阙,石门铭,天发神谶,石门颂。余书自以为得力于此四碑。劭翁。钤印:平湖陆维钊印(白)

陆维钊 岁寒图 97×45cm 纸本水墨 1979年题识:岁寒。微昭老兄善隶通画,笔墨精良,此帧更妙,为题二字张之。庚申腊月十日,诸乐三识。钤印:陆维钊印(白) 希斋(朱) 乐三长寿(白)

陆维钊 周总理诗 182×49cm 纸本 1979年释文:相逢萍水亦前缘,负笈津门岂偶然。扪虱倾谈惊四座,持螯下酒话当年。险夷不变应尝胆,道义争担敢息肩。待得归农功满日,他年预卜买邻钱。周总理诗。己未清明,陆维钊敬录。钤印:陆维钊(白) 微昭书画(白) 晚年爱寓杭州(朱)

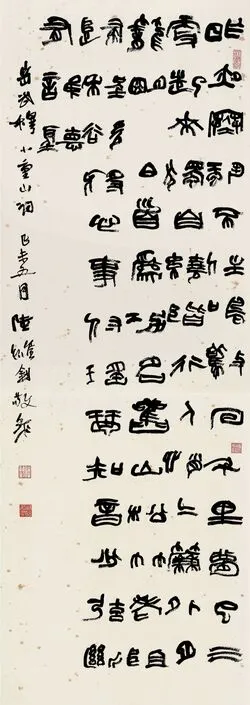

陆维钊 岳飞《小重山》 136×46cm 纸本 1979年释文:昨夜寒蛩不住鸣。惊回千里梦,已三更。起来独自绕阶行。人悄悄,帘外月笼明。白首为功名。旧山松竹老,阻归程。欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听。岳武穆《小重山》词。己未五月,陆维钊敬录。钤印:陆维钊(白) 微昭书画(白) 庄徽室(朱) 寓杭州韶华巷(白)

陆维钊 梅石图 86×64cm 纸本设色 1976年款识:陆维钊写。钤印:微昭书画(朱) 陆维钊(朱) 晚年爱寓杭州(朱) 庄徽室(白)

陆维钊 岁朝图 140×69cm 纸本设色 1978年款识:岁朝。戊午元旦,陆维钊八十岁。 是日观寿者画,怅然。又记于黄炉居。钤印:陆维钊(白) 劭翁(白) 微昭书画(白) 庄徽室(白)

陆维钊 敬祝党十一大胜利召开 139.5×57.2cm 纸本 1977年释文:敬祝党十一大胜利召开。继往开来报捷音,满城爆竹酒频斟。接班喜见安排好,除害端依挖掘深。万里红旗绵世运,百年大计奋人心。抓钢治国般般定,无数英雄协力任。陆维钊。钤印:陆维钊(白)

陆维钊 偶效徽派山水 100×52cm 纸本水墨 1978年款识:昔年余与黄宾虹丈论画湖上,丈喜言徽派诸公,此帧余偶效之,果不必乞灵石涛、八大也。世有知者,当会余意。戊午春二月,微昭陆维钊八十岁自记。钤印:陆维钊(白) 微昭手识(朱) 劭翁(白) 庄徽室(朱) 寓杭州韶华巷(白)

陆维钊 乾坤清气 112×35cm 纸本水墨 1977年款识:岁寒三友昔曾闻,高处吾尤羡此君。阴低枝斜风雨里,可怜醉态频徙倚。竹醉世情浑不知,东西南北任人移。先生亦是忘机者,湖海飘然酒一卮。此吴野人陋轩诗《醉竹歌》之八句,余酷喜吴诗,因借为题。微昭陆维钊。钤印:微昭手识(朱) 陆维钊印(白) 圆赏楼(朱) 庄徽室(白)

陆维钊 临《爨宝子》碑 141×35cm 纸本 1978年款识:临《爨宝子》。陆维钊。钤印:陆维钊(白) 微昭书画(白) 晚年爱寓杭州(朱) 庄徽室(白)

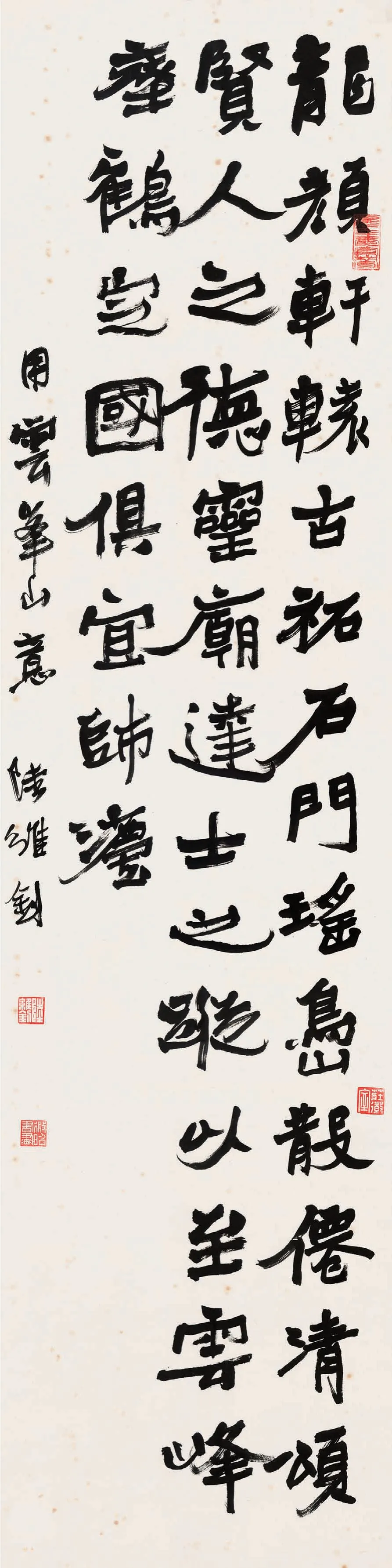

陆维钊 用云峰山意 141×36cm 纸本 1978年释文:龙颜轩辕古祏,石门瑶岛散仙,清颂贤人之德,灵庙达士之踪,以至云峰、瘗鹤、定国,俱宜师法。用云峰山意。陆维钊。钤印:陆维钊(白) 微昭书画(白) 晚年爱寓杭州(朱) 庄徽室(白)

陆维钊 羊角友情十一言联语 140.5×34.7cm 纸本 1979年释文:羊角扶摇,远瞩高瞻同展翅;友情珍重,笔歌墨舞共腾欢。穆之同学属。己未四月,陆维钊。钤印:陆维钊(白) 微昭书画(白) 庄徽室(朱)

陆维钊 节录司空图《二十四诗品》 23×181cm 纸本释文:绿杉野屋,落日气清;返虚入浑,积健为雄。幽人空山,过雨采蘋;如有佳语,大河前横。眠琴绿阴,上有飞瀑;落花无言,人淡如菊。书之岁华。钤印:微昭长吉(朱) 陆维钊(白) 微昭甲申后作(朱)

陆维钊 庄徽室诗词 纸本释文:庄徽室诗词。 题王欣夫抱蜀庐校书图。欣夫四十无别好,邺架琳琅日搜讨。校书画与刻书俱,后继吴黄前歙鲍。平生志业刘班略,不学时人矜治要。要将学术竟源流,遂令灯窗送年少。年年风雨沪江滨,落叶缤纷触手新。点画汝南嗤向壁,异同高密许通人。况君心羡乾嘉后,惠载东南皆绝手。高邮嘉定酬尤宏,父子弟昆淹不朽。君更凭藉得天造,屋壁山崖出环宝。影本争归海国书,漆文兼校黄门草。百城坐拥足堪骄,下笔君如奏并刀。箧衍衣空来宋椠,瓮中粮尽聚明抄。眼明只觉成鱼鲁,墨黯何辞重写描。从此一庐长汲古,直将独抱正群嚣。哪知转眼风云恶,鼙鼓登登腾日角。晓月芦沟起鬼狼,边筹定远难经略。一朝城坏海横飞,十万貔貅齐退却。作伥争看有沐猴,同仇何止遭骈戮。君乃有书蜗累增,东村西落属亲朋。藏来伏壁惶无据,望去狼烟晦窈冥。纵使中郎矜秘阁,不堪名士泣新亭。明知长物皆身外,无奈临岐故主情。因念当时初董理,虎头有作征诗纪(校书第一图为顾则扬绘)。春匀花露入丹铅,秋拂桐阴延砚几。乐事名山