读韩天衡书印新作有感

2019-11-19陈贤德

□ 陈贤德

韩天衡,1940年生于上海,祖籍江苏苏州。现为中国艺术研究院中国篆刻艺术院名誉院长、西泠印社副社长、上海中国画院顾问(原副院长)、上海市书法家协会首席顾问、上海吴昌硕艺术研究会会长、吴昌硕纪念馆馆长、一级美术师。出版有《历代印学论文选》《中国印学年表》《韩天衡篆刻精选》《天衡印话》等。

韩天衡近年来又登泰山,一反杜子美“会当凌绝顶,一览众山小”的豪迈,而是感叹,登高望群峰,更觉自我小。或许有了这种心灵感悟,才使得这位年近八十的艺术家,依然日思进取,夜梦革新。70岁时,他刻了一方印,曰“老学生”;73岁又刻了一方印,曰“老大努力”;75岁再刻一方印,曰“老来多梦”……他认为:艺术攀山,生理上的老不可怕。怕的是心理衰老、墨守陈规、不思进取。他还说,我一生的乐趣只有一个,那就是“在今天区别于昨天的探索中”。因此对他来说,年龄只是艺事长路中的一个驿站而已。

何为“梦”?革故鼎新者也。今年7月份,韩天衡在朋友圈晒了《一展宏图》印作的11枚设计稿,并写道:“刻印要抹掉小聪明式才子气。是印几天内改了十一稿,自觉改是必要的。”同年谷雨时,他为了刻一方8厘米见方的“国泰民安”朱文大印,共创稿16份始刻成。现在他治印,创稿十几份、几十份已为常态。不了解他的人,看到他拿起刀来,须刻成印(他下刀的确很爽,速度很快),却不知背后这位豆庐老人“堪笑寒窗费苦吟”,“吟安一个字,捻断数茎须”之艰难。

韩天衡6岁学刻印,23岁参加西泠印社展览;39岁加入西泠印社;43岁任西泠印社理事;53岁任西泠印社副社长;66岁任中国艺术研究院篆刻艺术院首任院长。70多年,刻刀起处,所向披靡。如今秋霜染鬓,还如此苦心经营,无非是想做一个好学生—让作品有别于古人、有别于旁人,也有别于昨天的自我。

韩天衡书法、绘画、篆刻、藏鉴、艺论,五艺至臻,当推治印为首。其印风格,程十早有“三字经”之允论:“我爱天衡之印,食古而能化今,非三代,非今世,独其雄、变、韵……”在艺术中从未被圈养过的韩天衡,从不死守炉灰,老来放胆,立志排难,力争在“三字经”上再求变求新。

观其新作,求“空灵”,尝“会意”,是他近几年来书、印“捆绑式”变革的有益探索。

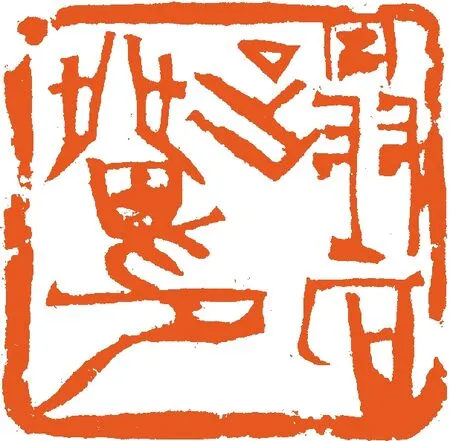

见其2018年所作“空灵”一印,两个字笔画一简一繁,简字处以朱文,繁字处以白文,常理有悖,匠心可鉴。又,是印虽以其擅长的鸟虫篆入印,然“空”字,偏偏大大省略了容易讨巧的花式缭绕,与“灵”字多画并笔,携手大片留白,以虚空之法而入灵妙之境。朱文印“般若”也以同法处理。“般”字舟部收缩且移至左上角,夸张右下的“又”,横线中引出单线垂脚;“若”字则上伸下垂,以多变求中官之丰满,虚白四围,怀若空谷,暗合般若之真谛。一般治印(书法亦然),得繁易,乞简难;求实易,悟虚难。在体量上习惯于朱白平衡,以充盈饱满为上。而是印大胆以虚白超朱红,以空充实,可谓一空入灵境,万籁随月静。“空”,无论从唯物的物理学微观上看,还是从唯心的佛教色空禅机而言,都不是真正的空无一物,而是别有洞天,桃源蓬莱。

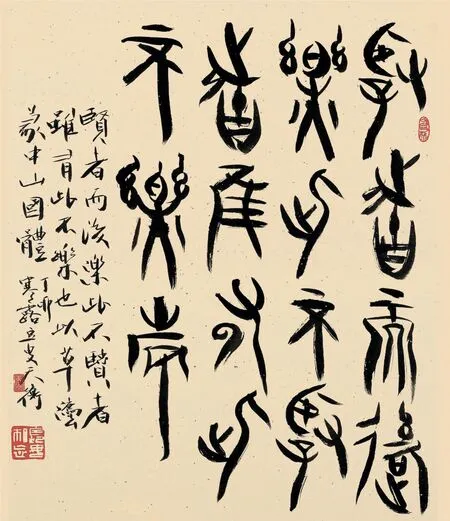

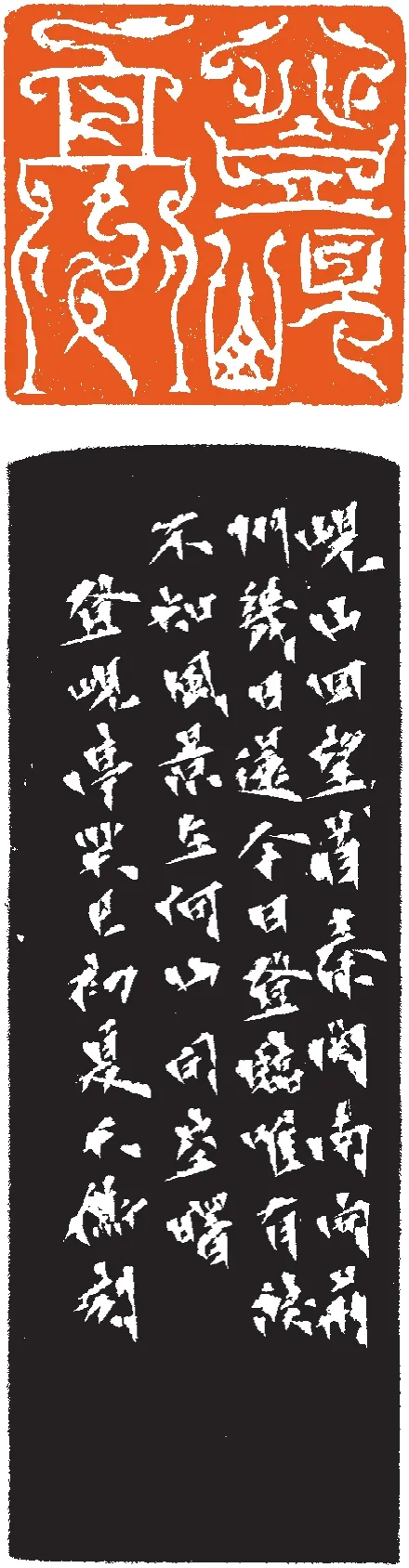

韩天衡 孟子句 45×38cm 纸本 2017年款识:贤者而后乐此,不贤者虽有此,不乐也。以草法篆中山国体。丁卯寒露,豆叟天衡。钤印:天衡(白) 长毋相忘(白)

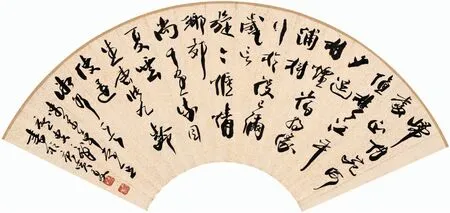

韩天衡 张九龄诗 纸本 2010年释文:归舟宛何处,正值楚江平。夕逗烟村宿,朝缘浦树行。于役已弥岁,言旋今惬情。乡郊尚千里,流目夏云生。唐张九龄《使还湘水》一首。味闲草堂豆庐叟天衡书于庚寅夏。钤印:韩印(白) 天衡(白)

2016年韩天衡治一印“坦荡”,即是以心迹之自然,得刀下之自然的范例。上下两字以斜线分格,字小占格小,字大占格大,此自然之一也;荡字,三点水以简短三横为之;而右下部的“勿”,干脆直接冲刀而下,切四斜画,不弯不曲,直来直去,落落大方。坦荡之人,不媚上,不欺下,无需心藏暗机,处处设防,此自然之二也。当然,坦荡并非不谙世故,不必时时露锋,句句伤情,而应以诚待人,持善行事。是印四角切去棱角,以圆寓方,此自然之三也。韩天衡在此印边款刻曰:“以自然刀法作秦印式,丙申夏,天衡记。”当然,如果没有几十年的功力,要想“意思意思”,结果可能就真的没有意思了。

一个艺术家总有一个起步、谋进、发展、成熟之过程。韩天衡自述:“我从15岁到30岁之间,是卡壳最严重、最苦恼的15年。学艺的成绩时好时坏,有时甚至怀疑自己不是这块料……”许多搞艺术的人往往一辈子平庸,缘由就是过不了这个坎。好在韩天衡以他坚韧的意志和睿智的勤奋,终于找到了突破口。笔者曾在《诗心文胆品天衡》一文中写道:“可以说篆法变革是他整个艺术战略中,最初、最大和最主要的一次成功战役。没有篆法成功的奠基,也就没有今天韩天衡篆刻艺术成就的高峰。”现在被书法界一致认同的、韩天衡独创的“草篆”书法,始求于邓石如、吴让之、赵之谦、吴昌硕等大家,又得颜鲁公、张旭、怀素等名宿的加持,最终从秦砖汉瓦、封泥剑铭、碑额镜文中悟得机杼。以雄出奇,樊篱冲破,离群独奔,终修得正果。他的草篆,一改传统字体规正平和、温雅静穆的风格,笔画自由奔放,线条肆情振荡、曲直互参、大小由之、宽窄相间、长短穿插、伸缩自如,令观者同书者一样胸臆激奋。

以书变叩开印变的大门,韩天衡成功地举起了跨越秦汉、明清两座印学高峰的大旗,确立了新时代新印风的领军地位。著名画家孙其峰在1996年就说过:“如果有人问我新老两代印人和新旧两派印艺从哪里分界的话,我会坚定地告诉他,应从天衡和他同辈的杰出印人这里界定。”

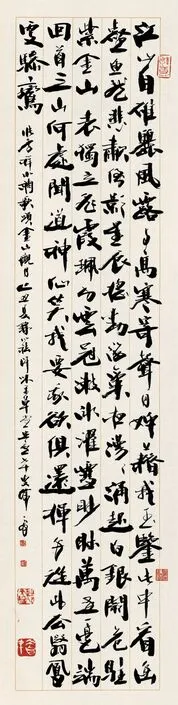

我们在探究韩天衡近十多年来的书法和印作时发现,他书印风格的嬗变,始终是“捆绑式”的惯性延续:以书(主要是篆书)带印,以印促书,水乳交融,互相渗透,书风变则印风也跟着变。如果说,与以前的书印捆绑有什么不同的话,那就是在线条处理上。现在更多的是以直线代曲线,使转则以方折代圆弧,甚至断而接之。在字体造型上,更加感性,更加率真,更加纯朴,更加以意示人,而非以形取悦。如2016年韩天衡所书《毛泽东十六字令》《吴均山中杂诗》,2019年8月所书《毛泽东沁园春·雪》,都是这种风格的代表。我们以几幅20世纪七八十年代的作品对比,可以明显地看出两者的变化。后者主要是取法碑额、瓦文封泥等,并参入行草笔势脱胎而来;前者则更多地取法于野性尚存、翎羽未丰的甲骨文,刀斩斧劈,力发千钧。

纵观韩天衡的书法,以前这种甲骨文篆书作品也偶尔为之,但未成主流,形式上也比较工整老实。而今这种书风已无木绳之束,表现得更为自由奔放、纵横捭阖,尤其强调了书写的自由性和观赏的视觉冲击力。这股新风当然又一次捆绑了他的印作。2016年所刻《抓铁有痕》《踏石留印》,以及《寿与山齐》《不忘初心》等作,笔画肆意穿插,运刀斩钉截铁,惊雷疾霆,形骸飞灭,惊心动魄的布篆,天真蛮横的刀性,一览无余。他在《踏石留印》的边款上刻道:“踏石留印句气概弥天,岂能以寻常手段出。易稿过十而成……”

在韩天衡寓所客厅里,挂着他很喜欢并自书的一幅对联:岂能尽如人意,但求无愧我心。我想此“意”应是永不满意之意,此“心”当为不忘初心之心。初心,就是理想、就是追求、就是使命。为人有担当,事艺也要有担当,这就是老学生韩天衡。■

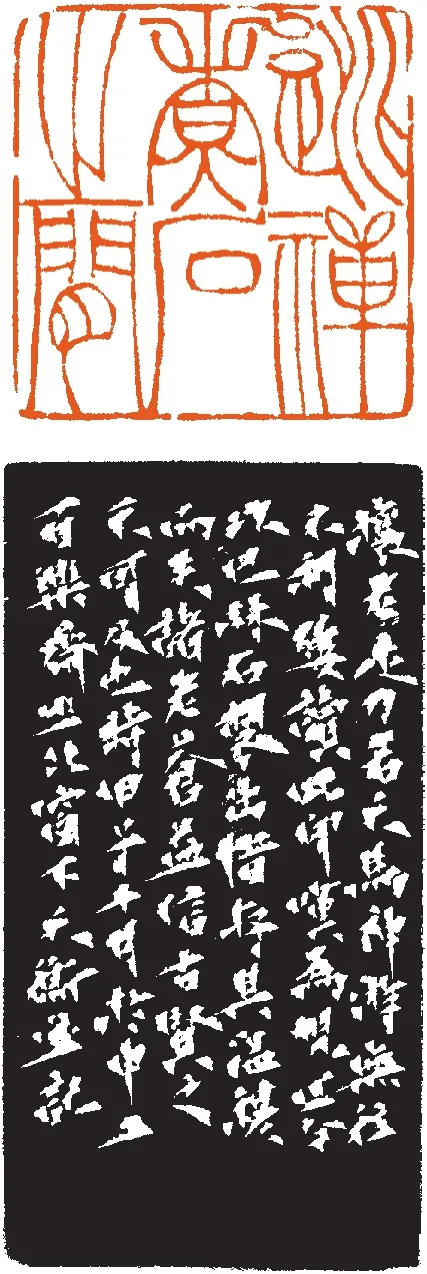

韩天衡 张孝祥词 纸本 2009年释文:江山自雄丽,风露与高寒。寄声月姊,借我玉鉴此中看。幽壑鱼龙悲啸,倒影星辰摇动,海气夜漫漫。涌起白银阙,危驻紫金山。 表独立,飞霞珮,切云冠。漱冰濯雪,眇视万里一毫端。回首三山何处,闻道群仙笑我,要我欲俱还。挥手从此去,翳凤更骖鸾。张孝祥《水调歌头·金山观月》。己丑夏,录以祛汗。味闲草堂豆庐七十叟韩天衡。钤印:韩印(白) 天衡(白) 诗心文胆(朱) 大自在(白) 如意(朱) 自适(白)

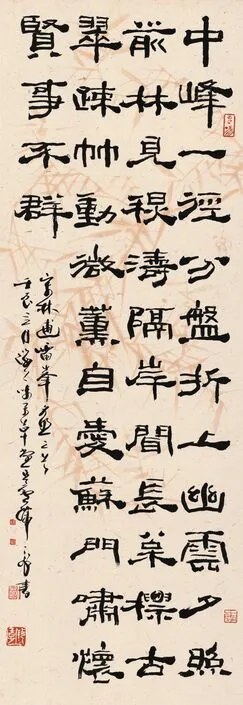

韩天衡 林逋诗 纸本 2012年释文:中峰一径分,盘折上幽云。夕照前林见,秋涛隔岸闻。长松标古翠,疏竹动微薰。自爱苏门啸,怀贤事不群。宋林逋《雷峰夕照》一首。壬辰四月,海上味闲草堂豆庐韩天衡书。钤印:韩印(白) 天衡(白) 豆叟(朱白相间) 一以贯之(朱)

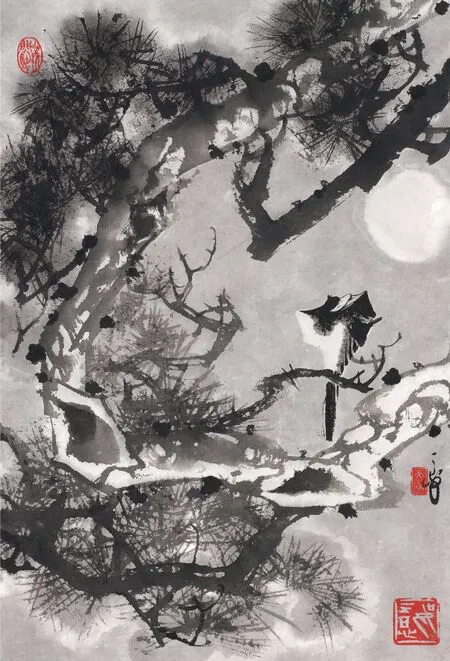

韩天衡 松月栖禽图 纸本水墨

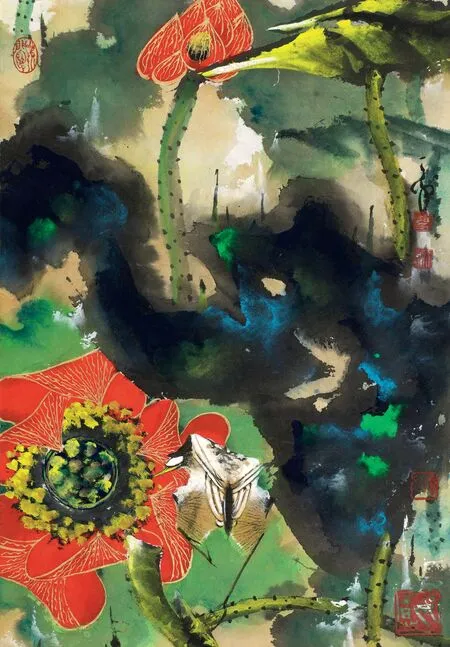

韩天衡 红荷鸣禽 纸本设色

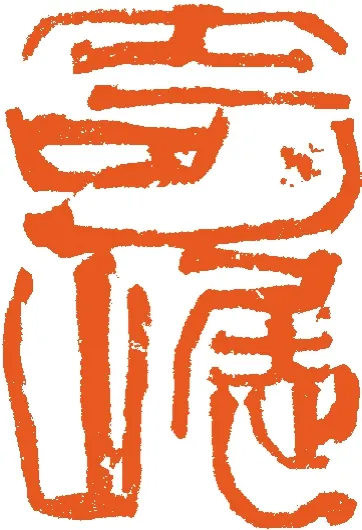

韩天衡 猴(肖形)

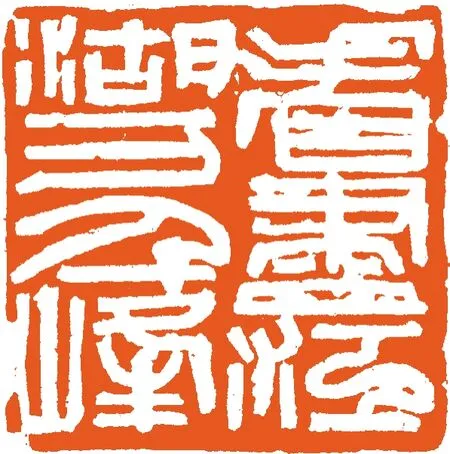

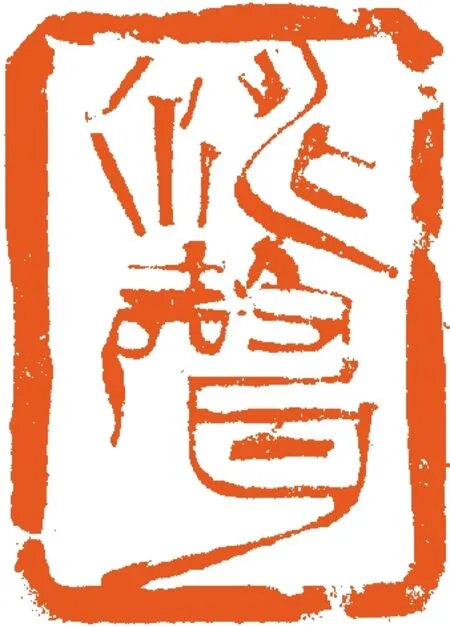

韩天衡 意与古会

韩天衡 如意

韩天衡 抓铁有痕

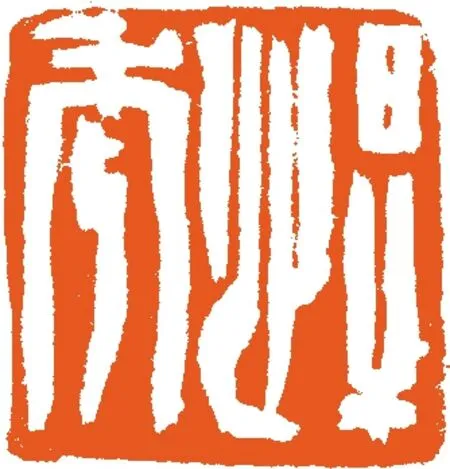

韩天衡 豆叟草篆

韩天衡 不忘初心

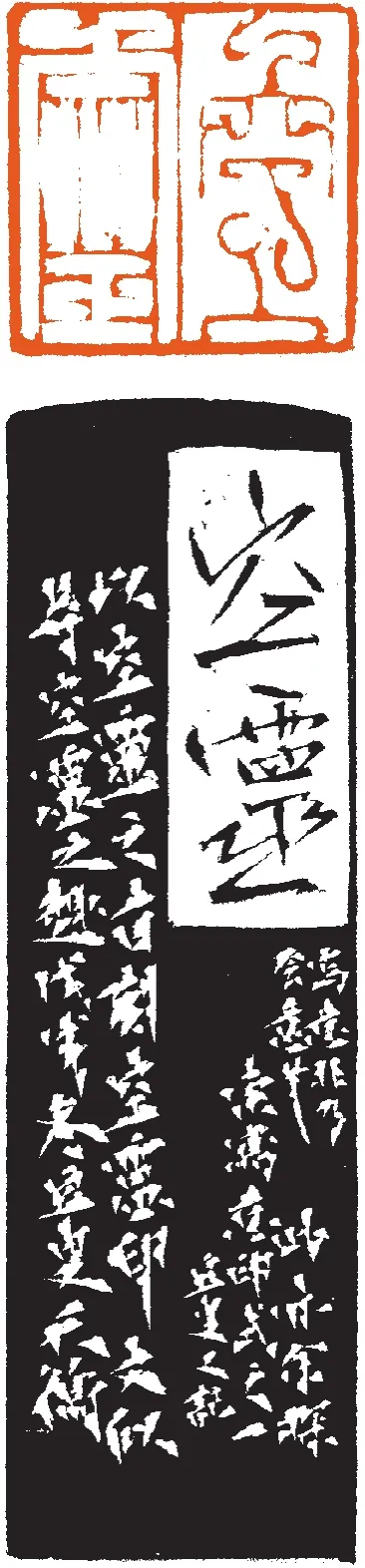

韩天衡 登岘亭(附边款)

韩天衡 上善若水

韩天衡 心畅

韩天衡 奇崛

韩天衡 中庸(附边款)

韩天衡 诲人不厌

韩天衡 逃禅煮石之间(附边款)

韩天衡 看尽江湖万千峰

韩天衡 踏石留印

韩天衡 如意(附原石)

韩天衡 喜出望外

韩天衡 悍秀

韩天衡 且饮墨渖一升

韩天衡 味外心绪

韩天衡 涛声

韩天衡 空灵(附边款)