美丽的意大利(上)

——比尔吉特·尼尔森自传《我的歌剧生活》(24)

2019-11-19编译王崇刚

编译:王崇刚

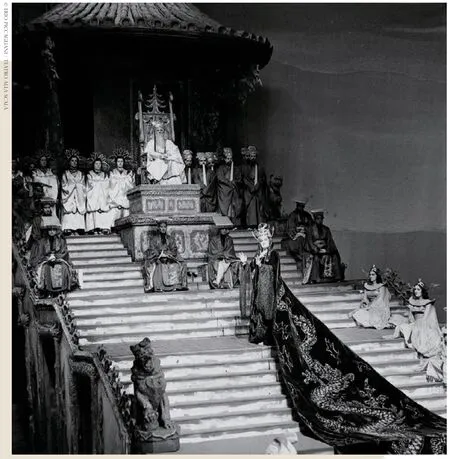

1958 年尼尔森在斯卡拉歌剧院出演了《图兰朵》

阿尔卑斯山的白色峰峦突然映入眼帘,我心欢愉——经过长途飞行,就要抵达米兰了。

机舱内的小喇叭传来噼啪的响动声,我们听到了机长流利的话语,他在驾驶舱里宣布:“由于米兰大雾,我们将被迫在罗马着陆。”

人算不如天算!现在只能这么想了。我辛苦跋涉,从美国赶来,中途在家稍做了些休整。现在是晚间,按照合同,米兰斯卡拉剧院的排练将在明天早上开始。在罗马住一宿是不可能了。没有办法,只得行色匆匆地改变行程——旅行中的延误总是免不了的。

在罗马降落后,我坐上出租车。感谢意大利司机的急速飞驰,我用创纪录的速度到达火车站,坐上了下一班,也是最好的一班开往米兰的火车——“下一班”意味着两小时的等待,“最好的”意味着这是一趟满负荷承载的行程。从来没有在意大利坐过火车的人,很难想象这样的情景。

人们带着大包小件坐在地板上,没有一点可移动空间。我必须使用全身的力量才能争取到一处可以站立的地方,随身的两个大手提箱几乎无处安放。我拼命抓住头顶的一根绳子。

也许有人以为,意大利有很多儒雅绅士,为女士让座是他们心中的荣耀之举。别开玩笑了,怎么可能呢!在街上搀扶陌生女子,或者用其他各种方式向她们献媚的时候,这些男人一个个浑身都是力量。但是,为女士让座却是难以想象的事情,即使这个女士已经怀孕9 个月了!

环顾四周,我看到百分之八十的座位都被年纪轻轻的所谓的绅士们占据着。也许在经历了太多的浪漫调情之后,他们必须让自己休整一下。谁知道呢?无论如何,这是一次在我的记忆中长久留存的旅程——我挂在头顶高悬的拉手上长达6 个小时,一会用这只胳膊,一会用另一只胳膊。

OUTLINE / I fell in love with Italy, with the climate, the wonderful things to see, the food, and the people with their untroubled, carefree lifestyle. Rome became my favorite city.

***

凌晨3 点,我到了米兰,精疲力竭晕头转向半死不活的。然而,到了早上10 点我来到歌剧院,向门卫通报姓名,并询问《图兰朵》在哪儿排练时,他翻了翻一个大大的贴有《图兰朵》标签的空白笔记本:

“没有,女士,今天没有排练……也许明天会有。”因为看到我情绪快要爆发,他又赶紧补充道。

我原本可以在罗马拥有一个宁静的夜晚,而不是一趟折磨人的火车旅行!

接下来的四天里,每天上演着同样的情节:“没有,女士,今天没有排练,明天可能有。”

鹦鹉般地重复“明天可能有”让我听够了。我前往管理部门,有些愠怒地质问,到底这是怎么一回事。

“别激动,冷静点,朱塞佩·斯苔芳诺(Giuseppe di Stefano)几天后才来。这段时间,也许你可以与合唱队一起进行走台。”歌剧院的负责人安东尼奥· 吉林盖里(Antonio Ghiringhelli)如此建议。图兰朵是一个大部分时间站在长楼梯顶端,在那里发出一阵阵声嘶力竭高音的角色,并没有太多有关舞台表演的排练。舞台导演玛格丽特·沃曼(Margarethe Wallman),以前是舞蹈演员兼编舞,没有做过多少芭蕾舞之外的工作。因此,我日复一日地站在楼梯顶端,保持一样的姿势,直到感觉自己会长出青苔。

我只是与指挥家安东尼奥· 沃托(Antonino Votto)把音乐过了一遍,其他什么也没有做。前一年春天,我曾在斯卡拉演唱过,所以我应该预料到目前的这种混乱与迷茫。但当时,我隶属于一家德奥剧院,所有的一切都计划得井井有条。在意大利剧院,一切都乱糟糟。我常常对自己说,对于意大利演出团体,在确定的日期举行首演几乎是不可能的事情。像往常一样,所有的症结在演出前的最后一刻都化解了,这要感谢意大利人的随机应变,但是时间、精力还有金钱方面的花费太多了。

指挥家安东尼奥·沃托

1958 年尼尔森在斯卡拉歌剧院出演了《图兰朵》

时间一天天过去,我的大牌搭档斯苔芳诺还没有露面。长长的等待,让我对这位斯卡拉宠儿的反感越来越深。我决定等他一露面,就让他明明白白地知道我对他的看法。这个时机出现在第一次彩排。斯苔芳诺悠闲地走进剧院,仿佛是如约抵达从未延期过!可还没等他唱完十个小节,我便怒气全消——他演唱的方式是那样让人怦然心动。斯苔芳诺拥有可以让石头融化的魅力,所以……我的怒气也被消融了!

这场演出不仅仅是首演,还是整个演出季的开幕大戏。斯卡拉剧院传统的开幕日期是12 月7 日。这一次,我有幸成为第一个在开幕演出登台的非意大利裔的女高音。

首演的那天,米兰大雾弥漫,我几乎喘不过气来。为防止晕倒,我强迫自己别去担心天气的问题。也许我犯了某种恐惧症,我在许多高湿度的地方,比如巴厘岛、台北、香港、曼谷、里约热内卢以及达喀尔,都经历过危险的发作。但是嗓音问题不能在斯卡拉这一重要的时刻出现,绝对不能!这可是我的“大日子”。

图兰朵在第一幕没有多少唱段,只是在舞台上短暂亮相,用手势示意:无法回答对她三个谜语的所有求婚者将被斩首。之后,我就可以待在化妆间通过扬声器跟进演出实况。

斯卡拉剧院观众过于冷漠的名声绝非夸张。然而,我还是无法相信,在这样的夜晚,他们会如此冷漠。第一幕结束后,只有三次谢幕,这几乎是一种耻辱!我的心情非常沮丧。我依然呼吸急促,10码长的拖裾特别沉,很难移动。此外,当我上楼梯时,它被钉子勾住了,险些让我跌倒。最终,我爬上了楼梯,可以开唱了。第一幕之后微弱的掌声让人觉得,这里的观众很难达到兴奋点。我对自己也不满意,发出的嗓音似乎消失了,没有任何回响。

但是,奇迹之日尚未终结。终场最后的音符几乎还没有唱出,贵族们就从座位上跳起来,尖叫着、兴高采烈地互相拥抱,好像发了疯。观众席上充满了狂热和激动,就连那些习惯于在演出过程中冷眼旁观他人洋溢热情的人们也感到震惊。我从来没有想象过会有这样的欢呼方式!雾霾消散了,嗓音也感觉自由清新。朱塞佩·斯苔芳诺演唱的卡拉夫非常精彩,还有罗桑娜· 卡特里(Rosanna Carteri)非常动人、可爱的柳儿。

各家新闻机构都非常忙碌。观众席上有不少大人物,其中包括乔瓦尼·格隆基(Giovanni Gronchi)总统夫妇,以及他们的两个女儿;荷兰的伯恩哈德亲王(Prince Bernhard);普契尼的女儿福斯卡·克雷斯皮(Fosca Crespi,她曾向我颁发过普契尼奖章);瓦利· 托斯卡尼尼(Wally Toscanini,托斯卡尼尼的女儿);时装设计师皮埃尔· 巴尔曼(Pierre Balmain)等等。斯卡拉演出季的开幕式是一件大事。

***

圣诞假期后,马不停蹄的演出日程开始了。一个月的时间,我在米兰演出了11 场《图兰朵》,还有一场非常折磨人的在苏黎世的客座演出。自从我和尤西· 毕约林与西格特· 毕约林,在苏黎世的瑞典音乐周合作过《托斯卡》之后,我经常受邀到那里出演托斯卡,还有菲岱里奥、图兰朵、伊索尔德以及《指环》中的布伦希尔德。

我们曾经商定将来有一天,由我演唱《假面舞会》中的阿梅莉亚。在米兰逗留期间,人缘极好的苏黎世剧院负责人克拉尔先生给我打电话,询问我能否在演出间隙参与一场歌剧庆典演出,我应允了。我以为会安排我在1959 年1 月3 日演出《假面舞会》,于是提前了一天抵达苏黎世去试服装,并进行短暂的排练。第一套服装是男人的服饰和靴子,我向他们提示这个错误,因为这绝对不是阿梅莉亚的装扮。女服装师说:“我确定你要演的是莱奥诺拉。”

莱奥诺拉?是的,她指的是威尔第《命运之力》中的莱奥诺拉。当意识到这不是一场噩梦时,我真希望能有个地缝钻进去。我意识到,之前剧院总裁与我通话时,他确实说的是《命运之力》——这部戏其实并不在我的演出剧目中,我却听成了《假面舞会》(Ballo in Maschera),只因为他使用的是《命运之力》的德文剧名“Macht des Schicksals”——当时我还不熟悉这个名称,只知道那个意大利剧名。

尤西·毕约林与尼尔森

我急慌慌地跑到歌剧院总裁那儿,他正舒心地坐在自己的办公室,搓着双手,对销售一空、双倍入账的庆典演出票房而自鸣得意。听说我并不了解莱奥诺拉这个角色,他平静了片刻,然后大笑着说:“我自以为自己经历过了歌剧院可能出现的所有情况,但这件事情真的是史无前例!”

我建议聘请另一位客座演员,并宣布我生病了来继续演出《命运之力》,但他对这个建议充耳不闻——剧院满座是因为我的名声而且我要出场。情况就是如此,该怎么办呢?我们商定更换演出剧目为《托斯卡》。但是指挥家尼洛· 桑蒂(Nello Santi),坚持演出前要进行一次乐队排练,因为他已经有段时间没指挥过这部戏了。

“哦,天哪……一次乐队排练要花掉1000 法郎,”总裁嘴里嘟囔道,并用意味深长的眼神看着我。我提出自愿补偿彩排的费用,他也欣然接受了这个建议(毕竟他是个瑞士人)。

尼尔森与朱塞佩·斯苔芳诺

演出当天,剧场门口贴出了这样的告示:因为疾病原因,今晚演出的剧目由《命运之力》改为《托斯卡》。读到这个告示的人们肯定纳闷不已:谁生病了?毕竟这场《托斯卡》的角色仍全由《命运之力》的主演担任,指挥也是同一个人。

在1959 年1 月3 日,可以说,我用夜以继日的工作度过了这个倒霉日子。我必须在早上与乐队排练《托斯卡》,当天晚上正式演出。演出后,坐夜车回到米兰,第二天我有日场演出。所有人显而易见的是,因为这场混乱,我几乎一整天没有合眼。

完成了《图兰朵》的演出,我已精疲力竭。如何做到了这一切,至今仍然让我迷惑。现在,我只有周日可以休息一下,因为周一是第十一场,也就是最后一场《图兰朵》演出。

***

我爱上了意大利,爱上了这里的天气,爱上了亲眼所见的美好之物,爱上了这里的美食,还有人们无忧无虑的生活方式。罗马成了我最喜欢的城市。

在交通没有开始拥堵之前游览这座美妙之城,还可以领取报酬——哎呀,好像有点不公平。然而,罗马歌剧院与斯卡拉不在同一个档次,我一年要到斯卡拉演出十多次,而在罗马,我的演出机会并不多。首次在罗马登台,是1957 年演出《女武神》中的布伦希尔德,与来自维也纳的一家剧院合作。同台的还有另一位瑞典人,西格特· 毕约林,他是沃坦的扮演者。

剧院为歌手们安排了觐见罗马教皇庇护十二世(Pius XII)的机会。我们准时集合,只有一位歌手例外,就是演唱弗丽卡的那位。她风风火火地跑来,却迟到了,眼里噙着泪水。她迟到的理由很充分:她去忏悔了。事实上,她天天去忏悔。这位女子的罪孽清单不至于大到需要天天去那里的地步。然而,她爱上了倾听忏悔的神父。只在最后一次忏悔时,她才向神父讲明自己是新教徒。

听到“忏悔”这个词,教皇的眼睛和缓了一些,她的迟到也被宽恕了。教皇问她,她最喜欢的瓦格纳角色是哪一个。“维纳斯,”她回答,眼泪依旧在她可爱的眼睛里闪光。《汤豪舍》中的维纳斯,是所有歌剧作品中罪孽最深重的女人!教皇很快结束了这次询问,转向下一位歌手。

我已经在那不勒斯可爱的圣卡洛剧院演唱过,角色是《唐璜》中的唐娜· 安娜,还有《汤豪舍》中的维纳斯,分别在1955 年和1956 年。

担任指挥的卡尔· 伯姆,在《唐璜》演出期间心情不好——特别是进行到我的咏叹调“别说我”(Non mi dir)的时候。他冷酷无情、令人生厌。节奏上我不是太快就是太慢。无论我如何改变,他都不满意。这是我第一次为伯姆演唱,真的像影子一样努力跟随他,可这么做是不对的:当一个人试图让自己处于附庸地位时,就会变得很紧张,在节奏上无法连贯。如果直接使用自己最自然的节奏,那么他就能完美无瑕地跟随。

然而,伯姆的最大障碍是管弦乐队。对于这些乐手来说,“纪律”这个词是不存在的。如果几位乐手在排练中有几个小节无事可做,就会坐在那儿,大声地交谈。当伯姆让乐队停下来重复某个段落,排练场就会像鸡窝,会有很多如咯咯叫般的抱怨声。这是我见过的最健谈的一群乐手。最终,伯姆爆发了,他狂怒地离开,让乐队空坐在那里。然而,乐队随后变得团结一心,像有人命令似的,合奏出一曲《我的太阳》。有哪位指挥能够拒绝这样的道歉呢?无论如何,伯姆是做不到的:丝滑的音色,是最好的安慰。乐队和伯姆继续排练,个个表现得像乖乖羊。

尼尔森的代表性角色之一——图兰朵公主

1956 年我返回那不勒斯,出演《汤豪舍》中维纳斯的时候,在电报里请求帮我保留前一年同一家宾馆的同一个房间。到达后才发现,原来地方的宾馆已经荡然无存,只有一个大坑,地面建筑早在大火中焚毁。我不得不另觅一家酒店。伯蒂尔即将与我会合,我必须让他知道我更换了住所。然而如何才能做到呢?在汉堡中转之后,他正在前往那不勒斯的路上。此时此刻我还不知道自己将要住在哪里,他对我发生的这些事也一无所知。两天后,他在凌晨三点钟抵达了我的宾馆,又气又恼。见到我之前,他不得不前往警察局,打探我的住处。可警察们并不相信他只是想要找到我,而是认为这个男人的妻子是因为受虐待或其他令人发指的行为才离家出走的。伯蒂尔在被仔细盘问过之后,才得知我所在的宾馆位置。

在那不勒斯,我第一次看到了舞台上的玛利亚·卡拉斯。她在《拉美莫尔的露契亚》中扮演露契亚。卡拉斯在第一幕中被嘘,但第二幕获得了疯狂的喝彩——在意大利剧院,天堂与地狱的界限非常狭窄。她大段的咏叹调真的非同凡响。