从马来西亚独中教材《华文》看中国现当代文学的海外传播

2019-11-18彭贵昌

彭贵昌

华文教育是海外华人维系中华文化的重要途径,因此海外华人,特别是东南亚华人一直通过各种努力争取华文教育在国家教育体系中的地位。教育可以实现文化的“再生产”,一代又一代的华人在学校教育中进行着文化“接力”,作为华文科目教材的《华文》起到的文化认同意义超越了简单的语言文化认知作用。本文以马来西亚华文独立中学初中的教材《华文》为例,一窥中国现当代文学在马华文坛的传播,探索其反映出来的马华文学与中国现当代文学之间的复杂关系。

一、作为文化传承载体的《华文》

纵观世界范围内的华文教育,除了中国大陆、台港澳地区之外,马来西亚是唯一至今保存着完整的中文教育体系的国家,从国民型华文小学、国民型华文中学、华文独立中学到大专院校(新纪元学院、南方学院、韩江学院)兼备,可谓自成体系。为抵抗马来西亚一元化的教育政策,并称为“董教总”的“马来西亚华校教师会总会”(简称“教总”)和“马来西亚华校董事联合会总会”(简称“董总”)于1973年成立了董教总全国发展华文独立中学运动工作委员会(简称“董教总华文独中工委会”)。华文独中由华人出资兴办,教材由董教总华文独中工委会统一负责编纂,其华文教材有着浓厚的文化象征意义。

华文教育的兴衰直接与马华文学的兴衰相关联。马来西亚的研究者邓日才指出:“华教与马华文学,两者关系是依存的,不是并存的。它们像母与子,皮与毛,土与花。……华文教育栽培了新一代的马华作家,创造出新一代的作品。没有华教,就没有马华文坛的花果和远景。”相对而言,小学的教材和教学目标主要还是针对基本语言运用的掌握,并不涉及太多的文学作品,而且小学都是政府主导的国民小学(以马来语为教学媒介语)或者国民型小学(以华语、淡米尔语为教学媒介语),其中华社(特别是董教总)的作用还是没有完全凸显。中学教育更多地进入到文学作品的学习与文化的认知中,初中教材的中国现当代文学作品明显比高中教材占比更高,正如第一版独中初中《华文》编辑说明里所言“考虑到当前的实际情况,文言文只占很小的部分”,因此我们选择马来西亚华文独中初中三个版本的《华文》来考察中国现当代文学的传播。

我们在编辑说明里就可以看到教材选材原则,80年代版的编辑说明指出教材在文化方面的目标是“表现中华文化的特性和华族高尚的品德”,在新版的课程纲要(《马来西亚华文独中初中华文科课程纲要(二〇〇〇年修订)》)中,对“华族文化”的认识同样是被强调的。教科书的范文怎样体现中华文化以及体现怎样的中华文化,代表着编写者的审美取向与价值认同。

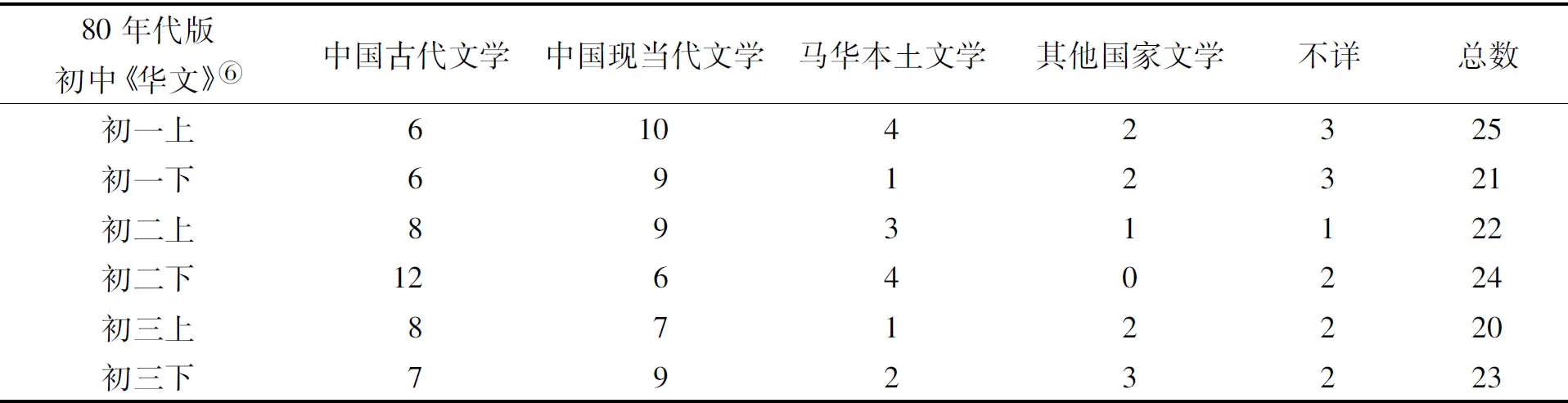

80年代版初中《华文》是独中第一套完整的初中华文科目教材,它奠定了之后教材范文的大致体系。我们先来看一下这个版本的课文来源统计:

表1

这套教材每一册都是22课,有部分课文包含几篇作品(如《新诗二首》),部分作品是分为上下两课内容,在统计中只算一篇(如鲁迅《藤野先生》)。中国现当代文学作品的整体比重超过三分之一,后面两次修订的《华文》虽然在选文方面有所调整,但整体的比例相差不大。

中国现当代文学作品,作为马华青少年阅读、模仿、借鉴的重要对象,特别是在初中这个至为关键的认知阶段中,塑造着他们对中国文学的直接印象。董教总作为华人社会的“民间教育部”,独中的教材由其统一编撰,中国现当代文学在教材中如何被展现就变得饶有趣味。

二、从《华文》入选作品看中国现当代文学的影响

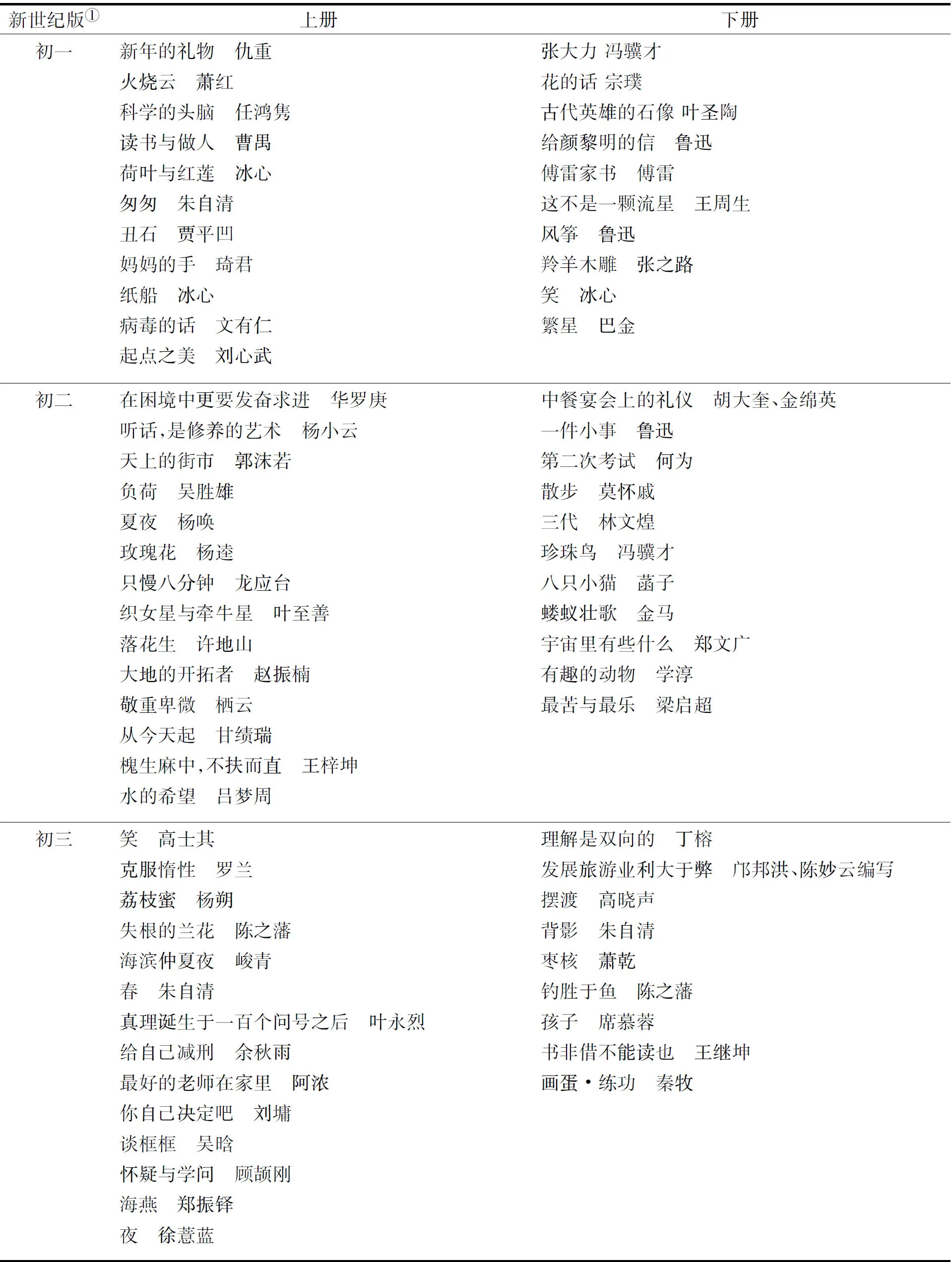

为了展现中国现当代文学在教材中呈现的面貌,我们从华文独中初中的三套《华文》中整理出了中国现当代文学作品在教材中的收录情况:

(续上表)

(续上表)

从统计中可以看出,入选的作家除了一些儿童文学作家和科普文学作家之外,这一串名单几乎可以粗略串起我们通常意义上的中国现当代文学史,其中又以“五四”新文学占据着最重要的地位,最受编者青睐的作家是鲁迅、郭沫若、巴金、老舍、曹禺、冰心、朱自清、叶圣陶、艾青等现代文学大家。

诸多研究者都指出马华文学起源于“五四”文学的影响,马来西亚文学史家方修直接指出马华新文学是在中国“五四”运动的影响下产生的:“马华新文学,简括说来,就是接受中国五四文化运动影响,在马来亚(包括星加坡、婆罗洲)地区出现,以马来亚地区为主体,具有新思想、新精神的华文白话文学。”尽管马华文学一直要摆脱中国文学的影响,但是作为新文学滥觞的“五四”文学,始终是马华文学不可能规避的。

在整个华文世界,“五四”文学都是备受推崇的标杆与遵循的范式。郁达夫于20世纪30年代末来到南洋主编报纸之后,就大量引进了中国作家的作品,在《星洲日报》的有关刊物上,他主导推荐了老舍、郭沫若、曹禺、萧红、许地山等作家。他当时在致友人的信中提到当地青年对接受中国文学的渴望:“此地的文艺青年,个个都伸长了脖子,在等国内的文人,有新鲜而富于刺激性的稿子来。我看了他们那种热情的样子,简直要掉下泪来。”被王德威称为“坏孩子”的黄锦树也对“五四”作家作品极为推崇:“五四以来的一些作家,在中国大陆或海外汉学界,都已经被奉为新文学的‘经典’,如鲁迅、老舍、沈从文、张爱玲、吴组缃……等。这些作家之受到如此的肯定,不单单是基于他们作品的内容(深刻度、广度),也基于美学的考虑(形式、语言等)。”从研究史料上看,这批作家也是马华研究者们一直关注的对象。在《新马华文文坛关于中国现代文学研究的资料索引(1929—1995)》中,我们发现研究多数集中于鲁迅、冰心、郁达夫、胡适、老舍、巴金、曹禺、艾青、郭沫若、萧乾、萧红等“五四”作家,这意味着他们的作品在东南亚被广泛认同,这跟教材所呈现的经典是比较一致的。

经典化了的“五四”文学,在马华文坛具有深远影响,这影响也跟华文教材息息相关。马华本土的作家、学者潘碧华指出:“在马华文学作品中,中国现代文学的影子处处可见。‘五四’的文学传统在马来西亚一直没有断绝,主要原因在于马来西亚多年来的中学华文课本依旧以中国现代文学作品为教材。”“尤其是文学方面,大部分受过华文教育的华人,对中国现代文学作家耳熟能详,名句也琅琅上口,中国文学似乎没有离开过这片土地。”文学作品的影响与传播,是一个双向的过程,因为这批作家在马华文坛有着重要的影响,才得以入选教材;同时,又因为被选入教材,他们的作品能在马来西亚得到更加广泛的传播和认同。如此一来,“五四”文学的经典地位通过教育体系实现进一步经典化。

冰心、朱自清这两位现代文学的大家,是在《华文》中入选作品较多的作家,我们可以从这两个作家的入选一窥编者的文化取向。在冰心笔下,“母亲”的怀抱是子女永远的港湾,从这个意义上看,母亲成为了家庭与故乡的象征。“海外华文作家, 在中国新文学女作家中, 似乎特别尊崇冰心这个名字”,这一方面是因为冰心作品中体现的人伦境界是华人所憧憬的,另一方面,对母亲的这种深切依恋,恰恰如许多的海外华人对文化原乡——中国的依恋。冰心所书写的母亲,被移植到海外之后,不仅仅是一个个体意义上的母亲,而跟国族身份联系起来,掺杂了华人读者的国族想象,因此更加受到追捧。朱自清的散文则以文字的典雅、情感的真挚,成为白话散文中的典范之作。马来西亚独中初中三个版本《华文》都选入了朱自清的《背影》。《背影》中的父亲形象,在“五四”这一极力主张思想解放的时代,几乎可以说是一个异数。《背影》剔除了“五四”文学中父亲形象常常带有的封建家长制因素,取而代之的是近似于慈母般的细心与关怀。东南亚华文文学对父亲的叙说,象征的是“华人祖辈及其子孙身上携带着和心灵中流淌着的中国血缘和文化基因”。《背影》一文对父亲“背影”的追怀,即是华人社会对中华文化传统的追认。通过对冰心和朱自清的推崇,海外华人在横向上完成了对文化原乡的追寻,也在纵向上完成了对文化传统的体认。《华文》所选入的其他作家作品也有类似的特点,比如艾青的作品表达着诗人对土地的深情。

中国现当代文学在马华文坛的传播,影响最大的是鲁迅及其作品。在独中初中《华文》最早的版本(80年代版)6个学期的课程中,有9篇课文(7篇文章,其中有2篇文章分上、下两部分)出自鲁迅。这一版本对鲁迅的介绍也是所有作家介绍中篇幅最长、最为详细的:“鲁迅(1881—1936),是中国现代伟大的文学家和思想家。原名周树人,鲁迅是笔名。……他的小说,都收集在《呐喊》、《彷徨》和《故事新编》里。其中,以《阿Q正传》最突出。这部不朽的杰作,不但为中国新文学运动树立了丰碑,而且在世界上赢得很高的声誉。……他不但钻研了大量中外古今文学作品,而且博览哲学、历史、医药、美学、社会科学、美术等著作,甚至连自然科学也不放过。因此学识渊博,见解常有独到之处。”这篇幅不算短的简介用了很多的词语来体现鲁迅的地位,伟大、不朽、丰碑、渊博、独到等词汇都体现着编者对鲁迅的高度推崇。在之后的两个版本华文教材中,鲁迅的作品有所减少,对鲁迅的评价依然很高,如新世纪版教材的作者简介中就以“中国现代文学的奠基者”来定位鲁迅。

《华文》显著地体现对鲁迅的偏爱,这跟鲁迅在马华文坛的影响密不可分。在三十年代,南来作家丘康(张天白)就认为:“鲁迅先生是中国文坛文学之父,所有进步阶层的代表者,对于鲁迅先生是极推崇的。”郁达夫在新加坡《星洲日报》的副刊《晨星》上发表的《鲁迅逝世三周年纪念》也认为:“我们的要纪念鲁迅,和英国人的要纪念莎士比亚,法国人的要纪念服尔德、毛里哀有一样虔敬的心。”章翰认为:“鲁迅是对马华文艺影响最大、最深、最广的中国现代文学家。”鲁迅逝世多年以后,这种影响依然存在于新马文坛,光是钦鸿在《新马华文文坛关于鲁迅研究的资料》中辑录的1952年至1977年间新马对鲁迅研究的著作目录,列举的篇目和专著就多达60项。鲁迅在东南亚的影响,也被当下的许多学者关注,其中具有代表性的有:王润华、潘国驹主编的《鲁迅在东南亚》从政治、文化、社会等各方面分析鲁迅对东南亚的巨大“魅惑”;朱文斌的《作为“殖民者”的鲁迅》则通过批驳王润华的后殖民观,指出鲁迅经典在东南亚的传播和接受过程中已经与本土文化、文学传统结合,促进了东南亚华文文学的发展;王家平的《鲁迅文学遗产在东南亚的传播和影响》分析了鲁迅的思想和作品在东南亚传播和产生影响的诸种形态;朱崇科的《论鲁迅在东南亚的文统》、《论鲁迅研究在南洋的学统》两篇文章分别以历时性的考察梳理了鲁迅在“南洋”的文统(追慕鲁迅并本土化的新文学书写传统)和学统(东南亚的鲁迅研究学统);颜敏的《鲁迅与新马华文文学中的故乡书写》以鲁迅《故乡》一文在新加坡和马来西亚的接受史作为个案,考察鲁迅在新马的影响。这些研究为我们呈现了鲁迅在马来西亚等东南亚国家的华文文坛中无远弗届的影响力。甚至是马华文坛最为激进要跟“中国性”切断关系的黄锦树,也对鲁迅的《伤逝》进行续写,无论其理解是否深刻或者准确,都体现出作者对鲁迅的念念在兹。这种推崇延伸到了《华文》中,鲁迅成为一种象征,王润华认为鲁迅的作品非常适宜选入教科书:“鲁迅在东南亚脱离殖民统治的时候,从政治社会的战斗力量,逐渐转型,变成文化艺术的软权力,华人将鲁迅带进作为国家教育文化核心价值象征的教科书里。”

以鲁迅为代表的“五四”文学成为马华文坛无法逾越的存在,中国当代文学在马来西亚同样有非凡影响。有不少研究者认为由于国际政治原因,马来西亚和中国的文学交流在20世纪40年代末至90年代初之间是中断的:“自从1949年以后,马中两国的文学交流始终是一片空白,即使中国大陆在‘十年浩劫’之后实行改革开放的政策以来,也仍然没有多大的改观。但是,进入90年代之后,形势发生了很大的改变。”“1945年后中国出版物禁止进入马来西亚,马来西亚和中国的文化交流断绝 45年。”从《华文》来看,这些学者认为的隔绝状态,其实在之前就已经有了突破,这交流比官方正式的文学交流更早。在80年代版的教材里(这套教材从1983年开始陆续出版),就有曹禺的《胆剑篇》、杨朔的《荔枝蜜》、秦牧的《蜜蜂的赞美》、贾平凹的《丑石》、金马的《蝼蚁壮歌》等当代作品被选入。

《华文》选文体现着中国现当代文学在马来西亚的传播非常有效,从入选作品的风格来看,我们又可以发现中国现当代文学在美学取向上对马华文坛的影响。

三、从《华文》选文风格看中国现当代文学的影响

《华文》中入选的文章,无论是中国现当代文学作品,还是马华本土作品,我们都难以看到现代主义的影响。这一方面是考虑到现代主义的作品离生活较远,理解起来更为困难,另一方面也体现教材编撰者对文学主流的理解与态度。

文学场中的权威如何制定和维系文坛的典律,是个意味深远的问题。文学史编撰、文学大系的结集、教科书的编订都等,都是充满着权力意味的典律制定过程。从教科书这一权威表述之中,可以发现马华文坛的创作典律——现实主义的主流地位。马华现代主义在马华文坛早已不鲜见,特别是20世纪60年代以后受到台湾现代主义的深刻影响,许多作家都在尝试现代主义的创作。《蕉风》杂志的文章,星座诗社、天狼星诗社的创作实践以及花踪文学奖获奖作品都体现出现代主义的创作趋势。但这并没有成为马华文坛主流,因此黄锦树、林建国等人才会在90年代提出“断奶论”,旨在以激进的观点打破马华现实主义长期占据的主导地位。

现实主义的主流传统在文学史编撰中也可窥得一斑:马华文学史家方修所编的《马华新文学大系》《马华文学作品选》《马华文学60年集》等,以及他的文学史著作《马华新文学史稿》《马华新文学简史》《马华文学的现实主义传统》等为马华文学史奠定了一个现实主义的基调,对马华文坛业已存在的现代主义文学没有给予关注。值得注意的是,方修的文章《马华新文学的萌芽》两次被选入初中《华文》,这说明教材编者对方修文学史观的认同。同时,方修的《马华新文学简史》被独中的负责机构——董总出版重印,“作为独中学生的课外读物”,也很能说明这一以现实主义为基调的文学史在马华文坛的地位。这现实主义美学取向跟马来西亚本土环境有关,也跟中国“五四”、抗战时期的文学风格有关。

马华白话文学在中国“五四”文学的直接影响下产生,之后中国的革命文学热潮促使马华文坛“新兴文学”诞生,可以说马华文坛继承了中国“五四”文学和革命文学的精神。因此,对现实的批判、对底层的书写成为马华文坛长期的主流,奉献、乡愁、团结等始终是马华作家钟爱的主题,与此相似,《华文》选入的作品明显体现着现实主义倾向,现代主义的作品(无论是中国的作品还是马来西亚本土的作品)没有得到直接的呈现。温瑞安、陈大为等人喜欢用“龙”等传统的意象来想象中国,《华文》则倾向于在精神上建构“中国”。如果联系起教材的欧美文学部分选入了《变色龙》《我的叔叔于勒》等文章,就更能发现对权力、资本的批判背后所持有的价值态度。

空间上的隔绝会让马华青年对中国当代文坛感到陌生,但他们对“五四”以来的中国文学的认知与吸收使他们对中国当代文学的认可度颇高。《华文》里的中国当代文学以杨朔《荔枝蜜》为代表,教材对杨朔有着高度的评价,把他的作品当做当代文学的标杆:“他的散文情感充沛,结构精巧,富有诗情画意,成就之高,在当代作家之中,只有秦牧等少数一两个人可以和他媲美。”杨朔笔下的人与景、物都承载着超越个体的意义,这种意义是预设的,甚至具有较强的意识形态和阶级特征,反映出中国当代文学与土地、底层劳动人民的密切关系。

《华文》中类似的作品有不少,主题集中在同情底层、赞扬劳动、彰显团结和奉献、热爱土地等:臧克家《从军行》描绘抗日的激情;曹禺《胆剑篇》在创作时就是为了鼓舞人民的斗志;老舍《在烈日和暴风雨下》(选自《骆驼祥子》)表现的是底层小人物的艰辛;高晓声《摆渡》强调的是真情实意的奉献;杨朔《菠萝园》讴歌胸怀壮志、建设祖国的青年;何为的《第二次考试》赞扬的是公而忘私的精神。在以物喻人方面,杨朔《荔枝蜜》中的蜜蜂象征着底层的劳动人民,宗璞《花的话》里面默默无闻的二月兰,象征着教师的默默辛勤付出,艾青《礁石》歌颂礁石坚韧的性格,暗喻人格的坚韧,这些文章借景物书写完成对人物的颂扬与精神的升华。在乡愁书写方面,教材选入了郑振铎《海燕》、陈之藩《失根的兰花》等,表达安土重迁的华人对根的依恋,萧乾的《枣核》更是强调“改了国籍,不等于就改变了民族情感;而且没有一个民族像我们这么依恋故土的”。华人十分重视的家庭也是教材选文集中反映的主题,如冰心《荷叶与红莲》《母亲的手》《寄小读者》、朱自清《背影》、吴胜雄《负荷》、莫怀戚《散步》等文章都表现家庭的羁绊。《华文》视野并不局限于中国大陆,而选入的作品,都是偏于现实主义,即使马华现代主义师法台湾现代主义,在教材选入台湾地区的作品时,现代主义也并没有太多体现,杨逵、龙应台、刘墉、席慕蓉、余光中、罗兰等人被选入的作品均不是现代主义风格。

从选文的横向比较,我们会发现从中国文学作品到马华本土作品,形成了一种直观的影响。《华文》中马华本土的选文也几乎是文以载道的现实主义作品,形成与中国现实主义文学的同构。在马华文学中,方修、吴岸、田思、方昂等马华现实主义作家的作品很受《华文》的青睐,教材对作品的阐释也偏重于现实指向。比如梁月梅的《黑胶靴》,学习提示写到:“巧妙地表达了对待平凡者的奉献的赞扬,批评了漠视平凡劳动者的社会弊病。”歌颂底层劳动者的选文还有方昂的《磨刀人》等。此外如田思的《海鸥》表达华人充满韧劲的民族精神,与艾青的《礁石》风格很相似,《黄花乡镇》和《井》体现着对乡土的深切感情。从《华文》的马华本土选文中可以看到中国现当代文学的影响深远——有着推动此类文学风格“再生产”的强大影响力。

这些作品不突出个体,个体被隐匿在了家庭和社会之中。以董教总为代表的华人社会以及老一辈的作家们,都在形塑着“华人”——坚韧、勤劳,与土地密不可分。从文学的纵向继承、横向移植,都显示出在地的华侨华人在塑造华族精神方面的努力。龚万辉等马华青年作家对乡土的念念在兹,跟华侨华人主导的教育和传递的文化就不无关系。

董教总为代表的华人社会之所以塑造这样的一种华人想象,是具有深意的,我们可以从负责编纂独中教材的董教总华文独中工委会的成立缘由来探索这一形象塑造的根源。马来西亚华文教育一直都面临着巨大的威胁,1951年初英殖民政府公布的《巴恩报告书》欲消灭华文教育,1957年独立后马来亚联邦出台的《达立报告书》和《1961年教育法令》等法令也都指向“一种语文(马来文),一种源流”的最终目标。面临着边缘化的处境,华人用行动捍卫自身的权益。1951年全马各地区华校教师公会以及州级华校教师公会联合会组成的教师组织成立了“马来西亚华校教师会总会”,1954年马来西亚各州华校董事联合会组织成立“马来西亚华校董事联合会总会”,两个组织并称为“董教总”。在多年的不懈努力下,董教总成为马来西亚华文教育的发言人和华社民办教育领导机构。为了推动独中的发展,董教总领导的华文独中工委会专门负责编纂统一的课本。华文教育维系着代与代之间的文化传承,正如马来西亚的各种文化活动中常常出现的“传火”仪式一般,教育正是这样一个实质意义上的“传火”,华文教育的教材也自然承担着重大的使命。在本尼迪克特·安德森看来,民族“是一种想象的政治共同体——并且,它是被想象为本质上有限的,同时也享有主权的共同体”,“共同体”的想象能召唤起人们心中强烈的历史宿命感。独中《华文》所体现的华人形象,具有“想象的共同体”的意味,在教育中塑造华人与土地密不可分、团结友爱、吃苦耐劳的形象,这符合中华民族固有的价值观念和马华文学的母体——“五四”文学的“启蒙”传统。对作为当地少数族群的华人来说,民族形象和价值观念的自我塑造极为重要,只有华人团结起来、坚持不懈,始终保持自身的独特文化和认同,才有可能抵抗边缘化的处境。这一价值取向体现在了董教总华文独中工委会主导的教材编纂中,因此《华文》选用了中国现当代文学中具有现实指向和中华文化认同意义的作品,在对本土选文的选择上,也倾向于收录受此种风格影响的文章。

综上所述,《华文》的选文表现出中国现当代文学在马华社会的巨大影响,呈现出马华文坛与中国现当代文学的紧密联系,也体现出马华社会借助中国现当代文学进行民族意识塑造的期望。此外,我们还能在《华文》中找到中国《语文》教材的身影——除了名家名作之外,不少科普性的小文章都借鉴了中国大陆的《语文》。这样一种“同构”,也彰显着中国承载着文学教育意义功能的《语文》教材在马来西亚乃至整个东南亚的重要意义,展现出中国文学的又一层影响。

四、结 语

作为双重边缘地位的东南亚华文文学,对中国文学和当地占主流地位的语言文学而言,都是“他者”。作为“他者”,需要获得自身的主体性,就要结合母体文化和在地文化。《华文》教材凭借文学性教育,开拓学生的华文审美能力及对中华文化的认知和认同,也使他们可以自我建构“华人”的主体性。作为中国白话文学代表的现当代文学,恰恰是可被直接借鉴的文本资源。马来西亚独中初中《华文》就是马华文坛的一个缩影,从对“五四”作家的极度推崇,到对中国当代现实主义文学的接受,再到本土选文对现实主义和文以载道的强调,《华文》显示出与中国文学无法割断的联系。

文学的传播过程是潜移默化的,华文教育体现出来的对华文文学的坚守使得整个马来西亚成为海外华文文学的重镇。马华新生代作家(出生于20世纪六七十年代)在世界各地获得许多重要的文学奖,成为马华文学的中坚力量,这些成绩的取得跟马华文坛的生态和良好的华文教育密不可分。吴天才、张丽珍、林素珍、何国忠等马来西亚学者也都认为“中学时期华文科中有关现代文学课文的研读对他们后来从事现代文学的教学和研究是有所影响的”。

《华文》对中国文学、马华文学的推动是显著的,如果我们以一种更加宽广的眼光来看,中国现当代文学和马华文学在教材中的体现,是挂一漏万的,《华文》体现的是董教总为代表的华人社会在推动中国文学传播时所选取的一种视角。董教总主导编纂的教材所体现的是华侨华人所希望传播的中国文学的样貌,教材反复强调现实主义的巨大魅惑,这也是百年来中国文学在传播中被广泛认同的结果。教材却在一定程度上忽略了中国现当代文学的多样性和马华文坛的多样性,《华文》几乎成为中国《语文》教材的海外翻版,只有部分马华本土选文体现出马来西亚认同和马来西亚风光,并没能真正体现本土文学的主体性、丰富性。这样来看,似乎真的就出现如黄锦树所言的马华文学“经典缺席”。在现实考虑下,《华文》选择现实主义作为主基调无可厚非,而作为培养学生文学审美的重要一环,《华文》教材选文不能单一化、狭窄化,必须要适当纳入体现“本土性”的当代马华文学经典以彰显马华文学的主体性,才能有助于马华文学的本土化发展和壮大;同时,在对中国现当代文学作品的选取中也要纳入包括现代主义在内的不同风格的作品,以美学风格多样的作品来培养学生多元化的审美感知能力和更宽广、多元的视野。学生审美能力和视野的培养,都将对马华文学和马华文化的发展起到重要的“基石”意义。

马华文坛“重写马华文学史”的论争使很多作家、学者重新思考原有的文学史范式,那么《华文》教材呢?《华文》的多重可能性还需要被挖掘和展现。以董教总为代表的东南亚华人社会,如何兼顾现实的生存考量和文学的多样化审美取向,是值得研究者共同关注的问题。只有还原中国现当代文学的美学意义才可能真正地使代表着中华文化的中国文学得到更加广泛的认可,也才能真正地推动马华文学的在地发展。