城市社会治理:基于系统论视角的概念分析

2019-11-16岳伟

岳伟

摘要:21世纪被称为城市的世纪,城市既是多元有机体,亦是复杂巨系统。随着学术界对社会治理的研究旨趣聚焦,城市社会治理成为实践逻辑和文本逻辑中一个重要的元概念,在政治学、城市社会学、城市理论及相关学科研究领域中具有基础性意义。城市社会治理因学术术语和大众用语的广泛使用,成为一个并不陌生却又难以界定的学术概念。基于系统论视角系统分析城市社会治理概念,具有超越学科性和回归科学性的可能,并能在较高的理论适配性上更准确地把握其基本要义。

关键词:系统论;治理;城市治理;城市社会治理

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2019.05.011

概念是反映事物本质属性及特征的最基本形式,是严谨学术研究的基础和起点。准确界定城市社会治理的基本内涵和本源属性对深层次的学术研究具有重要的理论和实践意义。城市社会治理概念在国内相关研究中“约定俗成”的使用,可能导致对城市社会治理的研究对象和治理基本问题的本体论认识模糊不清。产生这种研究困境的原因之一就在于缺乏一种系统论的视角和分析框架,而将城市、社会、治理进行词语概念的简单组合。因此,需要对城市社会、治理概念进行必要之界定,对城市治理和社会治理概念进行必要之辨析。

一、城市社会治理相关概念之辩

城市是人类文明的伟大产物,现代城市展示出不同的样貌,成为民主、创新、技术、法治和艺术发展中心。事实上,城市的概念并非我们通常认为的那样清楚。《牛津英语词典》将城市界定为“属于、坐落于城市或者城镇的所在”,这种一定程度的语义重复增加了理解的困难。根据不同的标准定义城市,其中就有从人口、职业构成、政治功能、社会功能与功能、社会实体论等不同学说。[1]刘易斯·芒福德在《城市发展史——起源、演变和前景》开篇就道出了定义城市之难,以至于城市社会学家艾伦·哈丁和泰尔加·布劳克兰德在其合著《城市理论》中采用的处理方式是:对“什么是城市”这一城市研究和城市理论研究的核心问题,最可靠的定义就是“什么不是乡村”。[2]就此而言,我们日常生活中所熟悉的概念成为理论上探索的难题。

关于“治理”这一概念,通常说来,学界倾向于同“管理”进行比较区分,并对西方式的治理词源进行分解和回溯来定义治理。比如1989年世界银行报告《南撒哈拉非洲:从危机走向可持续增长》,治理危机、治理理论主要创始人詹姆斯·罗西瑙在《没有政府统治的治理》一书的定义,以及联合国全球治理委员会在《我们的伙伴关系》研究报告中的定义,这可称之为治理定义1.0版①。之后的研究倾向于通过对“治理”语境使用的分析总结治理之基本意涵。比如,管理到治理的理念转换,从民主-国家到民生-国家的社会构建,治理主体的“三位一体”说,城市治理中社会权利对政府权力的制约,可称之为治理定义2.0版。笔者倾向于俞可平对治理概念的基本理解:治理是指在既定的范围内运用权威维持秩序,满足公众的需要,[3]进而指出,治理权威主体的多元性,治理运行过程的互动性,公民的认同和共识是权威的来源,以及治理的基本指向为善治等基本特征。[4]

城市与治理密不可分。实际上,治理的概念滥觞于城市里的问题解决与应对,只是后来被广泛使用到公司治理和国家治理层面。城市治理是国家治理体系的重要组成部分,或简言之为治理城市的城市理论与实践。良好的城市治理是推进新型城市化,实现“城市让生活更美好”的一项重要举措。城市经济学家饶会林将城市治理主要概括为依据城市发展客观规律和各种规范要求以及市民的反应,对城市各方面的矛盾和不协调进行系统整治和调理的经常性的管理行为,这是从解决问题出发的角度进行定义。何增科认为:“城市治理是城市的政府、居民及各种社会组织等利益相关方通过开放参与、平等协商、分工协作的方式达成城市公共事务的决策,以实现城市公共利益的最大化”。[5]综合以上观点,总结城市治理的议题主要包括:城市化过程中引发的问题;城市经济治理问题;城市政府管理问题;城市文化发展问题;城市区域整合及地区差异问题;城市生长机理问题;土地利用问题;交通拥挤问题;环境污染问题;城市空间规划及规范理念、规划决策方式等问题。

从历史演进角度来看,社会治理从社会管理发展而来,是经济社会内生性演化的结果。社会治理作为国家治理体系的重要方面和有机组成,既是一种政策安排,也是一种制度构建,内涵包括国家和社会的合作治理。殷昭举则将社会治理定义为:以政府为主体、多种公私机构并存的新型社会公共事务管理模式,是建立在市场原则、公共利益和相互认同基础之上的国家和社会、政府与非政府组织、公共机构与私人机构的合作,政府在管理社会公共事务方面将其一部分职能转交给社会,利用更加多样的管理手段和方法,增进和实现公共利益。[6]

基于以上分析,从国家治理体系和治理能力现代化的理论为出发点,我们将国家治理体系做两个维度的区分。维度一,国家治理包括政治(政府)治理、經济治理、社会治理、文化治理、生态治理主要方面;维度二,国家治理包括城市治理和乡村治理两个方面。城市社会治理处在社会治理和城市治理理论研究交汇处,那么城市社会治理仅仅是城市治理和社会治理的“交集区域”吗?这应该就是城市社会治理概念需要回答的问题。

二、城市社会治理的国内研究现状及系统论视角的提出

国外理论学界对城市和社会进行了严格区分,或者说西方的诸多城市理论(比如城市空间正义理论、适度紧缩的城市发展理论、有机秩序理论、生态城市理论、拼贴城市理论、花园城市理论等)都很少提及城市社会(city society)这个概念。在西方国家,城市社会治理是一个包括事前利益表达、事中合力治理、事后风险控制等基本环节的处理应对机制。从风险的防范、化解、治理到社会秩序的恢复,城市范围内的风险控制是一个完整的系统工程,是城市社会治理必须面对的问题。

毋庸讳言,国内学者将城市社会治理作为一个学术概念来进行界定的严格研究并不是很多。李友梅的《城市社会治理》从社会组织体制建设、社会治理的结构性问题、城市阶层结构、城市流动人口、老龄化、中等收入群体、环境问题、社会治理的多元主体与微观基础的研究,以及美国、日本城市社会治理的国际经验研究方面提出了关于城市社会治理的一些普遍性问题。实际上,是把城市社会治理这一概念理解为城市空间内的社会治理。李友梅认为:城市社会治理模式转型是一个极为复杂的过程,不仅涉及到政府职能和公共政策配置,还涉及到互联网传导机制。王枫云站在过程论的角度将城市社会治理理解为“一个协调与持续互动的过程”,[7]主要包括城市公共管理权力重新配置、城市利益相关者博弈与妥协、城市政府自我调适与重新定位、公民社会培育过程。而更早的一篇学术论文,《中国特大城市社会治理模式及机制重建策略》并未将城市社会治理作为一个学术概念使用,换言之,“社会治理”才是文中的一个严谨的学术概念。桂家友在《国家与社会变革中的城市社会治理研究》一书中从国家与社会的变动关系出发,系统分析了当前我国社会治理的结构与治理重点的议题,探讨改革开放以来社会主义市场经济发展推动国家与社会关系变革,社会治理主体多元化发展,社会治理结构从垂直型向扁平化结构转变,也是着重论述社会治理议题。林佳彬、张同林在《创新和完善城市社会治理研究》一书中将城市社会治理作为研究对象,研究发生在城市空间范围内、属于社会范畴的治理行为,基本是以社会治理的创新思路为分析主线。

对城市社会治理的相关理论进行分析就会发现,国内对城市社会治理的概念缺乏清晰的界定研究,常常将城市社会治理简单化为社會治理,忽略了城市作为限定词和空间领域范围所暗含的理论指涉。而微观城市社会学研究又常常聚焦于城市某一社区的具体社会问题,囿于研究对象的样本代表性,可能会在在一定程度上忽略了相对宏观或者中观的概念确信和概念抽象。

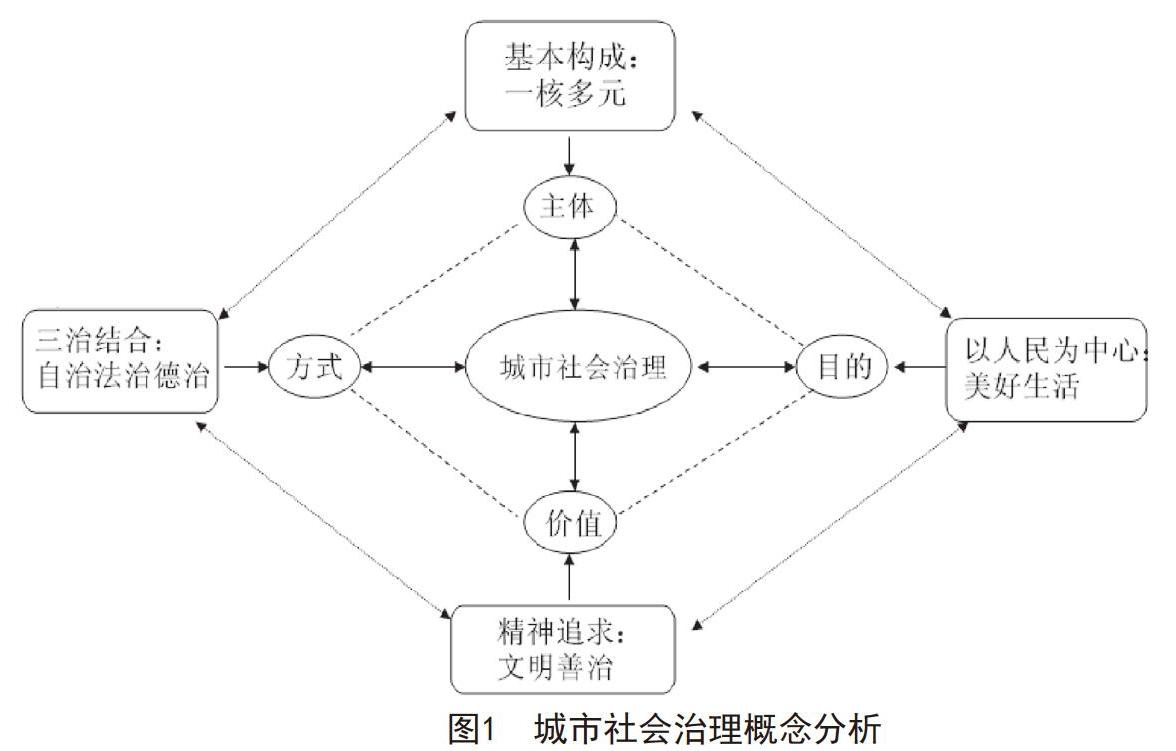

现代系统论的研究对象则是系统内部整体与部分的关系问题。[8]钱学森将系统科学与中国具体实际相结合,在现代系统论的基础上创造性地提出了系统论的重要意义在于“系统科学通向马克思主义哲学的桥梁”。[9]根据现代系统论的研究对象、发展机制、学科背景和学科相关性,系统论视角分析某具体问题的优越性在于保持整体与部分的紧密互动,不仅仅就整体分析忽略要素构成,也非割裂部分空谈系统整体。具体而言,基于系统论分析视角分析城市社会治理,可以获得适度的理论视野,有效避免了当前研究的局限性,并在城市这一复杂系统内达成超越学科性的基本共识。故而,城市社会治理的基本框架(概念),如图1所示。

三、基于系统论视角分析城市社会治理逻辑维度的展开

(一)从城市社会治理主体论看,以“一核多元”治理主体为基本构成

政治意义上的社会主义国家、经济意义上的社会主义市场经济、文化意义上的社会主义核心价值观都在呼吁中国特色社会主义理论体系在城市社会治理概念中的具体应用。这里的社会主义不应该被认为是一种意识形态要求,或者如史密斯和费金关于共产主义城市与资本主义城市的划分,而是应该理解城市社会治理实践发展的客观反映以及作为概念的本质内涵要求。城市是我国经济、政治、文化、社会等活动的中心。党的十九大报告明确指出:“加强社会治理制度建设,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制。”[10]社会治理作为党的政策的重要方面,是政府管理的新命题。城市社会治理同样应该是在党委领导下的一种治理,政府、社会组织和公众共同构成城市社会治理的主体多元,这就是“一核多元”城市社会治理主体的基本要义,构成以党委统一领导为核心、政府负责但又是“有限政府”、公民社会协同下的社会组织市场化和社会化发展,公众积极参与的治理主体互动关系以及共同建设、共同治理、共同享有的城市社会治理基本格局。

(二)从城市社会治理方式论看,以法治、德治、自治为重要方式

从法治维度看,法治代表城市政治文明的高度,是城市社会治理的方式之一。城市社会治理应该走法治化的道路,在法治框架内运行,这已成为城市社会普遍共识。从城市社会治理的当前实际情况看,城市社会治理法治化建设应该与国家的法治社会建设同构互动,相互促进。在具体操作上,要依法规划、建设和管理,着重完善执法制度,改进执法方式,把严格规范公正文明执法的要求落实到城市治理全过程,促进城市社会治理体系和治理能力现代化。从德治维度看,在构建中国特色城市治理理论方式上,要突出德治在道德约束和规范社会行为作用上的发挥。虽然中国城市传统文化、城市生活方式及城市社会生态空间格局在从传统向现代转化过程中遭到一定程度的破坏,但德治在构建和谐文明的城市文化和价值追求上的重要性和必要性不可或缺。从自治维度看,自治是推动城市社会治理重心向基层社区下移的必然要求,也是社会组织发展、参与城市社会治理的内在需求。党的十九大报告指出:实现政府治理和社会调节、居民自治的良性互动。[11]推动城市社会居民之治是实践中社区与居民自治发育中解决现实问题所需,也是世界范围内发达国家城市基层治理的基本经验。在城市社会治理方式体系中,自治意味着每一个人既是服务者,也是服务的接受者,是一种“人人为人人服务”的规范体系。社会成员的自我治理能力是在城市社会自治的实践中获得,只有通过自治,市民才能够学会自我服务、自我管理、自我提高,并走向自我的完善。由此,应不断完善公众有序参与机制,激发市民自治活力,与法治和德治协同构筑城市社会治理的基本方式,建构城市社会治理法治、德治、自治精准定位和良性互动的治理常态。

(三)从城市社会治理目的论看,以“人民为中心”来实现人的“美好生活”

国家治理现代化的核心价值观是“以人民为中心”。2014年2月7日,习近平在索契接受俄罗斯电视台专访时说:中国共产党坚持执政为民,人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。党的十九大报告明确指出:中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。[12]城市,让生活更美好。人民日益增长的美好生活需要通过城市社会治理而得以更好的满足,衡量一个城市的现代文明程度,不仅要看经济发展,还要看发展成果是否惠及全体人民。以人民为中心的城市社会治理思想有其深厚的理论渊源和现实基础,亨利·丘吉尔在其经典著作《城市即人民》中多次阐述了“城市是属于它的人民”这一重要思想。作为城市社会治理的目的,其一切治理方式和价值追求,终究落在生活在城市里的人民。在这一进程中,城市社会治理本身被认为是一种把“传统人”转变为“现代人”的“规训过程”。通过发挥人的潜能,提高人的积极性和创造性以实现人的自由发展而得以存在。或按照马克思关于社会发展的基本观点,归根结底是要实现“自由人的联合体”“人的自由而全面的发展”。[13]

(四)从城市社会治理价值论看,以实现文明善治为精神追求

文明善治是城市社会治理的价值追求。具体表现为,一方面作为目标在应对城市社会问题适时调整和城市发展要求的永不止步,另一方面,文明是社会治理价值层面的基本表征。社会主义核心价值观在社会层面倡导“自由、平等、公正、法治”,这可为城市社会治理目标导向和价值判断提供理论思考的角度。城市社会治理要以保障和改善民生,鼓励公众广泛参与公共治理并促进社会公平正义为旨归,体现的就是对善治的追求。善治作为理念之善、制度之善,是社会基本道德、基本伦理和法治的高度统一。实现善治,其核心是要依宪法治理、依法治国,构建法治社会。城市是社会文化的集中地,不同文化的冲突、碰撞或者认同、融合最终都指向文明。文明是人与人关系、人与社会关系、人与城市关系的良性互动表现。广泛开展城市文明教育,深化文明城市创建,不断提升市民文明素质和城市文明程度是当前城市文明的具体实践。“文明城市”是当代中国千百万民众在自觉实践、自觉追求的一种理想城市模式。城市文明作为一种价值追求,鲍宗豪认为应该是形态文明、功能文明与素质文明的统一,是当代中国为应对可持续城市化、城市化面临的种种挑战而作出的价值选择,是对未来中国城市美好生活产生重大影响的战略抉择。[14]从这一角度分析,文明是城市社会治理文本逻辑和实践逻辑的统一,亦是城市社会治理的价值论维度。

四、结论:城市社会治理的概念释义

中央城市工作会议精神强调要完善城市治理體系,提高城市治理能力,走出一条中国特色城市发展道路,城市社会治理这个宏大的理论议题的开展要从概念开始。为了有助于城市社会治理研究的进一步发展,本文尝试通过梳理、比较和范畴界定推导出城市社会治理概念应有的基本属性,并基于系统论视角的综合分析,采用归纳法来定义城市社会治理,即在党委领导下,以人民为中心,政府、社会组织、城市居民等治理主体以法治、德治、自治为主要方式,以社会治理为主要内容,不断解决城市社会问题,以追求文明善治为价值目标,为实现城市发展在城市空间内开展的社会治理行为和治理活动。这可进一步和城市治理、城市的社会治理两个概念区分开来。从这一意义出发,构成“复合”特征的城市社会治理概念或可称其为一个概念体系,有助于不同研究向度的展开。

注释:

①比如治理理论的主要创始人之一罗西瑙(J.N.Rosenau)在其代表作《没有政府的治理》和《21世纪的治理》等文章中,将治理定义为一系列活动领域里的管理机制,它们虽未得到正式授权,却能有效发挥作用,与统治不同,治理指的是一种由共同的目标支持的活动,这些管理活动的主体未必是政府,也无须依靠国家的强制力量来实现。

参考文献:

王颖.城市社会学[M].上海:上海三联书店,2005.

艾伦·哈丁,泰尔加·布劳克兰德.城市理论[M].王岩,译.北京:社会科学文献出版社,2016.

俞可平.治理和善治引论[J].马克思主义与现实,1999(5):37-41.

俞可平.治理和善治[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

何增科.城市治理评估的初步思考[J].华中科技大学学报(社会科学版),2015(4):6-7.

殷昭举.社会治理学(第二卷)[M].广州:广东高等教育出版社,2016.

王枫云.当代城市社会治理的世界理念与善治内涵[J].上海城市管理,2011(5):37-41.

常绍舜.从经典系统论到现代系统论[J].系统科学学报,2011(3):1-4.

魏宏森.钱学森构建系统论的基本设想[J].系统科学学报,2013(2):1-8.

决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017.

决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017.

决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017.

马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2012.

鲍宗豪.当代“文明论”研究的思考[J].学习与实践,2011(2):53-59.

Abstract:The 21st century is known as the century of the city. The city is both a multi-organism and a complex giant system. With the focus of academic research on social governance, urban social governance has become an important meta-concept in practical logic and textual logic, and has fundamental significance in the fields of political science, urban sociology, urban theory and related disciplines. Urban social governance has become an academic concept familiar but difficult to define due to the extensive use of academic terminology and popular language. Systematic analysis of urban social governance concepts based on system theory perspective has the potential to transcend discipline and return to science, and to grasp its basic meaning more accurately in higher theoretical adaptability.

Key words:system theory; governance; urban governance; urban social governance

责任编辑:王明洲