江淮城市群资源环境承载力时序演化特征

2019-11-15李强,韦薇

李 强,韦 薇

(安徽财经大学 经济学院,安徽蚌埠 233030)

一、引 言

近年来,江淮城市群经济快速发展,城市化水平不断提高,各城市人口规模不断增加,但环境污染问题日益严重,资源环境压力不断增大。为应对土地污染和生态破坏等资源环境问题,制定和完善环境保护责任机制是应对资源和环境问题的重要举措。2017年9月,国务院办公厅印发《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》,对海洋、水土等资源及环境超负荷区域进行严格管制,此举措表明国家对环境保护高度重视。同时,提高资源环境承载力是建立资源节约型、环境友好型社会的重要路径,因此,探究资源环境承载力水平及其时空特征对于江淮城市群今后发展具有重要的指导意义。

国内外学者关于资源环境承载力的研究成果较为丰硕,关于资源环境承载力的研究主要集中在资源环境承载力的概念、指标体系构建及其评价方法三方面。承载力原本是工程地质学中的概念,1921年伯吉斯和帕克最早将其引入生态学中,提出生态承载力这一概念,即“在某一特定环境下,某种个体存在数量的极限值”[1]。在不同的研究领域中,承载力的概念也有所不同。土地资源承载力较早地进入人们视野,早期的土地资源承载力研究是以协调人地关系为研究核心,1977年FAO进行发展中国家土地潜在人口支持能力研究,并于1979年提出土地资源分析法,研究在不同的条件下的人口承载量[2]。国内土地承载力始于农业生产潜力的研究,后演变为对粮食人口承载量研究,2000年CAS完成的从土地、人口、粮食之间相互作用角度探索生产能力和土地承载量,丰富了关于土地资源承载力研究[3]。相较于土地资源承载力研究而言,学界对水资源承载力研究起步较晚,水资源短缺,水土资源分配不均等已成为制约可持续发展的重要因素,协调好水资源与社会经济发展的关系是学者研究的热点问题。关于水资源承载力的定义,施雅风认为水资源承载力是指某一地区的水资源在不破坏生态系统的前提下,所能最大限度接受的人类各种社会活动[4]。国内学者对资源环境承载力概念研究日趋完善。吕一河等人认为资源环境承载力涵盖了多个维度,且不同维度的内涵不同,在环境维度,资源环境承载力是指污染物通过自我净化能够维持稳定的环境质量的能力;在社会经济维度,资源环境承载力是指自然资源和环境所能忍耐人类社会活动的最大限度;在承灾维度,资源环境承载力指对自然灾害的抵御和自我恢复能力[5]。肖思思认为资源环境承载力是指在特定时间和区域范围内,人类社会活动给资源环境系统所带来的压力[6]。张学良等人以城市群为研究对象探讨资源环境承载力,认为资源环境承载力是城市群在相对稳定的资源环境水平与空间场所下,城市群所能为社会经济发展所能承载的人口数量、经济社会总量的能力以及向经济空间转化的能力[7]。但是,国内外学者在研究资源环境承载力过程中往往以理论分析为核心进行研究,较少从时空角度对资源环境承载力进行深入研究分析。

近年来,国内关于资源环境承载力评价指标体系构建的研究。修丽娜利用层次分析法,根据承载力特点结合所研究区域土地利用概况,构建生态合理性、经济合理性、社会可接受性三大类16项土地资源承载力指标体系,并将结果分为可承载、初步可承载、可承载起步、不可承载四个阶段[8]。姚治华等人从资源、环境、调节、社会经济等四个维度出发,构建了一个包含9个二级指标,34个三级指标的地质环境承载力综合评价指标体系[9]。随着学界对资源环境承载力研究的深入,研究对象从最初的土地资源、水资源、地质环境等单一要素逐步过渡到综合因素的分析,构建的指标体系涵盖资源、环境、社会、经济等多方面。付云鹏将资源环境承载力分为资源承载力和环境承载力两个方面,在此基础上选取28个指标构建了资源环境承载力综合指标体系,并利用主成分分析法计算中国15个副省级城市2003—2013年资源环境承载力得分[10]。吴良兴以河南省某煤炭矿区资源环境承载力为研究对象,通过分析该区域资源环境现状,将指标体系分为目标层、准则层、指标层,准则层分为资源要素和环境要素,指标层有生活垃圾无害化处理率、地表水质平均达标率、氨氮排放总量、环境空气质量优良率、单位耕地粮食生产率等20个指标[11]。

目前关于资源环境承载力评价方法主要有生态足迹法、状态空间法、层次分析法、综合指数法等。生态足迹法1992年由加拿大威廉提出,是指用统一的水域面积或土地面积指标来表示人们在生产生活中所消耗资源以及产生的各种废弃物,但生态足迹法侧重于自然条件的影响忽略其他影响因素,只能简单判断是否超出承载阈值,并不能就超载原因进行具体判断[11]。随着空间计量经济学的发展,空间分析技术被引入资源环境承载力研究中,邓波运用状态空间法对资源环境承载力进行定量描述,将资源环境承载力看做一个空间曲面,通过不同承载状态点所处位置表示不同的承载状况[11]。上述评价方法适用于生态系统人地关系的研究,在资源、环境、社会经济活动之间相互作用的机理分析上较为薄弱,相关的政策指导可行性不强。因此,应将自然资源、生态环境、社会、经济等因素综合起来,针对城市群资源环境承载力评价方法研究急需改进和完善。

综上所述,国内外学者关于资源环境承载力研究有较为丰硕的成果,为本文研究江淮城市群资源环境承载力提供参考。现有文献资源环境承载力的研究对象多为对省域或市域,但很少有学者基于省级区域性城市群视角进行研究。相较于现有文献研究而言,本文拟从以下几个方面进行扩展:一是从资源投入、绿化情况、环境效率、污染治理等四个维度出发,考虑单位到GDP工业废水排放量、工业二氧化硫排放量等与资源环境相关的经济效率指标,构建科学合理的评价指标体系,测算并分析江淮资源环境承载力水平。二是在所得得分的基础上,探究江淮城市群资源环境承载力的时空演化格局并分析其变化特征和发展态势,针对结论提出相关政策建议。

二、江淮城市群资源环境承载力测度

(一)指标体系构建

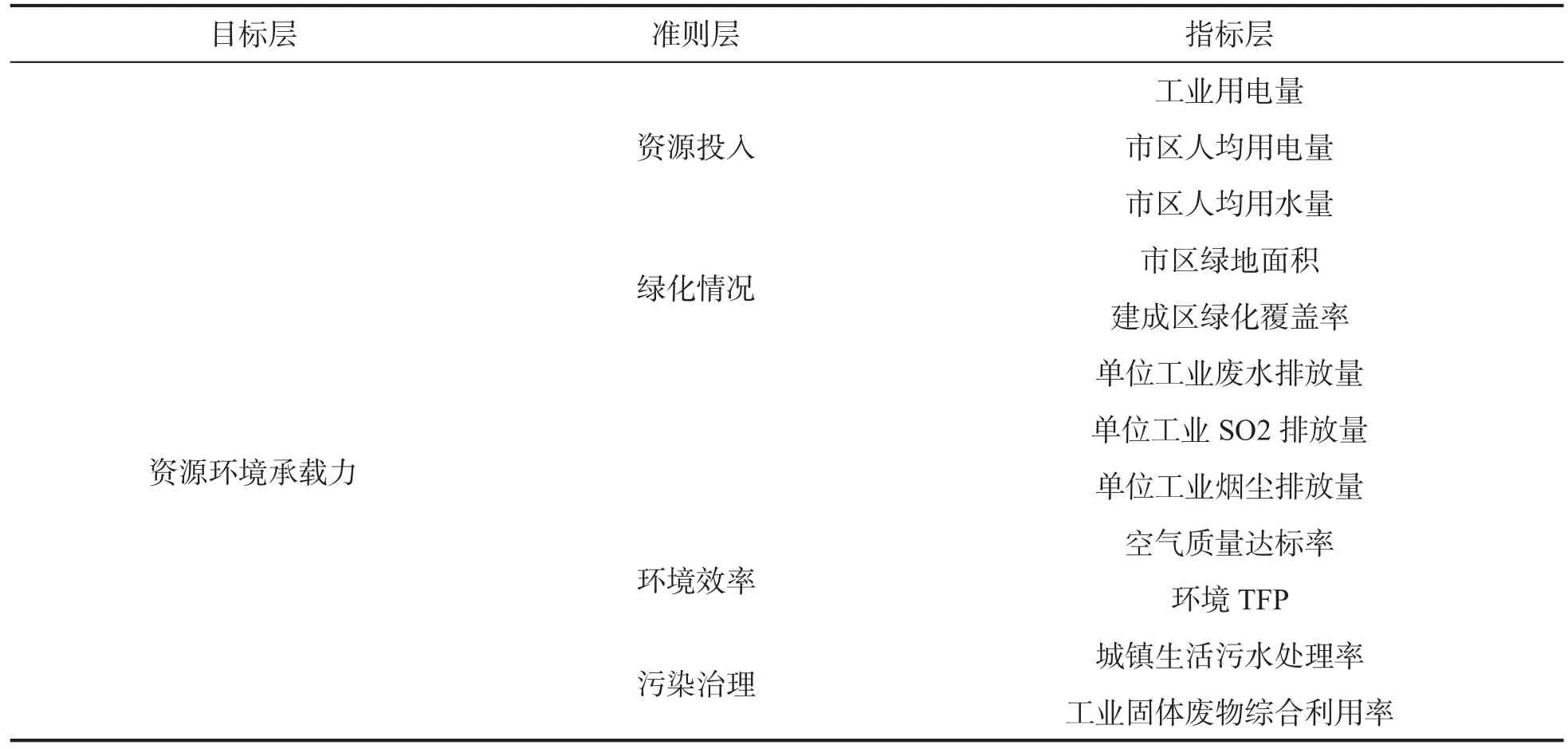

资源环境承载力是一个涵盖生态、自然资源、环境、人类生活、社会经济等多维度的复杂系统,因此需要建立一个全面的指标体系综合反映城市群经济发展、社会生活、生态环境之间关系,建立科学合理的指标体系直接影响其评价结果的准确性。本文在比较相关文献的基础上,参考张学良[7]的指标构建方法,将构建涵盖资源投入、绿化情况、环境效率、污染治理4个二级指标和12个三级指标的资源环境承载力评价指标体系,分析江淮城市群资源环境承载力水平,如表1所示。

其中,环境TFP反映了资源环境和经济发展之间的关系,其内涵是用最少的资源投入和低程度的环境污染换取最大的产出。根据环境TFP的概念,考虑到数据的可得性,本文将资源投入和环境污染作为投入指标,总产出(GDP)作为产出指标[12]。投入指标包括环境污染和资源消耗两个方面。废水、废气、固废排放是衡量环境污染的主要指标,也是环境污染的主要来源之一,废水、废气、固废分别用工业废水、二氧化硫、烟尘排放量表示。资源消耗包含水资源消耗、土地资源消耗和能源消耗三方面,水资源消耗用用水总量表征,土地资源消耗用建成区面积表征,能源消耗用全社会用电总量表征。

表1 资源环境承载力评价指标体系构成

(二)测度方法及数据处理

综合评价方法相对较多,包括定性分析法、层次分析法、熵值法和因子分析法等,在相关文献比较下本文选择主成分分析法进行测度。由于巢湖市2011年划分为合肥缺少部分数据而排除在外,2011年之后(包括2011年)江淮城市群11个城市改为10个城市,数据采集主要来源于《中国统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》。同时注意到指标层中各指标数值差别较大,为避免由于某些指标数量级过大而占有过高的权重使得结果产生偏差,因此要对指标数据进行无量纲化处理。

(三)测算结果分析

(1)环境TFP评价

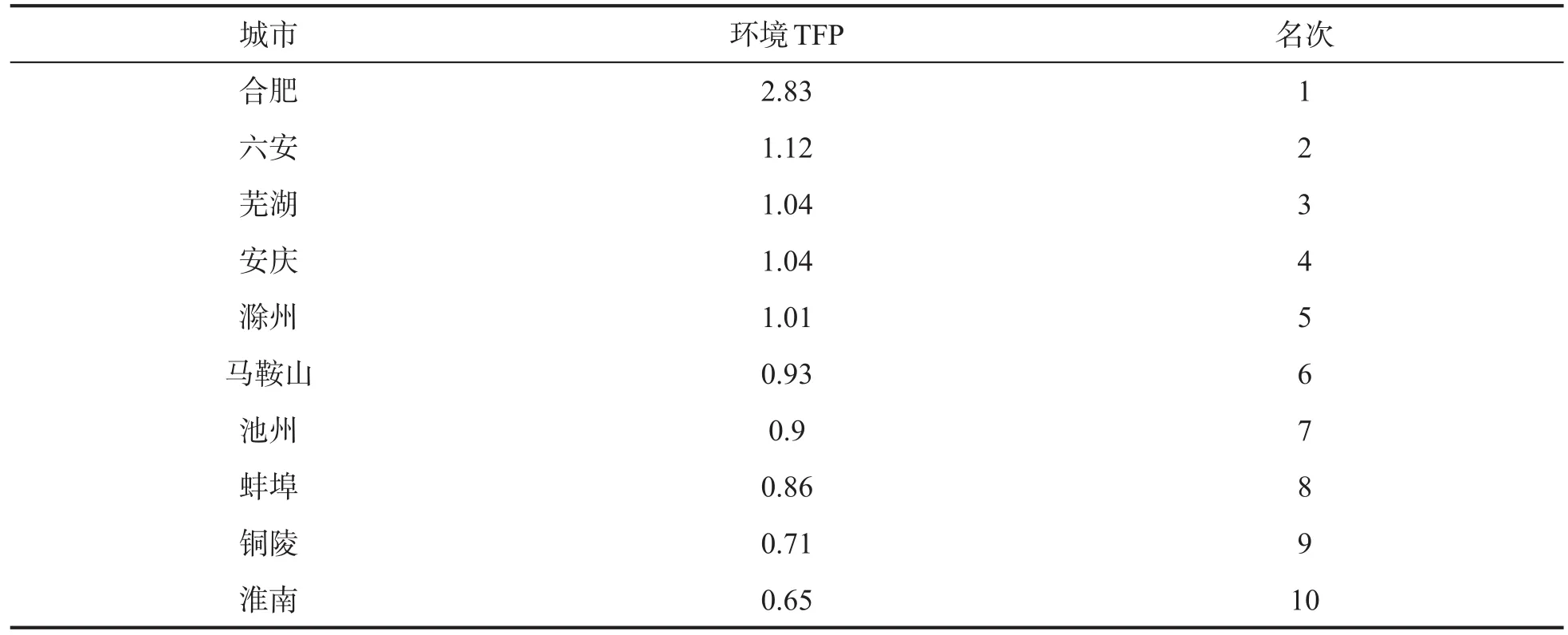

运用Deap2.1软件得出2016年江淮城市群各城市的环境TFP值,见表2所示。

表2 2016年江淮城市群环境TFP

环境TFP是测度资源环境承载力的主要指标之一[7]。对2016年江淮城市群各城市TFP比较分析可以得到以下结论:2016年江淮城市群城市中环境TFP排名前五名的分别是:合肥、六安、安庆、芜湖、滁州,其中合肥最高,达到2.83,表明其生态环境利用效率较高;而马鞍山、池州、蚌埠、铜陵、淮南排名为后五位,其中淮南最少,仅为0.65,表明其生态环境利用效率较低。

(2)资源环境承载力评价水平

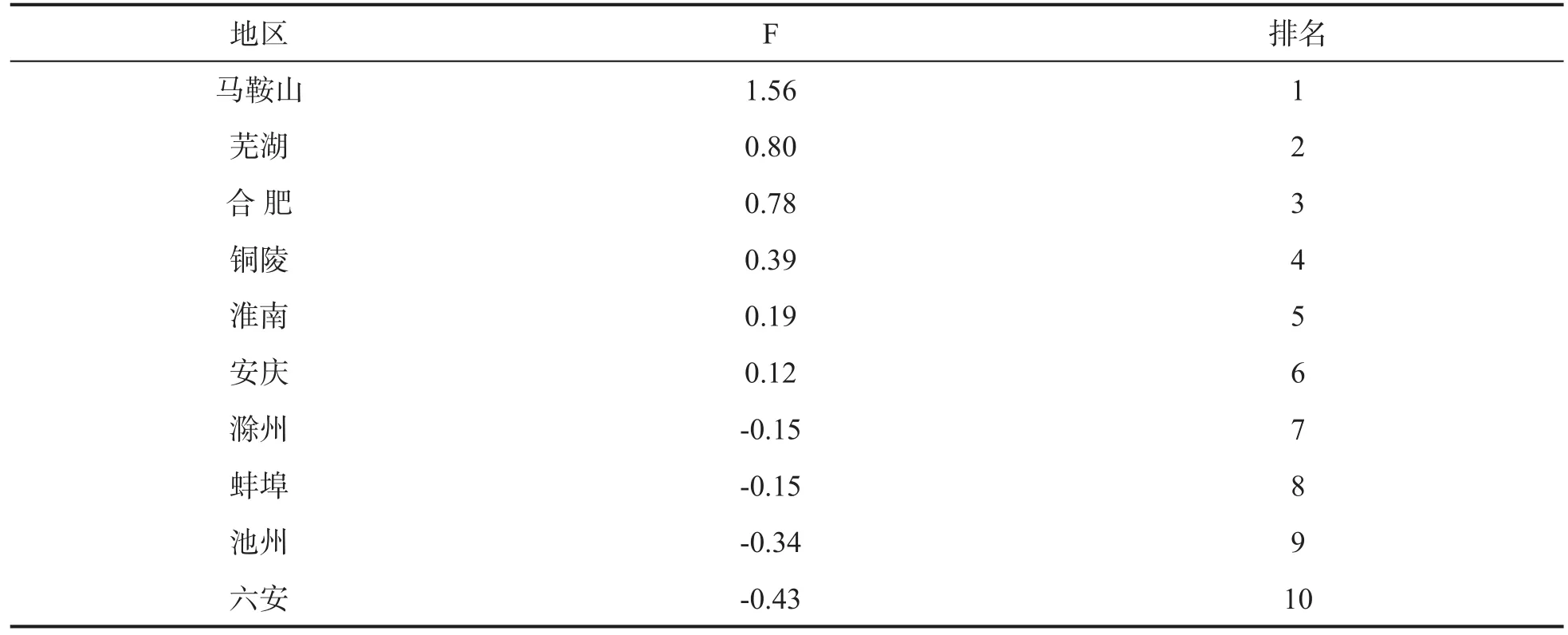

2016年江淮城市群资源环境承载力按降序排名前五的城市依次是:马鞍山、芜湖、合肥、铜陵、淮南,其中马鞍山资源环境承载力最高,达到1.56,资源环境承载力越大,表示在一定时期内,城市群所能承载的人口数量增长和经济社会发展的容纳能力越强,从资源方面来说,资源提供给生态平衡和人类自身发展的能力越强,从环境方面来说,对环境污染物的容纳和自身净化能够维护良好生态环境能力也越强。值得注意的是,2016年江淮城市群中合肥、淮南、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆资源环境承载力均大于零,而蚌埠、滁州、六安、池州均为负值。江淮城市群南部地区资源环境承载力水平较高,北部地区资源环境承载力水平较低。江淮城市群资源环境承载力综合得分和排名情况,详见表3。

表3 2016年江淮城市群资源环境承载力综合得分与排名

三、资源环境承载力时空特征分析

通过深入研究江淮城市群资源环境承载力水平,对江淮城市群发展现状与前景有了更加全面的认识,有利于最大限度发挥江淮城市群发展潜力,推动其经济绿色健康发展。为进一步反映江淮城市群“10+1”个城市资源环境承载力时空分布特征,基于江淮城市群资源环境承载力综合得分,利用Arcgis地图软件将城市群内各城市由高到低划分为五个层次,依次为资源环境承载力非常强、较强、强、一般、弱,并对各城市进行对比分析。

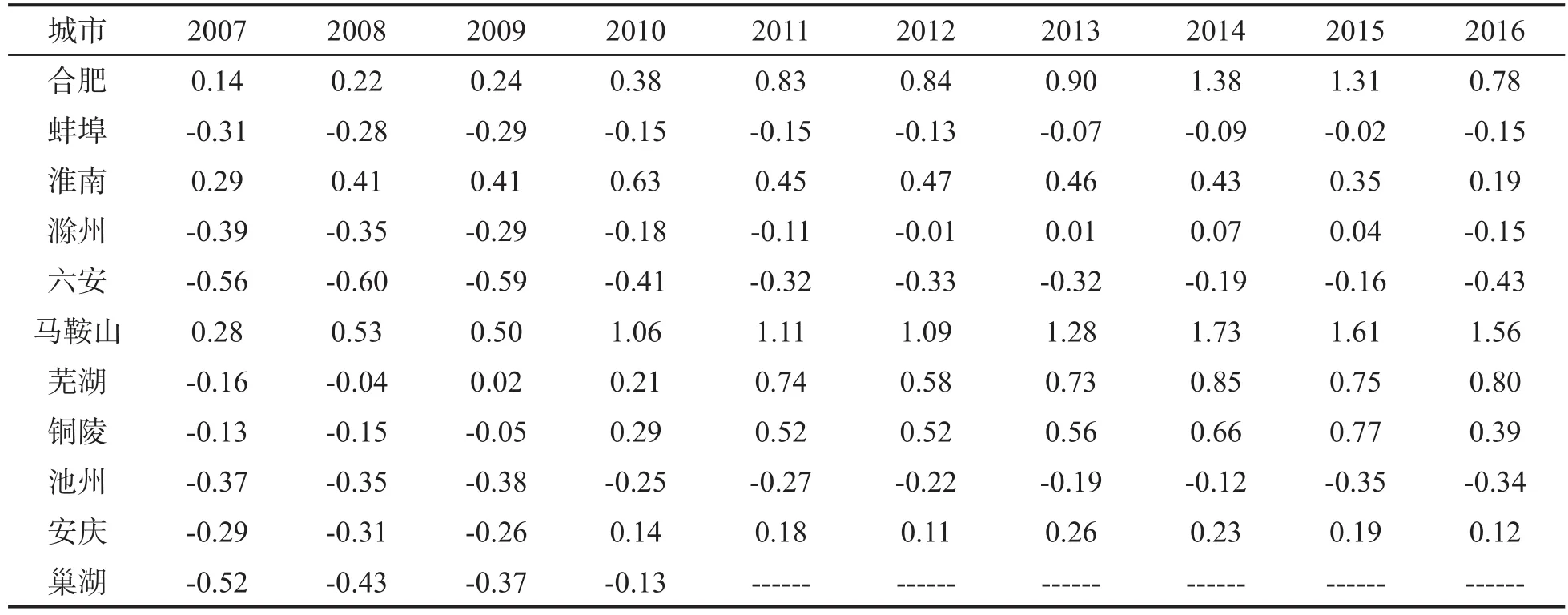

(1)从时间维度上看,2007—2016年江淮城市群资源环境承载力水平整体呈现出在波动中上升趋势。2007—2016年合肥、淮南、马鞍山资源环境承载力综合得分均大于零,而蚌埠、六安、池州资源环境承载力综合得分均为负值,表明合肥、淮南、马鞍山较蚌埠、六安、池州所能容纳的人口数量、经济社会发展规模和生态环境的净化能力强。淮南、蚌埠、滁州得分排名有较大幅度波动,而合肥、马鞍山等其余七个城市承载力得分排名较为稳定,表明后者经济发展模式较为稳定,主导产业与资源生态环境相关性较低,前者城市经济发展波动较大,主导产业与资源生态环境有较高相关性,易受影响。除2007年和2015年外江淮城市群资源环境承载力中马鞍山的综合得分均为最高,除2015年外江淮城市群资源环境承载力中六安市的综合得分均为最低。2011—2014年连续4年,江淮城市群城市资源环境承载力排名不变。样本期间内马鞍山、淮南、合肥、芜湖、铜陵五个城市资源环境承载力排名较稳定且稳居前五,可能原因在于这些城市经济比较发达,其地区生产总值、产业结构,社会事业等处于领先地位,节能减排等公共设施较为完善,第三产业迅速发展,污染物排放量较少,此外政府和社会对资源环境关注度较高,增加环境治理的投资规模,承载力综合得分较高。

总体而言,2016年相较于2007年各城市资源环境承载力均是上升的,但上升的速度有所不同。各城市资源环境承载力水平之间存在分化且有较大的区域性差距。

表4 2007—2016年江淮城市群资源环境承载力综合得分表

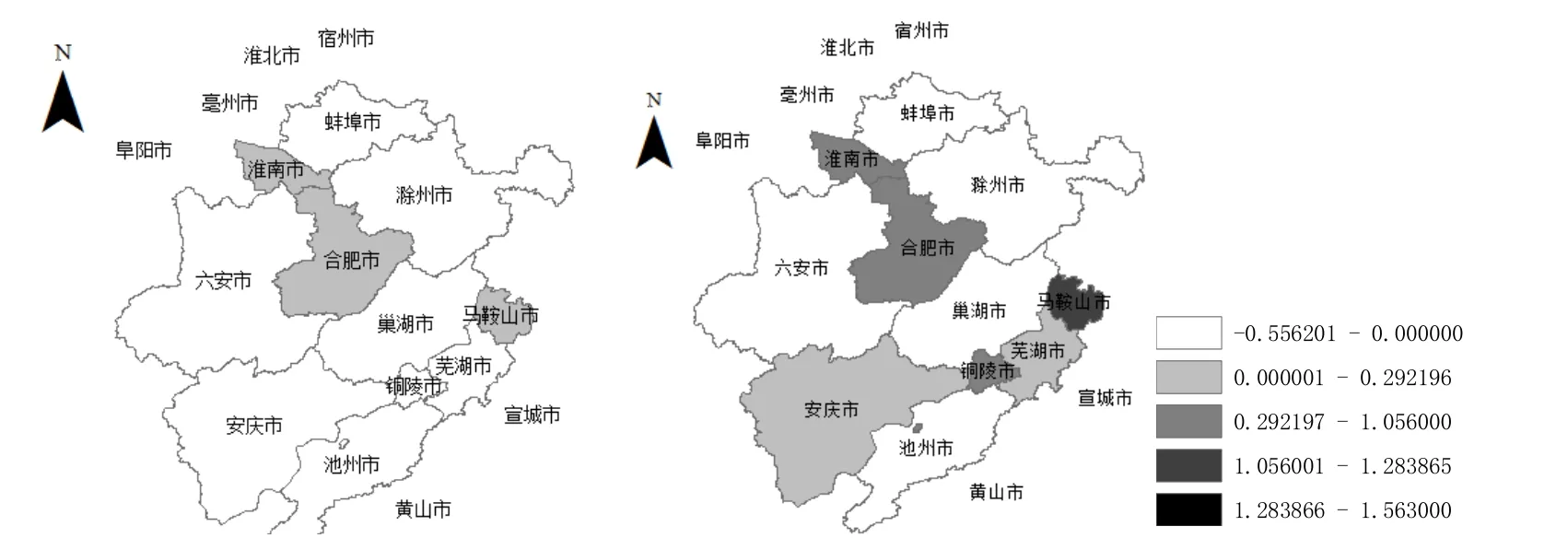

(2)从空间维度上看,2007年淮南市、合肥市、马鞍山市资源环境承载力属于一般层次,而铜陵、安庆、芜湖、蚌埠、池州、滁州、六安资源环境承载力属于弱层次,即2007年江淮城市群资源环境承载力整体水平较弱。2010年蚌埠市、六安市、巢湖市、滁州市、池州市资源环境承载力属于弱层次,安庆市、芜湖市资源环境承载力水平处于一般层次,铜陵市、合肥市、淮南市资源环境承载力水平处于强层次,2010年只有马鞍山一个城市达到较强层次。2013年六安市、蚌埠市、池州市资源环境承载力水平属于弱层次,安庆市、滁州市属于一般层次,淮南市、合肥市、铜陵市、芜湖市处于强层次,只有马鞍山市达到非常强层次。2016年六安市、蚌埠市、滁州市、池州市的江淮城市群资源环境承载力水平处于弱层次,淮南市、安庆市属于一般层次,合肥市、铜陵市、芜湖市属于强层次,依旧只有马鞍山一个城市资源环境承载力处于非常强层次,可能原因在于马鞍山是中国十大钢铁基地之一,马钢的所在地,同时也是皖江城市带承接产业转移示范区门户城市,其资源环境对于人口增加、社会经济发展有很强的容纳能力。

图1 2007和2010年江淮城市群资源环境承载力水平

图2 2013年和2016年江淮城市群资源环境承载力水平

总体而言,2007—2016年江淮城市群资源环境承载力水平呈现出东中西部地区依次递减的分布格局。资源环境承载力水平处于弱、一般层次等级的城市数量不断减少,达到强层次以上等级的城市范围不断扩大。其可能原因在于江淮城市群资源环境承载力水平较高的南部地区、东部地区其地区生产总值、产业结构,社会事业等处于领先地位,第三产业迅速发展,节能减排等公共设施较为完善,污染物排放量较少,政府和社会对资源环境关注度较高,对环境治理的投资较多。南部地区的马鞍山资源环境承载力综合得分最高,其次是芜湖和铜陵,池州较低,其中马鞍山市钢铁资源丰富,经济发展较快,10年间马鞍山的资源环境承载力水平均处于其余城市之上,且于2014年达到峰值1.73;北部地区资源环境承载力综合得分由高到低排序是合肥、安庆、滁州、六安,其中合肥作为安徽省的省会,是政治经济中心,也是重要的增长极,10年间合肥的资源环境承载力水平始终处于其余三个城市之上,且于2014年达到顶峰值1.38;中部地区的淮南资源环境承载力综合得分较高,其次是蚌埠,巢湖较低,其中淮南依靠煤矿资源,10年间的资源环境承载力水平始终处于其余城市之上。

四、结论与政策建议

本文基于资源投入、绿化情况、环境效率、污染治理四个层面构建了江淮城市群资源环境承载力指标体系,采用因子分析法对江淮城市群“10+1”个城市2007—2016年资源环境承载力水平进行了测算,对各城市资源环境承载力的时空特征进行分析。主要结论如下:

(1)环境TFP测算结果表明,2016年江淮城市群城市中环境TFP值排名前五名的城市是:合肥、六安、安庆、芜湖、滁州,环境TFP值均大于1,说明其生态环境利用效率较高,能用较少资源投入和较低程度的环境污染换取的产出较大。在江淮城市群中环境TFP排名后五名的是:马鞍山、池州、蚌埠、铜陵、淮南,环境TFP值均小于1,说明其生态环境利用效率较低。

(2)2016年江淮城市群资源环境承载力排名前三的城市是马鞍山、芜湖和合肥,资源环境承载力排名最后三位的城市是蚌埠、池州和六安。2016年合肥、淮南、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆资源环境承载力均大于零,而蚌埠、滁州、六安、池州均为负值。马鞍山、芜湖、合肥这三座城市,地理位置较好,交通条件便利,经济发展速度快,发展潜力较大,其所能承载的人口数量增长和经济发展的容纳能力较强。而蚌埠市、池州市和六安市资源环境承载力水平较低,资源提供给人类经济社会发展、环境自身净化以及对污染物的容纳能力较弱。

(3)2007—2016年江淮城市群资源环境承载力水平整体呈现出在波动中上升趋势。从时序上看,2007—2016年合肥、淮南、马鞍山资源环境承载力综合得分均大于零,而蚌埠、六安、池州资源环境承载力综合得分均为负值,表明前者较后者所能容纳的人口数量、经济社会发展规模和生态环境的净化能力强。合肥、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、池州、六安得分排名较为稳定,而淮南、蚌埠、滁州得分排名有较大幅度波动,表明合肥、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、池州、六安等城市经济发展模式较为稳定,主导产业与资源生态环境没有较高的相关性,而淮南、蚌埠、滁州等城市经济发展波动较大,主导产业与资源生态环境相关性较高,易受影响。总体而言,2016年相较于2007年资源环境承载力均是上升的,但各城市资源环境承载力水平上升的速度有所不同,各城市资源环境承载力水平之间存在分化,有较大区域性差距。

(4)2007—2016年江淮城市群资源环境承载力水平呈现出南中北部地区、东中西部地区依次递减的分布格局。资源环境承载力水平处于弱、一般层次等级的城市数量不断减少,达到强层次以上等级的城市范围不断扩大。其可能原因在于江淮城市群资源环境承载力水平较高的南部地区、东部地区其地区生产总值、产业结构,社会事业等处于领先地位,第三产业迅速发展,节能减排等公共设施较为完善,污染物排放量较少,环境治理投资较多。

根据上述研究结论,结合江淮城市群的发展现状,提出以下几点政策建议:

(1)通过区域经济政策选择,协同发展路径,促进产业转型升级等路径提高江淮城市群环境TFP。首先,有序推进城市群规划建设,促进各城市协调发展,发挥合肥等经济较为发达城市对地区发展的辐射带动作用,加快周边城市发展。其次将经济较发达城市先进的生产管理经验、环境污染治理技术、能源利用技术等引入江淮城市群城市,促进产业结构升级,提高绿色经济发展质量,从而提升环境TFP。最后应在服务业和高新技术产业中投入更多资本,大力发展第三产业,同时也可将资本投入到改造先进生产技术和治污设施建设等方面,以提升环境TFP。

(2)针对废气、废水、固废等污染指标,从源头发现问题、解决问题,提出相应对策并严格执行。重点提升江淮城市群资源环境承载力体系中发展较为落后的指标,着力补齐短板。淮南、合肥、芜湖等城市应继续保持其较强的资源环境承载力,加强对周边城市的辐射力,减少环境污染。滁州、蚌埠、六安、安庆、池州应加强对环境污染的管制,减少“三废”排放量,提高城镇生活污水处理率和工业固体废物综合利用率,扩大市区绿化面积,促进经济绿色健康发展。

(3)有效增强各城市资源环境承载力,加快资源长久利用和不断提升环境质量。建立江淮城市群资源环境承载能力监测预警长效机制,推进江淮城市群环境质量与人居生态修复,构建多功能复合城市绿色发展空间。第三产业整体能耗相对较低,大力发展第三产业对于缓解当前江淮城市群资源短缺与环境污染现状,提高资源利用效率有重要作用。

(4)江淮城市群经济发展以工业驱动为主,产生大量污染物,粗放型的增长方式对资源环境产生沉重的压力,不利于经济可持续发展。提高资源环境承载力,必须转变经济发展方式,促进经济增长由粗放型向集约高效型转变。江淮城市群各城市应联合起来,积极发展生态产业,构建绿色生态产业链,督促高消耗、高污染的企业采取有效措施加快环境污染治理,加强重点行业和企业污染物排放监测工作,提升市区绿地面积、城镇生活污水处理率、空气质量达标率等指标。大力推进资源节约型社会建设,将资源环境承载能力作为发展的硬性约束,协调好环境保护与经济社会发展之间关系。