中医综合疗法治疗初产后乳汁淤积临床观察

2019-11-14熊伟

熊 伟

乳汁淤积为临床产妇常见症状,其诱发原因主要是急性乳腺炎,同时也是早期临床症状表现之一,对母乳喂养造成严重影响[1,2]。采取何种干预措施可以有效治疗初产后乳汁淤积,以提高母乳喂养质量,以及保障产妇身体健康、生活质量十分重要[3,4]。本研究工作旨在探讨初产后乳汁淤积行中医综合疗法治疗的效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择2018年1月—2018年12月收治的150例初产后乳汁淤积患者,依照随机数字表法进行分组,分为3组,分别为甲组(50例)、乙组(50例)、丙组(50例)。甲组:年龄最小20岁,最大36岁,平均年龄为(27.65±3.50)岁;孕周最小37周,最大41周,平均孕周为(40.50±0.55)周;新生儿体质量最轻2500 g,最重4000 g,新生儿平均体质量为(2800±550)g。乙组:年龄最小20岁,最大36岁,平均年龄为(27.55±3.65)岁;孕周最小37周,最大41周,平均孕周为(40.45±0.60)周;新生儿体质量最轻2500 g,最重4000 g,新生儿平均体质量为(2750±650)g。丙组:年龄最小20岁,最大36岁,平均年龄为(27.60±3.50)岁;孕周最小37周,最大41周,平均孕周为(40.40±0.70)周;新生儿体质量最轻2500 g,最重4000 g,新生儿平均体质量为(2850±500)g。3组初产后乳汁淤积患者的一般资料比较均无差异性,组间有可比性,P>0.05。

1.2 治疗方法甲组单独接受手法穴位按摩;乙组接受手法穴位按摩联合产后康复综合治疗仪治疗;丙组接受手法穴位按摩、耳穴压豆治疗联合产后康复综合治疗仪治疗。1)手法穴位按摩方法:调整体位为仰卧位,给予中医穴位手法按摩,1次/d,30 min/次,持续治疗3 d[5]。2)产后康复综合治疗仪治疗方法:调整体位为仰卧位,将专用皮肤电极片(黑色面)垫毛巾,放于患者2个乳房,并覆盖,仅露出乳头,使皮肤电极充分紧密贴合双乳,作固定,按开始键实施治疗,控制在3 min内调节至可耐受最高强度,1次/d,20 min/次,持续治疗3 d[6]。3)耳穴压豆治疗方法:固定王不留行籽胶布于耳穴上,包括内分泌穴、心穴、肝穴、胃穴、胸穴、三焦穴等,同时给予双侧耳廓使用,并嘱咐患者需自行按压(以出现局部酸感、胀感、痛感为宜),5次/d,10 min/次,持续治疗3 d[7]。

1.3 观察指标观察比较3组患者的临床治疗效果[8],治疗前后乳房疼痛程度变化[9]、治疗前后乳房肿胀程度变化[10]、治疗前后乳汁排出通畅程度变化[11]。

2 结果

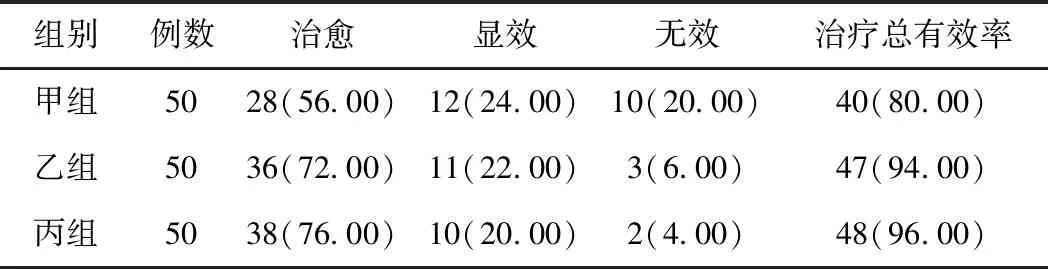

2.1 3组患者的临床治疗效果比较与甲组比较,乙组、丙组的治疗总有效率均更高,差异有统计学意义(P<0.05);乙组、丙组的治疗总有效率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 3组患者临床治疗效果比较 (例,%)

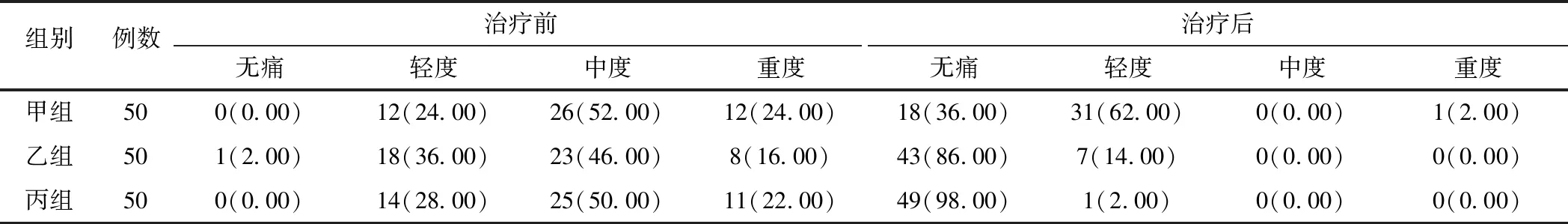

2.2 3组患者治疗前后的乳房疼痛程度变化比较甲组、乙组、丙组治疗前的乳房疼痛程度变化比较,差异无统计学意义(P>0.05);与甲组比较,乙组、丙组治疗后的乳房无痛率均更高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

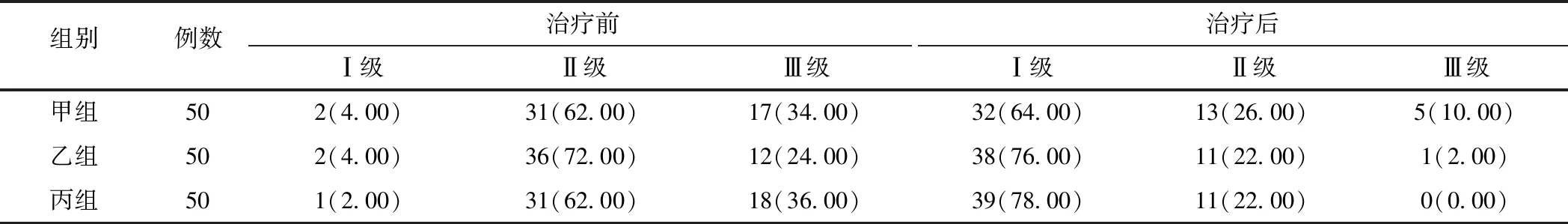

2.3 3组患者治疗前后的乳房肿胀程度变化比较甲组、乙组、丙组治疗前的乳房肿胀程度变化比较,差异无统计学意义(P>0.05);与甲组比较,乙组、丙组治疗后的乳房肿胀改善程度更高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表2 3组患者治疗前后的乳房疼痛程度变化比较 (例,%)

表3 3组患者治疗前后的乳房肿胀程度变化比较 (例,%)

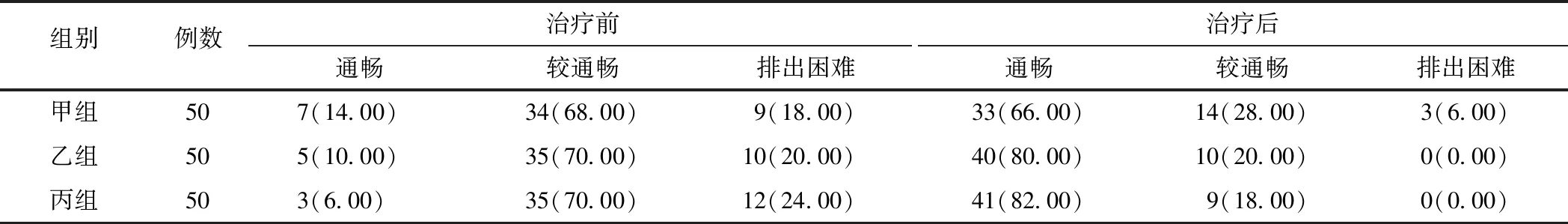

2.4 3组患者治疗前后的乳汁排出通畅程度变化比较甲组、乙组、丙组治疗前的乳汁排出通畅程度变化比较,差异无统计学意义(P>0.05);与甲组比较,乙组、丙组治疗后的乳汁排出通畅度更高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 3组治疗前后的乳汁排出通畅程度变化比较 (例,%)

3 讨论

从本研究结果可知,与甲组比较,乙组、丙组的治疗总有效率均明显更高,差异有统计学意义(P<0.05);乙组、丙组治疗后的乳房疼痛改善程度均明显更高,差异有统计学意义(P<0.05);乙组、丙组治疗后的乳房肿胀改善程度均明显更高,差异有统计学意义(P<0.05);乙组、丙组治疗后的乳汁排出通畅程度均明显更高,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,临床结合初产后乳汁淤积患者的疾病特点,以及身体状况,予以中医综合疗法治疗,包括手法穴位按摩、耳穴压豆治疗联合产后康复综合治疗仪治疗方法,可以明显改善其乳房胀痛症状,明显减少或消退积乳,有重要临床应用价值。