社会组织个体规模及其 最优边界的影响因素

2019-11-13谢舜罗吉

谢舜 罗吉

摘要:社会组织基于自身特性,在供给公共服务中可以发挥独特的作用。采用地方性社会组织个体微观数据进行定性响应模型分析可以发现,社会组织在供给公共服务时,会根据公共需求集聚度与组织资产专用性的差异,以供给边际成本补偿为原则,选择自身个体规模发展的最优边界。但是这两者作用的机制并不一样:公共需求集聚度通过改变供给的边际补偿成本来影响社会组织供给的最优个体规模边界,而资产专用性通过影响组织内部治理成本来实现组织最优个体规模的有效替代。因此,政府在培育和孵化社会组织时应根据当地公共需求集聚度和组织资产专用性的差异,有选择地帮助与支持社会组织合理扩大或控制个体发展规模,从而在分工合作的基础上提高供给的社会效益与经济效率。

关键词:社会组织;个体规模;公共需求集聚度;资产专用性;交易成本

基金项目:国家社会科学基金项目“社会组织参与社会治理的模式研究”(19BZZ054)

中图分类号:C912.2 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2019)09-0131-09

一、文献综述

公共物品(和服务)的供给成本受到所在地区地理环境、市场化程度等方面的影响,与需求的集聚程度密切相关。随着公共需求的日趋多样化与碎片化,政府基于自身财政预算约束,对于公共需求的满足越来越强调投入产出比和经济效率。① 社会组织(又称非政府组织、非盈利组织、NGO等)作为公共服务供给的另一主体,基于自身优势可以较好地弥补政府供给的缺陷,因而也成为近年来公共服务研究的热点。但是基于公共需求的变化特征,怎样从社会组织的规模出发,更好地解决我国人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,仍然存在争议。总结现有研究,关于社会组织总体规模(scale)与密度(density)的影响因素,可以从公共物品的需求、供给和制度(结构)三个方面进行归纳:

需求视角:社会组织可以补充和矫正政府和市场在供给中由于需求离散化而导致的“失灵”与缺位。② 其中,“政府失灵”理论认为,政府更倾向于满足大众化和普适性的公共需求,而相对小众和个性化的公共物品会出现供给真空。③ “市场失灵”理论认为,当公共物品不能有效制定“市场价格”,或者消费主体(例如老弱病残等弱势群体)不能有效评估公共物品信息时④,社会信任会取代商品质量评估成为影响消费决定的重要因素。而社会组织的灵活性和成本优势可以较好地满足多样化的公共需求,弥补“政府失灵”和“市场失灵”⑤,从而增加自身密度⑥。特别是对于社区(社群)类公共服务来说,居民异质性与社会组织密度可能具有双向的互动性。⑦ 不过也有研究对此持反对意见,认为需求多样性不会影响社会组织的发展规模。⑧ 总体来说,从需求层面评估社会组织规模并没有定论,其更多取决于衡量需求的方式与手段。⑨ 从国内研究来说,更多学者从社会需求角度定性分析我国社会组织发展情况⑩,也有一些定量文献从需求内在动力分析制约我国各省社会组织发展的差异性因素与条件{11}。

供给视角:社会组织规模会受到人力、财力以及社会资本等外部资源的影响和制约,这些因素包括人均收入、财富水平、政府支出、税收减免、人力资本等。{12} 从国内研究来看,有学者从文化、资源角度分析我国的社会组织{13},认为公民文化的缺失、对社会组织文化认同不足以及资源供给不足导致了我国社会组织发育的先天困境与资源依赖。

制度(结构)视角:聚焦于市民结构与经济社会动态对社会组织规模的影响,这些因素包括公民参与、社群结构、政治体系、交易成本等。{14} 国内有学者认为我国社会组织的规模受到以双重管理体制为代表的法律法规的限制,造成发展主体不明与制度缺失{15};有学者则认为我国特有的“行政吸纳社会”致使社会组织的发展依附于外部环境体制,体现出多元化及不平衡性、弱自主性、弱挑战性、结构与功能失调等特征{16}。

总体来说,现有研究侧重于宏观和中观视角,从社会组织总体数量、密度以及省际分布差异角度分析影响社会组织规模(scale)的各种因素。但是由于社会组织个体之间在个体规模(size)、活动范围、资金来源、专业性等方面存在很大的差异,单纯从社会组织数量维度对其进行比较,很难完全真实地评估所在地区的需求、供给、制度环境对社会组织个体发展的影响,以及不同地区社会组织的发展差异。因此,本文从社会组织个体层面出发,利用社会组织微观数据,借鉴新制度经济学中关于组织边界的相关理论,分析不同地区公共需求集聚度与资产专用性对供给公共物品与服务的交易成本和治理成本,进而对供给的边际补偿成本的影响。而作为回应需求的社会组织个体,其在发展自身规模(例如组织人员)时会更多考虑边际补偿成本与边际社会效益的均衡,从而确定个体最优发展规模边界。為了更好地衡量影响社会组织个体发展的微观因素,本文所有控制变量均来自组织所在地级市层面,这也是本文的创新之处。

二、理论假设

新制度经济学中的交易成本理论认为,组织的边界取决于由于组织代替市场而节约的交易费用与组织存在而引起的内部治理费用的比较。{17} 当组织内部交易的费用等于通过市场交易的费用时,组织就达到了最佳规模。而O. E. Williamson提出了区分交易的三个维度(或标志),即资产专用性、不确定性和交易频率。{18} 本文认为社会组织个体在选择最优规模边界时,受到当地公共需求集聚程度差异的影响,也要考虑边际补偿成本与边际社会效益的均衡以及不同类型组织的资产专用性。

公共物品需求的集聚程度表示针对特定的人口密度(人口/地区面积),对于某类(异质性)公共需求的人均消费数量占该类公共需求(异质性需求与普适性需求之和)的总消费数量的比例。公共需求集聚度越高,其被满足的正外溢性越大,边际社会效益越大,边际效益曲线会略微向右上方倾斜且凸向原点。新制度经济学认为,需求的集散程度与供给的交易成本和治理成本有关,需求的集聚程度越高,组织代替市场满足需求的边际成本越小(满足规模经济的要求)。{19} 但这种趋势随着集聚度饱和而趋于平稳。政府在供给公共服务时会优先考虑大众化、普适性、集聚程度高的公共需求{20},在政府供给的边际成本与边际收益的交点实现成本补偿与盈亏平衡,满足对应区间之内的公共需求。对于需求集聚程度小于对应区间的公共服务,政府虽然在道义上仍然承担供给责任,却由于不能实现边际成本补偿而出现供给的缺位,同时由于公共物品的本质(无经济利润),市场也不愿意供给。

而对于社会组织来说,其固有的属性使其在满足集聚程度较小的公共需求时具有比较优势:一方面,非分配约束 {21} 使其更多关注于需求满足的社会效益而不是经济效益;另一方面,其“小快灵”特点{22} 使其供给公共服务的边际成本更小,从而其成本补偿点相较于政府来说更低。制度经济学认为,社会组织的这种优势体现为其资产专用性的提高、不确定性程度的降低以及“交易频率”的增加。{23} 从成本补偿角度来说,社会组织适合供给其自身边际成本补偿点与政府边际成本补偿点之间区间内的公共服务。

假设不同地区的社会组织都是根据其所在地区的特定公共需求进行“定制化供给”,则在社会组织所满足的公共需求区间内部,不同集聚程度的需求对应的边际补偿成本也不同。首先,这体现为所在地区地理环境的碎片化程度。相对于平原、丘陵等地势平坦地区,山地、高原等地区地理环境更为割裂与碎片化,这些地区相对较高的交易成本使其公共需求更为分散与碎片化。{24} 沿着边际成本曲线向上移动,山地、高原地区对应的边际补偿成本比平原、丘陵地区更高。制度经济学认为,组织通过扩大个体生产与供给规模可以实现外部成本内部化,减小交易成本与治理成本,从而降低边际生产成本。边际补偿成本更大的山地、高原地区的社会组织需要依托较大的个体规模达到乃至超越成本补偿点,因此其组织个体规模应大于平原、丘陵等地区社会组织的个体规模。

另外,城市和农村地区所对应的公共需求集聚度也有差异。相对于居住集中、交通更为便利的城市来说,农村地区由于居民原子化程度更高{25},交通和通讯更为割裂,供给的边际成本补偿点更高,更易于受到公共需求集聚度的影响。

除了需求的集聚度,不同类型社会组织资产专用性的差异也会对其内部治理成本和组织发展最优个体规模产生影响。制度经济学认为,随着组织资产专用性的提高,組织内部可以通过协调交易成本,实现外部成本内部化,从而降低生产的内部治理成本。{26} 对于资产专用性程度较高的社会组织,其进入供给“市场”后机会成本较高,更有动力通过汇总需求提高需求集聚度,使其沿着内部治理成本曲线向右下方移动来降低内部治理成本。具有不同资产专用性程度的社会组织会通过调节组织个体规模大小来适应内部治理成本的变化。资产专用性程度更高的组织由于内部治理成本更小,供给所对应的边际成本补偿点更低,因而倾向于更小的组织个体规模。

综上所述,不同地区在地理环境、城乡区分、组织类型、交易成本等方面的差异,会对公共需求集聚度和组织资产专用性产生影响,从而对供给的边际成本补偿所需的组织个体规模提出了不同的要求。借用新制度经济学相关理论,本文认为社会组织在回应当地居民的公共需求时,也存在最优个体规模与供给成本之间的逻辑关系:只有当需求程度(包括数量与质量)达到一定水平,使得供给的边际收益与边际成本相等时,社会组织才有动力以组织的形式代替市场(或政府)来进行供给,从而实现边际成本的补偿。社会组织供给差异化公共服务的个体最优规模取决于外部成本内部化的内部治理成本与边际补偿成本,以及进入“市场”的机会成本。因此,本文提出以下理论假设:

假设1:相较于平原为主的地区,山地为主的地区社会组织个体规模更大,且山地地形占比对于社会组织个体最优规模具有正向影响。

假设2:相较于主城区,非主城区(郊区、城乡结合部、农村)社会组织个体最优规模受到地理特征的影响(边际效应)更大。

假设3:相较于社会保障类与文化教育类社会组织,环境保护类社会组织最优个体规模受到地理环境的影响(边际效应)更大,更倾向于较小的个体规模。

假设4:交易的便利程度,对于当地社会组织个体规模具有正向影响。

三、模型设定与变量选择

(一)模型设定

依据上文的理论假设,本文主要研究公共需求集聚度和资产专用性是否会对满足需求的社会组织个体最优规模选择产生影响。主要模型设定为:

S=α+DA+K+Control+μ

其中S为社会组织个体规模,α为常数项,DA为影响公共需求集聚度的解释变量,K为影响资产专用性的解释变量,Control为其他控制变量,μ为随机残差项。受到数据限制,社会组织个体规模(组织人员数)体现出一定程度的区间浮动性和离散性,不能用连续变量模型来衡量,因此本文采用定性响应模型ologit、tobit和oprobit进行检验。

(二)数据来源与变量解释

本文所选取的社会组织个体微观数据来源于《中国发展简报》中的NGO名录,并对其进行了处理。首先本文假设社会组织个体规模发展具有本土内生性,不适用于外来型社会组织,因此剔除所有境外(包括港澳台)的社会组织。同时,本文假设社会组织仅满足本地的公共需求,不具有地区外溢性,因此剔除所有服务范围超过所在地级市的社会组织。对于在全国设有分会的社会组织,如若有分会当地的个体雇员数则取其作为个体规模数据,如若只有各分会加总雇员数,则剔除该样本。从2004年开始,社会组织三大条例(《社会团体登记管理条例》、《民办非企业登记管理条例》、《基金会登记管理条例》)正式颁行,这也成为社会组织登记管理工作制度化、法制化的时间节点。基于数据获取限制,本文假定社会组织个体规模不变,以其注册成立时间为个体规模确定的时间节点。为剔除制度变更对组织个体规模可能造成的影响,本文选取2004—2017成立的社会组织作为研究对象,对有信息缺失值的样本进行删除,共可观测的社会组织样本为1300余个。由于社会组织通过一定规模的公共物品供给可能对需求产生影响,即供给可以创造需求(萨伊定律),为避免这种双向因果关系所致测量结果的偏差,如无特殊说明,本文所有控制变量数据均来源于历年《中国城市统计年鉴》,各组织样本数据均选择其成立(注册)年份的滞后一年数据{27},从而形成混合时间数据。

本文的被解释变量通过组织注册正式工作人员数(不包括志愿者)来衡量。原始数据中机构注册人数为区间规模,分为1—10人(取0)、11—30人(取1)、31—70人(取2)、71—120人(取3)、120人以上(取4)五类,符合ologit、oprobit有序定性模型的要求。另外,由于120人以上(取4)采取了归并数据,因此也考虑用tobit右归并模型。

本文选取的核心解释变量为社会组织所在地级市山地地形占比,计算方法为该市山地面积/该市总面积,用以衡量该地区公共需求的离散程度。山地面积与总面积均来源于各地级市政府官网。

为进一步衡量地理特征的影响,本文选取的稳健性解释变量为社会组织所在地区(地级市)地理环境特征。其为一个虚拟二元变量:若所在地区山地、高原地形面积超过50%,则取1;平原、丘陵地形面积超过50%则取0。所在地区地理环境信息来源于各地级市政府官网。其他稳健性解释变量为所在地区固定电话使用数和高速公路客运量,用于衡量该地区交易成本对社会组织个体规模的影响。数据来源于历年《中国城市统计年鉴》。

考虑不同类型社会组织资产专用性差异对其个体规模的影响,按照党的十六大报告对公共需求的分类,可以将公共需求分为社会保障类、文化教育类、环境保护类等(由于样本太少,本文删去医疗卫生类组织样本),分别设置三个虚拟变量对应三类社会组织(是,取1;否,取0)。按照《中国发展简报》NGO名录对社会组织的划分,将性别与性少数、老人、妇女儿童、残障、三农与扶贫、劳工与外来务工、社区发展、社会创新/社会企业、企业社会责任、社工划入社会保障类,能力建设/研究/支持/咨询、民族/宗教/文化/艺术划入文化教育类。

本文选取的控制变量有平原地形占比、人均收入、人口密度、总人口数、教育水平、GDP增长率、财政支出等,其来源与计算方法见表1。所有变量的描述性统计见表2。

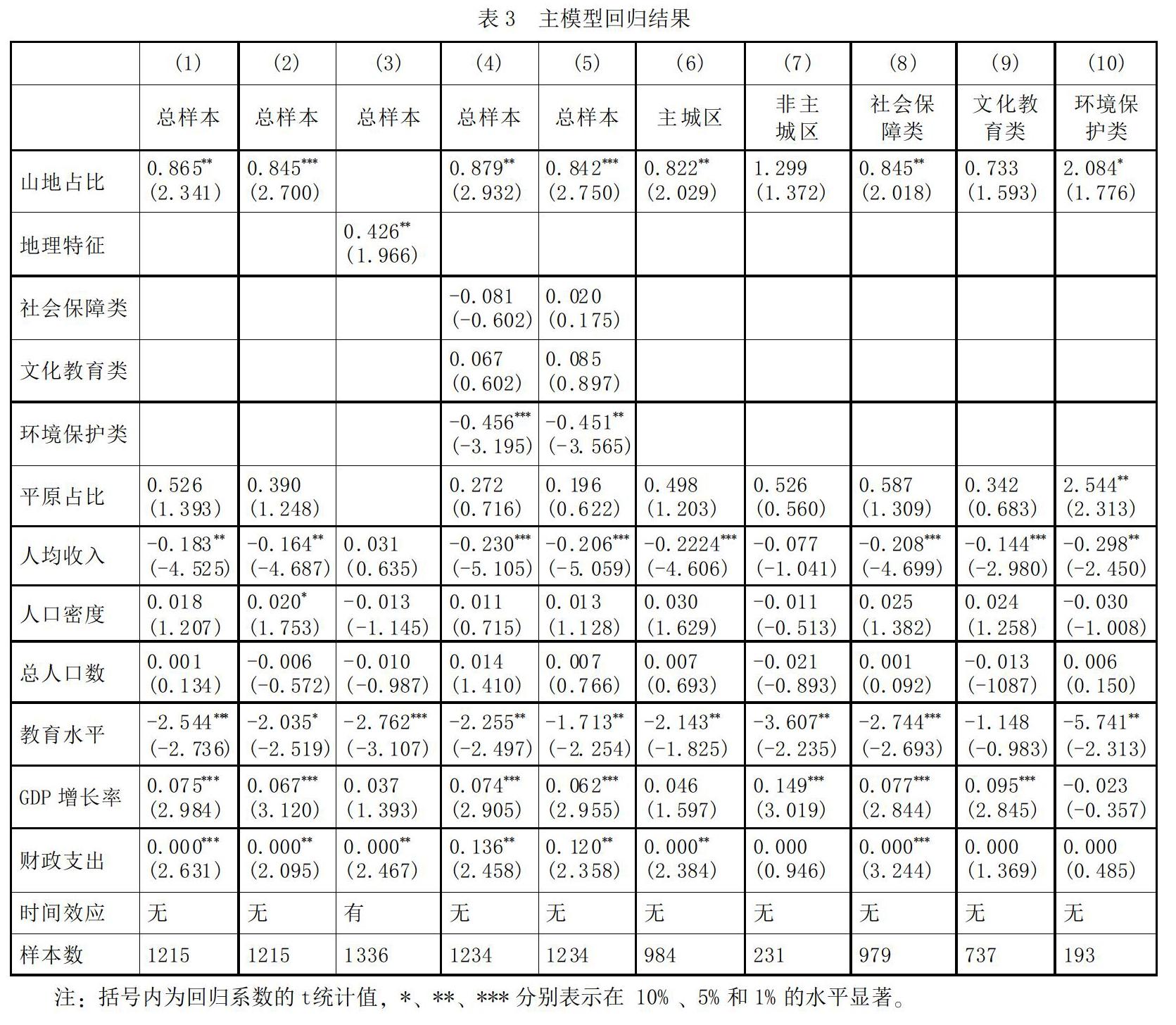

以山地占比为核心解释变量,构建ologit模型(1)。考虑数据的右归并,以山地占比为核心解释变量构建tobit模型(2)。以地理特征虚拟变量为核心解释变量(不再加入平原占比控制变量),并加入表示时间效应的各年份虚拟变量构建ologit模型(3)。考虑不同组织类型资产专用性的影响,加入组织类型虚拟变量,构建ologit模型(4)和tobit模型(5)。

考虑城乡差异对公共需求集聚度的影响,依照社会组织注册所在地址信息,将样本分为主城区和非主城区分别构建ologit模型(6)和(7)。为进一步考察公共需求集聚度对不同资产专用性类型组织个体规模的影响,将样本分为社会保障类、文化教育类、环境保护类三个子样本,分别构造ologit模型(8)、(9)、(10)。本文采用Stata13.1软件进行回归,各模型回归结果见表3。

对各模型解释变量进行Wald检验、LR检验,结果均拒绝其原假设,验证解释变量联合显著。对各年份虚拟变量进行联合检验,所得P值在1%水平上拒绝无时间效应原假设,证明存在时间效应。进行信息准则拟合优度比较,表明所选择的解释变量个数是最优的。

四、实证结果

山地占比和地理特征在大多数模型中均显著为正,验证了假设1,即山地地形占比对于社会组织个体规模具有正向影响。从不同公共需求类型角度來说,相对于社会保障类、文化教育类社会组织来说,环境保护类社会组织系数显著为负,证明其个体规模相对较小,且在分样本回归中地理环境因素对于环境保护类社会组织个体规模的边际效应更大(系数更大),验证了假设3。社会保障类公共需求受众面广、普适性较强,且具有高人力资本密集性,体现为所在社区或辖区公共服务的均等化与公平性。文化教育类公共需求同样体现出高人力资本密集性和规模效应:当前期教育投入的进入成本既定时,多增加一个人的平均教育成本递减。相较于前两类,环境保护类社会组织提供的公共服务异质性和小众性更强,更倾向于通过汇总需求提高需求集聚度,实现外部成本内部化,降低内部治理成本,进而以更小的个体规模实现供给的边际成本补偿,受到公共需求集聚度的边际影响更大。

模型(6)和(7)非主城区地理环境系数要大于主城区(虽然非主城区系数不显著),部分验证了假设2。这可能是由于城市地区市场交易成本相对较低,组织通过外部成本内部化实现组织供给的成本补偿点更低,公共需求集聚度更大,因此其在满足城市居民公共需求时选择范围和自由度更高,受到地理环境的影响较小。由于城市地区人口密度更大,居民公共需求的多层次、多样化、差异化更为明显,城市地区社会组织个体规模有可能并不呈单调变化的连续趋势。

相对于主城区社会组织来说,非主城区社会组织地理环境系数不显著的原因可能有两方面:一是主城区社会组织注册的交易成本更低,因此在样本选择时易造成偏差,非主城区社会组织样本较少(仅占20%),使得其系数不显著。二是城市选址本身就与当地地理特征相关,其更倾向于选择建立在地形更为平坦的地区,因此两者可能存在多重共线性与自选择效应,造成结果偏误。

对于控制变量来说,人均收入反映的地区经济发展水平与社会组织个体规模负向相关。有学者证明,地区人均收入与社会组织活跃度和总体数量存在正相关关系。{28} 有人则认为,一方面,经济发展可以激发市场活力,减少供给的交易成本与组织内部治理成本,使得社会组织供给公共物品更容易实现规模经济。另一方面,经济发展与居民生活水平的提高可能会激发其更为高级和小众化的公共需求,使得社会组织的个体规模趋于多元化和离散化。{29}从模型回归结果来看,前一方面的成本递减效果无疑更大,而后一方面的激发效果由于时间滞后期比较长,还有待进一步验证。另外,人均收入所代表的经济发展水平对于社会组织个体规模的影响有可能存在内生性问题:人均收入和经济水平的提高,可以通过交通和通讯设施的改善,便利人员、资源和信息的交流与沟通,从而降低供给公共服务的交易成本,影响社会组织个体发展的最优规模边界。因此本文将进一步验证这一假设。

小学学生数反映的教育水平在大部分模型中系数显著为负。有学者认为教育水平对于公共需求也有显著影响{30},一般来说当地公民教育水平越高,其对于不同类型、程度的公共需求要求越高。另外,较高的教育水平有可能通过减少供给的交易成本与组织内部治理成本,使得社会组织可以以更小的个体规模实现供给。这与本文预期一致。

而人口密度与总人口数系数并不显著,可能由于其更多的是影响所在地区社会组织的总体数量,而对于社会组织个体规模的影响不大。这也是社会组织在某一地区发展中整体规模(数量多少)与个体规模的不同影响因素的体现。由于公共需求集聚度很大程度上与人口密度有关,因此在人口总数基础上对于人口密度的控制能够较好地剔除人口数量变动而不是公共需求离散度变动对社会组织个体规模的影响。{31}

总结回归分析结果可知,不同地区公共需求集聚度和资产专用性对其当地的社会组织个体最优规模选择确实会产生显著影响。这种影响的产生可以分为两条路径:一方面,地理环境与城乡差异的割裂对公共需求的集聚度产生影响。公共需求碎片化趋势更严重,其边际补偿成本更高,对于社会组织实现供给的规模效应提出了更高要求,因此社会组织更倾向于扩大自身个体规模来集聚公共需求。另一方面,基于不同类型组织的资产专用性和人力资本密集程度,社会组织资产专用性程度越高,实现供给规模效应所要求的边际补偿成本越小。因此其更倾向于通过外部成本内部化,降低组织内部治理成本,以更小的个体规模实现供给。

五、稳健性检验

考虑到交易成本对公共需求集聚度和资产专用性的影响,因此将社会组织所在地级市高速公路客运量和固定电话用户数作为稳健性解释变量,选择时间为社会组织注册年份的滞后一年,分别构建oprobit模型(1)和(2)。

考虑到北京作为首都其社会组织可能受到政治制度以及外溢性程度等方面的影响,与其他地区社会组织个体规模发展的影响因素存在差异,因此剔除北京的社会组织,剩下1000余家社会组织,引入时间效应构建tobit模型(3)。

同时,社会组织的不同形态受到资金来源、专业化程度和社会监督等方面的不同影响,对于其个体规模发展路径具有差异化的选择,其中社会团体更多基于成员之间的互益性,公共服务的地区外溢性相对较小,而民办非企业和基金会在供给公共服务中更多基于社区社群,公益性和地区外溢性更强。{32} 因此,为控制不同组织形态的影响,将样本中少数基金会(共83家)剔除,剩下的组织按照类别分为社会企业和社会团体分别构建oprobit和tobit模型(4)、(5)、(6)、(7)。所有模型回归结果见表4。

以高速公路客运量和固定电话用户数衡量的交易成本系数均显著为正,验证了假设4。交易成本影响社会组织个体规模的路径可能有两条:一是交通和通讯便利程度的改善可以减少供给中的信息不对称和边际成本,从而在一定程度上减小社会组织在供给中的资产专用性程度,以及其通过外部成本内部化来代替“市场”供给的需求,这对组织个体规模有正向影响。二是交易成本的减少还可以更好地集聚离散化的公共需求,降低满足公共需求的边际补偿成本,这会对组织个体规模有负向影响。至于哪条路径占据主导优势,从系数符号来看可能更倾向于第一条路径,但其背后影响组织个体规模的内在机理,可能还需进一步研究。

在剔除北京的社会组织样本后,地理特征变量仍然显著为正。这进一步证明了剔除其他政治制度因素的影响后,本土化社会组织所在地区地理特征对于其公共需求集聚度乃至社会组织个体规模有显著影响。这与本文的预期相一致。

通过对社会组织类型进行区分,证明不同类型社会组织个体规模边界的发展途径存在差异。相对而言,地理环境因素对于社会团体的个体规模边际影响更大,而对社会企业(民办非企业)的影响并不显著。这一方面与民办非企业的样本数不大(300多个)可能造成偏误有关,另一方面也与民办非企业不同于社会团体的发展路径有关:民办非企业强调经济效益与社会效益并重,其边际成本曲线相较于社会团体向右平移,最优均衡供给的边际补偿成本更高,组织发展会更倾向于考虑经济效益,而不是单纯满足边际成本补偿;而社会团体在供给公共服务时主要考虑供给的公共性与社会效益,更注重供给的边际成本补偿,因此更易于受到公共需求集聚度的影响。除此之外,其他控制变量的符号也与基本主模型保持一致。

六、结论与政策建议

借用新制度经济学关于组织边界的相关理论,本文认为政府和社会组织在供给公共服务时具有不同的区间分工:政府更倾向于供给公共需求集聚度高的公共服务,而社会组织基于自身优势可以在公共需求相对离散的情况下实现碎片化公共服务的供给。但是社会组织的这种供给也要考虑边际补偿成本和资产专用性。公共需求集聚度可以影响供给的边际补偿成本,从而决定社会组织在供给公共服务中个体规模的最优边界。不同类型组织在资产专用性和人力资本密集度上的差异,可以通过影响供给的内部治理成本和机会成本,实现社会组织外部成本的内部化。本文通过理论和实证分析对上述主要思想进行了证实,但基于数据样本分布的限制,关于公共需求集聚度的城乡差异与资产专用性在不同组织种类之间如何分布有待进一步研究。

基于此,本文提出如下政策建议:

政府在培育和孵化社会组织时,应根据当地地理环境差异,有选择地帮助与支持社会组织发展个体规模,而不是一味地强调社会组织个体的自我扩张与壮大。具体来说,山地、高原等地区的社会组织在供给公共服务时,更倾向于通过加总离散化的公共需求来补偿供给的高边际成本。這些地区的政府可以通过制度创新、财政政策和行政审批改革,减小社会组织合并或联合发展的交易成本,使得当地社会组织可以通过合并来扩大自身规模,降低供给成本,更好地服务于当地公共需求。而平原、丘陵等地区的社会组织在满足公共需求时,更容易以较小的个体规模弥补相对较低的边际补偿成本。这些地区的政府应在启动资金、财政补贴和税收最低金额上予以相应优惠和降低标准,侧重于增大多元化社会组织的覆盖率和密度,而不是集中发展少数代表性社会组织。

除此之外,政府在激励不同类型本土社会组织的发展时,应根据各行业内部治理成本的差异,提供弹性化、浮动化的税收和政策环境,而不是“一刀切”式的统一标准。特别是环境保护类社会组织,其供给的公共服务(例如清洁空气)具有无实体性与典型的纯公共物品性质,应更注重和倡导“原子化”与多样化的社会组织发展模式,而不是一味采取同质化和标准化的管理和监督方式。

最后,多元化的社会组织在满足当地公共需求时,以其拥有的社会资本、信息优势和草根性嵌入当地真实需求与社会制度环境{33},发挥着聚合离散化公共需求的作用。而社会组织供给公共服务时的非分配约束使其在扩大自身规模边界时更多考虑成本补偿与社会效益,并通过有效降低交易成本与治理成本,实现外部成本内部化。政府应充分认识社会组织的这种“民主化分配”效用,在公共服务的供给过程中与社会组织合理分工和合作{34},提高供给的整体社会效益与经济效率。

注释:

①⑤ M. Kim, Socioeconomic Diversity, Political Engagement, and the Density of Nonprofit Organizations in US Counties, The American Review of Public Administration, 2015, 45(4), pp.402-416.

② K. A. Gr■nbjerg and L. Paarlberg, Community Variations in the Size and Scope of the Nonprofit Sector: Theory and Preliminary Findings, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2001, 30(4), pp.684-706; M. M. de Costa, Assessing Government-Nonprofit Collaborations and Density of Nonprofit Organizations in Brazil, Revista de Administr?觔o Pública, 2017, 51(3), pp.330-347.

③ H. Hansmann, Economic Theories of Nonprofit Organizations, The Nonprofit Sector: Research Handbook,1987, pp.27-42.

④{21} R. Steinberg, Economic Theories of Nonprofit Organizations, in The Study of the Nonprofit Enterprise,Boston, MA: Springer, 2003, pp.277-309.

⑥ J. D. Lecy and D. M. Van Slyke, Nonprofit Sector Growth and Density: Testing Theories of Government Support, Journal of Public Administration Research and Theory, 2012, 23(1), pp.189-214.

⑦ L. M. McDougle and M. Lam, Individual—and Community—Level Determinants of Public Attitudes Toward Nonprofit Organizations, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2014, 43(4), pp.672-692; T. Harrison and J. Thornton, Too Many Nonprofits? An Empirical Approach to Estimating Trends in Nonprofit Demand Density, Nonprofit Policy Forum, 2014, 5(2), pp.213-229.

⑧ W. Bielefeld, Metropolitan Nonprofit Sectors: Findings from NCCS Data, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2000, 29(2), pp.297-314.

⑨{31} K. A. Gr■nbjerg and L. Paarlberg, Community Variations in the Size and Scope of the Nonprofit Sector: Theory and Preliminary Findings, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2001, 30(4), pp.684-706.

⑩ 俞可平:《中國公民社会:概念、分类与制度环境》,《中国社会科学》2006年第1期;王名、陶传进:《中国民间组织的现状与相关政策建议》,《中国行政管理》2004年第1期;吴玉章:《结社与社团管理》,《政治与法律》2008年第3期。

{11} 谢舜、王天维:《中国农村社会组织发展的内在动力和约束条件——基于2007—2014年31省面板数据的实证研究》,《江汉论坛》2017年第7期。

{12} M. Kim, Characteristics of Civically Engaged Nonprofit Arts Organizations: The Results of a National Survey, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2017, 46(1), pp.175-198; S. Van Puyvelde and W. A. Brown, Determinants of Nonprofit Sector Density: A Stakeholder Approach, VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2016, 27(3), pp.1045-1063; J. D. Lecy and D. M. Van Slyke, Nonprofit Sector Growth and Density: Testing Theories of Government Support, Journal of Public Administration Research and Theory, 2012, 23(1), pp.189-214.

{13} 石国亮:《中国社会组织成长困境分析及启示——基于文化、资源与制度的视角》,《社会科学研究》2011年第5期;胡宏伟、朱晓红、高敏、李延宇:《民非组织发展因素分析:关于政府作用的讨论——基于北京市民非组织的发展数据》,《中国非营利评论》2013年第2期。

{14} T. L. Brown and M. Potoski, Managing the Public Service Market, Public Administration Review, 2004, 64(6), pp.656-668.

{15} 李红艳:《我国非政府组织发展面临的困境分析》,《华东经济管理》2008年第2期;汪莉:《非政府组织发展困境的制度性因素分析及制度重构》,《中国行政管理》2009年第2期;胡建锋:《我国非营利组织发展的制度非均衡论析》,《行政论坛》2010年第6期。

{16} 康晓光、韩恒:《行政吸纳社会——当前中国大陆国家与社会关系再研究》,《Social Sciences in China》2007年第2期。

{17} R. H. Coase, The Nature of the Firm, Economica, 1937, 4(16), pp.386-405.

{18} O. E. Williamson, Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, The Journal of Law and Economics, 1979, 22(2), pp.233-261.

{19}{23} O. E. Williamson, Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, The Journal of Law and Economics, 1979, 22(2), pp.233-261; R. H. Coase, The Nature of the Firm, Economica, 1937, 4(16), pp.386-405.

{20} J. Douglas, Political Theories of Nonprofit Organization, The Nonprofit Sector: A Research Handbook, 1987, 43, pp.45.

{22} L. M. Salamon, Of Market Failure, Voluntary Failure, and Third-Party Government: Toward a Theory of Government-Nonprofit Relations in the Modern Welfare State, Journal of Voluntary Action Research, 1987, 16(1-2), pp.29-49.

{24} 陸超云、冯海波:《地区异质性与农村公共品需求偏好》,《财经科学》2015年第12期;陆益龙:《新农村建设中的农民需求及影响因素》,《中国人民大学学报》2008年第3期。

{25} 吴孔凡:《新时期农民公共需求的特点与农村公共服务供给的取向》,《经济研究参考》2008年第69期;汪锦军:《农村公共服务提供:超越“碎片化”的协同供给之道——成都市公共服务的统筹改革及对农村公共服务供给模式的启示》,《经济体制改革》2011年第3期。

{26} O. E. Williamson, The Institutions of Governance, The American Economic Review, 1998, 88(2), pp.75-79.

{27} 由于年鉴的统计口径不一致,2012年采用滞后两年的数据。

{28}{32} 李国武、李璐:《社会需求、资源供给、制度变迁与民间组织发展》,《社会》2011年第6期。

{29} 徐虹、林钟高、吴玉莲:《内部控制治理契约:一个理论框架——从交易成本、信任与不确定性的组织内合作的角度分析》,《审计与经济研究》2009年第2期。

{30} 孔祥智、涂圣伟:《新农村建设中农户对公共物品的需求偏好及影响因素研究——以农田水利设施为例》,《农业经济问题》2006年第10期;孙翠清、林万龙:《农户对农村公共服务的需求意愿分析——基于一项全国范围农户调查的实证研究》,《中国农业大学学报》(社会科学版)2008年第3期。

{33} W. R. Scott, Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program, Great Minds in Management: The Process of Theory Development, 2005, 37, pp.460-484; M. Granovetter, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, American Journal of Sociology, 1985, 91(3), pp.481-510.

{34} 刘琼莲:《全面深化改革视域下优化基本公共服务分配研究》,《湖北民族学院学报》(哲学社会科学版)2017年第4期。

作者简介:谢舜,广西大学公共管理学院教授、博士生导师,广西南宁,530000;罗吉,广西大学商学院博士研究生,广西南宁,530000。

(责任编辑 刘龙伏)