椎旁阻滞联合全身麻醉对肝血管瘤切除术患者疼痛及术后恢复的影响*

2019-11-13周晓春马红霞

金 震,周晓春,马红霞

术后疼痛是指手术后发生的急性疼痛,是伤害性刺激作用于机体而引发的一系列与组织损伤相关的不愉快感觉和情绪体验,是临床上较为常见且亟需处理的问题之一[1]。对术后疼痛恰当的处理不仅能提高患者对治疗的满意度,还对术后患者恢复和预后有着重要的影响。由于肝血管瘤切除术手术切口较大,导致部分患者在术后产生强烈的主观性疼痛,严重影响术后恢复。手术期间有效地镇痛不仅能减少手术创伤引起的应激反应,还可有助于抑制术后全身炎症反应的发生,对患者术后的恢复有着积极的作用[2]。单纯的全身麻醉虽可减轻患者术后疼痛情况,但易引起强烈的应激反应,采取全身麻醉联合椎旁阻滞可有效降低应激反应,减轻术后疼痛。本研究施行在肝血管瘤切除术过程中采取全身麻醉联合椎旁阻滞,观察了对术后疼痛和病情恢复的影响,现报道结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2016年3月~2018年3月我院收治的肝血管瘤患者80例,经术前MRI和术后病理学检查确诊为肝血管瘤,所有患者美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists,ASA)分级为Ⅰ~Ⅱ级,纳入患者无精神障碍,无视觉、听觉障碍,能阅读文字。排除标准:合并严重的心肺功能损伤、感染或免疫系统疾病、对麻醉药物过敏、合并其它慢性疼痛性疾病。本研究已通过我院医学伦理委员会批准,患者签署知情同意书。

1.2 麻醉方法 采用随机数字表法将患者分成两组,观察组采取全身麻醉联合椎旁阻滞,对照组仅采取全身麻醉。麻醉过程均由一名麻醉师完成,避免造成个体间处理差异。患者术前禁食水8 h。椎旁阻滞:在全身麻醉前,吸氧,取侧卧位,暴露穿刺节段,在超声引导下经右侧胸椎第7、第8节段椎旁间隙穿刺置管,明确穿刺点,用安尔碘以穿刺部位为中心消毒直径15 cm范围,以1%利多卡因充分局部浸润麻醉。采取超声平面内穿刺,用穿刺针从超声探头外侧端进针,沿椎板外侧缘进针,刺破横突间韧带,进入胸椎旁间隙,缓慢注射药液。当阻滞达到或超过两个节段时,表示阻滞成功。采用双腔支气管导管插管,行全身麻醉。入手术室后,建立外周静脉通道,连接多功能心电监护仪,监测心率、无创血压、心电图和脉氧饱和度。依次给予舒芬太尼(宜昌人福药业有限责任公司)0.5 μg·kg-1、丙泊酚(安徽华源医药股份有限公司)2 mg·kg-1、顺式阿曲库铵(连云港英瑞生物制品有限公司)0.1 mg·kg-1静脉注射。气管插管后行机械通气,潮气量设置为8~10 ml/kg,呼吸频率为10次/min。采用0.8~1.0七氟醚持续吸入,维持麻醉。术中采用瑞芬太尼镇痛,根据血液动力学变化进行浓度调整。

1.3 术后镇痛方法 在行椎旁阻滞患者,术后使用经静脉患者自控镇痛(patient controlled intravenous analgesia,PCIA)泵,给予舒芬太尼 3 μg·kg-1、氟比洛芬酯200 mg、昂丹司琼8 mg,用生理盐水稀释至100 ml,设定负荷剂量 2 ml,背景输注 1 ml·h-1,单次自控剂量为2 ml,锁定时间为15 min。

1.4 手术方法 所有患者接受肝血管瘤切除术。根据肿瘤部位,切除周围相应韧带,暴露肿瘤,阻断血流。根据病灶大小、位置选择切除方式,剥除血管瘤,切除,取出,清洗腹腔,缝合。

1.5 ASA分级[3]麻醉前,进行ASA分级,Ⅰ级:患者心、肺、肝、肾、脑、内分泌等重要器官无器质性病变;Ⅱ级:有轻度系统性疾病,但处于功能代偿阶段;Ⅲ级:有明显系统性疾病,功能处于早期代偿阶段;Ⅳ级:有严重的系统性疾病,功能处于失代偿阶段;Ⅴ级:无论手术与否,均难以挽救患者的生命。

1.6 术后疼痛评分[4]采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评估疼痛程度,0 分:无痛;1~2分:偶有轻微疼痛;3~4分:常有轻微疼痛;5~6分:偶有明显疼痛,但可以忍受;7~8分:经常有明显的疼痛,但可以忍受;9~10分:疼痛难忍,需注射止痛药物。

1.7 血清细胞因子检测 采用ELISA法检测血清IL-1、IL-6、TNF-α水平(南京森贝伽生物科技有限公司。

1.8 统计学分析 应用SPSS 20.0软件对数据进行处理和分析。对符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料的比较采用卡方检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料和肝血管瘤特征比较 两组一般资料和肝血管瘤特征比较,差异无统计学意义(P>0.05,表1、表2)。

2.2 两组术后VAS评分比较 术前,在静息状态和咳嗽状态下两组VAS评分比较无明显差异(P>0.05);术后 12 h、24 h和48 h,观察组无论是在咳嗽还是在静息状态下,VAS评分均显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05,表3)。

表1 两组一般资料(n,±s)比较

例数 男/女 年龄(岁) 体质指数(kg/m2)观察组 40 19/21 47.1±13.2 24.3±1.0对照组 40 20/20 48.5±12.7 24.0±1.2 t/x2 0.050 0.486 0.948 P 0.823 0.629 0.346

表2 两组肝血管瘤特征(n,±s)比较

表2 两组肝血管瘤特征(n,±s)比较

例数 左叶 右叶 双侧 单病灶 多病灶 海绵状 其他 直径(cm)观察组 40 12 26 2 27 13 32 8 8.7±1.4对照组 40 12 25 3 26 14 30 10 8.5±1.9 t/x2 0.220 0.056 0.287 0.389 P 0.896 0.813 0.592 0.896

表3 两组疼痛评分(±s)比较

表3 两组疼痛评分(±s)比较

与对照组比,①P<0.05

例数 术前 术后12 h 24 h 48 h观察组静息状态 40 2.3±0.5 3.7±1.1① 3.0±0.7① 2.5±0.5①咳嗽状态 40 3.1±1.2 4.5±1.7① 4.1±1.0① 3.1±0.6①对照组静息状态 40 2.4±0.6 4.5±1.5 3.9±1.1 3.4±0.8咳嗽状态 40 3.1±1.0 5.4±1.8 4.5±1.2 4.3±0.9

2.3 两组应用舒芬太尼情况比较 观察组应用舒芬太尼(12.2±3.1)次,显著少于对照组的(17.6±5.2)次,应用舒芬太尼(64.7±8.7)μg,显著多于对照组的【(48.6±5.4) μg,P<0.05】。

2.4 两组血清细胞因子水平的比较 术后48 h,观察组血清细胞因子水平均显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05,表4)。

表4 两组血清细胞因子水平(±s)的比较

表4 两组血清细胞因子水平(±s)的比较

与对照组比,①P<0.05

例数 IL-1(pg/ml) IL-6(pg/ml) TNF-(pg/ml)观察组 术前 40 4.3±0.4 20.7±2.0 34.1±3.5术后48 h 40 10.5±1.7① 29.6±2.3① 32.3±1.4①对照组 术前 40 4.3±0.4 20.8±2.1 34.1±3.3术后48 h 40 14.3±1.9① 38.6±4.4① 44.3±1.8①

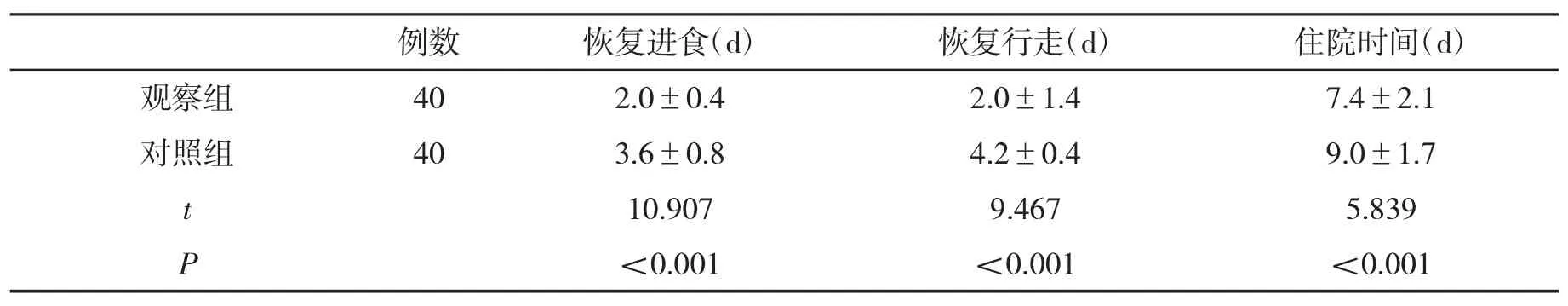

2.5 两组疼痛相关不良事件发生情况的比较 术后,观察组患者出现恶心、呕吐1例,对照组出现恶心呕吐2例,低血压1例,低热1例;术后,观察组恢复进食、行走和住院时间均显著短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05,表5)。

表5 两组术后恢复情况(±s)的比较

表5 两组术后恢复情况(±s)的比较

例数 恢复进食(d) 恢复行走(d) 住院时间(d)观察组 40 2.0±0.4 2.0±1.4 7.4±2.1对照组 40 3.6±0.8 4.2±0.4 9.0±1.7 t 10.907 9.467 5.839 P<0.001 <0.001 <0.001

3 讨论

肝血管瘤是一种较为常见的肝脏良性肿瘤,临床可表现出腹部包块、胃肠道压迫、肝血管瘤破裂出血等[5]。主要的治疗方法为肝血管瘤切除术[6,7]。由于术中所造成的创伤较大,易引起术后疼痛。术后疼痛刺激损伤组织释放大量的炎性物质,引发组织水肿等炎症反应[8]。术后疼痛增加了机体的耗氧量,增加了心脏负荷,影响心血管功能,对于控制不当的疼痛可使中枢神经和外周神经对刺激敏感。肝血管瘤切除术后所导致的疼痛一直是临床医生所关注的焦点之一。椎旁阻滞联合全身麻醉可有效降低手术后疼痛的程度及发生率[9,10]。

本研究结果显示,椎旁神经阻滞联合全身麻醉比单纯全身麻醉术后镇痛效果更好,观察组术后在静息和咳嗽状态下VAS评分均低于对照组。术后疼痛的程度与炎症反应也有着一定的关系,具体表现为手术创伤可导致术后出现炎症反应,炎症反应的出现也可进一步刺激患者的主观疼痛,造成主观疼痛的加剧,又进一步诱导促炎因子的合成,由此形成恶性循环[11]。术后两组患者血清IL-1、IL-6和TNF-α水平均显著高于术前,术后观察组血清IL-1、IL-6和TNF-α水平均显著低于对照组,差异具有统计学意义,提示椎旁神经阻滞联合全身麻醉可有效抑制患者术后炎症反应程度,也从一个侧面证实了联合麻醉减轻了患者术后疼痛。

国外多项研究证实了临床使用椎旁阻滞麻醉的安全性[12~14]。本研究术中和术后尚未发现与椎旁神经阻滞相关的严重并发症发生,椎旁阻滞联合全身麻醉组仅出现了1例恶心呕吐症状。有文献报道显示,椎旁阻滞可减少患者术后镇痛药物的需求量,术后恢复快,不良反应少[15-18]。虽然椎旁阻滞在阻滞过程中会伴随着部分不良反应的出现,但不良反应的发生率却明显低于静脉麻醉和硬膜外麻醉。同时,在超声引导下,椎旁阻滞可准确地确定穿刺部位,观察药物的扩散过程,减少了因穿刺失败而导致的低血压、恶心、呕吐等情况的出现。关于椎旁阻滞联合全身麻醉对于患者术后恢复的影响方面,椎旁阻滞患者在术后重新恢复进食和行走所需的时间均显著短于单纯应用全身麻醉组,且住院时间也显著短于全身麻醉组,充分说明采取椎旁神经阻滞联合全身麻醉对肝血管瘤切除术患者术后的康复有着十分重要的影响[19,20]。