“沿循”概念表征形式与概念域成员历史演变

2019-11-07马梅玉

马梅玉

(西安交通大学 人文学院, 陕西 西安 710049)

笔者所谈“沿循”概念指“按照某种线路、标志行进”,这一概念普遍存在,那么“沿循”概念在汉语不同时期如何表征?朱德熙先生曾说:“语言包括形式和意义两个方面,语言研究的最终目的是弄清楚语法形式和语法意义之间的对应关系。”[1]80因此,在研究语法形式和语法意义对应关系时就有了两个切入点:从语法意义出发,在语义成分恒定的情况下,看能用哪些形式表达;从语法形式出发,在语法形式恒定的情况下,看能表达什么样的语义。[2]1笔者从意义与运动事件结构角度出发,探讨“沿循”概念表达方式的历时演变,并探讨历时演变的特点与动因。运动事件的表征是对该事件内部要素的编码,编码结果得到表层形式。位移事件主要包括六类要素:运动(motion)、动体(figure)、背景(ground)、路径(path)、方式(manner)、动因(cause);路径又可进一步分为矢量、构向和指向,矢量指的是动体相对于背景形成的到达、经越、离开等路径信息。[3]218-221结合王云路、方一新《中古汉语语词例释》对汉语史分期的探讨[4]6-8,笔者从上古汉语(先秦西汉)、中古汉语(东汉至隋)、近代汉语(唐至五四时期)、现代汉语(五四至今)四个时期对“沿循”概念表征形式及其构成成员进行共时考察。

一、“沿循”概念表征形式及其构成成员共时考察

(一)上古汉语时期

先秦西汉时期,“沿循”概念主要通过单个动词进行编码,包括“遵、循、率、随、顺、缘、沿”等7个动词。如:

(1)女执懿筐,遵彼微行,爰求柔桑。(《诗经·豳风·七月》)

(2)古公亶父,来朝走马。率西水浒,至于岐下。(《诗经·大雅·绵》)

(3)禹别九州,随山浚川,任土作贡。(《尚书·序》)

(4)王沿夏,将欲入鄢。(《左传·昭公十三年》)

(5)若出于东方,观兵于东夷,循海而归其可也。(《左传·僖公四年》)

(6)顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端,于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹……(《庄子·秋水》)

(7)赵主父令工施钩梯而缘播吾,刻疏人迹其上,广三尺,长五尺,而勒之曰:“主父常游于此。”(《韩非子·外储说左上》)

例(1)“遵彼微行”意为“沿着小路走”,“遵”在例中意为“沿着……行进”,编码“运动”和“路径”两个概念。例(2)-(4)中的“率”“随”“沿”同样编码了“运动”和“路径”两个概念。例(5)-(7)中“循”“顺”“缘”均用于连动式中,无论是用作连动式前项动词,如例(5)(6)中的“循”“顺”;还是用作连动式后项动词,如例(7)中的“缘”,两项动词之间有连词“而”或“以”连接。明显地,该格式中“循”“顺”“缘”尚未语法化为介词,依然为动词,意为“沿着……行进”,同样编码“运动”和“路径”两个概念。由此可见,上古汉语“遵、循、率、随、顺、缘、沿”均融合“运动”“路径”两个义素,是典型的综合性动词。上古汉语“沿循”概念主要通过综合性动词、运用综合性手段表征。

(二)中古汉语时期

中古汉语时期,“沿循”概念的表达发生了一些变化:既有表征形式的变化,也有概念域成员的演变。

1.产生了新的表征形式。先秦西汉时期“沿循”概念的表达主要通过7个动词来呈现,中古汉语时期,单纯用以表达“沿循”概念的动词产生了意义上的虚化,“运动”要素脱离,原有词语仅编码“路径”要素。如:

(8)仕者随秩迁转,迁转之人,或至公卿,命禄尊贵,位望高大。(《论衡·初禀》)

(9)帝遂以舟师自谯循涡入淮。(《三国志·魏书·文帝纪》)

(10)建安十三年,太祖破荆州,欲顺江东下。(《三国志·魏书·贾诩传》)

(11)斯须,门外倚梯登城,或烧城屋,蚁附乱进,矢下如雨,牙门、郡守各缘屋出,与其卒兵相得。(《三国志·魏书·钟会传》)

(12)其夜闻江中汹汹有人声音,往视之,槎乃移去,沿流下数里,驻湾中。(《搜神记》卷十一)

上古汉语时期这些动词或用于单动式,如例(4);或用于连动式,如例(5)(6)(7),不仅编码“路径”要素,还编码“运动”要素,动词性凸显。例(8)-(12)中“随”“循”“顺”“缘”“沿”与其后动词“迁”“入”“下”“出”等之间没有连词连接,“迁”“入”“下”“出”是核心动词,运行意义明显。中古汉语时期“随”“循”“顺”“缘”“沿”融合的“运行”义素消失,“运行”概念由“迁”“入”“下”“出”等词表征。此时“随”“循”“顺”“缘”“沿”已虚化为介词,在这种情况下,汉语“沿循”概念即是由“P单音节+N(P)+VP”状中结构来表达,其中P编码路径信息中的矢量经越,V编码运动信息,同时也可能编码了路径信息中的构向,如“上”“下”“出”等。例(10)中“沿循”概念就是通过“顺江东下”这一状中结构表达的,其中“顺”编码路径信息,运动信息由动词“下”表征。

2.原有概念域成员部分退出,新表征形式“P单音节+N(P)+VP”中的介词,部分由上古汉语中的“沿循”概念域成员语法化而来,部分是新产生的。

上古汉语时期可单独用以表征“沿循”概念的有7个动词。中古汉语时期,有的动词单独表征“沿循”概念的功能逐渐消失,如“遵”,调查的8部典籍(1)考察的8部文献分别是:《论衡》《汉书》《世说新语》《宋书》《搜神记》《后汉书》《三国志》《南齐书》。中仅发现两例。

(13)春幸茧馆,率皇后、列侯夫人桑,遵霸水而祓除。(《汉书·元后传》)

(14)涉涧之滨,缘山之隈,遵彼河浒,黄阪是阶。(《三国志·魏书·任城陈萧王传》)

再如“率”,上古时期“率”单独用以表征“沿循”概念的用例较少见;上古文献(2)考察的文献有:《尚书》《诗经》《仪礼》《礼记》《论语》《孟子》《左传》《楚辞》《庄子》《国语》《荀子》《吕氏春秋》《韩非子》《战国策》《史记》。中仅在《诗经》中发现6例;中古时期偶或见之,如“逡巡兮圃薮,率彼兮畛陌”(王逸《九思·悯上》)。后世此类用法多为仿古。

中古汉语时期新表征形式“P单音节+N(P)+VP”中介词部分由上古汉语中的“沿循”概念的概念域成员语法化而来,如“循”“沿”“缘”“随”“顺”等,略举数例如下:

(15)公曰:“尚从大道来,当避之;若循西山来者,此成禽耳。”尚果循西山来……(《三国志·魏书·武帝纪》)

(16)虏退,安民沿淮进寿春。(《南齐书·列传八·李安民》)

(17)缘河上下,随机赴接。(《宋书·索虏列传》)

(18)饼随阡陌比肩相布。(《齐民要术》卷七)

(19)顺缚刍河北下流至呾蜜。(《大唐西域记》)

部分是新产生的,如“傍(旁)”“寻”,在东汉时期可与运行动词连用构成状中结构表征“沿循”概念,如:

(20)还过,从江乘,旁海上,北至琅琊。(《论衡·实知》)

(21)儿寻其迹追逐求索。(《六度集经》卷六)

(22)寻路往至,到世尊所。(《贤愚经》卷十)

(23)六师追逐,寻迹驰往。(《贤愚经》卷二)

例(20)中“旁海上”中,“旁”为介词,编码路径信息;“上”为动词,编码运动信息,“旁海上”状中结构表征“沿循”概念。例(21)-(23)中“寻”分别与运行动词“行”“追逐”“往”等连用构成状中结构表征“沿循”概念。这些用例中的“旁”“寻”只编码路径信息,运动信息由后面运行动词编码。

(三)近代汉语时期

近代汉语时期“P单音节+N(P)+VP”状中结构仍可以表征“沿循”概念。这一时期,“沿循”概念表征形式也产生了一些变化。中古汉语中用以表征“沿循”概念的状中结构中的介词基本是单音节形式,发展至近代汉语状中结构中的介词有的是双音节形式,双音节介词由相应的动词加时态助词“着”词汇化而成。试比较下例:

(24)a.于是循着墙脚,转到庙后,将右手一伸,左脚一顿,已到墙内。(《绿野仙踪》第二十六回)

(24)b.从二门进东角门走,循着东廊一路走过大殿……(《儒林外传》第三十七回)

(25)a.此间又不藏风,又不避冷,若依老猪,只该顺着路,往西且行。(《西游记》第五十回)

(25)b.二人也不辨是否,只管顺着字迹走去。(《镜花缘》第四十九回)

(26)a.却说刘本道沿着江岸,荒荒走去,从三更起仿佛至五更,走得腿脚酸疼。(《警世通言》第三十九卷)

(26)b.当下崔宁和秀秀出府门,沿着河走到石灰桥。(《错斩崔宁》)

例(24)-(26)a句中“循着/顺着/沿着+NP”与后续VP中间有停顿,“循着/顺着/沿着+NP”语义指向施事,“循着/顺着/沿着”仍有动词性质,均是“动词+时态助词”形式。(24)-(33)b句核心动词分别为“走”“走去”,“循着/顺着/沿着”语义指向核心动词。此时“循着/顺着/沿着”已不再是“动词+时态助词”组合,而是凝固为双音节介词,“循着/顺着/沿着”已完成了由动词到介词的语法化与词汇化过程。语法化过程指的“循、顺、沿”完成了由动词到词内成分的转变,“着”完成了由时态助词到词内成分的转变,均有意义的虚化。词汇化过程指的是“循、顺、沿”与“着”原本为独立的两个词,现凝固为一个词。

(四)现代汉语时期

现代汉语时期“沿循”概念主要通过“P单音节+N(P)+VP”“P双音节+NP+VP”两种形式表征,其中单音节介词主要有“顺”“沿”,双音节介词主要有“顺着”“沿着”。

(27)我和方超就成了穿越封锁线的武工队,沿着树荫一株树一株树地潜行。[5]

(28)雨水立刻泼湿了他的周身,顺着耳朵、胡子往下淌。[5]

(29)她顺着银环指的方向看去,发现楼底葡萄架下探出一个脑袋。[5]

(30)你们沿着我手指的方向往前看,看看有什么东西。[5]

从现代汉语“顺着”“沿着”的使用情况看,当宾语为双音节形式、复杂结构时,多倾向于用“沿着”“顺着”。

二、“沿循”概念表达形式演变特点

通过以上对汉语“沿循”概念表达的描写与分析,可以看出汉语“沿循”概念表达历时演变过程中凸显出以下特点:

(一)传承性

1.表征形式具有一定的传承性。上古汉语时期,“沿循”概念的表达主要通过动词“遵、循、率、随、顺、缘、沿”来呈现。中古汉语时期,虽然产生了新的“沿循”概念表征形式(“P单音节+N(P)+VP”),然而单纯用编码了路径与运动要素的动词来表达“沿循”概念的形式依然存在,如上文例(13)(14)。近代汉语时期也有一定的留存,如:

(31)八戒与沙僧听得呼他圣号,急忙解了马、挑着担奔出林来,也不顾泥泞,顺涧边找寻。(《西游记》第四十一回)

(32)这山中多有妖邪强寇,天色清明,沿山打劫,天阴就来寺里藏身。(《西游记》第八十回)

尽管中古汉语即已产生“P单音节+N(P)+VP”“沿循”概念表达形式,然而这一表征形式一直延续至近代汉语,如:

(33)人随沙路向西村,余亦乘舟归鹿门。(孟浩然《夜归鹿门山歌》)

(34)世隆乃遣军副刘僧麟缘道追之。(《南史·柳元景列传》)

2.“沿循”概念域成员具有一定的传承性。上古汉语时期单纯用动词表征“沿循”概念的成员有“遵、循、率、随、顺、缘、沿”7个,中古时期,“循”“随”“沿”等仍是单纯动词表征形式的构成成员。中古汉语时期产生的“P单音节+N(P)+VP”与近代汉语时期产生的“P双音节+NP+VP”表征形式的构成成员也有一定的传承性,“沿(着)/顺(着)+NP+VP”一直沿用至现代汉语。

(二)变化性

1.表征形式有一定变化。上古汉语时期,“沿循”概念通过动词来表征。中古时期,除了原有形式有一定留存外,产生了“P单音节+N(P)+VP”表征形式,近代汉语又产生了“P双音节+NP+VP”表征形式,现代汉语用单个动词表征“沿循”概念的形式消失。上古汉语时期,单独一个动词即可编码路径与运动信息,在“P单音节+N(P)+VP”、“P双音节+NP+VP”表征形式中介词编码路径,后面的动词或动词性短语编码运动。

2.“沿循”概念域成员具有一定的变化。首先,单纯用动词表征“沿循”概念的形式,在上古汉语已经产生。上古汉语前期其主要构成成员有:遵、循、率、随,上古中后期加入这一形式的新成员有:顺、缘、沿。中古汉语时期,“遵”“率”逐渐退出,近代汉语时期“循、随、顺、缘、沿”基本不能单独用来表征“沿循”概念。中古汉语时期可用于“P单音节+N(P)+VP”这一表征形式的介词成员有“随”“循”“顺”“缘”“沿”等,这5个介词由上古汉语可单独用于表征“沿循”概念的动词虚化而来。这一时期新产生的可用于这一表征形式的介词有“傍(旁)”“寻”,这两个介词到近代汉语时期退出。

(三)语义演变的同一性

考察汉语词汇,我们常常会见到某一类意义相同的两个或几个词语在词义引申过程中朝着相同的方向引申,诚如许嘉璐所言:“一个词意义延伸的过程常常扩散到与之相关的词身上,带动后者也沿着相类似的线路引申。我们把词义的这种伴随性演变称为‘同步引申’。”[6]327这种同步引申现象在“沿循”概念词中体现较为突出,如“循、顺、傍、缘、沿、随”都由“按照某种线路、标志行进”这一语义引申出“沿着、顺着”之义,均由动词用法虚化出介词用法。

“沿循”概念表征形式与表征形式构成成员历时演变传承性与变化性特点是由语言特性决定的。语言作为人类最重要的交际工具,要求语言具有一定的稳定性,从历时角度看,就体现为一定的传承性。语言作为人类最重要的交际工具,同时也要求语言具有一定的变化,这种变化不能是剧变,而只能是渐变性的,所以“沿循”概念表征形式及其成员的变化也是渐变的。

三、“沿循”概念表征形式及其成员历时演变动因

语言某一概念表征形式及其成员的历时演变与更替是多方面因素综合作用的结果,但不外乎语言内部和外部两方面的原因。

(一)语言内部原因

1.汉语由综合性语言到分析性语言类型转变的影响。有关汉语从综合到分析的类型转变已有多位学者论及。蒋绍愚指出:“汉语词汇从古到今有一种从‘综合’到‘分析’的趋势,这种趋势影响到语法的变化。所谓从‘综合’到‘分析’,指的是同一语义,在上古汉语中是用一个词来表达的,后来变成或是用两个词构成词组,或是分成两个词来表达。”[7]232杨荣祥更进一步指出:“所谓综合性,是从后代的语言看,由两个成分构成的句法结构表示的内容,古代用一个词(一个概念)表示;所谓分析性,是古代由一个词(一个概念)表示的意义,后代用两个词(两个概念)构成一个句法结构来表示。简单地说,综合性向分析性发展,就是将一个词(一个概念)表示的意义分析为用一个句法结构来表示。”[8]

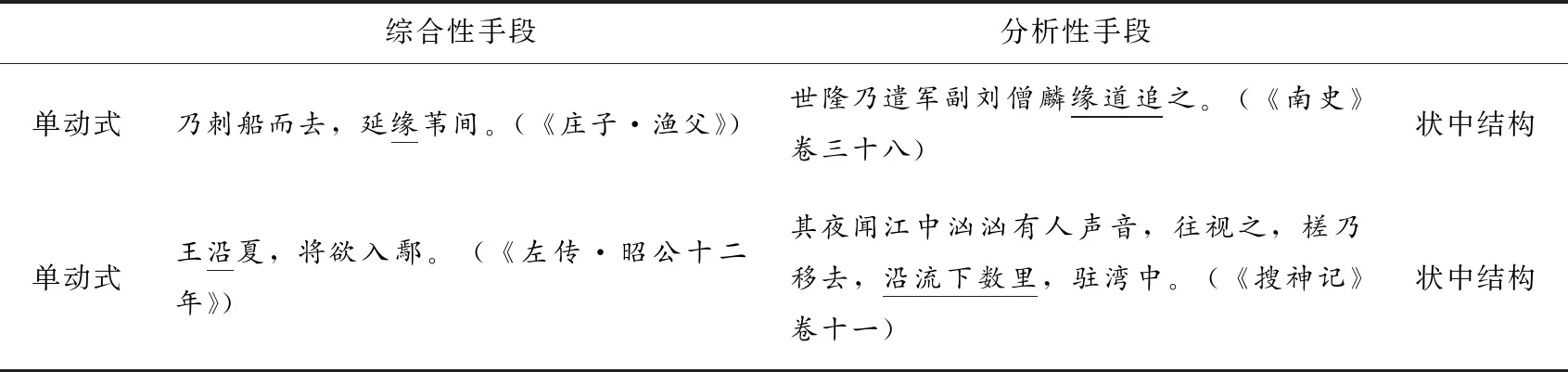

“沿循”概念在上古汉语时期用单个动词即可表达;到中古汉语时期则产生了用状中结构的表征形式;现代汉语中由单个动词表达“沿循”概念的表征形式消失,仅留存状中结构的表征形式,这一变化恰好验证了汉语由综合向分析的演变。表1举例证明:

表1 “沿循”概念表征形式对比

由上文研究可知“沿循”概念主要运用综合性手段来表达,中古汉语时期“沿循”概念的表达逐渐向分析性手段转变,发展至现代汉语“沿循”概念主要通过分析性手段表达,至此,上古汉语词汇手段让位于句法手段的过程完成。

2.汉语双音化趋势与韵律的推动。殷商时期汉语的词汇系统以单音节为主。西周早期汉语双音化构词法萌芽。春秋战国时期复音词的数量急剧增加,是汉语复音化迅速发展的第一个时期。东汉时期汉语复音化的步伐进一步加快。至唐代,汉语词汇系统以双音节为主的趋势基本建立,此后,汉语词汇双音化的程度进一步提高。现代汉语中,汉语词汇系统基本以双音词为主。从以单音词为主过渡到以双音词为主,这是汉语内部的一个发展趋势。[9]汉语双音化趋势对“沿循”概念表征形式的演变也有一定影响。

中古时期,汉语“沿循”概念主要通过“P单音节+N(P)+VP”形式表征。近代汉语时期,产生了一种新的表征形式“P双音节+NP+VP”,双音节介词由相应的动词加时态助词“着”语法化、词汇化而成,如“沿着”“顺着”“循着”等。在“沿着”“顺着”“循着”由“动词+时态助词”形式向“动语素+助语素”形式转变过程中,“沿”“循”“顺”完成了由动词向构词语素的转变,“着”也完成了由时态助词向构词语素的转变,而促成“P双音节+NP+VP”表征形式的产生主要是由于状中结构中“NP”的复杂化造成的。中古汉语时期“P单音节+N(P)+VP”形式中N多为单音节名词,如例(16)(17)(20)(22)中“沿”“缘”“寻”的宾语为“淮”“海”“路”,均为单音节名词。随着时间的推移,“沿循”概念表征形式中宾语逐渐产生一些双音节形式或者复杂结构,如例(24b)(25b)中宾语“东廊”“字迹”为双音节名词,例(28)(29)中宾语“耳朵、胡子”“银环指的方向”为复杂结构。单音介词与双音节名词或者复杂结构的组合搭配在韵律上给人以不协调的感觉,双音介词“沿着”“循着”“顺着”的产生不仅弥补了韵律协调的需求,同时也迎合了汉语词汇双音化的趋势。

3.词义系统的不平衡性。无论从共时角度还是从历时角度看,语言都是一个开放的、不断变化、动态的系统。徐通锵指出:“语言结构的不平衡性是语言系统自发地进行自适应、改进结构的内在杠杆和机制,是语言保持活力的一个条件。”[10]语义作为语言系统的构成要素之一,不平衡性同样是语义演变的动因之一,也是“沿循”概念表征形式构成成员发生变化的原因之一。一个词随着使用频率的增加往往会衍生许多新的义项,由此该词词义负担过重,表义明晰性受到影响,这时就会把某些义项让渡给其他词义负担较轻的词,通过此种方式获得语义系统的新平衡。“缘”本义为衣服边缘,如“缘广半寸”(《礼记·玉藻》)。后来“缘”引申出较多义项,可以指物之边缘,如“尝有台使,羆为其设食。使乃裂其薄冰缘”(《周书·王羆》)。可以指弓用生丝缠绕后漆饰,如“弓有缘者谓之弓,无缘者谓之弭”(《尔雅·释器》);可以引申为“围绕;缠绕”之义,如“限之以邓林,缘之以方城”(《荀子·议兵》);可以引申为“按照某线路行进”之义,如“以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也”(《孟子·梁惠王上》);可以引申为“顺着某种准则行事”之义,如“夫缘道理以从事者吾不能成”(《韩非子·解老》)等等,《汉语大字典》列举“缘”11条义项。而“顺”表达“沿循”概念在上古汉语时期就已产生,在后世发展过程中也产生过其他义项,但与“缘”相较而言,“顺”语义负担较轻,且表“沿循”概念一直是其占绝对优势的义项,因此,“顺”在表达“沿循”概念上具有优势地位。所以,到近代汉语“缘”“沿循”概念表达功能逐渐让渡给“顺”。

(二)语言外部原因

词汇系统的演变除了受以上语言内部因素的制约外,还受到外部因素的制约。其中最重要的应该与人们语言表达上的喜新厌旧的心理有关。某一语言形式在长期使用中由于使用频率的增加从而产生语义磨损,导致语义表达力不足。为尽可能确切地、满意地表达思想,人们会想办法用其他语言形式增强语言的表达力。如“沿循”概念表达中的单动式表征形式构成成员的演变,上古汉语前期主要有“遵、循、率、随”四个成员,上古中后期“顺、缘、沿”三个词语也可用于单动式表征“沿循”概念,中古时期“遵、率”表达力受到磨损,逐渐退出“沿循”概念的表达。

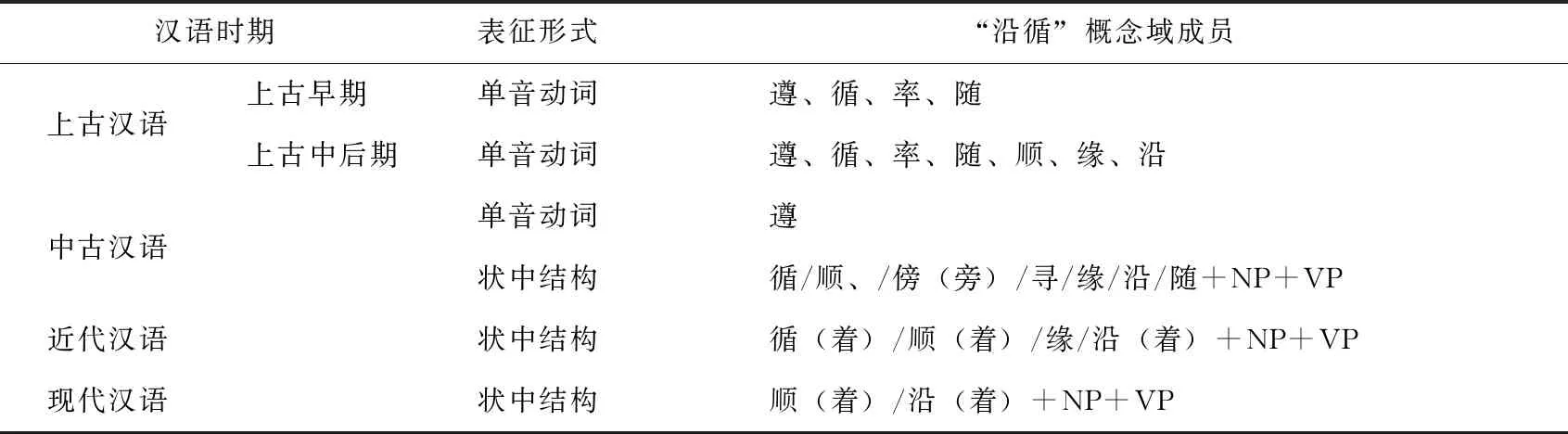

综上,汉语“沿循”概念的表达既有表征形式的演变,也有概念域成员的演变(见表2)。

表2 “沿循”概念表征形式及其构成成员在汉语各期的表现