安阳灵泉寺大住圣窟那罗延与迦毗罗神王组合图像的源流

2019-11-04姚潇鸫

姚潇鸫

(上海师范大学人文学院,上海 200234)

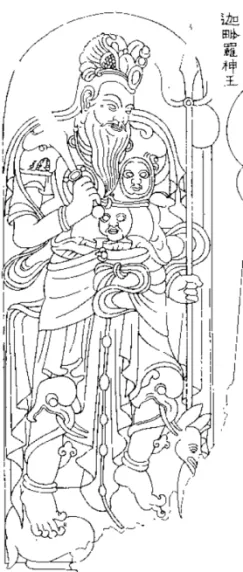

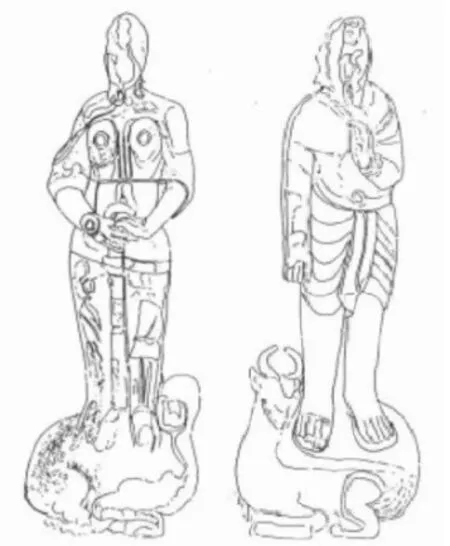

河南安阳市西南30 公里的宝山上分布着大小200 多个佛教窟龛,大住圣窟(开凿于隋开皇九年,589年)是其中较大的两个窟龛之一,窟门外两侧的石壁上分别凿一拱形浅龛,龛内各浮雕一个精美而高大的护法神王立像。据题铭,窟门左侧的是“那罗延神王”,右侧为“迦毗罗神王”(图一、图二)。[1](P46)那罗延,梵名Nārāyana,在早期印度神话体系中是原人(宇宙的根源)——那罗——之子。在后来的文献,特别是毗湿奴派的经典中,将那罗延与毗湿奴(Visnu)——黑天完全等同起来。佛教兴起以后,原为婆罗门教三大神之一的毗湿奴,也被“收编”为佛教的护法神,成为“欲界中天”。关于魏晋隋唐时期的那罗延信仰,可参考拙作。[2]迦毗罗,梵名Kapila,为伽蓝守护神,廖旸对魏晋至唐宋时期的迦毗罗信仰有详细的探讨。[3](P153-156)

图1 安阳大住圣窟那罗延神王像

图2 安阳大住圣窟迦毗罗神王像

1921年,日本学者常盘大定对宝山灵泉寺石窟进行了为期3 天的考察,在1939年出版的《中国文化史迹》第五辑中,常盘大定指出:大住圣窟窟门两侧神王像与日本法隆寺金堂的四天王像以及玉虫厨子门上所绘的二天王像相类似,并指出佛经中关于二神王的记载。[4](P78)1934年,滕固与黄文弼赴安阳等地视察古迹古物保存状况,曾到访宝山,滕固指出:“两神长髯威武,宛如老将,盖为写实之浮雕,令人见之,疑为米开朗基罗所造之摩西像也。”[5](P319)李凇认为二神王像源自云冈石窟第8 窟,可看作是将摩醯首罗天、鸠摩罗天与金刚力士糅合为一体。[6](P126)李祎认为二神王像呈现了印度、波斯、希腊多种文化来源。[7](P79)郑文宏则认为:“二神王图像的形成,是北朝晚期至隋初中原地区的宗教信仰、民间风俗和审美时尚等综合因素使然。”[8](P214)可见,关于这对神王组合图像的来源,尚有深入探讨的必要。且北朝隋唐五代时期,类似的图像并不少见,关于此类图像在这一时期的流变也未有学者系统涉及过。笔者拟就自己读书所得略作论说,祈方家指正。

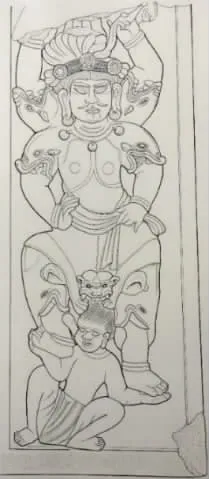

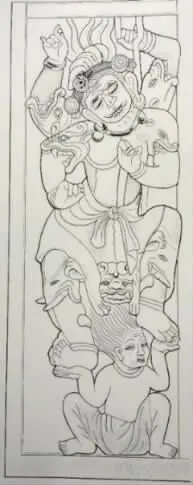

通过对隋代以前图像的梳理,笔者找到3 处相似的神王组合图像。最早的是山西朔州怀仁北魏丹扬王墓甬道两壁的神王像,该墓修造时间不晚于孝文帝太和十年(486)。[9]其后是洛阳龙门石窟宾阳中洞门道两侧的神王像,“从布局、内容和风格来看,均为北魏帝室营造”,[10]应是北魏宣武帝时期(499-515)的作品。[11]再后是北周凉州萨宝史君墓(西安未央区井上村)出土的石堂南壁门两侧的神王像。据墓志,史君去世于北周大象元年(579)。

丹扬王墓甬道左壁的神王图像(图三)[12](P33-34)与龙门宾阳中洞门道右壁者(图五)[13](P36)极相似。都是三首四臂;穿着的甲胄在胸腹部都有人脸装饰;肩部都有兽首形的装饰,兽嘴张开,从中露出手臂;上身着帔帛,帔帛绕四条手臂的曲肘部后下滑至身体两侧;膝盖上饰一象首,象首小眼,张口,口中露出小腿,长鼻缠绕小腿,长牙上翘,大耳下垂;跣足,足下踏一小鬼;小鬼两臂张开,手托神王双足,作蹲坐状。二尊神王都用一手抓住一长杆武器的头部,杆部柱立于地。丹扬王墓甬道左壁的图像有缺失,无从确认是何种武器。但从右壁图像推断,可能和宾阳中洞门道右壁图像一样,是一柄三叉戟形武器。宾阳中洞门道左壁的神王像[13](P34)虽剥蚀严重,但仅就现存的部分看,与丹扬王墓甬道右壁者(图四)[12](P32)相似度也很高。都是一首四臂;上身着帔帛,帔帛的样式完全相同;一手抓握三叉戟形武器的头部,杆部柱立于地;另一手握棒状物。可见,丹扬王墓与龙门宾阳中洞的神王组合图像,相似度极高,即使没有直接的继承关系,也应使用了相近的粉本。

图3 山西怀仁丹扬王墓甬道左壁神王像

图4 山西怀仁丹扬王墓甬道右壁神王像

图5 龙门石窟宾阳中洞门道右壁神王像

四臂、肩部的兽首形装饰、膝盖上的象首形装饰、神王踩踏的小鬼以及长杆戟形武器是北周史君墓石堂南壁(图六、图七)[14](P91)与丹扬王墓(图三、图四)及宾阳中洞(图三)神王图像的共同特征。此外,史君墓和丹扬王墓甬道右壁的神王都佩戴了耳环。可见,三处的神王像也有较高的相似度。

图6 北周史君墓石堂南壁右侧神王像

图7 北周史君墓石堂南壁左侧神王像

甲胄上的人脸装饰、帔帛的样式、肩部的兽首形装饰、膝盖上的象首形装饰、神王踩踏的羊形动物以及手持三叉戟形武器是大住圣窟(图一、图二)与丹扬王墓(图三、图四)及宾阳中洞神王图像(图五)的共同特征。此外,大住圣窟与丹扬王墓甬道右壁的神王都佩戴了耳环,与宾阳中洞门道右壁的神王一样都手执长剑、头上戴鸟翼冠。图像的相似度高,但差别也很明显:一是大住圣窟窟门两侧的神王像已不是多首多臂的形象了。“中国有着人本主义的传统,神祇人格化是主流,包括在造像艺术上的完全人形化”。[15]因而,这种差异可以从中土文化观念对外来神王形象加以改造来解释。二是大住圣窟中迦毗罗神王立于一羊形动物之上,那罗延神王则立于一牛形动物之上,而丹扬王墓中神王脚踏的分别是羊形动物和小鬼,宾阳中洞保存下来的也是小鬼。北朝隋唐时期,那罗延神王除了与迦毗罗神王,还经常与摩醯首罗天一起作为一对组合出现,同样是分列左右,起到镇护的作用。摩醯首罗天,梵名Mahevara,原为婆罗门教主神之一的湿婆,而公牛正是湿婆亦即摩醯首罗天的坐骑。敦煌第285 窟(西魏)西壁中央为圆券大龛,龛外南侧画那罗延神王,北侧相对的位置画摩醯首罗天。[16](P114-115)摩醯首罗天三头六臂,侧坐于青牛之上。又如“克孜尔第178 窟(约7 世纪)主室右侧壁有一幅因缘佛传图画面……在说法姿势的佛身左画湿婆(相当于摩醯首罗天)与神妃帕尔瓦蒂及坐骑公牛Nandi;身右则画那罗延天(神王)”。[3](P159)笔者认为:大住圣窟出现的脚踏公牛的那罗延神王形象,很可能是借鉴了摩醯首罗天的形象。且这一改变对后世该类型图像的发展产生了深刻的影响。

通过对以上4 组神王组合图像的考察,笔者认为:它们之间存在明显的相似性和关联度,可以归为同一图像类型,该类型图像的特点是神王肩部的兽首形装饰、膝盖上的象首形装饰、甲胄上的人脸装饰以及手持长柄戟形武器等。尤其是前三个特征,更是北魏至隋代,该类型图像所独有的,可以作为判别是否为该类图像的标准。山西朔州怀仁北魏丹扬王墓甬道两壁的神王像是目前所能见到的图像中最早的,安阳灵泉寺隋代大住圣窟窟门两侧的那罗延与迦毗罗神王像应是该类组合图像发展的结果。

从这类组合图像中较早的北魏丹扬王墓及龙门宾阳中洞者可见,神王像中包含了印度、佛教文化的因素。如神王都为四臂像,“中国的四臂像是从印度进口、仿造和演变的”;[15]又如“自古印度佛教石窟造像以来就有站立在动物背上的守门武士形象”。[17](P188)除印度、佛教因素外,在该类型图像中,我们还能找到波斯、祆教文化的影响,主要表现在两方面:

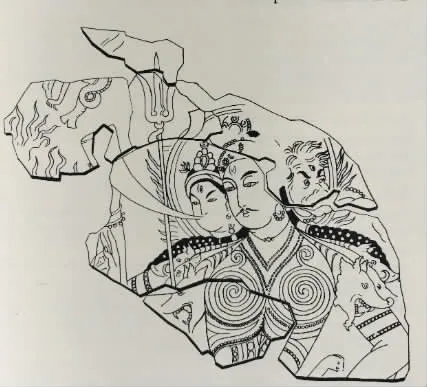

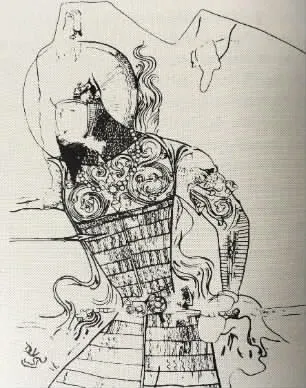

首先是神王像肩部的兽首形装饰。这种肩部的兽首形装饰,在唐代较为常见,但此前,仅有上文提及的3 例。而在粟特地区的考古资料中,笔者也找到了这种兽首形的装饰。在片治肯特(Panjikent)XXII:I 号遗址的壁画中,发现了一个8 世纪的三头六臂、身披甲胄、执三叉戟形武器的神像。利夫希茨(V.A.livshits)解读了这个三头神下部的粟特文题铭——并将此神像拟定为Veshparkar 神即风神。这个神像的肩部有6 个兽首形的装饰(图八)。不仅祆教的神祇,同在片治肯特,VI:55 号遗址中,发现一幅描绘世俗武士的壁画,该武士身披重甲,在甲胄的肩部明显有兽首形的装饰(图九)。[18]且两处的兽首特征相同,尖耳、圆眼、瞪目、鼻翼上卷,露出尖尖的牙齿,显然是狗的造型。而犬神正是粟特祆教信仰的重要内容之一(笔者按:龙门宾阳中洞门道右壁神王像肩部的兽首形装饰,也是狗的造型,详见图五)。这两幅壁画,尤其是世俗武士像,向我们展示了,兽首形的装饰应该是粟特地区某一类甲胄样式的特征之一,且与祆教信仰密切相关。

图8 片治肯特壁画中的Veshparkar 神

图9 片治肯特壁画中的粟特武士

其次是神王甲胄上的人脸装饰。“R·吉尔斯芒(R·Ghirshman)认为,通过表现人和神的面部来驱邪的习俗,是自锡亚勒克(Sialk)、卢里斯坦(Luristan)的时代以来古代伊朗的传统……从现有发掘成果来看,人面装饰……是在后萨珊王朝时期的中亚地区得到了延续和发展。如艾尔米塔什博物馆收藏的银壶上出现了硕大的人脸造型、同馆所藏银盘中的马胸带上悬挂的‘敌人首级’、索格底亚那(即粟特)出土的纳骨器上常见的人面图案等等。”[19]因此,神王甲胄上出现的人脸装饰,亦应是波斯、祆教文化的影响。

综上,北朝隋出现的该类型的神王组合图像,应是印度、佛教文化与波斯、祆教文化相互融合的产物。但是,这种融合是在粟特本土,还是在丝路沿线,亦或是在中原内地完成,尚无法确定,寄希望于考古发掘能够给我们提供更多的资料。

唐五代时期的那罗延与迦毗罗神王组合图像,学者们已释读出不少:如麦积山石窟第5 窟中龛左侧,有一唐代所塑神王像,神王高鼻深目,虬髯,上身着甲胄,下身着战裙,双手紧握,手中所握武器已不存,气势威武,神王脚下踏牛。[20](P184)另一侧的塑像已不存。这尊踏牛神王,早先被认为是四天王之一,后被认为是摩醯首罗天。李凇则指出:“从位置和图像形式上看,它应与安阳大住圣窟那罗延神王的性质相同。”[6](P126)

又如王树村指出:“少林寺现存的一座唐代释迦佛塔,门楣两边刻一对天神画像,左边天神手握一杈(残),赤上体,项挂璎珞,腰系中衣,帔帛绕身,赤双足,踏于牛犊头尾部位,左手如插腰间……这尊足踩牛犊的天神即迦毗罗神。右边天神头加发箍,年岁较高,衣带穿着如迦毗罗,双手握剑,两足踏鹿(笔者按:从图像来看,也有可能是羊形动物)背与头部,与迦毗罗神相向而立,当是那罗延神王。”[21](P44)笔者赞同这对神王像应为那罗延与迦毗罗神王组合,但王先生的释读也存在一个问题。他认为左侧踏牛持杈的神王为迦毗罗神王,但大住圣窟窟门左侧,踏牛持戟的是那罗延神王,王先生在释读麦积山第5 窟神王像的时候也认为左侧踏牛的应是那罗延神王。所以该处唐代释迦佛塔,门楣左侧踏牛持杈的应为那罗延神王,右侧的应是踏鹿或羊的迦毗罗神王。“如此(那罗延与迦毗罗神王组合)造型,发展到了五代后梁”。在有后梁龙德三年(923年)纪年的王处直墓甬道两侧,各镶嵌一尊汉白玉质彩绘浮雕神王像,神王像头戴金盔,身披战袍,束衣带甲,手握利剑,刚猛威武。一位脚下踩踏口衔莲花的麋鹿,另一位脚下踩踏口衔莲花的神牛。[21](P47)

学者释读出的唐五代时期的那罗延与迦毗罗神王组合图像有一个共同特征,就是神王脚踏牛形与鹿或羊形动物。以此为标准,笔者也找到一处类似的图像。龙门石窟杨氏造卢舍那洞在莲花洞(第712 窟)门外南侧,正壁主像为卢舍那佛,左右侧壁各刻一神王像。左壁神王着甲胄,蹋卧羊,双手于腹前握剑柄,长剑垂于身前。右壁神王上裸,有帔肩,下着裙,踏一卧牛(图10)。[22](P185)造像记位于洞口南侧的通道上,明确记载该洞完成于唐高宗龙朔二年(662)。天王踏牛羊者,龙门仅此一例。

图10 龙门石窟杨氏造卢舍那洞左、右壁神王像

二神王分踏牛形与羊或鹿形动物的形象,最早见于安阳宝山大住圣窟,窟门两侧的隋代神王像,应是唐五代时期那罗延与迦毗罗神王组合图像的直接源头,在整个图像演变的过程中起到了承上启下的关键作用。北魏至隋,这类神王组合图像的主要特征如兽首装饰、象首装饰、人脸装饰等在唐五代时期虽已荡然无存,但从神王足踏羊形动物这点,仍能看到早期图像——怀仁北魏丹扬王墓神王像——的影响。至于为何有鹿形动物出现,主要还是因为鹿与羊在形象上的相似,如对唐代释迦佛塔右侧神王脚下的动物,笔者与王树村就有不同的解读。但从现存图像看,越是早期,羊形的特征越明显,鹿形应是后期图像发展的结果。

综上所述,北魏至隋,出现了一类新的神王组合图像,该类组合图像的特征是神王肩部的兽首形装饰、膝盖上的象首形装饰、甲胄上的人脸装饰以及手持长柄戟形武器等。尤其前三个特点,更是这一时期该类组合图像所独有的。这类组合图像的出现,应是印度、佛教文化与波斯、祆教文化相互融合的产物。山西朔州怀仁北魏丹扬王墓甬道两壁的神王像是目前所能见到最早的,安阳灵泉寺隋代大住圣窟窟门两侧的那罗延与迦毗罗神王像正是这类组合图像发展的结果。唐五代时期的那罗延与迦毗罗神王组合图像,其直接的源头是隋代大住圣窟窟门两侧的神王像,图像的特征是神王分别站立于牛形与羊或鹿形动物之上。在图像演变的整个过程中,中土文化因素的影响也越来越大。