互联网平台用工的合同定性及法律适用

2019-10-28王天玉

●王天玉

一、当前互联网平台用工的合同定性分歧

互联网平台用工是基于网络平台提供劳务的一般性表述,实践中多表现为网约车、代驾、外卖配送等。在共享经济的推动下,平台用工已成为一种新兴的就业形态。〔1〕See Alek Felstiner,Working the Crowd: Employment and Labor Law in the Crowdsourcing Industry,32 Berkeley Journal of Employment and Labor Law 45 (2011).但时至今日,一个关键问题仍悬而未决,即互联网平台与网络劳务提供者之间究竟属于何种合同关系?这一自平台用工兴起之初就处于争议中的问题,随着平台运营模式的几经嬗变仍未有定论,〔2〕平台用工在域外影响最大的案件是美国Uber案和Lyft案,法官在初审中均判定司机与平台构成劳动关系,但二者此后均以和解结案。See O’Connor v.Uber Techs.,Inc.,82 F.Supp.3d 1133 (N.D.Cal.2015); Cotter v.Lyft,Inc.,60 F.Supp.3d 1067(N.D.Cal.2015).美国主流学说认为,网络平台在多数情况下对劳务提供者施加了最低水平的管理控制(minimal governance and little control),依据“控制程度”(extent of control)和“经济现实”(economic reality)测试均不构成劳动关系。此外,德国、日本依据从属性理论均认为,平台与劳务提供者不构成劳动关系。(See Waas,Liebman,Lyubarsky,Kezuka,Crowdwork— A Comparative Law Perspective,Bund-Verlag GmbH 2017,pp.258-262.)法国近期关于网络平台送餐员案的判决也认定双方不构成劳动关系。(E.g.Paris,pôle 6,2e ch.20 avr.2017 n°17/00511,confirmant une décision du cons.prud’h.Paris,17 november 2016.)我国学界对平台用工合同定性争论的主要文献可参见王全兴、王茜:《我国“网约工”的劳动关系认定及权益保护》,《法学》2018年第4期;谢增毅:《互联网平台用工劳动关系认定》,《中外法学》2018年第6期;战东升:《民法典编纂背景下劳动法与民法的立法关系——以“类似劳动者型劳务提供人”的保护为切入点》,《法学》2018年第10期;肖竹:《第三类劳动者的理论反思及替代路径》,《环球法律评论》2018年第6期;班小辉:《论“分享经济”下我国劳动法保护对象的扩张——以互联网专车为视角》,《四川大学学报》(哲学社会科学版)2017年第2期;王天玉:《基于互联网平台提供劳务的劳动关系认定——以“e代驾”在京、沪、穗三地法院的判决为切入点》,《法学》2016年第6期。直接影响到司法裁判的结果。

现有的规范性文件未明确规定平台用工的合同类型。2016年11月1日起施行的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第18条规定的“网约车平台与驾驶员根据工作时长、服务频次等特点签订多种形式的劳动合同或者协议”,属于“当事人选择模式”,实质上回避了合同定性问题。2019年1月1日起施行的《电子商务法》第9条规定了“电子商务经营者”,在外延上涵盖了平台用工中的劳务提供者,将其作为“平台内经营者”的一种类型,即“通过电子商务平台提供服务”的自然人。但是,该法未在“服务”项下区分雇佣、承揽、委托等具体劳务类型,亦未指明平台内经营者与平台之间的合同类型,而是在第47条中规定电子商务当事人订立和履行合同适用本章、《民法总则》《合同法》等法律规定,可被理解为是以民事合同为基础之特别规定。“该x法规定”的特别之处仅限于登记豁免,即第10条所规定的“个人利用自己的技能从事依法无须取得许可的便民劳务活动”无需进行登记。

立法不明导致了司法实践中的分歧。笔者通过对“裁判文书网”上2014~2018年间平台用工争议案件判决的检索、梳理发现,法院就平台与劳务提供者之间的合同定性形成了两类判决。

第一类判决认为,劳务提供者与网络平台构成劳动关系、劳务关系或雇佣关系。此类判决数量较少,均是劳务履行过程中发生人身或财产损害,其中少数是劳务提供者自身损害,多数是劳务提供者造成第三人人身或财产损害。法院通过判断劳务提供者与平台之间的法律关系以便确定责任主体,考察的要点包括劳务提供者从事平台经营的业务、接受平台的管理并受相关制度约束、由平台给付劳动报酬等。不同法院在合同关系的定性上分别使用了“劳动关系”〔3〕参见北京市海淀区人民法院(2017)京0108民初53634号民事判决书、重庆市第五中级人民法院(2017)渝05行终351号行政判决书。、“劳务关系”〔4〕参见西安市中级人民法院(2017)陕01民终11374号民事判决书。、“雇佣关系”〔5〕参见上海市浦东新区人民法院(2014)浦民一(民)初字第37776号民事判决书、广州市中级人民法院(2017)粤01民终13837号民事判决书、上海铁路运输人民法院(2017)沪7101民初621号民事判决书、上海铁路运输人民法院(2017)沪7101民初617号民事判决书、天津市第二中级人民法院(2017)津02刑终62号刑事判决书。等概念,也有个别法院未明确予以定性,仅使用“工作人员”“执行职务”等描述性概念。〔6〕参见杭州市中级人民法院(2017)浙01民终4425号民事判决书、上海市第一中级人民法院(2017)沪01民终10822号民事判决书、上海市闵行区人民法院(2017)沪0112民初12313号民事判决书。

对此类案件的判决,法院采取了两种分析路径:一是依据原劳动和社会保障部发布的《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发〔2005〕 12号)所列举之要素进行劳动关系的认定,确认劳动关系由平台承担用人单位责任;二是少数法院不进行劳动关系的认定,借由“劳务”“雇佣”“工作人员”“执行职务”等替代性概念,只要能引入我国《侵权责任法》第34条第1款“用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任”的规定,由平台承担责任,即可完成归责的裁判任务,无须延伸至劳动法体系,亦可回避基于劳动关系的其他保障事项。〔7〕例如,在一起认定平台与劳务提供者之间是“雇佣关系”的案件中,法院指出:“工作场所、工作时间以及按月获取劳动报酬均属于认定双方之间是否存在劳动关系的考量因素,但不妨碍双方之间成立雇佣关系。”参见广州市中级人民法院(2017)粤01民终13837号民事判决书;在另一起认定劳务提供者属于“履行职务行为”的案件中,法院判决平台向受害第三人承担赔偿责任后指出,平台与劳务提供者之间“是何种法律关系,与本案所涉人身损害赔偿纠纷无关,双方可依据约定另行处理。”参见上海市第一中级人民法院(2017)沪01民终10822号民事判决书。

第二类判决认为,平台与劳务提供者不构成劳动关系。此类判决数量较多,包括两类:一种较少的情形是劳务提供者诉请法院认定劳动关系,以便获得工伤救济等劳动权益保障;〔8〕参见北京市石景山区人民法院(2016)京0107民初4021号民事判决书、安徽省滁州市中级人民法院(2017)皖11民终938号民事判决书、山东省威海市中级人民法院(2017)鲁10民终1858号民事判决书、江苏省无锡市梁溪区人民法院(2017)苏0213民初8149号民事判决书、北京市第三中级人民法院(2018)京03民终5233号民事判决书。另一种较多的情形是劳务履行造成第三方人身损害,法院为归责之需判断平台与劳务提供者之间的合同关系。〔9〕参见江苏省南京市鼓楼区人民法院(2015)鼓民初字第7340号民事判决书、上海市虹口区人民法院(2016)沪0109民初22401号民事判决书、上海市浦东新区人民法院(2016)沪0115民初81742号民事判决书、北京市西城区人民法院(2017)京0102民初32348号民事判决书、北京市东城区人民法院(2017)京0101民初6586号民事判决书、北京市西城区人民法院(2017)京0102民初10084号民事判决书、北京市丰台区人民法院(2017)京0106民初14428号民事判决书、江苏省无锡市梁溪区人民法院(2017)苏0213民初8149号民事判决书、山东省青岛市李沧区人民法院(2017)鲁0213民初187号民事判决书、天津市河东区人民法院(2017)津0102民初7604号民事判决书、江苏省南京市鼓楼区人民法院(2017)苏0106民初1322号民事判决书、江苏省南京市秦淮区人民法院(2017)苏0104民初937号民事判决书、南京市玄武区人民法院(2017)苏0102民初5396号民事判决书、上海市浦东新区人民法院(2017)沪0115民初25255号民事判决书、上海市浦东新区人民法院(2017)沪0115民初25257号民事判决书、上海市静安区人民法院(2017)沪0106民初8770号民事判决书、上海市徐汇区人民法院(2017)沪0104民初8948号民事判决书、浙江省杭州市滨江区人民法院(2017)浙0108民初1626号民事判决书、浙江省杭州市滨江区人民法院(2017)浙0108民初1046号民事判决书、北京市西城区人民法院(2018)京0102民初4883号民事判决书。法院的依据是劳务提供者的工作特征,包括其有权自主决定是否工作以及工作时间和地点,工作所得不属于劳动报酬;平台不提供劳动工具,对劳务提供者无管理、支配或强制性约束,不符合从属性特征,双方不构成劳动关系。因此,平台不对劳务提供者承担劳动法上的用人单位义务,也就不对劳务提供者造成的第三人损害承担赔偿责任。

在否定劳动关系的同时,部分法院对合同性质予以进一步分析,指出网络平台以提供信息的方式从事居间服务,其与劳务提供者之间属于居间合同关系。〔10〕参见上海市浦东新区人民法院(2016)沪0115民初81742号民事判决书、江苏省无锡市梁溪区人民法院(2017)苏0213 民初8149号民事判决书、山东省青岛市李沧区人民法院(2017)鲁0213民初187号民事判决书、天津市河东区人民法院(2017)津0102民初7604号民事判决书、江苏省南京市玄武区人民法院(2017)苏0102民初5396号民事判决书、上海市浦东新区人民法院(2017)沪0115民初25255号民事判决书、上海市浦东新区人民法院(2017)沪0115民初25257号民事判决书、上海市静安区人民法院(2017)沪0106民初8770号民事判决书、上海市徐汇区人民法院(2017)沪0104民初8948号民事判决书、浙江省杭州市滨江区人民法院(2017)浙0108民初1626号民事判决书、浙江省杭州市滨江区人民法院(2017)浙0108民初1046号民事判决书、北京市丰台区人民法院(2017)京0106民初14428号民事判决书、北京市西城区人民法院(2018)京0102民初4883号民事判决书。此外,在第三人主张损害赔偿的案件中,少数法院并未以劳动关系认定为起点,而是直接根据网络平台的行为和功能将其认定为居间人。〔11〕参见江苏省南京市鼓楼区人民法院(2015)鼓民初字第7340号民事判决书、江苏省南京市秦淮区人民法院(2017)苏0104民初937号民事判决书。

综合上述两类判决,法院对事实基本相同的案件形成了如图1所示的多种裁判逻辑。

图1 法院裁判的多种逻辑示意图

居间、劳动、劳务或雇佣等多种合同定性的分歧显示出平台用工在法律视野中的碎片化特征。法院缺乏分析平台用工合同关系的学理框架,以至于在使用劳务和管理控制这样基本的事实判断上都未能形成共识。平台用工虽形式多样,但究其实质仍属“劳务之债”,“以劳务履行为内容,自不外雇佣、承揽、委任,乃至于其他无名契约形式。”〔12〕林佳和:《劳工定义:古典还是新兴问题?从保险业务员谈起》,《月旦法学杂志》2015年第10期。也就是说,平台用工在实践中形成的具体样态须定性为某种合同,这就能够在“典型合同与非典型合同”的基本分类下予以认识和分析。平台用工若符合雇佣〔13〕雇佣合同是大陆法系国家通行的典型合同,是有偿劳务合同的基本类型之一,被称为“典型劳务契约”,在学理上早已是成熟的概念。我国上世纪《合同法》(草案)曾规定了雇佣合同,但最终失之交臂,造成民事司法审判的困扰。为了弥补立法的缺失,司法上约定俗成地使用“劳务合同”或“劳务关系”的概念。在学理上,劳务关系是一大类社会关系的总称,即“劳务性契约之债”,包括雇佣、承揽、旅游、出版、委任、居间、行纪、寄托、仓库等,“民法的历史和现实中不存在独立的、明确的劳务契约。”我国劳动争议处理程序中的劳动关系与劳务关系认定并非全指所有类型之劳务关系,而是专指劳务关系中的雇佣,即“劳务合同”实质就是“民事雇佣合同”。本文在学理层面将雇佣合同视为典型合同之一种。参见陈自强:《民法讲义Ⅱ:契约之内容与消灭》,法律出版社2004年版,第112页;邱聪智:《新订债法各论(中)》,中国人民大学出版社2006年版,第5页;郑尚元:《民法典制定中民事雇佣合同与劳动合同之功能与定位》,《法学家》2016年第6期。、居间、委任、承揽抑或劳动合同等典型合同特征,则应认定为特定典型合同,依据相应规则予以调整;若不符合典型合同特征,则属于非典型合同,应分析其在非典型合同中的具体类型,再确定法律适用方法。

二、互联网平台用工实践类型化下的合同关系

诚如前述,互联网平台用工虽有创新,但本质上仍属提供劳务的一种交易形态。就以劳务为标的之合同类型而言,“民法上之劳务契约很多,诸如:承揽、出版、委任、经理人、代办商、居间、行纪、寄托、仓库、运送等等,均为适例。”〔14〕林诚二:《民法债编各论(中)》,中国人民大学出版社2007年版,第2~3页。劳务类合同因劳务内容、劳务提供者之技能与独立性、劳务对价等要点差异,划分出雇佣、委任、承揽等典型合同类型,在此基础上再根据专业化劳务交易之需,进一步提炼出特别劳务合同类型,如劳动合同是雇佣合同社会化的产物,实质是产业雇佣契约,〔15〕参见郑尚元:《劳动合同法的制度与理念》,中国政法大学出版社2008年版,第20页。而运送合同在性质上属于承揽合同。〔16〕通说认为,运送系具有承揽性质之契约类型,其一定工作之完成即送达目的地,并经交付物品或使旅客安全离开。同前注〔14〕,林诚二书,第303页。法律针对特别劳务合同在民事合同规则的基础上构建起专门调整机制。

平台用工虽实现了交易过程的线上线下分离,但常见之网约车、代驾、外卖配送等劳务给付仍是以自然人为主体在现实场景中发生。前述法院判决使用居间、劳动、雇佣等典型合同概念进行分析,虽有局限性,但仍能证明平台用工的行为特征并未超越现有劳务类合同的概念体系。即便平台用工的外在形式复杂多样,但在基本构成要素上仍未彻底脱离典型劳务合同,并未新到完全无法用现有的概念体系加以认识和解释的程度。基于此,我们理应在平台用工的基本模式中发现典型合同。

(一)自治型平台

此类平台的功能是提供虚拟交易场所及交易规则。劳务供需双方分别在平台上注册,相当于进入交易场所。劳务需求者发布工作任务、期限和报价,劳务提供者选取工作任务,完成“要约—承诺”的交易过程,平台不参与定价和缔约,但在交易成功后收取一定的费用,具有代表性的平台如Amazon’s Mechanical Turk(AMT)等。该平台上的劳务类型通常是仅需基本计算和语言能力的小额工作(microwork),如选取图片、修改文章、段落翻译、调查问卷等。〔17〕See Panagiotis G.Ipeirotis,Analyzing the Amazon Mechanical Turk Marketplace,http://crowdsourcing- class.org/readings/downloads/platform/analyzing-mturk.pdf,last visit on Feb.20,2019.在劳务供需双方交易成功后,劳务需求方应向AMT平台缴纳其支付劳务对价的20%作为平台使用费(MTurk Fee),最少为0.01美元。〔18〕此规定为一般平台使用费,如果某项劳务需分解为10个及以上工作任务,那么劳务需求方应向平台按劳务对价的20%支付额外费用。See https://www.mturk.com/pricing,last visit on Feb.23,2019.平台处于中立地位,劳务提供者亦不将平台视为劳务交易合同相对方。在“Crowd Flower案”中,Crowd Flower是数据分析公司,其将工作任务进行拆分,并在平台上作为劳务需求者(Requesters)发包给多位劳务提供者(Turkers)。劳务提供者起诉Crowd Flower公司,要求其承担雇主义务,但并未将AMT平台作为雇主或连带雇主(此类平台交易的结构如图2所示)。〔19〕法院最终判决劳务提供者是独立承包人(Independent contractor),与Crowd Flower公司不构成劳动关系。See Otey v.CrowdFlower,Inc.,No.12-CV-05524-JST,2013 WL 5734146 (N.D.Cal.Oct.22,2013).

图2 自治型平台的交易结构示意图

(二)组织型平台

此类平台提供的不是虚拟交易场所,而是基于互联网创设远程交易路径(access)并制定交易规则,统一集成在终端APP中。劳务供需双方注册并使用该APP的行为包含承认平台交易规则和使用网络交易路径两方面的内容。与自治型平台不同的是,组织型平台的交易路径并不联通劳务供需双方,而是使二者分别与平台链接。劳务供需双方分别与平台进行缔约,两者间无直接的缔约行为。平台通过劳务定价、接收劳务要约、配置劳动力的方式组织整个交易链条,形成了“劳务需求者—平台”和“平台—劳务提供者”两个合同关系。劳务需求者作为客户通过APP向平台发出劳务要约,该要约是平台定价及服务规则与具体劳务需求的计算结果,平台基于技术设定予以快速承诺,成立劳务需求合同。为了履行该劳务需求合同,平台以一定的方式组织和配置劳动力。可见,平台的作用是劳务交易组织者,〔20〕对于网络平台组织者的身份定位,张新宝教授以“顺风车”为例指出,网络平台将乘客与顺风车车主双方的需求经由复杂的技术手段匹配起来,并为顺风车业务的顺利进行提供了相当的技术保障。网络平台的这些行为已经构成了一场异常复杂的“组织行动”。因此,网络平台应当基于《侵权责任法》第37条的规定承担组织者安全保障义务。参见张新宝:《顺风车网络平台的安全保障义务与侵权责任》,《网络信息法学研究》2018年第2期。或言其在本质上已不是具有承载性的平台,而是交易渠道。

目前,对于“何为平台用工的最优合同形式”并无一个标准答案,在不断的尝试中平台探索形成了不同的合同组合。试举例分析,在一起案件中,某大型网络配送平台说明了其三种劳务提供方式:一是“自营骑手”,即平台与劳务提供者订立劳动合同;二是代理商骑手,由平台代理商与劳务提供者订立劳动合同;三是APP众包骑手,由自然人下载平台APP并注册,利用自己的业余时间接单进行配送。〔21〕参见南京市鼓楼区人民法院(2017)苏0106民初1322号民事判决书。此三种方式分别可界定为组织型平台A、B、C三种形态,能基本涵盖现有组织型平台的运营模式。平台在不同运营模式下配置劳动力的能力、成本、风险均不相同,各有利弊。

1.组织型平台A。在A模式下,平台直接雇佣劳务提供者,二者订立劳动合同,适用劳动法,除了平台通过APP发布指令的形式变化外,与常规劳动关系无异,通常被称为“重资产模式”(该类平台的合同关系如图3所示)。〔22〕See Peter C.Evans & Annabelle Gawer,https://www.thecge.net/app/uploads/2016/01/PDF-WEB-Platform- Survey_01_12.pdf,last visit on Feb.21,2019.

图3 A模式下的合同关系示意图

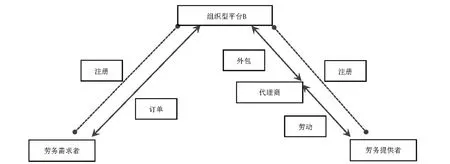

2.组织型平台B。B模式是A模式的衍生品。由于“重资产模式”的运营成本较高,平台将其特定区域的工作量整体外包给代理商,由代理商组织劳动力完成工作任务。代理商为确保运力与劳务提供者签订劳动合同,劳务提供者作为代理商雇佣的劳动者,接受指挥管理。平台与劳务提供者之间无直接合同关系,此为“轻资产模式”(该类平台合同关系如图4所示)。

图4 B模式下的合同关系示意图

3.组织型平台C。C模式是真正共享经济意义上的互联网平台用工,即劳务提供者在平台APP上注册并接单,可自主决定是否提供劳务、何时以及何地提供劳务,享有完全不同于劳动法上劳动者的自主权。以网约车为例,司机以此种方式提供劳务的程序一般包括:第一个阶段是注册,司机提供姓名、身份证号、驾照等相关信息,平台审核信息并通过视频告知软件操作、服务流程等即可完成注册;第二个阶段是司机打开软件,平台派单,司机确认接单并完成工作任务。〔23〕参见吴清军、李贞:《分享经济下的劳动控制与工作自主性——关于网约车司机工作的混合研究》,《社会学研究》2018年第4期。虽然在操作上存在派单、抢单等差别,但此流程可反映出共享经济意义上的劳动参与方式,体现出对闲置劳动力的开发与整合,其中部分劳务提供者已演进为零工就业形态,〔24〕随着工作机会的增加和累积,部分网络劳务提供者逐渐脱离典型雇佣劳动模式,从空闲参与转变为主营网络劳务,借此由共享经济中分离出“劳务需求主导型”(on-demand)的“零工经济”(gig economy)。See Antonio Aloisi,Commoditized Workers,Case Study Research on Labour Law Issues Arising from a Set of ‘On-Demand/Gig Economy’ Platforms,37 Comparative Labor Law & Policy Journal 654 (2016).代驾、外卖配送等其他主要网络劳务亦是如此(该类平台合同关系如图5所示)。

图5 C模式下的合同关系示意图

三、互联网平台用工模式中的典型合同及其规范意义

(一)自治型平台用工的居间合同属性

自治型平台上的劳务供需双方就工作内容、完成期限、报酬等进行协商并达成合意,劳务提供者利用其自身的技术、设备完成工作任务,由劳务需求者验收并支付报酬,平台在交易达成后收取一定的费用。有学者认为,网络交易平台提供者(平台)与服务者(劳务提供者)之间法律关系的性质是网络交易平台服务合同。〔25〕杨立新教授论及平台与服务者之间法律关系性质的四种观点,分别是“合伙关系说”“租赁关系说”“居间关系说”“技术服务关系说”,在此基础上,其提出网络交易平台服务合同是指网络服务企业作为网络交易平台提供者,为销售者、服务者提供网络交易平台服务,由销售者、服务者与消费者利用该平台进行交易活动,在网络交易平台提供者与销售者、服务者之间形成的债权债务关系。参见杨立新:《网络交易法律关系构造》,《中国社会科学》2016年第2期。在该合同关系中,“网络交易平台提供者所扮演的角色主要是中间媒介服务(intermediary service),为平台用户之间的交易提供信息通道,具有明显的技术性、自动性和被动性特点,网络交易平台提供者对平台用户具体交易内容的知晓程度和控制力很低。”〔26〕同上注。平台的定位应是信息媒介,在于创造劳务供需双方之交易机会,并通过信息匹配促成合同缔结。平台与劳务提供者之间符合《合同法》第424条规定的“居间人向委托人提供订立合同的媒介服务,委托人支付报酬”,构成居间合同关系。该居间合同定性在网络劳务致人损害的规则适用上得以验证,“网络交易平台提供者与服务者的行为不是共同侵权行为……网络交易平台提供者并不具有特别的关联,而仅仅在提供订约条件、价金给付方面提供服务,因而与损害行为不存在因果关系。”〔27〕杨立新:《网络交易平台提供服务的损害赔偿责任及规则》,《法学论坛》2016年第1期。

由此可归纳出自治型平台居间合同的三个要点:(1)平台不使用劳务提供者所为之劳务,当然也就不涉及管理控制。平台的功能仅为提供信息,劳务供需双方之间须存在明确、独立的缔约行为,此点是其与组织型平台的根本区别。(2)平台作为居间商相对于一般民事居间的特点是其在网络空间中实现批量化信息匹配,使得交易机会突破地域限制,“降低了与匹配交易方有关的成本,降低了实际交易成本。”〔28〕[美]奥利·洛贝尔:《分享经济监管:自治、效率和价值》,汪雨蕙译、金晶校,《环球法律评论》2018年第4期。但是,平台在实现量化居间的同时并未改变居间之本质,仍属于订立合同的媒介服务,在交易达成后收取报酬。(3)平台提供交易信息是认定居间合同的必要但不充分条件。前述案例中部分法院认定居间关系仅依据平台提供信息的功能,忽视了平台是否参与交易、是否使用劳务、劳务供需双方是否有缔约行为等相关因素,混淆了不同类型的网络劳务交易。各类平台依凭技术特点虽然均有提供信息的行为,但是提供信息的法律意义并不相同——自治型平台提供的信息是交易媒介和居间服务,而组织型平台所提供的信息则可构成指令。

(二)组织型平台用工包含的劳动合同

劳动合同意味着平台不仅使用劳务提供者的劳务,而且还对劳务提供者进行管理控制。平台对劳动力的配置能力强、用工成本高,便于形成数量稳定的劳务提供者群体,此为平台所称之“基础运力”,是完成常规数量订单的人力基础。

A模式下平台直接雇佣劳务提供者,劳动合同定性明确,劳务提供者穿着平台制服、使用平台标识、佩戴工牌等行为外观与其劳动者的身份相符,其提供劳务的行为是职务行为,由平台承担相应的后果,体现的法律关系简单清晰。但是,由于A模式的成本较高,平台在开拓市场、运营稳定后一般会采取“去劳动关系化”策略,转向B模式,并扩大C模式。如此一来,平台既能维系区域运力,又可规避用人单位的管理成本和法律风险。B模式的标准形态是代理商与劳务提供者订立劳动合同,适用劳动法。司法实践中,B模式因代理商规范性差异导致了不同的处理方式。现有涉及代理商的案件均是劳务提供者致第三人损害,第三人将平台、代理商、劳务提供者全部列为被告。具体情形包括三类:一是代理商明确承认其与劳务提供者之间的劳动合同关系,承担损害赔偿责任,平台无责任;〔29〕参见上海市普陀区人民法院(2018)沪0107民初4036号民事判决书、天津市南开区人民法院(2017)津0104民初9557号民事判决书、辽宁省沈阳市于洪区人民法院(2018)辽0114民初134号民事判决书、上海市徐汇区人民法院(2017)沪0104民初10682号民事判决书、上海市徐汇区人民法院(2018)沪0104民初4802号民事判决书、山东省广饶县人民法院(2017)鲁0523民初2230号民事判决书、河北省雄县人民法院(2017)冀0638民初2176号民事判决书。二是代理商不承认其与劳务提供者之间的劳动合同关系,法院考察代理商对劳务提供者的指挥、管理和报酬,认定二者为劳动合同关系,由代理商承担责任;〔30〕参见吉林省长春市南关区人民法院(2017)吉0102民初223号民事判决书、安徽省合肥市庐阳区人民法院(2017)皖0103民初5604号民事判决书、安徽省合肥市庐阳区人民法院(2018)皖0103民初2653号民事判决书、上海市青浦区人民法院(2016)沪0118民初13396号民事判决书。三是代理商明确承认其与劳务提供者之间的劳动合同关系,但法院认定代理商是劳务派遣公司,平台是用工单位,按照《侵权责任法》第34条第2款劳务派遣侵权处理,由平台承担侵权责任。〔31〕参见上海市徐汇区人民法院(2017)沪0104民初1135号民事判决书、北京市朝阳区人民法院(2017)京0105民初38679号民事判决书。可见,B模式在合同结构上是平台与代理商之间“业务外包合同”、代理商与劳务提供者之间“劳动合同”的组合,劳务提供者基于平台对代理商的授权穿着平台制服、使用平台标识等行为外观亦无法律障碍。虽然代理商在用工方面可能存在不规范的情况,但与一般劳动关系所生之争议无异,在劳动法中有据可循,且有丰富的司法经验依托。

相较于A、B模式,C模式下平台与劳务提供者之间的劳动关系通常难以被认定。依据从属性理论,劳动关系的认定之难在于平台使用劳务,但不指令劳务提供者必须工作、不管控劳务提供者的工作时间和地点,亦不指挥其业务执行,通常是在事后对其业务的完成情况予以评价,未达到劳动关系所要求之人格从属性程度。〔32〕德国通说认为,从属性仅指人格从属性(persönlichen Abhängigkeit),即劳动关系与委托、承揽等劳务给付关系的区别在于“劳动给付义务人人身依附的不同程度”。(参见[德]雷蒙德斯·瓦尔特曼:《德国劳动法》,沈建峰译,法律出版社2014年版,第47~48页。)虽然委托、承揽中存在一方对另一方的指示,但仅在劳动关系中雇主为便利自身利益而不当地拘束劳动者的人格,使得劳雇双方“形成一定程度上的人格性结合关系”,形成带有大量人格法色彩(personenrechtliche Farbe)的劳务共同体(Arbeitsgemeinschaft)。参见[日]我妻荣:《民法讲义V3·债法各论》(中卷二),周江洪译,中国法制出版社2008年版,第4页、第13页。随着平台用工的发展,实践中出现了大量专职、固定从事平台工作的人群,〔33〕如果劳动提供者不再是利用工作或者主业外的闲暇或者空闲时间从事共享经济活动,而是将自身主要的时间、精力投入其中的话,则表现为“闲置劳动力资源”的专职化,属于劳动提供者专职化、固定化的“打零工”的形态。参见于莹:《共享经济用工关系的认定及其法律规制——以认识当前“共享经济”的语域为起点》,《华东政法大学学报》2018年第3期。以平台工作为主要生活来源,其劳务行为构成了平台业务的组成部分,具有较强的经济从属性。〔34〕现有讨论对于劳务提供者的经济从属性主要强调其以平台工作为主要生活来源,这是对经济从属性的片面理解。日本和我国台湾地区有学说主张经济从属性是指劳动者的谋生状态或生活来源。(参见[日]川口美贵:《劳动法概念的重构》,《劳动法季刊》2005年第209号;陈继盛:《“我国”劳动契约法制之研究》,台湾地区“行政院劳工委员会”,1989年7月。)但主流学说认为,经济从属性的核心内容是“受雇人非为自己之营业劳动而是从属于他人,且是为该他人之目的而劳动”。劳雇双方由此形成“在经济上有相当程度的紧密联络”,包括生产工具、原材料以及工作场所等,获取工资作为生活来源仅是其中的一部分。参见黄程贯:《劳动法》,空中大学出版社1997年版,第64页;台湾劳动法学会编:《劳动基准法释义——实施二十年之回顾与展望》,新学林出版有限公司2005年版,第55页以下;司法判例可参见我国台湾地区“最高法院”民事判决1992年度台上字第347号判决、台湾地区“高等法院”民事判决2007年度劳上字第6号判决。此类劳务提供者难以被认定为是劳动法上的劳动者,被学者称为“类似劳动者型劳务提供人”或“第三类劳动者”。〔35〕同前注〔2〕,战东升文;同前注〔2〕,肖竹文。此种模式的合同定性是当前司法分歧与学术争论的焦点。

综上可知,组织型平台中的A、B用工模式属于劳动合同,C模式中的用工关系难被认定为劳动合同,所以我们只能说组织型平台包含劳动合同。但即便如此,对劳动合同是平台用工多种形式中具有基础性地位的一种典型合同的判断至少是确定的。

(三)典型合同在平台用工中的规范意义

1.基于典型合同辨析平台用工模式的常规与创新

典型合同对应的是平台用工中常规的、非创新的部分,无法基于典型合同予以解释的是平台用工中的创新部分,是真正意义上的“新型”就业形态。

共享经济浪潮下兴起的平台用工似乎在平台、数据、算法等光鲜词汇的包装下天然具有创新的基因,但通过对平台用工模式的解构与归类即能发现,其中大量劳动力的配置与非平台的常规用工并无实质区别。即便加入平台这一要素形成线上、线下两个交易空间,亦未彻底变革既有的用工模式。无论是平台作为居间商提供虚拟交易场所和信息匹配,还是平台直接或通过代理商间接雇佣劳动者,虚拟空间下的信息收集与处理能够提升劳动力配置和使用效率,但平台对劳动力的配置仍遵循居间、劳动等常规方式。即便是平台用工在规模和地域上突破了一般民事劳务活动的范围,但其本质并未脱离典型劳务类合同的范畴,属于“披着平台外衣”的常规用工模式。前述自治型平台、组织型平台A模式和B模式均属此类,只有组织型平台C模式体现了共享经济的用工特点——“工作任务碎片化、劳动控制碎片化”。〔36〕与传统雇佣组织相比,分享经济平台通过互联网新技术和新的用工形式,对劳动过程的控制出现了新的变化。平台仅控制劳动者完成工作任务的过程,而其他时间由劳动者实行自我管理;与此同时,劳动者也可以自由选择工作时间和地点,拥有一定的工作自主权。(同前注〔23〕,吴清军、李贞文。)应注意的是,社会学意义上“劳动者”与劳动法意义上的“劳动者”不同,前者不以劳动关系存在为前提,对应一般意义上的劳动就业。由于C模式下的劳务给付行为更加复杂,无法归入典型合同,故可将其称为“平台用工的创新模式”。

区分平台用工中的常规与创新旨在避免以创新用工模式掩盖常规用工模式。现有文献较多引用“好厨师案”来证明平台用工应当以劳动关系处理纠纷。〔37〕相关研究援引“好厨师案”用以论证平台用工的事实支持劳动关系认定,以便引入劳动法规范保障劳务提供者之权益。同前注〔2〕,王全兴、王茜文;同前注〔2〕,肖竹文。虽然该案中平台主张其仅提供在线预约厨师上门服务,但据法院查明的事实,厨师须每天10点到公司办公室报到打卡,迟到扣钱,受公司管理,由公司负责派工,没有订单时厨师穿着工作服为公司上街宣传。平台亦在宣传中强调全职厨师为其特色。〔38〕参见北京市第三中级人民法院(2017)京03民终11768号民事判决书、北京市第三中级人民法院(2017)京03民终11769号民事判决书。由是可见,该案的用工模式与常规劳动关系并无二致,平台的作用是公司与厨师之间的招聘渠道以及入职后的指令传达方式,在用工方面并无创新之处,与共享经济意义上的自主劳动相去甚远。是故,该案的处理完全可依据现有规则进行劳动关系认定,处理方式与一般劳动争议无异。但是,若据此就提出劳动法应该或可以适用于全部的平台用工,则又混淆了常规与创新用工模式,难免在法律适用及规则构建上失之片面。

2.基于典型合同发现平台用工争论之症结

现有学说普遍采取“单一契约”的立场,即将平台用工视为一个整体,凡基于平台形成的劳务交易即属之,用特定典型合同予以解释,继而引入该典型合同的法律调整规则。居间合同、劳动合同等合同定性学说均未区分平台用工类型,意在涵盖全部平台用工的实践。〔39〕同前注〔25〕,杨立新文;同前注〔2〕,王全兴、王茜文。不仅在学理层面,前述司法裁判的分歧亦是以单一契约为基础,由此产生了非此即彼的矛盾。

典型合同的分析视角在于呈现平台用工的多样性,“不同平台的工人,同一平台不同类型的工人,甚至同一平台同一类型的不同工人与平台的关系都可能并不相同。”〔40〕同前注〔2〕,谢增毅文。平台因其运营模式的复杂多样从来就不具有统一性,其组织劳动的方式自始就存在居间、劳动等性质差别,无法从整体上归为某种典型合同。无论是居间合同还是劳动合同,单一契约说可以在局部对平台用工予以阐释,但必须以平台分类为前提。一旦突破典型合同所针对的特定情形即会遭遇困境,并产生扩大解释之难题,此点在劳动合同的定性上体现得尤为明显。在我国“独立劳动—从属劳动”的二元立法框架下,〔41〕独立劳动是指雇佣、委托、承揽等民事劳务合同所确定的劳动方式,劳务提供者具有较强的独立性;从属劳动是指基于劳动合同确定的劳动方式,劳动者在用人单位的指挥监督下给付劳务,在劳动过程中从属于用人单位。美国、法国、日本亦是以“独立劳动—从属劳动”(employee/self-employed dichotomy)的二分法构建劳动法体系。See Sylvaine Laulom,Takashi Araki,Organization,Productivity and Well-being at Work,XXII ISLSSL,World Congress,Torino 2018,http://www.islssltorino2018.org/congress/,last visit on Dec.28,2018.劳务提供者一旦无法被认定为劳动法上的劳动者,即归入民事劳务合同的调整范畴,只有在雇佣活动中受伤等少数情况下可获得雇主赔偿,可见民法和劳动法两类调整机制的保障水平差别甚大。对于因欠缺从属性而难以被认定为劳动关系的平台用工类型,〔42〕以网络代驾为例,依据劳动关系从属性理论,平台向司机发送代驾信息的行为不构成指挥命令;司机负责服务的完成,以服务的结果作为收取报酬的依据,不构成“用人单位安排有酬劳动”;代驾司机在行为外观上的因素不能作为认定劳动关系的主要依据。同前注〔2〕,王天玉文。有学者试图通过对从属性的扩大解释引入劳动法规则,以便在民法的基础上强化法律的保障水平,即采用弱化人格从属性、强化经济从属性的方法,使得以平台工作为主要收入来源的劳务提供者均能获得劳动法上的保障。〔43〕参见田思路:《工业4.0时代的从属劳动论》,《法学评论》2019年第1期;同前注〔2〕,班小辉文。依此方案,以承揽合同完成平台工作的劳务提供者虽欠缺人格从属性,但因其以平台工作收入为主要生活来源,故应成为劳动法的保护对象。更有甚者,在平台不使用劳务的居间合同中,只要劳务提供者以平台工作收入为其主要生活来源,亦应适用劳动法。概言之,凡是以平台“打零工”为主要生活来源之人,其工作方式及工作内容均是劳动法的保护对象。但由此导致的结果便是,劳动法的调整范围极度扩张,压缩了民事劳务类合同在平台用工上的适用空间,产生了强制缔结劳动合同的法律效果,如此将使得平台用工的多样性发展难以为继,用工模式被限定在平台直接雇佣劳动者或通过代理商间接雇佣劳动者,缩小了灵活自主就业的空间,显属矫枉过正。

由上可知,各学说意图用一种典型合同及其规则来解决全部的平台用工问题是平台用工争论之症结所在,基于平台类型及其合同定性的分析,以居间和劳动为主的典型合同虽为平台用工的构成部分,但尚不足以解释全部的平台用工的实践。

3.基于典型合同探寻平台用工的规制路径

法律对平台用工规制的目标应是确立不同类型合同之间的竞争秩序,实现平台经济发展与劳务提供者权益保障之间的平衡。平台组织劳动的合同类型决定其运营模式,进而决定平台与劳务提供者之间利益和风险的分配格局。基于合同自由原则,平台与劳务提供者有选择合同类型的自由。那么,不同类型合同作为平台用工的备选项实际上处于竞争关系中,竞争的结果是平台与劳务提供者之间此消彼长的权益关系。然而,现实世界中并无如此之合同自由。劳务提供者作为平台经济中的弱者,〔44〕参见[意]圭多·斯莫尔托:《平台经济中的弱势群体保护》,宁萌译、袁康校,《环球法律评论》2018年第4期。事实上并无选择合同的权利,只能被动接受平台提供的格式合同。由于无法律规制或行业门槛,平台能够凭借其强势地位决定合同的类型,导致的结果必然是遵循最优效率的市场化思维,围绕业务量与劳动力比对、用工成本与绩效形成劳动力配置机制。在此宽松的制度环境下,平台用工实现了“自由而野蛮”的生长,“去劳动关系”反映的就是平台发展过程中合同竞争的结果。

典型合同对平台用工规制的意义在于其“规范中可设有强制性规范,在当事人的约定损害社会公共利益、国家利益,或者使当事人之间的利益状态严重失衡时,可以该强制性规范矫正,从而保护社会公共利益、国家利益、当事人的合法权益。”〔45〕韩世远:《合同法总论》第3版,法律出版社2011年版,第49页。劳动合同因存在大量的强制性规范,故在矫正劳雇双方利益关系并维护产业秩序方面功能显著。是故,引入劳动法规则便成为被优先考虑的对策,就如何引入劳动法规则而言,最大的障碍就是如何认定劳动关系。对此,很多学者主张以某种方式绕过劳动关系,即部分劳动法规则的适用不以劳动合同为前提。譬如,域外有学者主张,对平台用工的规制不拘泥于“合同定性—适用规则”的套路,法律适用方法应转变为根据不同情形分配责任。〔46〕See Richard R.Carlson,Why the Law Still Can’t Tell an Employee When It Sees One and How It Ought to Stop Trying,22 Berkeley Journal of Employment and Labor Law 295 (2001).国内学者也提出了“劳动法调整模式+雇佣合同调整模式”、〔47〕同前注〔2〕,战东升文。“劳动权利具体化”、〔48〕同前注〔2〕,肖竹文。“劳动法的功利主义规制”〔49〕参见丁晓东:《平台革命、零工经济与劳动法的新思维》,《环球法律评论》2018年第4期。等意见。上述学者观点存在的一个共性问题是:未对平台用工模式进行充分梳理,其针对的主要是组织型平台C模式。而从平台用工的整体上观察,组织型平台A或B模式比例的增加也意味着扩大了劳动法对平台用工的适用范围,能够提升劳务提供者作为一类群体的保障水平。在某一时间段参与平台用工的劳务提供者数量相对稳定的情况下,组织型平台A或B模式比例的增加也意味着C模式比例的降低,平台用工中劳动合同的数量增加。那么,在平台用工模式类型化的基础上,法律对平台用工的规制重点应放在组织型平台上,因此在现有规则体系下加强对平台用工的规制在合同上体现为矫正劳动合同相对于民事合同的竞争弱势,亦即法律应干预不同类型典型合同的比例。在规制方法上应引入平台分类注册,除了自治型平台外,凡注册为组织型平台的必须满足一定比例的劳动合同要求,借此通过劳动合同自带的强制性规范来塑造平台用工的利益格局。

四、互联网平台用工模式中非典型合同及其法律适用

互联网平台用工的创新之处是在典型劳务合同类型之外形成了社会化的大规模劳务交易。典型合同为“日常生活上常见的契约类型”,〔50〕王泽鉴:《债法原理》,北京大学出版社2013年版,第137页。赋予一定名称并提供若干规范以补充当事人约定之疏忽及遗漏,从而促进“常见”交易的顺利开展。就劳务给付而言,普遍发生之劳务交易大多基于雇佣、承揽、委托等典型合同,大规模的产业化劳务交易已由雇佣合同渐进过渡至劳动合同。〔51〕同前注〔13〕,邱聪智书,第 8~9 页。因此,劳务类合同定性的要点一般是在各类典型合同中予以区分和选择。通常情况下,以非典型合同的方式给付劳务在数量及特征上尚不足以类型化,遂成为典型合同灵活、分散之补充。但是,互联网浪潮以既往合同规则无法想象的速度创制并推广了新型用工模式,即以组织型平台C模式为代表的“平台用工创新模式”,在短时间内使该模式成了具有普遍性的社会化劳务交易方式。〔52〕See Lawrence F.Katz & Alan B.Krueger,The Rise and Nature of Alternative Work Arrangements in the United States,1995-2015,https://www.nber.org/papers/w22667,last visit on Feb.23,2019; Diana Farrell & Fiona Greig,Paychecks,Paydays,and the Online Platform Economy,https://www.jpmorganchase.com/corporate/institute/document/jpmc-institute-volatility-2-report.pdf,last visit on Feb.23,2019.

“平台用工创新模式”不属于任一典型合同,但又吸纳如此众多的就业人口,构成“常见”之规模化劳务给付方式,由此对合同类型化思维产生了冲击,即以往只能基于典型合同所为之“常见”交易已基于非典型合同规则进行,其根源在于互联网从时空两个基本维度上改变了“常见”劳务交易的产生机制。在非信息化条件下,一种劳务给付方式成为“常见”是一个经年累月的缓慢过程,如雇佣、委托等基本形态可追溯至罗马法,在长期的发展过程中逐步形成了相关的合同规则。〔53〕参见黄越钦:《劳动法新论》,中国政法大学出版社2003年版,第4页;黄立:《民法债编各论(下)》,中国政法大学出版社2003年版,第501页。即便是雇佣合同向劳动合同的演进也历经了百余年的时间。〔54〕同前注〔15〕,郑尚元书,第 18~19 页。而共享经济推动下的“平台用工创新模式”在短短几年时间内迅速发展成为“常见”,引发实践发展速度与法律认识速度之间的碰撞摩擦,“法律规制方案通常是以现有经济活动的典型组织形式为蓝本设计,这导致平台经济难以在现行法律架构中找到准确的定位。”〔55〕赵鹏:《平台、信息和个体:共享经济的特征及其法律意涵》,《环球法律评论》2018年第4期。故此,“平台用工创新模式”只能从非典型合同的角度予以解释并适用法律。

(一)平台用工创新模式中的给付义务

“民法系以给付义务为出发点,而设各种契约类型。”〔56〕同前注〔50〕,王泽鉴书,第138页。对平台用工创新模式的合同分析须基于平台与劳务提供者所负之给付义务,将看似杂乱的劳务给付方式分解为不同属性的行为要素。

1.劳务提供者的给付义务。其一,依平台指引向特定对象给付劳务的义务。平台依据劳务需求者的订单将该劳务内容信息发送给劳务提供者,性质为平台发出之要约。〔57〕平台发送信息的方式因劳务提供者为特定个人还是群体而分为“派单”和“抢单”。司法实务中有观点认为,“派单”和“抢单”分别属于“指派业务型”和“竞争业务型”,其中派单“体现出了更多的人身依附特征,用工双方更有可能建立劳动关系。”(参见北京朝阳法院:《互联网平台用工劳动争议审判白皮书》,https://www.chinacourt.org/chat/chat/2018/04/id/49414.shtml,2019年2月27日访问。)就合同订立而言,“派单”和“抢单”均是平台发出要约的方式,合同定性须考察劳务提供者是否有权拒绝该要约、是否有强制承诺义务。劳务提供者接单后按指定时间、地点完成该特定劳务,如旅客或货物运送。劳务提供者须本人亲自完成,符合平台认证信息,不得转交他人。在该模式下,劳务提供者接单前处于自主状况,一旦接单则与平台订立了劳务给付合同,有义务依照订单约定内容向指定对象给付劳务。

其二,接受平台对行为过程监督和对行为结果评价的义务。平台基于信息技术和智能终端设备有能力时时追踪和监控劳务给付的全过程。此外,平台均建有评分与等级体系,对劳务提供者的行为结果予以评价。〔58〕See Jeremias Prassl & Martin Risak,Uber,Taskrabbit,& Co: Platforms as Employers? Rethinking the Legal Analysis of Crowdwork,37 Comparative Labor Law & Policy Journal 21 (2016).劳务提供者的接单数量、在线时长以及服务态度、时效、安全性等均为平台评价的计分点。〔59〕评分机制暗含监督管理权与冲突的转移。从表面上看,司机的星级是由乘客根据乘车体验所打出的评价分数,实际上这样的评分机制是平台通过软件将监督和管理权转移给乘客的一种表现。同前注〔23〕,吴清军、李贞文。随着积分累积和等级提升,劳务提供者能够获得更高的收入,平台评价机制也因此被视为一种“控制”手段。〔60〕See O’Connor case,Supra note 〔2〕.平台监督和评价机制一般作为格式合同附件或平台规则载明。

其三,从给付义务。一方面,平台通常推荐或指引劳务提供者以一定的行为外观向劳务需求者给付劳务,包括穿着统一的工作服、使用统一的标识或佩戴统一的工牌等。劳务提供者因具备平台标识的行为外观便可迅速获得客户的基本信任,缩短沟通时间,增进交易安全,提升平台配置劳动力的效率。因此,行为外观属于“辅助、确保债权人的给付利益能够获得最大满足”的从给付义务。〔61〕参见王洪亮:《债法总论》,北京大学出版社2016年版,第22页。另一方面,行为外观也使一般社会公众有理由推论平台与劳务提供者之间存在职务性联系,如司法实践中法官在合同定性中考察行为外观因素的影响即是出于这样的考虑。〔62〕参见上海市浦东新区人民法院(2014)浦民一(民)初字第37776号民事判决书、上海铁路运输人民法院(2017)沪 7101民初617号民事判决书、上海铁路运输人民法院(2017)沪7101民初621号民事判决书。

2.互联网平台的给付义务。其一,向劳务提供者发送信息的义务。平台作为劳务供需信息的“集合点”,通过算法实现了最佳匹配,发挥了传递交易信息的功能。劳务提供者遵循平台注册及审核路径进入“劳动力集群”(labor pool),享有获得劳务信息的权利。平台根据劳务提供者的积分和等级设定发送信息的先后排序,依据自设的规则实现了发送劳务信息的义务差别化,使平台的信息优势外化为相对于劳务提供者的强势地位,也就是说,平台对大量数据的收集使得平台运营商与其用户之间产生了新的信息不对称。〔63〕同前注〔44〕,圭多·斯莫尔托文。而平台对个别积分过低或严重违规的劳务提供者予以封号或拉黑,不再向其发送信息的行为相当于行使了“解雇权”,〔64〕同前注〔24〕,Antonio Aloisi文,第 674~676 页。实际上是平台行使对该非典型合同的解除权。

其二,向劳务提供者支付报酬的义务。平台支付报酬是劳务提供者完成劳务的对待给付。基于平台的定价规则,劳务提供者无实际议价能力,每一订单自动生成报酬金额,并以劳务的完成作为支付条件。平台凭借其强势地位限定自身的报酬支付义务,通常规定劳务提供者从平台账户提取报酬的时间和额度,如每月固定日期或每几周可提款,抑或每次提款限额等。基于平台支付报酬义务,其对劳务提供者报酬账户仅有托管权限,应保证劳务提供者的提款自由。

其三,从给付义务。平台通常具有培训、数据管理和异议申诉等协助、保密、说明性质等功能。〔65〕此类义务不易区分是从给付义务还是附随义务。从辅助债权人之给付利益实现的功能上看,从给付义务与附随义务并无区别。学理上一般以是否具有独立可诉性予以区分,但实际上,区分二者着实困难。义务是否有诉求力或者强制履行力,应由法律从保护当事人的立场出发加以允许,技术上不存在难题,并不能交由学说区分为能否具有可诉性。同前注〔61〕,王洪亮书,第23~24页。平台培训通常不在于使劳务提供者获得特定技能,而是让劳务提供者知悉平台的规则及软件的使用,便于其从事平台劳务活动。平台对网络劳务活动形成的数据进行管理,包括账户安全保障和隐私保护。此外,由于评价对劳务提供者的积分有直接影响,亦相应影响其报酬,故平台有义务处理劳务提供者就客户投诉或差评进行的申诉。

(二)平台用工创新模式在非典型合同中的类型归属

非典型合同之内容虽不确定,但为适用法律规范之需,已在学理上被梳理成若干类型。以王泽鉴先生著述为据,非典型合同有“纯粹非典型契约、契约联立及混合契约”之分,其中“契约联立和混合契约”又可再分类。〔66〕同前注〔50〕,王泽鉴书,第 139~142 页。作为已为学界所广泛接受的观点,〔67〕参见王利明:《合同法研究》第1卷,中国人民大学出版社2011年版,第20~23页;崔建远:《合同法总论》上卷,中国人民大学出版社2011年版,第56~59页;同前注〔45〕,韩世远书,第50~51页。本文引入之用以分析平台用工创新模式的合同构成。

1.纯粹非典型合同、合同联立抑或混合合同。其一,不属于纯粹非典型合同。纯粹非典型合同是“其内容不符合任何有名契约要件的契约”。〔68〕同前注〔50〕,王泽鉴书,第139页。在平台用工创新模式中,合同基本内容是劳务提供者完成特定劳务并由平台给付报酬,符合承揽合同的特征,而平台对劳务提供者的监督评价以及劳务提供者行为外观等因素又具有劳动合同的属性,并非法律全无规定之事项。进一步言,劳务给付归根结底是“对人的使用”,在人的安全、平等、尊严等诸多基本价值支撑的现代法律制度下,民商事活动中的劳务交易无论如何创新,几乎都不可能是“法律全无规定的事项”。

其二,不属于合同联立。合同联立是对复数合同关系的界定,“数个契约(典型或非典型)具有互相结合的关系”。王泽鉴先生就此举例:甲交A车于乙修理,并向乙租用B车,此为“单纯外观的结合”;甲经营养鸡场,乙向甲贷款开设香鸡城,并约定乙所需的土鸡,均应向甲购买,此为“具有一定依存关系的结合”。〔69〕同上注,第139页。合同联立是在双方当事人之间成立两个以上独立的合同,关键在于有两个以上不同内容的意思表示及合意,如修车与租车、贷款与买卖。在平台用工创新模式下,平台与劳务提供者之间仅有一个意思表示及合意,即劳务提供与报酬、评价与行为外观等是作为合意的一部分用以辅助劳务给付。故此,平台用工双方当事人之间仅成立一个合同关系,不存在合同联立。

其三,属于混合合同。混合合同在实务上最为常见,“指由数个典型(或非典型)契约的部分而构成的契约。”〔70〕同上注,第140页。平台用工创新模式因同时具备承揽合同与劳动合同要件,属于在平台与劳务提供者之间的一个合同中包含了两个典型合同的部分,应视作混合合同予以进一步认识。

2.混合合同中的具体类型。王泽鉴先生参照德国通说,将混合合同分为四种类型,分别是:“(1)典型契约附其他种类的从给付,即双方当事人所提出的给付符合典型契约,但一方当事人尚负有其他种类的从给付义务;(2)类型结合契约,即一方当事人所负的数个给付义务属于不同契约类型,彼此间居于同值的地位,而他方当事人仅负有单一的对待给付,或不负有任何对待给付;(3)双种典型契约,或称混血儿契约,即双方当事人互负的给付各属于不同的契约类型;(4)类型融合契约,或称狭义的混合契约,即一个契约中所含的构成部分同时属于不同的契约类型。”〔71〕同上注,第140~142页。

分析平台用工创新模式有两个维度:一是单个订单的劳务给付合同构成;二是一段时间内连续发生的劳务给付合同构成。若从单个订单来看,平台与劳务提供者的给付义务履行顺序是“平台发送劳务信息——劳务提供者接收信息并给付劳务——平台在劳务完成后支付报酬”, 明显具有承揽合同之特征。而劳务提供者须接受平台监督评价以及行为外观等内容则符合劳动合同之特征,故该用工合同属于承揽合同与劳动合同的混合,但两种合同之给付义务并非“居于同值的地位”。承揽合同所包含之劳务履行过程显然为主给付义务,劳动合同所包含之监督评价、行为外观则属于从给付义务,居于辅助地位。所以该合同在混合合同类型中应属于“典型契约附其他种类的从给付”,即承揽合同附劳动合同的从给付。但是,现实世界中的平台用工几乎不存在只发生单个订单的情形。平台用工之所以成为“常见”,乃是因为劳务给付在一段时间内连续发生,如可以是网约车司机或外卖员在一天中连续数小时进行客运或配送,也可以是代驾司机连续数个夜间提供代驾服务,依据劳务种类和交易习惯可确定劳务给付在一定时间维度内的连续性。交易的连续性自然衍生出更为紧密的结合关系,主要是劳务提供者在长期持续性关系中形成了“积分”这一虚拟资产,并直接影响其接收劳务信息的排序和报酬标准。平台对劳务提供者的监督评价及行为指引随交易时间的增长和积分的增加而越发重要,对平台的定价权及费率调整亦有较大影响。〔72〕See Daniel G.Cockayne,Sharing and Neoliberal Discourse: The Economic Function of Sharing in the Digital on-Demand Economy,77 Geoforum 76-80 (2016).也就是说,在一个连续的交易时段内,混合合同中的劳动合同给付义务明显增强。

就“劳动合同给付义务”而言,劳务提供者与平台在持续交易中形成的结合主要是依托“积分”的财产性结合,尚未达到劳动关系“人格性结合”的程度。平台对劳务履行过程虽有监督,但多是在后台进行的、出于安全管理和记录之需要,并不直接指示劳务提供者履行劳务的方法和手段。例如,外卖配送平台向骑手推荐路线,但并不强制要求其必须按此路线配送;又如,网约车平台对司机的认证、车内状况以及行车路线的监控并不在于指导司机完成客运,而主要是出于公共安全之考量,兼为处理绕路等争议留存证据。可见,二者的结合并非是人格性的,而主要是财产性的——平台享有定价权和合同决定权,在信息、利益和风险的分配上居于主导地位。平台对劳务提供者的监督评价及行为指引均直接影响“积分”和报酬,尤其是对以平台工作为主要生活来源的人。〔73〕See Alex Rosenblat & Luke Stark,Algorithmic Labor and Information Asymmetries: A Case Study of Uber’s Drivers,10 International Journal of Communication 3777 (2016).那么,平台与劳务提供者在承揽合同属性的劳务履行之外,基于“积分”形成了劳动合同属性的结果评价和收入依赖,劳动合同给付义务地位得以提升,成为一段时间内“合同集合”下的主给付义务之一,劳务提供者已不完全具备承揽合同中承揽人的独立性。拉长时间维度观察,真实的平台用工双方互负承揽合同与劳动合同给付义务,且这两类给付义务“居于同值的地位”,已非“典型契约附其他种类的从给付”,亦不属于“类型结合契约”和“双种典型契约”,而变成为“类型融合契约”。

(三)平台用工创新模式下合同的法律适用

1.混合合同法律适用学说。混合合同是我国司法审判中常见的概念,多出现在信用卡消费、房屋买卖等纠纷诉讼中,很少用于处理劳务类合同争议。〔74〕在“中国裁判文书网”上检索“混合契约”,2013~2019年间出现2 606件判决书,其中民事案由的有2 417件,占比最大的是银行卡纠纷,有2 398件,另有少数借款、保证合同纠纷;另检索“混合合同”, 2009~2019年间出现733件判决书,其中民事案由的有706件,占比最大的是房屋买卖合同纠纷,有270件,劳动争议仅有6件。参见http://wenshu.court.gov.cn/Index,2019年8月3日访问。对其的法律适用问题,王泽鉴先生将相关学说归纳为三种:“(1)吸收说,认为应将混合契约构成部分区分为主要部分及非主要部分,而使用主要部分的典型(或非典型)契约的规定,非主要部分则由主要部分加以吸收之。(2)结合说,认为应分解混合契约的构成部分而适用各该部分的典型契约规定,并依当事人可推知意思调和其歧义,统一加以适用。(3)类推适用说,认为法律对混合契约既未规定,故应就混合契约的各构成部分类推适用关于各典型契约所设规定。”在此基础上,王泽鉴先生进一步指出:“没有任何一说可以单独圆满解决混合契约法律适用问题。于当事人未有约定时,应依其利益状态、契约目的及斟酌交易惯例决定适用何说较为合理。”〔75〕同前注〔50〕,王泽鉴书,第140页。所以,混合合同在学理上被分为前述四种类型,各类型对应不同的法律适用方法。

对于“类型融合契约”,王泽鉴先生借“混合赠与”的事例主张“原则上应当适用此两种类型的规定”。〔76〕同上注,第141页。那么,平台用工创新模式作为“类型融合契约”,应区分平台与劳务提供者的给付义务合同属性,分别适用承揽合同的合同法规定与劳动合同的劳动法规定。

2.平台用工创新模式的法律适用方法。本文开篇提出的司法分歧均是针对平台用工创新模式,只因单一契约说的思维惯性,无法调和不同合同属性的行为特征。引入混合合同的分析视角后,承揽合同与劳动合同的行为特征可同时并存于一个“类型融合契约”中。在承揽合同属性的劳务给付义务之外,对案件处理影响最大的因素就是劳动合同属性的行为外观。通过对前文司法判决的梳理,当前平台用工的争议主要分为两种类型:一是劳务提供者自身受伤的救济;二是劳务提供者致第三人人身或财产损害的责任承担。根据是否涉及第三人,可将平台用工争议分为无第三人的内部关系、有第三人的外部关系,现分别说明各自的法律适用方法。

其一,无第三人的争议处理,主要是非因第三人导致的劳务提供者自身受伤,应适用承揽合同规则。在平台用工创新模式下,劳务提供者享有工作自主权,其在劳务履行过程中所为之给付属于承揽合同范畴,应适用承揽规则,损害由其本人担责。就行为外观因素而言,在平台与劳务提供者之间的内部关系上,基于交易的连续性,行为外观是评价与积分的重要指标,是构成双方财产性结合关系的主要表现形式。因此,平台与劳务提供者之间主要在财产关系方面适用劳动合同规则,如合同解除权、报酬保障等,不影响承揽合同规则的适用。

应当说明的是,此项法律适用方法虽符合现有规则,但并不表明其符合法律公平正义的目标。大量以平台工作为固定职业的劳务提供者在持续交易过程中面对的职业风险主要是交通事故风险,由其个人承担该风险本就不符合现代社会风险化解与安全保障之理念,此项带有“承揽社会化”特征的平台用工模式应实现社会化的法律调整,但目前尚无对这种新型就业形态及风险的系统规范。就争议处理而言,我国法院定位于“适用法律”,虽然在个别案件中可作扩大解释,但是无制度化的“造法”权力仍须遵循合同定性及其规则,所以,就此部分的劳务给付应按承揽合同纠纷处理。

其二,有第三人的争议处理,包括劳务提供者致第三人人身或财产损害、第三人致劳务提供者人身或财产损害。在涉及第三人的外部关系上,行为外观因素对法律适用具有重要影响。通常认为,只有劳动关系之劳动者穿着用人单位工作服、佩戴工牌以及其他标识,故有理由根据劳务提供者的行为外观推定其是在履行平台业务的职务行为。平台与劳务提供者之间的内部合同约定无对抗第三人之法律效力,第三人亦无义务考察平台用工的合同类型。故此,若劳务提供者具备平台工作服、工牌或其他标识的行为外观,其在给付劳务过程中致第三人损害的,应由平台承担责任,平台在担责后可以向劳务提供者进行求偿;第三人致劳务提供者损害,劳务提供者既可直接向第三人主张赔偿,也可委托平台向第三人主张赔偿。若劳务提供者不具备平台用工的行为外观,则第三人无证据推定其与平台之间的关系,由此导致的损害应按一般侵权纠纷处理。

综上,我们可将司法裁判平台用工争议可借鉴之分析逻辑做如下展示(参见图6)。

图6 平台用工争议可借鉴的分析逻辑示意图

五、结语

互联网平台用工作为当前劳动法研究的热点可谓歧见纷呈,无疑已成为新的学理增长点。本文尝试通过对平台用工实践予以类型化,来找寻现有规则框架下适当的法律适用方法。当前平台用工讨论分歧的一个重要成因在于对事实的把握不够清晰,若将与平台相关之用工行为皆以“平台用工”予以笼统概括,则忽略了居间、承揽、劳动合同等不同用工模式的本质差异,导致学说解释力的局限和对策建议的偏颇。通过对平台用工实践的类型化分析可以发现,具有创新意义的平台用工仅为其中的一种类型,其他模式皆有明确的调整依据,并且不同模式之间在合同类型选择上具有竞争关系,这样梳理就明晰了讨论的焦点,也为法律规制方案提供了一个视角。

需说明的是,平台用工的制度构建并不在本文的讨论之列,本文的意图是基于现有法律规则和概念为司法裁判提供一种解决纠纷之法。法院对平台用工创新模式的合同定性分歧导致大量案件出现“同案不同判”的结果,其中一些判决明显欠缺对利益平衡的把握和对社会风险的控制,造成了形式合法下的实质不合理。在我国司法不能超越现有规则之前提下,法院对于新生社会关系的处理应通过对概念的解释拓展规则适用的空间,在现有条件下最大限度地实现法律逻辑与社会认知、裁判结果与社会效果的统一。继而,在地方法院探索的基础上,最高人民法院能够在信息相对充分的条件下出台裁判指引,解决平台用工的“同案不同判”问题,将现有规则条件下的利益格局固定下来。当然,针对平台用工的制度构建是另外一个重要问题,须有面向数字时代的眼光和胸襟,不拘泥于工业时代的条条框框,正视现实并发挥想象力,这是未来长久需要研究的课题。