基于学生理解的数学概念教学

2019-10-25谢艳萍

谢艳萍

【摘要】本文根据教学实践,从学生的理解标准入手,提出通过完善新知的顺应过程,加强直观形象的引导,借助变式与反例凸显数学本质等策略,帮助学生基于理解构建数学概念。

【关键词】小学数学 数学理解 概念构建 教学策略

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2019)07A-0135-02

建构主义理论认为,学习是学生根据已有认知结构主动构建心理表征,并获得意义内化的过程,这个过程被称之为数学理解。学生借助数学理解,建立相应的认知结构,获得外在技能的提升。也就是说,课堂教学是一个基于学生的数学理解而构建数学概念的过程。那么,在小学数学教学中,怎样判断学生已经理解了所学的知识?如何推进学生的数学理解?这是每一个教师亟待思考并着力解决的问题。

一、概念理解的标准

新课标明确指出,要基于学生的主体特性推动学生对概念的理解。那么,学生的数学理解有什么标准呢?在实践中,学生经过数学理解之后,建立了相应的认知结构,这种内隐性的心理变化必然也带动了外在技能的变化,也就是说,学生具备以下思维和技能的提升,就是理解并构建数学概念的标准所在。

(一)用语言表述所学知识

1.讲清知识与生活经验之间的关联

学生在学习新知,经过数学理解之后,能够将数学知识与生活经验建立联系并进行区分。例如,学习角的知识之后,学生能够认识到角并不是生活中的桌角或墙角,而是指从一个点引出来的两条射线构成的一个平面图形。

2.讲清新知与旧知之间的关联

学生学习新知之后,能够把难以理解的数学知识放到已有知识的情境中去理解。例如,在学习《认识分数》时,学生能够打破原有的认知局限,把分数的意义归纳成份数的意义、除法的意义或比的意义,并画出概念间的关系图,重组认知结构。

3.讲清所学新知的本质

数学是一门讲理的科学,学生经过数学理解之后,能够通过所学理论,讲明白知识的本质。例如借助直尺、数轴图等方式,学生对小数的知识有了更加深刻的理解和掌握,认识到它是一种分母为10,100,1000……的特殊分数。

(二)用画图、操作表征所学知识

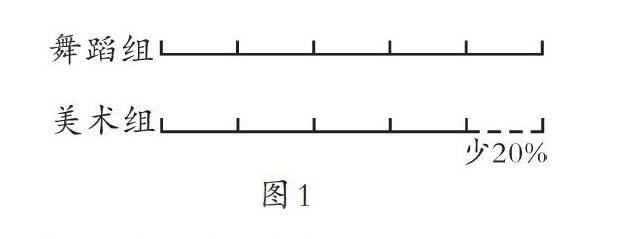

学生在学习数学知识的过程中,丰富了数学知识的概念表象,但能否运用实际画图和操作来进行数学表征,这是构建数学理解的核心要素。例如,学习了“一个数比另一个数多(少)百分之几”后,学生常常会遇上这样的题目:用线段图画出美术组比舞蹈组人数少20%的图形。学生通过画图梳理舞蹈组人数和美术组人数的相等关系(如图1所示),也就能够根据图示写出数量关系,说明学生能够真正地理解题目中的含义,并能够落实到解决问题中来。

(三)用所學知识解决实际问题

学生学习新知后,能否运用所学知识解决实际问题是构建数学理解的关键要素。例如,学习《公倍数与公因数》之后,学生需要解决生活中的实际问题:把一张长20厘米、宽14厘米的长方形,裁剪成相同面积的最大的正方形,而且要求没有剩余,应该怎么裁剪才合适。这也是检验学生构建数学理解的标志。

二、基于学生理解构建数学概念的方法

在小学数学教学中,要基于学生的数学理解构建概念,就要从语言表述、图式表征、实践应用三个要素入手,有策略地进行引领,让学生真正将这些技能落到实处,踏踏实实获得提升。如何帮助学生有效构建数学概念呢?

(一)完善新知的顺应过程

学生已经形成了一种对客观事物的感知和理解,建立了基本的认知结构,因此在进行新知学习时,教师要帮助学生建立新知与认知结构中已有知识之间的联系,重新帮助学生构建新的认知结构。构建认知结构通常有两种方式,一是同化,二是顺应。同化比较简单,如根据长方形的特性推理得出正方形的特征,这个过程学生理解起来非常容易,不需要教师花费太多的时间引导学生展开学习。然而对于数学理解来说,同化过程只是一个简单的部分,大部分还是顺应过程,因而数学学习对小学生来说比较困难。顺应过程需要学生打破原有的认识结构,因此教师要加强引导,完善这一过程,从而帮助学生有效构建完整的认知结构。

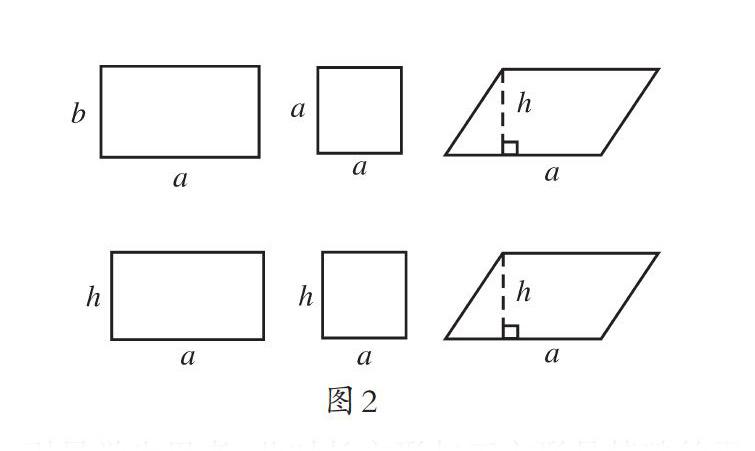

例如,在学习《平行四边形的面积计算》之后,笔者给学生出示以下图形(如图2所示),平行四边形的底和高,分别是它的一组相邻底边,因此这个平行四边形就变成了长方形或者正方形。

笔者引导学生思考:此时长方形与正方形是特殊的平行四边形,那么,可以用平行四边形面积计算公式来计算长方形(正方形)的面积吗?学生认为长方形的宽就是平行四边形的高,正方形的边长其实就是和底边相等的高,因此可以用平行四边形的面积公式来计算长方形(正方形)的面积。以上环节,教师通过课件演示,引导学生分析异同,学生由此将长方形与正方形的面积归并到了平行四边形的面积计算中去,进一步完善新知构建的顺应过程,建立平行四边形面积计算的本质关联,加深了对这一数学公式的深刻理解。

(二)加强直观形象的引导

对于小学生来说,要深入理解数学知识不是依靠逻辑,而是依靠直观的数学形象。因此,教师要通过直观的数学形象,加深学生对问题本质的关注,帮助学生构建直观的数学模型,促进数学理解。

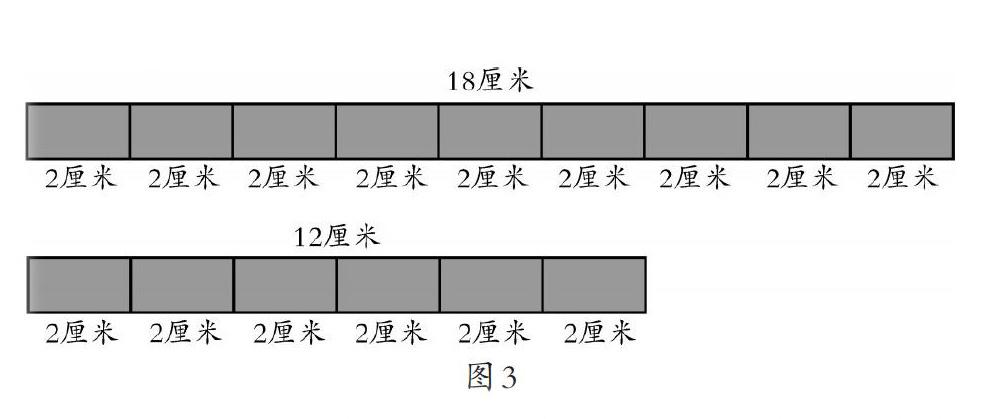

例如,在教学《公因数》这一内容时,笔者根据学生感性思维的这一特性,没有针对概念进行抽象的解释,而是出示两根彩带(如图3所示),一根是18厘米,另一根是12厘米,并以每2厘米为一段,可以将这两根彩带正好分完,没有剩余。通过这个直观的展示,学生可以直观认识到2既是18的因数,又是12的因数,也即是18和12的公因数。显然,这个直观的过程比抽象的解释要有效的多。

根据这一直观形象,学生可以将12厘米和18厘米分别分成1厘米、3厘米或6厘米的等长,进而直观感知6就是18与12的最大公因数。