农地流转的多维减贫效应及其异质性研究

2019-10-22刘魏王小华

刘魏 王小华

摘要:土地制度是农村的基本经营制度,农地流转是一场农业生产关系的深刻变革,涉及农民的切身利益,但农地流转对于农户多维贫困的缓解效应并未得到足够重视。因此,基于2016年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,本文首先通过A-F指数及BP神经网络分析测度了农户多维贫困状况,然后采用倾向得分匹配和广义倾向得分匹配方法以及线性概率模型分析了土地流转对农户家庭多维贫困的影响及其异质性。研究表明:(1)土地流转能够显著缓解农户多维贫困,主要体现在收入、教育、卫生条件、资产和住房条件这几个维度,土地流转户发生多维贫困的概率比未流转户下降了25.5%。(2)从土地流转的异质性来看,土地转入和转出均能缓解农户多维贫困,随着土地转入或转出强度的提高,农户多维贫困的缓解效应也得到增强。土地转入户发生多维贫困的概率比未转入户显著下降14.8%,土地转出户发生多维贫困的概率比未转出户显著下降32.8%。由于土地转入户会面临更多的生产成本约束以及其他的不确定性,所以土地转出对于农户多维贫困的缓解效应显著高于土地转入。(3)通过对不同类型的多维贫困户细分发现,土地流转能够缓解一般多维贫困户的多维贫困,但对于极端多维贫困户的影响效应并不显著。

关键词:土地流转;土地转入;土地转出;农户多维贫困

一、引言

近年来,我国的农地流转现象逐渐得到了理论界和实务界的高度重视,2008年以后的一号文件不断对“赋予农民长久、稳定的农地承包权”进行了强调,十八届三中全会首次提出“赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转权能”的新思想,中共中央办公厅、国务院办公厅在2014年11月印发的《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》中又进一步强调“实现农村土地所有权、承包权、经营权三权分置,引导土地经营权有序流转”。农业部公开的数据表明,截至2016年底,我国农地流转面积达到4.7亿亩,流转率达到35.1%。大量研究表明,农地流转作为土地要素配置的一种重要方式,在推进适度规模经营、降低平均生产成本、提高农业生产率以及增加农民收入等方面意义重大(许恒周等,2012;冒佩华、徐骥,2015;陈飞、翟伟娟,2015;钱忠好、王兴稳,2016),不管是租人土地还是租出土地,均有利于提升农户收入并降低贫困发生率,但福利效应在不同家庭组之间具有显著差异(陈飞、翟伟娟,2015)。

然而,也有研究发现农地流转存在着不利影响,并阻碍农村贫困的缓解。一方面农地流转抬高了流转价格,由于政府的最低流转价格规定,以及农地确权后农户倾向于将土地视为自己的人格化财产,并给农地更高的价值判断,从而提高了农地流转的成本(罗必良,2017)。据统计,2014年我国农业生产中土地成本的增长速度已经超过人工成本的增长速度,土地成本严重制约着农业生产方式的转变和农民收入的增长(Liu et al,2019)。另一方面,农地流转的目标是促进土地适度规模经营,改善农业生产效率,增加农户收入。这其中有一个暗含假定:土地流转后农户经营规模扩大,相应地块也会形成连片作业(郭阳等,2019)。但农地流转并不必然意味着土地细碎化的缓解,也有可能是不连片的地块增加,如果仅仅是规模扩大,而地块却依然高度分散,则可能会带来农业生产效率的严重损失(叶兴庆、翁凝,2018)。

从农村现状可以发现,农村土地的各项权能还不能完全实现,农地流转机制尚不健全,土地抵押、宅基地转让依然困难重重,流转成本依然高昂,农地细碎化依然严重,农地流转减贫理念滞后,可能在一定程度上阻碍了农地流转的减贫效应。尤其是在多维贫困视角下,农地流转是否能够缓解农户多维贫困?农地流转对不同维度贫困的影响是否存在差异?这些都是本文重点关注的内容。基于上述分析,本文将在构建农户多维贫困指数的基础上,重点验证农地流转对农户多维贫困的影响及其异质性,其异质性主要体现在以下两方面:一是农地转入和农地转出对农户多维贫困的影响差异;二是农地流转对农户的一般多维贫困和极端多维贫困的影响差异。

二、文献回顾与评述

土地流转不仅盘活了土地资源,同时也直接或间接作用于农户致贫的制度安排和文化环境,进一步改变传统农村业已形成的差序格局和农户业已习得的价值规范,使得贫困型农户在诸如收入水平、就业行为、就业环境、农业经营方式等维度发生重要变化,进而作用于农户多维贫困,因此具有“贫困责任”的分担能力。具体来看,土地流转作用于农户贫困缓解主要表现在收入水平的提高、农业生产效率的改善、释放农村剩余劳动力等层面。

(一)农地流转与农户贫困缓解:收入视角

深化农村土地产权制度改革,特别是推进农村土地所有权、承包权、经营权三权分置改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,是增加农民财产性收入的基本方向(蒲实,2016)。此外,土地流转的交易收益效应表明,土地流转会增加土地交易频率,而土地交易属性的提高会增加土地转出者在合适时机寻求土地转入者的概率,进而使土地具有投资属性,农户可以进行土地投资以增加财产性收入(Bes-ley,1995)。农地流转是中国农村基本经济制度在维持现有农村土地产权框架下的重要制度创新,是释放农民财产性收入增长红利的有效途径(蒲实,2016;夏玉莲、匡远配,2017),弥补了家庭承包经营制下“小农户”与“大市场”之间不对等的缺陷(夏玉莲、匡远配,2017)。只是,根据实际情况来看,土地转出户多是收入相對较低的家庭,土地转出主要是获取租金收入,而对于收入较高的家庭,租金收益带来的效用并不高(何欣等,2016)。所以,从贫困表象的视角来看,农地流转盘活了土地的资源、资产与资本功能,本身具有一定的增收效应(夏玉莲、匡远配,2017)。薛凤蕊等( 2011)的研究发现,土地转出后务工和土地租金收入对参与流转农户人均收入的贡献率为75%,且相对于农业的自然风险和市场风险,该贡献率具有一定的稳定性。

(二)农地流转与农户贫困缓解:生产效率改善视角

农业生产效率主要包括土地产出率和劳动生产率两个维度。从劳动生产率来说,研究表明土地规模扩大有助于提升农户的劳动生产率(Kumbhakar,1993;Jin&Jayne,2013;冒佩华、徐骥,2015),这主要是因为土地在有效流转后,尚未非农就业的青壮劳动力将成为流动劳动力,其中有较强务工意愿的劳动力将进入非农产业部门,有较强务农意愿或务农能力较强的劳动力将继续从事农业生产,从而实现劳动力的有效分流(游和远等,2010),由于留在农业生产上的劳动力数量减少,有可能更多地采用规模经营以及机械作业,从而提升了单位劳动生产率。从土地生产率来说,有研究发现土地规模与土地产出率之间存在反转关系(Lamb,2002;陈杰、苏群,2017),即农地规模与土地产出率并非呈线性关系,而是呈倒U型关系。在土地规模拐点前,土地产出率随着农地规模增加而逐渐变大,到达拐点后,土地产出率随着农地规模增加而减小。结合中国的实际情况,我国依然是一个人地关系较为紧张的国度,且农地流转速度逐渐式微(罗必良等,2018),加之适度规模经营的农地政策,都表明我国当前依然处于农地产出率随着农地规模增加而变大的阶段。其具体作用机制可能在于,农地流转可以实现土地的规模利用,减少农地抛荒撂荒现象的发生,同时随着农业科技、新的种业技术和新的品种逐步推广,土地的产出率就必然得到稳定改善。由此可见,无论是从劳动生产率还是从土地产出率衡量,农地流转都可以促使农地的适度规模经营,促使资本替换劳动,实现劳动力、资本和土地的要素优化配置,从而提高农业生产效率。

(三)农地流转与农户贫困緩解:劳动力资源优化配置视角

农地流转带来的劳动力非农就业情况间接体现了家庭脱贫的可能性,能够成为农民可持续增收的关键点(韩菡、钟甫宁,2011),所以,农地流转通过对农村劳动力就业的改变进而实现劳动力资源的优化配置,为消除农户贫困提供了契机。因为农地流转直接提高了土地的经营规模,进而推动了新型农业经营主体的兴起,劳动力的需求也因此不断提高,而城市工商资本进入的农村地理位置离城市较远,无法雇佣“自己人”或者需要耗费较多的人力成本才能雇佣“自己人”,大多新型农业经营主体都选择雇佣本地劳动力(徐宗阳,2016),从而提高了农村剩余劳动力就业水平。同时,土地流转还将一部分剩余青壮年劳动力配置到非农就业部门,土地转出规模较大的农户倾向于长距离和长时间异地非农就业,因为大部分甚至全部土地被流转以后,农户更有条件远距离非农就业(游和远等,2013),从而增加了农民的工资性收入。事实上,农地流转的劳动力资源优化配置机制主要是通过边际产出拉平效应和交易收益效应实现的。所谓边际产出拉平效应,是指土地流转可以使土地边际产出较低的农户将土地流转给边际产出较高的农户,在土地规模报酬递减规律的作用下,直至两者的边际产出相等为止(姚洋,2000)。在此效应的作用下,农地流转进一步促进劳动力资源的多部门配置,如:中青年劳动力配置到工商企业,而部分老年和妇女则更多地被配置到农业部门,不具备劳动生产力的高龄劳动力又被配置到了家庭部门。

可以发现,目前的文献仍然存在以下两个问题:一是土地转入和土地转出是两种不同的土地流转行为,对于农户就业结构以及收入结构的影响也存在差异,不能混为一谈。钱忠好、王兴稳(2016)的研究也表明农地流转能够促进转入户和转出户家庭总收入增加,尤其更有利于促进转出户家庭总收入增加。对于农地转出户,务农收入占比较低,非农收入占比较高,因此土地转出可以使农户合理配置农业和非农业生产,并获得更多的工资性收入,同时获得土地转出的租金收入。对于农地转入户,由于主要是专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体,他们需要土地集中流转以获得农业规模经营,并通过机械化操作促使资本替换劳动力,促进农业生产效率的提高,从而增加农业经营性收入,此外,土地转入户还可以获得种粮补贴等收入。二是土地流转可以更好地作用于农户的收入层面实现农户贫困的缓解,但对于农地流转的多维贫困缓解效应及其差异的关注度明显不够。虽然夏玉莲、匡远配(2017)对家庭的农地流转行为及其减贫效应进行了验证,但仅限于收入、就业和教育三个维度,并且其样本量仅限于全国5省的调查数据。基于此,本文利用2016年的中国家庭追踪调查数据,首先通过A-F指数及BP神经网络分析测度了收入、健康、教育、生活状况、卫生条件、资产、住房条件这7个剥夺维度的农户多维贫困状况,然后采用倾向得分匹配和广义倾向得分匹配方法以及线性概率模型分析了土地流转对农户多维贫困的影响及其异质性,进而为政府制定相应的农户多维贫困缓解的农地流转激励政策提供有益的参考建议。

三、多维贫困指数构建与计量模型

(一)数据来源与处理

本文的数据来源于2016年的中国家庭追踪调查数据(China Family Panel Studies,CFPS),该数据通过搜集个体、家庭和村庄三个层面的数据,旨在关注中国居民的经济与非经济福利,是一项全国性、大规模、多学科的社会跟踪调查项目。这份数据搜集了能够反映农户多维贫困的多项指标,如健康、教育、住房、生活设施等,对于研究我国农户多维贫困具有重要意义。

本文对CFPS2016数据进行了处理,处理过程如下:(l)筛选农户样本,筛选指标来自urban16,该指标为城镇和农村二分变量,取值1表示城市居民,取值o表示农户。因此我们需要选择urban16取值0的样本。(2)将个体、家庭和村庄三个层面的数据进行横向合并处理,这是由于我们需要的指标既有个体层面的,也有家庭和村庄层面的。(3)对缺失值和极端值进行删除处理。经过上述数据处理,最终获得4631份农户样本数据,覆盖全国26个省、自治区和直辖市。

(二)多维贫困指数构建

多维贫困指数(MPI)是本文的关键变量,由于多维贫困指数无法通过实地调研获取,而只能通过指标构建而得,本部分将通过A-F方法构建多维贫困指数,A-F方法主要包括两个步骤:一是农户多维贫困的识别;二是在识别基础上进行多维贫困的测算。

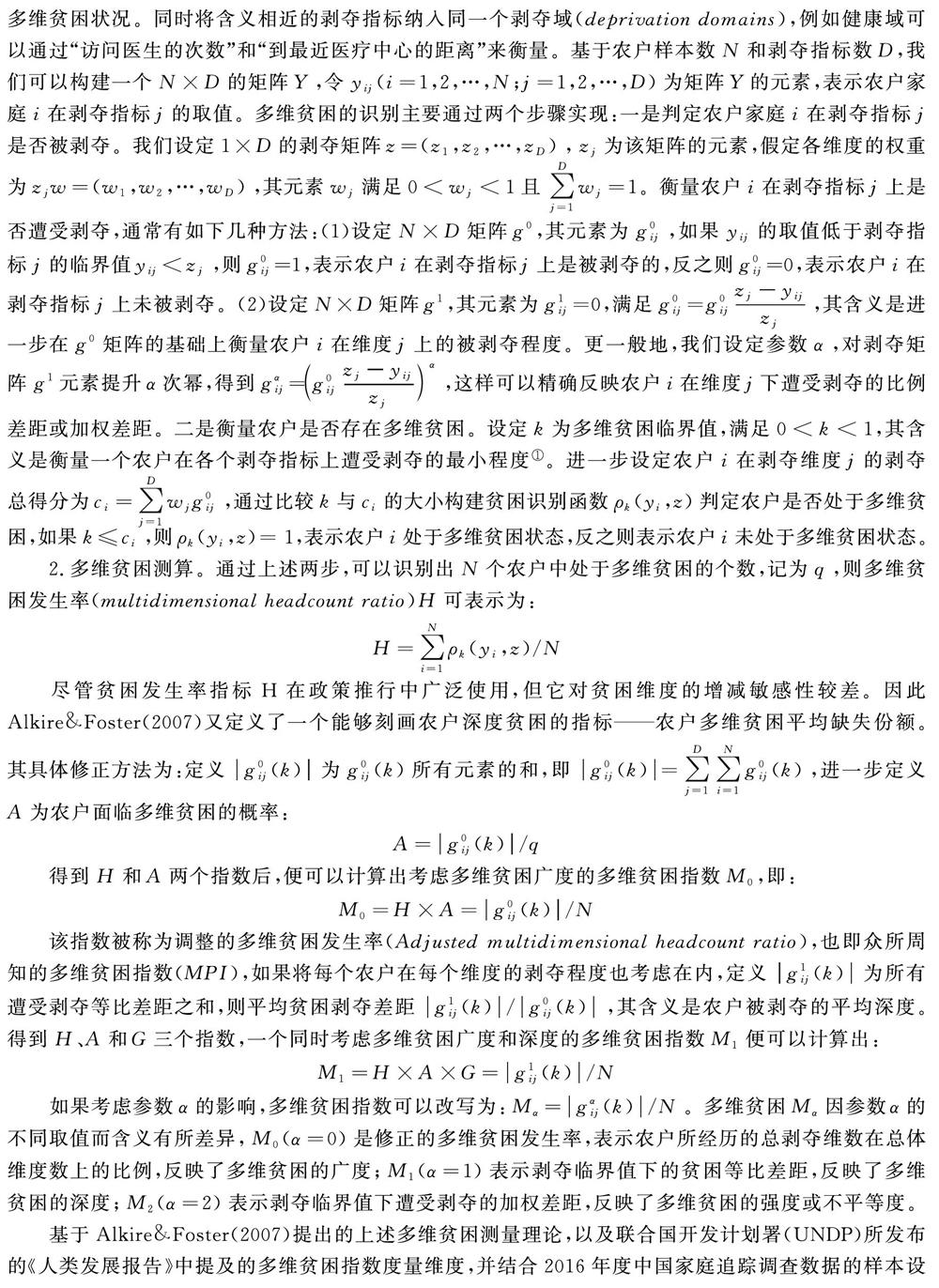

1.农户多维贫困的识别。假定存在N个农户样本,并用D个(D≥2)剥夺指标来衡量每个样本的

置,我们从收入、健康、教育、生活状况、卫生条件、资产、住房条件等6个剥夺维度14个指标构建我国农户的多维贫困指标体系,各指标体系的权重采用BP神经网络进行赋值①。具体指标构建如表1所示。

(三)研究方法

本文将运用倾向得分匹配方法来检验土地流转对农户多维贫困的影响,运用这种方法的主要目的是排除样本“自选择”问题,通常农户土地流转会受到其他一些可观测或不可观测因素的影响,如农户的土地依赖情结、农户的非农就业状况、政府对农地流转的支持力度以及当地的地形因素、地块的细碎程度等,这些因素有的可以加入控制变量进行控制,但一些潜在的不可观测因素则无法进行控制,这些因素将导致土地流转与随机误差项相关,产生内生性问题,从而导致土地流转对农户多维贫困的参数估计存在偏误,因此有必要控制样本的自选择问题。

本文采用Rosenbaum&Rubin(1983)提出的倾向得分匹配模型(PSM),其基本思想是找到与实验组(发生流转农户)相似的控制组(未流转农户)样本,从而降低样本自选择偏误。倾向得分匹配方法主要是获得土地流转后农户多维贫困的平均处理效应(ATT),

ATT=E(MPI1|TDLZ=1)-E(MPI0|TDLZ=1)

MPIMPI1表示农户土地流转后的多维贫困状况,MPI0表示農户土地流转之前的多维贫困状况,但我们只能观测到E(MPI1|TDLZ=1)的结果,无法观测到E(MPI0|TDLZ=1)的结果,该结果是一个反事实结果。为了获得反事实结果,我们需要从控制组(未流转农户)样本中寻找与实验组(流转农户)样本相近的农户。这种构造方法主要通过三步实现:一是获得倾向得分(propensity score),通过建立土地流转的决策方程,运用logit或probit模型计算出农户选择流转土地的条件概率;二是获得与流转农户相近的未流转农户样本,在获得倾向得分后,通常无法寻找到两组样本倾向得分完全一致的样本。Rosenbaum&Rubin给出了寻找样本的方法,即通过最近邻匹配、半径匹配和核匹配等方法选择出与实验组相近的控制组样本,基于这种选择标准,倾向得分既可以使实验组寻找一对一的控制组样本,也可以寻找一对多的控制组样本;三是检验匹配效果,倾向得分匹配还必须满足平衡性假设,即发生土地流转农户和未发生流转农户在倾向得分匹配之后,影响土地流转的各个维度特征必须无显著性差异,通常认为标准偏误低于20%是良好的匹配结果(Rosenbaum&Rubin,1983)。样本匹配完成且达到匹配效果之后,便可以计算出土地流转的多维贫困平均处理效应。

(四)模型与变量

结合前文的分析,并借鉴相关文献,本文设置如下分析模型:

MPI/MPI_IF=αTDLZ/TDZR/TDZC+δX+ε

MPI(或者MPI_IF)表示农户多维贫困,TDLZ(或者TDZR、TDZC)表示农户是否土地流转,X表示一组控制变量α、δ表示土地流转和控制变量的回归系数,ε表示随机误差项。具体的变量说明如下:

1.被解释变量:农户多维贫困(MPI或MPI_IF)。本文的被解释变量为农户多维贫困,通过贫困“可行能力剥夺”理论和A-F分析框架构建出农户多维贫困指数。从已有研究来看,多数学者用可行能力剥夺总得分为ci表征农户多维贫困,这是一个连续变量。还有学者通过比较ci与k的大小来测度农户是否多维贫困,通常以k=1/3作为临界值进行判断(张红全等,2017),这种方法产生的是一个0~l虚拟变量。本文将同时采用这两种方法进行度量,以获得更为稳健的结论。

2.核心解释变量:土地流转(TDLZ)。本文的核心解释变量是土地流转,主要通过“是否出租或租赁土地”进行表征。同时,前文分析已经表明农户的土地转入和转出可能会对农户多维贫困产生不同的效应,因此,本文还分别考虑了土地转入(TDZR)和土地转出(TDZC)的多维减贫效应。土地转入用“农户是否租赁土地”表征,土地转出用“农户是否出租土地”表征。

3.控制变量。在控制变量中,本文控制了家庭经济特征和村庄经济特征层面的因素,家庭经济特征包括家庭成员非农就业比例、户主性别、户主年龄、家庭抚养负担、户主受教育程度、家庭中高中以上学历占比、健康成员平均健康状况、社会网络、是否从事个体私营活动、农用机械总价值;村庄层面的特征包括村庄内居民人均纯收入、村庄到县城距离、村庄地形地貌。此外,还考虑到了省际因素,通过省域虚拟变量控制省际层面的差异。表2报告了本文所使用变量的定义及描述性统计。

四、农户多维贫困的现状测度

从衡量农户多维贫困的各个维度来看,如表3所示,农户面临的突出问题主要在于:97.32%的农户受教育年限在9年以下,80.54%的农户藏书量低于40本,说明农户面临教育贫困的可能性较大;40.44%的农户饮水来源为江河湖水、雨水、窖水、井水,47.42%的农户做饭燃料为柴草、煤,表明农户生活状况维度致贫可能性较大的是用水和做饭燃料;70.57%的农户家庭厕所类型为非冲水式厕所,64.05%的农户垃圾倾倒方式较为粗放,处理方式主要为附近河沟、土粪坑、住房周围、随处倒等,表明农户在卫生条件维度致贫可能性较大;47.92%的农户无农用机械,51.13%的农户现金及金融存款低于2000元,表明农户现金及资产维度致贫可能性较大;88.12%的农户人均住房面积低于12平方米,33.73%的农户住房较拥挤,表明农户住房维度贫困可能性较大。

从土地流转视角来看,无论是未流转农户还是已流转农户,其在教育、生活状况、卫生条件、资产和住房等维度依然面临较严重的贫困问题,而未流转农户面临的问题更为严重。在对比了两者贫困发生率的差异后,发现除受教育年限、做饭用水、通电、耐用消费品等指标不显著外,其余维度上已发生土地流转农户的贫困发生率均显著低于未流转农户。

表4报告了多维贫困临界值k在0.3~0.8之间的不同取值时,农户多维贫困指数的测算结果,k表示农户受到贫困剥夺的指标临界值,k的取值越大,农户多维贫困指数MPI(包括M0、M1、M2)和貧困发生率H会越低,而贫困缺失份额A会越大。从表4可以看出,当k取值为0.3时,农户贫困发生率高达69.1%,说明农户在4个指标上遭受剥夺的概率为69.1%,贫困缺失份额为0.455,多维贫困指数M0为0.3144,M1为0.2249,M2为0.0967。从前述的单维贫困分析来看,收入维度的贫困发生率仅为5.29%,如果仅用收入维度来衡量农户贫困,会将很多面临真正多维贫困的群体忽略,无法精确测度农村贫困现状。

表4进一步对比了发生土地流转的农户与未流转户的多维贫困指数M0,从结果可以看到,无论临界值是的取值为何,未流转户的多维贫困指数均高于流转户,表明未发生土地流转的农户面临更严重的多维贫困问题。

五、土地流转对农户多维贫困的影响效应及机理检验

(一)土地流转对农户多维贫困的影响效应分析

本文运用stata14.2软件对土地流转的多维减贫效应进行倾向得分匹配分析,首先是通过logit方法获得倾向得分,通过logit模型得到倾向得分(PS值)后,选择最近邻匹配、半径匹配或核匹配等方法筛选出与实验组相近似的控制组样本,进而计算出实验组(流转农户)与控制组(未流转农户)的平均处理效应(ATT)。在获得平均处理效应之前,还需要验证倾向得分匹配的有效性,一种是平衡性检验,一种是实验组与控制组的核密度曲线。平衡性检验必须满足标准化偏误低于20%的标准。从本文的匹配结果来看,经过匹配后,无论是哪种匹配方法,控制变量的标准化偏误均从匹配前的7.5%下降到匹配后的—1.0%~2.4%,这说明经过倾向得分匹配后样本的选择偏误得到了有效化解。

从实验组与控制组的核密度曲线来看,我们以最近邻匹配为例,构造了流转户与未流转户的核密度曲线图,以验证匹配的效果。如图1所示,匹配前流转户(实验组)与未流转户(控制组)的核密度有显著差异,匹配后,流转户与未流转户倾向得分的核密度曲线走势逐渐一致且几乎重合,这说明流转户与未流转户的可观测变量具有了类似特征,排除了土地流转的自选择问题,两类农户的多维贫困指数具有了可比性。因此,倾向得分匹配效果较佳。

经过匹配检验后,获得了无标准化偏误的样本,从而可以测算出发生土地流转农户与匹配的未流转农户的多维贫困指数差值,以估计出流转户与未流转户多维贫困的平均处理效应(ATT),这个平均处理效应便是土地流转对农户多维贫困的影响效应。表5报告了基于三种匹配方式所获得的ATT值及显著性差异,从表5可以看出,匹配前流转农户(实验组)与未流转农户(控制组)的多维贫困指数分别为

0.4258和0.4537,前者比后者低6.15%,两者的平均处理效应差值(ATT)为0.028,并在1%水平上高度显著;匹配后,基于最近邻匹配,流转农户与未流转农户的多维贫困指数分别为0.4258和0.4412,前者比后者低3.49%,两者的平均处理效应差值为0.0154,并在l%水平上高度显著。这说明,经过倾向得分匹配控制样本的选择偏误后,土地流转的多维减贫效应虽然有所降低,但土地流转依然具有多维减贫效应,且结论更为可信。同理,基于半径匹配和核匹配方式,虽然测算结果有所差异,但得到了基本一致的结论。

从上述分析可以看出,土地流转能够显著减缓农户多维贫困,但其具体作用机制是怎样的呢?这需要我们继续进行实证检验。于是,我们尝试着从衡量农户多维贫困的7个维度进行对比分析,表6报告了土地流转对农户多维贫困各维度的效应测算。可以发现,在收入、教育、卫生条件、资产和住房条件这五个维度,土地流转能够起到显著的减贫作用,但在健康及生活状况维度,减贫作用不显著。其中,除教育维度外,其余6个维度都属于物质资本范畴,因此我们试着从物质资本和教育两个层面对农地流转的多维减贫效应作用机理进行探寻。

第一,物质资本层面。土地流转在收入、卫生条件、资产和住房条件这四个维度的减贫效应显著,其原因可能在于:农地的流转可以使转出户的土地面积和土地细碎化程度下降,虽然其农业经营收入降低,但土地价值的显化使土地流转能够增加转出户的财产性收入(王象永等,2015)。同时,土地流转的规模通常较大,转人土地的主体一般属于资金雄厚的新型农业经营主体,且多有政府介入,他们能够较大规模地开展机械化耕种,有效缓解农村的抛荒撂荒现象,实现农地的规模化经营,从而提高农业生产效率,增加转入户的经营性收入。此外,由于土地流转多有政府介入,其往往具有公共产品建设项目性质,这意味着农村公共产品的供给会增加,起到增加农户收入的作用。那为何在生活状况维度的减贫效应不显著呢?这可能是由于改革开放以来国家大力推动农网改造和饮水困难解决工程,已经使大部分农户解决了用电用水等问题。在4631份样本中,我们发现没通电或经常断电的农户仅为174户,占总样本的比例仅为3.76%,在用水方面仅有172户饮水来源于江河湖水、雨水和窖水,占总样本的比例仅为3.7l%。可见,农村的通电、用水、燃料等工程是国家公共产品供给,并不会因为土地流转与否就有所差异,表明土地流转在生活状况维度的减贫功效不显著。

第二,教育层面。土地流转可以导致转出户农业生产活动减少,增加闲暇的供给,一方面,农事活动的减少会导致农户劳动力资源发生重新配置,另一方面,农事活动的减少会增加农业剩余劳动力,潜在地对家庭劳动力进行重新配置,一部分青壮劳动力进入城市非农部门,农业劳动力在向城市非农就业部门流动的过程中,会逐渐认识到教育在获得更多收入方面的重要性,进一步促使其加大对子女的教育投资,从而表现出土地流转在教育维度的减贫效应。

(二)基于土地转入与转出的差异性分析

土地流转包括转入和转出两种不同的行为,其对转入主体和转出主体的收入获取途径完全不同,因此有必要分析两种流转行为分别对农户多维贫困的影响效应。同样,我们基于倾向得分匹配方法,得到了如表7所示的结果。从表7可以看出,对于土地转入行为来说,经过倾向得分匹配后,基于最近邻匹配,转入农户(实验组)与未转入农户(控制组)的多维贫困指数分别为0.4322和0.4468,前者比后者低3.25%,两者的平均处理效应差值为0.0145,并在5%水平上高度显著。同理,对于土地转出行為来说,基于最近邻匹配,匹配后转出农户(实验组)与未转出农户(控制组)的多维贫困指数分别为0.4147和0.4391,前者比后者低5.53%,两者的平均处理效应差值为0.0243,并在1%水平上高度显著。上述分析表明:第一,无论是土地转入行为还是土地转出行为,两者均有助于缓解农户多维贫困;第二,农户土地转出对多维贫困的减贫效应更为显著,土地转入能使转入户的多维贫困指数下降3.25%,而土地转出则能使转出户的多维贫困指数下降5.53%。

两者对农户多维贫困减缓效应的影响差异,其可能原因在于,农地规模经营效率与非农部门工资差异依然较大。转出户虽然损失了农业经营收入,但获得了租金收入和从事非农产业的工资性收入,传统的农业经营方式生产效率较低,转出户所损失的农业收入无法抵消租金收人和非农就业收入,同时,农地转出后农业剩余劳动力在流向非农部门的过程中,改变了原有的社会关系网络,也意识到教育扶贫的重要性.这些观念的变化会促使转出户在其影响多维贫困的其他维度进行投资。从而整体上表现出土地转出对多维贫困的减缓效应。而对于转入户来说,他们要改造传统的农业生产模式,用资本和技术替换劳动力,同时还要付给转出户一定的土地租金,这些都使他们面临较高的农业生产成本,但农村的土地转入往往具有政府行为,政府会对转入户进行支持或补贴,土地转入使土地集中,使得农业生产具有一定的规模效应,这些因素可能引致土地转入也能缓解多维贫困效应。但与转出户不同,转人户会面临更多的生产成本约束,从而表现出土地转入比土地转出的减贫效应更低。

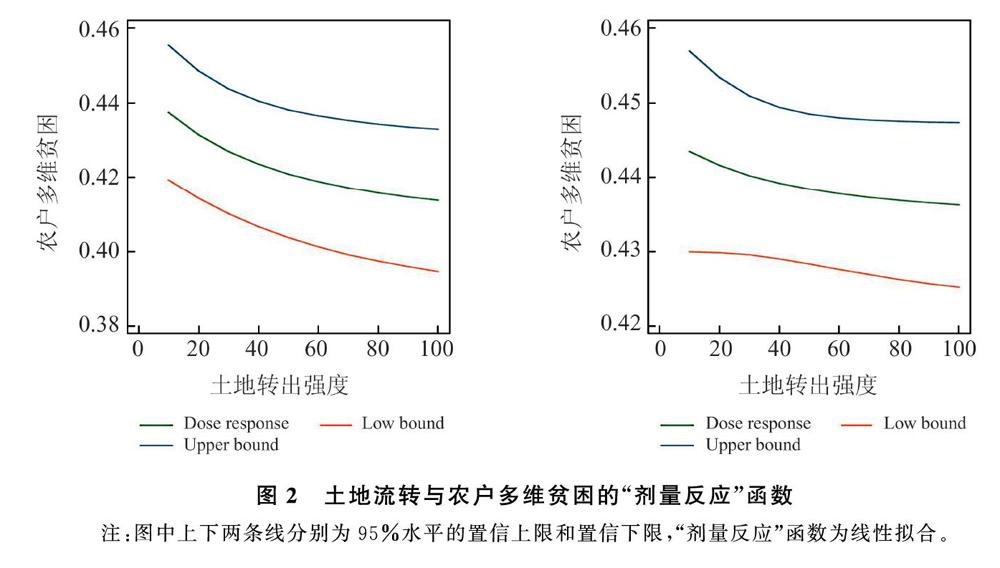

由于倾向得分匹配方法的估计结果仅是土地转入或转出决策的平均处理效应,即适用于0~l二分变量,并不适用于连续变量分析,无法精确测量出土地转入强度或转出强度的差异对多维贫困效应的影响。因此,我们借用Hirano和Imbens(2004)的做法,将二分变量情境下的条件性扩展为连续处理变量的情形,这便是广义倾向得分匹配( GPS)。为了反映出土地转入或转出强度,我们用“租用土地支出(元)”和“土地出租所得(元)”两个指标来进行衡量,首先计算出农户达到某一转出或转入强度的概率,然后根据转入或转出强度及其广义倾向得分模型估计出农户多维贫困的条件期望,最后在细分的转入或转出强度及其对应的GPS下计算出农户多维贫困在每一强度下的结果反应函数。由于广义倾向得分匹配较好地控制了协变量的差异,此时农户多维贫困指数的增减可以解释为土地转入或转出强度所引致的因果效应。根据广义倾向得分匹配,我们分别列出了土地转入强度和转出强度对农户多维贫困的“剂量反应”函数(如图2所示),从图2可以看出,土地转入强度、转出强度与农户多维贫困均呈现线性递减的关系,即随着土地转入强度或转出强度的增加,农户多维贫困指数下降,表明土地转入强度或转出强度越高,越有助于农户多维贫困的缓解。究其原因可能在于:一是对于转入户来说,土地流转有助于盘活土地要素市场,土地的规模经营可以降低交易成本,并引导农地流向生产效率较高的新型农业经营主体,从而实现土地资源配置的帕累托改进(曾雅婷等,2018)。二是对于转出户来说,土地在有效流转后,尚未非农就业的青壮劳动力成为流动劳动力,其中有较强务工意愿的劳动力进入非农产业部门,有较强务农意愿或务农能力较强的劳动力继续从事农业生产,从而实现劳动力的有效分流。当然,也有研究表明,土地流转与农业生产效率呈反转关系,即存在一个最优规模拐点,在拐点之前,农业生产率随着农地规模增加而逐渐变大,到达拐点后,农业生产率随着农地规模增加而缩小。但我国依然是一个人地关系较为紧张的国度,土地流转刚刚兴起,加上适度规模经营的农地政策,都表明我国当前依然处于农业生产率随着农地规模增加而变大的阶段。

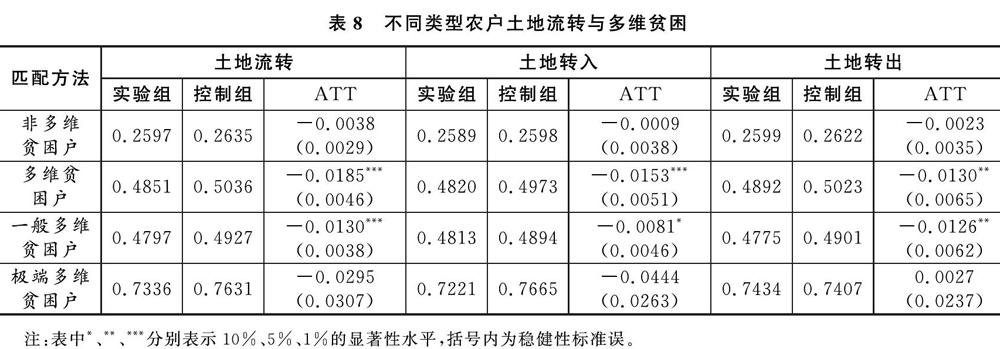

(三)基于一般多维贫困与极端多维贫困的差异性分析

前述分析中被解释变量农户多维贫困的衡量指标是农户缺失得分,为了进一步区分农户间的异质性,我们根据经验将缺失得分是否大于1/3作为划分多维贫困的标准,如果缺失得分小于1/3,则为非多维贫困户,反之则为多维贫困户。在多维贫困户中,我们进一步将缺失得分大于0.7的农户划分为极端多维贫困户,反之则为一般多维贫困户。结果如表8所示,土地流转(包括转入和转出)对非多维贫困农户的多维减贫效应不显著,但对多维贫困农户的多维减贫效应显著,土地流转可以使多维贫困户的缺失得分下降0.0185,其中转入户的缺失得分下降0.0153,转出户的缺失得分下降0.0130,表明土地流转能够缓解多维贫困户的多维贫困状态。我们进一步将多维贫困户细分为一般多维贫困户和极端多维贫困户,发现土地流转(包括转入和转出)能够缓解一般多维贫困户的多维贫困状态,但对极端多维贫困户的缺失得分影响不显著。导致这种现象形成的根源可能在于:极端多维贫困户在致贫的多个维度遭受剥夺,生产要素严重匮乏,长期处于低水平均衡状态,因此很难适应土地要素的重新优化配置。对于转出户来说,土地的转出使他们缺乏赖以生存的土地资源,同时人力资本、社会关系网络的缺乏使得他们在非农就业市场上处于劣势地位。对于转入户来说,他们没有足够的资金承担土地租金,同时由于资本和技术和匮乏,即使他们转入了土地,也很难提高农业生产效率。总之,对于极端多维贫困户来说,由于缺乏维持可持续发展的生计资本,无论是土地转入或转出,其对农户多维贫困的缓解效应均不明显。因此,如何精准地帮扶极端多维贫困农户,是实现“精准扶贫”的关键所在。