大学生偶像崇拜与孤独感的关系

2019-10-22杨婉怡

杨婉怡

摘要:随着社会经济的稳定发展,人们生活水平也在不断提高,越来越多的青少年有了自己崇拜的偶像。本研究以大学生为研究对象,主要探究大学生的偶像崇拜现状、偶像崇拜与孤独感和社会适应的关系。采用问卷调查法,收集了来自甘肃、湖南、四川等地的大学生关于偶像崇拜的资料,对收集的数据运用SPSS 23.0进行统计分析。形成如下结论,首先,相较于男大学生,女大学生偶像的非理性崇拜水平更高。且不同性别大学生在偶像的类别上具有显著差异。其次,相较于非独生子女而言,独生子女对于偶像的非理性崇拜水平更高,孤独感水平也更高。其次,相较于非理性崇拜的大学生而言,理性崇拜的大学生的社会适应水平更高。再次,非理性偶像崇拜水平与社会适应具有显著的负相关关系;社会适应与孤独感具有显著的负相关关系。最后,社会适应在偶像崇拜和孤独感之间起到完全中介作用。

关键词:大学生 偶像崇拜 孤独感 社会适应

中图分类号:B913. 1 文献标识码:A文章编号:1009-5349 (2019) 14-0103-03

在互联网时代,人们借助网络为工具,大大拉近了与自己偶像之间的距离。“饭圈”“追星族”等都成为热点话题,对于走在社会潮流的前端的大学生而言,基本上都有自己所崇拜的偶像。一方而,偶像崇拜可以带来榜样的力量,在日常生活中可以给予我们一定的支持;另一方而,如果对于偶像的崇拜过于狂热甚至失去理性,就会对我们的日常生活带来负而影响。在此背景下,大学生的偶像崇拜、孤独感与社会适应等变量到底存在何种关系呢?

崇拜心理起源于原始社会,是源于人们对大自然中那些强大的不可控的力量的恐惧,最原始的偶像崇拜是图腾崇拜。[1]在当时生产力水平较为低下的基础上,人们崇拜图腾是为了寻求心理上的庇护。心理学的不同学派对于偶像崇拜有不同的理解。精神分析学派的创始人弗洛伊德认为偶像崇拜是孩子的性欲从父母及身边同伴转向较远的明星等人物。[2]人本主义学派对偶像崇拜的定义是为了解决人们由于现实条件与限制无法满足生理、安全、归属、尊重和自我实现的各种需要时内心所产生的失衡感。[3]行为主义学派认为偶像崇拜即效仿思想与行为。[4]

互联网既拉近了人与人之间的距离,又在无形之中将人与人隔开,所以孤独感是我们社会各年龄段人的通病。朱自贤(1989)首先对“孤独”和“孤独感”的概念进行界定:孤独是一种主观知觉与社会隔离且只身孤立的心理状态,而孤独感是当个体身处特殊、陌生、封闭的环境时,所产生的孤立、寂寞和郁闷情绪体验。[5]

关于社会适应的研究,成果非常丰富。对于社会适应的理解,主要有以下三种观点:第一种观点认为,社会适应是一个过程,是个体在自己身处的环境中,与环境交互融合,达到和谐状态的一个过程;第二种观点认为,社会适应是一个结果,此结果是在个体与环境交流协调之后达到的一个相互融合的结果;第三种观点认为,社会适应是个体的一种能力,是个体通过与环境交流的过程,达到一个适应的结果的能力。

张更立的研究发现,农村留守儿童的孤独感与社会适应呈显著的负相关。[6]卢丹研究发现,偶像崇拜卷入程度可以显著预测成年早期粉丝的孤独感。[7]对于大学生的偶像崇拜情况的研究较为少见。故本研究以大学生为研究对象,着眼于偶像崇拜,孤独感,社会适应,三个变量之间的关系展开调查。

一、对象方法

(一)研究对象

本研究的对象是大学生群体。研究者通过网络发放问卷,一共收集到来自甘肃、湖南、四川等省份的大学生所填的234份问卷,剔除24份无效问卷,有效问卷一共210份,采用SPSS 23.O对收集的数据进行统计分析。

(二)研究工具

1.偶像崇拜问卷

本研究采用由南开大学李强教授编制的《偶像崇拜问卷》[8],该问卷分为理性崇拜和非理性崇拜两个维度,共计27个条目,采用李克特15五级计分(1代表“非常不符合”-5代表“非常符合”),两个维度之间得分更高的,便代表在此维度倾向性更高。此次研究中该量表的克伦巴赫α系数为:0. 914。

2.大学生社会适应调查问卷

采用方从慧编制的《大学生社会适应调查问卷》,该问卷包含学习适应、人际适应、环境适应、心理适应和未来适应五个维度,共计23个条目。采用李克特1-5五级计分(1代表“非常不符合”-5代表“非常符合”),将反向计分的题目得分转化之后,五个维度总计得分越高,代表社会适应性越强。此次研究中该量表的克伦巴赫α系数为:0. 842。

3.UCLA孤独感量表(第三版)

对于大学生孤独感的测量采用由Russell等人编制的UCLA孤独感量表(第三版),该量表一共20个条目,将反向计分的题目得分转化之后,总计得分越高,代表孤独感越高。此次研究中该量表的克伦巴赫α系数为:0. 870。

二、研究结果

(一)大学生偶像崇拜现状

通过对数据进行描述统计和差异检验,针对大学生偶像崇拜现状做以下说明:

结论:通过对大学生的性别与偶像崇拜类别进行卡方检验,得到x 2=35. 625料(p<0. 01),表示不同性别大学生在偶像崇拜类别上差异显著。

大学生崇拜的偶像大部分是影视歌明星,女大学生对于影视歌明星的崇拜更为显著;也有占到了一定比例的男大学生崇拜体育明星;总体而言,以科學家和企业家为崇拜对象的大学生占比很少。

(二)差异分析

1.不同性别大学生比较

对不同性别的大学生以及其非理性偶像崇拜总分进行t检验,得到以下结果:

结论:女大学生在非理性偶像崇拜程度上显著高于男大学生。

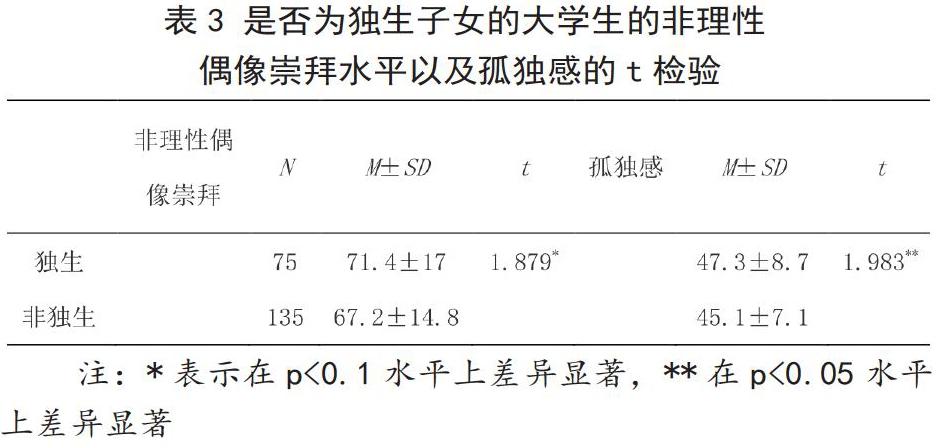

2.是否为独生子女的大学生的非理性偶像崇拜水平的比较

将独自子女和非独生子女大学生的非理性偶像崇拜水平以及孤独感水平进行t检验,得到以下结果:

结论:身为独生子女的大学生的非理性偶像崇拜水平要显著高于非独生子女的大学生;且身为独生子女的大学生的孤独感水平要显著高于非独生子女的大学生。

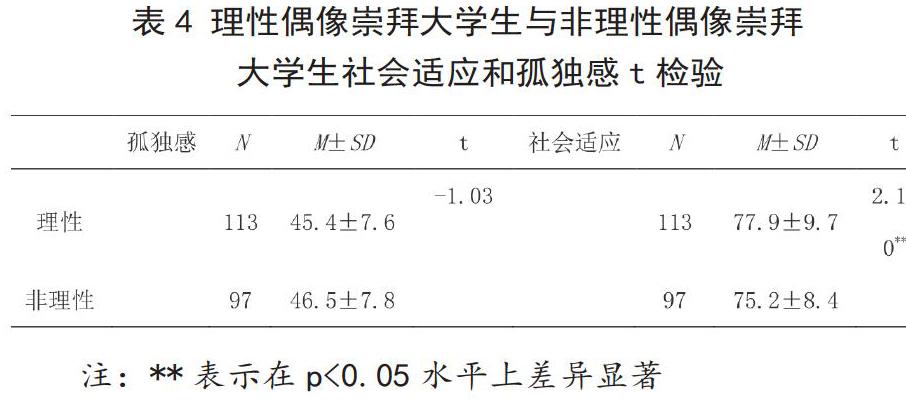

3.理性偶像崇拜大学生与非理性偶像崇拜大学生社会适应和孤独感比较

将偶像崇拜为理性崇拜的大学生与非理性崇拜的大学生在社会适应和孤独感水平上做t检验,得到以下结果:

结论:偶像崇拜为理性崇拜的大学生与非理性崇拜的大学生在孤独感方而没有显著差异;其在社会适应方面差异显著,且理性崇拜的大学生社会适应水平显著高于非理性崇拜大学生。

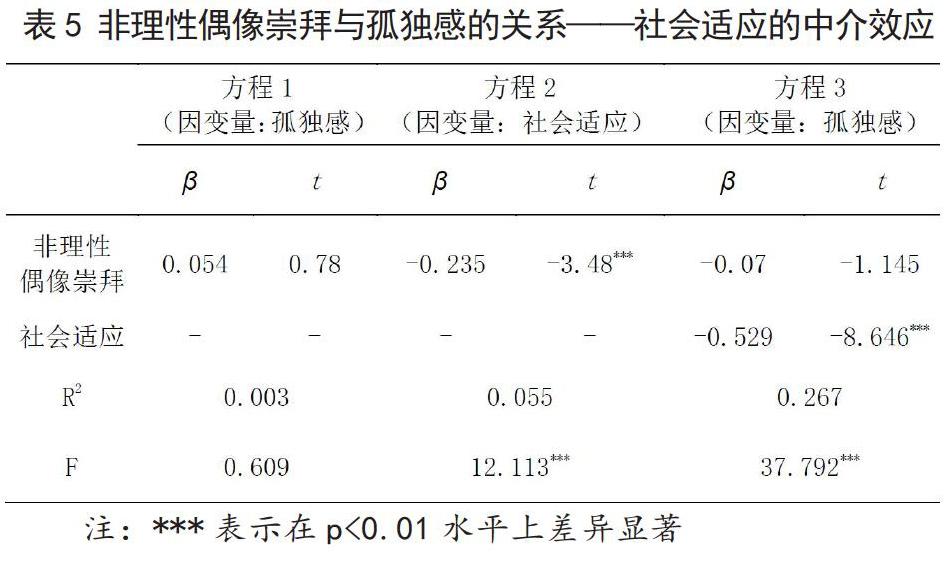

(二)中介效应分析

按照依次检验的中介效应分析模型(Baron&Kenny,1986)自变量为非理性偶像崇拜,因变量为孤独感,调节变量为社会适应,得到以下结果:

因在三个变量的相关分析中,非理性偶像崇拜与孤独感的相关并不显著,所以在中介效应分析时进行sobel检验,sobel test=5. 21 (p<0.001)表明sobel检验显著,中介效应成立。由于直接效应并不显著,故在非理性偶像崇拜与孤独感的关系中,存在社会适应的完全中介作用。

三、讨论

(一)大学生偶像崇拜现状的成因

姚计海等根据经济价值把偶像分为“消费型”和“生产型”,前者是指为人们提供娱乐方而需要的影视歌坛类的明星,这类明星大多数拥有令人羡慕的高颜值和好身材,外在条件很优越;后者则是给社会带来积极的影响的人物,他们拥有着丰富的知识和内在力量,更多的是榜样的存在,比如教师和著名人士。[9]

以上研究表明,大学生的崇拜的偶像中占比最高的是影视歌明星即消费型偶像,对于生产型偶像的崇拜占比较少,笔者认为造成目前偶像崇拜类别单一化的一个主要原因是流量化时代的影响,造成了一个畸形的产业链,即经济公司通过各种包装宣传一个明星,炒作有关他的话题,产生流量,而流量的价值在网络时代是不可小觑的,而现在的粉丝低龄化较为严重,对于经济公司精心包装的明星,比较容易陷入非理性偶像崇拜之中。

(二)理性偶像崇拜与非理性偶像崇拜大学生在社会适应和孤独感上的比较

经本次研究发现,偶像崇拜为理性崇拜的大学生与非理性崇拜的大学生在孤独感水平上差异是不显著的,由于孤独感是全社会普遍存在的一种心理问题,所以偶像崇拜是否理性这一因素影响不大。

理性崇拜的大学生社会适应水平显著高于非理性崇拜大学生,由于非理性崇拜行为会引发很多负而后果,比如会在网络上为了维护自己的偶像而攻击他人,也会时常沉溺于与偶像的不切实际的幻想之中,有学者研究发现高偶像崇拜水平会导致对现实生活的不满和与现实生活脱节1O],所以在人际交往和社会适应方而会存在一定的问题。

(三)非理性偶像崇拜与孤独感的关系

社会适应的完全中介效应

本研究发现,社会适应在大学生的非理性偶像崇拜与孤独感之间是存在完全中介效应的,非理性偶像崇拜可以显著预测社会适应水平,而社会适应水平又可显著预测孤独感水平;经中介效应分析和sobel检验,证明社会适应的完全中介作用成立。

大学生非理性偶像崇拜程度越高,非理性崇拜带来的负而影响就会降低其社会适应水平;而社会适应水平越低的个体,在适应环境和他人交流融合之中,就会存在越多的问题,这些问题无法解决的话,就会使其感到孤单无助,增加其内心的孤独感。

参考文献:

[1]何宇红,崇拜心理的历史根源及现状分析[J]岭南师范学院学报,1994:105-111.

[2]Vienna.S.Three Contributions to The Theory of Sex[M].Nervous and Mental disease Publishing.1 930.

[3]郎漪婷,“00后”中學生的偶像崇拜研究——城市与农民工子女的比较D].华东师范大学,2015.

[4]班杜拉,社会学习心理学[M],长春:吉林教育出版社,1988.

[5]黄希庭,余华,中学生应对方式的初步研究[J].心理科学,2000,23(1):1-5.

[6]张更立,农村留守儿童孤独感与社会适应的关系:感恩的中介作用[J]教育研究与实验,2017(3):2530.

[7]卢丹,成年早期粉丝的偶像崇拜卷入程度及其与自我效能感、孤独感的关系研究[D]云南师范大学,2018.

[8]王楠,中学生偶像崇拜与自我同一性、心理健康的关系研究[D].河北师范大学,2008:1920,

[9]姚计海,申继亮,中学生偶像崇拜与自我概念的关系研究[J]心理科学,2004,27(1):5558.

[10]Maltby J..Mccutcheon L.E..Ashe D.D..Houran J.The self_reported psychological well-being of celebrity worshippers [J] .NorthAmerican Journal of Psychology.2001.3 (3):441-452.