晚清沁县商号漳泉湧土地经营研究

2019-10-22刘新龙

刘新龙

(河北大学宋史研究中心,河北 保定 071002)

明清时期,货币资本在农业、工商业、金融业之间自由流动,地主、商人、高利贷者的身份高度重合,构成三位一体的结合体。对于地主而言土地产出称为地租;对于商人而言,商人直接将土地产出投入市场,土地产出称为利润;对于借贷者而言,土地是借贷担保物,债务人纳租抵息,土地产出称为利息;农业、商业、金融业边界并不明显,三位一体广泛存在于乡村社会之中,沟通劳动力、货币资本、土地与市场。对于三位一体的研究,学界已经注意到了以个人家庭为主体的三位一体,并且多数学者给予了消极的评价,认为三位一体模式阻碍了地主阶级成为第三阶层[1](p51—55),对以商号为主体的三位一体的研究相对薄弱。

清代中期以来,伴随工商业的蓬勃发展,具有合伙制因素的商号在华北地区普遍地开展土地经营,据笔者目力所及,有河套地区的“地商”[2](p85—87);山西安泽地区的“租行”[3](p90);东北地区的“大农”[4](p197);清初至民国归化城地区大量的商号买地地契[5](第1—4册),以及本文所见山西沁县漳泉湧等等,可见商号土地经营在清中后期是一种行业性、相当普遍的现象,各地商号纷纷买地经营,以地为锚,纳租抵息。在经营商业、金融业务或参与边疆土地开发的过程中,掌握大量土地构成三位一体的结合体,它们具有传统地主的经营特点,但实属商业组织,商业资本本身具有流动性,以营利为目的,在经营商业的同时,经营土地,必然说明当时的土地有利可图,究竟利有几何?民间账册文献的发现,可以给出详细的答案,整理民间文献,利用民间文献研究沁县地方史以及商号土地经营现象成为有效路径。

民国时期,以商号为主体的三位一体势力逐渐衰落[3](p90)。在当今新农业发展背景下,部分地区再次出现“公司+农户”的经营模式[6](p27—28),说明当下农村需要工商业资本参与到农业经营之中,同时也说明地主、商人、借贷者结合的三位一体模式仍有可值得探讨的学术价值与经济地位。以往对三位一体相结合的商人、商号、经营地主的研究多是从生产方式变动、资本主义萌芽的角度出发,而本文则在前人的基础上,研究带有三位一体发展因素的商号将货币资本投向农村,对于满足农村生产、生活需要,建设、稳定农村社会秩序的作用,以及商号地主土地经营过程中表现出来的早期农业企业化的特点,力图对当今乡村振兴战略下,农村产业深度融合中,工商业资本如何经营土地提供一些历史借鉴。

有鉴于此,笔者立足于民间契约整理,整理研究《道光同治年漳泉湧典价老账》中所见漳泉湧的土地经营状况;进而将彰泉涌所占土地作为一种资产,将土地置于农业、商业、金融业三者共同的宏观论域之下,土地并非只有农人才可经营。以土地为纽带,将乡村中的农业、商业、金融业连接起来,探讨当今乡村振兴中的重要一环即土地经营问题。过去学界已经观察到了农业、商业、金融业三位一体的经营模式以及其在乡村金融中的作用,但是多定性研究,缺少定量研究以及实证研究。本文运用会计学计算方法,进行定量研究,以弥补学界不足。

《道光同治年漳泉湧典价老账》(以下简称《老账》),现收录于《晋商史料集成》[7](p808—894)。《老账》每页都有红戳落地章——“漳泉湧记”,可以明确证明《老账》是漳泉湧的经营记录之一。《老账》共90页,录文有11 700余字,其中封面1页,内部土地典押记录76页,银钱借贷10页,钱粮交纳2页,另有无字记录1页。《老账》内每页都有“抄”字即将原契约内容抄录,字体基本一致,但未按时间编排,其性质更像是一定时间段内的经营总结。其书写时间最早可追溯至嘉庆元年(1796),当时漳泉湧典到庞安宇在南沟松山地区一处山地,如:庞安宇,嘉庆元年三月十七日,取典山价钱,壹佰贰拾仟文[7](p887)。最晚则是同治六年(1867),当时漳泉湧典到王如珍六亩地,如:同治六年十一月廿七日典到王如珍,保钱地人如章,河神庙南平沟白地贰块、贰亩,盘垴则白地一块、四亩,四至不开,当取典价钱,肆千文;地内粮银三分,寺二甲起纳,神例壹亩[7](p893)。“白地”是指没有种植庄稼的田地,“寺二甲、寺三甲”是指当时的里甲编制,“神例壹亩”是指当时村社摊派。通过上述考证,可以证明漳泉湧的土地经营上限至少是嘉庆元年(1796),下限则至少是同治六年(1867),漳泉湧在沁县前后至少经营71年。

一、从地域归户看漳泉湧的经营范围

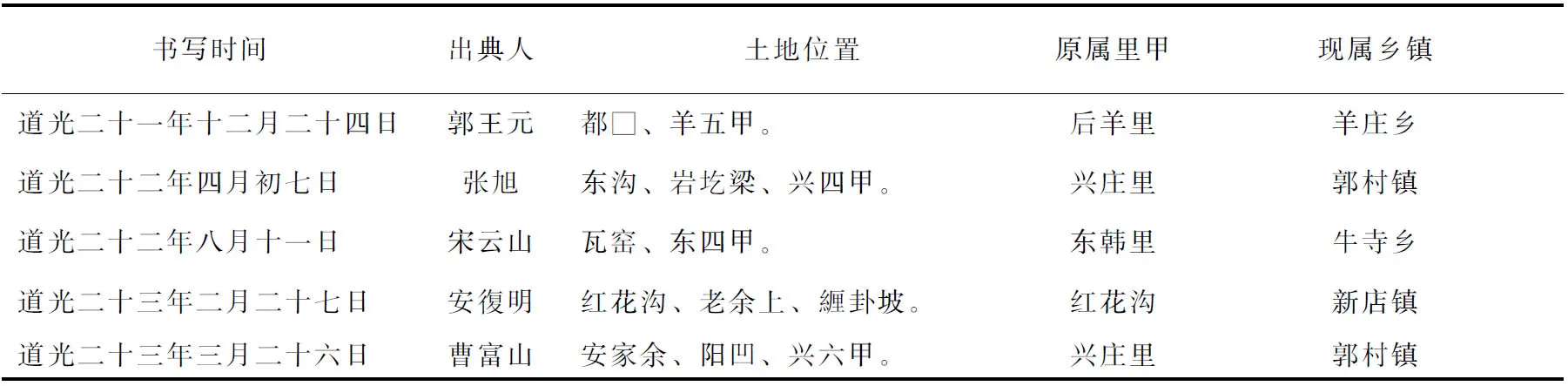

《老账》内每起土地交易都会详列四至、田赋数量、里甲名称等等,对地域归户十分有价值。通过地域归户可以确定漳泉湧的经营范围。笔者将其中有代表性的13处地名整理归户如下:

表1 地域归户表

(续)

资料来源:整理自《道光同治年漳泉湧典价老账》。

漳泉湧经营区域包括后羊里(羊庄乡)、东韩里(牛寺乡)、兴庄里(郭村镇)、西里(羊庄乡)、端仁里(故县镇)、南牛寺里(牛寺乡)以及新店镇红花沟等地,从地域上看,主要在沁县西北部浊漳河上游,沟川丘陵地区[8](p101—102)。沁县并非农业条件优越的地区,史称“沁居万山之中,其地硗瘠,气候还迟暖而蚤寒,其泉辛以鹹,则壤最下,其为田也,虚负其名,仅同砾石,有年大稔,仅给租庸,仍不果腹,稍遇宰侵,则追呼莫应矣。”[9](p82)在《老账》中,漳泉湧所典地亩就有明显的选择性,即基本是“靠渠、靠偃、靠路”,有一定的水利条件保障。

二、漳泉湧的组织结构与人员构成

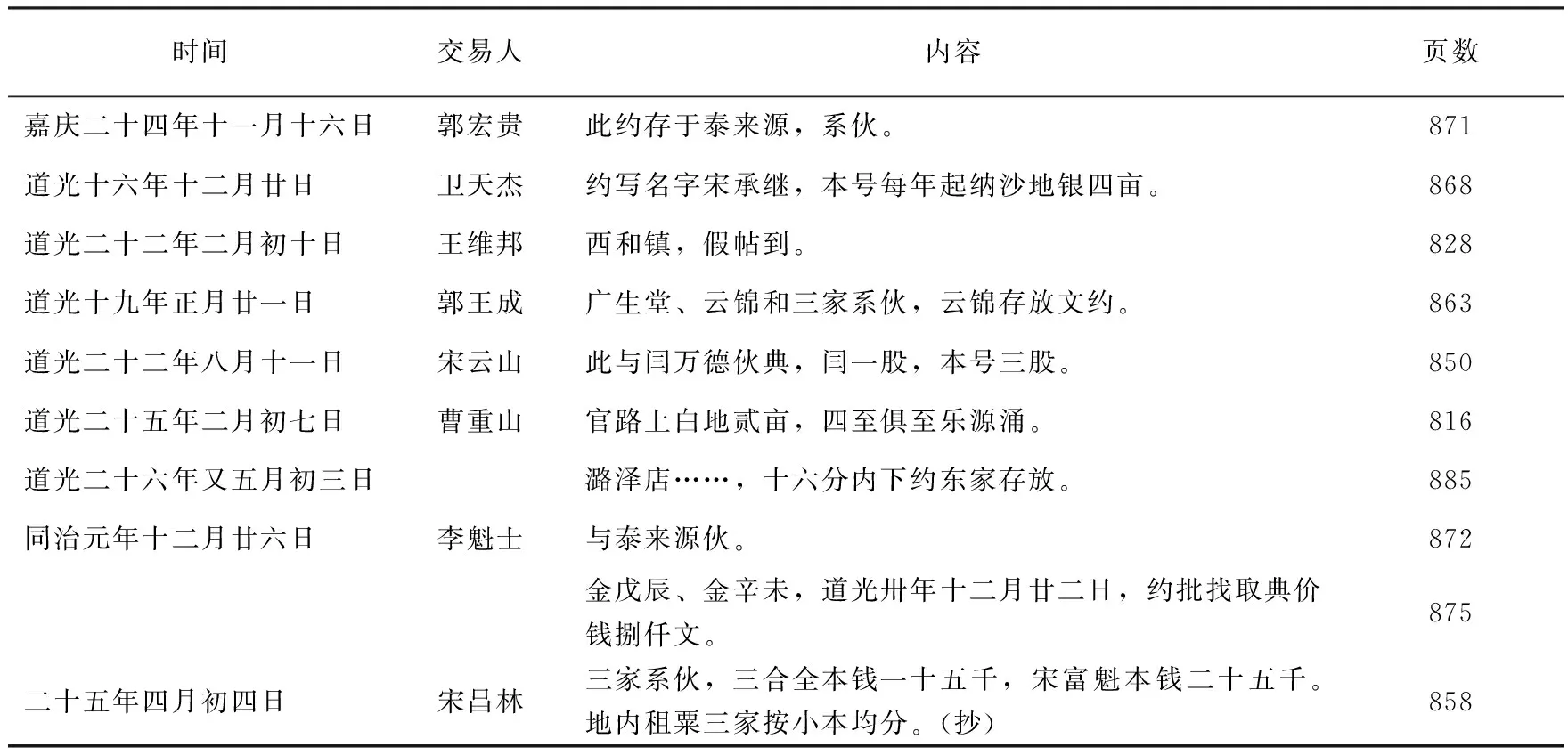

目前传世文献并没有漳泉湧的记载,笔者只能将关于漳泉湧的组织结构以人员构成的信息整理如下:

表2 《老账》内漳泉湧有关信息表

资料来源:《道光同治年漳泉湧典价老账》。871是指《晋商史料集成》,第十七册,借约中的页码,如第871页。

道光十六年(1836)卫天杰与漳泉湧签订的契约中有“约写名字宋承继”,即宋承继代表漳泉湧号签订契约;漳泉湧应有一定的规模和分支机构,如道光二十二年(1842)王维邦契约中,“西和镇,假帖到”,是指西和镇的请假帖已经送到;道光二十五年(1845)“潞泽店……十六分内下约东家存放”中的潞泽是指泽州、潞州地区即今天的长治、晋城地区,笔者推测潞泽店应是漳泉湧在外地的分支。在道光三十年(1850)金戊辰、金辛未,“约批找取典价钱捌仟文”是漳泉湧用写票据的形式支付典价钱8 000文。

漳泉湧在土地经营过程具有合伙因素,与外界商号、个人开展资本合作。比如与泰来源、乐源涌、广生堂、云锦和进行合伙经营土地;在土地营收分配上,按照出资占比进行分配,在道光二十二年(1842)与闫万德合伙典到宋云山土地,“闫一股,本号三股”。道光二十五年(1845)宋昌林所租种的六亩白地,是漳泉湧等三家合伙出本钱买下的,另外两家合伙人是三合全本钱15 000文,宋富魁本钱25 000千,六亩白地所产地租由三家各按所出本钱占比分配。在一定利益分配基础上进行资本合伙,有益于扩大经营规模,这是彰泉涌的土地经营特点。

三、土地经营规模

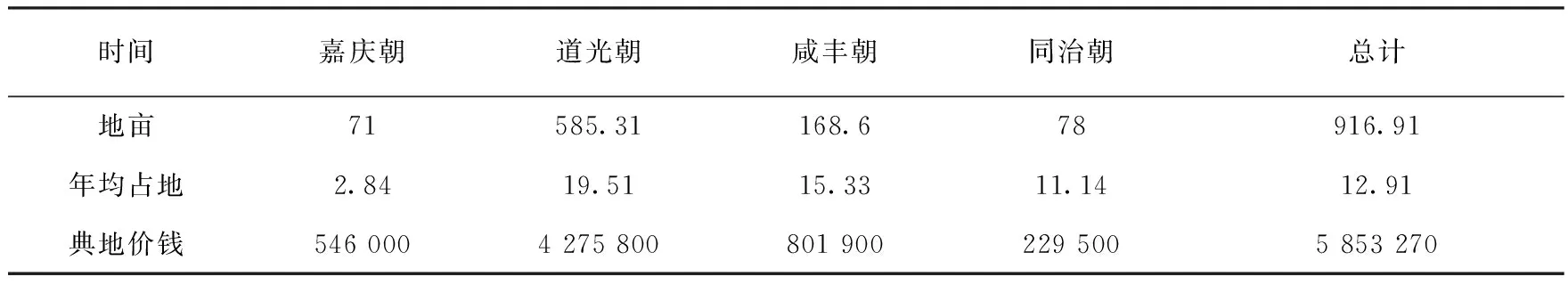

若按每签订一次契约算为一起交易,则《老账》中土地交易共76起,涉及87位交易人,其中典进土地74起,转(出)典土地2起[7](p808—894);每起土地交易包括若干处不同大小、不同位置的地块,截止于同治六年(1867)漳泉湧占地916.91亩。

表3 漳泉湧土地统计表 单位:亩、文

资料来源:《道光同治年漳泉湧典价老账》;1清亩=0.9市亩。

漳泉湧在71年间,平均每年占地12.91亩,共付出5 853 270文。漳泉湧的土地积累速度十分迅速,近千亩的土地可称为大地主,在华北地区十分少见。囿于漳泉湧的资料太少,不能对其进行全面解读,有待商业、金融等经营细节相关资料的进一步发现,及学术界的进一步研究。

四、地权交易方式

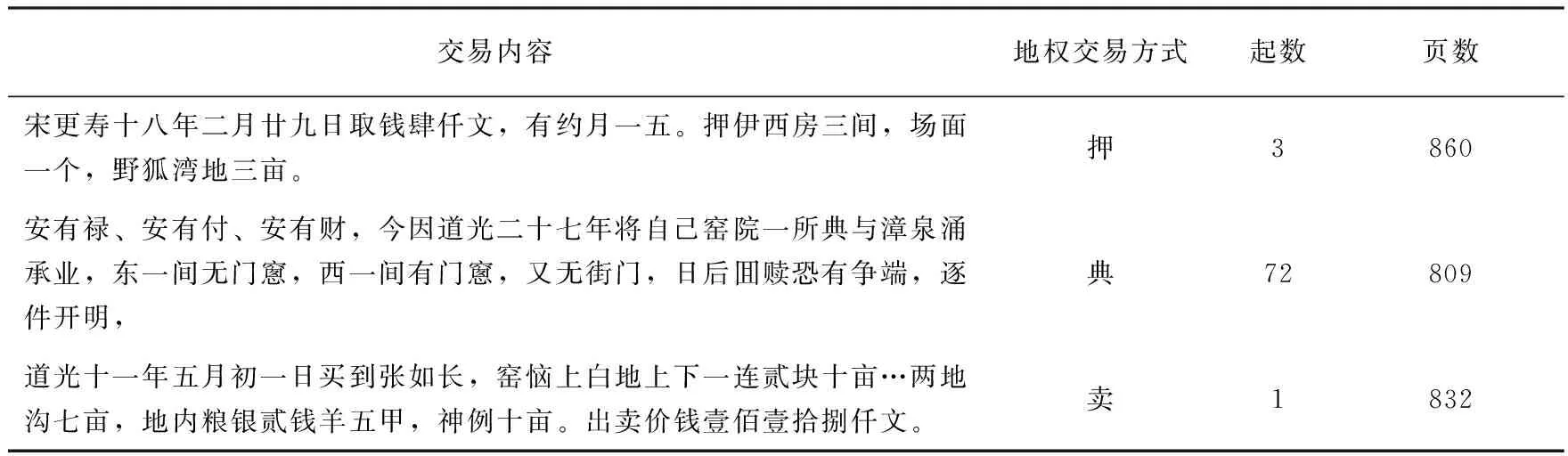

《老账》主要是漳泉湧在沁县参与土地买卖的记载,学界关于土地买卖的实质已有诸多讨论[10](p44—58),本文不再赘述,笔者根据学界已有成果对《老账》中土地交易进行整理,探讨沁县当地土地交易习惯。漳泉湧的地权交易方式包括押、典、卖。

(一)押。押是指以田宅等不动产为担保的信用借贷,又称抵押、当。《老账》当中属于抵押的土地交易只有3起。以押获得借款之后,若不能按约定清偿债务,则地权交易由押上升为典即变更土地所有权。如引文所示:

宋更福、宋更禄,二十一年四月初六日取钱肆拾仟文,押伊楼房院一所,上湾白地四亩,有约月一四。欠利钱拾千零贰佰文。

至二十六年三月,承种上湾白地四亩,地内粮银壹钱四分,东四甲。

合义抽文约壹张。

五年十贰月十一日收典价钱肆拾五千文[7](p859)。

表4 地权交易方式表

资料来源:《道光同治年漳泉湧典价老账》。

道光二十一年(1841)宋更福、宋更禄,将自己的房院一所、上湾白地4亩抵押给漳泉湧,获得钱40 000文,月利率1分4厘;由于拖欠利钱则将押上升为典即将转让土地所有权,在道光二十六年(1846)将上湾白地4亩的所有权转让至漳泉湧名下,宋更福、宋更禄成为漳泉湧的佃户,“合义抽文约壹张”则是原先关于上湾白地4亩的契约作废。直至咸丰五年(1855)收取部分店典价钱,但尚未完赎。

(二)典。《老账》中关于典的交易用语基本为“典、典到”,如上文提到的同治六年漳泉湧典到王如珍六亩地,当取地价钱四千文,引文中“当取典价钱”的含义是应该取得典价钱4000文;引文中还提到“地内粮银三分,寺二甲起纳,神例壹亩”,表示当时发生税粮过割,漳泉湧承担国家赋税“粮银三分”以及村社内的摊派“神例一亩”,六亩土地的所有权转移至漳泉湧名下。可见典包括承担税粮的义务,在《老账》中还有漳泉湧交纳税粮的记录,如契约所示:

道光十六年十二月廿日典到卫天杰,西沟崖垴上沙地肆亩,东至夥半、南至路、北至堰,约写名字宋承继,本号每年起纳沙地银四亩,代二甲。

当取典价钱肆拾柒仟肆佰文。

自十八年十月,欠租米捌斗,欠黑豆柒斗。(抄)(落地章:漳泉湧记)[7](p868)

道光十六年(1836)年漳泉湧典到卫天杰沙地四亩,由漳泉湧号内人员宋承继书写契约“本号每年起纳沙地银四亩”即是漳泉湧以后要交纳四亩沙地税粮。同时卫天杰成为漳泉湧佃户,向漳泉湧交纳租粮抵偿借贷利息,因此有后来的欠租记录。

漳泉湧的地权交易形式中的“典”拥有活卖因素,典所转移的是债权,而活卖转移的是产权,活卖的特点是在发生地权转移的同时发生税粮过割,产权转移到漳泉湧名下。这种经营方式在嘉庆四年(1799)就已开始。如引文所示:

庙背后地十亩,价钱一百廿千文。神例六亩,钱粮三钱三分六厘;………

柳沟坡地四亩半,价钱卅五千。神例贰亩,钱粮八分四厘。

嘉庆四年十一月十六日[7](p895)。

在承担国家层面的税粮之外,漳泉湧还要承担乡村的集体活动经费摊派,“神例六亩”等就是将祭祀活动费用摊派到土地上。

将土地过割给漳泉湧时需要签订典约,成为漳泉湧佃户,需要与漳泉湧签订租约。如引文所示:

咸丰九年十月廿八日典到任学醇,邪道沟白地壹块三亩,山神庙上白地壹块三亩,四至各以旧界。地内粮银壹钱,神例六亩。

当取典价钱壹拾陆仟文。(落地章:漳泉湧记)

五年十月初一日收典价钱十六千文,抽去典、租约二张[7](p836)。

咸丰九年(1859)漳泉湧典到任学醇六亩地,典价钱是16 000文,需要交纳粮银一钱,村社摊派六亩。同治五年(1866)漳泉湧收到16 000文,典、租约二张作废即终止典租关系。

漳泉湧所用典卖方式包括离业清田、税粮过割以及村社摊派的义务,之后才是另寻佃户或者直接将其租给出典人,称为典租制,出典人以租粮支付借贷利息,即纳租抵息。为何在将土地典给彰泉涌并过割钱粮,这与当地赋税繁重密切相关,在乾隆沁州志中有一份雍正五年的“丁粮归并议”奏折,上面记载即便是丰年,种地所得也仅供给租赋,衣食尚且艰难,“一遇荒欠则官粮之拖欠遂多,故卖男鬻女以完粮者有之,减价变产以完粮者有之,将田地白与他人以免日后钱粮者有之”。[11](p76—77)雍正五年山西省已将通省丁徭摊入地粮之中,但沁县由于自身缘故,至乾隆元年仍照旧分征。

(三)卖。卖在《老账》中只有1起,卖分两种,一种是活卖即指土地产权的转移,可以回赎不拘时限,另一种是绝卖即土地所有权的完全转移,法律不允许回赎及加找。上文表格中提到,道光二十一年(1841)漳泉湧买到张如长白地17亩,地内粮银2钱,出卖价钱是118 000文,平均每亩地价11 800文,而上文提到王如章白地6亩,典价钱4 000文,每亩典价钱是666余文,卖价明显高于典价,并且张如长契约中并未表明活卖字样,且没有张如长的赎地记录,因此张如长的卖应是绝卖。

(四)回赎。押与典皆可回赎,但若出典人不能清偿债务或拖欠租粮,承典人漳泉湧可以将其土地转让给他人耕种,并且连同税粮一起过割。回赎与转让之后,土地都与漳泉湧无关。上文提到咸丰九年(1859)典到任学醇六亩地,典价钱是16 000文,同治五年(1866)收到典价钱16 000文,抽去典、租约二张,属于原价回赎。除原价回赎外,还有降价回赎、分期回赎。在74起土地交易中,只有13起土地交易终止,土地得以赎回,任学醇、曹树槐、王如璋、王峻兰、王如林、安福魁等人属于原价回赎;另有杨作栋、宋荣亮、任发旺属于降价回赎;曹树芳、郭宏贵属于分期回赎[7](p808—894)。

漳泉湧的地权交易体系是押—典(活卖)—绝卖,也可以说,沁县当地的地权交易习惯就是将典与活卖混同,从信用担保的押到离业清田的典再到土地产权完全转移的绝卖,展示的是出典人不同的金融诉求,出典人以地权为成本,获得土地权利资本化。土地作为恒产具有永恒价值,只有土地“有进有出”,土地自由交易才可以使农民得到实惠,另外在土地回赎时,多种回赎方式可以促进交易的发生,提高效率,值得借鉴。

五、税赋交纳以及村社摊派形式

(一)赋税交纳形式。沁县田赋有民地、民屯地、军屯地之分;康熙年间派粮数通征折色,上地每亩折征银四分一厘,中地每亩折征银二分八厘,下地每亩折征银一分八厘[10](p80);民屯,上地每亩征本色米五升三合六勺,中地每亩本色米三升四合二勺,下地每亩征本色米二升七合六勺;军屯,上地每亩征本色米六升,中地每亩征本色米四升,下地每亩征本色米二升九合六勺[10](p83)。另有余地,包括河滩山隅余地,每亩征租谷三升五粒二粟。顺治年实在河滩山隅余地二十六顷有余,共征租谷七十九担有余。[10](p84)

在《老账》当中,关于民赋、屯田赋、余地等都有涉及,漳泉湧交纳国家田赋的形式有四种,其中纳银有65起,纳米或粟有5起,按地亩摊派有2起,纳钱有2起。纳银属于民田赋,在《老账》当中,纳银形式最多,截至同治六年(1867),漳泉湧每年需要交纳粮银19.7647两。屯田则纳粮食,如“地内屯米三升”,余地则征租谷。

表4 粮银、社例表 单位:两

资料来源:《贰年至六年典价老账》。

在所有关于交税的内容中,坟地最为特别,由于坟地属于族产,因此比一般土地更加难以买断。咸丰元年(1851)赵如意将七亩地典给漳泉湧,得到典价钱21 500文,地内粮银捌分,由于西坡地内有墓邱六个,日后再立一个,漳泉湧并未完全获得使用权,结果是赵如意起粮银二分,漳泉湧承担粮银六分。如引文所示:

咸丰元年十二月初五日典到赵如意,罗家地白地壹块三亩……;西坡背后白地一代肆亩……;地内有墓邱六个,日后再立墓邱一个。赵如意起粮银二分,地内粮银捌分,寺二甲神例五亩。当取典价钱贰拾壹仟伍佰文[7](p882)。

(二)村社摊派交纳形式。村社摊派主要是指村社公共开支的筹集方法,社一般是源于土地神崇拜,之后泛指崇神的特定空间或祭祀社神的组织,社就成为乡村基层组织[12]。明清时期社主要是民间组织,依据功能可分为,政治性、文化娱乐性、军事性、祭祀性、慈善性等会社。[13](p1—13)社费则以亩或人丁平摊、布施化缘、变卖社产等方式筹集。《老账》中有神例、社例,但并没有区别,主要是村社文化活动的经费,而且是以甲为单位进行筹集,村社组织与里甲单位重合。漳泉湧所在里甲摊派形式及起数,主要有按地亩摊派71起,按粮食摊派1起,按钱摊派2起[7](p808—894)。漳泉湧的摊派对了解沁县当地的风俗习惯提供了历史细节。

六、欠钱欠租数量及其处理办法

《老账》当中将土地典给漳泉湧的出典有87人,其中有18人是将土地典给漳泉后将土地租回自种即典租制,向漳泉湧交租或称纳租抵息。漳泉湧所收地租形式多样,有麦、米、黑豆、钱等形式,自嘉庆元年(1796)至同治六年(1867),18位佃户欠租麦11.2石、租米32.47石、黑豆20.7石、租钱55 160文。至于佃户所欠地租是否会清偿,《老账》中并未记载[7](p808—894)。

若是佃户欠租如何处理?从《老账》中看,有三种解决办法,第一种就是订立欠租约;第二种是回收所种土地;第三种就是对欠租部分收取利息。

(一)订立欠租文约

道光二十二年四月初四日典到张旭,东沟长白地壹块三亩(四至略);沟底半块四亩……南至岩圪梁白地一代捌亩…地内粮银三钱,兴四甲神例六亩。

当取典价钱玖拾九仟文。道光二十四年十一月初五日立欠粟文约,欠租米三石七斗,欠黑豆壹石陆斗[7](p829)。

道光二十二年(1842)张旭将15亩土地典给漳泉湧,并租回自种,与漳泉湧构成典租关系;至道光二十四年(1844)年由于欠租订立欠粟文约。另外若是订立欠租文约需要担保人,比如咸丰三年福来欠租,就与漳泉订立文约,写明欠租数量,担保人为郭万都、胡世全;至咸丰七年(1857)福来所种土地转典与郭中旺耕种,应是福来没有还清,咸丰十年(1860)正伦将土地赎回。

至咸丰三年秋,租账,福来,欠米麦三石一斗,欠麦利四斗,欠黑豆五斗,约是郭万都、胡世全。咸丰七年十二月初十日转典与郭中旺承种,当收典价钱三拾仟文。十年正伦抽去文约[7](p870)。

(二)回收所种土地。当债务人无法清偿所欠地租时,会将债务人所种土地收回即由典上升为卖。上文提到,福来所种土地在咸丰七年(1857)转典与郭中旺耕种管业,并收取典地价钱30 000文,并不是严格意义上的回收土地,即是将。

道光二十一年十二月廿四日典到郭王元,都□白地壹叚柒亩……(四至略)巡畛则白地一块四亩…卫家坟白地壹块四亩…宋家台上白地贰块拾亩…地内粮银玖钱七分四厘,羊五甲神例贰拾三亩。

当取典价钱贰佰三拾捌仟文。

自二十六年十一月初八日面算欠租麦子贰石贰斗,欠米三石四斗,欠黑豆一石四斗,收耕地十三亩[7](p861)。

在道光二十一年(1841)漳泉湧典到郭王元土地25亩,郭王元租回自种,与漳泉湧构成典租关系;在道光二十六年(1846)“面算”即订立口头文约,当面算清郭王元所欠地租,处理办法就是“收耕地十三亩”。

(三)对欠租部分收取利息。如上文提到的福来欠账有“欠麦利四斗”的记载,就是对所欠租麦收取利息。在《老账》中只有2起土地交易收取地租利息,另外一起是道光二十三年(1843)漳泉湧典到刘通余,则凹白地三块四亩,自二十六年秋欠租麦利肆斗、欠米四斗、欠黑豆四斗、有租约[7](p866)。由于信息记载并无完整,欠租利率留待以后考证。

传统社会土地经营具有以地为锚,纳租抵息的特点,在广义上,佃户租种地主的土地,其所交纳的地租可称之为土地利息。沁县农人将土地典给漳泉湧后,获得一笔典地价钱,再租回自种,其所交纳地租就是典价钱的利息。在《老账》中地租价格记载只有1例,如:秦福星,九年十一月初六日,取钱三拾仟文,有典约,租钱四千二[7](p883)。秦福星在咸丰九年(1859)将土地典给漳泉湧,获得30 000文,并立典约。租钱是4 200,其借贷年利率就是14%。与同时期的山西地区动辄年利30%—50%的谷物借贷利率相比[14](p184—187),以地为本借贷还息对百姓有利。

七、余论

明清时期地主制经济发展至成熟,农村承担大部分的生产功能,土地是重要的原始资本积累工具,商业资本与金融资本凝聚在农村之中,而多数城市只承担交换与消费功能。晚清以来城市生产功能强大,大量的货币资本通过各种渠道从农村中抽离,民国时期城市的畸形繁荣,农村的破败不堪,说明三位一体渐趋消亡;新中国成立后的土地改革以及计划经济则直接导致自古以来的三位一体消失,代替的是以国家意志主导的集体化形式的三位一体即合作社,这种合作社式的三位一体并没有完全承担生产消费等事宜;改革开放以来,中国农业再次小农化,在当下重新出现了明清以来的三位一体经营模式都说明农业有其自身的发展路径,农业长周期、低利润的特点决定了必须依靠商业、金融业等高积累、高周转的货币资本才能发展。

相对于农业,商业资本经营形态更加高级,而金融业位于市场经济顶端已是学界共识。在明清时期,三位一体的经营模式并没有导致货币资金脱离土地,商人、地主取之于土地、用之于土地,在土地中提取原始资本积累的同时将货币资本投入土地,资本的双向流动维持了小农经济的繁荣。

目前小家庭经营模式占主流地位,在机械化与规模经营基础上的再小农化趋势将长期成为主要经营模式[15](p32—39);至于允许土地私有,建立土地自由交易制度,部分学者认为私有化会造成失地农民,当下的土地承包制可以保证农民在资本家面前有退路[16](p15—18)。而自改革开放以来,中国取得瞩目成就的原因,有学者认为是“无剥夺的积累”即相对于英国的资本家将土地圈占,造成大量失地农民,中国没有出现失地农民,而是既有土地又出卖劳动力的农民工[17](p10—30)。笔者认为在保持农村土地集体所有制的前提下,制定多种土地流转政策,包括押、典、绝卖以及土地回赎措施,解决市场信息不对称带来的交易障碍,激发效率促进公平,为农人提供更加便利的融资渠道,解决农人“借贷无门”的囧境,建设和谐稳定的乡村社会;同时增加农民收入,发展当地经济。

十九大以来,乡村振兴战略的制定实施,农业农村优先发展的方针,所需要解决的重要问题就是货币资本“可上可下”即货币资本即要流向城市,又要流向乡村,将农村土地市场与城市土地市场结合起来,引导金融业、商业等各行业的货币资金流向农村土地。同时要加快农村土地确权政策的落实,减少交易成本,提振市场信心。漳泉湧的案例当能为学界提供一些参考。[基金项目:2018年度河北大学研究生创新资助项目“清代民国华北农业生产方式变迁——晋商土地经营资料整理研究”阶段性成果(hbu2018ss50)]