浅析中日高等新闻教育与理念异同

2019-10-21陈曦子

陈曦子

摘要:教育理念涵盖教育思想、教育信念,外在表现出既直观且抽象的特性,于教育实践具有指导意义。高等新闻教育理念体现的是世界各国发展新闻教育的理想范型,也反映出新闻教育者在长期实践中积累形成的价值取向。通过对比中日两国高等新闻教育专业的培养方案以及办学宗旨,发现两国间存在显著差异。日本强调教养教育,在培养专业专精人才的同时,更重视培养成熟的社会型人才。中国的高等新闻教育主要以业务能力为中心,在非专业性的通识教育上有所欠缺。通过对日本高等新闻专业的考察与对比,重新审视我国高等新闻教育的理念,提高对新闻伦理准则、新闻自由的重视,让高等新闻教育发展为通识教育,是十分符合当下信息社会发展需要的。

关键词:高等新闻教育;中日对比;通识教育

高等新闻教育是高等教育系统的重要分支,也是新闻事业的重要组成部分。近十几年来,我国的高等新闻教育进入了大规模、高速度、多元化的发展时期。截止至2018年12月底,我国单设有新闻学专业的高等院校就有323所,而包括二级各专业在内的设置点则超过800个,在校学生超过15万人。在我国整个新闻学科的发展过程中,新理念、新观念的树立、课程结构、实施方法的更新也大大推动了学科整体发展的现代化与国际化。而邻国日本的高等新闻教育发展则与中国类似,肇始于报业史。在发展初期继承了德国、英国的传统,二战以后则接受美国的影响,逐步形成了颇具特色的教育模式,为此后日本的新闻事业发展起到了重要的推动作用。

高等新闻教育研究事关新闻事业发展大计,亦是各国高等院校发展中的重要课题。笔者选取暨南大学新闻学专业,同志社大学传播学专业为实例,采用实证考察和分析的方法,对其教育理念、培养方案、课程设置等方面进行对比考察,发现中日新闻类专业的本科人才培养,在教育理念、培养目标、培养过程和师资结构等方面都存在显著差异。

一、教育理念释义

教育理念外延较宽泛,是反映教育领域内各个运行要素:如教育制度、培养目标、培养方式诸概念共性的普遍概念或上位概念,涵盖有教育的思想、观念、主张、看法、认识、理性、信念,其理念本身也包含了上述诸概念的共性。教育理念通过外在形式表现出既抽象又直观的特性,外在形式如教育的宗旨、使命、目的、理想、目标、要求、原则等。教育理念之于教育实践,具有引导定向的意义,是“一定人才培养模式建立的理论基础和依据”。(1)

而从本体论、认识论的角度来看,教育理念是世界各国关于教育发展的一种理想的、永恒的、精神性的范型,反映的是教育的本质特点;是教育主体在教学实践及教育思维活动中形成的对“教育应然”的理性认识和主观要求。长久以来,教育理念都是教育思想家乃至各国各民族长期蕴蓄并形成的教育价值取向的反映、体现与追求,是关于教育发展的一种理想性、精神性、持续性和相对稳定性的范型,具有导向性、前瞻性、规范性的

特征。(2)

二、中日高等教育研究现状

高等新闻学教育的教育理念呈现的是各国多元化的新闻教育思想,而中外高等新闻教育的比较研究,在我国的新闻研究领域也逐步受到重视。有关中日高等新闻教育的对比研究,可在中国知网上搜索4114篇,其中,单独以“日本新闻教育”为题的成果达3832篇,占绝大多数。可见中日对比研究尚未受到充分重视。另一方面,日本国立国会图书馆数据库中与“新闻教育”相关的成果仅有353篇,但最早的成果可追溯至1900年。可见,日本的新闻教育研究起步比中国更早;然以“日中新闻教育”为关键词查询,却无任何结果,数据库只提供15篇“日美新闻教育”、17篇“美国新闻教育”成果为参考。由此可见,日本的新闻研究领域中,对高等新闻教育的关注度十分低下。

综上所述,中日两国在高等新闻教育与中日对比研究方面未展现太多笔墨,然笔者仍从仅有的少数文献中发掘出对本文具有指导意义的成果。如日本龙谷大学教授卓南生(3)曾就“日本的大众媒介是怎样报道亚洲的”等问题进行详细剖析;另一位学者马嘉(2006),则在博士论文《重学轻术:论日本高等新闻教育》中阐述了日本高等新闻教育的特有体系和主流理念的形成。他指出:日本的高等教育深受德国古典大学理念影响,其新闻教育也与德国古典大学传统的“重学轻术”新闻教育理念密切相关;……其独特的现行教育制度及其发展趋势,不仅对日本岛国的新闻教育健康发展有益,对于研究世界性新闻教育的特点、警醒中国高等新闻教育都具有重要的现实意义。(4)

三、暨南大学新闻学专业

我国的高等新闻教育肇始于20世纪初期。1918年10月14日成立的“北京大學新闻学研究会”标志着中国高等新闻教育的开始,该学会的宗旨是:研究新闻学理论,增长新闻经验,以谋新闻事业之发展。此后各大学兴办的一系列报学系或新闻学系都以直接服务报业界为理念。当时建立的这些新闻系科,培养了相当数量的新闻人才,在一定程度上适应了当时我国新闻事业发展的需要。暨南大学,便是我国最初建立新闻系学科的大学

之一。

我国高等新闻教育理念历来非常重视新闻技能培训,虽然现在各高校在办学层次上开始“重视学术研究”,但对于新闻传播学教育理念的基本内涵并未改变。暨南大学基于国内新闻传播学教育几大名校之一的地位,实施“侨校+名校”的发展战略,确立了“培养具备系统的新闻理论知识与专业技能、宽广的文化与科学知识,熟悉新闻传播规律、新闻政策法规和传媒经营管理,掌握采、写、编、评、摄专业技能和新媒体技术,在德、智、体、美等方面综合发展的复合型新闻传播专业人才”的培养目标。(5)

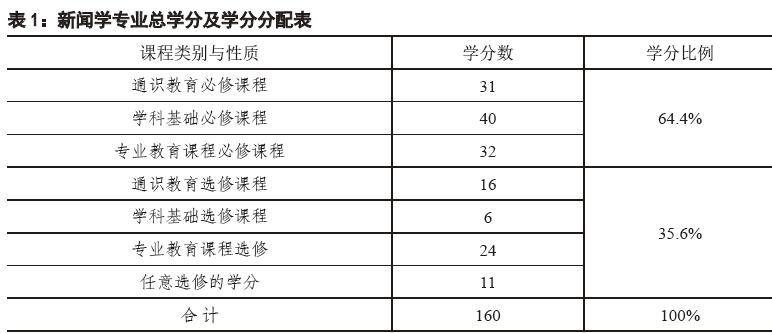

以暨南大学的新闻学专业为例,其学科设置中的学分比例及要求是:该专业学生应修满总160学分,其中必修课内地生需修103学分,占总学分的64.4%;港澳台生必修课需达97学分,占总学分的60.6%;不足学分由所修选修课学分补足。(6)

新闻学专业的课程设置则包括学科基础必修课与专业必修课。学科基础必修课有:现代汉语I、II、基础摄影、新闻学概论、古代汉语、中国古代文学、广告学概论、广播电视概论、统计学、文艺美学等18门课程;专业必修课则有:新闻采写I、II、中国新闻传播史、专业新闻与深度报道、新闻编辑、毕业论文等9门课程。新闻学专业总学分与学分分配图解具体如表1。(7)

此外,作为国家“211工程”重点建设的综合性大学,暨南大学还肩负着“华侨最高学府”的重任。因此,暨南大学始终坚持与发扬我国新闻传媒教育重视实际操作、强化能力培养的优良传统,并将这些要求具体体现在以下几个层面(8):

1.正确理解马克思主义新闻思想,熟悉现行新闻政策、法规,对新闻传播工作具有坚定的社会责任、理想信念和职业素养。

2.具有较为广博的文学、历史、哲学、政治、经济、法律、社会学等人文社会科学基本知识和一定的自然科学知识,能结合所学知识对社会现象做出科学合理的分析和判斷。

3.具备良好的专业实践能力,熟悉国内新闻工作现状与发展趋势,能熟练使用现代传播技术从事新闻采访、写作、编辑、评论、摄影及传媒经营管理等活动。

4.具备良好的社会实践能力,能独立进行调查研究等社会活动。

5.有较强的口头和文字表达能力,善于与人沟通与合作,能够以健康的心态适应环境的变化,融入社会和工作岗位。

6.能较熟练地掌握和运用一门外语,能为毕业后用外语进行采、写、编、译等业务活动奠定良好的基础。

7.具有健全的体魄,达到“学生体质健康标准”。

8.鼓励学生参加新闻学、传播学的相关讲座,了解业界和学界的前沿动态,开拓视野,增长见识。

四、同志社大学传媒学专业

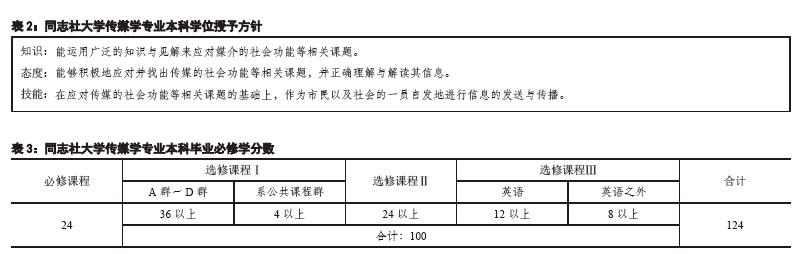

同志社大学由日本近代著名思想家新岛襄创立于1875年,同志社大学的新闻学专业正式创立于1948年。随着媒介技术的迅速发展,日本社会对高等新闻教育提出了全新要求,为了向媒体提供具有一定实践技能的新闻人才,2005年,同志社大学新闻学专业正式升格为传媒学系。这个改组后的社会学部传媒学系以“媒体与新闻事业”、“信息与社会”、“传播与文化”三个方向为主线并相辅相成。传媒学系继续秉承以往新闻学传统的媒介批判精神,通过提高学生媒介素养来履行高等新闻教育为社会服务的职能。在“重学”还是“重术”两种不同理念的冲突中,同志社大学选择了“调和式”的符合时代要求的态度。以此为出发点,同志社大学的传媒学专业在新闻学教育的理念传承、课程设置等方面有其独到之处,从表2的学位授予方针及具体内容中,可见其独特个性。

此外,“以批判的视角审视媒介本质,坚持把学术研究放在首位,培养具有媒介素养的国民以保障媒体履行社会责任”的教学理念,也具体落实在了同志社大学传媒学专业的本科课程设置、教学内容、教学方法、师资配备等诸多方面,使得其专业个性鲜明:整体学分数少,仅100学分;其中,必修课所占比例仅为24%。(见表3)

然而,不仅同志社大学,从日本高等院校的新闻教育系统整体来看,我国高等新闻教育中常见的采写、编辑、评论等新闻记者的业务能力教育,从未踏入过日本的大学讲堂。虽然随着信息技术的飞速发展,新闻学学科与研究领域逐步泛化。日本的学院派学者却认为:

在为适应信息社会的需要而逐渐扩散、细化的大众传播学、社会信息学之中,功利性的合作研究增加,围绕话语展开的新闻学研究在不知不觉间被弱化。而积极从事大众传播学、社会信息学、媒体学研究的大学则标榜自己通识教育的特征,突出培养具有媒体素养和批判精神的公民的基础修养教育目的。

由此可见,日本的新闻学教育者们一直有着排斥新闻业务教育进入大学讲堂的传统,并普遍认为大学“不是新闻记者的培训班”。虽然,他们可以接受新闻学的媒介素养教育转向,认可提高媒介素养可进一步发挥新闻教育批判媒体的作用,从而能继承传统新闻学的价值追求;但他们在主张大学可进行产学协同的同时,仍坚持认为,高等新闻教育的培养方针仍应以新闻理论、新闻伦理为主要内容;换言之,即便接受了媒体企业的经济资助,大学也仍然要以学术自由为核心价值取向。

五、结语

总体来说,造成中日两国高等新闻教育理念根本差异的原因,除了两国高等新闻教育在发展历史进程中所受到的外来影响存在较大差距之外,还在于两国学界业界对专业型人才的需求与培养上有着根本性的差异。

值得关注的是,与日本高等教育系统中的通识教育内涵相比较,我国现有的高等教育通识教育课程涉及面仍有限,主要分布在思政、外语、汉语、体育四大课程之中,其本质实际上与传统的公共课无太多变化。换言之,我国的高等新闻教育在未来的发展进程中,不仅要秉承一贯的传统注重新闻专业能力的培训,也同样需要重视非新闻专业如哲学、法律、经济学、心理学、甚至自然科学等层面的通识教育,这对于提高新闻专业学生的个人综合素质、加强我国未来新闻从业者的基础知识面和业务“后劲”无疑是非常有益的。

注释:

张相乐.关于本科专业人才培养模式改革的思考[J].石油教育,2004(1)

韩延明.理念、教育理念及大学理念探析[J].教育研究,2003(10)

卓南生教授,1942年生于新加坡。1966年赴日本攻读新闻学,毕业于早稻田大学政治经济学院新闻系,获立教大学博士学位。曾任新加坡《星洲日报》社论委员兼执行编辑、《南洋·星洲联合早报》东京特派员和东京大学新闻研究所副教授,现为日本京都龙谷大学国际文化学院教授。

马嘉.日本新闻教育制度解读[J].现代传播,2006(2)

暨南大学新闻与传播学院.实验教改[EB/OL].http://xwdj.jnu.edu.cn/mtsy/news.asp?newsPath=324/W_6923_43206(2015)

暨南大学新闻与传播学院 新闻学专业本科人才培养方案(内招生)、(外招生)2015

暨南大学新闻与传播学院 新闻学专业本科人才培养方案(内招生)、(外招生)2015

暨南大学新闻与传播学院 新闻学专业本科人才培养方案(内招生)、(外招生)2015

参考文献:

[1]韩延明.理念、教育理念及大学理念探析[J].教育研究,2003 (10).

[2]和田洋一,吴文莉译.新闻学概论[M].北京:中国新闻出版社,1985.

[3]暨南大学新闻与传播学院 新闻学专业本科人才培养方案,2015.

[4]同志社大学官网.学校概况[EB/OL].http://www.doshisha.ac.jp/information/index.html(2015).

[5]暨南大学新闻与传播学院.实验教改[EB/OL].http://xwdj.jnu.edu.cn/mtsy/news.asp?newsPath=324/W_6923_43206 (2015).

[6]马嘉.日本新闻教育制度解读[J].现代传播,2006 (2).

[7]马嘉.重学轻术:论日本高等新闻教育[D].华中科技大学,2006.