胆囊炎合并胆结石行胆囊部分切除术的效果观察

2019-10-21朱志成

朱志成

【摘 要】目的:探究胆囊炎合并胆结石行胆囊部分切除术的效果观察。方法:本研究涉及对象为2015年3月至2018年3月期间本院收治的胆囊炎合并胆结石患者68例,将68例患者进行随机分组,分为常规组与干预组,每组39例,给予常规组胆囊切除术,给予干预组胆囊部分切除术,对比两组患者治疗情况,进行统计学分析。结果:干预组患者手术时间、术中出血量、并发症与住院时间低于常规组,P<0.05。结论:胆囊炎合并胆结石患者应用胆囊部分切除术治疗,缩短治疗时间,减少术中出血量,降低并发症,治疗效果显著。

【关键词】胆囊炎合并胆结石;膽囊部分切除术;胆囊切除术;

【中图分类号】R73 【文献标识码】A 【文章编号】1672-3783(2019)04-0041-01

胆囊炎为临床常见疾病,因细菌感染胆囊出现炎症而发病,常合并胆结石,表现为恶心呕吐、发热等[1]。临床在治疗胆囊炎合并胆结石常采用手术治疗,如胆囊部分切除术、胆囊切除术等,不同术式治疗效果不同,本文将以68例患者为对象,探究胆囊炎合并胆结石行胆囊部分切除术的效果观察。

1 资料与方法

1.1一般资料

本研究涉及对象为胆囊炎合并胆结石患者68例,研究时间为2015年3月-2018年3月,分为常规组与干预组,每组39例。常规组,男、女患者分别为20例与19例;年龄在28~63岁之间,平均年龄为(47.85±5.61)岁。干预组,男、女患者分别为21例与18例;年龄在29~61岁之间,平均年龄为(47.56±5.32)岁。将两组患者的一般资料使用统计学软件对比分析,P<0.05。

1.2方法

1.2.1常规组

给予常规组胆囊切除术:行全麻操作,选择右上腹的位置做切口,逐一切开直至进腹,观察腹腔情况,探明胆囊三角的解剖关系,使胆囊充分暴露,由胆囊管开始,从上到下剥离胆囊;若周围结构不清,可从胆囊底部由胆囊至胆囊床剥离,随后做胆囊管处理。最后缝合并置管引流

1.2.2干预组

给予干预组胆囊部分切除术:行全麻操作,选择右上腹的位置做切口,逐一切开直至进腹,观察腹腔情况,探明胆囊三角的解剖关系,使胆囊充分暴露,将胆囊底部切开,取净结石,取胆囊的颈部、体部与底部前臂,进行切除,将肝脏紧邻后壁保留。切除操作结束后,使用电刀对胆囊粘膜搔刮,使用酒精与石碳做黏膜处理。由探针引导,缝合胆囊管,注意避免造成胆总管损伤,随后缝合并置管引流。

1.3 观察指标

对对比两组患者的手术情况,进行分析。

1.4统计学方法

本组实验涉及到的数据信息统一采用SPSS20.0软件进行分析,术中出血量、住院时间用t检验,用均值标准差表示,并发症发病率用X2检验,用%表示,组间比较,差异显著性水平均为:P<0.05。

2 结果

2.1两组患者手术情况对比

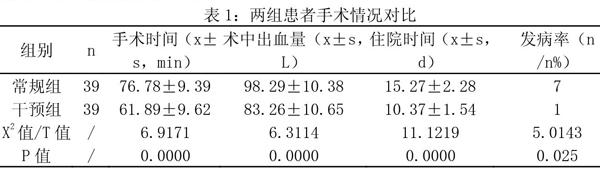

如表1所示,干预组患者的手术情况,包括手术时间、术中出血量、并发症与住院时间低于常规组的手术情况,P<0.05。

3 讨论

胆囊切除术是一种胆道外科常见手术,其治疗效果显著,手术操作规范,后期效果也较为满意,常用于治疗急性胆囊炎、胆囊结石、胆囊隆起性病变等。近年来,在临床的不断实践中,部分患者使用胆囊切除术治疗时,出现切除困难等现象,不可一味进行全切[2],不仅延长手术时间,还使术中的出血量增加,手术风险也随之增加,不利于患者的治疗。为解决胆囊切除术在实际操作中遇到的苦难,胆囊部分切除术被提出。胆囊三角区是由右肝动脉、胆总管与右肝管组成,对于其出现的组织粘连与慢性炎症等情况时,解剖发生变异[3],行胆囊切除术时容易损伤组织。针对此现象,胆囊部分切除术可有效避免手术损伤。通过使用CT、MRI、B超等影像学进行检查,根据患者的实际情况,针对胆囊三角区关系,使用胆囊部分切除术进行治疗。

本次的研究表明,行胆囊切除术的干预组患者在手术时间、术中出血量、并发症与住院时间方面与行胆囊部分切除术的常规组进行对比,结果干预组的手术时间、术中出血量、并发症与住院时间方面均低于常规组,P<0.05。

综上,胆囊炎合并胆结石患者应用胆囊部分切除术治疗,缩短治疗时间,减少术中出血量,降低并发症,治疗效果显著。

参考文献

[1] 刘明,马晓.胆囊部分切除术治疗胆囊炎合并胆结石的效果评价[J].东方食疗与保健,2017,(11):103.

[2] 张鹏.腹腔镜胆囊切除术与小切口胆囊切除术治疗胆囊炎、胆结石的疗效比较[J].实用中西医结合临床,2017,(6):113-114.

[3] 倪明良.腹腔镜胆囊切除术治疗急性胆囊炎合并胆结石患者的效果观察[J].医疗装备,2016,(24):117-118.