五位寒门大医

2019-10-18韩小蕙

韩小蕙

先要考上燕京、北大、南开等大学读3年预科,毕业成绩合格后,再以极其高难度考试考入协和医学院,在本部这里读5年,共费时8年,庶几是全中国学制最长的院校了。而且老协和的学费是很贵的,每学年要100块大洋(当时的北平6、7美分就能买1斤苹果)。那么,能走进协和的都是富家子弟吗?穷人家的青年才俊就没有一点儿希望了吗?

回答是:不尽然!

考入协和医学院以后,院方对优等生的奖励是很高的,在一、二、三年级结束时,每年要评选出两名优秀生,免交下一年的全额学费。此外,协和医学院还设立了“文海奖学金”,每年评选1名最优秀的毕业生,可得到500银元的奖金,这在当时相当于一个助理住院医生一年的工资。林巧稚大夫和她的侄女婿著名儿科教授周华康大夫,都曾于毕业时获得了该项奖学金。曾任中国医学科学院副院长的内科学及血液学家鄧家栋大夫,也获得了1933年的“文海奖”,还清了上协和医学院交纳学费的所有欠款。

如此,从老协和走出来的大神大医名医,也有不少位是贫寒子弟。在我们协和大院住过的,最有名的是下面这五位:

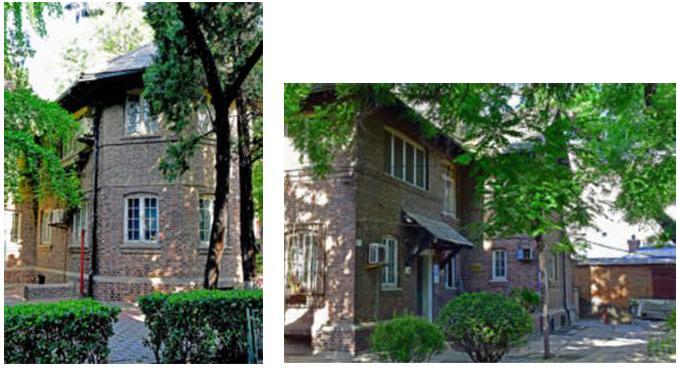

43号楼在协和大院最靠大门口西侧,先后住过裘祖源和宋儒耀两位寒门大医。吴德诚大夫一家也住过多年。 韩方生 摄

( 一 ) 张鋆 (1890 — 1977)

张鋆在协和大院被称为“老爷子”,当然是背后的称呼,当面是没人敢如此放肆的。说来在我们大院里地位最高的,既不是最著名的林巧稚大夫,也不是黄家驷院长,而却是这位张鋆老爷子。年年五一、十一,都会有小轿车接他上天安门去观礼,当年小姑娘的我,曾好几次看见老爷子穿着笔挺的西装,像一块直上直下的木板一样,笔挺地站在大院门口等车,脸上仍是他那一副没有表情的表情。

这位永远不苟言笑的大解剖学家,在我的小心眼儿里,似乎就是唐·吉珂德的化身,身材瘦长,脸型瘦长,不怎么出现在大院里,出现了也不与别人搭腔,兀自走自己的路。我那时不明白他的地位为什么那么高?及至成人以后才了解到,20世纪40年代,他曾以中国人脑沟回模式的科学事实,回击了帝国主义分子污蔑中国人种“低劣”的谬论。新中国成立以后,他出任全国人大常委(此便是他上天安门的原因),官至中国医学科学院副院长,但他本质上永远都是一位大医学家。

张鋆老爷子1890年生于浙江省平阳县鳌江镇,一个依山临海的小地方。其父张邦安读过几年书,为人正直本分,在镇上一家小商店做店员,以此维持全家生计。在张鋆11岁的时候,父亲死于霍乱,从此,张鋆和弟弟张榕(原广西医学院院长,教授,已故)靠母亲替人缝补浆洗,艰难度日。兄弟俩都自幼聪慧,特别是老大张鋆,4岁即能朗读堂屋中的对联,深得父亲挚友、私塾先生陈仲芸的钟爱,于是陈免费教他读书,这是一位富有爱国精神的士绅,经常以“甲午战争”中清军北洋水师全军覆没,满清朝廷签定丧权辱国的《马关条约》为例,教导张鋆“天下兴亡,匹夫有责”,使他在幼小的心灵里萌发了长大当海军的志愿。

结束私塾教育后,张鋆顺利考入平阳县高等学堂(高小),1904年毕业。陈仲芸先生鼓励他东渡日本留学,不仅倾囊相助,还亲自组织了一个带有募捐性的组织,替他和家乡的学子们募捐。1905年春,张鋆带着家乡父老资助的100块银元,东渡日本求学,先是在东京海成中学读书,主要补习日语及数、理、化知识,翌年以各科优秀的成绩毕业后,报考了海军专业。但他的数次努力均告失败,因为那时凡涉及军事的专业,日本学校均不收“支那”学生。于是,在“医学救国论”思想的影响下,他决定改学医学。

解剖学家,医学教育家 张鋆

1906年张鋆考入日本慈惠医科大学,该校是以日本皇后之名创办的,属英美系,延聘英美籍教师,采用英美教学体系,并全部用英文授课,因此张鋆虽是在日本读书,接受的却是英美式的教育,这对他日后的成长颇有裨益,后来学成回国以后,他曾任教于多所学校,不论是“东洋派”还是“西洋派”把持的学校,他均能执教。不过刚入校时的日子真是艰难,不是官费生,又缺乏经济来源,因此除设法干点零活外,他还给中国留学生中的富家子弟整理房间、买菜做饭,以此挣点生活费。当时年仅16岁的他身材瘦小,每天都比别人起得早,睡得晚,默默承受着生活和学业的重压,孜孜矻矻,咬紧牙关坚持着。以后他通过考试取得官费生资格,仍然没放弃勤工俭学。在整整6年时间里,张鋆各科成绩优秀,年年名列前茅,为人羡艳,誉满全校。

1911年辛亥革命胜利了,张鋆也从慈惠医科大学毕业,欢欣鼓舞地回到祖国。先在家乡行医,1913年应聘到江西医专任教,从此开始了他60余年的医学教育生涯。1921年得到洛克斐勒氏基金会资助,赴美国哈佛大学医学院进修,在著名解剖学家W.H.Lewis指导下专攻人体胚胎学。

两年后张鋆结束进修回到祖国。1928年起到了上海,在中国人办的第一所医学院——国立中央大学医学院任教育长、解剖学教授,不久学校改建为国立上海医学院。建院伊始,行政事务繁重,许多工作,如人员安置、设备添置、人才培训等都要从头做起。他秉公办事,平民作风,平易近人,因而颇得人心。张鋆教育长还亲自担任人体解剖学、组织学、胚胎学的教学工作,听他的课简直是享受,他国文功底深厚,语言逻辑严谨,表达力很强,又精通日、德、英三国文字,因此讲课时不仅表达自如,而且旁征博引,深入浅出,枯燥的解剖学等课程经他讲授,学生们都听得津津有味,欲罢不能。最神的要数他在黑板上画图,堪称绝杀,课讲到什么地方需要用图像表示了,他便随手画出来,两手左右开弓,几分钟内同时完成,准确无误,令学生们满堂惊倒,咂咂赞叹,佩服终生。然而“老古板”的他对学生们的要求非常严,每堂课前必要口试并将成绩记入成绩册;对学生作业及考试的错处,都要一一订正,不许丝毫马虎。因此他的学生们在校期间,都打下了良好的基础,后来中国现代著名的解剖学家张岩、齐登科、王有琪、郑思竞等,都是被张鋆先生这么严格地训练出来的。

1932年“1·28事变”,日本侵略军发动了淞沪战争,完全摧毁了上海医学院的吴淞医学基地。次日,张鋆不顾生命危险,踏着战火余烬,只身绕道赴吴淞,抢救残存的切片、模型、显微镜等公物,个人物品一件也没拿。那时正值寒冬腊月,他一家八口靠借的几条毯子才度过了难关。为保存学校,不使学生失学,张鋆教育长奔走联系,借用房屋,维持办学。他还积极参加抢救伤兵和难民工作,一面亲自给伤员治疗,一面四处奔走募捐。

1933年张鋆再度获得赴美留学机会,到纽约大学理学院生物系和卡内基研究所主攻人体组织学,并以连续发表了胚胎心脏、心血管、心中隔及瓣膜的发生、形态及血液动力学的关系等一系列论文,当选为历史悠久、对学术水平要求甚严的美国解剖学会正式会员。一年后回到中国,先后发表了《培养组织之创伤治疗》等论文,该文乃是中国最早的组织培养文献之一。

1937年,张鋆率先将组织培养方法介绍到国内。抗日战争前夕,他一边组织师生员工分批去重庆建校,一邊在上海市内坚持办学,并收容失学青年准备带往内地。1940年张鋆在《美国解剖学杂志》发表了《脂肪细胞的发生》一文,这是他在极端困难的条件下,在中国率先开展建立组织培养技术,在脂肪细胞的发生方面取得的重大成果。1941 年是个值得特别纪念的年份,张鋆与他的助手齐登科在《美国人类学杂志》上,发表了他一生中著名的《中国人脑沟回的模式》论文,驳斥了一些西方学者认为中国人为“劣等民族”的谬论,该文引起了非常大的轰动,影响深远,直达几十年后的今天。

1945年“8·15”日本宣布无条件投降,身陷“孤岛”8年的张鋆,将一所基本完整的医学院交给了国家。1947年他作为“借用教授”到刚复校的北平协和医学院任教,从此再没离开协和。他以娴熟的英语、高超的教学水平,独自开设了人体解剖学、组织学、胚胎学、局部解剖学、人类学等五门课程,不到一年就被医学院正式聘为主任教授,并成为协和医学院解剖学系的第一位中国籍系主任。

1951年1月20日,中国人民解放军正式接管了北京协和医学院。在召开全国政协会议期间,北京市政府曾向协和医学院借房安置外地代表;抗美援朝期间,又提出安排病床治疗志愿军伤员,德高望重的张鋆对共产党尽管还不了解,但欣然同意,其政治态度在当时影响很大。20世纪50年代初他作为慰问团第一分团团长赴朝慰问,除支援志愿军购买飞机大炮外,还积极组织解剖学系的工作人员,亲自制作教学用的组织切片出售,将全部收入捐给国家……

张鋆老爷子住的联排小洋楼后门 韩方生 摄

科学家就是科学家,特别是医学家,必须实事求是,来不得半点虚头八脑。张鋆老爷子身边的人、包括协和大院的人都“怕”他,一是他总是那么一张话少的严肃脸,但主要的还是他为人耿直,治学认真,从不说违心话,更不办违心事。20世纪50年代苏联的“活质学说”风行一时,他却不以为然,那时他正担任《中国解剖学报》主编,刊载了一篇论点不同的论文。有朋友替他担心后果,他却坦然地说:“科学理论岂能人云亦云?只有实事求是,才能无所畏惧。”后来风靡一时的“活质学说”果然站不住脚,连苏联科学界最后也予以否定了。20世纪60年代,朝鲜的金风汉博士声称发现了经络的“小管”和“小体”,这在当时是一个“天才、划时代”的发现,轰动朝鲜,轰动全世界,获得了国家最高发明奖。我国出于政治考虑,也认可了他的发明,当时特别派出一个专家小组赴朝学习,但去后一眼就看出来是伪科学。出于友邦关系,我国《人民日报》也曾给予报道。协和的某些专家出于政治考虑,也跟着吹捧这一“伟大发现”,但病理学家胡正祥和解剖学家张鋆等坚持反对意见。张鋆老爷子一点不客气,手杖往地板上一跺:“老夫一辈子搞解剖,凡是人身上的东西,还有什么没有研究过的?要真有经络实体,二十年前我就发现了,还会搁到现在?”他指着那几位唱赞歌的专家,一句一顿地说:“不要跟风,不要瞎说,更不要讨好谁。科学就是科学,是要用事实说话的!”后来经过国际上的广泛研究,所谓“划时代的发现”被否定了。

“文革”初期,张鋆就作为“反动学术权威”,被宣布靠边站了。对这样的“大革命”,他非常不满,在给一位下放干部的信中直言不讳地写道:“要搞医学基础理论的人包治百病,要搞理工科的人保修一切机车,这不可能。”但由于他“出身好”,为人一贯清廉、正直,所以单位的“财权”仍交给他管理。有一次,一个造反组织找他报销单据,老爷子认为经费使用的去向不明,坚决不予报销,造反派楞是一点辙都没有。“反动学术权威”压住了造反派,在当时真是一件逆天的怪事,可这怪事发生在张鋆老爷子身上,大家又都觉得很正常——在所里,张所长一向严以律己,秉公办事,坚持真理,廉洁自持,从不占公家的便宜;在家里,老爷子一辈子坚持简朴的生活,不抽烟,不喝酒,从来不带家人上外面饭店吃饭,还一直坚持自己为儿女们理发,自己修补家里的生活用具……简直就是共和国的一个模范公民。当年我还是年纪小,不记得张鋆教授的夫人是谁、长得什么样子了。后来有大院里的“大孩子”告诉我,张鋆是在1915年25岁上,由他母亲做主,与家乡姑娘余韵芳完婚的,妻子生于小康之家,祖父思想开明,允许她从小不缠足并读书识字。这位余夫人一生相夫教子,对丈夫帮助很大;张鋆在这个旧式婚姻中,也是中规中矩地做好了一位模范丈夫,一辈子忠于夫人,白头偕老。

1977年,熬过了十年浩劫的张鋆教授,犹如枯木逢春,以87岁高龄,扶杖出席了中华医学会举行的座谈会,并积极呼吁恢复中国解剖学会。是年12月,在他病危时还拉住有关工作人员的手,谆谆说:“要积极恢复学会,不要让学会在我们手上断线。”

1977年12月27日,这位令人敬仰的医学家、科学家与世长辞,像他生前一样,静静地离开了协和大院——这是他一生中居住时间最长的家。这老爷子,真有点唐·吉珂德的骑士风度。他用自己的高尚人品,为协和大院留下了一块丰碑,令后人永远高山仰止。

( 二 ) 裘祖源 (1904 — 1988)

洋气啊,这是1951年的一个小型圣诞节晚宴,是在协和大院43号小楼、结核病学家裘祖源大夫家举行的。到会嘉宾是一群协和医院的教授和大医,基本上都是从美国回来的海归,据老人们讲,在大院的干部楼盖起来之前,海归们每年都要举行圣诞节晚会。

和外面的北京城不同,这里完全是另一个洋范儿的世界:一层客厅和饭厅的双扇玻璃门被打开了,整个一层成为一个大厅,摆满了圣诞树、鲜花、红葡萄酒、三明治、蛋糕、糖果,教授和大医们在欢歌笑语,不时飙出一串串英文,这是他们一年当中难得的放松时刻;小孩子们个个得到了圣诞礼物,兴奋地拎着红色“大袜子”疯癫……窗外,一栋栋安谧的小洋楼静立在白雪中;马路对面不远处,即是教授和大医们工作的协和医院,此刻在那绿色琉璃瓦大屋顶的下面,还有不少窗户里散发着温暖的灯光;胡同里,有老百姓穿着厚厚的棉袄,踏着昏暗的路灯匆匆往家赶;大街上,还有人力车夫拉的洋车在跑动……刚解放不久的北京城,黑白照片的记忆里,留给我们如许的一幅幅场景。

裘祖源大夫是著名的结核病学家,中国防痨事业创始人之一。1931年协和医学院毕业,获医学博士学位。1931-1933年任北平协和医院内科住院医师。1937-1939年留学美国明尼苏达州立医学院,并到美国东部、英国、法国、瑞士、意大利考察结核防治工作。1939年回国并回到协和就职。1947年后,历任协和医学院教授、教务长,协和医院代理院长,北京结核病研究所副所长、研究员,中国防痨协会副理事长,中国科学院生物学部委员。

吾生也晚,1955年裘祖源调到北京结核病研究所后,就搬离了协和大院。所以,我没见过这位大教授,也是很晚才听说他的。

这位“洋气”的盛宴主人,原来也是贫寒出身。裘祖源祖籍浙江慈溪,却是少有的北京人,其祖父曾在北京开设金店,所以他是1904年在北京出生的。后来祖父的金店亏损倒闭,全家靠其父做小职员,以微薄的收入维持生活。不幸到了5岁头上,裘父丧,8岁又丧母,他兄弟三人被分别送到两位舅父家中寄养。裘祖源住在做普通公务员的二舅父家里,8岁进私塾,10岁考入中华圣公会开办的崇德学堂,于1922年18岁时高中毕业。崇德学堂的校长是英国人,学校设有奖学金和助学金,发给学习优良和家境贫困的学生,裘祖源几乎年年得到奖学金和助学金。当时小小年纪的他在学校的影响下,已成为一名虔诚的基督教徒,认为人生应当遵照教义舍身为人,而非只图自己生活的安逸。他开始想当教员、传教士、牧师,以后因经常听到列强欺压中国,中国是“东亚病夫”,便决心学医救国。高中毕业的一年后,他得到中华圣公会的助学金,考入北京协和医学院预科,后于1931年毕业于协和并获医学博士学位。随后留在协和医院内科做了两年住院医师,又按中华圣公会发给助学金的规定,去往山西大同中华圣公会办的首善医院工作了两年。在这4年的临床工作中,他每天接诊很多结核病(俗称痨病)患者,多数都是晚期不易治愈的,加上自己的母亲和舅父先后死于痨病,便开始萌发了献身防痨事业的念头。

结核病学家 裘祖源

1935年春,协和医院内科霍尔副教授约他参加结核病在家庭传播的调查工作,裘祖源便回到协和医学院公共卫生科任助教,并到公共卫生科教学示范区(现北京市东城区东南部)——北平市第一卫生事务所任职。在霍尔和公共卫生科主任袁贻瑾的倡议下,动用了在民间捐募的结核病院筹建基金,在卫生所内创立了防痨门诊处,由霍尔和裘祖源主持,开展防痨工作,这是结核病在中国第一次与公共卫生(预防医学)工作联系起来。裘祖源不定期地到西山福寿岭霍普金斯疗养院、香山疗养院以及其后由他创立的北平结核病院住院部巡诊。1937年到美国明尼苏达州立医学院进修,在麦尔斯教授指导下,专攻结核病流行病学和防治,随后又到美国东部和欧洲,专项考察各国结核病防治机构和措施等。

1939年底,裘祖源回到北平协和医学院,任公共卫生系襄教授,主要从事结核病的防治工作。1941年底日本发动“太平洋战争”后,日军勒令协和医学院与协和医院双双解散,而裘祖源任职的第一卫生事务所仍继续艰难维持。1944年裘祖源与天津郭德隆发起组建了平津防痨协会。1946年南京国民政府卫生署任命裘祖源为北平结核病防治院院长。1947年协和医学院复校,裘祖源被聘为襄教授,并兼任北平市第一卫生事务所所长及防痨门诊处主任,后又兼协和医院代理院长。

中华人民共和国成立后,裘祖源任协和医学院公共卫生系教授兼教育长。由于人民政府重视防痨工作,他十分振奮,积极献计献策,协助制定有关防治条例和研究规划,协助筹建中央结核病研究所(北京市结核病胸部肿瘤研究所前身)。1954年他服从工作需要,调入该所任第一副所长兼流行病学研究室主任,在他亲自领导和指导下,该所进行了不少有价值的工作,获得多项重大科研成果。

裘祖源教授酷爱读书,勤于写作,除撰写大量讲义、讲稿外,先后公开发表论文44篇,还与范秉哲主编《结核病学》一书,并为《内科理论与实践》一书撰写了呼吸道疾病部分。他还积极参与群众性学术团体工作,先后任中国防痨协会副理事长、中华医学会结核病科学会主任委员、《中华结核病科杂志》总编辑、北京市防痨委员会副主任委员等职务,可以说,他把自己的一生都献给了中国的防痨事业。1984年中国防痨协会和北京市结核病胸部肿瘤研究所联合举办了“祝贺裘祖源教授从事防痨工作50年学术报告纪念会”,这是祖国和人民对他赤诚工作的充分肯定与感激。又继续工作了4年,这位可敬的老教授、老大夫、老医学家在北京逝世,终年84岁——与协和大院的多位长寿老人相比,年纪真不算大,所以我有时走到43号楼前之时,会遗憾地想:如果裘教授一直住在这里的话,也许他还可多活十多年呢……

不过人不可貌相,薛老的农家子弟本色,到底还是派上了用场。那是在“文革”期间,因早年在美留学的经历,他又一次被怀疑为“特务”,他正常的科研工作又一次被停止,他甚至被发往江西“五七干校”锻炼改造。即使在那种恶劣环境下,他也保持着乐观、幽默的情绪,发挥了出身农村的优势,各路农活基本上拿起来就上手,无形中成为众“干友”的师傅;他早年的乡村生活经验,也使两眼一抹黑的城里人少走了很多弯路;后来,他被分配和生物学家吴冠芸教授一起养猪,他俩发挥出科学家求真务实、追求极致的精神,将钻研科学的职业习惯运用到这个又脏又累的粗活中,精益求精地采野菜饲料、给猪交配、接生小猪,还给猪注射疫苗,非但不怕脏不怕累,反倒苦中作乐,因为善用科学知识、饲养方法得当,他俩养的猪膘肥体壮,比当地农民养得都好,两个科学家硬是锻炼成了养猪能手……

进入新千年之后,慢慢进入鲐背之年的薛老,头发全白了,就像顶着一团雪。他终于连二层楼也爬不动了,一到冬季就去往海南,住到暮春或夏初才回来。再再后来,出门更少了,且坐上了轮椅。但他女儿说,薛老的脑子一直好使,一点也没糊涂,“还在操心他那些事”,当女儿让他歇歇时,薛老就会老大不高兴地教训说:“我现在还能做贡献就要好好做,有一天做一天,有一分钟做一分钟……”有一天,我看到楼下来了很多人,推着坐在轮椅上的薛老慢慢往家走,有的拿着证书,有的手捧鲜花,是给薛老祝贺从事医学研究事业XX周年的,老人的脸上洋溢着青春的幸福……

可叹在2017年春天即将到来的时候,终于传来了消息:“楼下的老院士走了。”我看到医科院基础所、协和医学院基础学院发布的讣告,才知晓薛老为什么会成为中科院院士、他对国家以及人类的贡献:“他从事胚胎学、生殖生物学及细胞生物学的科研,教学工作70年,对细胞分化规律及其可调控性提供了重要的理论依据;创建了网络红细胞与骨髓癌细胞的胞质体杂交模型,揭开了哺乳动物红细胞自然去核之谜和去核的双期相现象,在国内外首次发现哺乳类红细胞中存在能逆转恶性分裂、调节基因表达和诱导终末分化的‘红细胞分化调节因子提纯的活性物质对转化及肿瘤细胞有高活性的抑制生长和促进分化作用;提出核浓缩理论和藉以终止肿瘤细胞恶性分裂的致癌新概念,等等。”这里面的很多医学和科学名词拗口,经过请教,我弄懂了的是,薛老在国际上首次提出了“把晚幼红细胞和红细胞融合使之达到分化”,并用自己多年的反复实验,证实了“癌变细胞可以变成正常细胞”的个人观点——哇塞,对于越来越多的癌症患者来说,这简直是来自天堂的福音啊,没想到人类阻击癌魔的一位冲锋在前的勇士,原来就是楼下的薛老啊!

再说一遍,人不可貌相,当年,这个出生在广东省新会县古井镇竹湾乡的农民孩子,由于家贫,从小跟着母亲干农活,直到9岁都还没念书。母亲去世后,父亲再娶,更不送他上学,直到二姑出钱把他送到文楼乡的古井小学。这来之不易的学习机会,使刚满9岁的薛社普发奋苦读,立志做出一番大事业来,特殊的家庭环境也是一把双刃剑,培养了他独立应对问题的能力。小学毕业时,全校只有他一人考上了广东省最好的中学广雅中学,该校的前身是由清朝两广总督张之洞于1888年创办的广雅书院,当时与湖北自强学堂、两湖书院、上海南洋公学并称为中国的“四大书院”,一百多年来培育出不少享誉国内外的杰出人才——当年谁能想到,来自竹湾乡的农民孩子薛社普,吃的比别人差、穿的比别人破、家境比别人穷、9岁才开始读书识字,地地道道的一个泥腿子娃,后来竟然成为这所知名学府培育出的7位院士之一,亦是与杨匏安、吴冷西、郭仲衡等人物一起,成为广雅中学校史上赫然在榜的知名校友。

细胞生物学家,中国细胞生物与生殖生物学学科创始人之一,中国细胞分化调控研究的开拓者 薛社普

薛社普院士住过的“新楼”,即新中国成立后解放军进驻协和大院后盖的干部楼 韩方生 摄

还有一件事至今也不广为人知:20世纪50年代初,薛社普在美国华盛顿大学时,做过显微镜下进行的鸡胚胎脊髓区段移植实验。鸡蛋不大,鸡胚很小,难度极大极大,他克服了一个又一个困难,夜以继日地手术、观察、分析,一遍又一遍地重复试验,终于在1950年冬,实现了使原先退化死亡的颈段脊髓运动区细胞在新的微环境下存活下来,并分化形成类似胸区脊髓的细胞团区,甚至出现新的Terni节前交感神经柱,证明了神经细胞的生长、退化和分化可在一定条件下予以调控。十几年后,英国发育生物学家约翰·戈登通过实验,成功地将美洲爪蟾的小肠上皮细胞核注入去核的卵细胞,并使之发育成为成熟的爪蟾,打破了传统的干细胞生长不可逆的观点,彻底改变了人类对细胞和器官生长的理解。这一发现后来被发展为克隆技术,引起世界瞩目,戈登本人也因此获得2012年的诺贝尔奖。可惜人们不知道,早在1950年的那个冬天,薛社普就已与这一发现近在咫尺。

人们会问:当时薛社普为什么没把实验继续做下去呢?

天时,地利,人和。新中国成立不久,朝鲜战争爆发,归心似箭的薛社普加快了学业,提前完成了博士论文,谢绝了某些机构的挽留,毅然回到祖国,投身到轰轰烈烈的社会主义建设中。他先是在大连医学院承担人体胚胎学课程,为弥补教学资料都来自国外的不足,他亲手绘制了中国人胚胎早期发育图,逐步建立起了中国自己的教学资料库。1955年调到北京,他的工作重点开始转向科研,一直到“文革”初期,他带领研究小组继续开展的鸡胚实验研究、对“活体质学”的实验评价,以及早期鸡胚发生发育中诱导分化等项目的研究,均取得了国际领先的成果。后来从“五七干校”返回科研岗位后,接受了配合国策的一项任务——开展男性节育药棉酚的研究。经过十余年的努力,薛老带领的研究团队最终建立了节育药的动物实验模型,起效评估指标和一整套功能与形态定位、定量、定性的检测技术方法,对男性节育药棉酚,以及其后的雷公藤单体等药物的抗生育作用机理进行了开拓性的系統研究。这项研究分别于1986、1987年获得卫生部及国家计生委的科技进步二等奖,还引起世界卫生组织和美国人口委员会的高度关注。

( 五 ) 宋儒耀 (1914 — 2003 )

一个人一生中怎么能做出这么多的事?!

请看:

他是中国首位颌面整形外科医生,1948年留美学成归来后,34岁就被华西大学破格任命为医学院和牙学院的颌面与整形外科正教授,同时担任华西大学口腔医院院长。

他是新中国第一位整形外科教授。1951年在朝鲜战争中拯救了无数志愿军战士的生命,还为他们修复了容貌上的创伤,从而荣获中国人民志愿军卫生部颁发的一等军功章。

他创建了中国第一座整形外科医院。1957年成功重复了在苏联学习的断肢再植动物实验,为中国成功进行断肢再植手术积累了第一手经验。

20世纪60年代初,在因莫须有的批判审查而被停止行政领导工作的几个月中,他完成了高等医药院校教材《口腔学》的编写,出版了《唇裂与腭裂的修复》和《手部创伤的整形外科治疗》两本书籍,还亲自为这些著作绘图。以上著作成为我国当时有关专业医务工作者案头的必备参考书。

“文革”前的几年,他打破了不能在多部位同时施行手术的传统禁律,发明了“一次手术完成的全鼻再造术”,使国外需要三次手术才能完成的工作一次完成;他还发明了“鼻底三角瓣唇裂修复法”,使手术效果更为完美。他还在国内首次进行了小血管吻合动物实验。还为旧时的缠足妇女设计了一个简单的矫形手术,使她们变回与正常人一样的健步行走。

1973年在周恩来总理的亲自过问下,他得以回到首都医院(即北京协和医院,“文革”初期改名为“反帝医院”,后又改名为“首都医院”,“文革”结束后改回“北京协和医院”)工作,立即把在“五七干校”时在脑中反复思考的多项创新手术方法,一股脑地实践出来,有:(1)修复腭裂的上提手术;(2)新的尿道下裂修复手术;(3)全下肢整张植皮术;(4)一次完成的阴茎再造手术;(5)有感觉的阴道再造手术;(6)改进的肛门再造手术;(7)新的乳房整形手术。这些创新发明的实践成功,把中国的整形外科水平提到了世界先进行列。

1978年春在第四届全国人大会议上,他提议恢复被解散的原整形外科医院。同年10月,经国家的一位副主席、六位副总理批示,同意在原亚非学生疗养院旧址上恢复整形外科医院。在他的亲力亲为下,至1985年该院已发展成有400张病床的世界上规模最大的整形外科医院。他开展的一次手术完成外耳再造,超过了当时的世界先进水平;他坚持显微外科研究,进行新的游离皮瓣探索,首次提出了“肌间隔皮瓣”理论,在原来认为不能做游离皮瓣的部位,成功地做出了上臂皮瓣和大腿皮瓣。

1982年第八届国际整形外科学术会议在加拿大蒙特利尔召开,中国政府派他和科协的一位工作人员参加。他利用自己的影响力,主动找到美国、加拿大和印度等几国的会员,说服他们出面要求大会就“会员国问题”进行投票表决。投票结果除台湾一票反对外,全票通过中华人民共和国的会员资格,于是会场撤下台湾旗帜,升起了鲜艳的五星红旗。从此,新中国的整形外科医生们都能以会员国的身份,出席每次国际整形外科学术会议。

1983年他获得了第四届国际面部整形与再造外科学术会议上特别授予的最高荣誉奖“金锯奖”,同时受奖的还有美国的D教授和巴西的P教授,二人都是当代最负盛名的整形外科大师。

在1995年—1997年间,他和他的最后一位博士生用高科技材料研究出一种治疗腭裂的新方法,在动物实验研究中取得了令人满意的结果,得到国内专家的高度评价。

1998年他受中华医学基金会的委托,主办了中国第一次国际美容医学会议。

他的学生遍布全国各地,带出了宋业光、方彰林、王炜、高景恒、鲁开化、龙道畴等一批“整人高手”,许多都已是教授、专家、主任,成为我国整形外科的骨干,合力支撑着中国整形外科学界大厦。

……

整形外科学家,中国整形外科创始人之一 宋儒耀

他寿年89岁,比起那些百岁多的长寿老人,显然还是走得有点匆忙,不然,以他超过常人多少倍的生命力度,起码还可以再多救治成百上千病人,起码还可以再发明数种创新手术手法,起码还可以再带出数十名博士生,起码还可以再到世界舞台上去更多展示中国整形外科的新成果,起码还可以再创造出多种我们这些凡人想象不出来的医学奇迹……

他——就是住在协和大院43号楼的宋儒耀院长。

自从20世纪50年代中期裘祖源大夫一家搬走后,宋院长和他的夫人、曾任协和医院口腔科主任的王巧璋大夫就搬进这座楼,几乎一直居住到他的人生终点。我清楚地记得,他长得高高大大,相貌堂堂,有时他身后会出现矮小秀丽的王大夫。改革开放之前,中国人民还普遍贫穷,整形外科还是个小学科,提不到重要位置,所以在大医林立的协和大院里,宋院长并不算是最耀眼的那群星星,不过当然,只要是涉及到整形就只有他了。他给大院人留下最惊艳的印象,是“文革”爆起时,面对前来抄家的一群横眉立目红卫兵,他镇定自若地告诉他们:“我也是‘人民,你们不可以随便闯进来……”

宋院长敢于这样说,自是有底气,他出身贫苦农民,可以说是地地道道的“红五类”。是的,以前大院里的老人们就说过,宋儒耀是穷人家的孩子,聪明和用功过人,才华横溢,被一王姓大户老太爷看中,遂把自己的女儿嫁给他,又出钱送他去美国留学。不过这传说巧妙地掩盖了另一个版本:王巧璋阿姨是宋院长大学同班同学,时为牙医学院人人追求的校花,最后,她还是被“学霸宋”的学业高度所打动,当时宋同学的功课门门第一,甩别的男生好几条街。宋到美国留学的赞助人也并不是自己的岳父,而是蒋介石的大秘书陈布雷!说起来实在也是机缘巧合:20世纪40年代,宋儒耀毕业后在华西大学医院口腔科任住院医,一天陈布雷便衣简装到医院来就诊,要求做全口义齿。加拿大籍洋人院长以貌取人,以为他只是一个普通患者,遂转给宋儒耀接诊。宋将陈口内残存的7个牙根一次拔除,又将参差不齐的牙槽骨凿平并缝合,手术干净利落,患者极为满意。几天后,陈布雷夫人来医院找到宋儒耀:“此前陈先生拔一颗牙就昏倒了,您一次给他做了这么大的手术,他却完全没感到任何不适。他很佩服您的技术,认为您是个有前途、应该培养的年轻人,他愿意保送您到美国进修……”

事实上,宋儒耀也并非纯农民出身。他1914年出生于辽宁海城县三义庙街,父亲是一位自学成才的中医郎中,后又曾在日本人开办的医学校学过西医,如此中西结合地行医,家中便挂满了治愈患者们赠送的匾额。在宋儒耀12岁那年,大批山东灾民闯关东逃到海城,染上伤寒,倒地一片,县长怕传染城内,下令不许灾民进城,致使大批灾民聚集在城外,每天有很多人死去。宋父目睹灾民惨状,每天出城为他们施医送药,不幸自己也染上伤寒,几天后就去世了。父亲死后,家中生活变得极为贫困,只能靠母亲给人家洗衣度日,连姐姐也被送做了别人家的童养媳。母亲起早贪黑地干活,拼命节省自己,把儿子送到张学良所办的“同泽中学”读书。穷人的孩子早当家,宋儒耀发奋苦读,考试成绩总是名列前茅,令愁苦的母亲甚感安慰,但可惜的是,她终归没有熬到儿子成为名医的那一天。

然而这一天终于来到了!这位贫民阶层的最优秀男孩,不仅仅成为一位名医,而且到了后来,他的医术简直是进入了庖丁解牛般的“神”境界。某一年方毅副总理前去就医,他面部右侧长了一个紫色的巨型海绵状血管瘤,施行手术时,宋院长仅用了5分钟就将额部的血管瘤全部切除,又很快把整个血管瘤切除,再从胸部取下一块皮移植,整个手术圆满结束,外观效果甚好。可把方毅高兴坏了,亲笔给宋院长写了一副对联:“高手创杰作,旧貌换新颜”——我的理解,这不仅是方毅个人的焕然一新,而且是他代表所有病患者,对宋院长“神医术”的赞颂与感恩!

还有这样一件事值得在此提上一笔:20世纪40年代初,宋儒耀在美国宾西法尼亚大学师从美国整形外科创始人艾维教授,与他同台手术不下1000例,后学业完成获得了宾大博士学位。这位美国权威在其自传中专门提到:“在宾州大学进修学院的学员中,宋是成绩最突出的学生之一,他学习勤奋,工作仔细,笔记极为认真……宋坚持记录他协助我们处理的每一个病例,对即使病理标本的镜下切片都作了详细记录和描述,绘了极好的图画,并涂上色彩……中国出了这樣一个人,是幸运的。”

本章引用参考资料:

1,百度百科

2,徐向民博客《纪念我国整形外科的主要创始人宋儒耀教授诞辰100周年》