“体医融合”促进全民健康的分析与思考

2019-10-18刘海平汪洪波

刘海平 汪洪波

摘 要:“体医融合”作为促进全民健康的举措和健康干预模式已成为当前研究的热点。基于《“健康中国2030”规划纲要》中关于“体医融合”促进全民健康的内涵和美国促进公民健康的经验,梳理目前我国“体医融合”促进全民健康的实施现状,分析了基层体育组织制度保障、人才队伍建设及平台构建方面的制约因素。为推进“体育融合”促进全民健康工作的进一步落实提供建议和思路。

关键词:健康中国;体医融合;健康促进

中图分类号:G 804.5 学科代码:040302 文献标识码:A

Abstract:As a means to promote national health and health intervention model, the integration of sports and medical care has become a hot spot of current research. Based on the connotation of “integration of sports and medical care” in “Health China 2030 Program”, and the experience of promoting citizens health in the US, this paper further reviews the current implementation status of “integration of sports and medical care” to promote national health, and explores the restrictive factors in terms of system guarantee of grass-roots sports organizations, talent team cultivation and system construction. It provides suggestions and thoughts for the further implementation of “integration of sports and medical care” promoting the national health.

Keywords:health china; integration of sports and medical care; health promotion

1 “体医融合”促进全民健康的背景

2013年,有報道,“我国15岁及以上人群高血压患病率24%,全国高血压患者人数2.66亿,每5个成人中至少有1人患高血压病。高血压和脑卒中等心血管病已经成为我国突出的公共卫生问题。据估算,全国40岁以上成人高血压年发病率约3%,脑卒中至少700万。我国儿童青少年血压偏高的比例一直呈上升趋势,并已达15%左右。肥胖儿童血压偏高的比例大约为30%。而控制身体活动不足等危险因素,均有助于减少高血压的发生”[1]。

《2014年国民体质监测公报》显示,我国国民体质的总体水平有所增长,但是,我国国民身体形态指数下降了0.01,这主要与体重超重和肥胖有关;男性成年人的体质状况并不乐观,在达到“合格”等级以上的人数百分比和体质综合指数两方面数据均有所下降;20~59岁各年龄组人群握力、背力呈现下降趋势。这表明,成年人群的最大力量下降,尤为突出的是成年男性的握力、背力等指标下降明显,结合2000年以来的数据分析,表明我国成年人的力量呈持续下滑趋势[2]。

2016年《“健康中国2030”规划纲要》(以下简称《纲要》)发布,《纲要》提出:“2015年我国人均预期寿命已达76.34岁,婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率分别下降到8.1‰、10.7‰和20.1/10万,总体上优于中高收入国家平均水平,为全面建成小康社会奠定了重要基础。同时,工业化、城镇化、人口老龄化、疾病谱变化、生态环境及生活方式变化等,也给维护和促进健康带来一系列新的挑战,健康服务供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾依然突出,健康领域发展与经济社会发展的协调性有待增强,需要从国家战略层面统筹解决关系健康的重大和长远问题。”在此背景下,《纲要》提出了“加强体医融合和非医疗健康干预”“推动形成体医结合的疾病管理与健康服务模式,发挥全民科学健身在健康促进、慢性病预防和康复等方面的积极作用”[3]。

2 “体医融合”促进全民健康的实践现状

2.1 身体活动促进健康达成共识

身体活动作为促进健康的理念和思想早已有之。两千多年前,《吕氏春秋》中提到的“流水不腐,户枢不蠹”,蕴含着“动以养生”的思想。华佗的“五禽戏”的“畅其积郁,舒其筋骨,活其血脉,化其乖暴,缓其急躁”,也体现了身体活动的重要作用。西方尊为“医学之父”的希波克拉底认为:“人间最好的医生乃是阳光、空气和运动”。近现代以来,体育运动促进健康的理论研究硕果累累,且被高度重视。2007年,美国运动医学会也提出运动是良医,并将其作为解决公共卫生问题的措施与手段,倡导医疗工作者将体力活动作为人的基本生命体征纳入问诊体系中,将运动处方作为诊疗的基本内容[4]。

2.2 “体医融合”的概念辨析

自《纲要》发布与实施以来,“体医融合”逐步成为医疗卫生和体育界关注的热点问题。目前,国内学者对“体医融合”的概念进行了一定的研究。从2007年,宣海德[5]最早提出并阐释了“体医结合”,近年来,研究者们开始对“体医融合”展开了研究和讨论。

目前,多数研究认为,“体医结合”是将医疗结合至慢性病的运动干预和运动健康促进的指导过程中,即在社区医院和健身场所,体育健康指导者依托医疗技术、医疗设备和医学知识等开展体质测定、运动健康指导和老年人慢性代谢性疾病防治的运动干预等工作[5-7]。从这一观点来看,实施“体医结合”的主体是体育健康指导者,而非医疗工作者,医疗功能仅是作为实施健康干预的辅助手段。也有少数研究认为,“体医结合”应是运用体育运动方式配合医疗方案促使身体恢复、保持、促进健康的一种模式[8]。这一观点侧重于实施“体医结合”促进健康的主体为医疗工作者,体育运动是作为促进健康的干预手段之一。此外,另一种观点认为,“体医结合”是体育学和医学两学科知识的结合,即指运动医学、保健康复、康复医学、医学营养、健康评估、运动处方等众多知识的集合,相互补充,共同促进健康[9-10]。

综上所述,进一步发掘体育促进健康过程中医学在其中所起的作用及医疗干预疾病过程中体育的健身功能,实现“体医融合”,即“体医融合”指在疾病预防、临床治疗和康复锻炼各阶段中,相关专业人员综合应用医学和体育的专业知识、方法,促进人的身体健康的手段和健康干预模式,“体医融合”能贯穿人的生命健康的全过程。

2.3 “体医融合”促进全民健康的实践模式

当前,我国各地实践“体医融合”促进健康的模式通常分为3种类型:第1种是以上海嘉定区为代表的社区平台“体医融合”体育公共服务的创新模式。是由卫生部门、社区机构和体育部门达成共识,相互协调,在社区通过体质监测、健身指导、健身宣传等为居民开展“体医结合”的健身服务,并对慢性病人群采用社区综合防治方式,接受医疗健康指导,以体育干预方式缓解病症[11]。第2种是以苏州为代表的以健身场所为平台的“体医融合”促进健康模式。即参加医疗保险的参保人员可向社会保险基金管理中心提出申请,将往年账户结余金额超过一定数额的,由个人医保账户划转入“阳光健身卡”健身专用账户,用于在指定的健身场馆内进行运动锻炼[12]。第3种是以北京北太平庄医院为代表的以医院为平台的“体医结合”促进健康模式,医院成立相应机构,主要针对中老年慢性病患者,开展体质监测、疾病预防、诊断与治疗等健康服务工作,接诊医生具备专业医学知识,并接受过体育学知识培训,能在常见疾病的诊断与治疗基础上,根据患者个人身体健康状况开具运动处方,指导患者锻炼。

上述3种“体医融合”促进健康模式,在方式上主要在医疗卫生领域或体育领域各自开展;在健康干预范围上是以医药行业和体育行业服务的人群为主;在方法应用上是体育或医学专业人员交互使用医学和体育学的知识与方法。

3 “体医融合”促进全民健康的制约因素

当前,“体医融合”促进健康还需“体”和“医”的深度融合,从而真正实现“体”“医”的“你中有我,我中有你”融合。这其中在宏观政策和微觀操作层面还存在一些制约因素。

3.1 “体医融合”基层体育组织的制度保障体系需健全

宏观政策指导和相应的保障制度是实现“体医融合”的根本保证。以开展“体医融合”多年的美国为例,由表1可以看出,美国自1990年起,每10年发布一次《健康公民战略》。在《健康公民战略》中,将体力活动作为促进公民健康的重要方法和手段,并详细公布公民体力活动的目标、标准及实施措施[13],例如1990年,将体力活动纳入健康促进计划中;2000年将其列为22个优先发展领域之首;2010年和2020年分别将其列为主要健康指标。同时,为实现“体医融合”促进公民健康,美国卫生与公共服务部协调负责医疗卫生和体育的相关部门进行合作,如1995年美国运动医学学会和美国疾病控制中心联合制定了《体力活动和大众健康指南》,疾病防控中心和老龄研究所共同制定了《促进老年体育的国家计划》,青少年体育理事会制定了《青少年体育国家标准》。此外,美国众多研究机构还通过提供科研成果指导大众运动促进健康[14],例如国家老年研究所、国家心血管病研究所、国家关节肌肉骨骼研究所等27个研究机构设立了专门基金用以探索运动对疾病的干预作用,并出版了运动与健康宣传读物(例如《运动与心脏》《运动与骨骼健康》等)指导大众进行科学健身与锻炼。这就形成了由美国政府主导,制定实施“体医融合”促进国民健康的政策,并整合社会专业组织的力量围绕“体医融合”促进健康这一核心任务研制各类细则、标准及科普宣传读物的主导—支撑政策保障体系。

在中国,党和国家对人民健康历来高度重视。主管卫生健康工作的行政部门主要是国家卫生健康委员会,而主管体育工作的行政部门是国家体育总局。长期以来,国家卫生健康委员会和国家体育总局是2个系统,在管理体制、基层组织等方面的管理是分离的,协同和协作机制尚不完善。近年来,随着党和国家对全民健康的逐步重视,2016年发布的《“健康中国2030”规划纲要》[3]中提出“加强体医融合,发布体育健身活动指南,建立完善针对不同人群、不同环境、不同身体状况的运动处方库,推动形成体医结合的疾病管理与健康服务模式,发挥全民科学健身在健康促进、慢性病预防和康复等方面的积极作用。加强全民健身科技创新平台和科学健身指导服务站点建设。开展国民体质测试,完善体质健康监测体系,开发应用国民体质健康监测大数据,开展运动风险评估”。2017年,国家体育总局与原国家卫生和计划生育委员会举行体医融合工作座谈会,开启了“体医融合”的协同治理对话,会议上强调体育部门和卫生部门要通过建立联合调研机制、经常会商机制、激励机制、督查评估机制等,齐心协力抓好体医融合各项工作落实,推动实施全民健身国家战略,建设健康中国。通过座谈,两部门进一步统一了思想,明确了任务[15]。但是,当前,“体医融合”促进健康的基层体育组织不健全,调动基层体育组织参与“体医融合”的积极性的制度尚需完善。

3.2 “体医融合”促进全民健康的人才队伍建设不足

人才队伍建设是开展“体医融合”促进全民健康的基础和重要保障。从美国多年实施《健康公民计划》的“体医融合”促进健康实践来看,医疗卫生和运动健身行业的专业人才是主体。医疗卫生专业人才主要包括临床医生和康复治疗师。美国临床医生培养过程中,医学专业课程学习进行了相应转变,逐步从以“器官-系统”为主线的教学模式转为以功能为基础的教学模式[16],例如呼吸系统学习,从呼吸系统的解剖、生理、病理、疾病、诊断和治疗为主线开展教学,转变为“有氧代谢”课,即以与有氧代谢相关的3大系统(呼吸系统、心血管系统、血液系统)有关的疾病发生、发展与诊断治疗为主线进行教学,这种教学转变有利于大学生从人体功能学角度全方位理解疾病的发生、发展规律,也使大学生应用运动干预疾病的理论奠定了基础[16]。同时,倡导医生将体力活动作为人的基本生命体征,纳入医生问诊体系中,并将运动处方作为诊疗的基本内容[4]。再者是康复治疗师,即物理治疗师。在美国学习物理治疗专业必须是本科毕业后方有资格申请,且物理治疗行业只有物理治疗师(PT)、治疗师助理(PTA)、运动防护师(AT)和助手(Aid),他们具有扎实的医学和运动康复基础知识,能为患者提供包括运动处方在内的有效促进健康的方法[17]。截至2015年,美国各类康复医疗机构共有2万9 177家,且康复治疗师达到了30~70人/10万人口[18],业已形成了稳定的发展格局。1986年美国全面开展健身运动,建立了专业的教练制度,主要由美国运动医学会(ACSM)负责培训管理,从基层的运动指导员到最高级的健身教练督导,一般要经过至少5年以上的培训时间[19]。

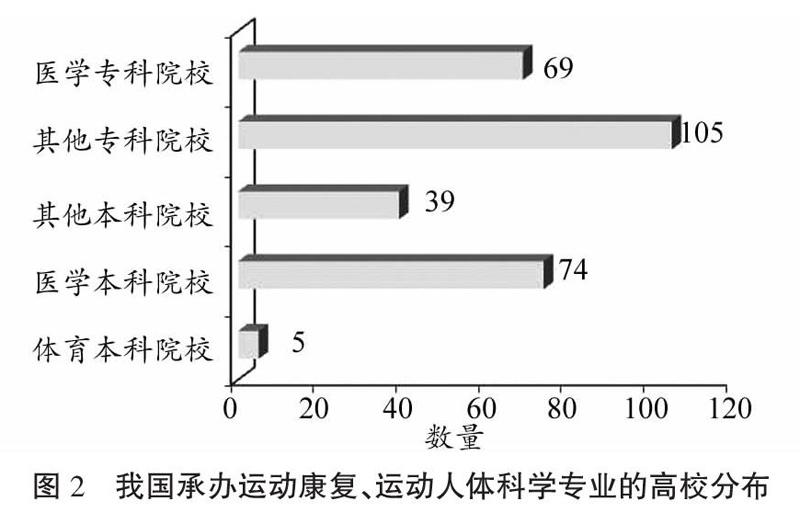

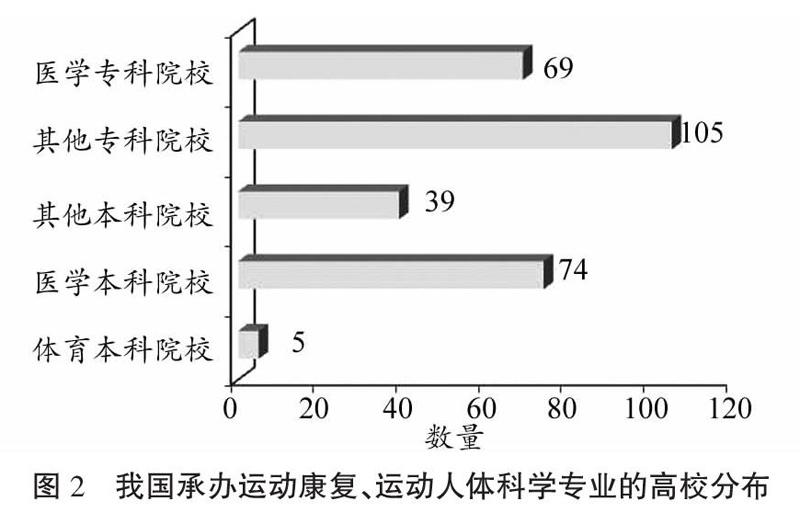

在我国,临床医生的培养数量具有一定规模,人才培养知识结构体系主要以三段式教学(通识教育、基础医学教育、临床医学教育)体系为主,医学课程多为“器官-系统”教学模式,缺少以“功能”为主线的教学模式,对运动干预疾病的基础理论相对掌握不足[16]。同时,我国医学院校大学生在社区医院的实习明显不足[20],影响临床医生开展“体医融合”促进全民健康的相关知识储备和参与意识。据报道,目前,我国康复医师数量仍严重不足,康复医师人数为0.4 人/10 万人 [18]。从当前康复医疗人员受教育程度来分析,主要以中专学历为主,占比将近50%,其次为大专,约占1/3,高学历工作人员占比较少,研究生及以上学历仅占约5%[21]。我国培养的康复人才主要是康复治疗学和运动康复专业,目前全国设置康复治疗学专业的本科院校共有118所,其中:医学本科院校74所;其他设置本科院校39所;专业体育本科院校仅有5所;专科院校共有174所。每年毕业的康复治疗学大学生人数不足1万人;开设运动康复专业的本科院校共有51所,其中专业体育院校共有15所,每年毕业的运动康复专业大学生人数约为2 000人(如图1所示)。此外,运动人体科学专业现今全国高校招生数量明显减少,目前,全国仅有29所高校,每年大学毕业生不足1 000人(如图2所示)。我国从事健康指导工作的人群主要是专业体育院校毕业生和国家培训的社会体育指导员,其在一线指导大众健身过程中,重技能,运动伤害防护不足,科学健身指导效果不足[22]。

3.3 “体医融合”平台尚需完善

美国作为开展“体医融合”促进健康较早的国家,已构建了由美国卫生与公共服务部主导、运动医学学会等协会组织和国家卫生研究院等研究机构辅助的体育健身和医疗卫生联动的运动健康促进指导平台,实施“体医融合”促进健康[23]。在美国,由卫生与公共服务部管理美国医疗和体育业,制定相关政策和行业标准,并指导相关组织部门发挥健康指导职能,同时,协调各职能部门相互配合、相互联系,形成“体医融合”促进健康的推动力。例如,在推进体育锻炼促进全民健康的实施过程中,首先,创建了一个国家资源中心和一个体育健康发展研究中心,负责资源的宏观调配和追踪评估实施状况,为“体医融合”的实施提供支撑和物质保障[24];在操作层面,将锻炼者细化为工商业、教育、卫生保健等8个领域,并针对每个领域制定具体的实施办法和措施进行指导[25]。

目前,在我国体制机制框架下,体育事业和卫生健康工作分属不同的行政部门主管。体育促进全民健康和医疗服务促进全民健康分属不同的管理部门,虽然《“健康中国2030”规划纲要》提出了“体育融合”,但是体育部门和卫生健康部门之间的沟通、协调、协同仍需两部门中某一部门来牵头,缺乏“体育融合”促进全民健康的协同治理平台。此外, 在“体医融合”相关政策中涉及社会组织的政策较少,社会组织参与“体育融合”的政策和制度保障不足,从而使得社会组织难以融入“体医融合”促进健康体系中[26]。因此,当前,我国“体医融合”促进全民健康的平台尚处于探索阶段,还未形成稳定的体系和平台[8,27]。

4 “体医融合”促进全民健康的思考与建议

在建设“健康中国”的背景下,如何发挥医疗和体育促进健康的功能,构建“体医融合”促进全民健康体系和平台,全面促进全民健康水平提升,是当前有待解决的課题。基于以上,针对“体医融合”促进全民健康的制约因素,提出以下建议。

4.1 构建“体医融合”促进全民健康的机制

构建“体医融合”的机制是保障其实施的重要前提。当前,要发挥“体医融合”促进全民健康需建立统一的组织平台。“体医融合”促进全民健康的开展涉及人才培养、青少年健康教育和体育锻炼设施建设等相关政策的制定和完善,这些政策又涉及到教育部门、国土资源部等多个部门。因此,需从国家层面进行顶层设计,包括体育、卫生健康和其他相关部门联合制定政策,并要设立专门部门负责“体医融合”促进全民健康工作的顶层设计方案制定、各部门工作协调、商讨制定相关政策法规、监督机制等。同时,在“体医融合”促进全民健康工作中政府要主导与统筹,建立各相关部门协同配合、协同监督的工作机制;在《纲要》指导下,定期召开联席会议,听取各职能部门关于“体医融合”实施的情况,分析存在的问题,总结各地方的成功经验,从而为相关部门制定配套政策与措施提供参考;宣传推广成熟的做法。

4.2 搭建全民健康服务平台

全民健康服务平台的建设是落实“体医融合”的抓手和落脚点。从服务于全民健康的视角出发,建立以医疗服务和以体育健身为双主体的“体医融合”服务平台,分别服务于疾病人群和健康人群。同时,构建全民大数据“体医融合”平台,在医疗和体育部门共享全民健康大数据。其中医疗服务为主的“体医融合”服务平台建设主体包括医院和社区。

4.2.1 医院“体医融合”服务平台的建设

医院“体医融合”服务平台主要针对疾病人群。平台建设主要包括:一是加强临床医生运动处方知识学习,培养其开据运动处方能力;二是加强康复部门建设,在康复部门设立运动康复科室,加大运动康复专业人才的引进和运动康复设施建设;三是建章立制,制定相应激励措施,提高临床医生开据运动处方及运动康复指导者进行康复指导的积极性。

4.2.2 社区“体医融合”服务平台的建设

社区“体医融合”服务平台的服务对象主要为慢性病患者。平台建设主要包括:1)增加社区卫生院的全科医生(加强全科医生运动处方知识培训)和体育健身指导人员的编制数量,加大人才引进力度;2)整合社区资源,建立医生负责运动处方、健康指导者负责体育锻炼指导的工作机制,在社区开展慢性病的医疗服务、国民体质监测和慢性病的运动干预;3)加大社区体育场地与设施建设力度,保障社区居民健身需求。

4.2.3 “体医融合”公共健身服务平台的建设

“体医融合”公共健身服务平台的服务对象为全社会健康人群。该平台的建设主要是以体育主管部门为主,具体包括:1)加强各地方国民体质监测中心仪器和专业人员配备,定期开展国民体质健康测试,制定各类人群体育锻炼运动处方,同时,广泛宣传体育健身知识,提高国民对体育运动促进健康的认识;2)加大公共体育健身设施建设力度,为居民健身锻炼提供物质保障;3)完善体育健身指导人员行业准入制度,强化社会体育指导人员培训体育锻炼方法与知识、相关医学知识的培训。

4.3 构建“体医融合”促进全民健康的人才培养体系

建立“体医融合”促进全民健康的人才培养体系是落实“体医融合”工作的根本。“体医融合”促进全民健康工作的相关从业人员主要包括:临床医生、运动康复师、健康锻炼指导员和健身教练。《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》中明确提出:“引导有关高校合理确定相关专业人才培养规模……规范并加快培养……康复治疗师、健康管理师、健身教练、社会体育指导员等从业人员。”[28]根据我国对健康服务业从业人员的总体要求,在构建“体医融合”促进全民健康的人才培养体系方面:1)教育部应组织相关专家论证医学和体育学相关专业的人才培养目标、培养体系和课程体系,为培养既懂“医学”又懂“体育学”的复合型专业人才打好基础;2)加大当前医生的运动处方培训力度;3)加强社会体育指导人员的培训与考核;4)加强社会健身教练管理,出台健身教练从业资质考核和准入制度,形成“高校”培养和“社会”培训相结合的“体医融合”促进全民健康的人才培养体系。

参考文献:

[1] 中国疾控中心:我国15岁及以上人群高血压患病率24%[EB/OL].[2018-12-08].http://www.gov.cn/jrzg/2013-10/09/content_2502324.htm.

[2] 国家体育总局公布《2014年国民体质监测公报》[EB/OL].[2018-12-01].http://sports.people.com.cn/n/2015/1125/c35862-27855794.html.

[3] 《“健康中国2030”规划纲要》[EB/OL].[2018-12-06]. http://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm.

[4] 李红绢,王正珍,隋雪梅,等. 运动是良医:最好的循证实践[J]. 北京体育大学学报, 2013,36(6):43.

[5] 宣海德.我国城市社区体育中“体医结合”问题的研究[J].军事体育进修学院学报, 2007,26(1):106.

[6] 向宇宏,李承伟.“体医融合”下我国学校体育的发展[J].体育学刊, 2017,24(5):76.

[7] 黄彩华.论“医体结合”公共健康服务模式[J].福建论坛(人文社会科学版), 2010(S1):25.

[8] 張剑威,汤卫东.“体医结合”协同发展的时代意蕴、地方实践与推进思路[J].首都体育学院学报,2018,30(1):73.

[9] 赵仙丽,李之俊,吴志坤.构建城市社区“体医结合”体育公共服务的创新模式[J].体育科研,2011,32(4):58.

[10] 廖远朋,王煜,胡毓.体医结合:建设“健康中国”的重要途径[J].成都体育学院学报, 2017,43(1):45.

[11]体卫结合逐步推出“社区主动健康计划”[EB/OL].[2018-12-06]. http://www.sport.gov.cn/n316/n343/n1191/c778271/content.html.

[12] 赵彤. 我国体医结合健身模式现状与对策:以苏州市“阳光健身卡”为例[D].北京:北京体育大学,2014.

[13] BORNSTEIN D B, PATE R R, BUCHNER D M. Development of a national physical activity plan for the united states[J].J Phys Act Health, 2014, 11(3): 463.

[14] 黄亚茹,梅涛,郭静,等.医体结合,强化运动促进健康的指导:基于对美国运动促进健康指导服务平台的考察[J].中国体育科技,2015,51(6):3.

[15] 赵勇在体医融合工作座谈会上强调:推动体育和医疗深度融合,让老百姓不得病少得病[EB/OL].[2018-12-06].http://news.sina.com.cn/o/2017-05-16/doc-ifyfekhi7850597.shtml]

[16] 赵峻,张荣华,罗林枝,等.美国哈佛医学院课程体系改革对中国医学教育的启示[J]. 基础医学与临床,2016,36(6):865.

[17] 胥皞,张璐.美国物理治疗专业现状、特点及其对我国运动康复的启示[J].中国运动医学杂志,2014(2):179.

[18] 中国康复医学会2015康复医学创新与发展论坛专题报告[EB/OL].[2018-12-06]. http://www.xinhuanet.com/live/20151216a/index.htm.

[19] 美国:健身教练也得“过五关、斩六将”[J].北京成人教育,1995(5):45.

[20] 冯晓飞.中美医学院校临床医学专业课程体系的比较研究[D].沈阳:中国医科大学,2013.

[21] 贝文,李力达,胡善联.专业医师队伍建设和管理中存在的问题及对策[J].中华现代医院管理杂志,2005,3(7):609.

[22] 龙佳怀,刘玉.健康中国建设背景下全民科学健身的实然与应然[J].体育科学, 2017,37(6):91.

[23] 彭国强,舒盛芳.美国运动健康促进服务体系及其对健康中国的启示[J].体育与科学, 2016,37(5):112.

[24] Physical altility plan [EB/OL]. [2018-12-06]. http://www.physicalactivityplan. Org/overarching.htm.

[25] Physical altility plan the plan [EB/OL].[2018-12-06]. http://www.physicalactivityplan.org/the plan.htm.

[26]李滔,王秀峰.健康中國的内涵与实现路径[J].卫生经济研究,2016,33(1):4.

[27] 郭建军.健康中国建设中体育与医疗对接的研究与建议[J].慢性病学杂志,2016,17(10):1067.

[28] 国务院关于促进健康服务业发展的若干意见[EB/OL].[2018-12-06].http://www.gov.cn/xxgk/pub/govpublic/mrlm/201310/t20131018_66502.html.