广东实验中学:基于项目式学习的高中STEM校本课程实施策略

2019-10-16全汉炎胡正勇王剑周嘉石乐义曾斌

全汉炎 胡正勇 王剑 周嘉 石乐义 曾斌

“十一五”期间,广东实验中学开始锻造科技教育特色;“十二五”以来,学校科技教育走向内涵化发展,课程体系借STEM框架提升,教与学借PBL(项目式学习)转型,课程资源多元化挖掘,课程时空多维性展开,教师课程研发与实施的积极性和创造力得到极大激发。

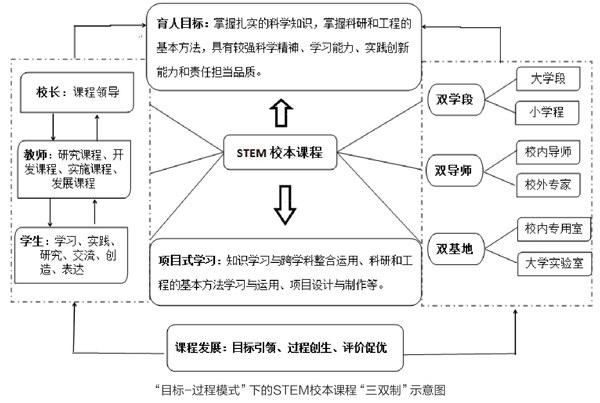

以“目标一过程模式”为课程指导理论,以“三双制”为资源拓展机制,基于项目式学习的“六阶段”“三课型”,推动STEM校本课程建设不断走向规范化和科学化,培育出一批又一批“掌握扎实的科学知识,掌握科研和工程的基本方法,具有较强科学精神、学习能力、实践创新能力和责任担当品质”的中学拔尖科技人才。

STEM课程与项目式学习

STEM(Science,Technology,Engineering,and Math)课程与传统分科课程的本质差异在于:(1)STEM并非简单叠加科学技术、工程、数学,而是强调将它们的知识内容加以融合,形成整体;(2)不仅包括科技知识的掌握,还特别关注培养批判精神、实践能力、想象力和创造力,以促进学生形成良好的科学素养和创新素养;(3)学习方式以项目式学习、问题探究法、任务驱动法为主,强调学生要在真实的任务中进行学习。

而项目式学习(Pmiect-Based Learning,即PBL)是一种系统的学习方法,它围绕真实的问题展开,并且要求学生精心设计产品或研究方案以解决问题,让学生在这个过程中学习知识和技能。PBL同时也是“Problera-Based Learning”(基于问题的学习或问题式学习)的缩写。“项目式学习”以问题为起点,以解决问题为目标,但同时强调学习中要含有“设计、制作、实验”等工程学要素,强调以“项目”的完成为学习成果,更符合STEM课程强调“动手实践”和“工程设计”的特征。

课程指导理论:“目标一过程模式”

“目标一过程模式”是学校STEM校本课程研发与实施的指导性理论,既保障了课程实施符合学校STEM教育培养目标,又实现了校长、教师和学生的主体角色转换,充分解放创造性。

“目标模式”包含四个步骤:(1)确定目标;(2)选择经验;(3)组织经验;(4)评价结果。20世纪70年代以来,英国学者斯腾豪斯(L Stenhouse)提出的过程模式及美国学者施瓦布(J.J.Schwab)提出的实践模式,为校本课程的兴起和发展奠定了重要的思想基础。

在选择STEM校本课程研发的指导理论时,学校结合育人目标和课程已有特点,主要选择斯腾豪斯的过程模式。我们认为,校本课程的研发有必要做到规范与个性相结合。“规范”,一是要遵守课程开发的基本流程,根据目标模式中的四个步骤,保障课程开发具有基本的科学性;二是要使每门课程都指向学校总体的STEM课程育人目标。过程模式主张“个性”,关注教育过程,让教师成为研究者,让学生成为创造者,让课程与教学不断在过程中发展。

斯腾豪斯认为,目标模式不以对课堂教学的经验研究为依据,外在于中小学校的课程编制者所拟定的目标,可能无法呼应充满差异性的教师、学生和教学过程。

但在学校的STEM校本课程研发与实施中,编制者与执行者是同一个主体,因此完全可以消解以上弊端,实现以“目标模式”为课程体系整体设计和评估的基础,以过程模式来指引课程的具体设计和教学的具体展开。同时,“目标一过程模式”也符合STEM教与学“明确的目标、开放的过程”这一特性。

就这样,在创用“目标一过程模式”的过程中,学校确立了“目标导向”“过程创生”和“评价促优”三个基本原则。“目标导向”和“评价促优”保证了教师课程研发与实施的规范性,而“过程创生”则实现了教师的角色转换,极大地张扬了教師的主体性,激发了他们创生课程和知识的积极性和创造力,促进课程不断走向科学和丰富。

学校要求,每门课程要有明确的培养目标、课程纲要、课程实施方案,鼓励教师研编课程读本,同时强调教学设计和教学过程的开放性、生成性,学习资源的多样性、丰富性,强调以过程性评价和表现性评价为主,最终的评价对象主要是学生小组合作所完成的设计方案或产品。

“六阶段、三课型”的项目式教与学

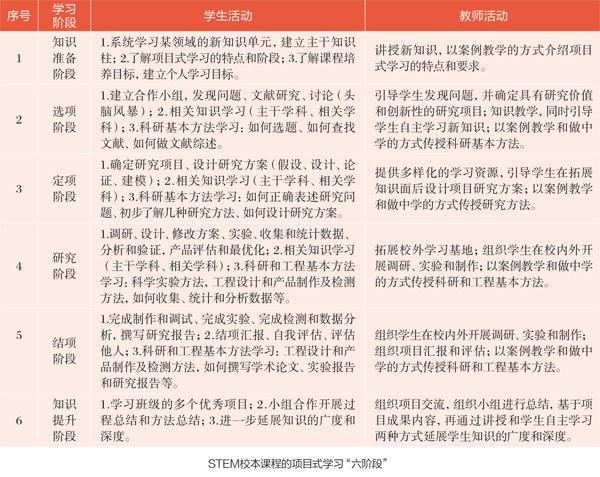

在“目标一过程模式”的课程指导理论下,结合STEM课程的“知识跨学科整合化运用、注重动手实践和高阶思维培养”特征,以及项目式学习的“发现问题、形成项目——设计项目实施方案——产出成果、解决问题”的基本环节,学校基于STEM校本课程实践经验,总结出“六阶段、三课型”的项目式教与学模式,在校内外予以推广。其中,项目式学习的“六阶段”包括知识准备阶段、选项阶段、定项阶段、研究阶段、结项阶段、知识提升阶段。从师生作用的维度来划分,又可以大体划分为教学的三种课型:教师主导课型、学生主导课型之小组活动课、学生主导课型之班级交流课。

在“六阶段”模式的项目式学习中,知识学习、科研和工程基本方法的学习贯穿始终。项目成为了知识学习和知识运用的载体,同时也是科研和工程基本方法学习和运用的载体,这符合高中生的“学生”身份。

知识学习有教师讲授和学生自主学习两种方式,而基本科研方法的教学采用的是案例教学和做中学。STEM课程的跨学科性,决定了在项目研究和实施过程中需要补充相关知识,而非仅仅局限于学生已有的知识。

以学校“水科技”课程的项目式学习为例:

在知识准备阶段,以教师主导课为主。教师向学生介绍水科技项目的目的、意义、研发过程,同时需要学生自主获取环境科学相关的科学知识和监测仪器设备操作等知识。

在选项阶段,首先通过教师主导课教会学生如何关注身边的节水、净水、用水等问题,并教授“从问题到课题”的方法;然后通过学生小组活动课让学生走出校园,进入社区、公园、农田去寻找“水问题”,通过小组研讨形成课题灵感;最后通过班级交流课,让专家、教师和学生为各选题做点评、提建议。

在定项阶段,进一步细化项目选题,制定符合高中生实际的研究项目并设计研究方案,该阶段主要采用教师主导课和学生小组活动课。

在研究阶段初期,学生对项目充满好奇、干劲满满,这时以学生小组活动课为主;随着研究的深入,项目进入瓶颈,需要有更多水科学方面的知识以及一些工程技术来支撑,这时会有教师(校内外不同学科的导师)主导课来教授水科学方面的相关知识,高校和研究所的在读研究生还会向各项目组分享科学实验方法、工程设计、产品制作、检测等经验,学生小组活动课则以研讨、调整、改进实施方案为主,同时收集、统计和分析数据,设计、制作、验证项目产品。

在结项阶段,小组撰写研究报告,学生主持班级交流课。

在知识提升阶段,优秀项目将获得参加全国中学生水科技竞赛、斯德哥尔摩青少年水奖、德国纽伦堡国际发明展等多项比赛和交流的机会。这些活动能促进学生反思、总结,学习其他参赛项目的设计创意和制作方法,激发学生進一步探索水科技领域的强烈动机。

资源拓展:“三双制”的实施机制

许多学校在STEM课程的实施过程中,都会遇到师资和场地设备不足的困难。师资不足不仅仅体现在人数的不足,更体现在教师知识结构(以单学科为主)难以满足STEM课程的跨学科整合性特征。

为了克服这些困难,学校发展出“双导师”“双基地”的STEM校本课程实施机制,先后与中山大学、华南理工大学、广东工业大学的多个学院和中科院广州分院的多个研究所签订了共建“拔尖创新人才培养合作基地”协议。高水平专业人才纷纷走进学校,担任一个或多个学生小组的导师,与校内导师合作,共同指导各小组开展六个阶段的学习。

“双导师、双基地”实施两个学年后我们又发现,让学生“走进大学实验室”仅靠周末和寒暑假是不够的。因此,从2014学年开始,学校STEM校本课程启用“双学段”制:打破传统的学期排课模式,实行“大学段+小学程”。

“小学程”指在每学期的中段考试以及期末考试之后、寒暑假之前,各切分出3-5天开设全天候的“走进大学实验室”。“大学段”指除“小学程”之外的常规教学时间里,高一和高二年级“拔尖科学人才培养”实验班的学生在周一和周三下午两个时间段选修STEM课程。

“小学程”增加了学生去校外实验室的次数,并使得学生有机会投入到“浸入式”学习中,有效地拓展了时间资源。学校STEM校本课程的“三双制”,保障了课程能够达到“成熟”的水平。

我们还采用了“多学科教师集体备课”和“双师课堂”,双师课堂是指由不同学科的两位教师,采用“主讲教师+小组指导教师”形式同上一节课。如果是学生的汇报课,还会尽可能安排多位不同学科的教师在场。当然,“多学科教师集体备课”和“双师课堂”的前提是有形成多学科教师加入的“课程共同体”。

例如,“新能源之氢能源小车制作”备课,由化学、物理、自动化专业的3名教师参与,化学教师从化学的角度设计氢能源的上课内容,物理教师从受力分析方面设计氢能源小车的授课内容,自动化专业教师从氢能源小车的电路方面设计授课内容,3位教师独立备课后再集体备课,整合成涵括化学、物理、电子3门学科的课程设计。上课时采用双师合作,主讲教师负责课程的讲授,小组指导教师负责小组活动开展的引导,两位教师共同承担评估学生活动的任务。2018年,“多学科教师集体备课”的课程实施机制还推广到了学校理工科国家必修课程的“STEM化专题教学”课改行动中。

尽管取得了以上多种阶段性成果,目前中学STEM教育快速发展还面临以下障碍:首先是教师的单学科知识背景,以及教师本身接受的传统教育模式;二是专用教室与专用设备的不足,尽管与高校和科研院所合作,但满足不了学生的日常学习与实践需求;三是智慧校园建设缓慢,课程信息化程度不高,师生没有充分利用丰富的网络资源和信息化手段,没有积极参与到网络化资源建设与交互的进程中;四是在STEM课程质量和学业发展的评估方面,仍需要向先行国家学习,向质性评估与量化评估相结合、过程性评估与终结性评价相结合发展。

(作者单位系广东实验中学)

责任编辑 施久铭 魏倩