课堂教学改革 导向深度学习的教学变革

2019-10-16朱连云

朱连云

一项调查结果引发的课堂教学变革

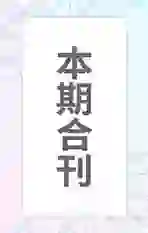

2007年4月,上海市青浦区以4349名八年级学生为对象进行数学学习目标测量研究,与17年前的同类研究比较后发现,经历两轮课程改革,课堂教学实效有提高,尤其是操作、了解、领会部分的学习质量大幅度提升,但探究和解决问题的能力,弱势依旧。2007年上海市青浦实验研究所组建项目组,抽取中小学18节常态课进行学生学习目标水平分析,呈现出相同结果。不仅数学课如此,项目组对语文等其他学科常态课的抽查结果也大致相同。

由此表明,现实的课堂还是以“听讲式”教学为主,强调对知识与技能的掌握,教师往往忽视学生对学习过程的体验、对学习内容的探究性和批判性理解与迁移能力的培养,导致学生学得被动、学得浅,深度学习没有发生。

如果将学生的认知能力扩展分为“已知”“能知”“迷思”“潜能”4个区,18节常态课中,75%的课堂停留在前两区,15%多一点的课堂处在第三区,而到达第四区的课堂不到10%。

对学生学习目标水平与相应认知扩展区的课堂进行对应分析比较,在其中画一条水平线可以发现,学生的学习水平与课堂教学水平高度契合,存在一条区分学习深浅与教学深浅的界线(见图1)。

着眼面向核心素养发展的深度学习

1.经验筛选,厘清导向学生深度学习的课堂教学关键

教学改革不是重起炉灶,更多的是立足自身,从教师的成功经验中汲取滋养,寻找新的生长点。2007年5月,项目组启动了“新手教师和优秀教师教学实践知能的比较研究”,发现优秀教师导向学生深度学习的两大关键。

一是基于前端分析的任务设计,清晰课堂教学的逻辑主70优秀教师的课,任务设计精准、教学逻辑主干清晰,总是围绕学科的核心素养及教学重点组织课堂进程,熟练运用多种策略和方法突破教学难点,积极引导学生进行自主、富有挑战的学习。而新手教师设计的教学任务则缺乏针对性和层次性,教学过程程式化。

二是基于過程测评的教学改进,凸显尝试探究教学。优秀教师的课,教学对象感强,关注学生通过自身努力和互助的习得,恰到好处(适时、适切、适性)地在学生学习的困难处、迷思处、企及不到处予以启发、点拨、讲解和跟进式练习,使每个学生的深度学习得到真正发生。而新手教师上课,重点关注预设的教学任务能否完成。

2.文献研究,汲取中外教学思想精华

从《学记》中汲取“学学半”“道而弗牵、强而弗抑、开而弗达”等启发式教学思想,从宋代张拭的岳麓书院教事中汲取“自我研习、相互问答、集中讲解”的教学方式,从青浦数学教学改革实验中吸收“尝试指导、效果回授”的教学方法;从美国SDL(Study ofDeeper Learning)和加拿大LID(Learning in Depth)及“为理解而教”等项目中汲取以课程、评价与文化的整体变革来促进学生深度学习变革的策略,提炼出立足本土教学实际和面向未来核心素养的课堂教学框架,即以激活思维为主线、以问题解决为出发点、以尝试探究为方式、以落实解决问题的体验和形成迁移能力为目标、以生成学习性向为旨归的“教学设计、课堂结构、课堂文化”的整体变革。让学生在问题情境中自主建构,在教师的引导下获得对教学内容的领悟和探究性、批判性理解,生成新的学习意愿和迁移能力。

建构导向深度学习的新课堂

项目组从先进性、科学性和可操作性三个维度,比照文献和经验筛选的成果,从2010年9#I起进行了3年的现场循证研究。

1.厘清导向深度学习教学的内涵和要素

教师以激活和提升学生思维为主线,通过创新教学方式,引导学生获得对教学内容的主动建构和有效迁移及形成批判性思维、问题解决能力与学习性向。教的视角有三个关键要素:以学定教、少教多学、鼓励挑战;学的视角有三个关键要素:理解、体验、迁移。

2.廓清导向深度学习教学的具体操作框架

一是教学设计。凸显探究性理解和批判性思维与问题解决,从教的设计转向学的设计,以学习启动、学习中继、学习整理和拓展,简称课前、课中、课后连贯一致的学习单落地。

二是教学结构。变教师讲授为主为“教学做”合一、多元交互,即“预学展示、助学评议、拓展迁移”。

三是课堂文化。建设和实施“支持和激励的学习氛围、互惠互助学习机制、差异化和个性化教学”。

3.生成导向深度学习的新课堂基本样式

一是预学展示。教师基于课程标准、教学内容和学情分析,精心设计情境问题,激活学生的认知和思维,让学生产生解决问题的冲动,主动投入学习。学生展示独立学习的思维过程与结果,在展示自我中获得审辨的机会,教师“时观而弗语”,精准地把握学情。

二是助学评议。基于学生的预学展示,教师精准介入,采用多种策略促进不同学生对知识的多角度理解,以进阶式练习将学习引向深入,提升思维、激发潜能、生成情意。

三是拓展迁移。引导学生体悟、概括,达成知识的内化,教师以新的情境问题为载体,引导学生以新知识解决新问题,实现新知与未知、课内与课外学习的有效链接。

4.揭示导向深度学习教学应遵循四贯通原则

一是课堂学习与学生作业贯通。以教学目标统领,贯通学生的课堂学习和作业,并以课前、课中、课后连贯一致的学习单形式呈现。

二是独立学习与合作学习贯通。将学生的独立学习和精准合作与指导贯通,着眼于每个学生对学习内容的领悟和有效迁移。

三是接受学习与发现学习贯通。将有意义传授与学生的探究发现贯通,促进学习内容的领悟和批判性思维与问题解决能力的同步提升,实现课内与课外学习的统整。

四是任务设计与过程测评贯通。教师围绕学科核心素养,依据课程标准,基于前端分析,制定适切的学习任务,在学生预学、正学和展学的进程中,根据表现及时调整、生成新的教学活动任务。

5.开发导向深度学习教学的技术工具

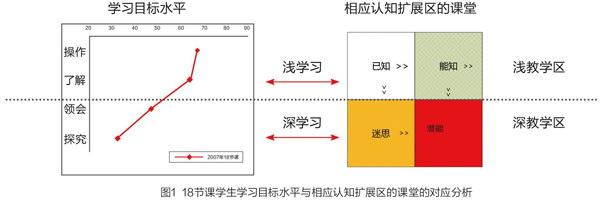

一图:基于课程标准和核心素养的培养,教师精准地刻画出每个教学单元和每节课教学内容的核心与结构图谱,厘清知识的来龙去脉与关系。一图的刻画,以单元贯通学期,以单元串联课堂;明确高阶思维的生发点(见图2)。

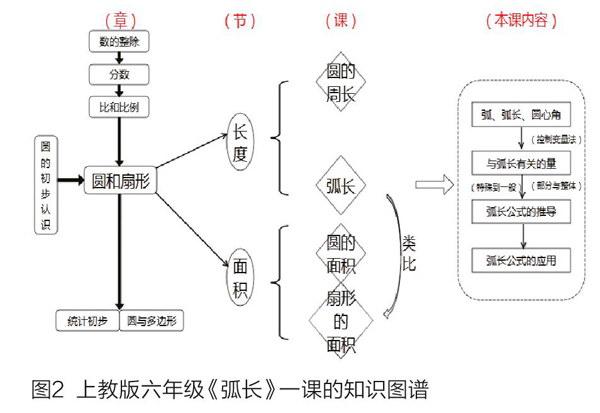

二表:教师精准刻画出每节课相应内容应达到的目标层次,即学生学习内容与学习目标的双向细目表(见图3)。教师研判学生学习困难和需要帮助的时机,在课堂座位表上标明,即基于学生课堂学习座位表的个别化精准帮助与过程测评表(如图4),明确“领晤”和“探究性理解”的内容目标与帮助点。

三单:基于二表,从学生学的立场和视角设计导向深度学习的启动、中继、整理和拓展三单,即课前、课中、课后连贯一致的学习单,作为学与教的支架。课前预学单,新知准备,激活原有经验和知识,激发主动学习和思维;课中导学单,多角度理解和进阶式练习与应用,促进知识的深度理解和高阶思维的发生;课后拓展单,核心知识的检测和新情境问题的应用与解决。三单在学与教过程中实现四个贯通,即作业与课堂教学贯通、有意义传授与发现学习贯通、独立学习与帮助学习贯通、任务设计与过程测评贯通。

6.确立导向深度学习教学的评价指标

认知层面,包括核心概念的领悟、探究和批判性思维、问题解决。情意层面,包括学习投入程度、学习的习惯、学习意志力。文化层面,包括支持和激励的学习氛围、互惠互助学习机制、差异化和个性化教学。

建立新课堂常态研修机制

教改实验要成为教师的常态行动,必须融入常态化的校本研修实践之中。为此,自2013年12月起,项目组选择城区初中s校和农村初中z校进行合作研究,以数学教研组为先行组,探索新课堂常态研修机制。在充分试验和深入思辨的基础上,项目组提炼出导向深度学习新课堂实验推进的“任务设计与教学改进”行动环,归纳出促进课堂变革与教师专业发展的“同课共构”的循证实践研修机制。

‘任务设计与教学改进”行动环,确立“为每个学生真正理解和进步而教”的理念,基于前端分析的任务设计包括课程标准、教学内容、学情诊断、资源环境四个要素,基于教学改进的过程测评包括情境问题、探索建构、进阶练习、反思评价四个要素,任务设计与教学改进双向循环,推进导向深度学习的新课堂不断深入。

“同课共构”的循证实践,在“任务设计与教学改进”的行动环中导入师徒制和循证研究。课前,备课组或教研组共同围绕导向深度学习的课堂,以“一图二表三单”为操作路径,开展基于任务分析的教學设讹生成核心经验的教学设计。课中,开展基于过程测评的教学实践,每轮教学实践整个团队分为实践和测评两组,实践组由经验教师和新加入教师配对进行教学;测评组围绕“理解、体验、迁移”三个学的指标和“以学定教、少教多学、鼓励挑战”三个教的指标分5个观测点进行过程测评,包括全班学生的学习投人情况、焦点学生的学习情况、小组合作的学习情况、教师的提问一回应情况、课堂前后的学生学习比较等。课后,整个团队围绕主题和目标,基于经验和证据进行反思改进研试提供有针对性和解释力的教学改进建议。

教学变革取得初步成效

1.学生的学习水平能级提高

2018年3月,项目组对实验校20节常态课与2007年的18节常态课比较后发现:“操作”“了解”层级分值基本相同,“领会”层级分值提升15个百分点,“探究”层级分值提升7.8个百分点。

2018年明,项目组再次对青浦八年级学生进行学习目标水平测试,与2007年同类测试相比,“领会”和“探究”层级均有显著提升,且2018年“领会”层级的均值达到65.9。

2.学生的学习方式和品质、教师的教学观和态度、课堂效率均有明显提高

2018年3月,项目组对青浦千名师生进行新课堂实验感受力抽样调查(以下简称“感受力调查”),结果显示,学生的学习积极性、自主能力、思维活跃度、探究能力和教师的教学观、态度、课堂效率较2010年的调查结果有明显提高。

3.课堂教学水平提升显著

2018年3月,项目组对实验校20节常态课与2007年的18节常态课比较后发现,浅课堂即在学生认知扩展“已知”和“能知”区教学的课堂,从75虾降到23%;深度课堂即在学生认知扩展‘谜思”和“潜能”区教学的课堂,从25%上升到77%。其中,“迷思”区从15%上升到58%,“潜能”区从10%上升到19%。学生课堂提问与交流水平提升显著,机械性提问与交流从26%降到3%,表意性提问与交流从40%下降到23%,理解性提问与交流从29%上升到51%,质疑性提问与交流从5%上升到23%。

4.促进教师专业发展

新课堂实验基于“任务设计一教学改进”行动环和“同课共构”的循证实践,不仅打开了教师的信念之门,而且促进了教师课堂教学策略与行为的进步。

“感受力调查”中,“您备课时,主要通过哪种途径突破教学重难点”,教师主要的策略是“互助学习”(占69.09%)和“探究体验”(占68.73%),而“习题练习”和“知识讲解”处于后两位,分别是49.82%和28.92%。“在课堂上我留给学生探究的机会”和“在课堂上我鼓励学生大胆质疑”两选项中,66.82%的教师经常给学生留有探究学习的机会,不留的教师仅占0.07%;经常鼓励学生大胆质疑的教师占81.75%,从不鼓励的教师仅占0.22%。

(作者系上海市青浦实验研究所常务副所长、青浦区教师进修学院科研中心主任)

责任编辑 钱丽欣