巴蜀小学校:基于学科育人功能的课程综合化实施与评价

2019-10-16马宏吴倩李永强潘南李杰

马宏 吴倩 李永强 潘南 李杰

1999年6月13日,中共中央、国务院颁发的《关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》明确指出,以培养学生创新精神和实践能力为重点,实施素质教育。2001年6月8日,教育部印发《基础教育课程改革纲要(试行)》,我国新课程改革正式启动。

随着课改的深入,出现了“唯学科”与“去学科”两种倾向。基于此,我校提出了“基于学科育人功能的课程综合化实施与评价”改革主张。—方面注重发挥各学科独特育人功能,防止“去学科化”倾向,强调国家课程的权威性;另一方面加强跨学科教育教学活动,充分发挥学科问综合育人功能,提高学生综合分析问题、解决问题能力,培养学生综合素质。学校依托全国教育科学规划课题——城市小学“生活教育”创新实践研究和重庆市教育科学规划重点课题一小学学科课程综合化实践研究,一手抓团队,一手抓课程,通过问题驱动、目标导向和选点突破,边实践边总结、边深化边推广经过18年渐进式整体改革,在常态优质中实现师生及学校发展,破解了长期困扰基层学校的分科与综合不平衡、实施与评价不协同的问题。

深耕学科,夯实素养

国家课程是基层学校育人的主要载体。学科门类的设置与学习时长的分配是国家意志的体现。面对课程综合化的课改趋势,一些学校在课程形态综合的表层上做研究,出现简单化、去学科化倾向。我校在长期研究的基础上,立足以国家课程为主干、学科育人为基础,深耕学科课程,重点解决核心素养在学科教学中落根的问题,让课程综合化实施根深叶茂。我们营建尊重、激发、共生的课堂文化,引导学生行为、思维、情感深度参与,上好每一门课,让课堂更具课程意识,让学习真实发生,学生的视野更趋完善,学科思维更趋深刻,知识、能力更加扎实,夯实学科素养。我们称之为学科内融合。

学科内融合基于学科、重视学科、从学科出发,通过“化-联-展-评”全链条的一体化实施,强化各学科独特的育人功能,聚焦学科本质,实现学科内融合,回应时代要求,落实国家意志,夯实学科素养。通过学生的深度学习形成完整的学科视野,各就各位,各施所长,为学校课程综合化实施打下了坚实的基础。

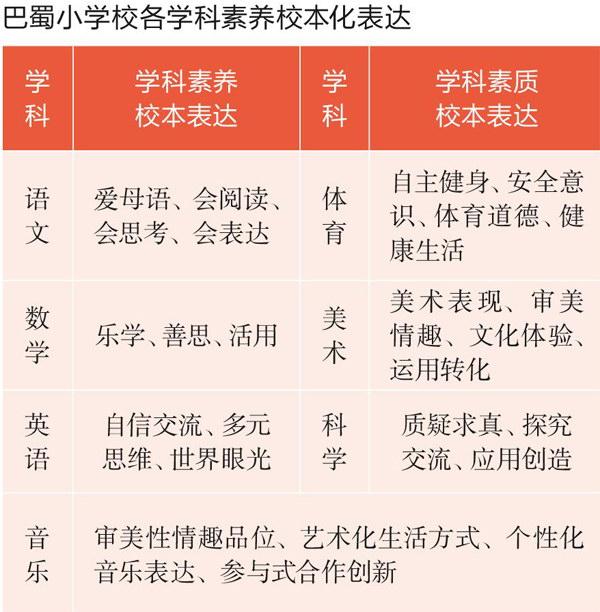

“化”,即对学科素养进行校本化表达(如下表所示),以此指向学科育人的具化目标,统领全链条。

“联”,即寻求学科知识的内在联系,注重本学科学习领域与目标之间的相互渗透和融合,多指向课程内容广泛联系。—方面丰富学科内的课程内容,增加可选择性;另一方面纵向延展强化知识深度关联,打通学科内知识的年段和年龄壁垒,让深度学习真实发生。比如美术学科按照造型、设计、欣赏、综合四大领域重组教材,从“线描表现”“生活设计”“本土文化”“探索美术与社区、社会生活、文化、家校共育”等不同方面进行综合。

“跨”,即课程实施要有跨越拓展。如体育专业教师的流动式上课,突破了学科教师固定的班级授课模式;巴蜀好声音跨年级歌手同台交流,突破固定班级学生一起学习的模式;校园桂花树下上语文《桂花雨》一课,是对教室时空的突破。

“展”,即强化评价。注重选用适合于表现性评价的教学素材,贯通不同学习领域,更多指向学科素养评价。比如美术学科作业的作品化,音乐学科的班级音乐会,数学学科的“今天我当家”综合实践活动评价等。

基于学科,综合育人

基于学科,冲破壁垒,联通知识,跨界学习,综合育人。我们以学科、儿童和社会需求为原点,以建构儿童立体知识网络为主旨,以系统设计、多维联结为关键,提出“学科+”路径,强调学科是基础,“+”是突出学科间的内在联系、体现整体融合,强调学科与不同关键要素的深度链接和融合。通过“学科+学科”“学科+生活”等方式实现课程内容学科问深度关联,以“学科+技术”推进学科知识、社会生活与学生经验、新技术发展、教育发展趋势之间的高度融合,实现小中大课堂一体化育人,课内课外、线上线下结合育人,改變教与学的内容和方式。

(一)学科+学科

“学科+学科”即全学科。它基于学科,但不拘泥于单一学科。我们以基于项目的主题学习方式找到学科间的共通性,把相关学科的教育内容有机融合,以真实问题和任务驱动展开学科教育教学活动,由知识性学习走向研究性学习,提高学生综合分析问题、解决问题能力,为学生发展创造更大的成长空间,促进人的全面发展,改变国家课程实施中分科与综合不平衡的问题。总结形成了“项目确立一项目设计一项目探究一项目发布”项目式学习校本操作流程。

在“桥”项目式学习时,一年级把数学教材内容《简单的几何图形》与美术教材内容《有趣的半圆形》融合,英语的英文儿歌《伦敦桥》与语文课文《兰兰过桥》融合,体育游戏“过大桥”与音乐歌曲《数大桥》融合,生成“发现之桥”项目主题。美术和音乐学科“牵手”,解构和重组以学生兴趣为中心的主题单元内容,形成“都市美育”项目课程,弘扬优秀传统文化。道德与法治和美术学科“牵手”,形成“茶礼茶艺茶话”审美学习项目课程。

(二)学科+生活

“学科+生活”指向学科与生活的深度链接,全方位解决教育与生活脱节、知识与生活分离的问题,引导学生从教室回归儿童完整真实生活,以实践体验为主要学习方式,全方位实践小中大课堂一体化育人策略,让实践成为教材,价值引领生活,学以致用,从学科育人走向综合育人,实现知行统一。

依托“教室小课堂”——从学科出发。依托道德与法治、品德与社会、班会、少先队活动课,进行少年儿童理想信念教育、礼仪养成教育等。开发的“巴蜀儿童礼”校本课程,包括问好礼、行走礼、用餐礼、集会礼、课堂礼、放学礼、乘车礼、电话礼等;开发的少先队活动课,包括入队常识、队章课程、队的活动、队的历史、红岩精神、团队衔接等;开发的班会课程,包括立志于心、优雅于行、实践创新、适性发展等。

拓展“学校中课堂”——从“我”到“我们”。通过“学科育德”建立月主题单元,学科牵头各科协同、走出教室走进校园,形成序列化育人“课堂”,让道德养成与能力培养不分“你我”成为“我们”。学校中课堂还有开学节、体育节、科技节、创造节、艺术节、成长丰收节等。

融入“社会大课堂”——从“知”到“行”。打开学校,将道德养成从校内延伸到校外,一至六年级每年一个主题螺旋上升:礼仪修养、自我服务、感恩回报、民主生活、公民责任、国际视野。同时,依托节日、假日、纪念日开展“节假日序列课程”,寒暑假开展“生活体验周”课程、研究课程。

(三)学科+技术

“学科+技术”是将学科教育与技术有机融合,营造新型的教育环境,实现新的教与学方式,变革传统的教学结构,解决技术有效服务教与学、提高学习效能问题。具体表现为:强调学生的学习突破传统学校的时空界限,实现全时空的课内与课外、线上与线下结合的主动参与;更加重视学生实际经验的获得,从生活中发现问题、解决问题,从而促进探究能力的培养;鼓励小组学习与同伴交往,倡导师生合作学习。其实质是,从技术保障到技术赋能的过程;学生学习方式、教师教育方式转变的过程;教育观念更新的过程。技术使学科育人更加深入,课程综合化实施及评价更加便捷。

基于“学科+技术”,我们开发了优卡乐园(http//web.51youka.com),通过寓教于乐的互动式社区,虚拟儿童真实的学习生活,为孩子个性特长发展和泛在学习提供资源;我们建设了辅助教师课堂教学的数字观测平台,由行为参与、思维参与、情感参与三个纵向维度,加上具体指标、量化标准、突出行动、等级评定四个横向指标构成课堂观测量表,即时生成教学过程的全息数据,为有效教学提供参考;我们开发了实现学生实时评价的巴蜀榜样电子徽章,每一位教师、保安、来宾,在教育教学现场都可以给行为表现良好的学生颁发巴蜀榜样电子徽章,实现向家长、孩子、教师同步传送,记录成长点滴。

激发内驱,评价协同

在课程改革中,如何破解教学方式创新多元与评价方式传统单一的问题,实现由“筛”到“泵”,通过评价导向、诊断、激励,探索过程与终评相结合、试卷测评与表现性评价相融合、自评与他评相鼓励的评价路径,达成激发内驱动力、做更好的自己的目标。学校基于学科育人功能,建构“学力、活力、潜力”学生“三力”综合评价体系,研发学生学科能力达标系统,开发《律动学生评价手册》和“信息评价平台”等评价工具,实现从知识评价走向综合素养评价、从课程学习评价走向人的发展的综合评价,实现了从“是什么人”走向“成为什么样的人的“全动力”评价功能升级,让目标与结果融合。

学校创生的主题情境表现性评价,探索在主题情境任务驱动下学生进行即时组队、创意表现。表现形式有讲述、演示、表演、绘制、实验等。评价的即时性,让评价变得有趣并充满挑战性。

学校建构了“三力”学生评价体系,活力评价关注学生身心素养及习惯养成,指向“生活实践”,重点关注学生在各个生活场景中的精气神,激发学生灵动的生命状态,促进学生自主发展;学力评价关注学生在国家课程中基础知识和能力的培养;潜力评价促进学生兴趣拓展及特长发挥,注重通过参与、选择和激发,让学生意识到自己未来发展的可能、可塑、可为的空间。在学生“三力”评价过程中,我们坚持“过程性”+“终结性学业”、“过程性”表现+期末“主题情境表现性评价”相结合。

持续发展,管理护航

课程改革如何避免变革性实践难以延续的问题,实现常态化和可持续发展?学校管理以尊重、激发、共生为原则,以人的成长为核心价值,关注每一个人全面成长。通过管理激发教师发展的内生动力,让管理成为精神的引领、行动的支撑和情感的沟通,达成精神与行动并举,增值教育生活,成就人、发展人。巴蜀小学校秉承“教育是做的哲学”:并在实践中不断丰厚,创造性回应了学校管理本质问题,探索形成了律动管理DOING行动范式:一方面坚持自上而下的顶层设计,“大部制统整”,统一目标,整体规划,化大追求为小行动,选点突破分步实施,不断深化;另一方面鼓励自下而上的实践创新,“小学校落根”把控质量,及时反馈,激发教师成长内驱力,探索吸收现场经验,保障了“基于学科育人功能的课程综合化实施与评价”课程改革探索,以及“教育是做的哲学”落地现场。

学校建立了“大部制统整,学科组和年级组落根”的管理架构。设立课程部,以专业牵头、集体实施的方式,统筹规划课程改革的目标、教学计划、人员、教研方式,设立物业部、校务部为课程改革提供保障;建立学科负责人机制,实现教师选拔、培训、考核一体化,学生学科核心素养的发展、研究、诊断一体化。学校还建立了具有跨学科背景与综合能力的新教师选拔机制,建构了“四段三维”(“职初、合格、成熟、稳定”时期与“专业品质、专业知识、专业能力”维度)教师成长模型,完善了在職教师、管理人员适应新技术和未来教育发展的培养机制。

18年课程改革,学校总结形成了以立德树人为导向、国家课程为主干、学科育人为基础,以“学科+”为特征的课程综合化实施模式;提供了国家三级课程管理在一所学校落地的系统解决方案;探索了发展素质教育的可操作、可复制、力求把握综合化实质的行动路径。

“基于学科育人功能的课程综合化实施与评价”成果是一个开放的系统,研究还未终结,成果也未穷尽,“学科+”的链接还在持续进行中。展望未来,学校将与全国基础教育界的教师携手,在落实立德树人根本任务中抓住“学科+”的关键要素,一起做、做起来、做出来,探索国家基础教育改革的实践路径,为师生发展创造更大的成长空间。

(作者单位系重庆市巴蜀小学校)

责任编辑 施久铭