学书札记— 雪泥留痕

2019-10-16

一、关于“书势”

对于艺术而言,韵律是极其重要的。早在汉末魏晋时期,书法艺术走向自觉,书法理论作为书法艺术自觉标志之一也即伴随而出现。而在这些理论中,“书势”“势”乃是极其重要的关键词,甚至被作为文章标题,如《四体书势》《九势》等。近百年来,随着西方学术语言的强势引入和国人醉心于引用西方词语以显得更为时髦和“现代性”,“书势”一词较少被提及,而代之为“节奏”,然而“书势”所具有的内涵与外延则非“节奏”所能概括,反之则能成立。“节奏”一词来自西方,也常常被引用于书法艺术中,意为书写速度和频率关系。其中至少关乎三方面元素:其一,字体,不同字体的节奏必然也会有所区别,此毋庸赘言;其二,书体,不同风格作品也将会有所不同,黄庭坚行书、草书书写节奏显然不如米芾快;其三,艺术家性格和习惯,每个艺术家皆会在漫长的训练、创作过程中不断形成自己的节奏,这也与其作品风格和表现力相匹配。当然,我们无从知道古代书家书写节奏,只能从文献记录中进行有限的揣摩与猜测。然而,如今在临习古代碑帖应如何把握节奏问题,事实上,此问题并不难解决。书法线条的节奏、走向如同驾车,在线路发生改变的时候也即线条需要转折换锋之时速度必然会比较慢,而在直线运动之时速度会比较快,在弧线运动时则会根据书写者习惯和不同字体调整频率。如此,节奏也即表现出来,当然,此点将与“其三”相互共振,因为艺术家性格和习惯的不同必然会影响到其书写节奏。故而,理解上述几点则基本上可以把握书写的节奏性。“书势”除了包含节奏之外,还有关于“势”的一面,简而述之,“势”既有势能运动倾向,即将行之意,故而“势”与力相关。书法艺术中起笔往往需要发力,也即是造“势”,将此力(势)贯穿于一个或多个字之中。若“节奏”缺乏“势”的带动与牵引,则“节奏”将成为缺乏灵魂的游走,书法线条之弹性和质感亦将大打折扣。此“势”犹如音律中和谐而具有递进关系的和弦,古人尝谓书法具有音乐性,此乃其内涵之一。故而,有些作品结构做得非常完美,却显得呆板而无生气,这即是缺乏“笔势”的运用。例如黄自元之楷书作品将欧阳询楷书之框架结构运用得极致,而其作品显得呆滞、缺乏生命力而被书界诟病,其他字体亦如此。故而,“势”乃书法书写过程中的核心,其与书法之生命线—线条息息相关。在书法临习抑或创作过程中,不应该仅仅把握节奏,而应充分地体现“笔势”并将此贯穿于节奏之中,方能体现出书法作品之精神与韵律。

1.洪权 自作诗《西湖夜饮》21cm×51cm2019

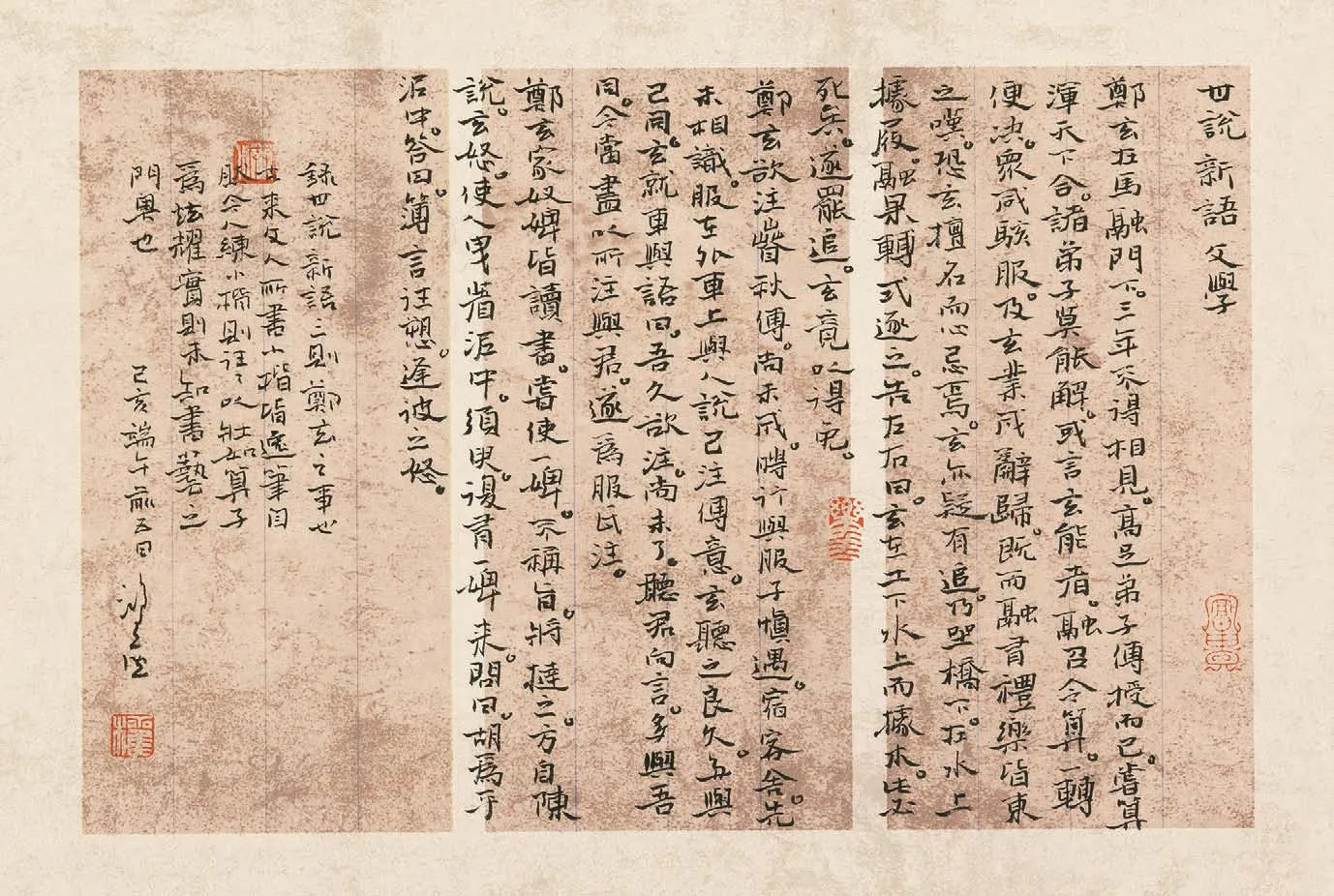

2.洪权 《世说新语》三则21.5cm×32cm2019

二、侧锋与锥锋

在解读古代经典作品之时,对其笔锋转换与运动的研究是不可绕过的问题。历来往往将线条的表现分为侧锋和中锋,中锋与侧锋皆属于线条的表现方式,并没有优劣之分,关键看表现在具体作品中之艺术效果,侧锋取“妍”、中锋取“质”。中锋与锥锋类似,某种程度上可以替换,锥锋隶属于中锋,而锥锋更强调笔锋垂直于纸面的同时笔锋与纸面的摩擦力。换言之,锥锋是指更多地运用毛锋之收缩力和顶纸力,以获得笔锋如锥的效果。王羲之早年书写的《姨姆帖》显然更多地运用锥锋书写,这是书法字体从隶书向行书、楷书发展过程中还隐藏的痕迹。篆书、隶书运用锥锋为主,其线条显得厚拙敦实,此线条运用于行草书之中亦然。小行草倾向于精致、细腻、洒脱、活泼,牵丝连带丰富,而锥锋线质在表现小行草书时则显得丰富性、笔锋感不足。故而,王羲之的行草书在极力地摆脱锥锋的牵制而大量运用侧锋,特别是王羲之晚年行草书(《丧乱帖》《频有哀祸帖》等)将侧锋运用得淋漓尽致,从而也创造了新的行草书样式,这也是王羲之能成为书圣的原因之一。为后代书家称颂和模仿者,大部分是王羲之晚年运用侧锋为主的作品。这也反向引证,侧锋与锥锋并没有优劣之分,校正了所谓“笔笔中锋”方为上之偏见。事实上,“二王”一脉之小行草侧锋成分很多,从孙过庭《书谱》真迹即能解析得很透彻,而对于大行草而言,中锋运用则偏多,只有中锋之厚实和骨力才能支撑起字形框架结构。董其昌与王铎之大行草由于各自运用中、侧锋成分的不同,其线条支撑之强弱则不言自明。锥锋源自篆隶笔法,颜真卿是用锥锋之高手,近代则何绍基、于右任、林散之为翘楚,他们行草书作品之线条皆带有更为强烈的摩擦感,显得苍劲厚重。在平等看待“碑”“帖”皆为书法取法资源立场的当代,“碑派”用笔融入行草作品之中成为显学,而“碑派”锥锋技法的运用则显得尤为重要。侧锋与锥锋皆是书写过程中锋面不同运用而已,不同的作品风格、审美理念则会对此进行选择性的运用,也即适合作者艺术风格表现形式的技法才是有效和可取的。反之,再优秀的技法也只是徒然甚至起到负面作用。

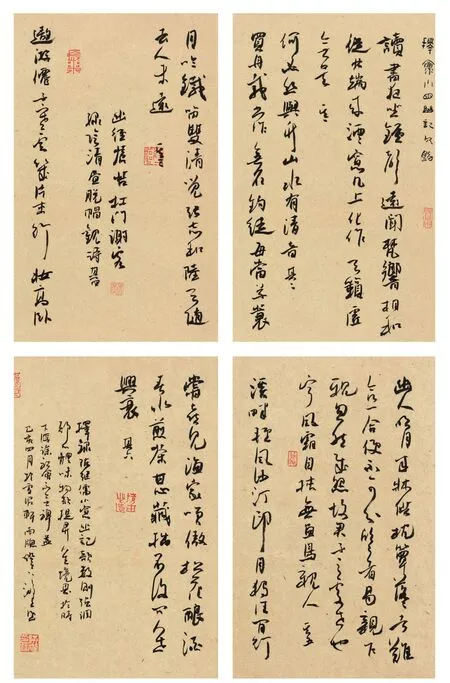

3.洪权 择录《小窗幽记》39.5cm×24.5cm×42019

4.洪权 陆游《感昔》181cm×49cm2019

三、关于碑体行草书

在碑学系统中,书法取法资源基本上为正书,在清代碑学大行于书界之时,篆隶楷各字体之线条、结体、风格等因素获得突破性发展。然而,行草书基本上还处于帖学系统之技法表现之中,碑学正书技法与帖学之行草书显得格格不入。总体而言,清代行草书并非亮点,或说尚处于突破性前之探索阶段。晚清何绍基与赵之谦在行草书上的成就足以说明这种探索的艰辛—碑学凝重、苍茫、静态之线条、结体等元素怎样融入率性、流动之行草书中。即使在晚清民初康有为、沈曾植等书家行草书中,这仍然显得凝重有余而流畅不足。于右任草书成功地将碑质线条轻松糅入行草书之中,其草书以厚重、端庄、碑味十足的面貌出现,而其线条之流动性、行草书之韵味又处处暗合古人。这是一种创造性的突破。然而,于右任的行草书解决了碑质线条自然糅入行草书问题,却没有办法解决行草书中字与字之间笔势上气息流动问题,以致字字独立。此“一笔书”问题在林散之的草书中得到了完美的解决,其轻松驾驭碑味十足的线条奔走于各种空间构成之中。窃以为,行草书中的碑帖融合方向仍然为书法艺术中的矿山,其碑、帖成分之多少、空间造型类属之选择具有极大的弹性和可塑性。

四、关于“篆”与“刻”

雕虫小技于方寸之间显大千世界,篆刻乃表现出“篆”与“刻”之间的关系,而再融合于方寸之中,“篆”为前提,“刻”为统领。当今学界则往往轻前提而重统领,以致印作缺乏“品”之意味,容易流于形式冲击而失去内涵属性。当然,形式上之匠心并非不重要,因为最终还是在形式上表现出来,只是形式之于内涵还是形式之于形式的问题。篆刻创作,最难在于建立起一套行之有效的篆写体系。这是篆刻的根本,自古篆刻能成大家者往往都与其篆写水平有莫大的关系。进而则是篆刻之“配篆”,“配篆”搭起“篆”与“刻”之间的桥梁,也即篆写水平与艺术审美思想之桥梁。再则,怎样自然地体现出篆写之自然性与走刀之时愈写愈刊之间的关系,怎样把握诡异与自然之间的微妙关系,怎样将篆写与刻互动并达到自由状态,等等。

楚篆为近年来学术界热门着眼点,而楚篆书之艺术价值也慢慢被挖掘,对楚篆的摄取如同对碑版的临习,若是没有主体审美的理解性的解读性学习则会陷入缘木求鱼,也即,对于简牍资源的摄取必然具有强烈的主体审美意识,也即运用吻合自我审美思想之技巧糅合简牍资源中具有主动性的元素,而不是纯粹地模仿形态。而楚国古玺亦具有强烈的风格属性,将楚篆风格糅入为数不多的楚国古玺,则能进一步拓展楚玺之创造空间。余近年在习楚篆之余亦将楚篆融入篆刻之中,并不断平衡冲突于篆与刻、墨与刀、黑与白之间。

五、文脉之余绪

书法属于架上艺术,就此而言,一幅作品的高超技术表现是其所以能成功甚至经典所必须具备的元素之一,那种不谙熟于技法而又否定技法论是一种以观念艺术为盾的托词,是站不住脚的。然而,书法艺术又不仅仅是技艺的表现,书法艺术带有强烈的文化象征特性,对其文化性的消解则将严重影响到书法进一步的发展乃至其存在的价值。近年来,书法界关于“书法的现代性”的讨论比较多,讨论者往往用西方文化观念来观照中国特有的本土书法艺术,这里暂且不讨论这种治学方法的正确与否,仅仅就书法是否具现代性而言,如果我们从西方学者对书法艺术所表述的观念来看—书法已经够现代了,君不见西方的现代艺术(从写实到抽象)的流变跟中国书法艺术存在极为微妙的关系吗?!窃以为,书法艺术在形而上的意境追求上具有超前元素,其抽象的现代性早已为西方艺术界所青睐,当今书法的问题不是其现代与否(因为这个问题已经很明了了),而是如何重新追寻、构建由于中国政体变更而造成的文化断层的问题,以及对待西方文化传播如何进行理性批判而不是认为外来的都是好的问题。怎样追加书法的文化性是问题的核心,由艺追文、由文而艺才是当今书法界应该重视的问题,若书法只是一个技法的问题,那么,其将行之不远。

展览是当今书法的主题,其为书法事业的贡献可谓大焉。然而,与此同时,以追求技法至上的展览不期然中将书法的发展引向形而下的层面,书法的文化厚重感在频繁展览中不断地被削弱,以致书法距离其技进而道的路途愈来愈远。这是整个书法界都应该引以思考的问题。

5.洪权 一帘万壑七言联180cm×30cm×22018

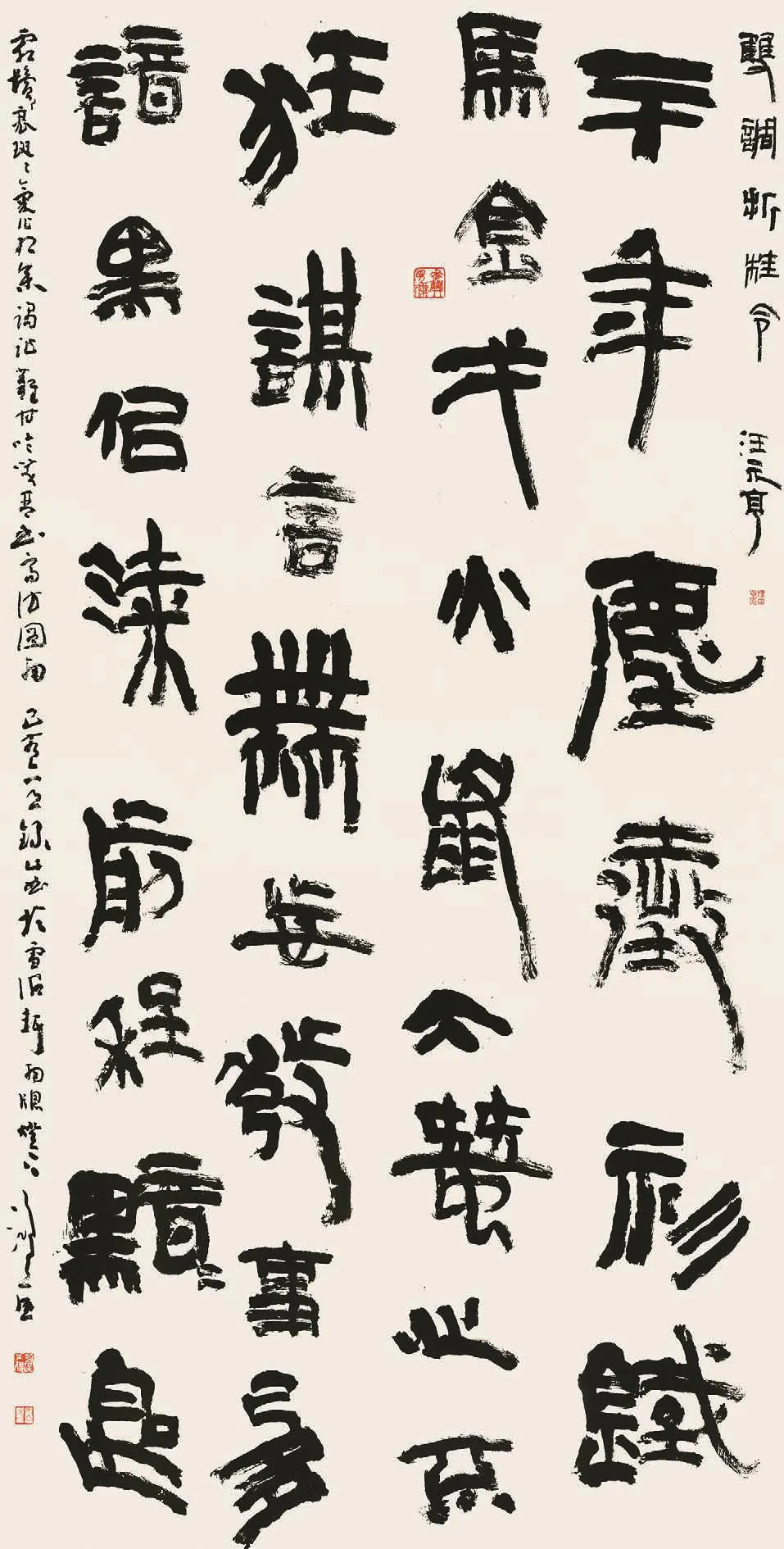

6.洪权 汪元亨《双调·折桂令》一阕247cm×125cm2019