全膝关节置换术后腔内注射氨甲环酸并早期夹管的效果探讨

2019-10-16胡杰亮高富军周保军魏孔星吕利军李文涛

胡杰亮 高富军 周保军 魏孔星 吕利军 李文涛

(甘肃省白银市第一人民医院 甘肃 白银 730900)

全膝关节置换术是目前公认的治疗各类晚期膝关节炎造成的膝关节严重变形、功能障碍的有效治疗手段,近年来逐步在国内普及,手术量逐年增加。但由于全膝关节置换术中需要广泛的软组织松解及松质骨截骨,虽然术中有止血带使用出血量较小,但术后出血量较大,有研究显示:术后2~4小时是出血高峰时间,占总出血量的37%~55%[1-3],造成大量患者需要术后输血,增加了患者的治疗成本及输血相关并发症发生率增高等问题,成为困扰膝关节置换技术发展的重要难点,如何解决这一问题成为每个关节外科医师所面临的重要课题。有学者提出基于密闭腔系血肿填塞压迫效应,通过术后适当夹闭引流管4~6小时,以期减少术后出血量,取得了一定成果。但对我院近年来膝关节置换术后采用常规夹管4~6小时发现虽然较不夹管病例其出血量有下降,但多数病人术后72小时血红蛋白下降仍较为明显,部分病例仍需输血治疗。基于这一问题,考虑是否可以在常规术后夹管基础上给予术后行膝关节腔内注射止血剂氨甲环酸以降低术后失血量。为此,我们进行了比较,现结果报告如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2012年—2014年52例人工全膝关节置换术病人,所有患者均为首次手术,术前检查排除凝血功能障碍、严重骨质疏松症、术中均无需行胫骨平台植骨等影响术后失血并存症,其中男25例,女27例,年龄65~71岁(67.35±7.52)岁。采用随机数字表法分为A、B两组,其中A组患者26例,B组患者26例,两组间患者年龄、性别比较无统计学差异。

1.2 治疗方法

两组患者均采用常规硬膜外麻醉联合腰麻麻醉方法,手术入路采用前正中,髌旁内侧入路,均为进口捷迈后稳定型骨水泥假体,术中常规使用气囊止血带,压力选择0.06MPa,术后常规于关节腔内放置18号硅胶引流管并夹闭,B组患者于夹管前经引流管向关节腔内注射氨甲环酸1.0g。术后夹闭引流管6小时后放开自然引流。术后48小时拔除引流管。

1.3 观察指标

术后72小时内,每24小时查血常规一次,统计患者血红蛋白水平。血红蛋白水平低于80g/L,视为输血指征。分别记录术后6、12、24、48小时内引流量。

1.4 统计学方法

采用SPSS13.0统计软件对两组患者术后引流量及血红蛋白值行统计学分析,计量资料以(±s)表示,组间比较采用多因素方差分析,P<0.05为差异具有统计学意义。

2.结果

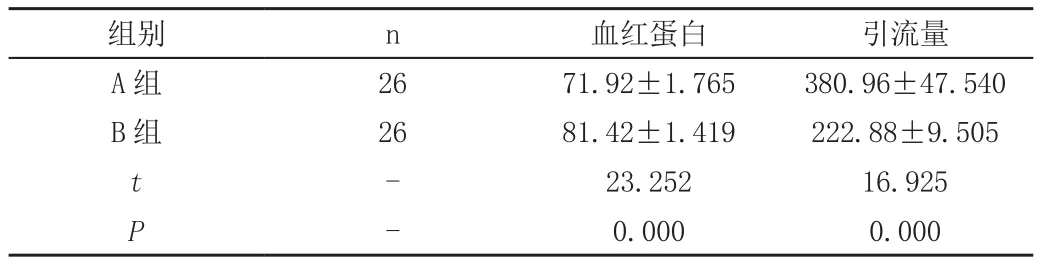

B组患者术后引流管引流量小于A组,血红蛋白水平亦高于A组,差异有统计学意义(P<0.05),见表。

表 两组血红蛋白及引流量比较(±s)

表 两组血红蛋白及引流量比较(±s)

组别n血红蛋白引流量A组2671.92±1.765380.96±47.540 B组2681.42±1.419222.88±9.505 t-23.25216.925 P-0.0000.000

3.讨论

由于膝关节置换术后2~4小时的出血高峰期,被许多学者认为是造成全膝关节置换术后患者失血性贫血的主要原因。为此有学者提出了密闭腔系血肿填塞压迫效应原理,此原理认为行全膝关节置换术后适当夹闭引流管,利用患者关节腔内渗血形成的血肿自行压迫膝关节腔内的毛细血管起到压迫止血作用[4],通过实践发现此种方法确能降低术后出血量,但此种方法也有其局限性。例如血肿残留关节腔内有增加深部感染的风险及影响切口愈合问题。此外,经笔者对我院膝关节置换术后病人观察,虽然术后短期内行引流管夹管可暂时性减少出血,但随着后期放开引流管后统计总引流量仍超过200ml,另有研究证实膝关节置换术后尚存在可能丢失于骨髓腔及组织间隙内的隐形失血量约500~800ml[5-6]术后48小时~72小时患者血红蛋白水平仍会出现明显下降,部分病人血红蛋白水平降至80g/L以下,需输注红细胞悬液纠正贫血。寻找一种辅助治疗手段提高术中及术后止血效果,降低术中及术后显性及隐形失血量,降低输血率非常必要。例如有学者采用局部注射肾上腺素通过收缩局部血管减少出血,同时激活血小板因子止血,取得了一定的止血效果[7],但局部使用肾上腺素有诱发心血管意外风险,且作用时间短暂。

新近研究认为术中使用止血带可能会激活局部纤溶系统,增加术后出血量[8]。对此,有学者认为控制局部纤溶系统激活可能是减少术后出血量的重要途径。止血药物氨甲环酸其作用机制恰为干预血液纤溶系统[9],以达到止血目的,符合这一观点。在本结果中发现:对比不使用氨甲环酸的单纯夹管组,在夹管前经引流管向关节腔注入氨甲环酸1g,可以明显减少引流管开放后各时段引流量,患者术后血红蛋白下降水平明显低于单纯夹管组,大多数病人无需术后输血。这可能是由于氨甲环酸注入关节腔后在局部形成高浓度水平,有利于其与纤溶酶和纤溶酶原上的赖氨酸结合,通过占据纤溶酶原的相应位点,使其达到过饱和状态,至其失去抗凝活性,避免手术部位已形成的血凝块溶解,从而起到局部止血作用[10-11]。而且,由于氨甲环酸是通过抑制纤溶系统以达到止血的作用,因此并不促进新的血栓形成[11]。曾有国内学者对氨甲环酸的临床研究做了大量分析,结果也证实使用氨甲环酸可以有效的减少总出血量、输血量,但是并不会增加深静脉血栓和下肢水肿等并发症的发生率,具有较好的安全性[12]。

综上,在全膝关节置换术后,通过引流管向关节腔注射氨甲环酸并辅助引流管夹管6小时的方法比单纯引流管夹管方法,能减少术后出血量,可以有效降低术后输血率。而且此种方法安全,简便,并且不增加术后血栓性并发症的发生率。