阿帕替尼治疗晚期恶性胸腺瘤患者2例并文献复习

2019-10-09李慧芬

李慧芬

(中山市人民医院 肿瘤分院化疗三区,广东 中山 528403)

0 引言

胸腺瘤是较为常见的发生于纵膈的肿瘤,多位于前上纵膈或前中纵膈,少数位于后纵膈或其他部位,其发病率低,大约为0.13-0.15/10 万,约占纵膈肿瘤的30 %。根据2004 年WHO 胸腺上皮肿瘤组织病理学分类,胸腺瘤分为A、AB、B1、B2、B3、C 型共六型,原发性胸腺癌临床上更为罕见,占胸腺上皮性肿瘤的10 %~20 %[1-3],缺乏大规模的药物临床试验,诊治经验不多。本文就既往在我科诊治的2 例恶性胸腺瘤患者使用阿帕替尼疗效的分析做总结如下。

1 阿帕替尼靶向治疗例一

1.1 患者基本资料

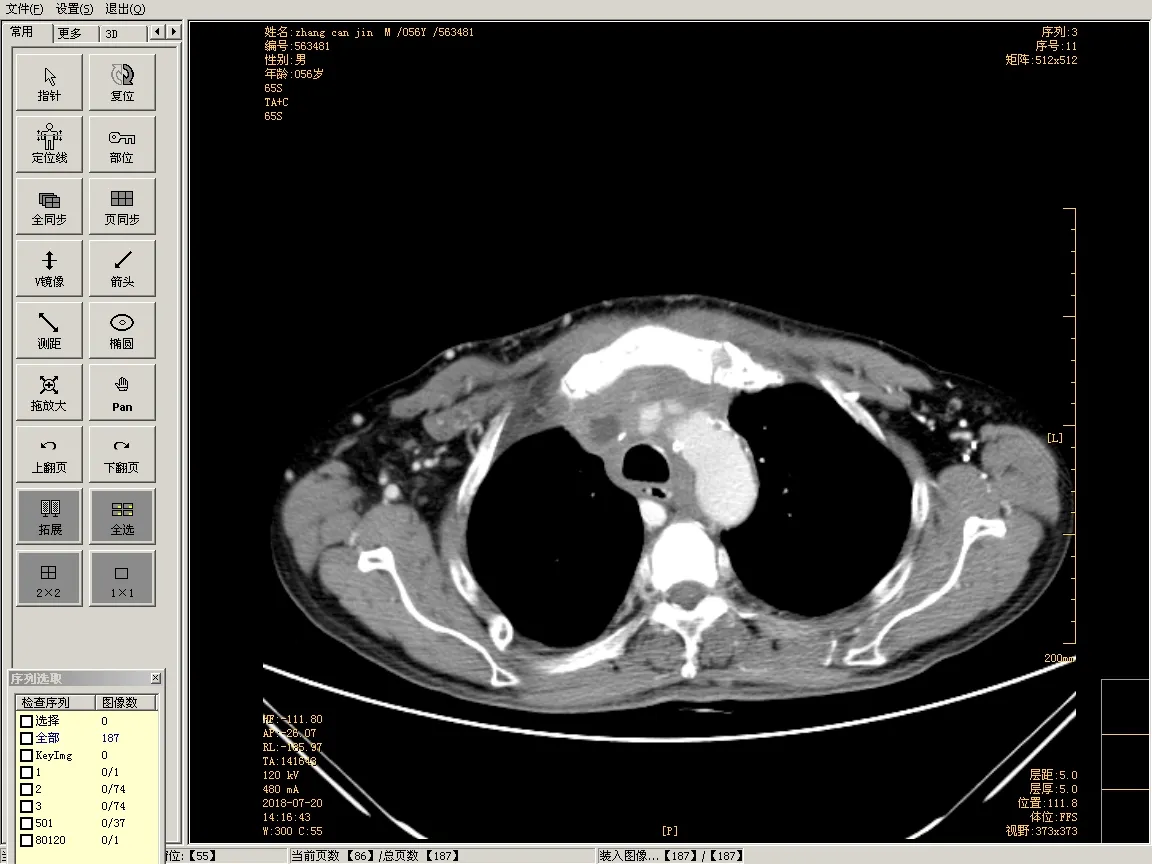

患者男性,张XX,56 岁。该患者于2016-05 发病,首发症状为胸闷、气促,症状逐渐加重,2016-06-03 胸部CT 增强,见表1:纵隔内见软组织肿块,大小约58 mm×43 mm,考虑纵隔恶性病变累及下腔静脉并下腔静脉癌栓;纵隔内见多发肿大淋巴结,心包积液。根据Masaoka 分期为IVB 期。予患者行“胸腔镜下纵隔肿物活检术”,病理示:B3 型胸腺瘤。免疫组化:CK(广谱)+、CK5/6+、CK7-、P63+、EMA 局 灶+、CD5-、TdT-、CT-、CD117+、TTF-1-。患者及家属不愿化疗签字出院。2017-07 中旬患者胸闷、气促进行性加重,伴有颜面部及双上肢水肿进行性加重,2017-08-09 复查胸部CT:纵隔软组织肿块截面大小约79 mm×49 mm,并侵犯邻近上腔静脉;纵隔、肺门淋巴结肿大;右下肺外带小结节(直径7 mm),考虑肺内转移瘤。肝右后叶低密度肿块(50 mm×31 mm),考虑转移。08-09 开始予“TC”方案化疗6 程,1 程化疗后患者颜面及双侧上肢浮肿明显消退,2 程化疗后09-25 复查CT:肿瘤大小及侵犯范围与前相仿,肝右后叶低密度肿块较前减小(47 mm×29 mm)。6 程化疗后患者出现胸骨柄肿物,进行性增大,直径约3 cm,并右侧胸壁肿物,直径27 mm。2018-01-18 开始予患者更换二线化疗方案行“VP-16 +IFO”方案化疗3 程,3 程化疗后患者胸骨柄及右侧胸壁肿物进行性增大,04-11 开始予更换为靶向药物“阿帕替尼 1# bid”口服治疗,服药后胸骨肿物明显缩小并坏死脱落。07-21 复查CT:纵隔软组织肿块截面大小约72 mm×25 mm,右肺类圆形结节已消失。肝脏多发转移瘤同前,最大者直径35 mm,增强轻度强化。目前患者继续口服“阿帕替尼”靶向治疗中,见图3。

图1 2016-06-03 患者发病时CT 影像学

图2 2017-04-10 患者靶向治疗前CT 影像学

图3 2018-07-21 患者靶向治疗后复查CT 影像学

1.2 患者病例特点:

该患者为中年男性,一二线治疗方案选择化疗,一线方案选择TC,PFS 约5 个月;二线治疗方案选择阿帕替尼“VP-16+IFO”,PFS 约3 个月。该患者三线治疗选择阿帕替尼靶向治疗,截至目前已经服药5 个月,靶向治疗中2 次复查CT 疗效评价为SD,服药过程中患者自觉轻微乏力,服药后出现I 级高血压及I 度皮肤反应,服用药物降压可控制,皮肤毒性反应经对症处理后可以耐受。

2 阿帕替尼靶向治疗例二

2.1 患者基本资料

患者黄XX,女,55 岁。患者于2013-12-10 自觉左侧锁骨上肿物,我院MR,见图4:右侧前中下纵隔见一不规则软组织肿块,位于心包内,最大断面约113×81 mm,肿块与右房室壁分界不清,呈环抱状,右房室明显受压左移,上腔静脉亦受压变扁,突向胸前间隙及右侧肺野,相应右侧心包大部分尚完整,其中右前缘局部连续性可疑中断,相应右侧心包积液;纵隔、右侧心膈脚、气管右旁、双侧锁骨上区(左侧明显)见多发肿大淋巴结,呈融合肿块状,明显强化,最大约38×35 mm;双肺未见明显结节、肿块。根据Masaoka 分期为IVB 期。行左侧锁骨上淋巴结活检病理提示:(左锁骨上)淋巴结转移非角化性鳞癌。免疫组化提示可能来源胸腺。免疫组化:CK+、P63 部分+、CD1a-、TTF-1-、CK19+、SYN 弱+、CD56-、CD57-、CK7-、CK8-、CK5/6 部 分+、CK20-、GCDPF-、Ki67(+80%)、ER-、PR 个 别+、HER2-、CD5 部 分+、CD117+。2013-12-25 诊断明确后曾行“EP、AP、DP、S-1”等多线化疗,一线EP 方案化疗后PFS 约5 个月,2016-11-29 复查CT:1.右侧前中下纵隔肿块较前略增大,现最大截面范围约78 mm×57 mm;双侧内乳区、心前区、右侧心膈角及右侧腋窝区肿大淋巴结,部分较前增大。左侧胸腔及心包少量积液均较前增多。之后多程化疗后肿瘤持续缓慢进展。2016-11-30 至2017-04-22 更换“IP”方案化疗7 程,期间复查CT 疗效评价SD。2017-03-02 复查CT,见图5:右侧前中下纵隔肿块较前略增大,现最大截面约50 mm×69 mm;双侧内乳区、心前区、右侧心膈角及右侧腋窝区肿大淋巴结,均较前略有增大。2017-03-04 开始加用“阿帕替尼1#BID”靶向治疗,2017-04 之后停止化疗,阿帕替尼靶向治疗维持治疗。2017-05、2017-07 复查CT,见图6:右侧前中下纵隔肿块略缩小。双侧内乳区、心前区、右侧心膈角及右侧腋窝区肿大淋巴结,同前基本相仿。2017-09 患者出现肝转移,更换为“阿帕替尼+NVB”化疗1程,之后一般情况进行性转差,2017-12临床死亡。

图4 2013-12-25 患者发病时MR 影像学

图5 2017-03-02 患者靶向治疗前CT 影像学

图6 2017-07-16 患者靶向治疗后CT 影像学

2.2 患者病例特点

该患者为中年女性,确诊后行姑息性化疗,一线EP 方案化疗有效,PFS5 个月,之后因化疗耐药多次更换化疗方案化疗,肿瘤持续进展;五线治疗方案选择“阿帕替尼+IP 方案”,总共服药9 个月,靶向治疗中2 次复查CT 肿瘤稍缩小,疗效评价为SD,服药过程中患者自觉轻微乏力,服药后出现I 级高血压及I 度皮肤反应,服用药物降压可控制,皮肤毒性反应经对症处理后可以耐受,总生存时间47 个月。

3 讨论

胸腺恶性肿瘤是所有实体肿瘤中相对罕见的一种类型,临床工作中收治的患者数极为有限。大约有1/3 患者胸腺瘤患者和胸腺癌患者确诊时即为局部晚期或合并有远处转移[4-7],故治疗多采用综合治疗为主,多数患者预后不良。对于化疗耐药的患者,靶向药物可选择“依维莫司”和“苏尼替尼”等,但在实际临床中部分患者因经济原因无法得到使用。甲磺酸阿帕替尼片(艾坦)是新一代的小分子血管内皮生长因子受体-2(VEGF R-2)酪氨酸激酶抑制剂,由我国自主研发,其主要作用机制是竞争性的结合该受体胞内酪氨酸ATP 结合位点,高度选择性地抑制VEGF R-2 酪氨酸激酶活性,阻断血管内皮生长因子(VEGF)结合后的信号传导,从而抑制肿瘤的血管生成进而发挥抗肿瘤作用[8,11]。目前阿帕替尼被批准用于晚期胃癌或胃食管结合部腺癌患者三线及三线以上治疗,但多项临床试验发现阿帕替尼在治疗肝胆癌、卵巢癌、非小细胞肺癌、乳腺癌等疾病中,均取得了一定的疗效[9]。该2 例患者均为晚期恶性胸腺瘤,临床分期为IVB 期,确诊时失去手术机会,且2 例患者均合并有上腔静脉压迫综合征,治疗上采用化疗为主的姑息性治疗。第1 例患者一二线化疗PFS 时间均较短,且很快出现化疗耐药,予以更换“阿帕替尼”靶向治疗后,病情得到有效控制,总体疗效评价SD,截至目前服药5 个月,仍继续靶向治疗中。第2 例患者一线化疗后肿瘤缩小明显,PFS 亦大约5 个月,之后行维持化疗及多线化疗,疗效评价SD,肿瘤一直缓慢增大,五线治疗方案选择“阿帕替尼+IP 方案”,PFS 约6 个月,晚期肿瘤生存时间约47 个月,疗效较为满意。

综上所述,阿帕替尼是一种高度选择性的作用于VEGFR-2 的分子靶向药物[10],对多种恶性肿瘤均具有较好的抗肿瘤作用。对于晚期恶性胸腺瘤的治疗,尤其对于化疗耐药的患者,阿帕替尼不失为一种合适的选择。

参考资料

[1]Venuta F,Anile M,Diso D,et al.Thymoma and thymic carcinoma[J].Eur J Cardio-Thoracic Surg,2010,37:13-25.

[2]Berardi R,De Lisa M,Pagliaretta S,et al.Thymic neoplasms:An update on the use of chemotherapy and new targeted therapies[J].Cancer Treat R ev,2014,40(4):495-506.

[3]Weissferdt A,Moran CA.Thymic carcinoma,part 1:A clinicopatho logic and immunohistochemical study of 65 cases[J].Am J Clin Pathol,2012,138(1):103-114.

[4]Laurent F,Latrabe V,Lecesne R,et al.Mediastinal masses:Diagnostic approach[J].Eur Radiol,1998,8:1148-1159.

[5]Verstandig AG,Epstein DM,Miller WT,Jr,et al.Thymoma:Report of 71 cases and a review[J].Crit Rev Diagn Imaging,1992,33:201-230.

[6]Wilkins EW,Jr,Grillo HC,Scannell JG,et al.J.Maxwell Chamberlain memorial paper:Role of staging in prognosis and management of thymoma[J].Ann Thorac Surg,1991,51:888-892.

[7]Souadjian JV,Enriquez P,Silverstein MN,et al.The spectrum of diseases associated with thymoma:Coincidence or syndrome? [J].Arch Intern Med,1974,134:374-379.

[8]李小江,姜珊,郭姗琦,等.阿帕替尼联合消岩汤治疗晚期非鳞非小细胞肺癌临床疗效观察[J].中国肿瘤临床,2017,44(14):701-705.

[9]秦叔逵,李进.阿帕替尼治疗胃癌的临床应用专家共识[J].临床肿瘤学杂志,2015,(9):841-847.

[10]贺向红.阿帕替尼联合化疗在晚期胃癌中的近期及远期治疗效果观察[J].中国药物与临床,2019,19(1):112-113.

[11]涂艳(综述),彭枫(审校).阿帕替尼治疗恶性肿瘤的临床研究进展[J].中国肿瘤临床,2016,43(12):545-548.