基于CiteSpace的国内生态话语分析研究

2019-10-06吴林张雪蓝

吴林 张雪蓝

摘 要:生态话语研究作为生态语言学研究领域的一个新分支,近年来发展势头强劲并取得了较为丰富的研究成果。采用定量法,通过检索中国知网2011~2018年间生态话语分析研究的文献数据,运用CiteSpace绘制科学知识图谱,从生态话语的定义、特点、国内研究现状、存在的问题及未来发展趋势等方面对现有研究进行回顾和评述。综合近八年来的生态话语分析的研究发现:研究总体呈上升趋势,研究范围和研究对象日渐扩大和细化,但相关文献的核心期刊占比还是较少,重复性的研究过多而实证性研究不足。总体而言,生态话语能让人们从新的视角探索与环境的关系,具有着一定的研究前景与社会价值。

关键词:生态语言学;生态话语;话语分析;研究述评

一、引言

随着人类社会的进步与发展,环境污染和自然资源破坏的问题层出不穷,经济发展和生态环境之间出现了一定程度的失衡。人们开始诉诸生态学的原理去解决人类生活中出现的环境问题,这其中也引起了语言学界对生态环境的高度重视与关注,生态语言学在此背景下应运而生。生态语言学有两个研究模式,一是“豪根模式”,也称为“语言的生态学”,强调语言的隐喻,把语言和言语社团的关系比作生物与自然环境的关系,认为语言有其生态环境,由所用语言的地区以及对所用语言的态度而决定(Fill,2001)。二是“韩礼德模式”,也称为“环境的语言学”,强调语言的非隐喻,认为人类自身和其所处的环境决定了人类的所作所为;人类通过语言这一生存中重要的组成部分来描述和反映现实(Halliday,1990)。

在语言学领域,不同的学者因其研究侧重点不同而对话语的定义也有所不同。Harris(1952)和Stubbs(1983)从话语的语言结构出发,将话语定义为:大于句子或从句的语言单位或超语句单位;而Cook(1989)则侧重于话语功能,把话语定义为:用于交际的语言使用。除此之外,以Fairclough(1992)为首的学者们则从话语的社会性出发,认为话语是一种揭示社会事实的方式。总体而言,生态话语的研究逐步从注重话语结构到重视话语功能,再过渡到突出话语的社会性。目前可持续发展成为当今社会的发展目标,然而经济快速发展的同时又破坏了生态环境,人们开始正视自身与生态环境的关系,寻求构建一个和谐的语言生态环境,生态话语研究在此背景下应运而生。

在话语分析领域,语言学家们将生态话语视为一种新型的话语形式。Luhmann(1989)认为,生态话语旨在改变社会话语系统中与生态环境相关话题的传播实践与方式。社会建构主义语言学家Dryzek(1997)将生态话语定义为建构、解释、讨论和分析环境问题的重要方法,影响着人们如何界定、解释和应对生态事务的处理方式。Mühlhausler(2006)认为,生态话语旨在探讨人类与自然环境之间的关系。Jung(2001)强调,环境话语特指人类与自然环境之间被公开定义的口语或书面语。这些都表明各个学科领域的学者们对生态话语有着各自的理解和定义,从中不難发现:生态话语作为生态现象与观念集合的语言表征,能反映出人们的生态意识形态,对于人们维持、建构生态环境具有现实意义。

生态话语与普通话语不同,具有与生态结合后独特的语言特点。从语言形式上看,生态话语具有叙事、说明、议论等多种体裁形式;从语义特点上看,生态话语存在语义模糊的特征,同时一个词语可指多种不同的现象,如“生长”既可表示数值的积极生长,也可表示危险的消极增加;从表达方式上看,生态话语有时存在误导性信息,如“零增长”指的是经济发展和资源消耗的增长速度不变,但不代表并没有量的增加;从修辞手段上看,生态话语大量使用隐喻,这种情况在文学语篇中尤为明显;从话语目标上看,生态话语旨在唤醒人们保护生态环境的意识。以上特点表明在形式、语义和修辞手段方面学者已经有了一定的共识,但生态话语体系的深层认知机制和语用特点还有待进一步探索。不同社会阶层的个体应根据环境话语的语言特点去表达对自然界的看法,达到交际效果最大化,而这些都需要语言学研究者去探讨和思考。

生态话语分析是当前生态语言学研究领域的新兴分支,目前语言学界对其研究对象、范围与路径仍莫衷一是,并未形成统一的理论体系。本文通过可视化信息技术CiteSpace,对2011~2018年国内的生态话语分析研究相关文献进行梳理,从生态话语的定义、特点、国内外研究现状、存在的问题及未来发展趋势等方面,描述生态话语分析研究的现状,旨在为国内语言学者开展相关研究提供理论与实践参考。

二、研究方法

(一)研究数据

笔者通过检索中国知网,输入“生态话语分析”这一检索主题,选取2011~2018年间国内发表的所有关于生态话语分析的学术期刊论文,通过手工排查,排除不属于这一主题的及相关性不强的文章,最终获取57篇有效文献,并将其作为研究对象。

(二)数据收集与分析

本文使用CiteSpace软件,对所选取的57篇学术期刊论文进行可视化分析。首先从论文数量上梳理出2011~2018年间生态话语分析研究的整体情况;然后利用关键词聚类共现图谱分析方法,梳理生态话语分析研究中的核心点,同时运用LLR(对数似然率)算法,分析这些核心点的代表性关键词以探寻具体的研究热点;接着运用可视化技术分析文献的主要来源、主要作者发文量和机构;最后利用时间线图谱分析生态话语分析热点的变化趋势。

三、生态话语分析研究现状

(一)整体情况

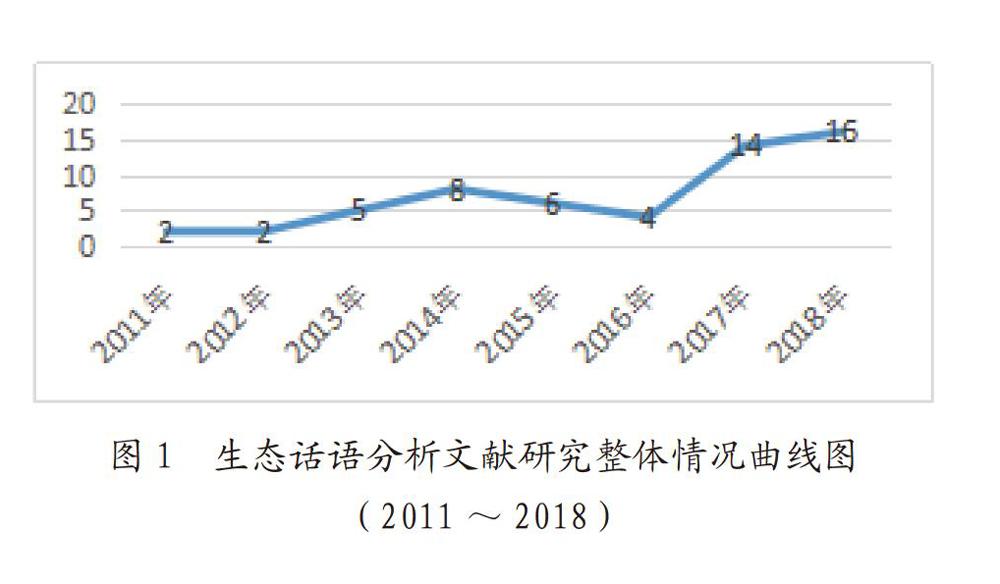

笔者首先对2011~2018年间发表的生态话语分析论文进行了统计,并绘制出生态话语分析文献研究整体情况曲线图,具体如图1所示:

从图1可以看出,2011~2018年期间,生态语言学研究发文数量总体呈上升趋势。通过进一步观察,可以发现,国内生态话语分析研究大致可分为三个阶段:起步阶段(2011~2012年,共计4篇),发展阶段(2013~2016年,共计23篇),高峰阶段(2017~2018年,共计30篇)。总的来说,语言学家对生态话语分析研究的关注力度持续增强。

(二)研究热点

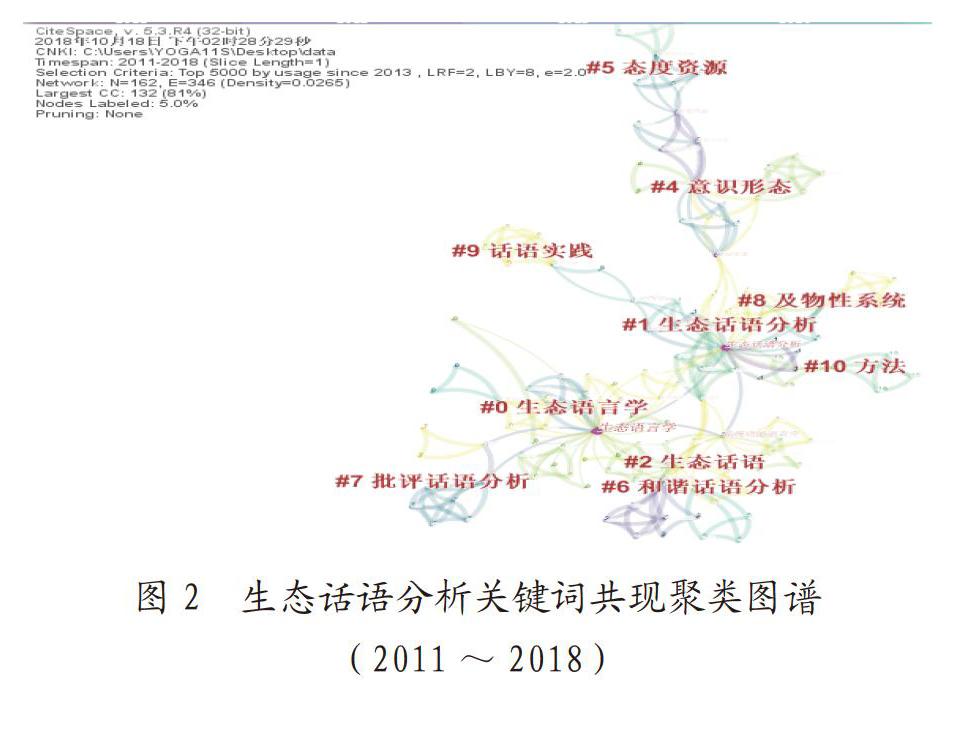

CiteSpace软件可以对所选文献的关键词进行聚类分析并产生聚类标识,而每个聚类代表一个联系相对紧密的独立研究领域。本文采用共词分析法,绘制生态话语分析在生态语言学研究中的核心领域知识图谱。具体操作如下:将CiteSpace设置“时间”为“2011~2018”,在“Node Types”中选择“Keyword”,其他参数不变;先点击“Find clusters”对所选文献进行聚类;再点击标识“Key”,用关键词对每个聚类进行命名;最后点击LLR算法,由软件自动生成关键词共现聚类图谱,得到10个共被引文献关键词网络聚类。其中,聚类值ModularityQ为0.8029,聚类内部相似度指标Silhouette值为0.9603,说明聚类内节点联系紧密,聚类内节点的主题关联性很强,结果具有参考价值。具体如图2所示:

关键词在一定程度上揭示了某一领域的研究焦点。本文运用CiteSpace中的LLR(对数似然率)算法,得出了生态话语分析研究热点的代表性关键词。其中,各聚类的中心度越高,说明该聚类的标签词联系性越强。具体如表1所示:

从表1可以看出,聚类0“生态语言学”的代表性关键词有生态语言学;环境话语;学科属性;现状;发展趋向;聚类1“生态话语分析”主要基于系统功能视角对身份构建、绿色语法进行分析;聚类2“生态话语”主要从系统功能语言学和生态场域两个视角研究;聚类4“意识形态”的焦点领域是生态批评性话语分析和人类中心主义等;聚类5“态度资源”主要探讨积极话语分析和生态女性主义;聚类6主要从话语体系、生态文明和社会责任研究“和谐话语分析”;聚类7主要从及物性和情态两方面探讨“批评话语分析”;聚类8“及物性系统”主要分析话语中体现的自然、生态意识;聚类9“话语实践”从生态政治和批评性语篇着手生态文明建设;聚类10“方法”主要探讨语言生态的理论、原则和目标。

如果将表1和图2的相关内容进行整合的话,我们可以将聚类1“生态话语分析”和聚类2“生态话语”标记为“系统功能语言学”;将聚类0“生态语言学”和聚类10“方法”标记为“生态语言学”;将聚类4“意识形态”和聚类9“话语实践”标记为“生态批评话语分析”;将聚类5“态度资源”和聚类6“和谐话语分析”标记为“和谐或积极话语分析”;最后将聚类7“批评话语分析”与聚类8“及物性系统”标记为“及物性系统”。因此本文将主要讨论以上五个聚类主题,即“系统功能语言学”“生态语言学”“生态话语分析”“生态批评性话语分析”和“和谐和积极话语分析”。

1.生态语言学

生态语言学隶属于语言学这一领域,国内外学者曾从不同角度对生态语言学的不同方面进行了探讨。何伟(2018)回顾了生态语言学的发展历程,阐释了生态语言学的超学科属性及其应用性,并指出了生态语言学领域现存的问题及今后的研究方向。魏榕、何伟(2018)介绍了以“国际语境下的生态语言学研究”为主题的“第一届生态语言学战略发展研讨会”中各个代表学者的发言,总结了生态语言学领域存在的两种研究模式、三股力量,阐明了生态语言学多元化的研究方向和广泛开放的研究范围,号召中国学者承担起生态文明建设的重任。李美霞、沈维(2017)追溯了迄今国内外生态语言学的研究现状,理清了生态语言学研究中的若干重要问题,并在此基础上预设了生态语言学未来关注的主题与发展趋势。林美珍(2017)使用Bicomb2.0共词分析软件和SPSS20.0统计学软件,对1985~2016年期间中国生态语言学的研究文献进行词频共现和聚类分析,发现生态语言学领域的论文数量日渐增多,主要集中于描写语言的生态性和非生态性,但也存在理论体系不健全、研究力量分布不均等问题,因此,她呼吁国内生态语言学研究应大力采用多元复合型的研究方法。

2.生态话语分析

目前生态问题层出不穷,语言学家们诉诸话语分析去解决社会中出现的各种生态问题。生态话语分析是指利用语言的能动作用去实现人与其他物种以及语言与生态之间的和谐共处。黄国文、趙蕊华(2017)在澄清了一系列基本概念(生态语言学的两种研究模式、话语分析的种类、Halliday的生态思想、语境和生态系统说)的基础上,总结概括出生态话语分析的目标、原则与方法。辛志英、黄国文(2013)验证了系统功能语法作为一种理论框架建构生态话语分析系统的可能性,认为系统功能语法的普适性将使其能够描写和建构生态话语分析。赵丽丽、成汹涌(2015)对生态公益语篇《爱地球》进行了及物性系统层面的生态话语分析,发现其中出现了大量的物质过程,用来提醒人们的行为破坏了自然界的和谐,号召人们用实际行动去践行生态主义价值观。杨阳(2018)严格参照态度资源的分类和参照标准,对《卫报》有关美国退出《巴黎协定》报道的态度资源分析做量化统计,试图揭示西方主流媒体的生态意识,发现该新闻报道过多强调人类的价值、突出人类活动对环境的破坏并主张全球共同应对气候危机。

3.生态批评性话语分析

生态批评性话语分析将研究范围进一步扩大,从语言的生态环境角度去批评性地分析人与其他物类之间的不和谐关系。哈长辰、张炼(2018)基于生态批评性话语分析的视角,采用定性和定量分析的方法,从标题、主题和词汇三方面,分析了中美气候变化新闻报道语篇使用的语言策略及其蕴涵的生态意识形态。除此之外,二人(2017)还将生态语言学和社会学、心理学等理论相结合,依照描述、分析和解决问题的思路,深度分析“一带一路”战略下中国——东盟峰会讲话的生态话语,旨在提高人们语篇对比分析能力,唤醒人们保护生态环境的意识。戴桂玉、仇娟(2012)基于Fairclough的话语分析三维模式,对生态酒店简介进行生态批评性话语分析,他们首先从及物性过程和态度资源两方面描述语言特征,然后阐释语言使用中反映的深层生态思想,最后解释酒店简介产生的社会背景或原因。徐歉(2014)也以Fairclough的三维分析框架作为理论指导,选取20篇有关偷猎大象的新闻报道进行生态批评性话语分析研究,揭示了报道中隐含的人类中心主义思想以及语言、环境和社会之间的联系,呼吁新闻语篇应向公众传达更多符合生态意义的语言。

4.和谐和积极话语分析

学者们基于中国的体制、文化传统和社会价值观,探讨如何使语言更适于和谐生态系统的构建,从而促进人与人、自然、其他物种之间的和谐共存,在这种背景下就衍生了和谐话语和积极话语分析。黄国文教授(2017)在访谈中生动地讲述了生态语言学的兴起、发展和研究路径,强调和谐生态话语的分析研究必须要结合中国的国情制度与中国特有的传统生态思想。闫娜(2018)以功能语法为理论指导,通过分析语句的及物系统,试图去完善和谐话语分析的模式,并唤起人类社会的生态意识。鉴于生态酒店广告传达的生态思想,同时基于绿色旅游兴起的背景,韩加加(2014)以评价理论和深层生态思想为理论基础,对20篇生态酒店英文广告进行了积极话语分析研究。除此之外,戚燕丽(2016)基于多模态积极话语分析视角,分析了影片《紫色》中的生态女性主义,认为这种“女性”化体现的是男女的平等、人们对生态环境的尊重,这将有助于生态环境危机的解决和生态社会的构建。

5.系统功能语言学

系统功能语言学可以为生态话语分析提供理论依据,有效地指导生态话语分析。何伟、张瑞杰(2017)通过考察人与场所生态因素的互动关系,基于系统功能语法理论,建构了一个生态话语分析的理论框架,从生态视角对参与者角色类型、语气情态系统、评价系统进行了解读。常军芳、丛迎旭(2018)首先构建了生态话语多层次分析模式,然后以该模式为指导,从意识形态、语境和语言本体三个层面,对2016年中国环境保护部部长报告进行分析。方康力(2015)在论述生态话语分析框架的理论、原则和方法的基础上,从语相、词汇、语法三个层面,对《寂静的春天》的语言特征进行了分析,阐释了语言形式中所隐含的生态思想。

(三)发展趋势

笔者利用CiteSpace生成了2011~2018年期间的生态话语研究主题时间线图谱,该图可以直观展示不同聚类随着时间推移的发展情况,每条实线代表一个研究主题。具体如图3所示:

从时间线图谱来看,生态语言学、生态话语分析、生态话语的时间跨度最长,说明这三个领域一直是生态话语研究的热点,这也进一步印证了上文关键词共现聚类分析中所发现的热点。及物性系统、意识形态和谐话语分析、批评性话语分析均是略有涉及,说明这几个领域未来还有很大的开拓空间。随着时间的推进,该领域的研究范围随之扩大,研究主题更加具体化,生态话语分析越发以系统功能语言学作为研究的理论基础。

四、相关文献统计分析

(一)发表期刊

对论文发表的期刊来源进行统计,可以直观展示该领域研究成果的空间分布,更好地帮助读者及研究者了解该领域研究的前沿问题。笔者对57篇生态话语分析研究论文的期刊来源进行了统计,具体如表2所示:

从表2可以看出,2011年~2018年间,核心期刊《外语研究》和《中国外语》中有关生态话语分析的论文各有两篇,重点学术期刊《北京科技大学学报(社会科学版)》和《北京第二外国语学院学报》中有关生态话语分析的论文各有9篇和1篇,这四种期刊的发文量仅占总量的24.6%。这说明国内生态话语分析相关研究成果还不算丰富,论文的刊发大多集中于普通期刊,核心期刊发文仍有较大的提升空间。

(二)论文作者

以CNKI提供的作者统计为基础,笔者利用可视化信息技术得出主要作者及发文量。具体如表3所示:

统计显示,黄国文教授作为生态话语研究的领军人物,为中国生态话语奠定了坚实的基础,他侧重于研究系统功能语言学和生态话语分析的相关理论;何伟与魏榕为生态话语研究的中坚力量,他们主要探讨生态语言学的发展历程和属性,论文也被《中国外语》和《外语研究》等核心期刊所刊载。此外,如赵蕊华作为生态话语研究的重要生力军,侧重于研究系统功能语言学、生态话语分析的相关原则和方法理论;陈旸(2017)则对诗歌这一载体的生态话语分析进行集中探讨;哈长辰和张炼(2018)主要关注于新闻报道及会议报告的生态批评性话语分析;王著(2017)將生态移民作为话语分析的焦点领域;方康力(2014)基于绿色语法思想的生态话语分析也引人注目。

(三)作者单位

基于论文作者的工作单位(机构)信息,本文对那些发表论文多于或等于三篇的作者的单位情况进行了量化统计,并根据统计结果绘制成表格(篇数≥3)。具体如表4所示:

从表4的统计可知,国内生态话语分析的研究力量呈现分布不均的态势,集中于华北、华南及华中地区,如北京、广州、武汉等城市均是研究重镇。其中,北京外国语大学的生态话语分析的产出量最高,北京科技大学、华南农业大学紧随其后。这可能由于这些地区、高校掌握的语言数据和资料更为齐全和完备,同时有专门的机构、人员从事这一领域的研究。

五、生态话语分析研究的态势与不足

生态话语分析作为一个新兴而富含生机的学科领域,顺应了社会发展的需要,发展迅速,已形成了一定规模的研究成果,但生态话语分析研究还存在一些不足之处,值得我们去探究。

(一)生态话语分析研究的态势

首先,生态话语研究呈现范围日渐扩大化、对象日渐具体化的态势。早期环境生态话语分析研究主要是关注破坏性话语,后来随着人们生态意识的增强,有益性话语成为生态话语新的研究对象,涉及的话题包括:可持续发展、循环发展、生物多样性等。除此之外,与自然环境有关的社会话语和政治话语的文本也被纳入到生态话语的研究范围,从而在更宽泛的意义上讨论了人与环境的关系。如:杨阳(2018)选取美国退出《巴黎协定》的10篇新闻报道,进行生态话语分析,揭示了西方主流媒体的生态意识,呼吁人们建立积极的生态哲学思想。

其次,生态话语研究的研究视角日渐多元化。研究视角从早期单一视角向生态认知、认知批评等多元化视角转变,同时,和谐话语分析融合了生态语言学、功能语言学与中国传统哲学三方面的学科知识,是基于中国语境且符合中国文化特征的生态话语分析新路径。如:何伟、张瑞杰(2017)以系统功能语言学为指导,考察人与场所生态因素的互动关系,从而建构了一个实用的生态话语分析模式。

(二)生态话语分析研究的不足

首先,生态话语研究在实践操作层面上仍表现出研究深度不够、验证性重复和理论体系构建尚未统一的特点。虽然语言学家们都认同生态话语是“具有生态语言学意义、凸显环境意识的语言”,但是不同的研究者对环境的定义与环境话语概念范畴的大小也存在不同意见,因而生态话语缺乏统一明确的概念体系。除此之外,尽管何伟教授等人基于系统功能语言学的及物性理论,建构了生态话语的系统功能分析模式和及物性分析模式,这在一定程度上丰富了生态语言学研究的理论框架,促进了中国自身的生态语言的研究,但是我国该领域的理论基础仍然薄弱,我们要着力引导语言学者们去深入地思考生态语言学的学科性质和研究范围,建构科学的生态语言学研究体系,以进一步提升语言学者们的学术素养。

其次,在生态话语研究中,方言或少数民族濒危语言的环境话语生态调查占比极少。因为生态话语对保护传统文化、维护语言多样性有着极重要的意义,所以我们需要对方言与少数民族语言尤其濒危语言进行生态话语生态记录。

最后,生态话语目前的研究方法比较单一,缺乏多元复合型的实证研究。国内生态话语分析的研究方法仍多以理论总结型和案例分析型为主,而基于语料库的定量数据支撑的实证研究较为匮乏。因此,国内今后的生态语言学研究应以学科相融合、多元互补的研究方法为理论指导;同时,应多借鉴和融合其他相关学科如认知学、心理学等的研究方法,加强多元复合型的生态话语分析实证研究。

生态话语研究作为一个新兴跨学科研究领域,提供一个全新的视野供语言学者探究人类与环境之间的关系,具有极其重要的社会价值。我们在进行话语分析时,首先应建立一套完备的理论体系,以对其概念范畴和概念层级性框架有明晰的认知;再通過环境话语了解环境思维、环境思想和环境实践的重要性,辨识与借鉴国外环境话语研究的最新成果;同时还要立足中国国情,汲取中国传统环境文化的精髓,综合利用各种理论和方法,达到科学建构语言与环境之间互动关系的终极研究目标。

参考文献:

[1]Cook,G.Discourse[M].Oxford:Oxford University Press,1989.

[2]Dryzek,J.S.The Politics of the Earth: Environmen-tal Discourses[M].Oxford:Oxford University Press, 1997.

[3]Fairclough,N.Discourse and Social Change[M].Cambridge:Polity Press,1992.

[4]Fill,A.& Mühlhaüsler,P.Introduction[A].In Fill,A & Mühlhaüsler,P.(eds.).The Ecolinguistics Reader:Language,Ecology and Environment[C].London and New York: Continuum,2001.

[5]Halliday,M.A.K.New ways of meaning: the challenge to applied linguistics [J].Applied linguistics,1990,(6).

[6]Harré,R.,Brockmeier,J. & Mühlhausler,P.Greenspeak: A Study of Environmental Discourse. SAGE Publications Inc,1998.

[7]Harris,Z.Discourse analysis[J].Language,1952,(28).

[8]Jung,M.Ecological criticism of language[A].In Fill, A & Mühlhaüsler,P.(eds.).The Ecolinguistics Reader:Language,Ecology and Environment [C].Londonand New York:Continuum,2001.

[9]Luhmann,N.Ecological communication[M].Translated by J.Bednarz.Chicago:University of Chicago Press,1989.

[10]Mühlhaüsler,P. & Peace,A.Environmental discourses [J].The Annual Review of Anthropology,2006,(35).

[11]Stubbs,M.Discourse Analysis[M].Oxford:Blackwell, 1983.

[12]常军芳,丛迎旭.功能语言学视角下的生态话语分析模式建构——以中国环保部长报告为例[J].北京科技大学学报(社会科学版),2018,(4).

[13]戴桂玉,仇娟.语言、环境、社会——生态酒店英文简介之生态批评性话语分析[J].外语与外语教学, 2012,(1).

[14]方康力.基于绿色语法思想的生态话语分析[J].兰州教育学院学报,2014,(11).

[15]哈长辰.“一带一路”战略下中国——东盟峰会讲话的生态批评性话语分析[A].贵州省翻译工作者协会.贵州省翻译工作者协会2017年年会暨“一带一路”视域下少数民族文化外宣翻译学术研讨会论文集[C].2017.

[16]哈长辰,张炼.中美气候变化新闻报道的生态批评性话语分析[J].教育文化论坛,2018,(4).

[17]韩加加.对生态酒店英文广告的积极话语分析[D].苏州:苏州大学硕士学位论文,2014.

[18]何伟,魏榕.国际语境下的生态语言学研究[J].北京科技大学学报(社会科学版),2018,(2).

[19]何伟,魏榕.生态语言学:发展历程与学科属性[J].国外社会科学,2018,(4).

[20]何伟,张瑞杰.生态话语分析模式构建[J].中国外语, 2017,(5).

[21]黄国文,陈旸.自然诗歌的生态话语分析——以狄金森的《一只小鸟沿小径走来》为例[J].外国语文, 2017,(2).

[22]黄国文,赵蕊华.生态话語分析的缘起、目标、原则与方法[J].现代外语,2017,(5).

[23]李美霞,沈维.域内外生态语言学研究流变与发展趋向[J].北京科技大学学报(社会科学版),2017,(6).

[24]林美珍.中国生态语言学研究现状与趋势——基于CNKI数据库的计量分析[J].北京科技大学学报(社会科学版),2017,(6).

[25]刘涛.环境传播的九大研究领城(1938—2007):话语、权力与政治的解读视角[J].新闻大学,2009,(4).

[26]戚燕丽.多模态积极话语分析视角下影片《紫色》的生态女性主义探析[J].兰州教育学院学报,2016,(3).

[27]王著.生态移民政策话语与地方实践——基于话语分析的尝试性研究[J].贵州社会科学,2017,(7).

[28]辛志英,黄国文.系统功能语言学与生态话语分析[J].外语教学,2013,(3).

[29]徐歉.英语新闻报道的生态批评性话语分析[D].吉林大学硕士学位论文,2014.

[30]闫娜.系统功能视角下的和谐话语分析——生态文明概念的解读[J].牡丹江大学学报,2018,(7).

[31]杨阳.系统功能视角下新闻报道的生态话语分析[J].北京第二外国语学院学报,2018,(1).

[32]赵丽丽,成汹涌.《爱地球》歌词的生态话语分析[J].大学英语(学术版),2015,(1).

[33]赵蕊华,黄国文.生态语言学研究与和谐话语分析——黄国文教授访谈录[J].当代外语研究,2017(4).