论语篇的衔接理论对MHK写作的启示

2019-10-06孙明霞吐尔逊娜依

孙明霞 吐尔逊娜依

摘 要:中国少数民族汉语水平等级考试(MHK)是针对中国少数民族制订的衡量其汉语水平的专业测试,也是教育部规定少数民族预科生预科阶段结业的重要指标之一。写作部分是考生失分较多的部分,基于语篇衔接理论,以预科生MHK试题作文为语料,分析少数民族预科生汉语写作中语篇衔接存在的偏误及成因,探究提高语篇衔接能力的应对策略,并提出合理建议。

关键词:语篇教学;衔接理论;MHK写作

黄国文认为:“语篇通常指一系列连续的话段或句子构成的语言整体。它可以是讲话,也可以是文章。”[1](P115)语篇基于句子的语义,内部有一个合理的组合,表达的整体意义又高于句子。我们知道,语篇需要通过合理的衔接手段将内部各个组成成分连接起来,使之在语义上合乎逻辑。就此而言,衔接手段在语篇中起着举足轻重的作用。英国语言学家韩礼德(Halliday)在1962年提出衔接概念,并与哈桑(Hasan)创立了衔接理论。他们认为,“衔接”是“语篇中非结构的方法”,是语义上的一种联系,如果篇章的某一部分对另一部分的理解起着关键作用,这两部分之间就存在着衔接关系。衔接手段包括照应(或指称)(reference)、省略(ellipsis)、替代(substitution)、连接(conjunction)和词汇衔接(lexical cohesion)[2](P17)。

对于语言学习者而言,语篇能力往往能够真实地表现出其自身具备的语言水平,这是一个综合性的指标,涵盖了语言表达者对语音、词汇、语法和语义等多方面掌握的熟练程度。就少数民族预科生而言,学习国家通用语言文字并能够熟练掌握运用是在预科阶段学习的首要任务,也是为其今后在本科阶段甚至更高学习阶段学好专业课程打下坚实基础的关键。本文主要以少数民族预科生为研究对象,通过考察学生衔接手段的运用,了解他们在国家通用语言文字学习过程中形成的语篇能力,并探究提高写作水平的实践策略。

一、研究方法

2016年,教育部部署了45所民语言协作计划学校,包括985高校、211院校、部属院校、省属院校等,共计914名预科生,预科时间为两年。其中,新疆师范大学预科教育学院也承担了这一计划。这些学生全部为民考生(即少数民族考生在高考时使用本民族语言的试卷),与双语班的学生相比,国家通用语言文字能力较低。因此,在预科阶段,国家通用语言文字学习是其首要任務,MHK三级标准是预科能否结业的重要指标之一。

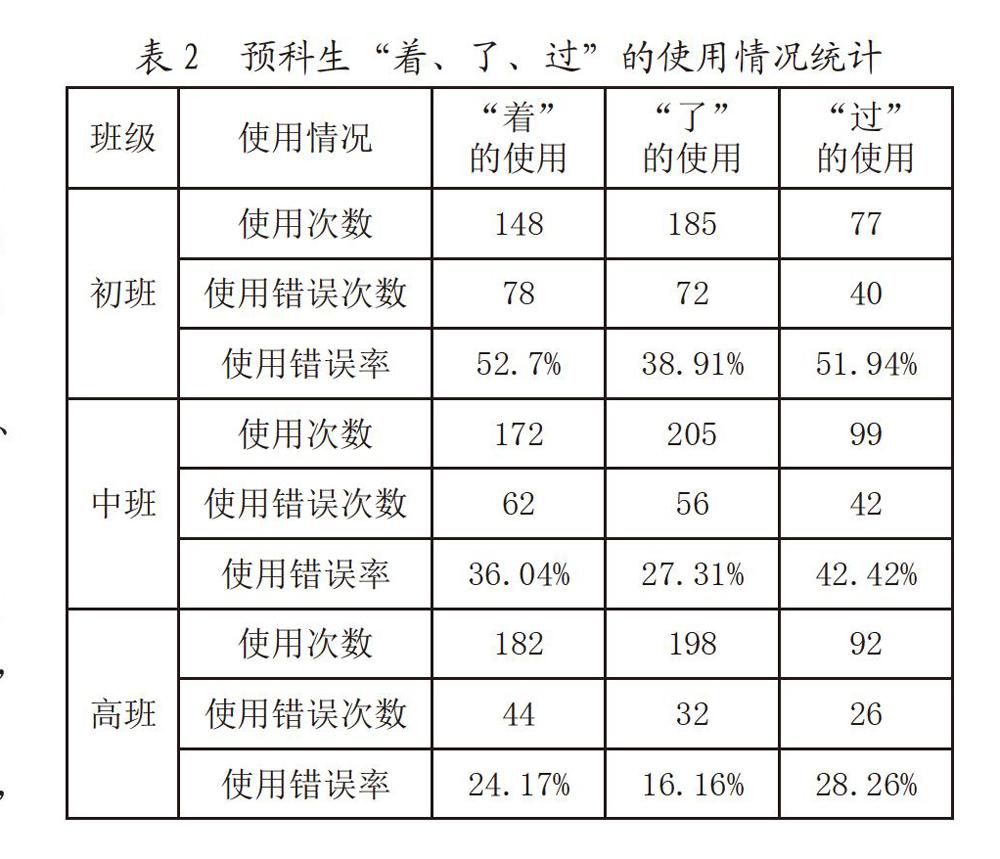

本文主要运用语料分析法、访谈法,采用试卷抽样调查的方式,以MHK模拟试题中的作文为语料,以2016级两年制预科生为研究对象。从高级文科班、高级理科班、中级文科班、中级理科班、初级文科班和初级理科班各抽取30份试卷,总计180份有效试卷进行样本数据统计,分析预科生MHK写作存在的语篇衔接偏误及成因。本文旨在探究国家通用语言文字教学中语篇教学的规律,使少数民族预科生逐步形成一定的语篇构建能力。

二、MHK写作简介

李儒忠教授认为,MHK作为一个科学的汉语水平评价工具,因其可以比较客观、准确、全面地反映学生的实际汉语水平,替代HSK在新疆全面推行[3]。MHK为教学各阶段设定了相应等级的水平测试,填补了基础汉语教学阶段中少数民族汉语能力评价体系的空白。

《汉语教学大纲》明确提出:“写作是运用语言文字进行表达和交流的重要方式。写作能力是语言运用能力的综合体现。”听、说、读、写四项语言技能是相辅相成的,而写作能有效地促进语言知识的内化。通过写作,语言知识得到巩固,有助于学生在在对国家通用语言文字的实际运用中,培养听、说、读、写的综合素质,促进语言技能的全面发展。MHK四个级别都设有听、说、读、写四项,符合语言测试的要求,是目前国内唯一的少数民族汉语水平评价工具,它注重对学生运用国家通用语言文字能力的考查,这无疑是与当前推行的素质教育的要求相一致的。

MHK书面表达第二部分为主观作文,主要考察学生的审题能力和国家通用语言写作的基本素养,包括对语言知识的掌握,对句子、段落、篇章的应用以及汉语逻辑思维的建立。

三、MHK写作的衔接偏误

偏误(error)是中介语理论中的概念,最早是由鲁健骥先生在1984年引入中国。它是指由于学习者对目的语的语言知识掌握得不完全正确而产生的一种规律性的错误,它偏离了目的语的轨道,反映了说话者的语言能力和水平。少数民族预科生在MHK写作中常出现的偏误有以下四类:

(一)照应偏误

汉语的照应衔接原则是“段落与段落之间趋向于用名词性成分照应,话题链与话题链之间趋向于用代词照应,同一话题链内部小句之间用零形式照应”[4](P8)。少数民族预科生在MHK写作中主要表现出指示代词和人称代词的照应偏误。例如:

(1)妈妈经常给我做好吃的,也打电话问我的学习情况,那说明他很关心我,我觉得很幸福。

(2)我们要学会对不同的事情从不同的角度去思考,不要自认为对就干那个,一定要考虑后才能行动。

在例(1)中,我们发现,指示代词“那”用错了,应该用 “这”替换,“这”指的是前半句中的“妈妈经常给我做好吃的,也打电话问我的学习情况”。在例(2)中,人称代词“他”用错了,应该用“她”。汉语中的单数第三人称代词“他”“她”“它”由于发音相同,学生写作时有误用现象。这些都说明预科生对指示代词使用的范围和用法还较为模糊。

(二)替代和省略偏误

替代和省略偏误是预科生写作中经常出现的,对于汉语水平低于三级乙等的学生而言,出现错误的概率更高。由于他们自身汉语水平有限,往往会出现两种情况:一种是学生想将一件事情表达清楚,会反复使用同一名词,造成同一名词使用的重复率很高,句子冗长,句义单调;另一种情况是不顾及汉语句子结构和语义,滥用人称代词,甚至出现“一用到底”的现象。例如: