夏凡纳与象征主义绘画

2019-09-25赵德阳

赵德阳

(清华大学 美术学院,北京,100084)

一、 象征主义的诞生及其时代背景

(一)文学宣言标志象征主义的起源

在19世纪中后期,随着颓废主义和唯美主义的兴起,一批艺术流派和思潮都在这一阶段诞生。

象征主义文学意义的最早阐释,是在1885年—1886年,由原籍希腊的诗人莫·雷亚斯(Jean Moréas,1856 - 1910)和法国象征主义诗人古斯塔夫(Gustave Kahn,1859 - 1936)在其研究领域内提出来的[1]P757。1886年9月18日,《象征主义者》的主编莫·雷亚斯,在《费加罗报》增刊发表宣言:“我们建议用象征主义,作为目前这一种在艺术方面具有创新精神的新的倾向的定名,只有这个名称能恰当地表明其特点。”“象征主义诗歌作为‘教诲、朗读技巧、不真实的感受力和客观描述’的敌人,它所探索的是:赋予思想一种敏感的形式,但这形式有并非探索的目的,它既有助于表达思想又从属于思想。”[2]P44这篇晦涩的宣言可以看作是象征主义的出生证。其主要表达的思想是反对艺术作品中道德和说教的义务,主张艺术应该暗示某些思想和情感。从根源上讲,波特莱尔在第一版《恶之花》所发表的《应和》一文,被认为是“象征派宪章”[2]P3:

自然是一座神殿,那里有活的柱子,有时说出了模模糊糊的话音;人从那里经过,穿过象征的森林,森林用熟识的目光将他注视。仿佛远远传来一些悠长的回音,互相混成幽昧而深邃的统一体,像黑夜又像光明一样茫无边际,芳香、色彩音响全在相互感应。有些芳香新鲜的像儿童服装一样,柔和得象双簧管,绿油油象牧场,——另外一些,腐朽、丰富、得意洋洋,具有一种无限物的扩张力量,仿佛琥珀、麝香、安息香和乳香,在歌唱着精神与感觉的热狂。①

在该诗中,波特莱尔用“通感”的手法,启示各种艺术表现手段,如视觉、听觉等是相互贯通的。这直接影响了后来的法国象征主义的一批作家,如保罗·维尔伦和兰波,以及后来组织“星期二”聚会的马拉美等。这些文学家逐渐形成了反对自然主义和现实主义文学传统的圈子,从而把这种艺术创作理念播种到各个艺术门类当中去。

从严格意义上来讲,象征主义运动更像是一场思潮而非流派。就像古典主义是一种风格,浪漫主义是一种思潮一样,象征主义反映在绘画领域并未产非常严格的组织和明确的领导者。阿纳森认为,文学和艺术中的象征主义,实际上是18世纪和19世纪初叶浪漫主义的后裔[3]P67。浪漫主义崇拜自由力量、爱情、暴力、古希腊和中世纪,以及任何能够引起心灵反响的事物[4]P396。浪漫主义侧重诉诸心灵感受,最终在19世纪中后期为象征主义铺平了逻辑上的发展道路。

(二)艺术家们的实践

除了在文学上为象征主义找到源头之外,很多画家在创作上已经开始了象征主义的摸索。这其中,高更和他的追随者通常被认为是象征主义在绘画中实践的源头。

1886年—1896年,以高更为首的一批艺术家在布列塔尼的阿旺桥形成的一个紧密的组织。这个圈子包括高更、淑芬纳克、贝尔纳等,在19世纪80年代晚期和90年代初期进行艺术探索。色彩被平涂,推崇使用浓重的轮廓线,重视艺术家在自然之前的“梦境”以及强调色彩与形状的形式特征和所谓的“音乐感”,这就是高更创立的“综合主义”风格所倡导的。他认为对自然的直接观察只是创造过程的一部分,而记忆、想象力和情感的注入会加强这些印象,结果使形式更有意味。他在此地以及后来的布列塔尼所结交的画家,象雷东(Odilon Redon)莫罗(Gustave Moreau)这些不同的画家,都受到诗歌和评论中的象征主义精神的影响,这种思想,来自于文学中反对现实主义,在生活中反对工业化的一种潮流[3]P67。高更不但隶属于后印象主义和新印象主义画家之列,他所开创的综合主义风格还直接影响了纳比派。这一派成员在理解和分析综合主义思想并将此种象征主义的理想植入绘画作出了贡献。1890年,年仅19岁的德尼在《艺术与批评》杂志上发表了一篇题为《新传统主义解说》的文章,提出了几乎试图解释现代艺术是都要采用的著名定义:“记住,一幅画在成为一匹马、一个裸女,或者某些轶事之前,实质上是各种色彩按一定的秩序覆盖的一个平面。”这段语言被后来的艺术史广泛引用,对理解现代主义绘画具有重要的意义。

除了他们之外,一些年长的画家在实践领域其实已经从带有寓意性质的绘画逐渐凸显出象征意味,并深深地影响了高更等革新者。这其中就有夏凡纳(Pierre Puvis de Chavannes)以及上文提到的莫罗和雷东等。这些画家团体一起在象征主义的实践和传播中发挥了重要作用。

(三)19世纪中后期法国概况与“世纪末”情绪

艺术家是时代精神的体现者。19世纪中后期除了象征主义思潮之外还出现了各种流派,纷繁复杂的艺术门派和体系折射出这个时代法国知识分子复杂晦涩的情怀。这种情怀是与当时的国家处境、社会状况息息相关的。自文艺复兴之后,欧洲文艺中心从意大利转移到法国。“太阳王”路易十四建立强大的中央集权国家,使得法国成为欧洲首屈一指的强国。法国在文学、艺术、经济等方面都达到了当时欧洲的顶峰。一批璀璨的古典主义大师让人目不暇接。路易十四时代结束之后的一个半世纪内,法国经历了集权衰落,以及法国大革命和拿破仑的覆灭。法国的历史辉煌究竟何时能再次显现,这成为了这个曾经在古代拥有璀璨文明的国家和人民的期盼。拿破仑三世的第二帝国曾给这一期盼打开了一扇幻想的门。第二帝国时期,法国完成了工业革命。到19世纪60年代,法国生铁与钢的产量仅次于英国,居世界第二位[5]P357。1852年到1870年的法国,经济取得了巨大的发展,政治气氛也由初始的冷峻演变成后期相对宽松的状态。文学艺术也在这种状态下慢慢复苏,情况似乎导向法兰西民族的又一次辉煌。

然而,第二帝国的辉煌是脆弱而短暂的,而拿破仑三世的政治生涯中,在世界范围内进行的帝国主义的扩张更是臭名昭著。拿破仑三世及其统治集团渴望在对外战争中获得胜利,以武力美化帝国体制。克里米亚战争、意大利战争、海外侵略扩张与普法战争就是上述对外政策的若干主要环节[5]P368。这其中就包括了1860年的英法联军入侵中国,洗劫圆明园。可以讲,第二帝国的短暂“辉煌”,建立在对外扩张殖民和对内高压的基础上,1870年普法战争的战败,终于为此画上了句号。自此,以及包括后来的巴黎公社的失败,使法国陷入了自文艺复兴以来思想最消极的时代。有评论曾经这样描述这个时期的法国:法兰西,这只美丽的天鹅,真的累了,在满目疮痍的国土上躺下来,静静地等待伤口的愈合[6]P108。

曾经的辉煌变成国土的沦丧,未来又是那么的扑朔迷离,加上工业革命之后在思想领域里一直流行的对大工业化的反感和宗教失落,终于催生了在知识分子中颓废悲观的“世纪末”潮流。

二、夏凡纳其人以及部分时期作品分析

在搜寻象征主义绘画的代表人物时,相对高更与阿旺桥画派来讲,在老一辈艺术家里凸显出很多重要的艺术家。在这其中,皮埃尔·普维斯·德·夏凡纳(Pierre Puvis de Chavannes,1824 --1898)就是其中之一。不过,在很多艺术史的写作中,对夏凡纳的描述相对要少。阿纳森的《西方现代艺术史》里,曾这样描述他:夏凡纳是一个令人惊奇的结合体,是一位受到艺术家仰慕的学院派壁画家[3]P67。实际上,夏凡纳对修拉等的影响是巨大的,他也不单单仅以壁画扬名于世。其实,正如夏凡纳这些学院派画家,支撑起了诸如修拉等革新艺术家的创作。所以,为了更好地理解20世纪的艺术,避免认为现代艺术的胜利是突然形成的,就有必要对当时的艺术状况进行相对客观的回归,夏凡纳就是其中的一条线索。

(一)少年:记载不多的岁月(1824—1849)

夏凡纳1824年生于法国里昂。父亲是当地的一名工程师,这似乎决定了夏凡纳少年时期接触艺术的机会不多。德·夏凡纳姓氏(de Chavanners)是法国古老的勃艮第家族的一支,可以追溯到库易赛奥斯(Cuiseaux)。这是一个距离第戎(Dijon)100多公里,处于勃艮第的封地的东北边界。和很多古老的姓氏家族一样,夏凡纳家族在大革命时期放弃了贵族称谓。直到第二帝国时期,这些家族才又慢慢地恢复家族姓氏。经过一系列波折,1859年5月法院裁决了这一贵族称号[7]P7。

他幼年在学校期间的记录不多,根据他自己的叙述,幼年上学的经历很平常,自己对学校所教授的东西并不感兴趣。1840年,16岁的他和堂兄来到巴黎学习,主修修辞学和哲学,他后来回忆他对这两门都感到乏味并觉得唯有对绘画是有兴趣的。但正是这些学习经历,埋藏了日后创作过程中源于希腊和罗马文化中的灵感种子。他具体于何时开始他的创作不得而知,不过通过他的回忆,大致在巴黎的幼年,已经培养了他作为一名艺术家的志向。他的父亲早年希望夏凡纳能成为一个像他一样称职的工程师,而随着夏凡纳在技术学习过程中的不顺利,转而寄托希望让他学习法律。即使这样,一场大病仍然使他的学业搁浅。流连忘返于巴黎的大街小巷,身心沉浸在巴黎这一浪漫之都,这些都为养成他日后的秉性以及从事艺术行业作出了铺垫。

大约在1846年,夏凡纳第一次到达意大利,这次意大利之行坚定了他将来要成为一个画家的信念。回到家里,他正式宣布将来对职业的愿望。从此以后,他开始拜访老师学习绘画。在早期,对他影响很大的是艾米乐·西尼奥而(Émile Signol,1804 -1892)和阿雷·谢福尔(Ary Scheffer,1795-1858)。两位都致力于历史画,并且是沙龙展览的长期主要画家。前者曾经获得过政府颁发的最高荣誉,后者则在历史题材的大型场面描绘上堪称法国同时代的翘楚。夏凡纳曾跟着阿雷·谢福尔的兄弟学过六个月的画,虽然没有什么太大的进步,包括他自己也曾说,连老师的皮毛都没有学到,但是这些经历对他的绘画价值观影响很大。1847年前后,他第二次去意大利,在这一次经历中,更加坚定了他在艺术道路上的探索,尤其是威尼斯的大师遗作最让他感动。夏凡纳很注意绘画基本功的训练,这大概因为在19世纪前期,学院派引导的主流美学观还是以古典主义为最高理想。他像古代大师一样,从解剖学起,严格的素描和透视训练为他后来的绘画打下了严谨的基础(图 1)。

在这一时期,他受到很多人的影响,除了上文提到的两位历史画家,还有德拉克洛瓦(Eugène Delacroix,1798—1863)、库丢尔(couture,1815—1879)等大师。夏凡纳虽然不喜欢德拉克罗瓦画室中很多学生做作的绘画风格,但是浪漫主义的氛围确实影响了当时如夏凡纳等一代法国年轻人。

图 1 夏凡纳《解刨以及形体研究》, 私人收藏

(二)青年:独立风格的探索(1850—1867)

在1850年,凭借着不懈的努力和幸运的眷顾,24岁的夏凡纳凭借着《死去的基督》(图2)首次参加了沙龙展览。这似乎标志着他正式进入主流画坛,并可以把这一年定为夏凡纳独立探索艺术语言脱离老师的节点。在这之前,他和他的朋友们还在很多大师如德拉克罗瓦等画室中游学。在《死去的基督》中,基督瘫软的身体被圣母和抹大拉的玛利亚抱起,基督明黄色的身体在整体幽暗的画面中显得格外突出。基督的表情更像是哀叹,圣母则是被巨大的悲伤笼罩,正伸起手要抚摸基督的面庞,抹大拉的玛利亚则在一旁颓废的瘫坐在地上,双眼无神的注视着前方。阴霾的背景烘托出悲哀的气氛,画面的笔触也有很多直接保留下来,并没有直接磨光。

1852年夏天,踌躇满志的夏凡纳搬到著名的皮加尔广场(place Pigalle),在那里开办了属于自己的工作室,期望通过自己的打拼和社会的磨砺来使自己成长起来。在那里汇聚了一批后来影响广泛的艺术家。他们是画家让 - 雅克·亨纳(Jean-Jacques Henner,1829 - 1905) , 伊西多尔·比尔森(Isidore Pils ,1813 - 1875) 古斯塔夫·里卡德(Gustave Ricard,1823-1873)等。在当时构成了一个小圈子,画家们互相切磋讨论,取得进步。

独立的工作室除了为这些艺术家讨论艺术问题提供了场所之外,还为接受市场的订件提供了方便。19世纪的法国,肖像绘画在市场上依然受到追捧。夏凡纳在这一时期也会绘制了大量的人物肖像。一方面为了迎合市场,取得经济上的支持继续创作,一方面也在这其中进行着风格的探索和实验(图3)。画面人物表情平和,颜色丰富,笔触灵动。似乎是因为订制的要求,给予画家能够发挥的余地并不多。在皮加尔广场的后十年里,夏凡纳就是这样一边接受市场的预定,一边与志同道合的朋友追求绘画的新风格。不过遗憾的是,将近有十多年的时间,夏凡纳的绘画无法再次入选沙龙,初出茅庐时的幸运未能伴随他走过后来的十多年光景。学院派评审委员会一贯是排斥异己的,何况对一个涉世不深的青年,有的时候甚至是充满着挖苦和讽刺。夏凡纳没有放弃对艺术执着的爱以及周边朋友的支持,这使得他在初涉艺坛的十年里坚持了下来[8]P3。更主要的是,他在巴黎遇到了一生的伴侣康塔居泽纳,后者的支持也给了他莫大的安慰。也许,正是妻子的支持、朋友的信赖以及早年打拼的磨砺,形成了他性格中对待生活秉持感恩和激情的态度,这种态度最终在他的后来很多时期都发挥了巨大作用。普法战争其间的坚韧和中晚年对待世事的平和宽厚,也许都能从这位艺术家早年的经历中追索到痕迹。

早期的夏凡纳作品还没有跳出模仿他的老师和官方沙龙作品的窠臼,虽然他自己极力反对并且长时间摸索未来的道路。在这一早期探索中,浪漫主义的影响是巨大的,文学作品中故事给与他灵感,对场面气氛的渲染、细节的描述、惊心动魄的情节都是他这一段时期最喜欢表达的东西。1853年创作的《玛德摩尔小姐饮血救父》(图4),可以看作是这一时期受浪漫主义影响的代表。该画题材选自法国大革命时期的传说,画面充满动感,中心人物突出,构图呈现一种张力,明显可以看到受到了德拉克洛瓦的影响和谢福尔处理历史画题材的启示。

对自己作品中遗留的浪漫主义风格的不满意和反思,终于伴随着文学上高蹈派诗歌(parnassianism)的兴起而找到了改革的突破口。高蹈派诗歌反对浪漫主义诗歌中的过度抒情,要求诗歌返回到为“艺术而艺术”的境界。它作为象征派文学理论的早期发端,批判了浪漫主义。强调诗歌的纯形式,返回到古典汲取营养并倾向于异国情调。高蹈派诗歌的文学理论为夏凡纳提供了借鉴,而这也终于形成了在1860年前后期间的夏凡纳“古典主义时代”。夏凡纳逐渐抛弃浪漫主义炫丽的色彩,转而向希腊罗马时期的艺术作品汲取营养。除此之外,意大利托斯卡纳的传统和普桑成为他这一时期检视作品的标杆。1861年,凭借着《和平》终于又回到了沙龙展览,并且得到了嘉奖。随后他创作的姊妹篇《战争》(图5)和入选的《和平》一起被亚眠博物馆收藏。画面人物具有如雕塑一般结实的形体,色彩也较前期作品更加沉稳平和。色彩的细微变化和整体色调的和谐,使得画面显得干净富有韵律。

他在绘画中的探索并不是孤独的,很多画家也在同时期对绘画的新风格开始了尝试并产生了影响。1855年,库尔贝(Gustave Courbet,1819—1877)在世界博览会期间在展厅外部自己展出《画家的画室》,展览名称为《现实主义—G·库尔贝画展》。这场展览直接引发了评论界一片喧嚣的热议。仅仅过了8年,1863年,马奈在落选者沙龙里展出了《草地上的午餐》,这次展览的展出则更加激起了评论界的哗然。19世纪中期,众多画家的探索互相侵染影响。革新与传统的两种态度在不断碰撞,这种碰撞的氛围,酿造了现代绘画艺术起源的温床。

图2 《死去的基督》

图3 《侄女肖像》 私人收藏

图4 《玛德摩尔小姐饮血救父》

图5 《战争》 亚眠博物馆藏

(三)中年:走向风格的成熟(1867—1880)

夏凡纳虽然是一个追求革新和个性的艺术家,但是不代表完全与传统割裂。在1861年获得沙龙嘉奖以后,他一直与学院派保持着良好的关系。学院和中产阶级都对他的壁画青睐有加,而在他的画面中寓意性或多或少的闪现,成为他作品里琢磨不定的迷人因素。在同一时期的很多法国本土或者旅法画家,都对文学叙述的必要性提出质疑,以及探索能否通过暗示和象征来传达另外一种真实。1867年创作的《眠》,是这一时期的代表,笔触轻松的画面上没有炫丽的色彩,也不过分强调形体的如雕塑般的结实,而是一种整体的,安静的氛围迷住了观者。1869年《沙漠中的抹大拉》为代表的一批画的出现,代表着夏凡纳对宗教题材的回归。如果顺利的话,艺术家也许还会按照这种倾向不断画下去,把这种略带神秘主义的唯美画风发展起来。不过,1870年爆发的普法战争,则改变了他的人生经历,从而也在他绘画中注入了一种经历沧桑之后的沉静力量。由于拿破仑三世在军事上的节节败退,法国逐渐陷入亡国深渊。夏凡纳并没有采取规避的态度,而是积极的参加了保卫巴黎的抵抗运动。然而,法国在当时已经无力与强大的普鲁士对抗了。夏凡纳满腔爱国热情和对故土丧失的悲哀交织成中年最复杂激昂的情怀。有一次,普鲁士开始围攻巴黎,参加护卫巴黎运动的夏凡纳目睹了战争的残酷。他向他的朋友法国风景画家莱昂·贝利(Léon Belly,1827-1877)写到:

我想说的是,我们都在上帝的掌握之中。这所谓的历史俨然被残忍所扭曲了,人类的精神被吞噬,智慧被抛弃……我们所能做的就是不去思考什么是合理,因为这里已无所谓正义;我们现在作为国家的守护者,几乎没有概念这究竟有多难……[7]P7

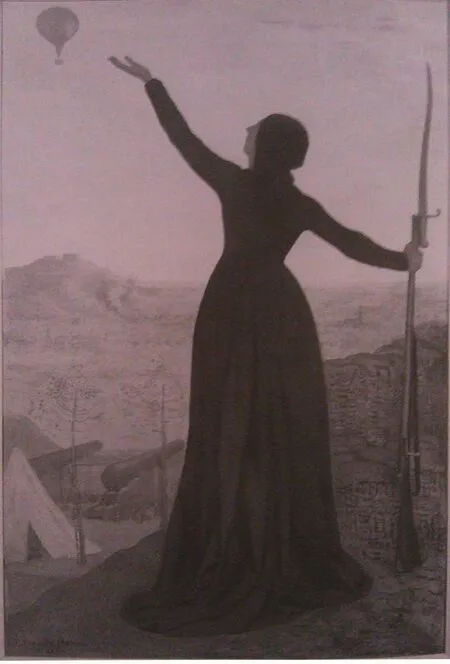

目睹法国现世的悲惨,夏凡纳开始把内心的失望和斗争的意念灌注到绘画创作中。这一时期的夏凡纳绘画展现出惊人的内在力量,这种力量源于法兰西民族追求自由和反抗外来的压迫。他在画面中开始用简洁的线条和趋向平面形象直观地反应这一时期的法国生活。1870年—1871年画作《气球》(图6)和《回家的信鸽》是这一时期的代表之作。巴黎被普鲁士包围后,食物等重要物资仅能靠热气球来进行运输以及与外界保持联系。《气球》正是反映了那个时期,持枪的女子背对观者,左臂高举,看着远去的热气球,远处的陈列的火炮处在抵御外敌的警戒状态之中。黑白单色的大胆运用更增加了国仇家恨的凝重。这一时期的夏凡纳没有跑到乡间偏安一隅, 而是紧密地把社会生活和自己的作品联系起来,用自己独特的充满寓意性的手法坚强地反应这个民族在危难时期的社会百态。《屠夫》(图7)是这一时期留下来的一篇小速写,内容颠倒了常识,却极具讽刺性。画面中的屠夫竟然是一只牛,开着一家肉店,而兜售的是人肉。背景里陈列着被待售的人的身体的各个部分,屠夫则在椅子上小憩,等带着买主的到来。这幅作品的形成是由于当时普鲁士对巴黎的包围所造成的食物紧张,很多家养的甚至动物园中的动物都被宰杀充当食物。画面既是哀叹,也是讽刺。本幅画的名字是boeuf boucher,有史家认为这幅画也在暗讽法国将军爱德蒙勒·伯夫(Edmond Leboeuf,1809--1888),他作为主战派之一错误地估计了法普两国的实力,造成了法国当时的惨状。

图6 《气球》 巴黎奥赛博物馆藏

图7 《屠夫》 已遗失

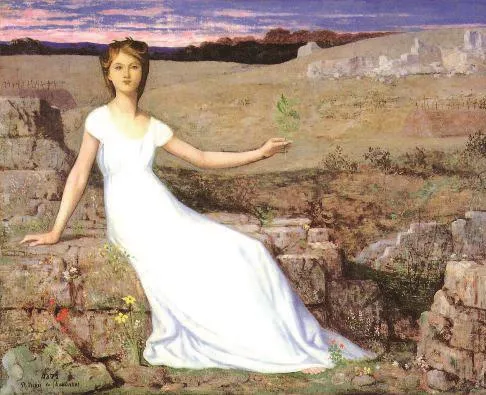

图8 《希望》

图9 《油画与静物》

1872年,在普法战争和巴黎公社结束以后,夏凡纳又创作了《希望》(图8),这一题材在当年的沙龙上展出,又引起了评论界的关注。画面背景是一片残破的城桓,象征着刚刚被蹂躏了的故土。前方坐着一名一袭白衣的少女,手持一棵绿植,象征着重建故土的希望。以这幅画为代表,夏凡纳已经成熟地运用有寓意性的图像象征某种信息,并且形成了平和宁静的风格。这幅画的姊妹篇也在同一年制作,只不过少女由着衣变成了裸体。这一时期的夏凡纳,已经开始对聚集在巴黎的画家们产生了影响。他使用图像语言的方式以及逐渐强调画面装饰的新风格,对这一时期的高更等人都有很大启发。高更在1901年画的《油画作品与静物》(图9)里面直接画进了夏凡纳的《希望》,高更常被认为是深深地左右了象征主义绘画方向的,但他自己都承认,他一直所努力的都是在画出一个“有色彩的普维(夏凡纳)”。

(四)晚年:画中诗的意境(1880-1889)

1880年以后,夏凡纳开始迎来壁画创作的高峰,绘画中的诗意走向最为纯熟的阶段。而他最辉煌的时期也在这个时间段内,先贤祠、亚眠博物馆、里昂艺术馆甚至波士顿图书馆等都有他的壁画装饰。数量庞大而质量颇为精良,展现出步入中晚年的夏凡纳炉火纯青的绘画技艺和不知疲倦的绘画激情。《贫穷的渔夫》《文艺女神在圣林中》《圣热纳威艾芙注视着沉睡中的巴黎》(图10)等耳熟能详的作品代表了巅峰时期夏凡纳的绘画水平。他留下的大量手稿、油画都被国家博物馆各大艺术品拍卖机构留存起来。

1891年,夏凡纳当选全国美术联合会主席,其影响力越发广泛。不论是学院派还是当时的激进改革者,都对夏凡纳的绘画作品和所取得的成就赞誉有加。1895年1月,巴黎以罗丹为主席为他举办了盛大的宴会,夏凡纳已达到职业生涯中最为辉煌的顶端,同年和波士顿图书馆关于其主楼梯壁画的方案也终于在历经了四年后终于谈妥,画家以71岁的年龄历时3年完成了9幅大型壁画。

在晚年的作品中,《圣热纳威艾芙注视着沉睡中的巴黎》也许是最为感人的一张作品,是法国政府委托他装饰先贤祠的壁画作品中的一幅。他自己曾说,装饰巴黎先贤祠将是他最后的作品,是他的遗嘱。在该画中,一轮明月高悬夜空,圣女在伫立台前,静静地看着夜晚的巴黎。画面中这位爱国主义的化身是以画家的妻子作为模特的。不论是模特还是画家,都已经意识到这将是最后一次合作,因为生命终点的警钟已经敲响了。圣女依恋地看着巴黎,也许也是夏凡纳走到生命尽头之前的心灵写照。在绘画完成这幅草图之后,画家的模特兼妻子就去世了,而画家自己,这位留下了遍布巴黎博物馆的壁画、油画和产生了巨大影响的画家在法国巴黎与世长辞,享年74岁。

图10 《圣热纳威艾芙注视着沉睡中的巴黎》

三、象征主义的不同方向

夏凡纳的作品风格最为打动人心的是其中蕴含的平和、真切的力量。除了他之外,还有很多以象征主义所倡导的方式作画的画家,每位画家在画中所象征的意蕴,正是自己对这个世界的不同感知,并或含蓄或强烈地表达出来。

古斯塔夫·莫罗(Gustave Moreau ,1826—1898),是与夏凡纳同时代的另一位产生重要影响的象征主义画家。和夏凡纳不同的是,画面少了平和多了神秘,少了简约多了怪诞。画面题材多取材于希腊悲剧和罗马神话,整体气质厚重繁复,绘画中人物服装明显借鉴了中东地区。值得一提的是,他还是亨利·马蒂斯和乔治·鲁奥在巴黎高等美术学院的老师。鼓励自己的学生走出独特的道路,影响到野兽派,应该是莫罗的又一贡献。

奥迪隆·雷东(Odilon Redon,1840—1916) 被德尼比作“画坛的马拉美”,19世纪70年代末开始创作石版画。法国作家于斯曼称雷东作品是“病和狂的梦幻曲”。他本身也不承认自己是象征主义者。《哭泣的蜘蛛》《微笑的蜘蛛》等作品的怪诞令人瞠目。早期以黑白作画,后来开始加入色彩。晚期的作品开始出现《但丁的情人》《东方的佛陀》等。《独眼怪》(1898)是他在美术史上被引用最多的一张画作。另外,他还参加过印象派的展览,同时期印象派画家与他之间都互相有一定的影响。

朱伯雄先生曾用“离群索居”来形容夏凡纳、莫罗和雷东,旨在说明这三位画家都是在非同一的组织下独自为象征主义的绘画风格作出了贡献。有意思的是,夏凡纳和雷东都明确表示自己不是象征主义画家。然而不管如何,他们的影响已经深入当时画家的创作之中。这三人几乎是象征主义不得不谈的艺术家,夏凡纳的平和宁静,莫罗的神秘沉重,还有雷东的怪诞诡谲都成为这一时期瑰丽多彩的美术史的镜子,他们身上不仅是一种风格的体现,也是一种复杂的时代精神的折射。

除了他们之外,还有一些画家也进入到象征主义所涵盖的范围之内。不同的是,下面的艺术家都是在生平的某一阶段受到影响,在画面中体现出暗示和象征的意味也独具魅力。具体地说,他们更像是受到象征主义的启发和熏陶,另辟蹊径,而使得20世纪的部分艺术流派在这里找到了源头。

亨利·卢梭(Heri rousseau 1844—1910)也在画面中擅长使用蕴含幻想的对象。《睡着的吉普赛人》《梦》成为了他最富盛名的作品。画面所反映的梦幻和天真,正是象征性的朝向内心的一个发展趋势,这种趋势营养上汲取了象征主义,强化了梦幻想象。20世纪超现实主义的源头之一,可以追溯到此。

恩索(James Ensor,1860—1949)和蒙克(Edvard Munch,1864—1944)的早期作品被认为是受象征主义影响的。[1]后来,两位画家是作为绘画走向表现主义的践行者而被写入美术史。从《令人惊骇的面具》(1883)开始,恩索绘画中的面具就成为他著名的绘画道具之一,象征着人与人的隔膜、冷漠、猜疑和冰冷。1888年,恩索画了《基督于1889年进入布鲁塞尔》。在这幅画中,基督几乎被湮没在人潮里面,暗示不安和对魔鬼的预感,直指世纪末的阴霾。蒙克被认为和恩索处在同一个阵营,画面呈现的犹豫和惶恐有过而无不及。《呐喊》(1893)则集中地表现了这种情绪,画面背面曲线的不安涌动象征了心理的扭曲和惶恐。从他们的身上看出象征主义的影响走出法国后产生的影响。这种影响在19世纪末终于为德国表现主义的兴起吹响了号角。象主义、新印象主义、青年风格、新艺术运动以及玫瑰十字沙龙等共同编织出一张绚丽多彩的世纪末美术史的历史构图。象征主义既影响和渗透了其他的流派,也在其所处的多彩环境中汲取营养。

把夏凡纳、莫罗、雷东作为象征主义绘画的早期启蒙者来讲是合理的,在时间上他们早于高更等一批艺术家,在绘画风格上也有着学院派风格的遗存,这一点在夏凡纳身上尤为明显。如果没有这些早期的拓荒者,那么绘画领域中所出现象征主义的大潮流也许就是另外一番样子。高更和修拉等革新的艺术家,耳濡目染了这些早期的画家的影响,他们将绘画领域的探索推向一个高潮,而凭借着这种高潮和冲力,文艺复兴时期所确立的传统的根基在19世纪被撼动了。20世纪现代主义的胜利源泉大多来源于19世纪,像克里姆特、毕加索等现代主义大师,都不同程度地收到过诸如象征主义浪潮的影响。美术史的写作以及阅读习惯更多的是在时代的最光辉处截取了一个片段,殊不知辉煌的诞生需要一个过程,这其中就有诸如夏凡纳等早期象征主义绘画实践者所起到的基石一样的作用。

结语

象征主义作为19世纪众多思潮的一支,和后印

注释:

① (法) 波特莱尔:《恶之花·巴黎的忧郁》,郭宏安译,第17页。该诗原版于1857年发表于《恶之花》第一版,第四首,另有中译本译为《感觉》《通感》等。