平衡与融合:少数民族社会幸福感的模型分析

2019-09-24刘超

刘 超

(中国社会科学院大学 研究生院,北京 102488)

一、引言

十九大报告指出,要让人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。获得感、幸福感、安全感作为“民生三感”,是当前国家和社会关注的焦点,是建立于一定物质和精神生活基础之上,并超越单纯物质层次而对人民美好生活向往的回应。“民生三感”立基于国家、社会的可持续发展及制度的建构与完善,内部互相联结,代表着综合、整体的民生质量。而其中的幸福感作为社会发展与社会问题的集体表征,代表着国民社会认可度的“风向标”,是探究国民整体认同度与凝聚力的重要指标。目前学界普遍认为,幸福感是研究人类良好存在的实证科学[1],主要包括三种理论框架,分别为主观幸福感(Subjective Well-Being, SWB)、心理幸福感(Psychological Well-Being, PWB)及社会幸福感(Social Well-Being, SWB)。

近几年,少数民族地区作为国家和社会重点关注并促进发展的地区,在基础设施、社会福利、教育设施、医疗及精准扶贫等民生项目上均加大投入,不断促进各民族的共同繁荣与进步。因此,面对经济发展,生活水平及满意度的持续提升,以及人口流动的加剧,有关少数民族幸福感的研究也不断涌现,其中主要着重于主观幸福感与心理幸福感的探讨,社会幸福感的研究却极度匮乏,几近没有。这也反映了我们对生活其间并参与建构的社会维度的忽视。社会幸福感关注个体与他者的平衡与融合。个体同他者平衡、融合状态的达成是个体感知幸福的重要来源。

基于以上背景及概念分析,本研究将根据社会幸福感的理论概念来建立研究框架,并运用CGSS2015中国综合社会调查数据来进行多元回归的模型检验,以考察少数民族个体与他者的平衡与融合对个体幸福感的影响,同时,进一步验证社会幸福感的理论概念与研究框架在少数民族群体中的应用效果与实际。基于此,研究试以突破当前少数民族幸福感以主观幸福感为主、心理幸福感为辅的双重研究路径,以建立少数民族幸福感分析的第三条路径。

二、研究回顾与述评

当前少数民族幸福感的研究主要着重于主观幸福感的探讨。主观幸福感从测量形式而言,主要涉及研究对象的主观体验与感悟,是一种通过对自身生活模式、生活状态、情感及情绪掌控等多种方面回顾反省所得的主观幸福评价;从研究内容而言,主观幸福感涉及个体在社会中呈现于自身生活世界的生活体悟,过往生活的回顾,以及对幸福生活、快乐生存状态的期待。目前,有关少数民族幸福感的研究着重关注少数民族大学生或预科生主观幸福感的影响因素[2][3][4][5]或中介作用[6],以及对少数民族聚居区居民主观幸福感的影响因素展开分析[7]。

心理幸福感不同于主观幸福感,它更类似于“客观性”评价。追根溯源,心理幸福感模型的出现本即依赖心理学的发展而达成的对主观幸福感的回应。心理幸福感依赖个体的自我实现效能,依赖自我完善、自我成就、自我潜能的开发,于行动中实现自我,而非事后主观的觉知与感悟。部分学者也对少数民族的心理幸福感展开研究,主要探讨了在心理需要[8]、情绪调节[9]、应对方式[10]等中介作用下,文化疏离感对汉族高校少数民族大学生幸福感的影响,部分研究也探讨了人格与幸福感之间的关系[11]。

但面对主观幸福感与心理幸福感,我们不能忽视的是,个体并非孤立存在,而是处于社会之中,个体与他者、个体与我群、个体与他群等诸种关系维度是一个完整的社会人存在的必要条件。因此,社会幸福感的出现,既是对主观幸福感自我框架的回应,又是对客观幸福感外在框架的突破。它更关注个体对社会的贡献与融合[12]。个体同社会平衡、融合状态的达成是个体感知幸福的重要来源,幸福虽为个体觉知,更因客观表征而鲜活多彩,但个体行为的运作无时无刻不依赖于外在的他者,依赖于自己所处的网络及背后的资源。幸福感的达成本身就是个体与社会互动之中的塑造,是一种关系状态下随时间而延展的平衡与稳定。美国心理学家Keyes也发展出社会幸福感的可操作化维度,包括社会整合(social integration)、社会贡献 (social contribution)、社会和谐 (social coheren-ce)、社会认同(social acceptance)、社会实现(social actualization)五个方面[13]。因此,个体与外在他者的平衡与融合是少数民族幸福感的重要来源。

三、研究框架、理论与假设

(一)研究框架

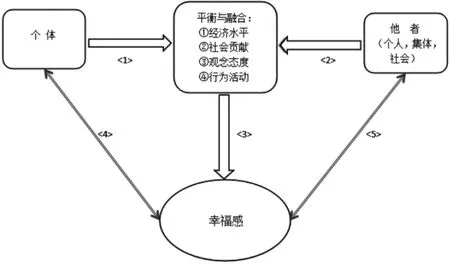

一般而言,社会幸福感主要指,个体与他者平衡与融合的质量,这里的他者包括个人、集体与社会,以及对自身生存环境及功能状态的评估[13]。社会幸福感理论本就源自个体与社会统一融合的思想。

因此,我们对以上概念进一步操作化与实证化,见图1,可以发现,社会幸福感框架的核心在于个体与他者的平衡与融合,这里的他者包括个体、集体、社会三种层次。而平衡与融合作为社会幸福感维度的核心,我们根据数据的现状及研究的需要,可以进一步操作化为四大变量,分别为(1)个体经济水平与他者的平衡与融合,(2)个体社会贡献与他者的平衡与融合,(3)个体观念态度与他者的平衡与融合,(4)个体行为活动与他者的平衡与融合。其中箭头指向的<1>和<2>即表示个体同他者平衡与融合状态的达成。在此基础上,箭头<3>为平衡与融合状态下对幸福感的影响,此处的幸福感即主要表征为社会幸福感。而双向箭头<4>和<5>则分别为除社会幸福感之外的个体与外在他者的其他幸福感的获得,并且社会幸福感与其他幸福感最终一并对个体与他者形成反馈效应。

图1 社会幸福感研究框架

因此,我们通过数据模型主要分析的即为少数民族成员平衡与融合的四大类自变量同幸福感之间的关系,探究个体与他者平衡与融合状态对幸福感产生的影响,以及社会幸福感的研究框架在少数民族群体中的应用效果。

(二)理论与研究假设

1.需求层次理论

人本主义心理学创始人,美国心理学家马斯洛1943年在《人类动机的理论》中提出了著名的需求层次理论[14]。马斯洛把人的需求由低到高排成序列层次,呈阶梯状,依次为:生理的需要、安全的需要、社会的需要、尊重的需要与自我实现的需要。在人生长时段的发展过程中,只有在较低层次的需要得到满足之后,才会向下一较高层次的需要过渡,层次与层次之间呈现连续却分离的状态。因此,马斯洛呈现给我们一个视野宽广却又贴近本体日常生活的理论模型。

对于个体与他者的平衡与融合而言,不管是观念、经济还是行为的平衡与融合都是马斯洛需求层次理论中“社会的需要”这一层次中的一部分,是作为人类本体预设中本身就存在的第三类需求,也是向更高层次需求过渡的转折点。并且,马斯洛需求层次理论模型以人类获取幸福、追求幸福而建立,是人类不断满足需求以达致幸福感的重要过程与梯形呈现。因此,作为“社会的需求”这一层次的个体与他者的平衡、融合是个体获取幸福,提升幸福感的重要条件。

2.社会认同理论

社会认同论(social identification theories)受社会身份论 (social identity theory)[15]启发而建立[16]。在赵志裕看来,社会认同论包含“认”与“同”两个过程,“认”是个体区别于他者而建立的个人身份、社会身份;“同”则主要立足于个体的社会身份,指隶属于某一群体的个体会认同所属群体的特质,表现出与此群体同一的行为方式、思维方式。

个体社会认同的实现主要是对社会需要的满足以及心理安全感的达成。我们每个个体在社会中拥有多种社会身份,也就拥有多重社会认同,这些不同的社会认同表现为个体与他者的联结与互动,比如家族,学生群体,兴趣小组等等,它们共同塑造了个体完善的人格,促进了个体潜能的开发,带给个体归属的安全感与满足感。进而在时空维度下,这一切都成为个体幸福感的重要来源。

3.研究假设

因此,不管是需求层次理论还是社会认同论,都证明了个体与他者的平衡与融合是一个完整的、立体的“社会人”幸福感的重要来源。

由此,基于以上理论推理,本文提出:

假设1:少数民族个体与他者的平衡与融合对个体的幸福感产生正效应;

假设1a:个体经济水平与他者的平衡与融合同个体幸福感存在正效应;

假设1b:个体社会贡献与他者的平衡与融合同个体幸福感存在正效应;

假设1c:个体观念态度与他者的平衡与融合同个体幸福感存在正效应;

假设1d:个体行为活动与他者的平衡与融合同个体幸福感存在正效应。

四、数据、模型与变量处理

(一)研究数据

本研究使用2015年中国综合社会调查(CGSS2015)的数据。该调查采用多阶段分层随机抽样的方法,调查地区覆盖范围为中国地区,调查对象的人口年龄介于22—99岁,少数民族样本量为851个,其中包括蒙古族、满族、回族、藏族、壮族、维族等各少数民族群体。调查收集了一系列有关个体主观态度、经济水平、行为活动等信息,对本研究有重要意义。

(二)研究模型

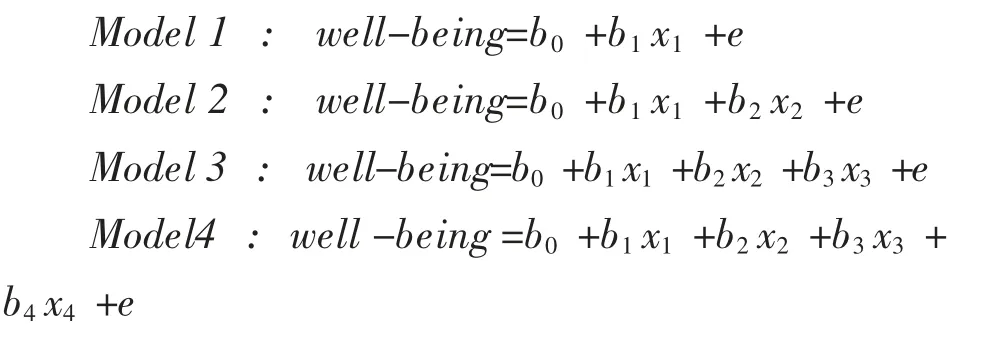

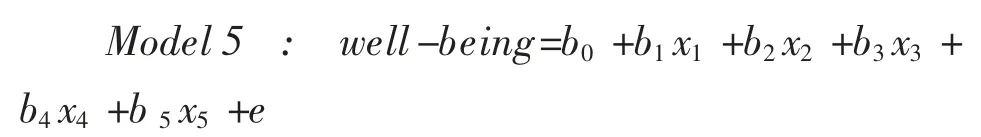

本研究的数据分析主要包括两部分,第一部分对研究中样本的基本情况进行描述性统计分析;第二部分根据研究的主要问题展开解释性分析,此处主要运用最小二乘法(OLS)建立多元回归模型逐层进行拟合,假设控制变量为x1,经济水平为x2,社会贡献为x3,观念态度为x4,行为活动为x5,幸福感为well-being,则具体模型如下:

其中,b0代表常数项,bn则分别代表自变量对因变量的影响系数,well-being代表因变量幸福感,e 表示误差项或干扰项,即为不可观测的因素或测量误差。

(三)变量处理

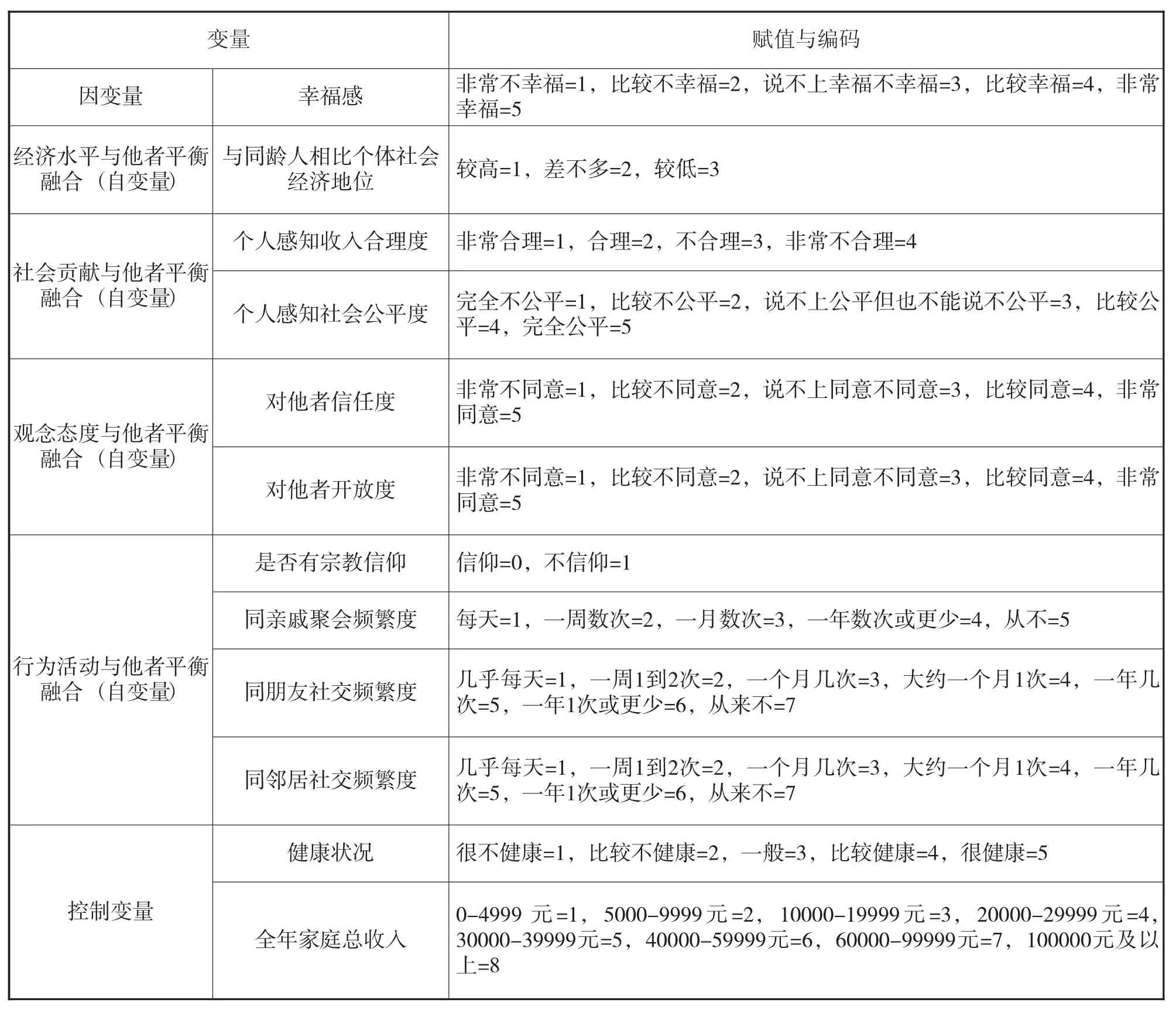

见表1,变量解释与变量赋值。

1.因变量

本文因变量为少数民族幸福感(well-being),问卷中的问题为“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?”五级回答分别为“非常不幸福”“比较不幸福”“说不上幸福不幸福”“比较幸福”“非常幸福”,分别赋值为1-5。

2.自变量

表1 变量解释与变量赋值

(1)少数民族个体经济水平与他者的平衡与融合(economic level)。包括一个自变量,“与同龄人相比个体社会经济地位”。经济水平作为一切物质与精神生活的基础,与周围同龄人相比,其间的稳定与上升对个体与他者的平衡与融合都至关重要。

(2)少数民族个体社会贡献与他者的平衡与融合(social contribution)。包括两个分自变量,分别为“个人感知收入合理度”“个人感知社会公平度”。

(3)少数民族个体观念态度与他者的平衡与融合(idea-attitude)。包括两个分自变量,分别为“对他者信任度”“对他者开放度”。

(4)少数民族个体行为活动与他者的平衡与融合(behaviour-activity)。包括四个分自变量,分别为“是否有宗教信仰”“同亲戚聚会频繁度”“同朋友社交频繁度”“同邻居社交频繁度”。

3.控制变量

根据既有研究指出,部分个体特征对幸福感产生影响。本文选取健康状况(health condition)以及全年家庭总收入(family income of whole year)作为控制变量。

五、分析结果

(一)描述性统计分析

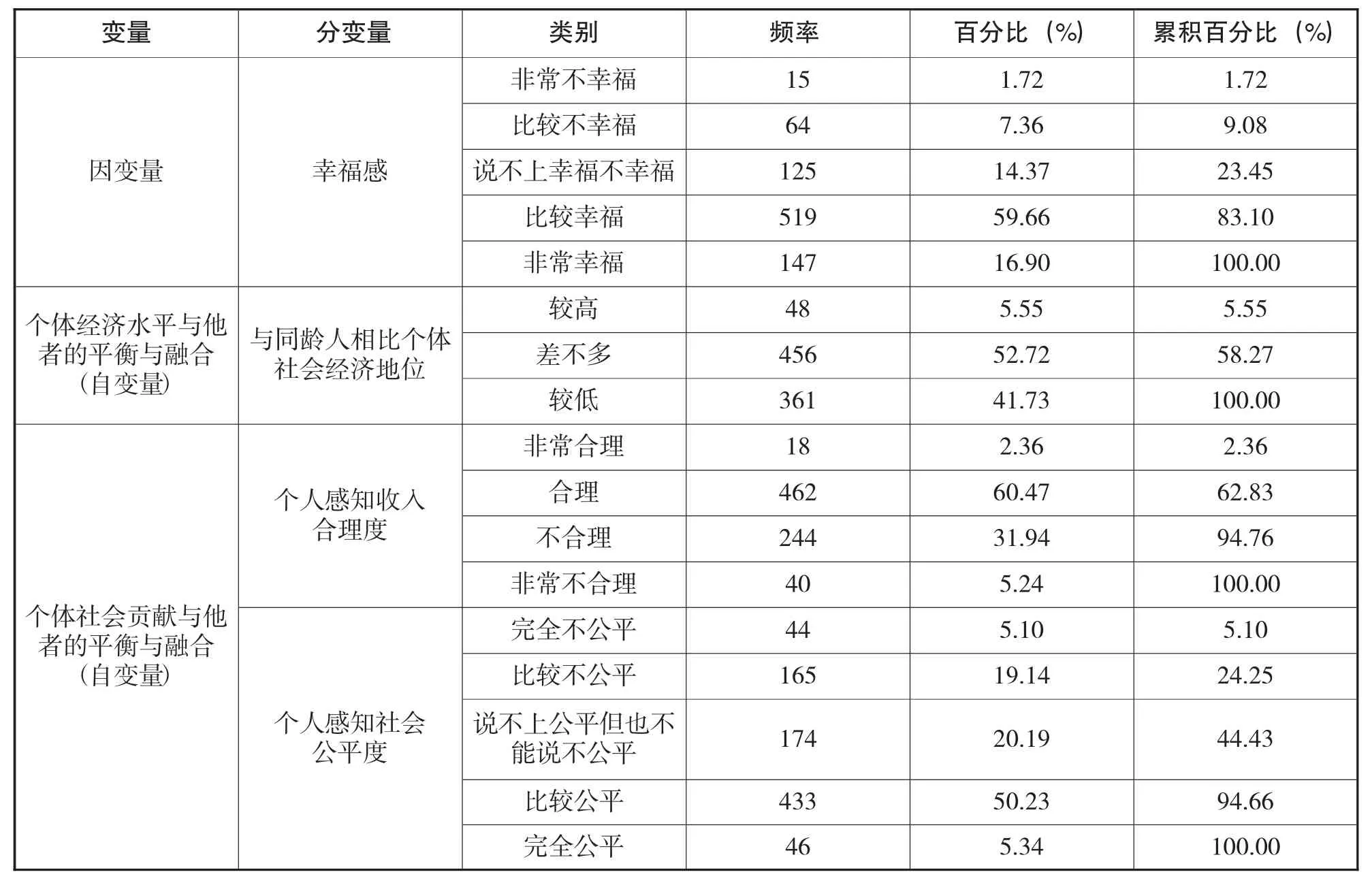

见表2,表中包含了少数民族样本自变量和因变量的基本情况,我们可以通过自变量的比例分布来看少数民族个体在各方面与他者平衡与融合的程度。

1.因变量

幸福感(well-being),我们可以看出此样本中大部分个体是比较幸福的,占到样本总量的约60%,而非常幸福的占到约17%,非常不幸福及比较不幸福的占到9.08%。

2.自变量

(1)少数民族个体经济水平与他者的平衡与融合(economic level)。大部分个体认为社会经济地位与他者相当,占样本总量的52.72%,认为相对他者较低的也较多,占到41.73%,而认为相对较高的则较少,占到样本总数的5.55%。因此,少数民族个体经济水平与他者的平衡与融合呈现两极趋势,部分平衡与融合较好,而有的部分则不甚满意。

(2)少数民族个体社会贡献与他者的平衡与融合(social contribution)。其中,“个人感知收入合理度”,认为合理的占大多数,占样本总数的60.47%,认为不合理的也较多,占样本总数的31.94%,而认为非常合理或非常不合理的则较少。而变量“个人感知社会公平度”中,认为比较公平的占样本大多数,为50.23%,认为完全公平及完全不公平的则较少,占样本总数的10.44%。因此,综合来看,少数民族个体社会贡献的收入合理度与社会公平度的感知方面,与他者平衡与融合处于中间趋势,并无太好,也无太差。

表2 自变量、因变量基本情况的描述统计

(3)少数民族个体观念态度与他者的平衡与融合(idea-attitude)。其中,“对他者开放度”是根据问题“是否认为他者在想方设法占你便宜”转化而来,因此,“比较不同意”“比较同意”“说不上同意不同意”占样本总数较多,也即说明对他者开放度为比较开放、比较不开放、适度开放,共占样本总数的88.21%。而“对他者信任度”,其中比较信任的占大多数,占样本总数的55.61%。因此,信任度相对于开放度的平衡与融合要更好,开放度处于中间趋势,而信任度则逐步上升。

(4)少数民族个体行为活动与他者的平衡与融合(behaviour-activity)。其中,“宗教信仰”中不信仰宗教的占大多数,为65.57%;“同朋友社交频繁度”总体分布比较均匀,“大约一个月1次”所占比例较少;“同亲戚聚会频繁度”中,“一年数次或更少”占大多数,为52.88%;而“同邻居社交频繁度”相对较为频繁,其中“一个月几次”、“一周1到2次”、“几乎每天”共占样本总数的65.36%。因此,综合来看,宗教信仰方面大部分个体并不参与,而个体同朋友、亲戚、邻居的平衡与融合程度,根据对象的不同有所差异,其中同亲戚与邻居的平衡融合度较好,而同朋友的个体差异性较大。

(二)模型分析结果

在描述性分析的基础上,本研究进一步对四大自变量及控制变量同幸福感展开多元回归模型分析,探讨少数民族个体与他者的平衡与融合是否对幸福感产生影响,并进而验证社会幸福感的研究框架在少数民族群体中的应用效果与实际。

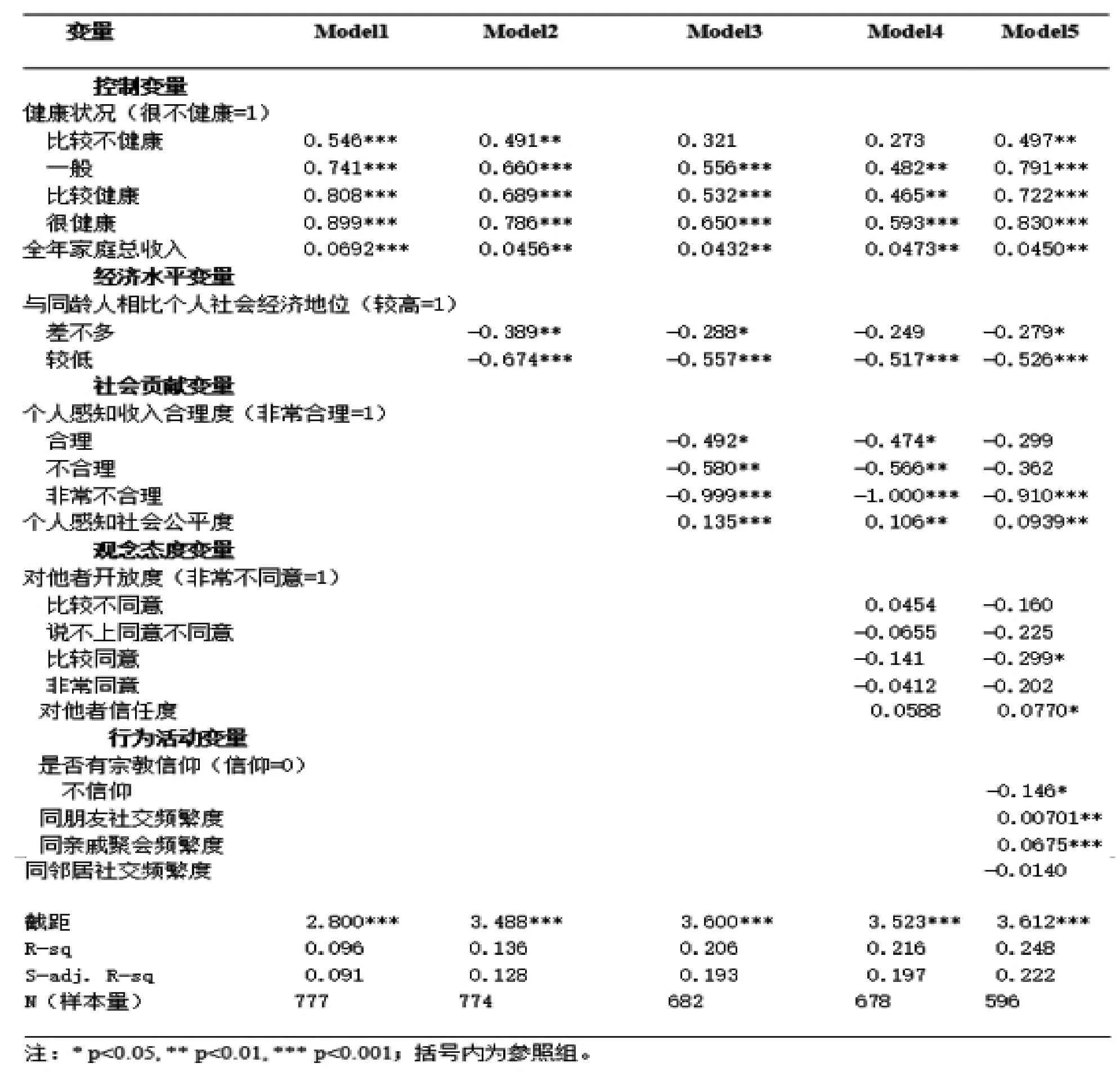

研究通过逐层纳入的方式,将控制变量、经济水平变量、社会贡献变量、观念态度变量、行为活动变量,同幸福感依次展开回归,建立起五个回归模型,而我们着重分析的为后四个模型。分析结果见表3。

表3中,模型1是控制变量对幸福感产生的影响作用情况,健康状况、全年家庭总收入两个控制变量的作用均高度显著(P<0.001)。其中,健康状况同幸福感呈正相关,我们可以明显地看出,随着健康状况的提高,回归系数是显著提高的,说明健康状况越好,则幸福感越强。同样,全年家庭总收入同幸福感亦成正相关关系,说明随着全年家庭总收入的增加,幸福感也是随之加强的。

表3 少数民族社会幸福感的回归结果

模型2将经济水平变量放入模型。此变量对幸福感有显著影响(P<0.01),说明少数民族个体经济水平与他者的平衡与融合对幸福感是有影响作用的。并且,随着个体对自我社会经济水平同他者相比评价的降低,回归系数也不断地降低,这说明个体经济水平同幸福感呈现正相关关系,即个体经济水平与他者平衡与融合的程度越好或者高于他者,幸福感是不断增强的。并且,在加入此变量后,两个控制变量的影响程度降低,但仍显著。

模型3进一步将个人感知收入合理度、个人感知社会公平合理度两个社会贡献变量放入模型,两变量均显著(P<0.05 & P<0.01)。在“个人感知收入合理度”中,随着感知到合理度的提高,回归系数也不断地提高,亦说明幸福感也不断地提高,因此,此变量同幸福感呈现正相关;同样,“个人感知社会公平合理度”同幸福感亦成正相关关系,即感知到公平合理度越高,则幸福感越高。因此,综合而言,少数民族个体在社会贡献上与他者平衡与融合度越好,则幸福感越强。同样,在加入社会贡献变量后,经济水平变量与控制变量的影响程度均降低,但依然显著。

模型4进一步将对他者开放度、对他者信任度两个观念态度变量放入模型,两变量均不显著。这说明观念态度变量对幸福感没有显著影响,但模型5中两变量又在一定程度上显著,这说明观念态度变量可能是在一定的平衡融合度上实现的,或者同其他自变量之间存在一定的相关关系,这值得我们进一步探讨。同时,在加入观念态度变量后,经济水平变量、社会贡献变量、控制变量的影响作用均发生了一定的上下浮动,但仍然基本显著。

模型5进一步将是否有宗教信仰、同朋友社交频繁度、同亲戚聚会频繁度、同邻居社交频繁度四个行为活动变量放入模型。其中,前三个变量显著(P<0.05 & P<0.01& P<0.001),第四个变量不显著。宗教信仰变量中,信仰宗教的个体相对于不信仰宗教的个体幸福感程度要高,这应该同参与聚会活动有一定关联。同朋友社交频繁度、同亲戚聚会频繁度同幸福感均呈正相关关系,即同朋友、亲戚社交与聚会越频繁,则幸福感程度越好,而同邻居社交频繁度则呈现不显著,这可能同当前的职业分工及居住格局的影响有关。因此,总体而言,少数民族个体行为活动同他者的平衡与融合程度越好,则幸福感程度越高,但此处的他者却有一定的区分度。

同时,我们可以看到,行为活动变量的加入,导致经济水平变量、社会贡献变量、社会控制变量的影响作用又出现了一定的上下浮动,但仍基本显著。但观念态度变量由模型4中的完全不显著变为部分显著(P<0.05),其中,对他者信任度同幸福感呈现正相关关系,即对他者信任度越高,则幸福感越高,而对他者开放度同幸福感相关性依旧不强。这可能同我们的变量选取有关,也可能由自变量之间存在的相关性导致。

六、总结与讨论

(一)结论

本研究利用2015年中国综合社会调查(CGSS2015)数据中的少数民族样本,通过理论概念建立研究框架,并在研究假设的基础上对少数民族的社会幸福感展开描述统计与模型分析。研究着重分析了少数民族个体与他者的平衡与融合对幸福感产生的影响,并进一步考察了社会幸福感的理论概念与研究框架在少数民族群体中的应用效果与实际。

通过统计描述与多元回归分析,我们可以看到,个体经济水平与他者的平衡与融合同幸福感之间呈现正相关关系,即个体经济水平与他者平衡与融合程度越好或超过他者,则个体的幸福感程度越高,因此可以验证假设1a。同样,个体社会贡献与他者的平衡与融合同幸福感之间亦呈现正相关关系,即个体社会贡献与他者平衡与融合程度越高,则个体的幸福感程度越高,因此可以验证假设1b。

但是,个体观念态度与他者的平衡与融合需要分情况说明,在模型4中,其与幸福感之间呈现不显著,即对幸福感没有影响,但进入模型5中,观念态度两分变量中的对他者信任度变量p<0.05,因此显著,同幸福感呈现正相关关系。而对他者开放度变量中的部分选项p<0.05,此选项我们忽略不计。此情况的出现可能是由于其他自变量同此自变量存在相关性造成,因此我们部分认为个体观念态度与他者的平衡与融合在一定程度上同幸福感存在正相关关系,部分验证假设1c。

在个体行为活动与他者的平衡与融合中,宗教信仰、同朋友社交频繁度、同亲戚聚会频繁度均同幸福感呈现正相关关系,即行为活动方面同他者平衡与融合越好,则幸福感越高,但同邻居社交频繁度变量不显著,因此对幸福感未造成影响,这可能同当前专业分工及居住格局有关,因此我们总体上认为个体行为活动与他者的平衡与融合同幸福感之间呈现正相关关系,总体上验证假设1d。

综合以上研究结果,我们基本上可以得出结论,即少数民族个体与他者的平衡与融合对个体的幸福感产生正效应,验证假设1。因此,以上的分析结果在佐证了研究假设的同时,也在一定程度上证明了社会幸福感的理论概念与笔者基此建立的研究框架在少数民族社会幸福感分析中的实用性。其间虽还存在着诸多不完善的地方,但我们可以通过理论概念与框架的建构初步实现少数民族社会幸福感的实证分析。

(二)讨论

当前,面对国家少数民族政策的不断完备,少数民族地区对外开放的不断加强,人口的持续流动,有关少数民族幸福感的研究不应局限于某一理论框架、具体地域或某一群体,而应与少数民族的当下相契合、发展相融合。

幸福感并非局限于主观式反省觉知与自我实现效能的客观测量框架,而是寓于关系之中、网络之中、流动之中,寓于个体与他者之间。少数民族幸福感的社会维度应成为值得关注的焦点。并且,在分析的基础上,主观幸福感、心理幸福感、社会幸福感三大理论框架应该实现进一步的整合,共同探究少数民族成员幸福感的来源与表征,以此建立相应的政策措施,整体提升少数民族的幸福感。

因此,突破当前研究的主观性与心理性,看到少数民族幸福感来源的社会性与多维性,打破当前研究以主观幸福感为主、心理幸福感为辅的双重路径,以尝试建立少数民族幸福感研究的第三条路径,这是我们的必寻之路。