内蒙古呼市西郊乌素图召周边环境的田野调查

——兼论文化旅游景观设计及其他

2019-09-24梁洪荣

梁洪荣

(内蒙古师范大学国际设计艺术学院,内蒙古呼和浩特,010022)

中国素来以农立国,春秋时期就有“五口之家,百亩之田,春耕夏耘秋收冬藏,四时勤劳”的记载。农业被历代统治者视为国之根本,《齐民要术》①有云“圣王在上而民不冻不饥,非能耕而食之,织而衣之,力开其资财之道也。”②在漫长的农业生产过程中,农耕文明应运而生,国学大师钱穆先生在《中国文学论丛》一书中说道“中国诗亦以田园诗居多”,于是千百年来,男耕女织式的农业社会,就有了“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家”的精炼表达,形成了“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的朴素勤俭观念,描绘了“采菊东篱下,悠然见南山”的田园惬意以及“结庐在人境,心远地自偏”的心胸旷达。精进忍耐,惜时爱物的思想,也早已幻化成了田园劳作中最朴素的精神气质,并深深烙印在每一位炎黄子孙的记忆深处。时至今日,不论社会生产力发展到何种程度,农业生产依然是人类赖以生存的重要依靠,我们要有羊羔跪乳,乌鸟反哺的责任与担当向生养我们的农业大地心怀敬畏、饮水思源,用智慧与汗水让广袤的乡村大地闪耀新时代的光芒。本文田野调查的主要目的是探寻一种适合乌素图地区乡村旅游景观发展的新模式,将召庙和周边农业环境更好的融合在一起,通过乡村旅游景观设计,促成本地区旅游产业形成合力。[1]

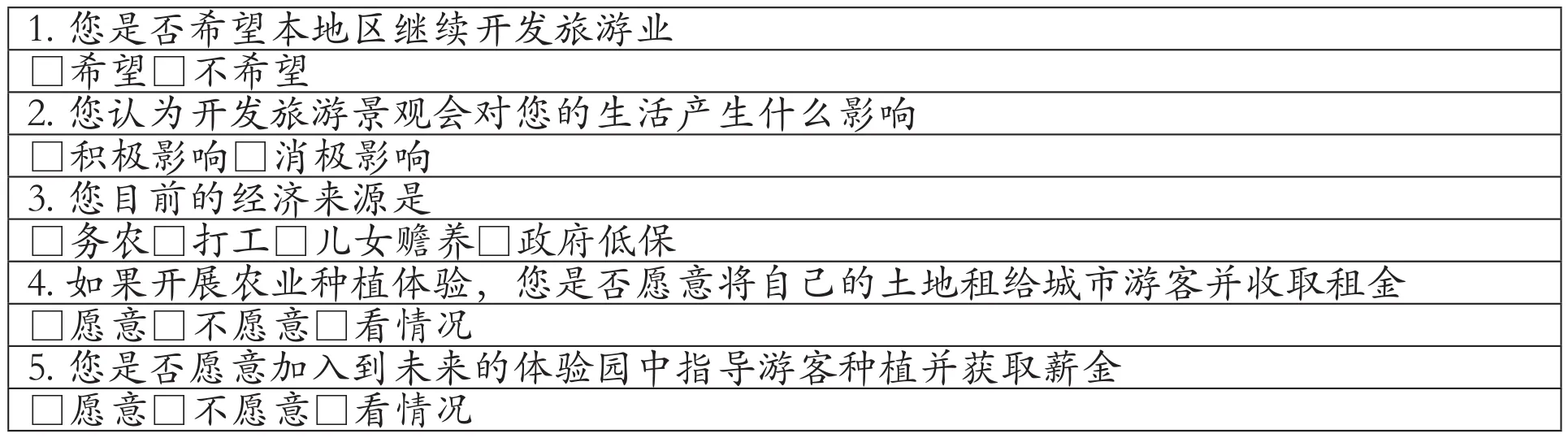

乌素图召庙地处内蒙古自治区呼和浩特市西北,距离城区13公里,是回民区乌素图村内的历史古迹。为了更好的研究乌素图召庙及周边的旅游景观规划,笔者于2018年的春季、夏秋等季多次前往乌素图村进行田野调查,对召庙的景观改造工程,旅游发展现状,乡村旅游形式以及农业生产状况做了现场调研,在实际走访过程中,笔者还对召庙的佛教文化,寺院壁画艺术、建筑风格进行采风拍摄(见图1),并被召庙的艺术魅力和人文智慧所震撼,这些直观的感受将会对本研究后续的景观设计提供宝贵的元素题材。为了能够更好的完成本次田野调查,课题组针对不同受众发放了调查问卷,问卷内容参阅下面的表1和表2,涵盖了外来游客、周边居民对当地乡村旅游发展的看法,所得数据能够进一步反映当地目前的旅游景观现状和群众的需求渴望,能为研究如何将召庙与周边环境相结合,进行旅游景观设计提供重要的参考依据,也对笔者通过利用召庙周边闲置土地,开展农业种植体验的旅游景观设计构思,提供了意见建议和信心支持。

图1

表1:乌素图地区乡村旅游(游客)问卷调查

初入乌素图村,正值晚春时节,由于地处大青山南麓,受地形海拔的影响,这里的春天要比城区的温度略低一些,阵阵的山风中还似留有冬日的余寒,田地的粮食作物也才刚刚返青,但依山势而建的乌素图召庙古刹、圣洁的白塔、五彩经幡和晨钟暮鼓、悠悠风铃让人感受到了藏传佛教的神秘与虔诚,更为整个村落笼罩了一层别样的气息。《回民区县志》记载,“明代万历年间,藏传佛教格鲁派(黄教)③的一位喇嘛来到乌素图建立了第一座召庙并且在周边布施仁德、教化乡里、开荒耕种、医治伤病,庙里的信徒逐渐增多,香火旺盛。之后,陆续又有其他喇嘛也在这里盖庙,因为庙建的多了,逐渐形成了一个村落。”这里最多的时候出现过七座庙宇,现仅存五座,有趣的是,乌素图召庙不是具体的哪一座庙,而是五座庙的总称,这里先有的庙后有的村。然而,时过境迁,在农业社会时期,召庙的香客满楹,喇嘛们诵经论道的盛大场景早已随历史的车辙远去,留下的是座座看似无声胜有声的旧址古刹。但这些历史建筑,却成为了考究地区文化发展的重要历史标记,也成为了当地乡村旅游发展的独有景观[2]。现在我们所要研究的不是如何还原召庙当时的盛况,而是希望通过新的方式完善乡村旅游现有景观模式,吸引更多的游客来到这里,了解历史过往,聆听岁月故事,让外界知晓乌素图这个小山村中同样蕴含着中华文明发展史上不可小觑的华彩篇章。本研究田野调查的初心在于,如何借助景观设计的语汇,充分利用好召庙及其周边环境,将召庙与农业生产两大优势资源整合起来,开启佛教文化和农业种植相互结合的体验式乡村旅游景观,营造本地区独有的景观标识,为推动乌素图地区的乡村旅游产业内涵式发展、产业集群效应的加快形成,提供绵薄之力。

表2:乌素图地区乡村旅游景观设计(周边居民)问卷调查

图2

一

内蒙古呼和浩特市地处蒙古高原南部,山环水绕,沃野千里,水草丰腴,自秦汉以来就有农耕和畜牧的记载。随着草原部落的政权更迭,时代变迁,文化传播,这里的农业经济起落兴衰,经历了由畜牧为主,到半农半牧,再到农耕为主的漫长历史过程。大规模的农民开垦种植,促进了农耕文明的发展、民族的融合以及商贸经济的繁荣。呼和浩特地区原本是畜牧业发达的地区,发展农业历经了漫长的过程,随着农业种植的开端和推广,成为了兼具农业生产和畜牧养殖的融合之地。这里之所以能够发展农业,一方面得益于自然环境的影响,另一方面因其具有深刻的历史背景、社会变革以及民族间的经济文化交融,共同促成了农业文明的发展,据《呼和浩特市志》记载,“呼和浩特位于黄河中游左岸,历史悠久,开发甚早。新石器仰韶文化时期,沿河的居民已经过着定居的生活,从当时的耕种收割和谷物加工的石制工具来看,此时农业已然兴起。”呼和浩特市北部(今乌素图召周边)一带因大青山的高山积雪融水汇入乌素图河,成为了农业生产的重要补给水源,水草丰美,对农业畜牧业的发展极为有利。由此可以推断,呼和浩特地区的农业种植历史久远,早在秦汉时期已有发端。历史上的呼和浩特农业发展大概可分为三个重要的阶段,第一阶段是魏晋时期,鲜卑族拓跋家族对呼和浩特地区实行定居农业的政策。公元三世纪中叶,魏晋之际,鲜卑族从呼伦贝尔嘎仙洞发迹并向东迁徙来到了今呼和浩特地区,拓跋珪率部迁往盛乐(今和林格尔土城村)开始了定居生活,拓跋部实行鼓励农耕的政策,使得农业经济得以发展;第二个阶段是元代,据《马可波罗行记》记载,“天德④是河东之一州,境内有环以城垣之城村不少,主要之城名曰天德。此州有石可以制玻璃,其质极细,所产不少。州人并用驼毛制毯甚多,各色皆有。并畜牧务农为主,亦微作工商。”由此可见,呼和浩特地区在此时,畜牧已经不完全是主要生产方式了,受农业文明的影响进一步加深,小农经济逐渐兴起;第三个阶段是16世纪到20世纪,正值我国明王朝的统治时期,据《呼和浩特市志》记载,“蒙古贵族俺答汗率部入驻呼和浩特,俺答汗曾多次向明朝廷要求给予耕种犁具、种子”,这说明少数民族在与汉族长期的社会往来过程中,不仅改变了自身的生活方式,并且也在积极的发展农业。俺答汗在发展农业方面,十分重视依靠周边群众,特别是从中原移民而来的汉族群众。晚年皈依藏传佛教格鲁派的俺答汗,不仅广建庙宇开恳耕地,更是将大量的明朝外迁难民安置在水肥草美的土默川平原,配发农具,以寺庙为单位为其进行农业劳作,出现了村连数百,召庙林立,良田万顷,的景象,此间,乌素图召庙的周边出现了召庙僧人雇佣乡民耕地收租,开荒犁地,进行农业劳作的序曲。随着汉族难民的不断外迁,大量先进的生产技术也随之传入,呼和浩特地区的种植规模和种植种类也在不断增多,肖大亨《夷俗记·耕猎》有云“惟瓜瓠茄芥葱韭之类,则自款贡以来,种种俱备。”如今的召庙周边,农业生产种类已经相当丰富(见图2),尤以高粱、莜麦、荞麦等特色作物为主。

二

乌素图召(召是蒙古语的说法,译为汉语中“寺”的意思),藏传佛教格鲁派在内蒙古地区传教的寺院之一,是一座气势宏伟、风格迥异的乡村寺庙。在乌素图村里曾有过七座大庙,但随着岁月的侵蚀,到了今天,留存完整的仅有五座寺院,分别是庆缘寺、法禧寺、长寿寺、广寿寺、罗汉寺,现有的五座庙依旧宏伟壮观。建筑群以庆缘寺为中心,其余寺庙依山势而建,风格统一、别具特色,糅和了蒙藏汉三地的艺术于一体,是呼和浩特百余座庙宇中唯一的一座由蒙古族工匠库尔达尔汉和贝勒达尔汉设计修建的。今天的乌素图召庙已被列入全国重点文物保护单位,其历史文化和人文景观价值与城内的大召寺小召寺席力图召堪称同等重要。

说到乌素图召,对绘画艺术有研究的学者,首先想到的是召庙的壁画艺术,以主寺庆缘寺的壁画为例,它采用平视散点构图,内容以尊像图为主,通过人物形态的大小体现主次关系。除了描绘佛教贵族题材的内容,笔者发现还有一个与众不同之处,壁画内容对当地的山川地貌、河流树木、飞禽走兽和附近居民的生活场景等都有特意的描绘,绘画选题都生动质朴,贴近生活,反映了乌素图召庙,不仅为上层宗族显贵服务,还对周边底层平民的日常劳作和畜牧生活十分关注,这是与其他寺院壁画截然不同的地方。这正是召庙能与周边环境世代和谐、睦邻友好的主要原由。如今的乌素图召庙,成为了学者们研究蒙古族壁画必来的地方,它的绘画技艺、题材选择、色调搭配都有着极高的考究价值,体现了蒙藏汉绘画艺术的融合以及蒙古族先民工匠的智慧。壁画也是乌素图召发展旅游的独有景观;其次要从社会民俗的角度出发,乌素图召庙和周边环境是宗教场所与农业村落之间的一种碰撞与融合[3],在特定的历史时期,召庙是世俗权利与宗族权贵的活动场所,周边的田产归召庙所有,外地迁移的人口只能租种土地、交粮纳租,为僧人打工,因此有了老爷庙、庙丁村的说法。在明万历年间,呼和浩特地区召庙林立,素有“七大召八小召”之称,乌素图召属八小召之列。当时的召庙具有很强的政权色彩。《康熙朝实录》记载,“清康熙三十五年,公元1696年,康熙皇帝在平定草原叛军准格尔部葛尔丹之后,途径归化城(今呼和浩特)驻跸小召,地方官员、僧俗两界恭迎圣驾,当时的乌素图察哈尔佃齐三世尚且年幼,由格隆巴雅斯呼楞抱于怀中在小召石阶之上行叩拜大礼,敕赐‘呼图克图’封号”乌素图召中所有寺院的命名、住持和经费皆由当时的朝廷直接管理,可见其政治地位明显高于周边的农业环境,史书中也鲜有记载召庙与周边村庄发生过格格不入的事件。相反,据《归绥识略》记载,“清咸丰十一年,公元1861年,乌素图为归化城北49村之一”,到了光绪三十三年,公元1907年,《归绥道志》记载,“已将乌素图,冠以东西辨之,并将二者列进山前附近六十二村。”可见召庙周边的村庄规模在不断的扩大。清乾隆年间中原人口的不断外迁,乌素图召周边的村庄数量也在进一步增加,召内香火旺盛,庙外农业生产活动空前高涨,由此可得,乌素图召庙对当地的农业发展进程起到了推波助澜的积极作用。

正是在召庙的影响下,乌素图村内部空间结构也在发生着变化,村落沿山体走向,呈西南向东北延伸的条状分布,当地一位村民告诉笔者,“西侧的山坡是村中最早的居住地,距离召庙不远,又因为山坡上易于挖窑洞,且不占用耕地”之后人口数量增加,住房紧张,村落便沿着召庙和窑洞的方向,继续顺着山体走向朝北面乌素图沟方向发展,逐渐形成了今天的村落格局。直至文革结束,召庙的法会才完全停止,人民政府对全市的寺院田产做了统一接管,乌素图召庙中的僧人多数还留在召庙并且开始从事农业劳动,自此,召庙的宗族神权色彩褪去,与周边的村落一起成为了农业生产单位,召内的庙宇院落变成了农家院,还俗的僧人与周边村民的往来日益密切,有的僧人开始了在村内居住的先河,实现了召庙与周边村落的首次结合。上世纪八十年代,党和政府出台了有关民族宗教事物的管理办法,乌素图召庙得以重新进行宗教活动,并且兼具了一项新的功能——旅游观光功能。这样一段风云变幻的过往,让这座屹立400载的乡间召庙充满了历史的厚重感。通过对这段往事的梳理,笔者能更好的找寻召庙与周边环境的历史关联和发展变迁,为两者相互结合进行旅游景观设计的研究议题提供了方向和源头。从召庙的壁画题材,到历史文献的记载,都可以反映出召庙与周边的农业生产有着长期的联系,之间的往来也在日益密切,期间也发生过许多耐人寻味的故事传说,这些物质和非物质的文化遗产、历史与自然的文化留存,将是两者相互结合进行旅游景观设计的宝贵元素。

图3

图4

三

2018年8月,笔者再次前往乌素图村并对召庙的游客接待量,以及村民以家庭为单位开办的“农家乐”发展现状进行了深入的调研。采访过程中,笔者先来到乌素图召,从景区管理处了解到,2013年乌素图召、赵长城被认定为“第七批全国重点文物保护单位”,同年政府投资5000万元对乌素图召的主题工程进行修缮,于2014年基本完成(见图3),并在2015年8月完成了所有内部主体工程的修缮任务与外部景观的规划工作,正式对外开放。或许是开园不久的原因,笔者此次来到召庙景区发现,参观召庙的游客或是香客数量并不是很多(见图4),景区附近的标准化停车场中也是零星有车辆出入,笔者带着疑问采访了景区入口处的一位工作人员,工作人员告诉笔者,“召庙景区的旅游旺季出现在每年的4-5月份,成片的杏花李花等竞相绽放,会吸引大量的城市游客来到这里观赏花海,此时,会有赏花游客选择去召庙里进行参观。但是,等到花期一过,召庙的游客数量也就趋于平缓了。”笔者随机利用移动设备上的APP进行了解,通过国内几家知名度较高的旅游APP软件上的搜索情况来看,对乌素图召的旅游推荐度并不是很高,总分五星的评价中,美团网仅给出了3.5星,携程网给出了4.2星的评价,这与2.7公里外的乌素图国家森林公园以及14.5公里外城区的大召寺等的旅游热度形成了鲜明的反差。景区另外一位工作人员告诉笔者,“之所以会出现这种情况,距离较远是主要原因,市政公交只能抵达附近,而未能直接到达,这样一来,选择公共交通的游客,还需要步行3.2公里,即便是很早从市区出发,也要耗费半天的时间才能到达从而影响了游客的满意度和积极性;其次,召庙的宣传力度不够,提到乌素图,多数人的第一反应是森林公园和乌素图的矿泉水,而对于这座充满人文历史底蕴的乌素图召庙却鲜有人知,外地游客自然也就很少有人知道。”当笔者问及是否期待召庙能够每天宾客满楹,工作人员表示“十分期待能有更多的游客来这里观光旅游,能让这五座屹立于大青山下四个多世纪的召庙被外界更好的认知和欣赏,是我们最大的心愿。”⑤

图5

在笔者看来,还有一个重要的原因就是,旅游产业没能形成合力。横向比较找差异,位于玉泉区的大召寺,旅游产业蓬勃发展,成为了外地游客来呼和浩特旅游的必去之地,旅游热度之所以保持前列,自然离不开宣传工作,但其中还有一个隐含的因素就是大召寺的周边环境,各种特色小吃、商品摊位、购物街区、星级酒店、市政交通等相关产业应有尽有,它们与寺院共同形成了旅游观光的合力,游客来到这里不仅能参观寺院内的文化景观,还能感受到经济社会的生活气息。这种与周边相互结合的旅游发展模式,成为了助推大召寺旅游产业发展的隐形动力。为进一步论证相结合的旅游景观设计的可行性,笔者专程前往天府之国四川成都,实地参观了业界赞誉度很高的大慈寺与周边环境相结合的旅游景观设计案例,成效明显。资料显示“2005年当地政府正式启动大慈寺整体片区的改造性建设,历时五年,至2010年初步形成了以宗教名胜大慈寺为核心的新型城市历史文化、休闲及商业综合片区,重现了该地区在历史中的‘寺市合一’[4]的特色风貌。”(见图5)⑥2014年成都远洋太古里建成并正式对外开放,大慈寺片区由此成为最具有代表性的一处兼具游憩商业功能的历史街区,大慈寺与周边的商业建筑群共同形成成都市旅游景观发展的新动力。据统计,这里的游客日人均接待量最高峰时曾达到近5万人次,这对于大慈寺的旅游产业发展带来了庞大的客源市场。在对大慈寺片区成功经验的分析中笔者得出,该项目的景观设计注重到了历史文化古迹与周边环境的相互结合,远洋太古里商业街区围绕在大慈寺院落的周围,整个街区的景观样式风格元素均取材于寺院古建,两者无论是产业发展还是景观样式上都无违和感(见图6),同时也为这座千年古刹注入了时尚元素,商街和寺院的结合,让古朴厚重的人文历史在愉快轻松的步行街区被更多的人所知晓,吸引了更多的游客前来参观。从中不难看出,寺院与周边环境相互结合的景观设计模式,对当地的旅游产业的发展具有一定的推动作用。

图6

图7

图8

在对村内现有的乡村景观、旅游配套设施的调研中,笔者了解到,召庙周边零星有农家小院在经营农家乐项目(见图7),形式以围绕餐饮服务居多,面向的受众多是周边居民或是过往游客。笔者随机选择了一家农家乐进行采访,说明来意后,老板热情的招待了笔者。进入小院内(见图8⑧),最醒目的是面阔三间,坐北朝南的玻璃房,上面清楚的写着“各类炒菜、山珍美味”等字样,老板告诉笔者,“你们城里饭店有的我们这都能做”。在与店家交谈的过程中笔者发现,经营者对农家乐概念的认识不是很全面,这与国内学者在文章中反映的情形大致相同:“经营者往往是从自己的角度去理解消费者的需求,他们普遍认为城市游客来到农村,就是为了味蕾的享受和物质的满足”。然而并非如此,实际意义上的“农家乐”⑦是指农民向城市游客提供一种放松身心、回归自然、愉悦精神的休闲旅游方式。农家乐旅游的雏形来自国外的乡村旅游,它将地方特有的乡村景观、民风民宿、民俗文化等融为一体,具有鲜明的乡土烙印。同时,它也是人们旅游需求多样化、闲暇时间不断增多、生活水平逐渐提高和“文明病”、“城市病”加剧的必然产物,是旅游产品从物质享乐层次向较高的精神层面转化的承接载体。显然,目前的农家乐所具备的功能不是很完善,所具有的功能比较单一,吃住层面的满足只是一时之需,要想源源不断地吸引游客,必须要有精神文化的共鸣,需要重新审视自身优势资源,谋求新的发展思路,否则,就会在乡村旅游激烈的市场竞争中淘汰。

四

纵观当下的乡村旅游景观,以农家乐的形式呈现居多,吃农家饭、住农家院、摘农家果成为了各地纷纷仿效的常态,这种发展模式的诸多弊端也已引起了不少学者的关注。国内乡村旅游景观设计起步较晚,发展较快,游憩形式过于单一,同质化现象严重,存在盲目跟风,仅是表面形式的模仿,服务体系未能跟进,造成游客满意度不高;景观形态趋同,地方特色没有突现,对本地区的文化资源和精神层面深挖不够,景观营造流于表面,文化气质未能彰显。乡村虽然没有城市底蕴的多元与繁华,但也有属于自己独特的内在气质,设计者需要植根于本土文化,寻找适宜该地区发展的优势和特色并加以用之[5]。传统的吃住拿的旅游形式,只是解决了游客物质层面的需求,却没有注重精神层面的满足,没能更多的关注游客来到这里,在精神上能获得何种收获。普遍雷同的旅游形式,对于游客来说是任意地方都能获得的,长此以往便会失去吸引力,导致乡村旅游的重游率偏低。

乌素图召庙与周边环境相辅相成,是乌素图村独有的历史古迹,也是乡村旅游景观中厚重的文化元素,周边的自然环境、农业、山水田园更是为其锦上添花。一年四季风光秀丽,气候宜人,山清水秀地绿天蓝的自然环境与青瓦红墙的乌素图召交相呼应。春有花鸟争艳、夏有杏林成荫、秋有硕果金黄、冬有皑皑白雪,岁时变幻中的召庙古刹与周边环境在一动与一静之间焕发着别样的光彩。乌素图地区受温带大陆性气候的影响,每年的降水量近300毫米且集中在夏季,独特的气候环境,成为了杏树李树生长的有利条件。以杏树为例,每年的4-5月是杏花竞吐芬芳的好时节,漫山遍野的杏花林呈白色或淡红色,在春日暖阳的照耀下,把大青山南麓装点成了花的海洋,犹如世外仙境一般。成片的杏树层林尽染、蔚为壮观,成为游客纷至沓来的必赏美景,正因如此乌素图有了“杏乌翻红”“红杏遗村”的说法。乌素图召庙及其周边环境有着得天独厚的优势条件,在此区域内召庙、农田、自然风光、地理位置等都是开展旅游景观设计的宝贵资源。为了能更好的利用优势资源,打造更具吸引力的旅游景观,笔者对乌素图召庙与周边环境相结合的旅游景观设计做了如下思考:

首先,创新旅游景观形式。农村地区的旅游业起步较晚、发展较快、存在形式单一,同质化现象。乡村多以农家乐的形式开展,文化内涵相对欠缺仅适合短期发展。相比较而言,城市文化旅游市场品类繁多,样式奇特,通勤便捷,极易获得。自然风光旅游市场发展迅猛,品牌效应优势强大,客源市场充盈。可见农村地区在旅游市场的竞争中不容乐观,必须有特色有新意才能吸引更多的游客。寺庙古迹留存不多,又以乡村为主,佛教文旅+农田经济是乌素图的独有资源,它可以成为这一地区旅游发展的新出路,也可以为同类地区的旅游景观设计提供乌素图方案,同时也是对乡村文化的长善救失。探索一条符合乌素图人文地理条件的发展道路利用独有的佛教文化、自然风光、农业优势开展农业体验和心灵度假空间的景观设计,将传统的旅游景观模式转化成既能观看又能触及的新型旅游形式。

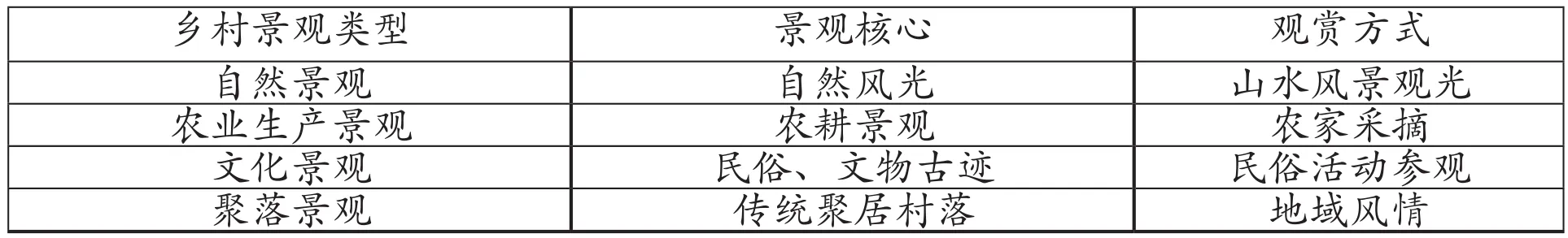

表3:乡村旅游景观分类

其次,明确目标定位,丰富相关功能。目前我国乡村旅游市场的景观种类,大致分为四种详情可见下表,乌素图召庙结合周边环境的景观模式属于自然景观与文化景观的结合,其景观核心是要突出自然风光的区位优势,在优势资源的基础上,开展一系列与周边环境相关的景观形式。其周边属于农业环境,故而围绕农业和召庙文化为主线进行相关设计。以“农业体验”与“佛教文化”作为景观设计的定位目标,为游客提供包括农业种植体验、生态观光、田园居舍、心灵度假、亲子互动、乡间集市等多种参与性强的景观空间,让游客能充分的体验农业生产与生活,在旅行过程中享有精神层面的充实与满足。

最后,立意长远,保护优先。开展旅游景观设计,离不开当地现有的自然环境,要本着尊重自然保护生态的的理念去合理规划。以农业体验为切入点的旅游景观设计,对于当地的自然环境来讲保护较多、依赖较大、干预较小,可以最大程度的发挥景观设计对自然环境的保护作用。笔者认为,亭台楼阁设计的再好也有人去茶凉的时候,唯有能给子孙后代留下的还是这片绿水青山,开展旅游景观设计不仅是为了美化环境为居民创收,更多的是为了环境保护而不懈努力。景观设计学科对区域的旅游产业发展是一项久久为功,利在千秋的长远谋划。

五

我国的乡村旅游景观设计是近年来涌现出来的新型业态,设计工作仍处在摸索与尝试之中,理性与感性的碰撞之中。在研究本课题的过程中,笔者对当地的历史过往和现有的景观形式进行思考和反思,对值得肯定的地方要继续完善。研究乌素图召如何与周边环境相结合开展旅游景观设计,一方面是为了更好的发展乡村旅游,提升旅游品质,打造属于本地区独有的旅游景观特色,避免本地区的景观设计再现同质化的问题;另一方面,通过召庙与周边环境的结合,吸引更多的游客前来体验和旅游,提升重游率,让当地的经济发展更好地搭乘旅游产业的快车。

注释:

①《齐民要术》作者贾思勰,中国北魏末期和东魏(公元六世纪)。成书时间公元6世纪中叶。

②贤明的君主在上面管理国家,老百姓之所以没有挨饿受冻,并不是他能种出粮食给老百姓吃,织出布帛给老百姓穿,而是他有能替老百姓开辟财源的办法。

③藏传佛教,又称藏语系佛教或称喇嘛教,是指传入中国西藏的佛教分支。属北传佛教,与汉传佛教、南传佛教并称佛教三大地理体系,归属于大乘佛教之中,但以密宗传承为其主要特色。在中国藏族主要聚居地区(西藏、青海、四川、甘肃、云南,内蒙古)格鲁派(dge—lugs—pa)中的“格鲁”一词汉语意译为善规,指该派倡导僧人严守戒律。又因该派认为其教理源于葛当派,故称新葛当派。由于此派戴黄色僧帽,故又称为黄教。格鲁派既有鲜明的特点,又有严密的管理制度,因而很快后来居上,成为藏传佛教的重要派别之一。

④天德城,隶属于京西大道,城镇址在今天的呼和浩特地区。

⑤2018年8月29日,笔者前往乌素图召采风时对景区工作人员的采访实录。

⑥2018年10月15日,笔者与导师及课题组成员在四川成都大慈寺片区,对大慈寺与周边的远洋太古里商圈相结合的景观实例进行实地考察学习。

⑦学界对“农家乐”的概念的解释,来源于百度百科。

⑧图1,拍摄时间:2018年4月21日上午。拍摄地点:内蒙古呼和浩特市乌素图召庙。拍摄者:梁洪荣。拍摄内容:照片中的场景为乌素图召庆缘寺内的庙宇,糅合了蒙藏汉三地的建筑风格。

图2,拍摄时间:2018年8月25日上午。拍摄地点:乌素图召庙南侧。拍摄者:梁洪荣。拍摄内容:照片反映的是夏季召庙周边的农业种植环境。

图3,拍摄时间:2018年8月25日。拍摄地点:乌素图召庙庆缘寺内。拍摄者:梁洪荣。拍摄内容:当地政府为乌素图召庙重新修缮所立的纪念碑。

图4,拍摄时间:2018年8月25日。拍摄地点:乌素图召庙庆缘寺内。拍摄者:梁洪荣。拍摄内容:照片为了反映召庙内的游客比较稀少的现状。

图5,拍摄时间:2018年10月15日上午。拍摄地点;四川省成都市锦江区。拍摄者:梁洪荣。拍摄内容:照片中左侧为周边商业建筑右边为大慈寺,主要体现“市寺合一”的实例景观。

图6,拍摄时间:2018年10月15日上午。拍摄地点:四川省成都市远洋太古里商业街入口。拍摄者:梁洪荣。拍摄内容:太古里商铺建筑风格基于大慈寺风格演变而来,两者间具有相互联系性。

图7,拍摄时间:2018年8月26日上午。拍摄地点:乌素图村内。拍摄者:梁洪荣。拍摄内容:乌素图村内现有的农家乐景观。

图8,拍摄时间:2018年8月26日上午。拍摄地点:乌素图村内。拍摄内容:村内农家经营中的农家小院。