碑刻作品在碑刻过程中的升华探析

2019-09-23徐宇旋

徐宇旋

摘 要:“任何一件书法作品经过刻制,即便结构与点画形状不爽毫发,它也由此而成为另一件作品,墨迹边廓的精微变化,是绝不可能在石刻中重现的”,况且不爽毫发“只是一种假设,实际上刻制永远是刻工对作品程度不等的‘误读”。邱振中先生的话旨在说明刻工在碑刻过程中对作品的误读所产生不同的艺术效果。那么,一件完整的书法作品在碑刻过程中到底历经了怎样的变化,是真实地还原原作,还是在原作的基础上有了另一种升华,刻工在这个过程中又扮演着怎样的角色,这些问题都值得我们去探究。

关键词:碑刻;墨迹;写手;刻工

一、碑刻的起源

“碑”作为一个词语,早在春秋时期就已经存在了,只不过它的功能和作用与我们现代意义上的碑完全不同,主要是用于测量时间或用作拴牲口的石头,《仪礼·聘礼》中记载:“东面北上,上当碑南陈。”而在战国末期及秦朝一代,现代意义上的“碑”开始形成,被称为“碑”的竖石上面出现文字,石头也因具有同样时间上的长久保存性而进入人们的视野,加之取材方便,成为新一代记事颂德的载体,即所谓的“以石代金,同乎不朽”。先秦时期,刻石材料多采用孤立的天然大石块,或略加修饰的天然石块。秦代沿袭了铭刻的方式,秦始皇在统一了六国之后,多次出巡,每到一地都会刻石来歌功颂德,如著名的《泰山刻石》《琅琊刻石》等等。西汉时期,现代意义上的“碑”最终形成,“碑”成为碑刻刻石的代名词,碑刻逐渐兴起。

二、以高昌砖为例分析刻工在碑刻过程中的“意外”

(一)高昌砖简介

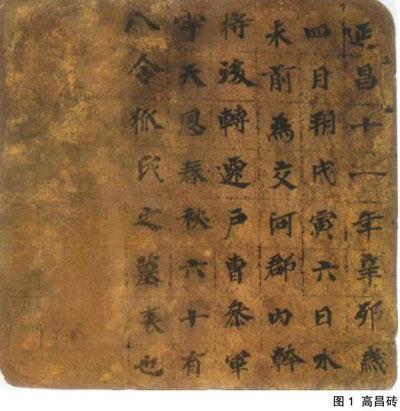

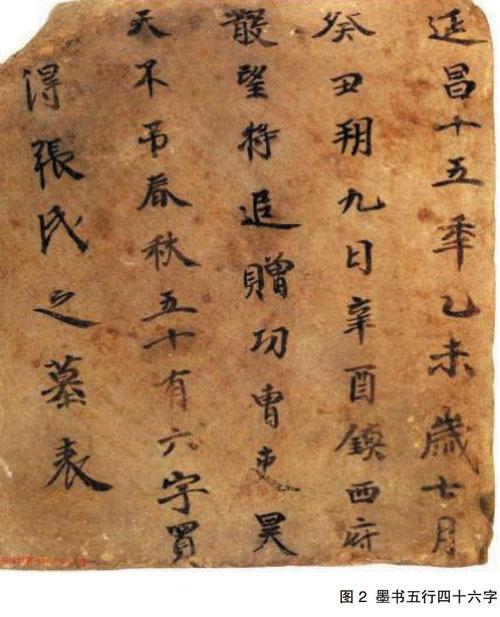

高昌砖的出土,始于20世纪初,日本探险队及英国考古学家斯坦因等人的发掘。1930年,北京大学考古学家黄文弼开始在新疆吐鲁番阿斯塔那和哈拉和卓进行了系统的发掘和整理,共发现高昌砖124方(图1、2),现存于故宫博物馆。

从上图中我们不难发现,高昌砖主要有刻字填朱、直接墨书或朱书两类,这个时候,我们就不得不对碑刻过程中,刻工对作品的“误读”进行研究。

(二)以高昌砖碑刻版和墨迹版为例分析刻工在碑刻过程中的“意外”

我们单从“延昌”两个字就可以感受到碑刻版和墨迹版的区别。碑刻作品在碑刻的过程中可能会丢掉墨迹中的很多信息,墨迹笔划中的每一个细节,如细微的笔触、笔划的外轮廓线这些都是碑刻过程中难以表现出来的。例如“延”的最后一笔,墨迹版圆润饱满,而碑刻版却代之以别具一格的“刀味”,但这种“刀味”会带给我们另一种耐人寻味的“惊喜”,不失为一种意外的收获。“昌”字也是一样,墨迹版每个转折,线条都处理得很细致,碑刻版则失去了这些表达,尤其是转折的地方,对比更为明显。同样的内容,带给我们的却是两种不同的艺术效果,不得不感慨古人留给我们的财富如此宝贵。当然,这和材料、作者或是写字姿势都有关联,但实际上,刻工在刻制作品的时候,作品本身就已经发生了一定程度上的改变,里面会掺杂着刻工的个人思想所能触及到的高度,刻工会根据自己的理解、自己的眼睛去刻制这件作品。所以好的碑刻作品不仅需要好的书家,好的刻工同样也是必不可少的。

沙孟海先生在谈及刻手刻工技巧时说过:“碑面书丹,经过刀刻,能否保证传真,是一个问题。今天看到有些碑志造像字画方峻,锋棱毕露,不像毛笔所写。1930年西北考察团从新疆吐鲁番获得相当于西魏时代的高昌国《画承及妻张氏墓表》,前五行志画承本人,书丹后已付刻,并且字沟中填了朱。后三行志其妻张氏,只书丹,未刻,朱迹明显未剥落。后三行朱书各字,落笔收笔纯任自然,与我们今天的运笔相同。……前后对照,证明有些碑戈戟森然,实由刻手拙劣,信刃切凿,绝不是毛笔书丹便如此。”由此可见,沙孟海先生对刻手给予高度重视。

刻工作为碑刻过程中的主体,的确应该受到重视,而刻工这个独特的群体也值得我们去深究,他们与我们现在看到的碑刻作品有着密切的联系。刻工一般都是不识字或没有文化的工匠,他们自秦两汉以来,一直以一种特殊的身份存在着,他们只是掌握了刻石这一门手艺,在当时地位低下,甚至世代传承,不能改行也不能进入仕途。他们不识字,因此每个字在他们眼里或许只是一些线条一些符号,而自己要做的就是依葫芦画瓢,所以他们在刻字的时候,为了方便,通常会把相同方向的笔画先刻好,然后再刻另外一个方向的线条,他们不会受到笔画顺序等因素的干扰,但是这就会导致一些笔画漏刻或未刻的情况,再者比如原作者无意写了错字也不会被改正。就像《郑长猷造像题记》拓片中的第一行的第一个字,“前”字出现漏刻笔画的情况,第二个字和第三个字完全漏刻,第二行的第一个字也没有刻等等,出现这些现象的根本原因还是刻工不认识字。而文辞在书丹后,由于种种意外不小心被擦掉了,或是字迹有点模糊,刻工只是照着残缺摹刻,所以碑中会出现很多残笔、漏笔的现象。

三、不完美本身就是一种完美

虽然在碑刻过程中可能会发生各种各样的“意外”,就像上面所提到的漏刻、残刻等现象,但这并不失为另一种美,刻工独特的视角,以及其对线条最直白的判断,不掺杂任何因素,他所表达出来的作品就更为纯粹,再加上经过刀刻的笔画本身就比墨迹版的笔画劲直挺拔,棱角分明,使得作品更富有天趣,带给我们不同的视觉效果。

这就好像我们在平时的学书过程中,我们也不可能做到和原作一模一样,所以这个时候,我们不妨换一种思路,这样也许可以带给我们很大的突破。不按部就班,却也不失大体,不一味地效仿这个时代的特点,却又紧跟时代的步伐,其实我们在平时的临习中,很大程度都是在追随着前人的脚步,尤其渴望能够最大限度地做到与之相像,但其实每个时代的审美特点、知识背景、所处的当下环境都各不相同,想要用一个现代人的理解去剖析一件离我们很远的古人的作品,即使是十分相像,那也是我们自己眼中的相像。所以,我们不妨学习一下碑刻者,像他们一样用自己的、纯粹的眼光去看待一件作品,最直观地去表达这件作品,或许真的会有意想不到的收获。就像邱振中先生所说的:“由于我们时代的风格和审美理想已成为审美感受潜在的背景,我们容易夸张另一个时代轻而易举地获得的东西的独创性。或许,一位鉴赏者不妨也学着从那个时代所给予的认识基础和感受基础出发,重新进入作品,从另一个入口进入作品,在另一幅背景前展开我们的感受。”从另一个入口重新进入作品,因为你看到的是别人都能看到的,你想表达的是别人都想表达的,所以,我们要试着从另一个入口重新出发,有时候,不完美本身就是一種完美。

四、结语

碑刻是中国古代文化的特殊产物,它是以实物形态流传至今的考古证据,更是中华文化的流传与延续。面对碑刻,人们无法将它和纯文本联系在一起,就算碑刻是墨迹的摹本,就算两者文字结构相同,但总归是“和而不同”的,这就是碑刻本身的魅力、价值所在,它的苍茫、浑厚、朴拙的天性,是任何东西都无法比拟的。

碑刻作品以它独特的魅力立于中华文化艺术之林,同时承载着大量劳动者的聪明和智慧,是他们让这些宝贵的精神财富和物质财富大放异彩。所以,我们在关注碑刻艺术的同时,不能忽略了碑刻背后的主体——刻工。他们身上虽然有“匠人”的成分,但却并不会创造出和原作一模一样的东西,他们有自己最直观的审美,有最诚实的心灵,所以他们能够“从而以前人的作品有时并非杰作为支点而创造出具有自己独特个性的作品”,产生许多“意外”,而这种意外可能引领我们走向另一个高度。

参考文献:

[1]沙孟海.沙孟海论艺[M].上海:上海书画出本社,2010.

[2]邱振中.神居何所:从书法史到书法研究方法论[M].北京:中国人民大学出版社,2011.