山东章丘黄土剖面色度研究

2019-09-23韩洪军陈海涛孔凡彪彭凯凯徐树建

韩洪军,陈海涛,孔凡彪,彭凯凯 ,徐树建

(1.沂水县水利局,山东 沂水 276400;2.山东省沉积成矿作用与沉积矿产重点实验室 山东科技大学地球科学与工程学院,山东 青岛 266590;3.山东省水土保持与环境保育重点实验室临沂大学资源环境学院,山东 临沂 276005;4.山东师范大学 地理与环境学院,山东 济南 250014)

0 引言

中国黄土蕴含着新近纪以来地质环境演化的丰富信息[1~6].对于黄土方面的研究我国多在黄土高原地区,我国东部的研究相对薄弱.关于黄土色度的研究可以追溯到20世纪60年代,近年来,随着测量黄土颜色的各种技术方法改进,有关黄土色度的研究颇受关注[7~14],在多个时间尺度上都得到了很好的应用.色度指标具有更好的优点:(1)能够灵敏的反映出沉积物中的环境变化信息;(2)测量方法简单,测量工具便捷,测量结果直观;(3)测试所需费用节省.在CIELAB表色系统中,包括L*,a*和 b*三个参数,L*是亮度,a*是红度,b*是黄度.CIELAB 表色原理是基于照明光源能量分布状况、物体反射光谱特征和颜色感应器的光谱响应特征共同作用的结果为前提.CIELAB表色系统定量地体现颜色的空间表达,减少了人为主观判断的误差而使描述更加客观[15].

本文主要探讨山东章丘黄土剖面色度参数与粒度指标之间的关系,讨论色度参数反映气候变化的可能性.

1 材料与方法

1.1 剖面概况:

章丘黄土剖面位于济南市章丘区黑峪村,地理位置:117o31′11″E,36o32′26″N,为人工开采出的新鲜剖面,出露高度为14.5m,下部未见底,剖面底部海拔约为260m,在深度670-710cm和1270-1320cm处有两层砾石层,分别称为砾石层G1、G2(本文不作研究).

1.2 实验方法

以10cm等间距自下而上采集色度样品137个,在山东省水土保持与环境保育重点实验室测试完成.使用柯尼卡美能达公司生产的CM-700d分光测色计进行测量,其中测试参数为CIE D65标准光源(色温为6500K),观察视野为10°,孔径为8mm.仪器采用镜面反射光和漫反射光(SCI)测量模式,同一样品在不同区域测量3次取其平均值,使误差小于0.07,仪器测量范围为360~850nm,扫描间隔为1nm.

测量的具体步骤如下:取10g左右样品放入40℃的烘箱里烘干,然后用玛瑙研钵将样品研磨均匀至200目以下;使用零校正盒CM-A182和白板校正器进行仪器零位校正和白板校正.使用后,取样品放于载玻片凹槽中压实、压平,将待测样品放于Konica Minolta公司生产的CM-700 d分光测色计上进行测试,同一样品在不同区域测量3次取其平均值,使误差小于 0.07;进行光谱扫描,得到每个样品的光谱曲线.在使用分光测色计测量章丘黄土剖面黄土样品的测量结果中,分别确定红度、黄度、亮度的变化范围与平均值和最大值出现点等各项数据,并利用相关程序绘制曲线变化图,对比分析得出结果.

样品粒度测试方法见文献[16].

2 结果分析

2.1 章丘黄土剖面色度特征

章丘黄土剖面色度测试结果见图1.从图中可以看出,章丘黄土剖面中亮度(L*)值的变化波动较大,变化幅度介于54.26~61.57,平均值为59.34.不同地层其L*值各有差异,表现为0-400cm现代耕作层的L*值整体大于砾石层G1(剖面上部砾石层)上部黄土层,且呈逐渐增加趋势,变化范围为54.26~61.44,平均值为59.33;而400-670cm砾石层G1上部黄土层的L*整体呈逐渐减小趋势,变化范围为56.71~60.61,平均值为58.54;710~1260cm砾石层G2(剖面下部砾石层)上部黄土层的L*值整体呈先增加后减少趋势,最大值在990cm处,变化范围为55.43~61.57,平均值为58.10;1320~1450cm砾石层G2下部黄土层平均值为57.36.

章丘黄土剖面中红度a*值变化整体趋于稳定,变化幅度很小,介于5.87~7.35,平均值为6.75,不同地层其a*值差异也较小.表现为0-440cm现代耕作层的a*值变化范围在6.04~6.8之间,平均值为6.45;砾石层G1上部黄土层的a*值变化范围在6.03~7.05之间,平均值为6.62;砾石层G2上部黄土层的a*值变化范围在5.87~7.35之间,平均值为6.81;砾石层G2下部黄土层a*值的变化范围为6.58~6.86,平均值为6.69.

章丘黄土剖面中黄度b*值的变化范围在14.91~17.61之间,其变化幅度较大,平均值为17.03,且在不同地层中变化趋势与a*相似,表现为0-400cm现代耕作层呈减小趋势,变化范围在16.69~17.81之间,平均值为17.22;砾石层G1上部黄土层呈先增加后减少趋势,平均值为16.95;砾石层G2上部黄土层平均值为17.03;砾石层G2下部平均值为16.46,此深度上b*平均值在整个剖面中达到最小值,b*值在整体上变化趋势不大.

2.2 章丘黄土剖面a*/b*值特征

章丘黄土剖面a*/b*值与L*相比有相反的变化趋势.读图可知其变化范围为0.36~0.40,变化幅度较大,平均为0.40.a*/b*比值的分布趋势在不同深度上变化不是很明显,最高值出现在砾石层G2下部黄土层,平均值为0.41;现代耕作层的a*/b*值平均为0.37;砾石层G1上部黄土层的a*/b*值较小,平均为0.39;砾石层G2上部黄土层的a*/b*值平均为0.40.

3 讨论

3.1 章丘黄土剖面亮度L*的意义

亮度L*主要反映土壤的明暗程度.前人研究表明,土壤的亮度主要受土壤的粗糙程度、湿度的影响.但在实验前期处理时期,已通过统一烘干和研磨将这类对亮度结果的影响降至最低,以减小实验误差.亮度与土壤中有机质或有机碳的含量呈线性相关,而其相关系数根据不同地区不同土壤的发育而不同,最高可达0.9以上.在章丘黄土剖面中,L*在各地层中的平均值逐渐减小,推断在其形成时期降水量较少.

3.2 章丘黄土剖面红度a*,黄度b*以及a*/b*的意义

红度a*,黄度b*以及a*/b*不仅表现为土壤颜色的变化,而且能反映土壤内部结构组分的改变.沉积物色度的变化主要来源于致色矿物类型和含量的变化[17],前人研究结果表明,红度a*受土壤有机质含量和碳酸盐矿物的影响有限,对其影响最大的是铁氧化物[18];b*值受控于气温和降水的变化;杨胜利[11]等认为黄度b*值与气温和降水具有很强的线性相关性,即b*值随着气温和降水的增加而增加;a*/b*表示红度和黄度的比值,同时间接指示了黄土发生化学成分改变和分解的程度.

3.3 章丘黄土剖面色度参数与粒度的相关分析

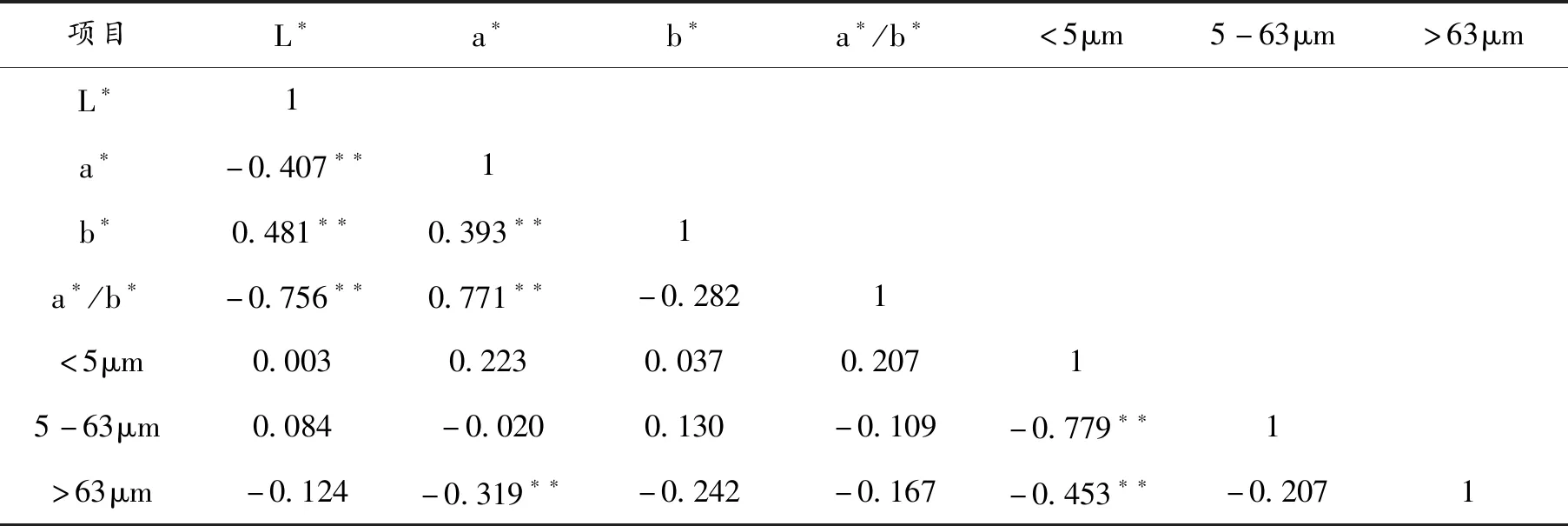

CIELAB表色系统使用L*,a*和b*三个参量描述均匀连续的颜色空间,各颜色坐标分量之间是相互联系、相互影响的整体[19~21].由表2可得知,L*与a*的相关系数R为-0.407,呈显著的负相关,从而得出L*值随着a*值的增加而变小[22].L*与b*的相关系数R为0.481,呈正相关关系,且二者具有基本一致的变化趋势(见表1),说明L*值在一定程度上随着b*值的变化而变化;L*值与a*/b*值相关系数R=-0.756,呈负相关关系,说明L*值随着a*/b*值增大而减小.L*与小于5μm粒级沉积物的相关系数R为0.003,呈正相关关系,与5-63μm粒级沉积物的相关系数R为0.084,呈正相关关系,与大于63μm粒级沉积物的相关系数R为-0.124,呈负相关关系.a*与小于5μm粒级沉积物的相关系数R为0.223,呈正相关关系,与5-63μm粒级沉积物的相关系数R为-0.020,呈负相关关系,与大于63μm粒级沉积物的相关系数R=-0.319,呈负相关关系.b*与小于5μm粒级的沉积物的相关系数R为0.037,呈正相关关系,与5-63μm粒级的沉积物的相关系数R=0.130,呈正相关关系,与小于63μm粒级沉积物的相关系数R为-0.242,呈负相关关系.a*/b*与小于5μm粒级沉积物的相关系数R为0.207,呈正相关关系,与5-63μm粒级的沉积物的相关系数R为-0.109,呈负相关关系,与大于63μm粒级沉积物的相关系数R为-0.167,呈负相关关系.因此,在粒度各粒级之中,色度参数与<5μm粒级之间的沉积物具有最大的正相关关系.

表1 章丘黄土剖面色度参数与粒度的相关分析

**表示在0.01水平上显著相关

图1 章丘黄土剖面色度参数与粒度各粒级参数变化曲线

4 结论与展望

本文对山东章丘黄土剖面进行了色度参数分析,并与粒度各粒级之间进行相关性分析,初步得出以下结论:

(1)章丘黄土剖面中的L*值变化波动较大,变化幅度在54.26~61.57之间,平均值为59.34,不同地层的L*值各不相同;章丘黄土剖面中的红度a*值的变化整体趋于稳定,变化幅度很小,介于5.87~7.35,平均值为6.75,不同地层其a*值差异也较小;章丘黄土剖面中的黄度b*值变化趋势与a*相似,变化范围在14.91~17.61之间,变化幅度较大,平均值为17.03.

(2)章丘黄土剖面中的a*/b*值的变化趋势与L*呈现相反的变化,变化范围为0.36~0.40,变化幅度较大,平均值为0.40,a*/b*比值的分布趋势在不同深度上变化不是很明显,最高值出现在砾石层G2下部黄土层,平均值为0.41.

(3)在粒度各粒级之中,色度参数与小于5μm粒级的沉积物具有最大的正相关关系.L*与a*的相关系数R为-0.407,呈显著的负相关.L*与b*的相关系数R为0.481,呈正相关关系;L*值与a*/b*值相关系数R=-0.756,呈负相关关系.L*与5-63μm粒级沉积物的相关系数R为0.084,呈正相关关系,与大于63μm粒级沉积物的相关系数R为-0.124,呈负相关关系.a*与小于5μm粒级沉积物的相关系数R为0.223,呈正相关关系,与5-63μm粒级沉积物的相关系数R为-0.020,呈负相关关系,与大于63μm粒级沉积物的相关系数R=-0.319,呈负相关关系.b*与小于5μm粒级的沉积物的相关系数R为0.037,呈正相关关系,与5-63μm粒级的沉积物的相关系数R=0.130,呈正相关关系,与小于63μm粒级沉积物的相关系数R为-0.242,呈负相关关系.a*/b*与小于5μm粒级沉积物的相关系数R为0.207,呈正相关关系,与5-63μm粒级的沉积物的相关系数R为-0.109,呈负相关关系,与大于63μm粒级沉积物的相关系数R为-0.167,呈负相关关系.

本文通过章丘黄土剖面色度指标与参数分析得出了初步结论,基于黄土环境意义本身的复杂性,仅通过一个剖面的一个指标来分析,难免有偏颇之处.今后还需要与矿物学、元素地球化学、同位素地球化学以及其它环境代用指标进行综合集成研究,并与其它区域的黄土剖面开展对比研究,才能得出更科学的结论.

致谢: 感谢临沂大学资源环境学院贾广菊、邱雨、李敏在野外样品采集与实验分析中的帮助.