50岁以上人群不同部位T值的差异及临床意义研究

2019-09-23张小倩李娜高红玉端木羊羊何勇何丽程晓光章秋

张小倩,李娜,高红玉,端木羊羊,何勇,何丽,程晓光*,章秋*

双能X线吸收检测法(DXA)是目前应用最广泛的诊断骨质疏松症的方法[1-2],DXA诊断骨质疏松症根据的是T值[3],而T值是根据受检者的骨密度(BMD)与正常青年人群的BMD均值和标准差计算获得的,所以基于DXA的T值取决于选用的参考数据库,这将直接影响骨质疏松症的诊断结果[2]。目前国际临床骨密度学会(ISCD)和中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会的指南均推荐DXA使用腰椎、股骨颈、全髋以及前臂1/3部位为感兴趣区(ROI)进行测量[1,4]。DXA腰椎部位原来的ROI是L2~4[5],但 ISCD在2003年建议改用 L1~4[6]。已有研究证实在女性患者L1~4的BMD及T值均低于同年龄组L2~4[7]。临床医生对-2.5 SD的标准比较熟悉[8],但对DXA各ROI T值的一致性或差异及其临床意义了解不多。在临床阅读DXA结果时,常会发现DXA各部位的T值不一致。为了研究DXA不同部位T值差异出现的原因和这种差异是否普遍存在,对安徽医科大学第一附属医院体检人群的DXA检测的T值进行分析。

1 资料与方法

1.1 资料采集 收集2010—2017年在安徽医科大学第一附属医院体检中心接受常规体检且行DXA检测BMD的7611例受检者的资料。

本研究价值与局限性:

(1)本研究分析了骨密度检查不同部位T值的差异,并对其临床意义进行探讨,为临床上选用合适部位T值进行骨质疏松的判断提供了一定依据;且男性、女性呈现不同的特点,需根据性别选用合适的指标进行骨质疏松判断。

(2)本研究数据来自一个体检中心的体检人群,虽然体检人群不能代表随机人口抽样,但随着体检的普及,目前的体检人群有一定的代表性。本研究只纳入了一个中心的数据,没有考虑地区之间的差异。

1.2 检查方法 DXA采用GE Lunar生产的双能X线骨密度仪。双能X线骨密度仪每天自检质控扫描,欧洲脊柱体模(ESP)重复扫描10次,重复性为0.63%,操作者为经过培训的技师。常规扫描部位为腰椎和左髋部,按厂家要求规范扫描和分析,保存结果。DXA结果直接从双能X线骨密度仪数据库导出,并转换为Excel格式数据。

经过去重、删除极端值和数据不完整者,本研究最终纳入6 945例受检者的效数据。

1.3 研究方法 相关研究表明我国女性绝经年龄大多在50岁左右[9],本研究将年龄≥50岁的受检者按照不同性别计算T值。T值=(实测BMD-同种族同性别正常青年人峰值BMD)/同种族同性别正常青年人峰值BMD标准差[1](本研究中以该人群所测峰值BMD进行计算)。

骨质疏松症的诊断参照WHO推荐指标,基于DXA结果:(1)T值≥-1.0为正常;(2)-2.5<T值<-1.0为低骨量;(3)T值≤-2.5为骨质疏松症;(4)T值≤-2.5+脆性骨折为严重骨质疏松症[1]。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0软件进行数据分析。正态分布的计量资料以(±s)表示,同一年龄段不同部位多组数据差异分析采用双因素方差分析,同一部位不同年龄段多组数据差异分析采用单因素方差分析,组间两两比较采用SNK-q检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 受检者一般资料 6 945例受检者中男3 471例,年龄(50.4±12.0)岁,身高(171.5±5.8)cm,体质量(73.0±10.2)kg;女3 474例,年龄(53.7±12.0)岁,身高(159.7±5.7)cm,体质量(59.1±8.5) kg。

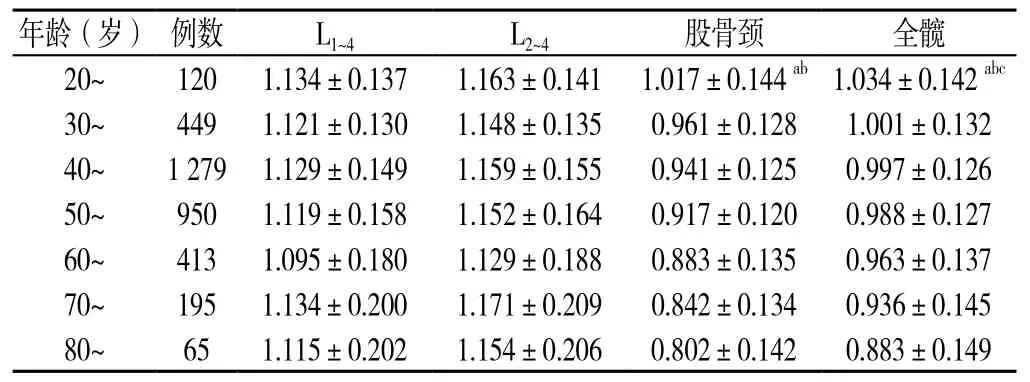

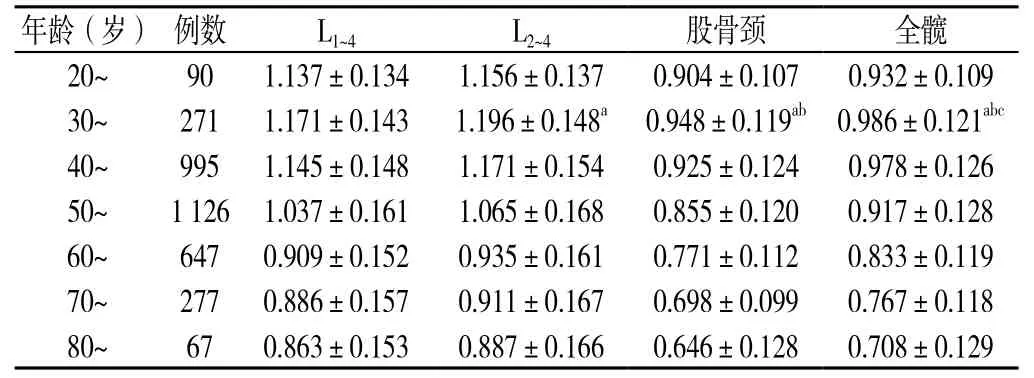

2.2 BMD比较 本研究以10岁为一年龄段,将80岁以上人群合并为一组。分别计算各年龄组不同部位DXA的BMD均值,将BMD均值最高年龄段作为峰值BMD年龄段[10],男性各部位峰值BMD出现在20~年龄段,女性各部位峰值BMD出现在30~年龄段。男性峰值BMD年龄段不同部位BMD比较,差异有统计学意义(F1=113.180,P1<0.001;F2=11.335,P2<0.001),男性L1~4BMD与L2~4BMD比较,差异无统计学意义(P>0.05),L1~4、L2~4BMD与股骨颈、全髋BMD比较,股骨颈BMD与全髋BMD比较,差异有统计学意义(P<0.05)。女性峰值BMD年龄段不同部位BMD比较,差异有统计学意义(F1=965.152,P1<0.001;F2=12.882,P2<0.001);女性 L1~4BMD 与 L2~4BMD 比较,L1~4、L2~4BMD与股骨颈、全髋BMD比较,股骨颈BMD与全髋BMD比较,差异有统计学意义(P<0.05,见表1~2)。

表1 男性不同年龄段各部位骨密度(±s)Table 1 The age distribution of BMD in different parts of body in male population

表1 男性不同年龄段各部位骨密度(±s)Table 1 The age distribution of BMD in different parts of body in male population

注:与 L1~4比较,aP<0.05;与 L2~4比较,bP<0.05;与股骨颈比较,cP<0.05

年龄(岁) 例数 L1~4 L2~4 股骨颈 全髋20~ 120 1.134±0.137 1.163±0.141 1.017±0.144 ab1.034±0.142 abc 30~ 449 1.121±0.130 1.148±0.135 0.961±0.128 1.001±0.132 40~ 1 279 1.129±0.149 1.159±0.155 0.941±0.125 0.997±0.126 50~ 950 1.119±0.158 1.152±0.164 0.917±0.120 0.988±0.127 60~ 413 1.095±0.180 1.129±0.188 0.883±0.135 0.963±0.137 70~ 195 1.134±0.200 1.171±0.209 0.842±0.134 0.936±0.145 80~ 65 1.115±0.202 1.154±0.206 0.802±0.142 0.883±0.149

表2 女性不同年龄段各部位骨密度(±s)Table 2 The age distribution of BMD in different parts of body in female population

表2 女性不同年龄段各部位骨密度(±s)Table 2 The age distribution of BMD in different parts of body in female population

注:与 L1~4比较,aP<0.05;与 L2~4比较,bP<0.05;与股骨颈比较,cP<0.05

年龄(岁) 例数 L1~4 L2~4 股骨颈 全髋20~ 90 1.137±0.134 1.156±0.137 0.904±0.107 0.932±0.109 30~ 271 1.171±0.143 1.196±0.148a 0.948±0.119ab 0.986±0.121abc 40~ 995 1.145±0.148 1.171±0.154 0.925±0.124 0.978±0.126 50~ 1 126 1.037±0.161 1.065±0.168 0.855±0.120 0.917±0.128 60~ 647 0.909±0.152 0.935±0.161 0.771±0.112 0.833±0.119 70~ 277 0.886±0.157 0.911±0.167 0.698±0.099 0.767±0.118 80~ 67 0.863±0.153 0.887±0.166 0.646±0.128 0.708±0.129

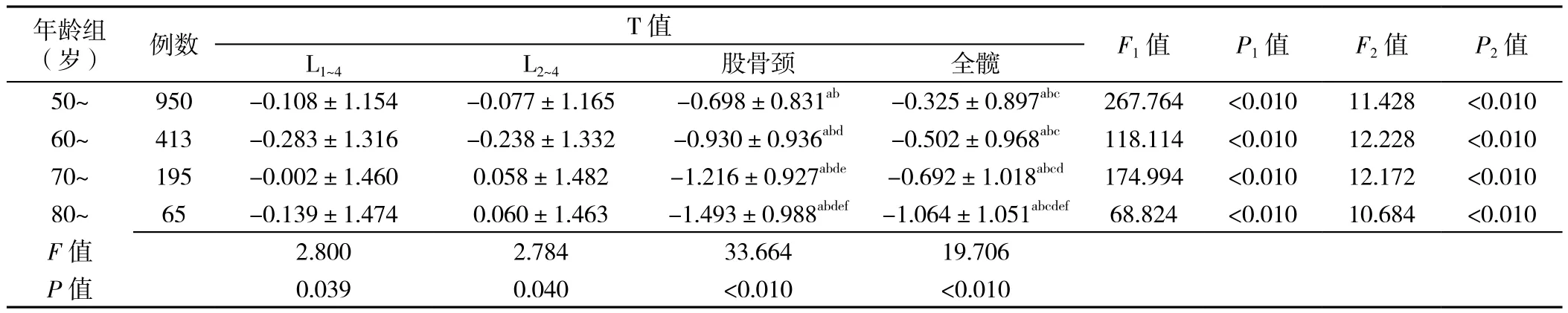

2.3 50岁以上人群T值差异 50岁以上男性,不同年龄组各部位T值比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。各年龄组内L1~4、L2~4T值比较,差异无统计学意义(P>0.05);各年龄组内股骨颈、全髋T值低于L1~4、L2~4T值,全髋T值高于股骨颈T值,差异有统计学意义(P<0.05)。60~年龄组股骨颈T值低于50~年龄组,70~年龄组内股骨颈T值低于60~、50~年龄组,70~年龄组全髋部位T值低于50~年龄组,80~年龄组股骨颈、全髋部位T值低于70~、60~和50~年龄组,差异有统计学意义(P>0.05,见表3)。

表3 50岁以上各年龄组男性各部位T值比较(±s)Table 3 Difference of T scores in men over 50 years

表3 50岁以上各年龄组男性各部位T值比较(±s)Table 3 Difference of T scores in men over 50 years

注:与L1~4比较,aP<0.05;与L2~4比较,bP<0.05;与股骨颈比较,cP<0.05;与 50~ 比较,dP<0.05;与 60~ 比较,eP<0.05;与 70~ 比较,fP<0.05

(岁) 例数 T值 F1值 P1值 F2值 P2值L1~4 L2~4 股骨颈 全髋年龄组50~ 950 -0.108±1.154 -0.077±1.165 -0.698±0.831ab -0.325±0.897abc 267.764 <0.010 11.428 <0.010 60~ 413 -0.283±1.316 -0.238±1.332 -0.930±0.936abd -0.502±0.968abc 118.114 <0.010 12.228 <0.010 70~ 195 -0.002±1.460 0.058±1.482 -1.216±0.927abde -0.692±1.018abcd 174.994 <0.010 12.172 <0.010 80~ 65 -0.139±1.474 0.060±1.463 -1.493±0.988abdef -1.064±1.051abcdef 68.824 <0.010 10.684 <0.010 F值 2.800 2.784 33.664 19.706 P 值 0.039 0.040 <0.010 <0.010

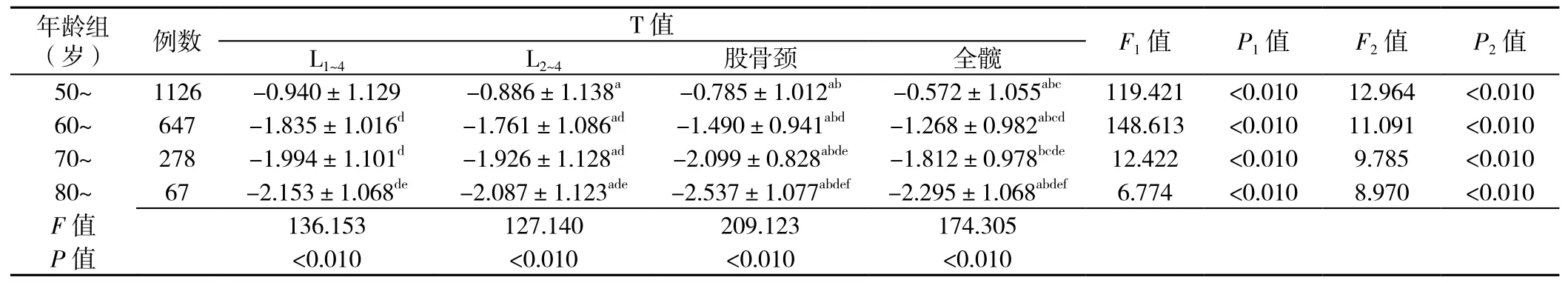

50岁以上女性,不同年龄组各部位T值比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。各年龄组内L1~4T值均低于L2~4T值,差异有统计学意义(P<0.05);50~年龄组和 60~ 年龄组 L1~4、L2~4T 值低于股骨颈、全髋部位T值,70~年龄组内股骨颈T值和80~年龄组内股骨颈、全髋部位T值均低于L1~4、L2~4T值,差异有统计学意义(P<0.05)。除80~年龄组,50~、60~、70~年龄组内股骨颈T值低于全髋部位T值,差异有统计学意义(P<0.05)。不同年龄组间 L1~4、L2~4T 值比较,60~、70~年龄组低于50~年龄组,80~年龄组低于60~和50~年龄组,差异有统计学意义(P<0.05);不同年龄组间股骨颈及全髋部位T值比较,60~年龄组低于50~年龄组,70~年龄组低于60~、50~年龄组,80~年龄组低于70~、60~、50~年龄组,差异有统计学意义(P<0.05,见表 4)。

表4 50岁以上各年龄组女性各部位T值比较(±s)Table 4 Difference of T scores in women over 50 years

表4 50岁以上各年龄组女性各部位T值比较(±s)Table 4 Difference of T scores in women over 50 years

注:与L1~4比较,aP<0.05;与L2~4比较,bP<0.05;与股骨颈比较,cP<0.05;与 50~ 比较,dP<0.05;与 60~ 比较,eP<0.05;与 70~ 比较,fP<0.05

年龄组(岁) 例数 T值 F1值 P1值 F2值 P2值L1~4 L2~4 股骨颈 全髋50~ 1126 -0.940±1.129 -0.886±1.138a -0.785±1.012ab -0.572±1.055abc 119.421 <0.010 12.964 <0.010 60~ 647 -1.835±1.016d -1.761±1.086ad -1.490±0.941abd -1.268±0.982abcd 148.613 <0.010 11.091 <0.010 70~ 278 -1.994±1.101d -1.926±1.128ad -2.099±0.828abde -1.812±0.978bcde 12.422 <0.010 9.785 <0.010 80~ 67 -2.153±1.068de -2.087±1.123ade -2.537±1.077abdef -2.295±1.068abdef 6.774 <0.010 8.970 <0.010 F值 136.153 127.140 209.123 174.305 P 值 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

3 讨论

DXA检查的T值是骨质疏松症的诊断依据[1],在骨质疏松性骨折中椎体骨折及髋部骨折意义重大,故在临床实践中常选择腰椎和髋部这两个部位进行骨质疏松评价。DXA检测中,腰椎部位L1~4和L2~4在临床上均有使用,髋部包括股骨颈、全髋等部位,因此选择合适的ROI对腰椎及髋部骨质疏松情况进行判断尤为重要。本研究探讨了50岁以上人群各部位T值的差异。

3.1 T值随年龄变化趋势 本研究显示,50岁以上男性股骨颈T值70~、80~年龄组低于50~、60~年龄组,而L1~4和L2~4在60岁后T值下降不明显,反而有所增加,与刘信等[10]研究结果相似,这可能与老年男性患者腰椎骨质增生等退行性变、椎体小关节硬化发生率增加有关[11]。因此,对于男性来言,由于腰椎常出现增生,BMD较高,没有股骨近端准确,所以对于60岁以上男性使用股骨颈、全髋T值进行骨质疏松症的诊断较为准确。50岁以上女性腰椎部位T值80~年龄组低于50~、60~年龄组,髋部T值80~年龄组低于其他年龄组。女性骨质疏松症多为绝经后骨质疏松[12-13],而绝经后骨质疏松多发生在绝经后5~10年内[14],故在50~60岁年龄组T值呈显著下降趋势。有研究纳入了4 903例女性受检者,发现了相似的变化趋势[7]。

3.2 L1~4和L2~4椎体T值的差异 本研究结果显示,50岁以上不同年龄组男性L1~4T值与L2~4T值间无明显差异,50岁以上女性各年龄组内L1~4T值均低于L2~4T值,与相关研究结果相似[7],这可能与L2~4易受腹主动脉钙化及腰椎退行性变有关,而在男性中未发现相同差异,考虑与骨质构成、代谢的性别差异有关,需进一步研究以明确。

3.3 股骨颈和全髋T值的差异 50岁以上男性和女性,女性除80~年龄组,其余各组股骨颈T值明显低于全髋T值,这可能是因为股骨颈与全髋两个ROI其松质骨与皮质骨组成不同[15],致使股骨颈T值随年龄下降速度较全髋T值快。

3.4 腰椎与髋部T值的差异 关于腰椎与髋部的T值差异,本研究50岁以上男性中各年龄组内髋部T值均明显低于腰椎部位T值,国内外研究也有类似发现[11,16],可能与以下原因有关:(1)随着年龄增加,男性各部位骨质结构不同,腰椎部位骨量丢失速度快于髋部,已有文献证实这一观点[17];(2)因腰椎退行性变,骨质增生、硬化等影响腰椎部位T值检测结果[12]。50岁以上女性中,在50~、60~年龄组,腰椎T值明显低于髋部T值,这与男性结果不同,可能与男女性骨质疏松症机制不同造成腰椎及髋部骨量丢失速度不同有关。女性绝经后由于内源性雌激素分泌减少[18-19],一方面导致破骨细胞活性增强增加骨转换,另一方面抑制甲状旁腺激素分泌,影响肠道对钙的吸收使骨生成原料不足;而男性除增龄致骨重建失衡外,雌激素水平随年龄增长保持不变,但因性激素结合蛋白水平的增加,引起雌激素生物利用度下降进而导致骨代谢改变[20]。本研究显示,女性在70~、80~年龄组腰椎T值高于股骨颈T值,且在80~年龄组腰椎T值高于全髋T值。殷秀惠等[20]研究发现了类似结果,在ENGELKE等[7]的研究中甚至发现了70岁以后腰椎T值的回升,这些可能与腰椎退行性病变及腹主动脉钙化致腰椎部位DXA检测结果受影响有关。

综上,DXA检测不同部位T值在不同性别中对于骨质疏松症的诊断价值不同:50岁以上男性中,不同部位T值有差异,腰椎部位T值易受多种因素影响,故髋部在骨质疏松症的诊断中意义更大;50岁以上女性中,不同部位T值有差异,在70岁前应综合腰椎及髋部T值进行判断,70岁以后因腰椎T值的检测结果易受多种因素影响,髋部T值在骨质疏松症的诊断中意义更大。故在临床工作及研究中,应考虑不同年龄不同部位T值的差异,选择合适的检测部位进行评估。