不同时机电针阿是穴对腓肠肌钝挫伤大鼠腓肠肌高频超声成像评分和血清肌酸激酶的影响研究

2019-09-23朱世鹏袁亚刘通张朝晖叶新华周静珠陈欢张前德

朱世鹏,袁亚,刘通,张朝晖,叶新华,周静珠,陈欢*,张前德

骨骼肌钝挫伤损伤是日常生活及体育活动中最常见的软组织损伤形式之一,疼痛、肿胀、功能障碍等并发症可严重影响患者的生活质量。现代研究认为骨骼肌损伤的早期(炎症期)应以制动为主,一些针对局部组织的治疗方法如果过早干预可能会带来新的损伤,例如拉伸训练、高压氧等治疗[1-2]。然而,制动时间过长或者有效治疗措施不及时介入,也会妨碍肌纤维再生,出现组织纤维化,影响组织修复。因此,探讨各种有效治疗方法的介入时机有重要意义。

阿是穴是针灸治疗骨骼肌损伤的常用穴位。本课题组前期研究发现,骨骼肌损伤后24 h开始进行连续的电针阿是穴治疗可通过上调一些细胞生长因子〔如碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)、血管内皮生长因子(VEGF)〕的表达进而促进肌卫星细胞的增殖、分化[3-6]。钝挫伤后24 h正处于机体炎性反应的高峰期,电针阿是穴作为一种局部刺激,在其发挥治疗作用的同时,可能还伴有局部的轻微损伤,甚至加重炎性反应。而钝挫伤后72 h(3 d)炎性反应逐渐消退,病灶组织进入再生修复期,若在这个时期再行治疗,是否更有利于或不利于针刺作用的发挥,目前尚未有研究证据。本课题组推测在损伤后的不同时期进行电针阿是穴治疗,可能对组织修复产生差异效应。

骨骼肌钝挫伤后,组织的修复程度难以通过病灶皮表形态做出准确评估。高频超声作为一种无创、价廉的技术,可以动态观察肌肉细小结构的组织形态,目前被逐渐应用于肌肉骨骼疾病的诊断中[7]。本课题组前期研究结果显示,高频超声技术可呈现大鼠腓肠肌钝挫伤后的动态影像变化,可以评估组织修复程度[8]。因此,为了解电针阿是穴对骨骼肌钝挫伤的最佳干预时机,本研究比较损伤后24 h与72 h电针阿是穴对大鼠腓肠肌钝挫伤后高频超声成像、组织形态以及血清肌酸激酶(CK)的时序性影响,以初步探讨腓肠肌钝挫伤后电针阿是穴的最佳介入时机,为制定科学的针灸治疗方案提供依据。

本研究创新性:

本研究首次采用高频超声成像技术对电针阿是穴对大鼠腓肠肌钝挫伤的疗效进行量化评估,同时还比较了损伤后不同时机电针阿是穴的效应差异。临床上,运动员在训练过程中极易发生骨骼肌的暴力性钝挫伤,本课题组的研究结果可为此类骨骼肌损伤形式诊疗方案的制定提供一定科学依据。

本研究不足:

(1)研究中电针阿是穴仅进行一次治疗,未能对阿是穴的连续性累积效应进行观察。(2)本研究并未对损伤后24 h这一时间点进行各指标的观察,因此,无法明确电针阿是穴在损伤较早期的干预效应。今后还需进一步研究。

1 材料与方法

1.1 研究时间 2017年9月。

1.2 实验动物及分组 清洁级健康成年雄性SD(Sprague-Dawley)大鼠60只,平均体质量(250±20)g,购自南京医科大学医药实验动物中心。将大鼠随机分为空白组(n=6)、模型组(n=18)、24 h电针组(n=18)、72 h电针组(n=18)。大鼠置于清洁柜中,自由摄食与饮水,温度(20±1)℃,湿度保持在50%左右,每日保持12 h的固定明暗周期,适应性喂养1周后开始实验。动物的使用符合南京医科大学实验动物福利伦理委员会要求(伦理编号:IACUC-1709007)。

1.3 主要仪器与试剂 VINNO8便携超声仪、X9-22L线阵探头(苏州飞依诺公司);NT6021电针治疗仪(北京瑞德埃克森医疗投资有限公司);HM340E石蜡切片机(美国thermo fisher scientific公司);组织芯片扫描仪(Pannoramic MIDI,3D HISTECH,Ltd,Hungary);10%水合氯醛溶液(国药集团化学试剂有限公司);CK试剂盒(南京建成生物工程研究所)。

1.4 方法

1.4.1 造模方法 模型组、24 h电针组、72 h电针组均参照本课题组前期研究的方法建立腓肠肌急性钝挫伤模型[3]。用10%水合氯醛溶液进行腹腔内注射麻醉,剪除大鼠双下肢腓肠肌处被毛。大鼠俯卧位并保持踝关节跖曲90°,使腓肠肌位于胫腓骨内侧。腓肠肌肌腹中点做标记,采用骨骼肌钝挫伤打击器击打大鼠腓肠肌1次,打击器总质量为500 g,由33 cm处自由落体,打击器与腓肠肌接触面积约为1 cm2,观察击打部位,表皮无破损,有散在红色斑点,皮下暗红。

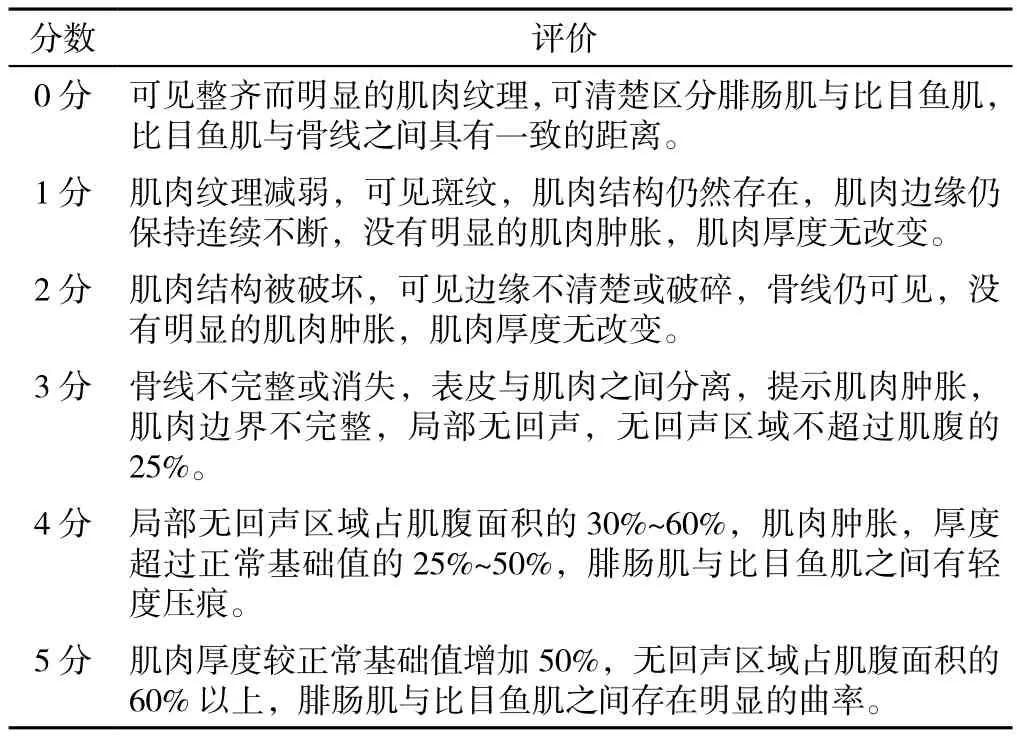

1.4.2 超声检查 分别在造模前及造模后3 h、3 d、5 d、7 d进行超声检查,检查时用10%水合氯醛溶液按0.35 ml/100 g的注射量进行腹腔内注射麻醉。检查时采用与造模时相同的体位,大鼠俯卧在平坦的桌面上,后肢伸展,厚涂耦合剂,采用VINNO8便携超声仪、X9-22L线阵探头,观察腓肠肌的超声图像,采用钝挫伤损伤程度的超声分级评分表(见表1)对损伤肌肉进行评分[8-9]。上述操作由同1名诊断经验丰富的超声医师完成,超声医师对分组情况不了解。

1.4.3 电针方法 由于动物无言语表达能力,研究中阿是穴的选取以局部病灶(即腓肠肌肌腹的中点,辅以超声进行病灶定位)作为针刺部位。电针频率为2/10 Hz的疏密波,电流强度1~2 mA,持续30 min[3]。除空白组外,各组造模后3、5、7 d分别抓取不同的6只大鼠进行以下操作:其中24 h电针组在钝挫伤后24 h进行1次针刺治疗,72 h电针组在钝挫伤后72 h进行1次针刺治疗。模型组与2个电针组同步抓取与固定,但不做电针干预。空白组不做任何处理,同步取材。

1.4.4 取材 各组大鼠分别在造模后3、5、7 d取材。10%水合氯醛溶液进行腹腔内注射麻醉,开腹钝性分离出腹主动脉,取5 ml动脉血,在室温静置2 h,4 ℃下3 500 r/min 离心10 min(离心半径13.5 cm),将上层血清转移至-20 ℃冰箱保存。再采取脊椎脱臼法处死大鼠,暴露分离出左腿腓肠肌,取腓肠肌肌腹中段病灶组织约1 cm3,0.9%氯化钠溶液冲洗,后置于10%甲醛溶液固定满意后行石蜡包埋。

表1 钝挫伤损伤程度超声分级评分表Table 1 Ultrasound-based gastrocnemius contusion injury severity rating scale

1.4.5 HE染色 10%甲醛溶液固定满意后,清水冲洗,常规梯度乙醇(100%、95%、90%、80%、70%)脱水,石蜡包埋,连续切片,制成6 μm左右的切片,二甲苯脱蜡,经各级乙醇梯度(70%、80%、90%、95%、100%)至水洗。苏木素染色5 min,自来水冲洗;盐酸乙醇分化30 s,自来水浸泡15 min,置伊红液2 min,脱水、透明,树胶加盖玻片封固。光镜下观察组织结构变化。

1.4.6 血清CK水平检测 取冻存的血清,参照CK试剂盒说明书检测血清CK水平。

1.5 统计学方法 应用SPSS 19.0软件进行统计学处理。符合正态分布的计量资料以(±s)表示,多组间比较采用单因素方差分析(One-Way ANOVA),两两比较用LSD-t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组大鼠腓肠肌超声影像时序性表现 各时间点大鼠腓肠肌超声图像见图1。造模前大鼠腓肠肌(红色线圈所示)形态饱满,肌纤维结构清晰可见,未见明显液性暗区(见图1A)。造模后3 h大鼠腓肠肌肌肉明显肿胀,局部可见血肿形成,呈低回声(红色箭头),肌纤维断裂(白色箭头),肌肉结构破坏,模糊不清(黄色箭头)(见图1B)。

造模后3 d,模型组大鼠腓肠肌仍有轻度肿胀,肌纤维不连续,局部肌肉结构显示欠清晰,血肿较前吸收(见图1C)。造模后5 d,模型组大鼠腓肠肌肌肉肿胀不明显,肌纤维不连续,肌肉结构完整,血肿多已吸收,可见点状强回声(见图1D)。造模后7 d,模型组大鼠腓肠肌肌纤维欠连续,局部尚不清晰(图1E)。

造模后3 d,24 h电针组腓肠肌液性暗区较模型组明显减少,肌纤维仍然不连续,可见点状强回声(见图1F)。造模后5 d,24 h电针组肌纤维比较连续,肌肉结构较完整(见图1G)。造模后7 d,24 h电针组肌纤维比较连续,局部较清晰,但肌纤维结构仍未恢复至正常(见图1H)。

造模后3 d,72 h电针组与模型组比较无明显差异,可见少数细小的液性暗区(见图1I)。造模后5 d,72 h电针组肌纤维仍不连续,但较模型组好转(见图1J)。造模后7 d,72 h电针组肌纤维较连续,少数肌肉结构欠清晰(见图1K)。

注:A为造模前,B为造模后,C、D、E为模型组,F、G、H为24 h电针组,I、J、K为72 h电针组

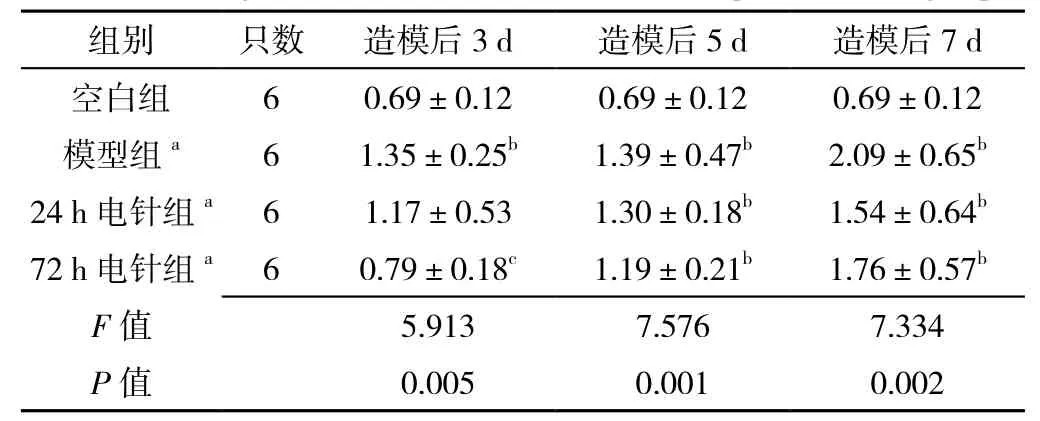

2.2 各组大鼠造模后不同时间点钝挫伤损伤程度的超声分级评分表评分比较 各组大鼠造模后即刻超声分级评分表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。各组大鼠造模后不同时间点干预后超声分级评分表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。造模后3 d,24 h电针组造模后即刻超声分级评分表评分与干预后超声分级评分表评分差值大于模型组,差异有统计学意义(P<0.05); 造模后3 d,72 h电针组大鼠不同时间点造模后即刻超声分级评分表评分与干预后超声分级评分表评分差值小于24 h电针组,差异有统计学意义(P<0.05);各组大鼠造模后5d、7d造模后即刻超声分级评分表评分与干预后超声分级评分表评分差值比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表2)。

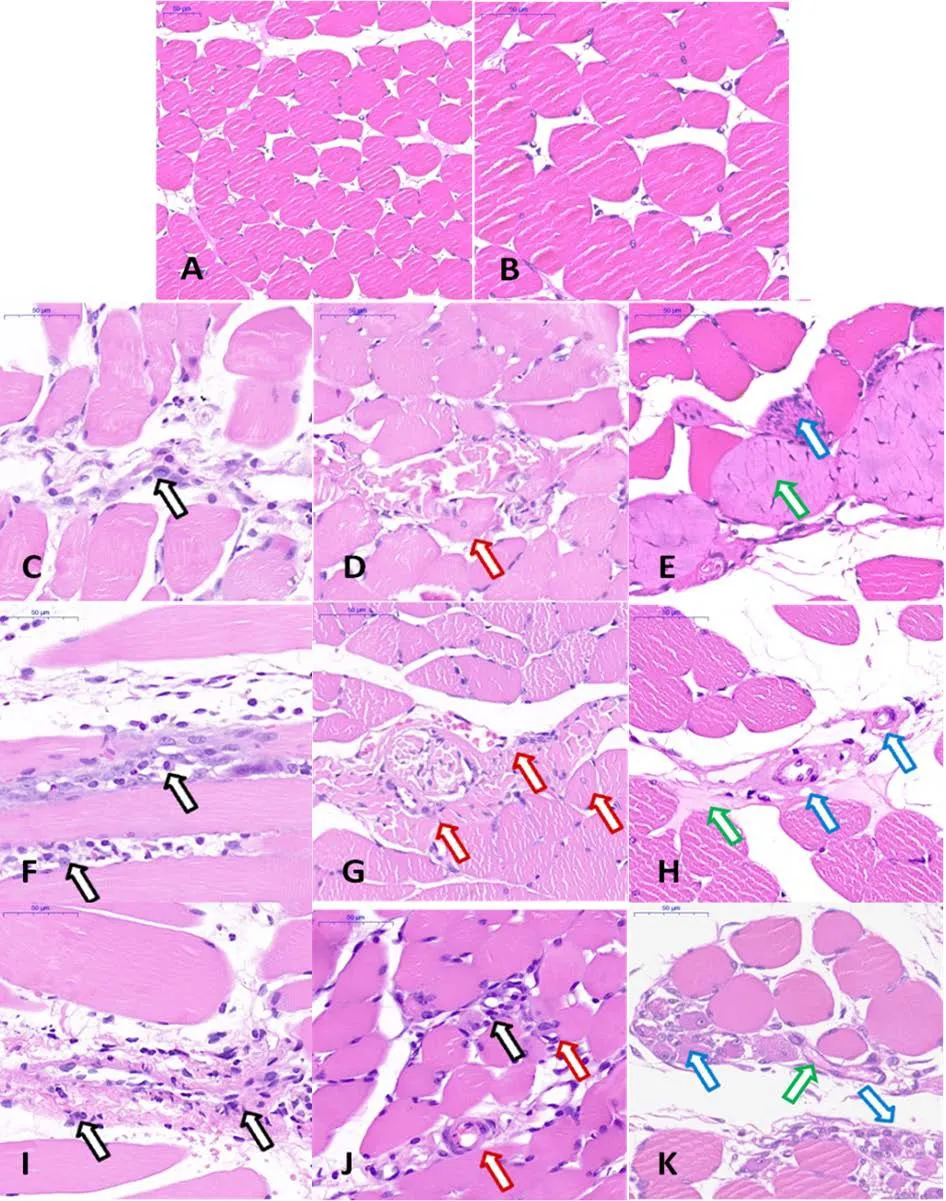

2.3 各组大鼠腓肠肌病理形态改变 空白组肌细胞规则,排列整齐,肌纤维间隙大小一致(见图2A~B)。

模型组造模后3 d肌纤维排列不整齐,可见炎性细胞浸润(黑色箭头所示),组织细胞间隙增大、水肿(见图2C);造模后5 d炎性细胞明显减少,肌细胞形态不整齐,肌纤维断裂,可见少量细胞核位于中间的新生肌细胞(红色箭头所示),并逐渐向病灶处汇聚(见图2D);造模后7 d基本无炎性细胞浸润,肌细胞形态不规则,新生的肌纤维逐渐融合增粗(蓝色箭头所示),伴有明显的结缔组织增生(绿色箭头所示)(见图2E)。

表2 各组大鼠造模后不同时间点钝挫伤损伤程度的超声分级评分表评分比较(x±s,分)Table 2 Ultrasound-based gastrocnemius contusion injury score at different time points in each group

24 h电针组造模后3 d肌纤维不连续,明显的炎性细胞浸润(以单核细胞为主)(黑色箭头所示),组织细胞间隙增大、水肿(见图2F);造模后5 d炎性细胞明显减少,肌细胞形态不规则,可见较多的新生肌细胞(红色箭头所示)(见图2G);造模后7 d新生肌细胞逐渐向病灶处汇聚(蓝色箭头所示),结缔组织增生较模型组减轻(绿色箭头所示)(见图2H)。

72 h电针组造模后3 d肌纤维不连续,明显的炎性细胞浸润(黑色箭头所示),组织细胞间隙增大、水肿(见图2I);造模后5 d仍可见少量炎性细胞(黑色箭头所示),同时伴有新生肌细胞(红色箭头所示)(见图2J);造模后7 d可见较明显的新生肌细胞逐渐向病灶处汇聚(蓝色箭头所示),轻度的结缔组织增生(绿色箭头所示)(见图2H)。

2.4 各组大鼠造模后不同时间点血清CK水平比较 4组大鼠造模后3、5、7 d血清CK水平比较,差异有统计学意义(P<0.05);模型组大鼠造模后3、5、7 d血清CK水平均高于空白组,差异有统计学意义(P<0.05);24 h电针组大鼠造模后5、7 d血清CK水平均高于空白组,差异有统计学意义(P<0.05);72 h电针组大鼠造模后3 d血清CK水平低于模型组,造模后5、7 d血清CK水平均高于空白组,差异有统计学意义(P<0.05,见表3)。

表3 各组大鼠损伤后不同时间点血清CK水平比较(x±s,U/ml)Table 3 Average CK level in serum at different time points in each group

3 讨论

《灵枢·经筋》记载:“治在燔针劫刺,以知为数,以痛为腧”,这是最早提出的“以痛为腧”治疗经筋病的观点。唐代·孙思邈在《千金要方》中根据前人“以痛为腧”的理论,提出了阿是穴之名。随着现代针灸学理论的发展,阿是穴的概念还包括一些组织形态结构发生改变的点或区域等[10]。由于动物对疼痛的感觉无主观表达能力,不能描述出具体痛点位置,故在针刺研究中常取打击的中心部位作为阿是穴进行治疗。

本课题组前期研究发现[3],大鼠腓肠肌钝挫伤后3 d左右,病灶往往无法通过肉眼来精准判断,因此在治疗与取材过程中可能存在偏差。本研究采用了高频超声技术,能无创、简便地对造模的损伤程度、病灶定位等进行评估,使研究结果更加准确。参考LEINEWEBER等[9]以及本课题组前期研究结果,在本研究中采用高频超声技术与超声分级评分表评分观察了损伤后24 h与72 h电针阿是穴对大鼠腓肠肌钝挫伤组织的修复作用,结果显示,损伤后3 h,各组大鼠腓肠肌超声图像上均显示出肌肉结构破坏,肌纤维断裂,局部呈低回声的血肿形成表现,且各组大鼠造模后即刻超声分级评分表评分结果无统计学差异,提示本研究采用的一次性钝挫伤造模方法较好,可重复性较高。

损伤后3 d,从超声影像上观察到组织仍有水肿情况,肌肉边缘分界不清,局部可见无回声,提示为血肿。这与HE染色的病理形态学表现基本一致,病灶局部可见部分炎性细胞浸润,组织处于炎性水肿阶段,肌纤维不连续。24 h电针组超声成像上腓肠肌液性暗区较模型组明显减少,可见点状强回声,为陈旧性出血灶,提示出血灶在逐渐机化、吸收。此时,72 h电针组与模型组比较无明显差异,但可见少数细小的液性暗区。研究中,72 h电针组在电针治疗后4 h左右进行超声检测与取材,因此笔者推测细小的液性暗区可能与针灸治疗有关,针刺过程可能造成少数较小的新鲜出血灶。本研究结果显示,24 h电针组超声分级评分表评分差值显著高于模型组与72 h电针组,提示损伤后24 h电针阿是穴治疗能较有效促进钝挫伤早期出血灶、坏死组织以及水肿的吸收。从病理形态上看,24 h电针阿是穴组可见较多的单核细胞(巨噬细胞)出现。研究认为,炎性细胞(巨噬细胞、中性粒细胞)在骨骼肌损伤修复的作用就如同一把双刃剑;在损伤早期,炎性细胞浸润到损伤局部,尤其是巨噬细胞,可吞噬坏死肌细胞,有利于肌细胞的再生与分化[11]。此外,炎性细胞还可释放一些促炎细胞因子、生长因子等[12],进步一调节肌卫星细胞的再生,比如本课题组前期研究发现的bFGF、VEGF等[3-6]。随着炎性反应的消退,当病灶组织逐渐进入再生修复期与组织重塑期,一些慢性炎性反应则不利于组织再生修复,甚至引起纤维化,影响骨骼肌功能的恢复[13]。因此,推测损伤后24 h电针治疗可能通过促进炎性细胞的浸润,加快坏死组织的吸收进而促进组织修复。

图2 各组大鼠腓肠肌病理图(HE染色)Figure 2 Pathological morphology of gastrocnemius muscle in each group

血清CK是骨骼肌细胞内的一种重要的代谢酶。当骨骼肌细胞受到破坏时,在血液中可检测到CK水平升高,是骨骼肌损伤情况的重要指标之一[14]。本研究结果显示,模型组大鼠造模后3、5、7 d血清CK水平均高于空白组,提示在损伤后7 d,大鼠骨骼肌细胞细胞膜仍未恢复正常状态[15]。造模后3 d,72 h电针组血清CK水平均低于模型组,且与空白组比较无统计学差异,提示损伤后72 h进行1次电针治疗,能有效促进血清CK水平恢复正常。因为72 h电针组血清CK水平是在电针后即刻检测的,因此,笔者推测电针对血清CK水平的即刻调节较为明显。这也说明,虽然超声成像在72 h电针组观察到小的出血灶,但其血清CK水平并未升高,提示虽然电针造成细小的出血,但并不会明显影响电针促进机体对血清CK水平的代谢作用。

造模后5、7 d超声分级评分表评分结果显示,24 h电针组及72 h电针组干预后的超声分级评分表评分低于模型组,但无统计学差异。这提示早期的电针治疗可能能较早地激发炎性反应与肌卫星细胞的再生,使修复进程缩短。其中,单看数据可见24 h电针组超声分级评分表评分与血清CK水平均低于72 h电针组,虽然无统计学差异,但笔者推测与72 h电针治疗比较,24 h电针治疗能更快地促进组织修复。

此外,造模后5 、7 d,24 h电针组与72 h电针组血清CK水平均高于正常组,虽然其低于模型组但均无统计学差异,但提示损伤后24 h或者72 h仅进行1次电针阿是穴治疗,并不能持续下调损伤后血清CK水平的上升,可能需要通过连续性的治疗来维持针灸的治疗效应,今后还有待进一步研究。

综上所述,电针阿是穴能有效促进大鼠腓肠肌钝挫伤后的组织修复,损伤后24 h电针阿是穴治疗能较早促进组织修复。