双胎子痫前期患者凝血指标变化的临床分析

2019-09-17刘兆董张华乐陈丽春颜建英

刘兆董,张华乐,陈丽春,颜建英

(福建省妇幼保健院/福建医科大学附属医院妇产科,福建福州 350001)

子痫前期(PE)是妊娠中晚期出现的产科严重并发症,是多因素、多机制、多通路致病的全身性疾病,是导致母胎发病和围生儿死亡的主要原因之一[1-2]。其病理生理基础是全身小血管痉挛性收缩,血流受阻,血压升高,导致心、脑、肝、肾、胎盘等全身各重要脏器缺血缺氧而引起一系列并发症,对母儿危害较大[3]。子痫前期发病机制尚不完全明确,凝血系统和纤溶系统失衡是可能引起发病的机制之一[4]。目前国内外对子痫前期血凝状况的研究是个热点,也存在一些争议,但多以单胎妊娠研究为主,关于双胎妊娠子痫前期的研究较少,目前已成为临床医生广泛关注的问题,值得深入探讨。本研究通过回顾性分析双胎孕妇在不同妊娠状态、妊娠不同时期各项凝血指标的变化特点,探讨与子痫前期发生、疾病严重程度和母儿结局的相关性,筛选出可能的预测指标,为双胎孕期管理及更好的早期预测提供理论依据,指导临床工作,改善母儿结局。现报道如下。

1 资料与方法

1.1研究资料 收集2012年1月至2018年1月在本院产科门诊建档、规律产检并住院分娩的双胎孕妇,按照“妊娠高血压期疾病诊治指南(2015)”修订版中的妊娠期高血压疾病诊断及分级标准[5],纳入PE及重度子痫前期(sPE),并排除自身免疫性疾病、慢性高血压、慢性肾病、慢性肝病、血液系统疾病、口服避孕药史等,且近期未使用过低分子肝素、阿司匹林等影响凝血功能的药物,从中筛选出PE 30例为PE组,sPE 40例为sPE组,同时随机选取同期住院分娩且一般情况相似的正常双胎孕妇80例为正常组。3组在孕早期、孕中期、孕晚期检查时的孕周数差异均无统计学意义(P>0.05);年龄、产次、孕前体质量指数,差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法 该研究为回顾性病例对照临床研究,分为正常组、PE组、sPE组,每个组内又按照孕早期(≤12+6周)、孕中期(13~27+6周)和孕晚期(28~41周)各分为3个亚组,分别在组内及组间进行各个检测指标的比较。分析在不同妊娠状态、妊娠不同时期的凝血功能指标的变化,研究指标包括纤维蛋白原(FIB)含量、D-二聚体(D-D)、凝血酶时间(TT)、凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT)共5项。凝血功能指标采用美国贝克曼ACL7000全自动凝血分析仪及配套试剂进行检测。

2 结 果

2.1凝血功能指标变化 (1)随着妊娠进展,PT逐渐缩短,差异有统计学意义(P<0.05)。组间比较,孕中晚期,PE组、sPE组比正常组均缩短(P<0.05)。(2)从孕早期到孕中晚期,TT在各组内比较时差异均无统计学意义(P>0.05);组间比较,孕晚期,sPE组较其他两组均升高,差异有统计学意义(P<0.05)。(3)APTT从孕早期到孕中晚期,各组内比较均是先下降后升高,但孕晚期仍较孕早期低。组间比较,孕晚期PE组、sPE组均较正常组升高,差异有统计学意义(P<0.05)。(4)从孕早期到孕中晚期,D-D逐渐升高,各组内比较差异均有统计学意义(P<0.05)。组间孕晚期比较差异均有统计学意义(P<0.05)。(5)FIB组内比较,正常组在孕期逐渐升高(P<0.05);PE组和sPE组,均是先升高后下降,但孕晚期仍较孕早期高。组间比较,孕晚期,sPE组较其他两组均降低,差异有统计学意义(P<0.05)。凝血功能各指标变化详见表1。

表1 3组孕妇凝血功能指标的变化

续表1 3组孕妇凝血功能指标的变化

注:组内比较,与孕早期相比,a:P<0.05;组内比较,与孕中期相比,b:P<0.05;组间比较,与正常组相比,c:P<0.05;组间比较,与PE组相比,d:P<0.05

图1 妊娠中期凝血功能各指标ROC曲线示意图

检验结果变量AUC标准误P95%的置信区间下限上限TT曲线0.6550.0580.0110.5380.766APTT曲线0.6360.0580.0270.5200.748DD曲线0.5230.0600.6900.4040.643

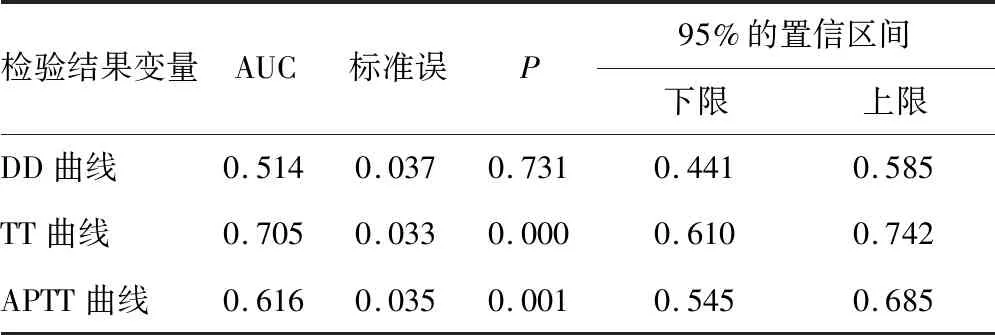

2.2凝血功能各指标的预测价值 妊娠早期各项参数没有明显的预测价值。妊娠中期做PE的ROC曲线,TT、APTT是可选的预测指标详见图1及表2。具体各指标的灵敏度和特异度详见表3。以妊娠晚期做PE的ROC曲线,TT仍是可选的较理想的预测指标,其AUC为0.705%,临界值为13.48 s,预测PE的灵敏度为68.8%,特异度为72.4%,风险值OR=2.116,P<0.001。详见图2及表4~5。

表3 妊娠中期各预测指标的预测价值

图2 妊娠晚期凝血功能各指标ROC曲线示意图

检验结果变量AUC标准误P95%的置信区间下限上限DD曲线0.5140.0370.7310.4410.585TT曲线0.7050.0330.0000.6100.742APTT曲线0.6160.0350.0010.5450.685

表5 妊娠晚期各预测指标的预测价值

3 讨 论

双胎妊娠子宫腔压力大,容易引起胎盘灌注不足,导致胎盘缺血缺氧,合成和分泌的大量炎症因子、氧自由基等进入母体血液循环,加重了氧化应激和免疫损伤,引发血管内皮细胞严重损伤及功能异常,较单胎妊娠更容易诱发妊娠期高血压疾病,相应的也增加了SPE的发生率。且双胎妊娠发病更早,病情更为严重[6]。因此对于双胎PE的筛查和预测成为临床医生广泛关注的问题。

3.1正常双胎妊娠凝血指标的孕期变化 正常双胎妊娠机体在妊娠早期血凝状况无明显异常,在妊娠中晚期,FIB、D-D明显升高,PT、APTT明显缩短,处于生理性高凝和低纤溶状态的代偿性动态平衡,到产后4周恢复至孕前状态,这种高凝状态对于胎盘功能的完整性、分娩及产后的止血作用都是至关重要的,但同时也增加了血栓形成的风险。

3.2双胎子痫前期患者凝血功能变化分析 凝血系统和纤溶系统的功能障碍是PE的一个重要特点。随着妊娠进展,PT在妊娠中晚期逐渐缩短,PE组、sPE组比正常组缩短更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。PE组较正常组,其孕晚期的TT、APTT、D-D均出现了明显异常(P<0.05)。PT和APTT分别是检测外源性和内源性凝血系统的指标,D-D是FIB的一种特异性降解产物,其在血浆内含量增高反映了纤溶活性增强,它们在PE中的异常表现,说明了凝血系统和纤溶系统的严重失衡[7]。因此,检测D-D水平变化既可以作为诊断PE的辅助指标,还可以判断疾病的严重程度及预后转归,为双胎妊娠管理及临床诊治决策提供依据。

众所周知,PE患者的凝血物质异常增多和凝血活性异常增加[8]。但本研究发现,和正常组FIB的孕期特点(孕中晚期逐渐增高)不同,PE组中FIB是先升高后下降,孕中期较孕早期明显升高,处于代偿性的升高(凝血因子的合成大于消耗),孕晚期虽然仍高于孕早期,但已低于孕中期,这种趋势在sPE组表现更明显。说明可能随着PE疾病进展,纤溶系统激活并逐渐增强,凝血因子FIB消耗增多,出现了失代偿,FIB出现下降趋势,若病情继续发展,出现了PE严重并发症如HELLP综合征等。可见,PE患者的凝血和纤溶系统经历了严重而复杂的变化,而不是简单地增加促凝物质[9]。

3.3双胎子痫前期凝血功能各指标的预测价值分析 凝血功能各指标在妊娠早期无明显改变,妊娠中期出现异常,妊娠晚期变化最大,SPE组变化更大。本研究数据显示,妊娠中期,TT、APTT为可选的预测因子。妊娠晚期,D-D的特异度虽较高,但灵敏度较差,且AUC小于0.600%,不作为预测指标;TT的预测性最理想,APTT次之。可见在妊娠中晚期,TT可能是预测PE发生和严重程度的较可靠指标。与妊娠中期相比,妊娠晚期的灵敏度和特异度更好。

目前国内外对PE预测指标的研究多是以单胎为对象的回顾性研究,认为有预测价值的指标包括TT、APTT、D-D等[10-13]。HAN等[14]对174例单胎孕妇进行回顾性研究,ROC曲线分析认为TT对PE的预测价值最高(AUC=0.743),临界值为12.65 s,建议可作为早期监测PE发病和严重程度的潜在指标。该研究中,妊娠晚期TT的临界值为13.48 s,较HAN等[14]研究结果的临界值高,可能是因为单双胎的PE存在差异,双胎PE妊娠晚期血凝指标变化更明显,病情更重。

4 结 语

正常双胎妊娠中晚期的血液呈现生理性高凝状态,当合并PE时,全身小动脉痉挛、血管内皮细胞严重受损,可能引起内外源性凝血系统的异常,血液异常高凝,消耗血小板和纤维蛋白原等凝血因子,随后微血栓形成激活纤溶系统和纤维蛋白溶解,致使重要器官缺血缺氧,严重者引发子痫、弥散性血管内凝血、多器官功能障碍综合征,造成母儿不良结局[15]。因此,动态监测凝血功能指标变化有助于判断PE的发病和严重程度,为临床决策提供依据。各项指标基本都包含在常规产前检查中,不需要额外的开支,在临床应用中简便快捷、成本低、可行性高。TT、APTT是可选的预测指标,TT可能是早期预测双胎PE发生和严重程度的较理想指标,若妊娠中晚期超过临界值,临床医生应引起重视。