中国林蛙人工驯养情况调查

2019-09-17田梓琪李峰许亮李军德张恬

田梓琪,李峰*,许亮,李军德,张恬

1.辽宁中医药大学 药学院,辽宁 大连 116600;2.中国中医科学院 中药资源中心,北京 100700

中国林蛙RanatemporariachensinensisDavid,别名哈士蟆,为蛙科林蛙属动物,其雌蛙的干燥输卵管是名贵中药材哈蟆油[1]。关于中国林蛙的品种与分类问题一直争议不断,现在较普遍的观点是中国林蛙分为4个亚种,即中国林蛙指名亚种R.chensinensischensinensisWei et Chen、中国林蛙兰州亚种R.chensinensislanzhouensisWei et Chen,subsp.nov.、中国林蛙康定亚种R.chensinensiskangdingensisWei et Chen,subsp.nov.、中国林蛙长白山亚种R.chensinensischangbaishanensisWei et Chen,subsp.nov.[2],与历版《中华人民共和国药典》收载的哈蟆油原动物基原存在一定分歧。由于野生中国林蛙为国家二级保护动物[3],为解决东北道地药材哈蟆油的来源问题,了解中国林蛙的人工驯养情况,本研究于2018年4—10月,对辽宁、吉林两省中国林蛙的人工驯养情况进行了跟踪调查。

1 调查内容

本研究以辽宁、吉林两省具有一定规模的中国林蛙(以下简称“林蛙”)驯养企业为例,重点对林蛙的生态环境与人工驯养中的孵化、繁育、放养、越冬等各阶段情况进行实地调查。本研究主要关注人工驯养中的产卵期繁育技术、蝌蚪期幼体食物饲养、病虫害防治、夏季幼蛙放养及越冬期技术情况等内容。

2 调查结果

2.1 种群分布

0根据对调查的林蛙驯养企业中林蛙的体型、皮肤颜色及其外观特征分析,其应属于中国林蛙长白山亚种[4],主要分布在东北长白山、大小兴安岭腹地及余脉各地,即辽宁省东北部、吉林省中部、黑龙江省南部、内蒙古自治区东部等地区。

2.2 生态环境

林蛙主要分布地区处于中温带、暖温带,属于温带季风气候;林蛙所在地区森林类型为针叶阔叶混交林或阔叶混交林(杂木林),具有乔木层、灌木层、草本植物及枯枝落叶层,少数林蛙分布于灌丛和林间农田(分别为“林下林蛙”和“稻田林蛙”)。林蛙的驯养场通常设在N40°~45°、E120°~130°,海拔500~800 m,夏季平均气温20~25 ℃的峡谷或具有沟渠的环境内,峡谷坡度在10°~40°,坡长不低于1000 m,且沟内有常年流水的河流或小溪,沿水流边缘附近地势平坦,夏季草木茂盛,昆虫众多,森林郁闭度在0.7以上,林下相对湿度在70%以上。驯养场及附近无工业污染,空气质量达到环境空气质量标准[5]。

2.3 基础设施

林蛙驯养企业的基础设施多采用“三池一房”(即产卵池、孵化池、越冬池、看护房)或“一池多用”(即建设适用于多种用途的池塘)的建设方式,并可根据当年产卵的数量,配备与之相应的孵化池面积。近几年也出现整体改造河道,建设林蛙驯养生态园林的生态驯养基地。在夏季温度过高时,可架设遮荫的设施,防止蝌蚪生病,同时防止鸡鸭鸟类物种侵食蝌蚪。

2.4 引种与留种

一般在春季把生命体征良好的种蛙引入当地种蛙群中,或直接投入优质卵团,以改善种群基因多样性。留种工作在每年初冬或次年春季进行。种蛙要求发育良好,身体健壮,无损伤,动作灵活;雄蛙2年生以上,背部皮肤黑褐色并有黑斑,肩部有“∧”型黑色条纹;雌蛙2~3年生。大小相近的种蛙按雄蛙与雌蛙比例1~1.2∶1进行驯养。

2.5 产卵与孵化控制

产卵前期水温需在8~10 ℃,以控制种蛙交配进程。产出的卵团捞出后,应立即送至孵化池或产卵箱,并控制密度在5个卵团/m2。孵化的受精卵大约10 d出现尾芽;目前孵化率一般为85%~95%。为防止气温骤降,应保持卵团处于水面以下,可将产卵箱放置于水下20~30 cm处,箱与箱间距50 cm以上。在4月中下旬,由于气温较低且天气变化较大,池内的水应5 d更新1次(水温过高可加大排水,水温低时则应减少更新次数)。气温超过20 ℃后应及时降温,可采用遮荫与换水相结合的方式,以防蝌蚪生病。

2.6 变态期饲养

此饲养期的水深应在20~35 cm;投放密度为20 d前密度为1000~1500只/m2,20 d后密度降至800~1000只/m2;蝌蚪长大后应及时分开,以防止相互蚕食;保持水的平缓流动,水温控制在10~20 ℃;池内水保持2~3 d更新1次,20 d后应加大换水频次1~2 d更新1次。此阶段需要注意的是避免水温偏高,高水温可导致蝌蚪发育速度过快,使得变态后幼蛙体质较弱而死亡。

2.7 病虫害防治

本着“检、隔、封、消、治”的原则,以预防为主,每15 d定期用杀虫及灭菌类药物进行全池泼洒,预防疾病的发生。发现病害及时隔离并消毒处理;用药前进行预实验,证明无害或毒性消失后方可大量用药。在投放预防或治疗性药物时,投放前后都应注意对所使用的设备进行彻底消毒。

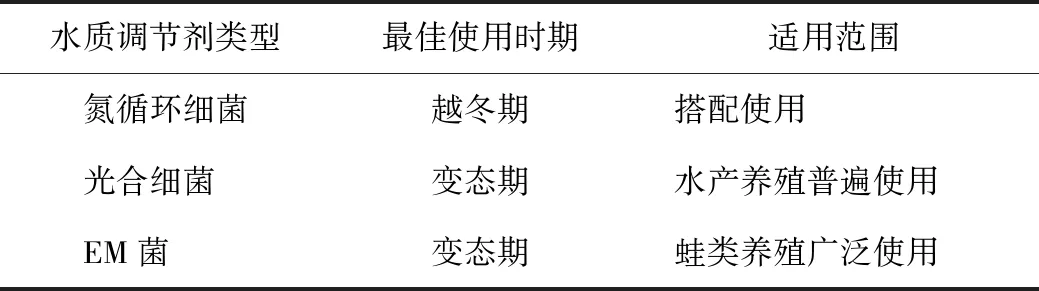

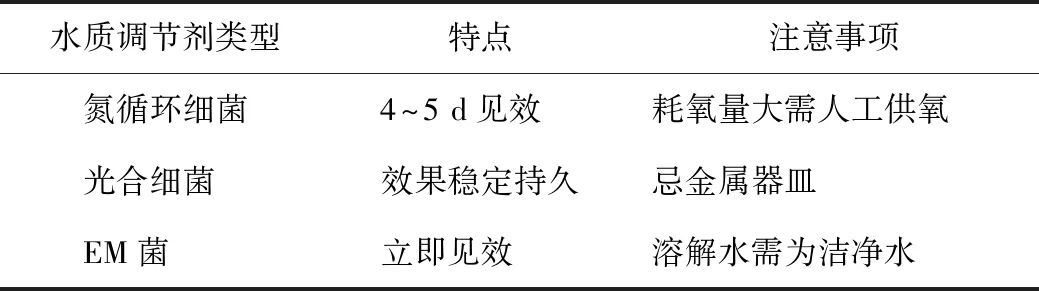

2.8 水质监控

在产卵、孵化及变态期的饲养中,水质监控为主要的环节,此环节应保证水质透明、无有害物质[6]。水质监控的主要方法是对池水进行消毒和加灌洁净水,并定期使用光合细菌、EM微生物制剂等水质净化剂对池水进行净化[7-8]。水质调节剂的使用应根据不同季节和不同发育期进行选择,不同类型调节剂的适宜条件(见表1)和使用注意事项(见表2)。池塘使用前需用杀菌剂对全池和使用器皿进行彻底消毒,暴晒晾干后再注入清洁的水。使用水质调节剂后不得使用杀菌剂,也不可以与抗生素或农药合用。因不同类型的菌群对水体pH值要求不同,pH值会影响药物发挥作用的速度,所以应根据实际情况对水体酸碱度进行调节。使用后也应加大监管力度,防止水体缺氧造成不必要的损失,也可适当地人工供氧。应根据蝌蚪生长规律和产生废物的进程来定时、定量、规律地使用水质调节剂,防止因用量过大、耗氧量过大所产生的不良反应事件发生。储存时注意避光、密闭、冷藏保存,但部分调节剂贮藏期过短,过期后虽降解功能降低但仍可使用,投入前可适当加量,避免不必要的浪费。同时,应注意及时去除鱼、水蜈蚣、蜻蜓幼虫、青蛙等有害生物。

表1 各类水质调节剂最佳使用时期及适用范围

表2 各类水质调节剂特点及使用注意事项

2.9 放养期监护

由于目前林蛙尚采用半人工驯养的方式,因此每年6月中旬开始,幼蛙将陆续上山放养,此时需定时在岸边平坦处放置嫩青草、石砖瓦块等遮挡物。同时,根据气候的干燥程度定期洒水;也可人为将幼蛙移至生长环境较好的河道内自行疏散。根据环境中昆虫的数量,可在放养区四周添加黄粉虫等活体饲料。林蛙的放养密度一般为当年幼蛙3000~5000只/hm2有效森林,2年以上生幼蛙3000只/hm2有效森林;蛙群中1年生幼蛙与2~3年生成蛙比例为7∶3左右。放养期间应避免牲畜、家禽及人员进入放养区域。

2.10 回捕与采收

每年10月中旬(霜降前后),林蛙自然开始下山进入河流,雨后集群回河。回捕一般在林蛙回河后进行,或在越冬池整体捕捞。经过约2年生长期(从第一年4月份的蝌蚪生长到第二年的10月份入冬前),体质量约25 g以上的为成蛙。采收与留种同时进行,先留下足够的种蛙,剩余为商品蛙。未达到成蛙限定的,可放回贮蛙池或越冬池继续饲养。

哈蟆油药材应装入密封袋或玻璃盒中密闭储藏,防止吸潮变霉,必须冷冻保存。每个外包装应有标签以便识别。标明产地、质量、等级、生产者或经营者名称、地址、联系电话等。运输过程中严格密闭保存,同时禁止与有害、有毒或其他可造成污染物品混贮、混运,严防返潮现象发生。

2.11 越冬管理

回捕的未达到成蛙限定的林蛙可以先放回贮蛙池暂存(池水深度80~100 cm),其密度为500~800只/m2,贮存时间为9月下旬—11月中旬。贮蛙时,池底应设置隐蔽物(如塑料薄膜等),池内水应3 d更新1次。11月中旬前需移入越冬池(池水深度为1.5~2.0 m),成蛙密度50~60只/m2,幼蛙密度可适当增加,一般100~300只/m2(蛙应依大小分开,不宜在同一池子里越冬)。若在室内越冬,室温保持在-10~5 ℃,水温在2 ℃左右,不冻层1 m,密度在800只/m2,保持水体流动。此外,也可采用天然条件越冬,即利用养殖场中的河道或池塘,林蛙在河道缓流段的深水湾、树根下、石缝里、泥沙中均可越冬;对缺少隐蔽物的河道,可通过放置草捆、树枝、石块等为隐蔽物,但注意应不阻塞河道,保持河道内水体流动,防止形成延冰;或者是在此基础上,人工修建小的塘坝来越冬。越冬期管理要注意保证越冬池水的溶氧量在6 mg·L-1,并清除杂鱼、杂草、淤泥,防止有机物过剩而增加氧气消耗。林蛙正常越冬的病死率在2%~10%。

3 小结与讨论

3.1 林蛙品种问题

由于中国林蛙存在4个亚种,且在东北地区尚有黑龙江林蛙R.amurensisBoulenger、桓仁林蛙R.huanrenensisLiu等多个品种分布[2]。因此,对于林蛙驯养品种的确定十分必要。虽已有研究采用DNA条形码技术对哈蟆油基原动物进行鉴别[9],但因目前对中国林蛙的分类有分歧,使得林蛙的药用品种有待确认。建议采用DArT多样性芯片技术标记或SSR微卫星分子标记,以及膜基因芯片等技术[10-12],对人工驯养林蛙的遗传系谱进行确认,进而进行优良品种的繁育,解决林蛙的品种来源问题。

3.2 放养期监控问题

由于夏季林蛙在深林中放养处于无监护、无保护状态,对于林蛙种群的数量、密度、迁徙分布范围、生活质量、病虫害预警、敌害侵袭等均无有效的监控措施,无法保证林蛙种群遗传与数量的稳定性,严重制约了林蛙养殖规模化、规范化、集约化发展。建议引进电子标识技术[13-14],通过对放养期林蛙种群的生长习性、生境特点、病虫害、物种侵袭等实时监控,发现更适于林蛙生长的环境条件,为真正实现林蛙的人工养殖提供依据。

3.3 林蛙产业链发展问题

林蛙作为哈蟆油的基原动物具有悠久的历史,被誉为“关东三宝”之一及“水陆八珍”之首[4]。但由于目前林蛙产业链尚不完善,难以满足养殖业对效益的需求。如何提高林蛙养殖企业对其产品开发的参与度,满足市场对哈蟆油及林蛙制品的需求,是亟待解决的关键问题。建议将“产、研、销”结合起来,这样既可从源头上解决养殖中的一系列问题,也可从终端的信息反馈中得到启发,从而解决林蛙及哈蟆油开发上的产品升级换代、附加值提升等问题,进而使终端的销售更具有竞争力。