莫负平生莫问天

2019-09-12刘泊君

刘泊君

尚爱松(1918-2006),江苏省铜山县人。1937年考取国立中央大学中文系。1941年毕业后,曾在重庆清华中学执教一年,而后进入国立北平研究院史学研究所,为研究生兼研究助理,1948年晋升为助理研究员。中国科学院成立后,曾在院部工作,一度负责国际科学联络等行政事务。1956年调入中央美术学院,1961年又调中央工艺美术学院(今清华大学美术学院),是两院史论系创办者之一。1981年被聘为北京文物古迹保管委员会委员。1983年被中国大百科全书出版社聘为特约编审。1988年被国务院聘为中央文史研究馆馆员。2004年中国美术家协会授予其“卓有成就的美术史家”称号”

尚爱松在近七十年的学术生涯中,先后师从汪辟疆、胡小石、黄焯、徐旭生等大家,具有深厚扎实的文史功力。在魏晋思想史、古代美术史、古代文学研究中,都体现出渊博的学识和深邃的见解,被誉为百科全书式的学者。他辛勤耕耘,潜心治学,梳理建构中国美术史论体系,拓宽了美术史论的研究领域和视角;培养了大量优秀人才,许多活跃在当今美术界的杰出艺术家与学者都曾聆听过他的教导,受到其研究成果的启发。尚爱松治学严谨,以“言人所未言”为指归,因此述而不作,笔不妄下,除去几种讲义与《简明不列颠百科全书》(修订版)的中国书画的拟目和撰写外,仅留下长短论文十余篇及若干诗词、书法作品。论文与诗词、书法汇成《尚爱松文集》,2011年由山东美术出版社出版,是尚爱松多年学术精华的浓缩。

立德含道 宅心仁厚

尚爱松刚正不阿,忠诚磊落。建国前,他积极投身民主活动。在重庆私立清华中学(由董必武秘密创办)任教时,就敢于针砭时政,深受校长和学生的赞誉。他不畏风险,为在昆明“—二·一惨案”中遇难的烈士送上挽联,闻一多遇害后,恭送其遗体并参与悼念。内战加剧后,他当选为国立北平研究院助理研究人员联合会主席,积极投身反内战、反饥饿运动。北平围城期间,尚爱松独自在中南海昼夜守护大量文物、图书资料,而后又将院博物馆旧藏的百余幅法国油画上报并移交中央美术学院收藏。

在历次政治运动中,尚爱松绝不随波逐流,而是恪守独立见解,坚持个人信念。“三反”运动时,他任中科院院部一个专案组的组长,就坚持不搞逼供信。反右运动中,也坚持不写大字报,不批人,并建议启用被划为右派的王逊和被批判的王森然。1958年因“右倾”,被下放农场劳动,返校后仍拒绝写批判自己的思想总结。又因称赞陈寅恪,受到中央美术学院民盟支部批判。“文革”开始后,遭批判和抄家。随中央工艺美术学院下放劳动时,在监督军人严厉强硬的态度下,仍多次为学生据理激辩,甚至凛然拂袖而去。其铮铮傲骨、敢言敢当,可见一斑。曾同他激辩的部队领导也被其精神折服,后来二人竟成朋友。其恩师徐旭生在“文革”中遭受冲击,尚爱松在外调材料中却秉笔直书其崇高品德。学院领导要求配合政治运动撰写关于《红楼梦》的文章,尚爱松虽受命成文,但仅是与时政无关的考据文章。

尚爱松待人宽厚仁爱、乐善好施,总是竭己所能关心帮助他人。他資助生活困难的友人做“绸子小褂”,亲自看望家中遇到不幸的同事。对于一些性格孤傲耿直的学者,他亦能主动与之交往,甚至在关键时刻挺身而出为其力争。尚爱松一生从未为己悲泣,却在“批黑画”时为老友宗其香的境遇落泪。

受聘为中央文史研究馆馆员后,尚爱松担任《新编文史笔记》丛书特约编审、《诗书画》编委。他一如既往地提携后学,关心馆务,坚持为《诗书画》撰文、校勘稿件。中央文史研究馆筹划为历届馆员撰写传记并编辑成书,尚爱松受命担任此书的终审定稿工作。尚爱松自感责任重大,坚持尊重历史,“既得扬善亦不能隐恶”。事成后馆领导登门道谢,称赞其“以渊博的学识、严肃的态度、高妙的文笔,给文史馆解决了一大难题”,对此,尚爱松则谦逊地表示自己“不过是莫负平生莫问天而已”。他的高风亮节和孜孜奉献,深受馆内同仁和全体工作人员敬重。

博大精深严谨勤勉

尚爱松对美术及美术史的爱好始自幼年。其父亲是位中学教师,擅书法,尚爱松自幼耳濡目染;在中央大学求学时,又受精于书画鉴赏的汪东、胡小石的熏陶。后无意中借到21册《故宫周刊》,在反复阅读后,结合个人的嗜好和能力诸因素考虑,尚爱松最终决定选择中国美术史作为研究方向。

尚爱松认为,对于中国美术史的研究,历史学家尚无暇顾及,艺术家又未必长于文史。他曾努力收集中国美术史的文献资料,得到二三百万字。涵盖内容颇广,时代跨度较大,而以唐宋金元时代为多,对一些重要画家,如顾恺之、吴道子、李成、郭忠恕等尤其关注。令人惋惜的是,这些资料在“十年动乱”中散失殆尽。他写成的李成、郭忠恕、李公麟的论文及讲义共约15万字,当年只做油印,多年后也仅仅摘录发表。

尚爱松的学术根基扎实深厚,对中国古代的政治、经济、宗教、文学、艺术、民俗等都有深入的了解和认识。他博闻强记,记忆力超群,对历史文献烂熟于心。中国古代著名画家的身世简历、画史画论名篇,皆能信手拈来,脱口而出,被誉为“活辞典”。晚年仍能背诵近两千首古典诗词,甚至早期学生的出色诗文。其美术史论研究扎实深入,见大察微,在具体的考证与研究中,有一分证据说一分话,不作过度阐释与无谓推断。行文平实朴素,看似平淡无奇,却一字得来不易。

日本大阪市立美术馆藏吴道子《释迦降生图》(又名《送子天王图》),历来被认为是描绘释迦牟尼诞生后、其父净饭王抱着他去拜谒大自在天神庙时、惊动天神的故事,—直认为是吴道子真迹,体现了他中年以后的绘画风格。尚爱松通过对照历史文献记载的吴道子寺庙壁画创作,认为此卷所绘并非同一题材,而是多个内容之集合,因此应命名为《吴道子绘画集锦》。另外,画中人物衣纹线条用笔方折,与吴氏之圆转用笔不同,且石头画法已有勾皴点染,因此可认为是晚唐至五代时期的摹本。虽然不是吴道子的真迹,也可作为研究其风格题材的重要材料。这一结论得到黄苗子的赞同。

对于传为宋徽宗摹张萱《虢国夫人游春图》中主要人物的身份问题,傅抱石、刘凌沧、徐邦达、杨仁恺、张安治等学者都提出了自己的观点。尚爱松首先从人物年龄、姿容、方位和画面重点等方面人手,得出画面中央并行二骑中左上方者为虢国夫人的结论。并且结合苏辙的诗文及徽宗朝的政治局势,认为此图反映了杨家的煊赫权势,应当定名为《秦、虢二国夫人承诏人宫图》。此外,他还根据金章宗所书题签中特别提及赵氏天水郡望,提出大胆猜测,此图可能是由金朝统治者命令被俘的徽宗赵估亲笔所摹。此篇文章在《诗书画丛刊》发表时,前言中特别称此文“考证充分”、“是具有独到见解之作,值得一读”。

尚爱松对李成《读碑窠石图》、李公麟《五马图》《维摩诘图》(传)、苏轼《潇湘竹石图》、南宋《迎銮图》、金《文姬归汉图》等传世名作均提出了新见解。他在授课和与友人研讨时,也曾就顾恺之作品的确定、顾恺之与张僧繇之异同、阎立本《历代帝王像》等问题有过精湛的分析与论述。此外,尚爱松一直强调书法在中国艺术中的重要地位,早在1961年中国古代十大画家研讨会上,就提出要关注书法艺术。

关于王羲之《兰亭集序》的真伪问题,自古一直存在着讨论。1965年,郭沫若发表了《由王谢墓志的出土论到<兰亭序>的真伪》,认为《兰亭集序》从行文到书法均系伪作,系王羲之第七代孙释智永所作,学术界一时为之震动,甚至引起政界高层的关注。由于受到当时特殊的社会政治因素的影响,反驳郭沫若等人的并不多,尚爱松从1965年起就不赞成郭氏。他虽从未发表文章,但在中央工艺美术学院和各地讲学时,直言不讳地提出自己的观点,后汇成文章。他从文字与书法发展的历史规律、《兰亭集序》的行文结构与风格、写作此文时的历史背景及对其心情的影响、王羲之的思想信仰与生死观等诸多角度提出令人信服的论据,最终证明《兰亭集序》创作的真实可信。体现了在学术研究问题上,尚爱松能够不囿于成见、不惧名家名人,而是坦率地提出自己的见解,为有识者所称道。

1983年,尚爱松参加《简明不列颠百科全书》修订版的编撰,为中国书画部分拟定全部辞目165条,并亲自撰写了四分之三的辞条。原书关于中国书画的辞条极少,且每条仅寥寥数语。他除大量增补画家辞目外,又增列了历代书家及书论、画论二十余条。这些辞条是他多年的精心研究成果,凝聚了数十年的学术精华,成为世人完整了解中国书画艺术的重要蓝本。此外他还为此书的中國历史部分编选历史人物图像百余幅,使其增色不少。

尚爱松在中国美术史研究上的远见卓识,与其深厚的学养和文史基础分不开。早在20世纪40年代末,他就撰著了《魏晋学术思想史》的初稿,对玄学的渊源与建立,何晏、王弼思想之异同,魏晋玄风、玄学对诗文书画的影响等均提出了一些新的认识。他对唐代诗歌亦有深入的探究,如唐代诗歌的发展与分期、对《蜀道难》《凉州词》《登黄鹤楼》等名作及李白、杜甫诗歌中的若干问题,都提出了新的阐释。对《红楼梦》亦作过大量研究,尤其是对其中的《五美吟》、《娩婳将军词》、戏曲与园林以及名句“冷月葬诗魂”等均有自己独到的见解。

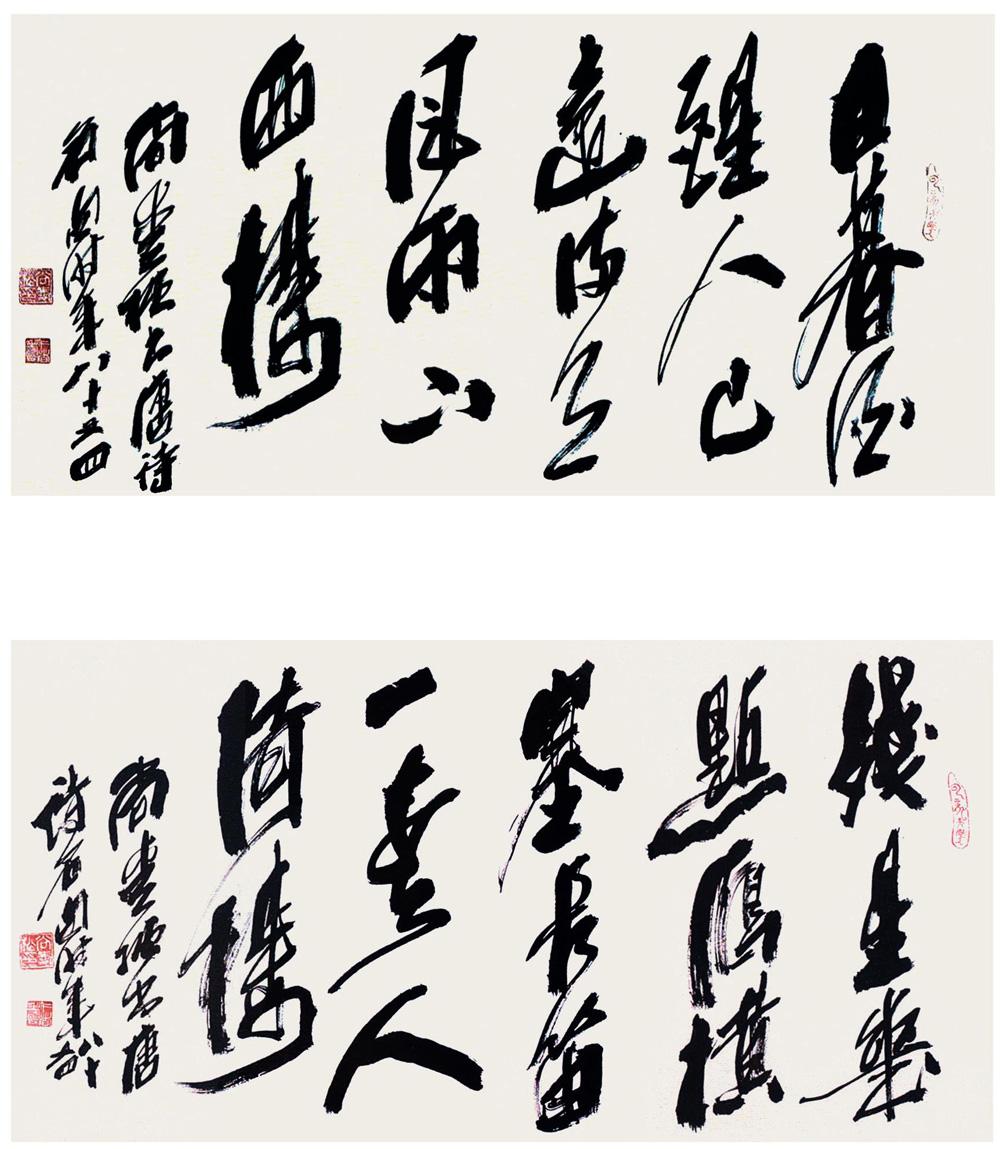

尚爱松自幼能诗,赋诗填词常年不辍,其创作格调高古,气势磅礴,昂扬隽拔,但他却很少以之示人。尚爱松兼长书道,其书如其人,落笔钢筋铁骨、雄健劲挺、气势磅礴、独成一体,也为行家推崇,但他仍自言“书法不高,学问未成,先以书法示人,于心有愧”,体现谦虚敬慎、虚怀若谷的气度。

尚爱松一生治学勤勉,晚年罹患重疾、卧病在床,仍然将成袋的线装书带人病房,枕下也时时放着孙过庭的《书谱》。由于癌症晚期带来的痛苦药石无效,尚爱松就以书止痛,用精神的愉悦减轻病痛折磨。

学为人师行堪世范

尚爱松不仅是优秀的学者,还是敬业的美术教育者。在教学中,他对学生真诚负责,严格要求;在生活中,更是一位慈爱的长者,视后学如己出。他常教育学生要增强民族自信心,要对中国传统艺术不同于西方的独特体系有清楚地认识。在研究美术史的过程中,要“打通文史哲”,在各个领域都广泛涉猎并深厚积累。

1956年,王逊主持筹建中央美术学院史论系,将尚爱松从中科院调入。“反右”时期,中央美术学院同学贴出一张大字报,对尚爱松的教学工作予以很高评价,这是开展大批判、大揭露以来唯一的表扬性大字报。1961年,调中央工艺美术学院,主讲中国文化史、中国美术史、古籍举要等课程。在此期间,他常常利用周末的闲暇,为中央美术学院的学生讲授孙过庭《书谱》等内容。他讲授《古籍举要》时,常书“博大精深”四字于黑板,并以此展开对中国传统文化的论述,使学生受益匪浅。

在美术史系草创阶段,中国美术史的教学体系尚未成型,尚爱松就注意在讲课过程中让学生了解完整美术史结构,使学生打下坚实的基础。他亲自编写教案讲义,反复删订修改,在每一章节中都涉及重要画家创作的历史背景,并结合艺术家对艺术的认识水平、主要思想和活动来分析作品。

《山水画大师李成》系尚爱松1960年于中央美术学院执教时撰写的讲义。文章首先辨明了李成的生平事迹,结合文献记载和存世作品分析了其画风面貌,并高度赞扬了李成的胸襟抱负与学术修养,认为其山水中寄托着深刻寓意,意境高远、气格秀拔、诗意盎然,体现了李成在画史上的崇高地位。《李公麟》为尚爱松手订之油印本讲义。虽然仅是讲义,但是其中提出和解决问题的视角,不失为一篇思路新颖的学术论文。在对李公麟生平的研究中,尚爱松根据当时政治局势的发展变化,将其活动分为三个阶段,并且认为李公麟在不同的政治环境下,通过绘画创作,以隐晦曲折的手法表达了自己对政治事件的态度和见解。指出他在北宋释道人物画逐趋衰微的情况下,能够振衰起微,因此可视为吴道子之后最重要的人物画家。

结语

“龙蛇影里先生老。”尚爱松一生最好的年华却遭遇了各种运动,他有铮铮铁骨却又满腹盘郁,充满无可奈何与痛苦挣扎。纵有满腹经纶,却不愿落于笔端,以免贻批判者把柄。他又爱惜羽毛,对自己要求苛刻,轻易不肯发表、出版文章。在“论量不论质”、以论文发表数决定职称的年代,先生因为著作太少,很晚才被评为教授。2018年是尚爱松诞辰100周年,作为一位优秀的传统知识分子、文化大家,尚爱松继承了中国古代文人士大夫以天下为己任的气节,仁义宽厚、博学多识,斯人虽已逝,风范永存。尚爱松对中国美术事业的繁荣发展亦倾注了大量心血,做出了重要贡献,其成就与精神都不应被历史与后人遗忘。

(作者为首都师范大学美术学院博士研究生)

责任编辑:陈春晓